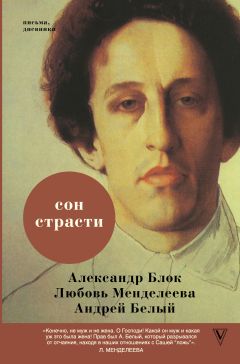

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)

Из того обстоятельства, что волны ужаса с глухой яростью разбивались недавно о скалы, которые воздвигнуты изнутри для защиты, я заключаю, что в будущем мы все будем нужны. Такой бури, такой ярости вражеской, которая разразилась недавно над многими, я не запомню. Из этого заключаю, что враг обеспокоился. А поэтому будем твердо встречать страхи, наметаемые врагом. Утешением мне остается только то, что мы – любимые дети любящего Отца, Который сумеет защитить нас, так что нам нечего опасаться безмерно. О, я чувствую, что Он – любит меня, и мне бывает так мило и так тепло в бесприютной суровости тишины. Он – показывает мне солнечную страну, и сад, и много цветов. А когда мне покажется, что Он оставил меня, я начинаю плакать и капризничать, пока Кто-то, Любящий, не склонится надо мной. И вся надежда моя не на меня самого, не на поступки мои, а на Его любовь ко мне, на мою любовь к Нему. Я говорю себе в дни испытаний: «Куда я пойду, если Он меня прогонит от себя». И когда я так говорю, я уже чувствую, что Он – со мною. Больше я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Счастливый и успокоенный я плыву, плыву – уплываю на родину. Милый, там увидимся! Прощай, прощай, прощай! Остаюсь готовый к услугам уважающий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любовь Дмитриевне. Не пришлешь ли мне стихов? Я теперь в деревне. Напиши что-нибудь. <…>

Блок – Белому

<5 июня 1904. Шахматово>

Дорогой, милый Борис Николаевич. Спасибо Тебе за нежные слова. Я ценю, понимаю и принимаю их. В прошедшие годы изредка мелькал в горах Кто-то, Кому я был склонен минутами сказать: здравствуй. Чаще всего – это был всадник в голубом. Иногда хотелось принять его за Христа, но он был так близок мне, что я ни разу не решился сделать этого: оттого, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек.

Теперь всадник ездил мимо. Но я наверное знаю, что это – не Христос, а милый, близкий, домашний для души, иногда страшный. А Христа не было никогда и теперь нет, он ходит где-то очень далеко. Пускай даже в этих странах. Но меня это не касается, потому что я живу и жил главным образом в тех странах, а из этих «убежал с королевой». Страна, в которой я теперь живу, – «голубая тюрьма» и «зеленая планета» (то и другое явственно в хорошую погоду), где я могу рыть землю и делать забор. От этого у меня исчез даже «почерк» и руки дрожат от топора и лопаты. Я надеюсь на еще большее забвение и тишину.

Что восстанут за вопросы,

Опьянят что за слова,

В час, когда под наши косы

Ляжет влажная трава?

Мне очень хочется развивать мускульную силу, как каждый год, восстановляя утраченное зимой. От этого в буквальном смысле часы становятся неведомыми и день за днем тонет – голубой, зеленый, белый, золотой. Знаешь ли, в хорошее, глубокое лето мне удавалось иногда найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных. Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина, серые стены изб и оранжевые клювы гусей.

Позволь мне счесть установленным, что Ты приедешь в конце июня или начале июля. Тогда я позову милого и нежного Евг<ения> Иванова, который очень хотел тебя видеть. Напиши мне, пожалуйста, о расстоянии от станции до «Серебр<яного> Колодца» и от Москвы до Ефремова (Курской дороги?). Можно к тебе приехать невзначай? Только я не могу еще решить – когда и приблизительно. Но легче решить, не назначая точно дня, – только напиши, милый, не стеснит ли это в чем-нибудь Вас с мамой? Видевшая Тебя и не видевшие приветствуют Тебя и ждут. Целую тебя крепко.

Твой любящий Ал. Блок <…>

Белый – Блоку

<17 июля 1904. Москва>

Милый, дорогой, не забывай – молись. Еще, и еще, и еще будет неизъяснимое. Будет. Не уставай – милый. Ведь больше ничего не останется у нас. Ведь большего не дождемся, уходя. Не уходи от «него». Милый, мы все устали. Возврата не может быть. Лучше замереть в счастливом ожидании, лучше рыдать. Самая оставленность в печаль легкую, в радость неизъяснимую претворяется. Пресуществляй ужас. Грустный лебедь осенних струй, жди Света голубиного! Всю жизнь, «больше жизни». Не для того узнают, чтоб забыть. Не для того дается, чтоб «не было». Созиждь Вечность в сердце своем, и Она тебя созиждет. Не для того вино восторга, чтоб не было брачной вечери. Пусть перельется вино на закат – вино, вино восторга. Мы посмотрим на золотое счастье, и взлетит радость, связавшая нас узлом, как горячий солнечный диск с горизонта. И мы скажем: «Встало!» «Ты, Солнце, клубок парчовых ниток. Встало – стали разметывать, и парчовая желтизна сквозной паутиной опутала утренний березняк».

Мы – утренние березки, затянутые светом. А если так, лучше рыдать, чем вернуться. Лучше спеть лебединую песню – последнюю – лебединую песню весенних дуновений. Милый, мы все устали. Милый, милый! Нет ничего в грусти. Только качается грустная поросль лесная – благословение опочило на Ней и пучок золотых, солнечных перстов.

Вечный покой!.. И звучит, и звучит: «И уж нет ничего, некуда возвращаться, а сладкий звон предрассветных ветерков, тихий зов, –

– А Ты, Солнце, тяжелый шар, ком золота, под лазурным колоколом, опрокинутым над миром?

Золотой, тяжелый язык мирового колокола.

Золотым языком брякни в лазурь.

И заревет мировой колокол, призывая ко вселенской обедне: «Радуйся, Невеста Неневестная!..

И звучит, и звучит:

«Ты, солнце, винотворец: уксус страданий претворяешь в золото и вино.

Радуйтесь, радуйтесь, солнечные пьяницы!

Выше, выше орари ваши возметайте, диаконы светослужения!

Господу помолимся!»

И орари лучей возмещаются.

Твой.

Приезжай.

<П р и п и с к а к Л.Д. Б л о к>

Любовь Дмитриевна, Бога ради помяните меня в своих молитвах. Будет мне трудно, если никто, сильный, не помолится за меня. Бога ради!..

Многое в будущем моем зависит от молитвенной помощи.

В молитву верю, молитвой надеюсь…

И надежда моя на молитву – тоже молитва.

Блок – Белому

<13 октября 1905. Петербург>

Милый Боря.

Сегодня я получил Твое письмо – такое, какого я ждал. Это последнее (т. е. что ждал) делает мне честь. Я даже хотел в прошлом письме спросить Тебя, отчего Ты мне этого до сих пор не сказал. Отчего Ты спрашиваешь о том, буду ли сердиться, и объясняешь, что Ты ответственен? Я тоже не ребенок, чтобы не отказаться от той словесной мерзости, которой я угостил Тебя в прошлом письме. Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно. Все, что Ты говоришь, я знаю за собой (оттого и больно), – кроме одного: я не «наслаждался эстетически Твоими и Сережиными страданиями», и это место Твоего письма совсем не ранило меня. Это я твердо говорю. Теперь отвечу на остальные вопросы и слова Твои, которые я на этот раз понял лучше, чем обыкновенно: «Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ Богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) – все это – речи идиотски бессвязные, понахватанные чёрт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых же моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно, – и были мне всегда противны (помню, что очень давно я совершенно в этом роде писал о числе 4), и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма. Я вообще никогда (заметь, никогда, даже когда писал все стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, мож<ет> быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Максимкой Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, кот<орые> тоже ничего не знают.

Я пишу так, Ты знаешь отчего. Но разница между декад<ентами> и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем, – они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда), и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком много, и, мож<ет> быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых давлений, чем Твои. Раз поймут много, а раз – ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, – а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.

Все это действительно так и надлежит студенту Имп<ераторского> СПб. университета и сотруднику «Вопр<осов> Жизни». Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относит<ельно> мистики я знаю, что она реальна и страшна, и что накажет меня. Но как наказать меня больше, чем я наказан, и что отнять у меня, когда я нищ? Я не понимаю, почему Ты считаешь меня богатым или «кейфующим за чашкой чая»? Я знаю, что Тебе отвратительна моя косность, – во мне ее много. Когда Ты командовал «про-сияй!», и в подобных случаях я спрашивал, не нужно ли командовать это мне? А ты сказал раз, что мне не нужно экзамена. Но я совсем не поверил этому: мне экзамен нужен строгий, но я ни за что не пойду на него, потому что я лентяй. Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? Я, который никогда не умел и не умею организовать в себе что-нибудь, который имел в самый разгар стихов о Прекрасной Даме отчаянную склонность к «психологической мистике» (только что теперь не люблю ее)?!

Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть – вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь. Мож<ет> быть, меня давно надо вычеркнуть. Часто развертывается во мне огромный нуль. Но что мне делать, если бывает весело? Я далек от всяких ломаний и, представь себе, я до сих пор думаю, что я чист, если и не целомудрен и кощунствен. Я чувствую Твою любовь и Твой гнев, и они справедливы.

Ты спрашиваешь, отчего я не возражал? Я теперь не помню, на что я должен был возражать и что проклясть, вероятно, я не понимал и не умел возразить. Но пусть я должен был возражать и проклинать – я этого не делал до сих пор никогда, а буду ли делать, не знаю. Говорить мне, что я Тебя «соблазняю пустотой в скобках», напоминать, что Ты искушен теорией познания, и утверждать, что я «смеюсь» над Тобой, – значит меня не знать. Что у Тебя за метод? Ты ополчаешься на меня письменно, я так защищаться не стану. Не хочу, и не знаю слов, все забыл. Я думал, что Ты и представляешь меня бессловесным и не осуждаешь за это, но Тебе теперь хочется моих словесных признаний. Говорю теперь, потому что я всегда был бессловесным, и Ты не жаловался на это. Если пришло время меня за это уничтожить – уничтожь. Если думаешь, что меня можно научить, – научи, ведь я верю Тебе неизменно.

Чему мне-то учить Тебя! Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим – собой. Все это пишет Тебе городская подделка под меня, именно – не «преображенная». А хоть Ты и говоришь о необходимости реальных «путей» для Преображения, я думаю, что или, правда, иногда беспутно преображаюсь, или у меня и пути есть, только указать их не могу ни одного.

Больнее всего, конечно, когда Ты упрекаешь в насмешке. Никто во мне не смеется тогда, когда Ты чувствуешь насмешку (или, просто, говоришь о ней?), но скорее – переворачивает острые камни.

Если любишь, поверь этому, а наказание я принимаю. Пожалуйста, не выуживай Аполлонов и не задавай о них вопросов, Ты можешь знать, где тут «скобки» (т. е. пустота, она же – боль), а где «реальный путь» (т. е. радость, которую я испытываю и не умею выразить).

О стихах я во всем согласен. Знаю это, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство – «двусмысленные умалчиванья, выдаваемые порой за тайны»? А на них Ты не нападаешь.

В заключение я Тебе скажу, что Твое письмо мне близко и драгоценно. Если еще напишешь (ради Бога, все прямо), будет также драгоценно. В меня теперь Твои слова могут запасть еще больше, чем прежде, потому что теперь я таких слов никому, кроме Тебя, не позволю. Я очень многих ненавижу, а многих терплю, пока они говорят только приятное.

Если я предатель – прокляни меня и обо мне забудь. И скорей, чтобы я не мешал Твоему пути. Если видишь возможность, научи. Я знаю, что Ты – властный.

Твой Саша

Все, что я писал, во многом – не то. Мне важнее сказать Тебе, наконец: о Тебе, Боря, как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную луну в черных небесах над Твоей головой. И это несмотря на то, что «первый подвиг» совершал я в непреодолимой тоске, как будто предчувствуя, что за первым будет (должен быть) второй и третий – преодоление дракона и смерти. Второго подвига я, мож<ет> быть, никогда не свершу. Но буду стоять у Твоего креста, хоть душа тогда будет совсем испепеленной.

Независимо от этого, ответь: распинаю ли я Тебя? Существую ли я? Ведь

Предо мною куст терновый

Огнем горел и не с г о р а л.

Я помню об этом не из стихоплетства. Так сделай так, чтобы я чувствовал еще большую боль, или – совсем никакой боли.

* * *

Вот он Христос – в цепях и розах —

За решеткой моей тюрьмы.

Вот Агнец Кроткий в белых ризах

Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба

Его икона смотрит в окно.

Убогий художник создал небо,

Но Лик и синее небо – одно.

Единый Светлый – немного грустный, —

За ним восходит хлебный злак,

На пригорке лежит огород капустный,

И березки, и елки бегут в овраг.

И все так близко и так далеко,

Что, стоя рядом, достичь нельзя,

И не постигнешь синего ока,

Пока не станешь сам, как стезя.

Пока такой же нищий не будешь,

Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,

Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,

И не поблекнешь, как мертвый злак.

Белый – Блоку

<30 октября 1905. Москва>

Милый, милый,

Что мне сказать на Твое письмо? Читал. И читал, и опять перечитывал. Значит, было у нас недоразумение в понимании друг друга. Ты не виноват, но пойми, что не виноват и я тоже. Ты писал о Прекрасной Даме. Я ощущал всегда Ее веяние. Я хотел и пути, соответствующего веянию. Я не знал определенно, есть ли люди, идущие путем, предносящимся взору моему. Я слишком уверовал в выражения Твоих строчек и полагал, что Ты можешь и пути знать. Потом, при личном знакомстве с Тобой, я понял до дна, почему мог бы Ты (если не знаешь) вести по путям, Тебе известным, и я хотел проверить, то ли предносится в будущем взору моему, что Ты можешь знать. Вот основание к тону всех моих отношений к Тебе и Твоей поэзии. Ведь стихи Твои сыграли Бог весть сколько в моей жизни. Вот почему тон вопросительный моего письма, и если была в этом тоне стремительность (увы – часто нетактичная и всегда мне свойственная) – прости мне. Дело в том, что всегда (или по крайней мере в лучшие моменты жизни) не только испытывать веяние Тайны хотел я, но и всю жизнь свою реально положить на престол Тайны; и, когда что-то мешало мне до конца раскрыть душу Тайне, я терзал нарочно свою душу.

Вот и все. Больше ничего не умею ответить Тебе. Еще я скажу только одно: одно время я во имя Путей, мне предносящихся, хотел выйти к людям и в мир моих видений заключить мир предметов и отношений (даже внешних, светских, позитивных и т. д.). Идя навстречу, я неизменно терял ядро своей души и обессиливал в праздных судорогах психологии; но на все это я смотрел как на средство во имя Цели.

Кажется, теперь я ухожу в себя для себя.

И если я в моих (по всей вероятности, ложных) попытках реально найти одно мерило для Истины, Добра и Красоты случайно задевал других людей словом, делом и чувством, я приношу мое извинение.

Люблю Тебя неизменно, сильной, испытанной любовью.

Если бы ушел и от Тебя в одиночество, и там бы всегда любил Тебя.

Вот все, милый, что я хотел Тебе сказать.

Прости. Прощай. Не забывай меня.

Твой Боря <…>

Белый – Блоку

<Первая половина декабря 1905. Петербург>

Саша,

брат мой пред лицом Вечности. У меня не было друга-брата. Будь им. Одиноко в одних снах мы увидели зори. И зори снов в закат вечный соткались.

Когда я получил письмо Твое, стихи Твои, Тебя не зная, я сказал себе: «Да, я знаю, я знаю». Я знал Тебя всегда.

Когда мы встретились, я встретил Тебя иным, не снов моих, полюбил Тебя, но еще не так, как надо. Больше любил стихи, меньше Тебя. По-разному любил: Тебя по-одному, стихи по-другому.

Всегда хотел в жизни Тебя в стихах Твоих любить.

Понял все. Теперь понял.

Узнал в Тебе завещанного брата мне.

Будь, будь всегда образом, заплетенным зорей, милый брат мой, из тумана ближе лицо свое покажи мне.

Вижу, лик Твой близко склонился ко мне, а плечи уж тонут в гаснущем блеске вечера. Мой вечерний брат: воистину Ты брат – всегда им будешь для меня, пока мы все не канем – не пройдем.

Милый, милый, так страшно, так горестно в одиночестве: братское чувство ко мне не затеняй, верь:

я еще раз – раз навсегда, В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ уверовал в Тебя во всю жизнь Твою, в правду Твою, в мужество Твое.

Вижу свет непомерный: плывет облако, белое облако – когда ни ночь, ни день, а все так угасающе прекрасно: лиловые, розовые пятна вечера сетью зыбкой покрыли облако.

Вижу образ Вечности, застывший на облаке. И Ты образом, заплетенным зорей, милый брат, – Ты склоненный у ног Вечности.

И плывет облако.

И я, доселе застывший в эфирах голубых, с поднятыми к небу очами, я увидел проплывающее облако, узнал Вечность, узнал и Тебя, озаренного Вечностью, взор свой отвел от бездонной синевы, тихо тронулся за облаком, когда облако было уже вдали. С тех пор, если Ты обведешь взором горизонт, Ты увидишь, как я летаю вдоль горизонта, сияя восторгом пред облаком, пред Вечностью, пред склоненным – и восторг мой родит быстрых, белых коней. Я собираю одиноких летунов, и на белых конях мы проносимся вдоль горизонта, по горизонту чертим круги вокруг тихо плывущего облака. И не надо мне больше ничего, кроме облака. Я страж дозорный, стою на горизонте, трубу золотую приложив к устам, извещаю мир: «Летит облако верное и истинное во веки веков». Размахиваю мечом, вижу врагов, посылаю на них свои ясные отряды. Когда же я, утомлен битвой, прилетаю и сажусь на край плывущего облака, братски целую Тебя, молюсь, склоняюсь у ног Вечности…

Чтоб потом вновь сорваться на горизонт и с краю горизонта трубить и блистать зорницами.

Я белый всадник, посланный Кем-то, чтоб исполнить веление, но по дороге встретивший облако, и последовавший за ним. Для облака я, быть может, изменил Пославшему меня, но второй раз не буду изменником.

Буду летать вокруг.

Так будет всегда, до скончания века – в жизни, и после жизни, и еще потом, и потом…

Милый, брат ли Ты мой, брат ли, посланный мне (у меня не было брата), – будь, будь, будь!

Да или нет?

Белый – Блоку

<Не ранее 20 декабря 1905. Москва>

Саша,

Ты близкий мне навсегда.

Спокойный…

Звенящая грусть опоясала Тебя.

Я ее слышу.

Мне хочется часто умалиться в своем, чтоб мои страны не мешали мне все о Тебе безраздельно принять в свою душу.

Прости меня, если до последнего времени я Тебя не умел понимать.

Боже, как я раскаиваюсь.

Я все больше, все больше, все глубже Тебя люблю.

Мне странно писать это, разве прежде я не любил Тебя?

Любил всегда, но не чувствовал такой близости, как теперь. Усталый, разбитый, полуживой, я теперь хочу сидеть рядом с Тобою —

без слов, без мыслей, без движений.

Я теперь беззащитный, безвольный, ослепший от мучительных переживаний осени.

Бога ради, не переставай меня любить.

Я теперь в положении нищего, отдавшего свои богатства, – обнищавшего в тоске так легко незаметно отвергнуть. Тоска меня сокрушила – тоска желтой осени, деревья облетали, листья кружились, облаков «меркли края».

Милый, брат мой, не покидай, не покидай, когда я, нищий, – отдыхаю.

Боря

Блок – Белому

<Первая половина декабря 1905. Петербург>

Милый Боря.

Почти ничего не могу сказать Тебе на Твое письмо. Все так, как Ты пишешь; я был, есть и буду Твоим братом. Первое, что я узнал о Тебе:

Спит кипарис онемевший.

Знаешь ли, ночь на исходе.

Это было осенью, когда уезжали из Шахматова мы с мамой, – и стало необыкновенно легко и радостно.

Пусть ничто нас не обманет, потому что мы такие, как есть. Пусть нам обоим будет просто и хорошо вечно любить друг друга. Крепко Тебя обнимаю.

Саша

Блок – Белому

<26 декабря 1905. Петербург>

Милый Боря.

Родной мой и близкий брат, мы с Тобой чудесно близки, и некуда друг от друга удаляться, и одинаково на нас падает белый мягкий снег, и бледное лиловое небо над нами. Это бывает на лесной поляне у железной дороги, а на краю лилового неба зеленая искра семафора между двух еловых стен. Там я провожу многие дни и наблюдаю смену времен года. Там ничто не изменится, и я не изменюсь тоже, все буду бродить там и наблюдать. Я Тебя полюбил навсегда спокойной и уверенной любовью, самой нежной, неотступной; и полюбил все, что Ты любишь, и никогда Тебя не покину и не забуду.

Твой Саша

Белый – Блоку

<27 декабря 1905. Москва>

Саша, милый! Напиши мне что-нибудь. Помню, верю, надеюсь, люблю. Ты весь – несказанный, несказанно овеянный. Не забывай меня.

Мы близки друг другу. Всегда так было. Но всегда я немного тут грезил. А теперь воочию все мне открылось.

Твой Боря

Белый – Блоку

<28 или 29 декабря 1905. Москва>

Саша, милый,

Как хорошо было получить от Тебя письмо. Радуюсь. Тихо провожу время. Еще никого не видал в Москве. Сережи нет: не показывается в Москве. Все время сидел с иллюминированными зубами: все зубы болели. Знаешь – электрические лампочки: бессветны. Поверни кран: и засияют. Так у меня засияли болью все зубы. Сидел несколько дней с сиявшим ртом. Ужас.

–

Милый, хорошо было получить Твое письмо: такое тихое, такое ясное. Ясности, ясности не нужно забывать никогда. Как забудешь, все затуманится. Милый, Ты такой ясный.

Много стал понимать я в Твоей шапке: хорошая шапка. Вижу в ней обет метелей. Серебряные метели будут. Люблю музыку метелей. Ты – метельный. Я не знал, что Ты можешь быть метельным. Еще более полюбил Тебя за это.

Мне, как детям, хочется захлопать в ладоши, засмеяться, обнять и поцеловать Тебя.

Потом долго бегать по улицам, подпевать метелям.

Не забывай меня, милый.

Любящий Тебя

брат Боря

Блок – Белому

<3 января 1906. Петербург>

Милый брат Боря, я все ближе и ближе к Тебе, все больше понимаю все, что Тебя касается, и все нежней и заветней Тебя люблю. Мне сейчас тоскливо. Только что вернулся с большого собрания, где Факелы и Жупелы обсуждали свои театры. Там я молчал, как всегда молчу, но выяснилось, что мне придется читать на литературном вечере в пользу театра и писать пьесу, «развивая стихотворение Балаганчик». Все это строительство таких высоко культурных людей, как Вяч. Иванов, и высоко предприимчивых, как Георгий Чулков и Мейерхольд, начинает мучить меня. Чувствую уже, как хотят выскоблить что-то из меня операционным ножичком. Все это Ты знаешь гораздо лучше меня, потому я пишу Тебе, чтобы облегчить душу. Самое ужасное для меня (отчего и тоскую), что не умею быть самостоятельным. Уже я дал всем знакомым бесконечное число очков вперед, и они вправе думать, что я всей душой предан мистическому анархизму; я не умею опровергнуть этого и не умею возразить, особенно при публике. Напиши, надо ли мне высказаться по отношению к лицам, принимающим меня за бунтаря и мистика? Ты-то знаешь, что это не так. – Вчера я был на минуту у Мережковских. Тата <Т.Н. Гиппиус> была проста, она скоро придет, а Зин<аида> Ник<олаевна Гиппиус> опять ломалась и литературничала. – Дм<итрия> С<ергеевича Мережковского> не видел. Шапка его нашлась. – Вчера я написал С.А. Полякову предложение издать мой сборник в «Скорпионе» и сотрудничать в «Весах» (стихами). Не надеюсь на его согласие. Перевожу Байрона – единственная отрада. – Сегодня, из всего многолюдного собрания, мне понравился только Максим Горький, простой, кроткий, честный и грустный; я думаю, если бы около него не было такой гадости, как Андреева, он был бы еще лучше. Где-то в нем брезжит и «Максимка», а грусть его происходит во многом оттого, по-моему, что он весь захватан какими-то руками – полицейскими, что ли?

Я получил вчера Твое письмо, спасибо Тебе, родной мой Боря. Потом я буду писать Тебе о себе много, я хочу, чтоб Ты знал обо мне много. Теперь еще не могу, потому что сам не знаю всего, и буду стараться скорей узнавать – Ты мне бесконечно помог в этом, ужасно важном и для меня самого, деле. Пиши мне, милый, я уже не могу нормально существовать без Твоей поддержки от времени до времени. За эти дни, из приносимого почтальонами и мной из чужих квартир, – настоящими были только Твои письма. Милый мой, брат, обнимаю Тебя. Мне теперь гораздо лучше, стало тихо и опять бережно вокруг.

Твой брат Саша

Блок – Белому

<14 или 15 января 1906. Петербург>

Боре

Милый брат! Завечерело.

Чуть слышны колокола.

Над равниной побелело —

Сонноокая прошла.

Проплыла она и стала,

Незаметная, близка.

И опять нам, как бывало,

Ноша тяжкая легка.

Меж двумя стенами бора

Редкий падает снежок.

Перед нами – семафора

Зеленеет огонек.

Небо – в зареве лиловом,

Свет лиловый – на снегах.

Словно мы – в пространстве новом,

Словно – в новых временах.

Одиноко вскрикнет птица,

Отряхнув крылами ель,

И засыплет нам ресницы

Белоснежная метель.

Издали – локомотива

Поступь тяжкая слышна.

Скоро Финского залива

Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море

Облегчается душа,

И какие гаснут зори

За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжем

Перед печкой на ковре.

И тихонько перескажем

Все, что видели, сестре.

Кончим. Тихо встанет с кресел,

Молчалива и строга.

Молвит каждому: – Будь весел.

– За окном лежат снега.

13 января 1906

Саша

Белый – Блоку

<17 января 1906. Москва>

Милый брат, дорогое, нежное, прекрасное дыхание Твоего стихотворения, посвященного мне, радостно осветило мне 2 дня. Вместо утомления (у меня было много дел) чувствовалась легкая радость. За что мне такое счастье, что у меня есть такой брат и такая сестра? Милый Саша, чувствую себя незаслуженно счастливым. На дворе снежная буря. В зорях – весна. В замыслах – полет. И это от Твоего стихотворения. Милый брат, ясный Ты.

Знаешь ли, я, должно быть, поеду за границу на 2 года, и отъезд преисполнил сердце мое легкострунной грустью оттого, что буду вдали от тех, кого я люблю. Но хочу работать: в России работать нельзя, в Москве по крайней мере невозможно: в Москве я разучился ходить один по улице: точно в клубе встречаешь потоки знакомых. Не преувеличивая, иногда хочется крикнуть с отчаяния, что у меня пол-Москвы добрых знакомых, зазывающих к себе в гости; вчера на улице по крайней мере раз двенадцать приходилось умоляюще складывать руки и кричать. «На днях приду, приду!»… В такой атмосфере остается одно: погибнуть. Я удивляюсь, что у нас в России не уважают чужое раздумье и труд. Работать означает одно: ходить в должность: это уважается, прочее же все игнорируется.

Милый брат, и вот среди ненужных гор радостное дыхание Твоего письма. И потянуло на Финский Залив, и потянуло к Тебе, в безмолвие, в неизреченность.

Прости убогость письма: мне приходится ежедневно вытряхивать из себя такой запас нервной энергии, что в голове остается пустота, и самые нежные чувства складываются в самые банальные формы речи. Одно скажу: все сильней Тебя люблю.

Боря

Белый – Блоку

<26 или 27 января 1906. Москва>

Саша, милый,

Спасибо за письмо. Не писал Тебе эти дни. Был болен. Теперь, кажется, поправляюсь. Саша, мне очень хотелось бы быть на первом представлении «Балаганчика», очень хотелось бы. Напиши точно числа, когда он пойдет. Тогда я соразмерю свое время, а то у меня в Москве есть и дела, и просто так (хотелось бы посмотреть на приезжих танцовщиц).

Дорогой брат, с какой несказанной радостью я увижу Тебя. Я Тебя так полюбил, так люблю.

Ведь к Тебе, Любови Дмитриевне и Александре Андреевне <Кублицкой-Пиоттух> и Сереже <Соловьеву> у меня совсем особое чувство и притом такое, какого никогда решительно ни к кому не было, да потом еще, пожалуй, к Э.К. Метнеру в самой слабой степени. Родная близость, благодарность и любовь, которую испытываю к Мережковск<им> все еще, далеко не то. Тут что-то совсем особенное.

До скорого свидания, милый. Письмо Твое со стихами наполнило мне душу сладкой песнью. Стихи Твои удивительны.

Любящий Тебя очень, очень

Боря

Блок – Белому

<28 января 1906. Петербург>

Милый Боря.

Спасибо Тебе за то, как Ты нас всех любишь. Твоя любовь очень нужна нам.

Ты ведь знаешь, что и Ты – единственный и особенный для всех нас. Мама так радуется, получая Твои письма. Ты спрашиваешь о представлении «Балаганчика». Его теперь не будет. Чулков по обыкновению все это рассказывал преждевременно, а теперь оказывается, что и «Факелы» осуществятся не раньше осени (почти наверно). Но все-таки я опять чувствую симпатию к Чулкову – он милый и смешной, хотя и бывает неприятен. Последние дни, впрочем, приближается одиночество. Как-то мысленно блуждая по душам, вижу всюду сопротивление и озлобленность, или нарочитость. Теперь опять страдаю от этого мало, потому что храню в себе легкость. Но, когда покидает легкость, становится труднее. Между прочим, меня спасает постоянная работа, или, по крайней мере, возможность работы. От этого в самом лучшем смысле забываю себя. Все не могу собраться к Мережковским по-настоящему, отчасти занят, а отчасти – опять разно думаю о них. Я люблю их, но мне часто начинает казаться, что они – ужасные келейники, и потому в них мало легкости и потому же они преследуют келейность, которая чудится им в других. Это чувство пошло у меня в ход с тех пор, как я узнал ближе Тату и Нату <сестер Т.Н. и Н.Н. Гиппиус>. Тата приходит и рисует. Я думаю, при этом со стороны есть что-то смешное и недоговоренное – в общении всех нас с Татой и Таты с нами. Но до сих пор не знаю, что из этого выйдет. А я все на большее готов, чем дольше живу. Будет всем нам в будущем хорошо. Приезжай к нам, как пишешь. Люблю Тебя.

Твой брат Саша

Белый – Блоку

<6 или 10 февраля 1906. Москва>

Милый брат Саша, на днях поеду в Петербург. Хочу проститься с Мережковскими и главное повидать Тебя, Любовь Дмитриевну и Александру Андреевну. Прочел и оценил Твою статью, хотя для вкусности хотелось бы мне и написать возражение. Ты в этой статье занял очень для Тебя вкусное положение. Мне для вкусности одно время захотелось поспорить. Твое стихотворение «Влюбленность» – замечательно. Я только теперь оценил его по достоинству.