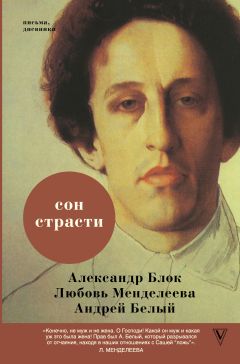

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)

От дерзкого взора

В ней страсти не вспыхнут пожаром,

Полюбит не скоро —

Зато не разлюбит уж даром.

Этим самым Твоим гением молчаливой надежды Ты, кроме утверждения прочности нашей будущей жизни (ведь это канва – и все остальное с этим не страшно), делаешь для меня великую вещь: «опрощаешь» меня. Я сам замечаю, что то, что я прежде (еще даже в зимних письмах к Тебе) мог выразить расплывчато и туманно (теорией), теперь могу сказать яснее и проще. С этим кончается для меня ужас той самой страшной фразы, которую Ты сказала мне весной: что Тебе придется «стать мистичной», а иначе будет «ужасно». Я исповедал это священнику и, должно быть, стал попроще – на словах. Ведь тут именно слова пугали, потому что чувства мои Тебе угодны, надо их и выражать соответственно, а не кутаться в «литературу» там, где можно обойтись без нее. Прошу Тебя благосклонно принять мою простоту и еще увеличивать ее. Ведь «туманности» и для жизни опасны. Главное, чтобы Ты чувствовала меня покорным и ласковым, чтобы чувствовала тепло и жар, а то ведь у меня свойство скрывать невольно то самое, что хочется сказать или сделать.

Ты знаешь еще очень хорошо, что я «мучился», когда мог бы не мучиться. Тут было много упрямства, – Ты уже простишь, а я все еще не в себе. Но мучиться, когда Ты страдаешь, для меня необходимо, и я хочу этого. Зачем же Ты каешься в своем седьмом письме (2 июня)? Мне прежде всего надо знать побольше всего, что Тебя касается, и чтобы Ты не скрывала потом того, что не говорится теперь (а почему теперь не все скажется, это я знаю, и перед этим преклоняюсь, и совершенно доволен одними догадками). – Вот Ты пишешь, что «мои слова чувствуются», значит, и Ты привыкла к моему способу выражения, а м.б., и я стал получше выражаться. Я знаю, что Ты все поймешь, но ведь Ты понимаешь, что я хочу, чтобы Ты больше, чем сказано, поняла?

Ты не думай, что будет «другая» весна. Зачем так уж отказываться от прежней? «Прежняя» Ты и прежние Твои вёсны для Тебя страшно дороги, а для меня – Ты знаешь не меньше (на этом я твердо стою). А Ты как-то думаешь, что я-то и прогоню память о них, даже самую память. Нет, останется много. Ты задумайся, – и останется. Будут вечные белые думы, все равно что старые и милые цветы переменят цвет. Но будут все те же белые думы над другими цветами. Я так много передумал, перепел и переискал этих неподвижных и неизменных, вечно милых, всю жизнь ласкающих снов (не знаю – другое бы слово), и Ты столько «помогла» мне в этом и столько сама дала мне их, что я верю в неизменность дорогого и в то, что каждая весна носит в себе одну молчаливую неизменность для всех «верующих» в это – холостых и женатых. Заря будет такая же заманчивая и свободная, а мы будем… еще свободнее. Ласковость бирюзового неба, и Твой румянец, и глубина Твоих глаз, и жемчужины Твоих зубов – все одно и то же, одно счастье.

Твоя верность, о которой Ты молчишь, потому что сжилась с ней и чувствовала ее развитие давно, не знаю, с какого возраста, – по-моему, вернейший Залог постоянного счастья. Пока будет это – все остальное будет мелочь. Видишь, сколько я говорю об этой верности? Значит, что я уж разглядел ее и понял, а потому не боюсь говорить. Да и Ты ее в себе знаешь и ценишь, я чувствую, что Ты знаешь ее, потому что всегда молчала о ней, только раз сказала, и то намеком; я знаю также, что Тебе хорошо и Ты не всегда тоскуешь. Все это я знаю и люблю страстно, люблю до гордости.

В этом письме (последнем, от 9-го июня) Ты еще думаешь, что осталось 5 недель. А их осталось две с половиной. Мама эти дни так отвратительно себя чувствует, что пришлось чуть-чуть отложить ванны, и все-таки мы уедем едва ли позже 30 июня. А если бы осталось 5 недель, то правда можно было бы «совсем сбиться с письмами». Это удивительно тонко Ты сказала, у меня было это самое чувство. Писать хорошо, а говорить (с Тобой) еще гораздо лучше.

Ты не кайся и вспомни, сколько Ты сделала для меня. Я не могу этого вычислить. И вообще, вычисления гадко действуют на меня теперь, особенно вычисления небесного огня. Мы с Тобой близки теперь и скоро будем еще ближе. Помнишь, как я боялся, что Ты рассказываешь Шуре? Я только теперь понял, до какой степени Ты «не выдашь» и до какой степени я «уверен» в Тебе. Это гадко с моей стороны, что так поздно, а все-таки лучше теперь хоть знать это наверное. Видишь, что я в этом письме не казнюсь. Мне самому странно это, но у меня иногда проходит это желание (не всегда, впрочем), и я иногда чувствую (даже страшно сказать), что могу быть Твоим «другом». Прости за слово и прости за форму. Знаешь, я чувствую это вместе с той мыслью, о которой я писал Тебе, что Ты совсем выросла и стала из ребенка женщиной. И потому – мне иногда сразу представляются рядом наши возрасты, оба сильные, молодые и жгущие друг друга. Слово «друг» не то что «муж». Это значит только поверяющий Тебе все самое сокровенное, о чем ни за что не станет говорить другим. И «друг» ничего не исключает другого, потому не бойся и согласись стать мне подругой. Ты написала письмо, подождала и подумала. Потом сделала приписку быстрой и стыдливой рукой. Я целую Тебя в губы, «как я хочу целовать» – «долго и горячо». Я прижимаю Тебя близко и чувствую, что Ты дышишь «долго и горячо». Вижу близко Твои брови, Твои волосы, Твои глаза, Твое горящее лицо. А все-таки – ноги и платье, прости, я не могу не поклоняться. Я целую Твой горячий след. Я страстно жду Тебя, моя Огненная Царевна, Мое Зарево. Я все думаю о том, приедешь ли Ты в Шахматово в тот день, как мы приедем. Ты говорила, что это может быть. Я возьму Тебя за руку и уведу в зеленую тень. Хочешь? Если нельзя, так я приеду. Ты напиши, Радость моя, Весна моя.

Т в о й

<15 (28 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Я понял, моя Радость, то, что Ты написала мне. Я знаю, что Ты тогда испугалась не меня. Но Ты же должна понять, почему я пишу так. Я хочу, чтобы Ты чувствовала мою постоянную ласку и покорность Тебе и чтобы Ты знала, что я всегда готов «изгнать» ненужное Тебе; я приписываю себе часть Твоих страданий для того, чтобы Ты по крайней мере видела, что мое сердце открыто и чутко прислушивается. Я понимаю тоже, что Тебе было прежде «больно», когда я хотел, чтобы Ты изгоняла. Но ведь тогда в этом было «чуть-чуть правды». Если теперь это «неправда», то это еще новое счастье для меня, но я никогда не хотел бы успокоиться и решить, что во мне будет что-нибудь, не подлежащее Твоему суду. Если теперь хорошо, – пусть будет так, но, если захочешь, намекни только, и я буду стараться стать таким, каким Ты бы хотела видеть меня. И я не «мучаю» себя этим, а я со всем желанием моего сердца стремлюсь к тому, чтобы Тебе было хорошо и во мне не осталось и внешней «колючести», как не осталось следа ее в моей душе. Я знаю тоже, что Ты «жалеешь о том, что в Тебе». Это и прежде было. Ты скажешь мне об этом еще, а в письме, правда, не сказать. Только зачем жалеть, когда Ты передо мной права, если позволительно говорить такие «малые истины», когда рядом с ними стоят «великие» – все, что в Тебе – близко и свято для меня. Ты не беспокойся о том, что я не понял того письма, я о нем много думал и не мог только страдать, потому что там ясно и твердо сказано: «Будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все бы бросила, от всего бы отказалась». Ведь это так просто и вместе так много. А то, что Ты пишешь теперь? Разве же это не уверенно? Разве это не «каменная гора»? Мне это необходимо, потому что я знаю и вижу, что на этом бесконечно надежном основании протекают Твои дни. И с этим я могу смотреть в лицо всему вполне бесстрашно и с ясностью. Я не то что «не понял» Твои слова, а скорее – возвел их в слова своих молитв и писал Тебе о них, как о самом священном для меня. А слова молитв всегда звучат «страшнее», и к ним больше благоговения, чем к простым, потому и мой собственный голос перешел в крик и смутил Тебя неожиданностью. Впрочем, едва ли совсем «неожиданностью». Ведь Ты знала, какое значение мог я придать этому и какое, по-моему, должен был придать. Не беспокойся об этом и помни, что если мне придется что-нибудь объяснять, то я пойму скорее и как только можно скорее, потому что мое желание понимать правдиво и так, как Ты хочешь, чтобы я понимал, беспредельно. Завтра я напишу Тебе. Милая, Ты для меня дороже всего, это не забудь, Милая.

Т в о й

Я получил странное письмо от Бугаева. Как только отвечу на него, так перешлю его Тебе.

<16 (29 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Я не знаю, как я буду говорить с Тобой, когда приеду. Еще ни разу с 7 ноября мы не расставались на месяц. Мои дни здесь – жаркие, утомительные и сонные. Когда наступает вечер, у меня начинается смятенье в душе, а к ночи, когда кричат коростели и шумят поезда, поднимается целая буря, и мне хочется медленно красться и прятаться в тени белых вилл и старых деревьев, точно Ты назначила мне тайное свидание где-то и близко и далеко, в тени, у воды. Тут будто вся ночь только для того, чтобы незаметно и тайно от всех сильно и страстно сжать Тебя в объятиях в шепчущей тишине, прижаться к Твоим губам, увести Тебя на край города, будто на край земли, слушать Твой долгий медленный шепот. Мне нужно, чтобы Ты зажала мне губы поцелуями без конца и заставила все забыть, чтобы предаться Тебе страстно и надолго, без единой мысли. Я пишу все это, точно одурманенный сонной грезой Твоего Присутствия, отдельной от всех, сознавая, что я законно ничего не понимаю больше в эту минуту и ровно никому не обязан признаваться столь томительно страстными Словами, кроме Тебя. Кроме Тебя, нет ничего, и все слилось в Тебе, все мое прошлое и будущее, и настоящее, и ночь, и тихие росы, и знойные мысли. Я дерзок и свободен сказать Тебе, что красивее нас вдвоем нет ничего. Никогда не было у меня прежде этих забвений, этого праздника сердца, чтобы я мог так целиком свернуть шею уму и погасить все огни, кроме ночных поцелуев. Там в парке кружится теперь целый рой летучих светляков, и вода поет, башня задумалась, внизу и на горе – молчание, город задремал; все эти хромые, убогие, больные и нищие силой, если мучаются, то у себя, так что не видно, и не слышно, и не нужно. Осталась задумчивость розовых кустов, и шепот в полях, и гибкость в травах, и ниспадающая роса, и эта летучая гибкость в руках, стремящихся обвиться кругом Твоей талии, и непомерная, небывалая ласковая дерзость сердца.

Довольно. Прости.

Т в о й

<17 июня 1903. Бад-Наугейм> (дата почтового штемпеля)

Скрипка стонет под горой.

В сонном парке вечер длинный,

Вечер длинный – Лик Невинный,

Образ Девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый

Напевает мне: живи…

Образ Девушки Любимой —

Повесть ласковой любви.

Июнь 1903.

B<ad> N<auheim>

ФАНТАЗИЯ

Сердито волновались нивы.

Собака выла. Ветер дул.

«Ее» восторг самолюбивый

Я в этот вечер обманул.

Угрюмо шепчется болото.

Взошла угрюмая луна.

Там – в поле – бродит, плачет кто-то:

«Она»! Наверное – она!

Она смутила сон мой странный —

Пусть приютит ее другой:

Надутый, глупый и румяный

Паяц в одежде голубой.

* * *

Ей было пятнадцать лет. Но по стуку

Сердца – Невестой быть мне могла.

Когда я, смеясь, предложил Ей руку, —

Она засмеялась и ушла.

Это было давно. С тех пор проходили

Никому не известные годы и сроки.

Мы редко встречались и мало говорили,

Но молчанья были стооки.

И зимней ночью, верен сновиденью,

Я вышел из людных и ярких зал,

Где душные маски улыбались пенью,

Где я Ее глазами жадно провожал.

И Она вышла за мной – покорная,

Сама не ведая, что будет через миг.

И видела лишь ночь городская, черная,

Как прошли и скрылись: Невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный

Мы встретились в храме, в глубокой тишине.

И поняли, что годы молчанья были ясны

И то, что свершилось, – свершилось в Вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий

Полна моя душная песенная грудь.

Из этих песен создал я зданье,

А другие песни – спою когда-нибудь.

16 июня 1903.

B<ad> N<auheim>

18 июня <1 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм>

Боже мой, сколько времени я не писал Тебе. Вчера послал дурацкие стихи, а сегодня опять совсем другое. Если бы эти настроения менялись на Твоих глазах, – а так мне от себя ни тепло, ни холодно, и месяц вычеркивается из жизни. Дни молчат. Сегодня я с таким трудом отвечал на письмо Бугаеву, как никогда. Мыслям хорошо только около Тебя. Сегодня не было письма от Тебя, вчера было о мальчике из Подсолнечной. Тебя не затащили играть в Рогачево? Я, правда, начинаю путаться в письмах и должен видеть Твое Лицо. За это письмо прости и не сердись. Я не раскис, а только истомился от того, что Тебя нет, когда все кругом просит только о Тебе. Прости, Милая, Добрая, Ласковая. Я завтра напишу. Ты спрашивала, о чем разговоры с мамой. Я говорю страшно много вздору, лениво шучу и балаганю. Иногда говорим серьезно; спорим о мистических предметах очень мало. Все-таки редко говорим по-настоящему, я брожу иногда один, устаю, сплю днем. Дни так долги, как никогда, и иногда приятно проснуться часа через два – время-то и прошло! Читаю Достоевского, Гофмана, с «Оправданием добра» мало выходит путного. Самые резкие, напряженные счастливые мысли и чувства по вечерам, Окрестности надоели невыразимо. Все – в будущем. Скоро кончится это полезное времяпрепровождение (оно, впрочем, полезно для поправки здоровья). Завтра жду Твоего письма, моя Милая, моя Любимая. Отсчитываются часы и дни. И все еще долго – пожалуй, уедем 1 июля. Прости за письмо.

Т в о й

<19 июня 1903. Бад-Наугейм>

Я получил Твое удивительное письмо от 14-го – длинное! Боюсь, что своими письмами «заставляю» Тебя писать длинно. А Тебе лень, и Ты не отдохнула. Твои письма мне не только всегда интересны со всеми подробностями и мелкими фактами. Ты это знаешь. Они – главное событие дня. Я не потому хотел, чтобы Ты повторила слова любви, что не знаю или забыл Тебя. Мне тогда вдруг захотелось их слышать – еще раз. И Тебе хочется слышать их не один раз. Разве это не должно быть так? Ты придаешь иногда моим словам значение легкого упрека Тебе. Этого никогда не бывает. Этого не может быть, мне ли упрекать Тебя? Я не требую совсем, а могу только просить – разве это не ясно? Моя Сказка, не думай этого. Ты пишешь все, что надо мне, и больше, чем надо Тебе писать. Я знаю, как трудно написать без настроения и в усталости.

Когда я прочел, что Ты, может быть, будешь играть в Рогачеве, чего-то испугался. Приписке, что Ты не будешь играть, обрадовался. Но ведь все это «чему-то» и «отчего-то». Если только Тебе захочется, умоляю Тебя играть и не обращать внимания на меня. Я сам уж больше не испугаюсь. Только если Тебе по-настоящему захочется. Я чувствую Твое настроение по этому поводу, что «иногда вдруг захочется, а потом не можешь понять, как это могло прийти в голову».

Поездка, я чувствую, наконец на ущербе. Осталось 10–11 дней здешнего житья. И письма мои тоже на ущербе, я пишу совсем уж скверно, потерял всю способность говорить письменно о самом важном, чувствую его также, м.б., даже еще напряженнее с приближением осени. С каждым днем ближе. То, что Ты написала о счастье приближающегося свиданья, для меня слишком хорошо. Как сказать Тебе, я не знаю: не подумай опять, что я о Тебе беспокоюсь. Так же, как Ты о себе, так и я о себе же. Боялся того, что я приеду слишком рано, понимаешь, я, – и буду Тебе мешать. Только не Ты будешь это чувствовать, может быть, а я же. Но я постараюсь не мешать, м.б., это правда напрасно приходило мне в голову. Приходило в голову, что жених лишний перед свадьбой, понимаешь? Ну, оттого, что я, как ни хочу, мало пойму во всей мистерии Твоей девической жизни. Я писал Тебе об этом, и все еще очень недоволен собой по поводу своего мужского непонимания. Утешаюсь тем, что многие еще меньше и грубее понимают. Ах, Красота моя Несравненная, я ревную там, где нужно поклониться. Но разве Ты хочешь, чтобы я совсем не ревновал? Думаю, кажется, что нет. Но я знаю, как нежен возраст Твоей любви. Знаю и чувствую, что необходимо найти в себе ласковую покорность. Я найду ее. Сплетенья кос, как сплетенья самых нежных душистых весенних трав. Обвяжи мне голову косой, чтобы я лучше слышал Твои желания. Ты убьешь этим боль моего непонимания и моей грубости. Брани за каждое грубое слово, которое может быть сказано мной. Я буду чутко слушать и постараюсь все понять. А жить здесь без Тебя – очень одиноко, я в первый раз подумал об одиночестве, в прежние годы довольствовался своей особой. Пришло время Тебе учить меня, к Тебе я прислушиваюсь.

Т в о й

20 июня <3 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм>

Может быть, в эту минуту и Ты пишешь письмо. И так же, как я, думаешь, что то, что пишется, должно бы дойти до меня сейчас же. Иначе теряется очень много смысла, и совсем несвоевременно доходят до нас старые известия. Как Ты много пишешь теперь. Если еще стоит (осталось немного времени), пиши меньше, когда Тебе трудно. Я постоянно чувствую, что Ты огорчаешься не тем, что много пишешь, а тем, как, по-Твоему, выходят Твои письма.

Наконец, Ты просишь меня, чтобы я сказал «попросту», «очень ли мне неприятно», «сержусь» ли я и что думаю о том, как Ты «мало и плохо» пишешь. Ты все не хочешь верить, думаешь, что у меня «попросту» так, а не попросту иначе. Как же мне уверить Тебя, моя Родная? Право, мне показалось утром, что опять что-то спутывается, спутывается – и не распутать. Ведь это манера или «слог», что я облекаю все мои слова в такие формы, которые Ты принимаешь за одну только половину – «непростую». А я между тем всей душой могу всегда повторить Тебе только одно: что Твои письма для меня – клад, но, что я знаю очень хорошо, что Ты ими всегда недовольна так же, как постоянно недовольна Собой. Этим недовольством Ты постоянно отравляешься, и когда пишешь письма – тоже. Я тоже постоянно недоволен собой и пишу Тебе об этом. Но Ты отравляешься как-то медленно и безнадежно, а я нагромождаю слова, готов их истребить, проклинаю свой «стиль» и все-таки посылаю. И Ты посылаешь. Слава Богу, что посылаем, а то бы ничего не знали друг о друге.

Письма так устроены, что нельзя разобрать тона и звука голоса говорящего. Я уверен, что на словах мог бы убедить Тебя гораздо лучше. Ты не слышишь, как я теперь говорю с Тобой – и вообще все это время, – а я говорю-то совсем попросту, только заволакиваюсь облаками «слога», который, с одной стороны, портит Тебе впечатление (иногда), а с другой – Ты сама не хочешь, чтобы я писал иначе, потому что «слог»-то мой. Я не придумываю ничего, мне хочется передать быстро и непосредственно, а Ты думаешь, что я загромождаюсь образами и символами, чтобы, например, самого себя убедить, что Ты пишешь прекрасно. Это – вечная наша история, пора к ней привыкнуть нам обоим. Я так привык, что знал заранее, что так будет. Так же знаю, что Ты в эту минуту думаешь, будто я «огорчен» этим, или что-ни<будь> такое. Право, нет. Право, если бы я был «огорчен», это было бы с моей стороны тупостью и упрямством. Я совсем не держусь за свой «слог» и готов убеждать Тебя всеми доступными мне слогами, попросту и не попросту, что Твои письма я люблю, что я им верю, что я в них вижу то, чего Ты сама в них не видишь, и вижу без выдумки, на самом деле. Опять письмо о письмах. Уж мне не хочется Тебя уверять, от Тебя зависит верить или не верить. А может быть, Ты не хочешь, чтобы я писал «Ты» с большой буквы? Мне это серьезно приходило в голову. Но, если Тебя это коробит, скажи. Может быть, это непросто или похоже на официальность (!)? Может быть, Тебе в этом чувствуется то же, что чувств<уется>, когда я целую ноги и платье? Поверь, что все это – страсть, глубокая и верная на этот раз черта в моем отношении к Тебе. За нее я стою, но проявления ее, которые Тебе не по сердцу, могу без всякого разочарования заменить другими. А уж какие-нибудь проявления будут – не те, так другие. Скажи об этом прямо, и я исполню. Это надо сказать прямо.

Напиши, какое впечатление произвело Шахматово? Впрочем, Ты напишешь это, м. б., раньше, чем получишь письмо. Приедешь ли Ты туда одна, без мамы? Приедешь ли, когда мы приедем? <…> Я переслал Тебе все «важные» письма.

Мы с мамой говорим не всегда хорошо. Она ужасно боится, что Тебя не знает и что трудно узнать. Просит всё меня рассказывать разные мелкие и крупные вещи о Тебе, а я всё молчу о Тебе, и у меня язык не поворачивается. Ты знаешь меня, знаешь, как мама ко мне относится, потому можешь все это предположить. Я всё говорю, что разговоры ни к чему не поведут, а практика покажет. Она сердится на меня, а я на нее. С моей стороны это все скверно, а все-таки о Тебе говорить – для меня нож вострый, даже с мамой. Потому из этих разговоров почти ничего, кроме неприятного, не выходило еще. Мы будем говорить с Тобой и об этом. Много нам надо говорить. Жара стоит невыносимая, камни жгутся. Мне часто противно все, что вокруг. Постараюсь устроить так, чтобы эти дни прошли благополучнее. Пожалуйста, не говори ни с кем об отношении г-же Гиппиус и других ко мне. Мне как-то хочется сообщать все по этому и по другим поводам именно только Тебе. И чтобы побольше осталось среди нас двоих. Законно ли это желание?

Голубушка моя Розовая, напиши обо всем этом. Только, когда жарко, лень, устала, не хочется, пиши меньше или пропускай один день. Поздно я говорю Тебе об этом. Но может случиться, что маму задержат ванны еще на несколько дней – немного (2–3). Я еще совсем не могу точно определить дня выезда, но, во всяк<ом> случ<ае>, гораздо раньше, чем предполагалось. Не имей в сердце ничего против меня. Милая, Ласковая моя Красавица.

Т в о й

Вечер 21 июня <4 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм>

Какой я буду Влюбленный, восхищенный. Если нужно будет привыкать, ничего. В чем же Ты могла измениться? Измениться так, что мне надо сызнова привыкать? Я верю в Тебя – а Ты в меня? Сейчас с мамой вышел первый хороший разговор – о Тебе, о будущей зиме. Для нее он, вероятно, прибавил хорошего. Для меня – не много, главное потому, что я в ту же минуту начал невыносимо беспокоиться. Если в одном месте хорошо, в другом часто плохо, Ты знаешь это, так бывало и в эту зиму. Напиши, не было ли чего-нибудь неприятного 21 июня (суббота) вечером?

Крайний срок нашего отъезда отсюда – среда 2 июля. Значит – 4-го в Петерб<урге>, 6-го или 7-го – в Шахматове. Долго, бесконечно.

Я не хочу, чтобы Твое письмо, хоть одно пропало здесь. Значит, пиши так, чтобы я получил последнее письмо не позже 1 июля, т. е. пошли его не позже 28-го (а пишешь Ты накануне – значит, 27). Если Ты можешь, напиши в Петербург к 4-му июля несколько слов, а то я буду без конца без писем.

Милая, Ненаглядная, пиши меньше, Ты все время пишешь много, Тебе трудно. Мне только бы знать, не случилось ли чего-нибудь? Если Ты в апатичном и вялом настроении, я хочу вдохнуть в Тебя все мои беспокойные и страстные чувства этой минуты. Их столько, что я лучше буду молчать сегодня.

Прости.

Т в о й

Нет, лучше, чтобы не так мало было, напишу «факты». Здесь <М.И.> Писарев, устраивает вечер в пользу недостаточных студентов. Нас, конечно, притянули. Вечер будет в субботу 28-го (11 июля н. ст.), я, мож<ет> быть, пойду слушать, как нынче либеральничают. А сегодня – 4 июля нового ст<иля> – Американская независимость, – я надеюсь на фейерверк поздним вечером, он помогает и развлекает. Завтра приедут какие-то «Sanger»[7]7

Певцы (нем.).

[Закрыть] из Франкфурта, им настроили по дороге уродливых декораций с надписью Willkom[8]8

Привет (нем.).

[Закрыть] – и относительно Wein, Weib und Gesung[9]9

Вина, женщин и песен (нем.).

[Закрыть]. Все это ощутительно мизерно и убого, плохо действует на эстетические чувства. Черт с ними, буду их смотреть!

Весело, беспокойно, некуда деваться, все мысли о Тебе, о Тебе, о Тебе, Милая, Дивная, Несказанная.

Т в о й

22-го утром <июня 1903. Бад-Наугейм>

Я знаю очень хорошо, что это письмо я пишу поздно и Тебе будет неприятно. Но я рассчитываю только на то, что Ты примешь его так, как мне необходимо, чтобы Ты приняла. Я сейчас получил письмо о спектаклях. Я бы все сделал, чтобы не чувствовать того, что чувствую. И даже не знаю, с чего начать.

Наше венчание в августе. Весь июль (я стою на том, что весь, потому что одним спектаклем не ограничится, а если и ограничится, то будут разговоры без конца) – будет набит этими изобретениями Над<ежды> Яковл<евны> <Губкиной>. Нам с Тобой нужно говорить, нужно быть одним, необходимо в это лето не отвлекаться. Я знаю, что это будет, это пойдет дальше «увеселений», совершенно чуждые люди будут все время обращать внимание на то, что мы – Невеста и жених. Что у Над<ежды> Яковл<евны> в голове? Неужели она не понимает, что она делает? Заставляет Тебя играть старуху Бальзаминову! Меня самого совершенно к черту, я себе сам противен до последней степени в эту минуту, потому что чувствую, что, случись мне разговаривать с Над<еждой> Яковл<евной> сейчас, я бы наговорил ей черт знает чего. Я могу играть купца, лавочника, вихрастого либерального идиота, решительно все равно, но заранее знаю, что не произнесу ни одного слова как следует, буду все время не обращать ни малейшего внимания ни на что и ни на кого, кроме Тебя, буду страшно мучиться тем, что Тебя разглядывают, о Тебе говорят пьяные мужики и рогачевская компания. Ради Бога, прости меня за все это, я против рогачевских не имею решительно ничего в принципе, но я еще в прошлом году готов был разорвать их всех на клочки за одно то, что они любезны с Тобой. Прости, я от всего этого отвлекусь на минуту, чтобы сказать Тебе, что теперь у меня совсем дикая полоса, я сам одичал до того, что мне и здесь невыносимо разговаривать с чужими, кроме того, я сам не знаю, как только протянуть это лето, как мне насмотреться на тебя одному, а тут еще все эти истории. Тебе не должно быть неприятно, что я в Одной Тебе поместил все мое существование, что я до дерзости предан Тебе весь с головой, что я с невыразимой болью чувствую все время вокруг Тебя толпу чужих людей (я ведь не говорю о твоих близких). Мне в прошлом году было, может быть, менее ужасно видеть, как Тебя окружили в Рогачеве все эти люди, которых я сию минуту готов только за одно это оскорблять. Смешно? А мне не смешно. Я глуп, невыносим, по всей вероятности, в эту минуту, но я не могу не сказать всего этого. Одно оправдание, что я совершенно несчастен в эту минуту и ничего в себе не раздул, все осталось как было, когда я получил письмо. Я хотел ждать с ответом, но ничего все равно не выйдет, я иначе не почувствую. Неужели Ты не видишь, что для меня все остальное, кроме Тебя, все равно, хоть мир провалится, хоть светопреставление наступит. Еще вот откуда можно посмотреть: разве нам вся эта кутерьма напомнит прежние спектакли? Нет, я говорю, определенно и уверенно, что нет. Хоть бы переждать это время (это лето), остаться с Тобой вдвоем перед самой свадьбой, не отвлекаться. Нам говорить нужно без конца, все силы уйдут на Над<ежду> Яковл<евну>. Я лучше об ней писать не буду. И больше вообще писать не буду.

Только одно может заставить меня на все это пойти. Твое спокойное и твердое решение. Скажи, что это ничего не испортит и не спутает. Скажи, что Ты этого хочешь, что все, что я говорю, – эгоизм, капризы, выдумки, жестокость. Я сейчас же все эти мысли брошу. Я буду играть все что хочешь, что Ты велишь мне, но играть так, что Над<ежда> Яковл<евна> упадет в обморок. Я знаю неуклонно, что мне до игры не будет никакого дела, решительно никакого и ни до чего, кроме Тебя. Разрываться НЕ БУДУ, буду около Тебя, пусть все что хотят делают, я от Тебя не уйду, если будут над этим издеваться, не уступлю и наговорю больше, чем можно. Прими все только так: все зависит от Тебя. Вели – и я буду играть. Я себя даже убедить постараюсь, что к этому отнестись надо легче. А теперь не могу, упорно не могу. А это проклятое письмо придет только на четвертый день.

Но если Ты откажешься в ущерб Себе, мне будет гораздо хуже, чем теперь. Не оставь ничего недоговоренного. Пусть, кто хочет, думает, что я паясничаю, мне все равно. Я Твой безраздельно. Не сердись на меня, я повторяю, что Тебе не должна быть неприятна моя РЕВНОСТЬ. Больше в жизни этих месяцев НЕ ПОВТОРИТСЯ (до свадьбы), разве они для народных гуляний? Прости, прости, прости.

Т в о й.

22 вечером <июня 1903. Бад-Наугейм>

Наверно, мое утреннее письмо произведет на Тебя ужасное впечатление. Ты рассердишься, может быть. Я не могу иначе смотреть до сих пор. Ты знаешь, чего мне жаль. Того, что самые драгоценные уединенные задумчивые минуты пропадут бесследно среди суетни. Ведь если Ты соглашалась, то думала, что иначе «подведешь». Право, если бы это одно, то нельзя было соглашаться. Ты не представляешь себе всего этого, не представляешь, что в единственное и самое важное время жизни невозможно, до боли невозможно так отвлекаться. И для чего? Для того, чтобы играть безобразную старуху.

Я говорю, что я невыносим. Но я прав в одном: нельзя, чтобы это лето было так разбито. Все, что теперь предполагается, можно тысячу раз исполнить. Но теперь, теперь? Я знаю, что мне легче писать все это одному, здесь, когда меня не трогают, но Тебе гораздо труднее. Я знаю, что ставлю Тебя в неопределенное и тяжелое положение. Может быть, будут смеяться, и Тебе будет это неприятно. Мало что вообще. Но я говорю Тебе: не одна моя ревность виновата в этом. Если бы один я, так можно было бы меня усмирить и из меня все это «изгнать» (только от Тебя я перенес бы это). Но здесь не я один. Я знаю, наверное знаю, что это убьет драгоценные часы; может быть, потом Ты сама об этом вспомнишь. Я тысячу раз виноват, что говорю все это так поздно и такими гадкими словами. Что же Мне делать; скажи, что все это ничего и Ты не раскаешься. Мало того что все это должно быть так, убеди меня силой Твоей мудрости. А я сам не убежусь никогда. Тебе в руки дана власть надо мной. Зачем же Ты не приказываешь, а пишешь таким тоном, точно неуверенным, колеблющимся, что, «пожалуй», придется согласиться? Если надо наверное, по-Твоему, если для Тебя это ничего, или приятно, или нельзя отказаться (последнего не может быть), говори прямо, что я должен, и дело с концом. Но повторяю Тебе, если Ты теперь откажешься, не считая этого нужным, а только из-за меня, то это будет хуже. Я с трудом говорю о Тебе с мамой. Как же я буду говорить о Тебе с рогачевским учителем? Как же мне упоминать Твое имя человеку, которого я легче задушу своими руками. Прости за «сильные выражения». Но, я повторяю снова, Ты должна чувствовать, что теперь, до свадьбы, в эти минуты, которые никогда не повторятся, я ревную Тебя к ветру и воздуху, не только к людям, всем без исключения более или менее. Дай мне остыть, остыть не в любви, которая вечна, а в ревности, которая чрезмерна, но не смешна, потому что от нее у меня все внутри дрожит и трепещет. Вот она – та ревность, которой Ты хотела. Ты хочешь ее, в ней много сильного и угодного для будущего. И она колет всех, не входящих в наш круг, состоящий из нас двух. Ведь 5 лет это чувство росло, часто со страшной болью. Пощади. Почувствуй его, почувствуй, что Ты его хочешь, – и Тебе будет легче встать на мою точку зрения. Почувствуй, что в нынешнее, теперешнее время можно и должно допускать Тебя, ПОТОМ (меньше) меня, потом – никого. Я торжественно и твердо отрекаюсь на это время от всяких «глубоких» отношений, все опостылели и осточертели: «Новые пути», старые пути, Скорпионы, хорошие знакомые, друзья и пр. и пр. и пр. Я с Тобой, облекись же, ради Бога, в свою белую, несуетную ризу, и так, все это время, я внутренне простою перед Тобой на коленях. Я глубоко верю, что Ты поймешь меня, но придашь ли Ты этому значение, помимо моей страсти, доведшей меня до этой бешеной ревности. Это так сильно, что не может быть пошло. Так не зависит от меня, что, наверное, имеет долю правды. Я старался передумать со всех точек, и только еще больше «нравственно зачахнул» от того, что предстоит. Гулянья повторятся, а эта минута не повторится. Это самое главное и непреложное. Тысячную часть того, что во мне, пишу Тебе. Ведь я же «без ума», я же сумасшедший, разве Ты не слышишь? Ведь Тебя же влечет ко мне, потому что я весь – одна страсть, одно безмерное, вылившееся из границ чувство. Прими меня так, как теперь, Ты в этом не раскаешься. Господи, если бы я все это мог сказать Тебе сейчас! Что я делаю! А иначе не могу. Прости и услышь, и пойми, пойми, пойми, Ненаглядная, что я не жесток, не требую, что это не всегда так будет, – но теперь, теперь, в эти летние ночи, в это безумное время. Ненаглядная, Божественная, прости, не сердись, не негодуй, делай как по-Твоему нужно, так, чтобы после не упрекать меня. Тебе самой будет от этого тяжелее. Ненаглядная, Солнце мое, прости.