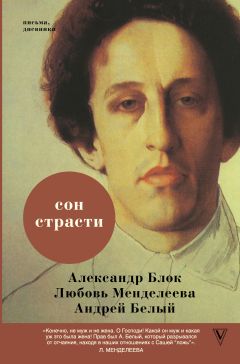

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)

Примите и прочее.

Борис Бугаев

Блок – Белому

<8 августа 1907. Шахматово>

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все время «следили за мной издали», – и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете» и никто, кроме Вас, не умеет страдать, – все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение – или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном до получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, для того чтобы Вы – или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, – или прислали мне Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры.

Александр Блок <…>

Белый – Блоку

<11 августа 1907. Москва>

Милостивый Государь Александр Александрович!

Меня до крайности удивило Ваше решительное письмо, основанное на извращенном, вероятно, понимании подлинного смысла письма, Вам отправленного. В этом письме я Вас уведомлял о том, что отныне Вы чужды мне, как совершенно посторонний человек. Вас это, вероятно, и удивило. А между тем, что же тут удивительного. Просто я понял, что мы говорим на разных языках; то, что Вы называете, например, «корзинкой», я называю «сахарницей» и т. д.

То, что Вы пишете («я склонен приписать Ваше поведение – или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня»), очевидно, совершенно справедливо. Но вот уже 1 1/2 года, как Вы все сделали для того, чтобы недоразумение мое о характере Вашей личности не рассеялось, а, наоборот, укрепилось. 1) После наших прошлогодних (в августе) недоразумений я открыто сказал себе: «Должно быть, я не прав: надо выяснить». Я повернулся к Вам с полной готовностью принять Ваши объяснения о характере наших отношений. Вы промолчали довольно оскорбительно для меня в ответ на мое желание выяснить Вашу личность (а я так нуждался в том, ибо действительно питал к Вам в глубине души такую симпатию, какую редко к кому питал). Я уехал за границу, только потому, что питал к Вам симпатию (к Вам и к Вашей супруге); я думал, что расстояние внешнее рассеет путаницу наших отношений (в которой я был, быть может, столь же не прав, как и Вы; но я хотел правды, хотел честно произнесенных слов, а не неопределенно-бездонных молчаний). Я ошибся. Когда, по прошествии 4-х месяцев, я отправил Вам письмо, стихи и карточку (поступок, который Вы извратили), я сделал это под влиянием хорошего, честного чувства. Я Вас продолжал ужасно любить и верить в Вас. Но недоумения мои о нравственном характере Вашей личности требовали, чтобы я Вас уведомил, что я нуждаюсь в личной беседе с глазу на глаз (где без посторонних свидетелей я мог бы как на духу Вам открыть мои мысли о Вас и без всякой предвзятости, наоборот, с верой, выслушать Ваш ответ). Я хотел нашей перепиской подготовить почву, чтобы гнетущее меня молчание (Вам, как мне казалось, выгодное) рассеялось и чтобы мы наконец при личной встрече увидели подлинные лица. Вы ответили опять письмом, общий тон которого мне показался обидным. Мне оставалось сказать себе: «Он паразитирует на моем вынужденном в отношении к нему молчании» (это паразитизм нравственного порядка). Тут я и перестал Вам писать; и объяснения с Вами получили для меня характер «привлечения к ответу». Вы скажете: «Это – насилие». Но насилие это вытекало из желания моего перед лицом моей правды оправдать Вас. Тут я и начал вчитываться в Ваши строчки, перечитывать Ваши письма, стихи; жадно ловить каждую Вашу печатную строчку. Наконец, я часто и много слышал о Вас от посторонних. Вот этот-то интерес к Вашей личности и побудил меня сказать Вам, что я давно за Вами слежу. Вы поняли в буквальном и точном смысле («шпионство»). Вольно ж Вам так понимать. Вот когда я увидел, что пропасть между нами выросла до последних пределов, я и написал Вам, что все между нами кончено; т. е. человек, которого я любил где-то в глубине глубин, стал для меня один из многих. Раз это так, все недоумения мои, мучающие меня, когда они направлены к близкому, теряют свой смысл, когда усилием воли я близкого превращаю в далекого. Падает пресловутое «шпионство» и «лакейство» (хорошие словечки, не правда ли?). И уж тем менее охоты мне принимать Ваш вызов на дуэль (дерутся там, где глубина сошлась с глубиной и нельзя распутать узла: так было в прошлом году, когда я Вас вызывал: теперь: не так. Теперь Вы для меня – посторонний, один из многих, а со всеми не передерешься).

Теперь перехожу к моей фразе о Вашей статье, как о «прошении», фразе, очевидно и вызвавшей у Вас столь решительный ответ. Согласен, она вырвалась в минуту раздражения, когда после прочтения Вашей статьи, где Вы восхваляете глубоко бездарные «огарки» Скитальца, мне передали люди, возмущенные Вашей статьей, что будто Вы черновик читали Л. Андрееву. Быть может, все это и не так (фактически), но что-то во мне вспыхнуло негодованием, и я тут же написал Вам в тоне, действительно оскорбительном. Охотно беру назад слова о «прошении», потому что не призван судить Ваши литературные вкусы. В заключение, Милостивый Государь, могу сказать только одно: мы друг другу чужды. И если когда-нибудь мы встретимся (не формально), то только тогда, когда Вы искренно захотите объясниться со мной не в превратно понимаемых письмах, не при помощи полемики (о ней я Вам пишу в неотправленном еще письме в ответ на Ваше письмо о литературных делах), а в личной беседе с глазу на глаз, где я мог бы Вам высказать все накипевшие за 1 1/2 года мои недоумения и выслушать какие угодно обвинения меня с Вашей стороны. Как скоро Вы согласитесь искренно на такую беседу, я охотно сделаю все возможное, чтобы не умом только, но и сердцем понять, что же это наконец происходит между нами.

Примите и прочее

Борис Бугаев <…>

P. S. Сегодня же постараюсь отправить ответное письмо о литературных «делах».

Блок – Белому

<15–17 августа 1907. Шахматово>

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прошении, так и я беру назад «словечки о шпионстве и лакействе», вызванные озлоблением. Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопрос о наших личных и литерат<урных> отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. У меня нет здесь Ваших писем, но я помню главное и постараюсь объяснить, как все началось для меня, что я испытывал, получая их и встречаясь с Вами, и т. д.

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших темпераментов и странное несоответствие между нами – роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи, Ваши мысли были необыкновенно важны для меня и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами таинственную близость, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или – страшное напряжение мистич<еских> переживаний (всегда высоких), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, – я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. Теперь вся разница только в том, что надо мною – «холодный белый день», а тогда я был «в тумане утреннем». Благодаря холоду белого дня, я нахожу в себе трезвость и большую работоспособность, чем прежде, но и только. По-прежнему, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне – все те же огненные переживания (правда, «поднимающиеся с ледяных полей души», как написал недавно – по пов<оду> «Снежной Маски» – В.Я. Брюсов; за эти слова я глубоко благодарен ему, так как, почти не зная меня лично, он так тонко определил то, чего я сам бы не сумел), сменяющиеся мозговой ленью + трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). Итак, я стою на том, что по существу — не изменился. Теперь – далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и драм<атическую> симфонию (не помню, до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. Я не разбирался в этой сложности. Знаю одно: мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам. Я объяснял это – ленью. Ровно через год мы встретились. Мне было трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своей ленью. Но это было н e единственной причиной… Причина, вероятно главная, сказалась при след<ующих> обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом – м<ожет> б<ыть> – моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы – «разного духа», что мы – духовные враги. Но я – очень скептик, тогда был мучительно скептик, – и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне, как вообще непостижимо (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами личного и письменного общения. Потом – пошли опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились, благодаря тому, что известно Вам. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это – не мой прием. Я – принимаю или не принимаю, верю или не верю, но не узнаю, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту, пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному – и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою «моральную, философскую, религиозную физиономию». Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторые из этих событий и переживаний не знает никто на свете, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. Это никогда не препятствовало и до с<их> п<ор> не преп<ятствует> моим отношениям к Вам. Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу душной атмосферы, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога – иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, уверяю Вас, эти сообщения ничего не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я – очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и уменье быть человеком — вольным, независимым и честным. Но ведь и это не даст Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это не признания, не выкрики, не фразы, не «гам». Все это я пережил и ношу в себе — свои психологич<еские> свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологич<еских> свойств: я предпочитаю людей идеям. Мож<ет> быть, это значит: я предпочитаю бессознательных людей, но пусть и так. Вы должны, если захотите, понять, в какой мере это так, потому что знаете мое отношение к «родственности» и т. п. – Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь – милый, но 10 этих милых – нестерпимая теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, «попускаю». Вина моя перед литературой – велика, если у меня вообще могут быть крупные вины или заслуги перед русской литературой: я допускаю, чтобы Чулков таскал по всем квартирам свою дурацкую схему поэтов, уверяя всех, оспаривающих ее, что она «верна только в данное мгновение и что отнюдь не следует ее принимать «вообще»» (или что-то в этом роде), и чтобы он же всучил ее какому-то идиотическому Семенову из Merc<ure> de France (в чем я не был уверен до Вашего письма, п<отому> ч<то> не читаю M<ercure> de Fr<ance>). (Кстати: я напишу на этот раз письмо в ред<акцию> «Весов», где публично, как Вы советуете, отрекусь от мист<ического> анарх<изма>. Но мне нужно для этого знать точно, как именно выражается Семенов, чтобы, опровергая, не провраться. Потому – откладываю это до П<етер>бурга). Но, послушайте: неужели Вы думаете, что я «предаю друзей врагам», когда пишу Вам или Эллису насмешливо о Чулкове, а потом – «противоречу себе». Когда мне говорят: не правда ли – Чулков подозрителен в таком и таком-то отнош<ениях>? – я уклоняюсь, виляю (да, да), боюсь признаться другому в том, что подозреваю сам. Ведь, когда один человек думает о другом, – он свободен, когда же об этом другом уже «перемигнутся двое» – дело кончено, затравлен человек, и от травли еще увеличатся его пороки и еще уменьшатся добродетели. Когда же мне говорят: если Вы честный человек, Вы обязаны признать, что Чулков – негодяй, – я отвечаю злостно (о, это не формализм и не чиновничанье!).

Как все это сонно, томительно и страшно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана «Прага» письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно. Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложить всего. Теперь продолжаю – и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни. Когда же говорит ямщик, оказывается, что он – представитель 40-а простых миллионов, а я – представитель сотни «кающихся дворян» со сложностями. Ямщик ничего поделать не может с тем, что он «темен», а я с тем, что я – еще темнее, даже с «мистич<еским> анархизмом» ничего не могу поделать, не говоря о важном. Но я здоров и прост, становлюсь все проще, как только могу. В чем же дело? Вы скажете, что это – лень, ребячливые проклятые вопросы, что надо действовать, а не каяться, что я не знаю, наконец, теории познания. Так, все верно. Но и Л. Андреев (какой еще сплетник сообщил Вам, что я читал «черновик» Андрееву? Ни черновика, ни Андреева не было. Ох, уж эти Тата <Гиппиус>, Зина <Гиппиус>, Чулков, Вяч. Иванов и пр. и пр. Не верьте рассказам и предположениям третьих лиц. Этой зимой вышло однажды из этих рассказов, что я уже умер), но и Л. Андреев, которого Вы уважаете, мучится проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, зная ее немногим больше меня, пожалуй. Ведь вот откуда мое хватанье за Скитальца; я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость души, за ее здоровую и тупую боль. Ведь я не стою на том, что это — искусство.

Чувствую, что всем, что пишу, еще более делаюсь чуждым Вам. Но я всегда был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?» – спрошу в свою очередь.

Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я – лирик. Быть лириком – жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь – и ничего не останется. Веселье и жуть – сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, – я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.

Теперь о другом.

Где «богохульство» в моих драмах (кроме Балаганчика)? Почему кощунственны строки: «в подушках, в креслах, на диване…». Это просто – скверные строки, как почти все мои стихи – в «Цветнике Ор». Сверх того, именно эти строки еще банальны и «дурного тона». Другое дело – стихи о «Весне» – они кощунственны. Но объясните, что кощунственнее всего и что такое – кощунство? Когда я издеваюсь над своим святым – болею. Но «Балаганчику» Вы придаете смысл чудовищный – зачем и за что? Если повернуть вопрос так, как Вы, – он омерзителен, вреден, пожалуй «мистико-анархичен». Поверните проще — выйдет ничтожная декадентская пьеска не без изящества и с какими-то типиками – неудавшимися картонными фигурками живых людей. —

Мои «хроники» в Руне суть рассуждения на изв<естные> темы. Никаких синтетических задач не имел, ничего окончательного не высказывал; раздумывал и развивал клубок своих мыслей, м<ожет> б<ыть>, никому не нужных. Если бы мне предложили «создать журнал», быть редактором, или что-либо в этом роде, принял бы это за насмешку или наивность. У меня нет на то ни образования, ни умелости, ни тактики, ни твердой почвы. В Вашем войске (войске людей с отточенными мировоззрениями) действовать я не могу, потому что не умею принять приглашения укреплять теорию символизма. Сердце же мое, по-прежнему, лежит ближе к Вам, чем к факельщикам. Вот почему мне бывает больно, когда Вы, или лица из Вашего кружка, относятся ко мне, как к совершенно чужому. Среди факельщиков (неуловимых, как я с Вами совершенно согласен) стоит особняком для меня Вяч. Иванов, человек глубоких ума и души – не пустышка. Мы оба – лирики, оба любим колебания друг друга, так как за этими колебаниями стоят и сторожат наши лирические души. Сторожат они совершенно разное, потому, когда дело переходит на почву более твердую, мы расходимся с Вяч. Ивановым. К пунктам расхождения очень важным принадлежит, например, Л. Андреев, или мистич<еский> анархизм.

Если я кощунствую, то кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже. Так было, так есть и так будет. Душа моя – часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же – сомнения и страхи находят и на часового. Если мы действительно расходимся с Вами «в глубине глубин», то, значит, основательны мои мистические страхи при встрече с Вами, которые я описал, и основательны Ваши мистические подозрения «Снежной Маски» (впрочем, кое-что и я подозреваю в «Снежной Маске», но и здесь кощунство тонет в ином – высоком).

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы верить лирику, каков я, т. е., в худшем случае, – слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит нет, чем да. Примите во внимание, что речь идет обо мне, никогда не изменявшемся по существу. В таком случае, если и Вы – неизменны, – нет причин не верить теперь, или не было причин верить тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть может, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, не изменяет Вас по существу; Вы – все тот же, каким я Вас знал и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, уж я наверное знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: надоело Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы – перед Вашим делом, что во мне есть то, из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в идейном смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е. не сходиться так, как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я храню его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда. Вы, я допускаю, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыблемой и неверной, чем Ваша. Но тут я и спрашиваю Вас, «как на духу», по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы – вернее меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки – я верен. Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу, – слова, слова, слова. Но, право, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит не Балаганчик, клянусь. Если бы в ее основе лежал Балаганчик, я не написал бы ни строчки этого письма, как не написал бы большинства своих стихов; написал бы разве стихи «о сажании символа на пароход», которые, опять-таки, – поверните проще, проще, проще. Да не стоит и повертывать, об этом стихотворении я готов просто сказать – чёрт с ним.

Вы готовы сказать: «он пишет все о себе, когда дело идет о важном, об изгнании из литературы мистич<еского> анархизма, которому он потакает, да и еще кое о чем – более важном». Хорошо, я буду отвечать Вам на Ваше письмо со всею четкостью, на которую я способен в прозе. А пока скажу Вам. Я думаю, что все, что изложил письменно, не удалось бы мне сказать устно. Хотя письмо вышло очень хаотическое, но говорил бы я еще хаотичнее. Потому, м<ожет> б<ыть>, лучше, что мы не говорили с Вами в «Праге». Теперь, после этого письма, нам скорее можно говорить; если хотите, я готов снова приехать в Москву; м<ожет> б<ыть>, это нужно, т. е. нужно, чтобы Вы видели меня, а не читали только мои слова.

Снова перечитываю Ваши письма и отвечаю, как могу.

Да, мистич<еский> анархизм, соборн<ый> индивидуализм, эротизм, мистич<еский> реализм – я анализировать также не считаю возможным в том виде, в каком они существуют или не существуют в книгах Чулкова и Гофмана. Да, я разделяю Ваши опасения относит<ельно> «зари мистич<еского> хулиганства». Да, я признаю себя виновным в «потакательстве», которое выражалось в том, что я допускаю такие заявления, как в «Mercure de France». Не оправдываюсь. Потому, сочту своим долгом сказать нет этим теориям в письме в ред<акцию> «Весов». Считаю, что должен это сделать скорее, потому обращаюсь с просьбой к Вам; не имею в Москве другого источника. «Merc<ure> de France» я не имею возможности видеть, Вы же бываете в «Весах». Если бы Вы выписали мне точно ту фразу, в которой я причисляюсь к мист<ическим> анархистам, я был бы Вам очень обязан. Подписана ли статья Семеновым или кем-ниб<удь> другим? Это – первое. Впрочем, прибавлю все-таки: неужели я литературно подавал повод причислять меня к мист<ическому> анархизму? Думаю, что мои стихи свидетельствуют о противном. Таким образом, и «Весы» и Вы имеете лишь формальные поводы причислять меня к эт<ому> направл<ению> (на основ<ании> статей Чулкова и пр.), но где же право внутреннее? Вы могли бы знать меня настолько, чтобы не считать причастным сюда? Это говорит еще раз за то, что Вы не знаете или забыли меня.

Мое письмо в редакцию будет иметь для меня значение развязыванья рук и окончательного разрыва с теми тенденциями, которые желают поставить на первый план мою зыблемость (мистич<еский> анархизм и, значит, – адогматизм, иррационализм и т. д.), между тем, как я сам ставлю на первый план – мою незыблемую душу, «верную, сквозь всю свою неверность».

Далее: при всей неточности своего мировоззрения, я сознаю, что теория из настроения создана быть не может и не должна. Потому я издавна отношусь к вышеук<азанным> теориям, как к лирике – и никогда не возвожу их в теории, принципы, пути. Но зачем Вы говорите о карьеризме и т. п. Всем нам приходит это в голову. Но, ради Бога, не будем судить душу человеческую собором, пусть судит ее каждый из нас в отдельности. Совместное подчеркивание пороков или наклонностей к порокам – раздувает их, треплет и губит человека, а не писателя. Можно ли, например, писать, как 3.Н. Гиппиус: «Чулков пристал к Блоку». Ведь это – неуважение к самой себе.

Если я не ответил на все частные пункты Ваших писем, то Вы можете вывести, как я отношусь к ним, – из всего остального. Но письмо разрослось. Если бы Вы ответили мне, я был бы очень рад. Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. М<ожет> б<ыть>, если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинности друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом – невозможно. Ну, так я готов говорить, хотя не знаю, скажу ли Вам что-либо новое. Пока же примите мое уверение в уважении к Вам.

Александр Блок <…>

Белый – Блоку

<19 августа 1907. Москва>

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович.

Ваше письмо произвело на меня глубокое и сильное впечатление. Многое понял о Вас я достоверно. Весь трагизм постепенно выраставшего непонимания Вас с моей стороны, быть может оттого, что это письмо написано не полтора года тому назад. Я вовсе не хочу слов, формул, как цели, но хочется формулой успокоить ум, чтобы тем вернее верить людям, а не идеям; когда же начинаешь терять людей, остаются только формулы идеи, и тут-то становишься на строго-моральную точку зрения. Когда изменяют ценности, как слепой, руководствуешься только долгом. Вероятно, Вы не подозревали о том, как перемучился я сомнениями о Вас за истекшие полтора года, подкрепляемые Вашим (в моем представлении намеренным) молчанием, т. е. (опять-таки, по-моему, намеренным) нежеланием сказать вслух о том, что каждый из нас (про себя) мог думать друг о друге. Наконец, полемика между Москвой и Петербургом окончательно затушевала Вас.

Ваше письмо для меня – факт громадной важности, ибо я действительно считал всегда наши отношения роковыми (независимо от разности или сходства, НЕЗАВИСИМО от созданного положения вещей между нами).

Я знал, что из «Праги» за мной посылали Вы (конечно, чутьем), и тем больнее мне было, когда я вернулся (уходил к незначительным знакомым отдохнуть от суеты дня); я ждал утром, что вот меня позовут. Но, может быть, это и к лучшему; ведь только о такой письменной подготовке наших отношений, какая создалась Вашим письмом, я и мечтал, когда имел честь писать вам из Парижа. Тем больнее мне было, что Вы тогда (как мне казалось) не хотели понять этого моего желания быть проще, проще, проще.

Мне думается, было бы важно, нужно нам увидаться. Если бы Вы сочли возможным приехать в Москву, я считал бы очень важным для себя, для нас поговорить с Вами сериозно и искренне как о том, что не вполне укладывается в письмах, так и о прочем (литературном). В случае, если Вам трудно приехать, известите. Тогда я отвечу Вам подробно на Ваше письмо, сообщу фразу из «M<ercure> de Fr<ance>», и т. д.

Жду очень или Вас, или письма с указанием на Ваш адрес. Верьте, я принял Ваше письмо с той же глубиной искренности, с какой оно написано Вами. Спасибо!

Крепко жму Вашу руку.

Глубокоуважающий Вас Борис Бугаев

Блок – Белому

<22 августа 1907. Шахматово>

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич. За письмо – спасибо Вам. На этих днях хочу приехать в Москву, поговорить с Вами. О том, как Вы мучались за последние полтора года, – я знаю. Но всем трудно, всем тяжело. Спасибо за то, что Вы захотели принять мое письмо так же искренно и просто, как оно написано.

Искренно Вас уважающий

Ал. Блок

P. S. Приеду, м<ожет> б<ыть>, 24-ого вечером, зайду к Вам, если у Вас вечер занят, оставьте записку, я подожду до утра.

Белый – Блоку

<26 августа 1907. Москва>

Милый Саша.

Я считаю долгом – радостным и вместе спокойным – сказать Тебе, что я cчитаю наш с Тобой разговор настолько твердым и решительным, что мое отношение к Тебе, вероятно, определилось на все те годы, которые суждено мне прожить на земле. Во мне Ты уж больше не пошатнешься: образ Твой мне близок и ясен таким, каким Ты предстал мне в Москве. Многое из того, что приближало меня к Тебе в прошлом, оказалось моей фикцией, но зато другое, что я в Тебе ценил и что было у меня к Тебе во время нашей переписки (до знакомства), определилось и обозначилось: и еще кое-что, чего я не видел, или чего в Тебе не было еще выявлено, тут я понял: понял и полюбил. Я пишу нарочно о себе, потому что 1) мое отношение к Тебе теперь (ясное и в высшей степени дружественное) не зависит от того, как Ты ко мне относишься: все равно: близок я Тебе или далек, Ты мне близок: и я сам для себя молчаливо изваиваю на камнях скрижали завета моего отношения к Тебе: вера, уверенность и любовь-солидарность. 2) Я верю, что и Тебе будет теперь легче ко мне относиться в те минуты, когда захочешь ко мне повернуться лицом. У нас друг к другу теперь дружба освобождающая, а не порабощающая, как прежде.

Спасибо Тебе, спасибо! Спасибо за то, что Ты – такой, а не другой.

Я считаю долгом Тебя предупредить, что в ближайшем № «Весов» Ты найдешь заметку о соборном гаме, которую я писал в эпоху моего письма к Тебе (за которое Ты меня вызвал на дуэль). Она направлена против петерб<ургской> атмосферы: она гораздо сдержаннее («Синематографа»), но и там есть небольшие черты, которые как будто между прочим обращены против Тебя: но тогда я ничего н е з н а л, я видел вместо Тебя – ужас. На другой день после нашего свидания я хотел ее изменить, но «Весы» сказали, что номер на днях выходит, что поздно что-либо менять, решительно отвергли мои просьбы, ссылаясь на технику печатания. Если бы заметка моя была в стиле «Синематографа», я во что бы то ни стало остановил бы №, но поелику она сдержаннее, я подчиняюсь. Выругай меня печатно за нее. Вообще не стесняйся и ругай меня в печати: это не может изменить моего гранитно-дружественного и близкого отношения к Тебе отныне. В заметке моей есть следы морального пафоса против провокации: отныне в статьях против Петербурга я Тебя отделяю от всех прочих, для меня подозрительных, ибо теперь я знаю, кто Ты. Я хотел бы, чтобы следы прошлого не посягали против того, что соединило нас солидарностью в Москве: это – убегающая тень: вот она истает. Мне радостно, что я Тебя нашел: я уверен, что я Тебя не потеряю.