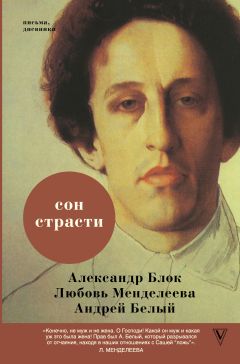

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)

«Люба – воздух моей души»

Белый – Кублицкой-Пиоттух

<8 августа 1906>

Дорогая, милая Александра Андреевна,

сейчас у нас был разговор с Любой. Люба сказала, что нам нельзя видеться. Я этого не могу. Я не могу не видать Любу. Люба сказала мне, что нам нельзя видеться, а я не могу не видать Любу. Все равно я увижусь с ней: в Петербурге, в других городах, за границей – все равно. Меня не будут принимать, а я буду, всю жизнь буду приходить туда, где Люба. Я пережил ужасы. Я реально пережил все, что переживают самоубийцы и убийцы. Я сначала хотел убить себя, потом Любу, потом Сашу. Демонизм во мне рос, все рос. Сейчас со мной что-то невероятное: я увидел неправду всего этого. Неправду самоубийства (я люблю Себя) и неправду убийства (я люблю Сашу, я безумно люблю Любу). Мне остается позор унижения. Милая А<лександра> Андреевна, унижайте меня, пусть меня унижает Саша, пусть меня унижает Люба – а я буду приходить туда, где Люба. Я подвергнусь «всем распятьям, всем цепям». Может быть, позор унижения вернет мне Христа, Любу, всех вас, которых я люблю. Прогоняйте меня, не принимайте меня – я Ваша собака, готовая подвергнуться хлысту. Я хочу позором и страданием вернуть себе душу: одного я НЕ МОГУ: быть вдали от Любы. Вместе с тем, клянусь, я готов быть братом Любы – она не верит: она убедится в этом.

Целую Вас.

Ваш несчастный Боря.

P. S. До 22-го я в Дедове, потом с неделю в Москве, а потом переезжаю в Петербург. Не осудите, НО БИЧУЙТЕ. Я готов на все: все перенесу.

Белый – Кублицкой-Пиоттух

<Дедово. 11 августа 1906>

Милая, дорогая Александра Андреевна! Клянусь, что клятва моя не внушена этим голубым, святым днем наступающей осени, а что я воспользовался им для того, чтобы в форму ее не вкралось ничто истерическое, а только одна святая правда. Клянусь, что Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что только через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы, клянусь, что моя истерика и мой мрак – это не видать Любы, клянусь, что сила моей святой любви не может быть зла и «о свете, о свете». Клянусь, что я ищу Бога. Клянусь, что в искании этом для меня один путь: это Люба. Клянусь, что тучи, нависавшие последние недели надо мной, безвозвратно истаяли, и что покорность моя безгранична и терпение мое нечеловеческое, кроме одного: отдаления от Любы. Клянусь Вам, что я буду там, где Люба, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно. Клянусь, что если бы я согласился быть вдали от Любы, я был бы ни я, ни Андрей Белый, – никто, и что душа моя вся ушла в то, чтобы близость наша осталась. Нельзя человеку дышать без воздуха, а Люба – воздух моей души; истерика же моя только от безвоздушного моего теперешнего положения. Клянусь Любе, что, если я останусь в Москве, я погиб и для этого мира, и для мира будущего. И это далеко не просто переезд, а паломничество. Я могу видеть Любу хоть изредка, хоть раз в неделю (час, два), и уже я опять могу жить, и идти моим путем. К нашей встрече с Любой в Петербурге готовлюсь, как к молитве (в Петербурге или где бы то ни было), как к Таинству.

Если Люба скажет: «да будет», я скажу: Христос со всеми нами!

Ваш любящий Вас Боря

P. S. Приблизительно в тех же выражениях пишу я и Саше и Любе, пишу об этом, чтоб Вы знали, что клятва моя обращена ко всем (на случай, если какое-нибудь из писем не дойдет).

Кублицкая-Пиоттух – Белому

<12 августа 1906. Шахматово>

Милый мой Боря, никогда я не переставала любить Вас и помню все драгоценные моменты, когда начала сознавать Вас. Глубоко чту Вас за все, что переживала от Вас. Потому и потерять Вас для меня горько, и я не верю, что потеряю, потому что верю в Бога. И чтобы Вы, Боря – Андрей Белый, могли вернуться ко мне и ко всем нам, любящим Вас так, как, быть может, никто Вас не любит, надо нам не видеться некоторое время, надо Вам не видеть Любу. На днях я, думая о Вас, в первый раз со времени любви моей к Вам, назвала Вас в уме Бугаевым и Борисом Николаевичем. Твердо знаю, что это не Вы. И пока будет Бор<ис> Ник<олаевич> Буг<аев>, нельзя его пускать в Петербург.

Моя любовь к Вам выдержала жесточайшее испытание. Вы два раза угрожали смертью Саше, и я не перестаю любить Вас.

Боря, такая любовь не часто встречается. Ведь я мать Саши. Умоляю Вас, ради нас всех четырех, тайно связанных, не нарушайте, не разрывайте связь, не приезжайте теперь.

Целую Вас.

Глубоко Вас любящая

Александра Андреевна

Белый – Кублицкой-Пиоттух

<23 августа 1906. Петербург>

Глубокоуважаемая и дорогая Александра Андреевна,

теперь я могу Вам ответить на письмо от чистого сердца. Мне хотелось бы, чтобы в Вашем сознании, как и в сознании Саши и Любы, отпечатлелось, насколько важно, ритуально, спасительно, сериозно мне переехать в Петербург. Ведь если я, до последнего времени такой искренне боязливый и робкий, так упорно настаиваю на своем переезде, то двигательные причины тому <в> высшей степени сериозны, неистеричны, немгновенны, нелитературны, и не четыре, пять, 25 месяцев могут изменить эти причины. И если четыре месяца тому назад Люба признала необходимость для меня (для спасения моей души от вечной гибели) жить в Петербурге, неужели могли Вы полагать, что эти причины могли измениться? Мне прискорбно, что я могу нарушить своим переездом Ваше доброе (и столь ценное мне) и ласковое расположение ко мне; но ведь если я не перееду, меня не будет на этом свете: это же факт, факт, и я постоянно ужасаюсь, что никто не видит, насколько мой переезд стоит в связи с моей верой «в свет», без которой я отказываюсь существовать. Летом меня мучила истерика: но как она создалась? Исключительно из боязни, что Люба забудет, насколько важен мне переезд. Страх потерять внутреннее разрешение жить в Петербурге удесятерял истерику, а удесятеренная истерика создавала, по-моему, в Любе убеждение, что мне нельзя жить в Петербурге. Я чувствовал роковую путаницу во всем и ужасался, что на расстоянии не разобьешь марева. (Совсем как с освоб<одительным> движением: говорят: нельзя отменить репрессий, пока есть революция, а революция-то вся от репрессий: создается заколдованный круг, из которого нет выхода.) Это марево расстояние только усилит, а переезд мой может разбить. Этого никто не понимает, и вот почему, не будучи в состоянии спокойно, обстоятельно изложить объективную правду моего переезда (для этого нужно много часов готовиться почти молитвенно, чтобы устно уметь передать правду), я мог только прибегнуть к форме клятвы, чтоб показать степень сериозности моего решения: ведь я клятвы на ветер не даю и не «психология» их порождает. Ведь Вы любите меня, а в письме предлагаете мне мучительную и верную смерть. Я Вас глубоко люблю, ценю и уважаю, но жизнь человека есть ценность, с которой нужно бережно обращаться, пока «свет» указывает человеку путь.

Итак, я должен глубоко, глубоко извиниться перед Вами, что нет у меня средств и возможности исполнить Вашу жаркую просьбу, и я должен переехать в Петербург, чтоб спасти свою жизнь. Ведь мой переезд никого не губит, а меня он спасет. Это так, это н e литература. И пока Вы будете думать, что я могу от настроения измениться, Вы меня не знаете. Мне очень ценно, милая Александра Андреевна, что Вы обращены не к Б.Н. Бугаеву, а к «Боре» и «Андрею Белому». «Боря», «Андрей Белый», конечно, ближе ко мне (каким я себя в себе вижу), чем Б.Н. Бугаев, но ни «Боря» (что-то порхающее и переменчивое), ни Андрей Белый (декадентский писатель) далеко еще не Я. Б. Н. Бугаев, Боря, Андрей Белый — все это еще «психология» во мне. Я – настоящий только там, где гносеологические нормы мне очерчивают путь, долг, свет и ценность. И во имя всего этого я должен переехать. Простите же, простите, дорогая, любимая, многоуважаемая Александра Андреевна, – простите и поймите меня в моем, потому что, когда Вы меня рассматриваете «в своем», это еще не я.

Остаюсь глубоко любящий, уважающий и преданный Вам

Боря

Белый – Кублицкой-Пиоттух

<Не ранее 8 сентября 1906. Петербург>

Милая, милая Александра Андреевна, истерика миновала для меня. Теперь я верю опять в свои силы, в свою готовность ставить цели будущему, в свою способность осуществлять в будущем свет и жизнь. Истерика угасает перед зарей моей усмиренности. Мне тихо и хорошо.

Любящий Вас Боря

P. S. Теперь после разговора с Любой и после готовности всегда говорить с Сашей (Саша иногда уклоняется от разговора со мной) я готов говорить с Вами. Не знаю, готовы ли Вы. Предупреждаю, что я соглашаюсь с Вами говорить только при условии Вашей до последних глубин открытости. При ином отношении я сознательно запахиваюсь и не даю отчет в мотивировке своих поступков. Я верю в свет и хочу общей правды и готов всею жизнью для истины пожертвовать.

Кублицкая-Пиоттух – Белому

<19 сентября 1907. Ревель>

Милый Боря, сижу в Ревеле, думаю о Вас с самой горячей нежностью; хочется по этому поводу что-нибудь сделать, как говорил в детстве Сережа. И вот пишу Вам «для ласки». Милый, хороший Боря, не забывайте и Вы меня. Все, что Вы пишете, или почти все, так близко мне, так глубоко, по-всегдашнему переживается мною. Так я счастлива, что Вы с Сашей сговорились. Теперь оба вы поняли, наконец, настоящую ценность друг друга. Саша написал мне сюда на днях: все люди стали серьезнее. И мне самому все серьезнее и грустнее. Боже мой! Это ли не радость для меня, слышать от него такие слова.

Напишите о себе, милый Боря.

Очень Вас любящая

Александра Андреевна

Белый – Кублицкой-Пиоттух

<2 апреля 1912. Брюссель>

Милая, милая Александра Андреевна!

Христос Воскресе! Вот уже скоро месяц, как собираюсь Вам писать, но все оттяжки. В Петербурге не было времени Вас видеть: все время съел Вячеслав <Иванов>. Это ничего, что он поедает время, руководит, учит, терзает, нежничает, гневается. За два раза моей жизни в Петербурге с ним, я все-таки очень, очень и как-то реально его полюбил; даже перестал сердиться на смесь детскости с нетопыриностью.

В Москве навалились сразу дела личные и дела мусагетские. Как-никак, «Мусагет» – это дитя о семи нянек без глазу – отнимает непродуктивно так много, много времени. А теперь еще и журнал.

Поэтому три недели в Москве тоже промелькнули незаметно, и мы с женой едва-едва успели уложиться, чтобы вовремя бежать из Москвы. Эти бегства из Москвы стали для меня периодическими. Оттого ли, что старею, оттого ли, что душа развивается, только я реально ощущаю астрал больших городов со всеми ему присущими мерзостями. Моя мечта – переселиться в деревню. И я бы убежал вовсе из города, но жена не велит: говорит, что позорно покидать свой пост.

Жена… – как много произошло для меня за то время, когда мы не видались; вот я и женился; и мне кажется, что целая бездна отделяет меня от того времени, как я не был женат. Ужасно хотелось бы, чтобы Вы, милая, милая, увидели мою жену и полюбили ее: я так счастлив и так спокоен, хотя извне жизнь трудней, чем когда-либо.

В прошлом году мы сделали большое путешествие; прожили месяц в Сицилии, 2 1/2 месяца в Тунисии, в великолепной арабской деревне, в великолепном арабском домике с изразцовыми полами, комнатушками, точно птичьими клетками, и с плоской крышей, откуда был вид на Карфаген, горы и бирюзовое озеро, розовое от его покрывающих фламинго; были в Керуане, священном городе Тунисии, стоящем на краю Сахары, откуда идут караваны до Тимбукту. Потом через Мальту переправились в Египет и прожили там с месяц, далее 2 недели прожили в Иерусалиме в дни Св. Пасхи. Иерусалим произвел на нас с женой великолепное впечатление: он – жив, жив, жив; и он – о будущем, которое будет…

После мы поплыли сирийским берегом, чтобы видеть Сирию и часть Малой Азии: мимо Кайфы, Бейрута, Александретты, Мерсины, Родоса. 2 дня плыли Архипелагом: чудесней места нет на земле! Вспоминался Вл. Соловьев: «Что-то здесь осиротело. Кто-то пел и замолчал» (никаких морских чертей не было). Потом плыли мимо Митилен, Смирны, Дарданелл. Останавливались в Константинополе. И потом через Одессу вернулись в Волынскую губернию, где у матери моей жены проводили лето.

Милая Александра Андреевна! Вы удивляетесь, что я пишу Вам так много о нашем путешествии: но оно невольно осталось в душе, как пятимесячная бесперерывная песнь. Никогда я не думал, что простое передвижение по земле, смена земель, культур и наречий, так глубоко освежает и так вдохновляет человека. Или это оттого, что у меня был такой незаменимый спутник (моя жена занимается гравюрой); и путешествовать с художником легко, радостно и глубоко назидательно. <…>

Отчего Саша не путешествует? Я не понимаю теперь путешествий по Европе. Следует хоть раз на несколько месяцев стать не на европейскую землю, чтобы многое реально узнать и понять.

Так прежде для нас были какие-то декоративные арабы, о которых уже все перестали думать, существуют ли они. Между тем они – есть; и они – великолепие далеко не декоративное. Мы с ними прожили 2 1/2 месяца, узнали и полюбили реально, всею душой – полюбил я арабов до того, что еще теперь, год спустя, я вспоминаю милые покинутые места и говорю строчками дурацкого Гумилева (которого все же люблю за то, что он любит Восток):

Я тело в кресло уроню,

Я свет руками заслоню

И буду плакать о Леванте.

Вот!..

Написал и улыбаюсь: до чего письмо вышло глупым. Дело в том, что я разучился писать. И если я с моей теперешней ленью написал Вам такое большое письмо, то это потому, что хочу, чтобы наша давнишняя переписка (помните?) возобновилась. Это письмо – приглашение к переписке. Итак, дорогая Александра Андреевна, крепко жду от Вас письма и в скорейший срок. <…>

Остаюсь искренне уважающий Вас и сердечно преданный

Борис Бугаев

P. S. Передайте Саше мой привет: ему пишу большое письмо.

Вместо послесловия

И.С. Зильберштейн

У вдовы поэта

Мое первое знакомство с некоторыми подлинниками архива, хранившегося у вдовы поэта Любови Дмитриевны Блок-Менделеевой, восходит к 1936 году. <…>

До сих пор живет во мне то чувство благоговения, с каким я впервые подходил к дому на б. Офицерской улице и переступил порог квартиры, где лишь пятнадцать лет до того жил и творил великий поэт, где он скончался. Увидев же Любовь Дмитриевну, я, откровенно говоря, был удивлен, так как совсем другой представлял себе женщину, которой молодой Блок посвятил свои лучшие стихи и чье имя обессмертил. Высокая и грузная, со строгим лицом, Любовь Дмитриевна выглядела много старше своих лет, – а ведь ей тогда было всего 53 года.

В нашей первой беседе, как и в дальнейших, принимала участие В.П. Веригина, приятельница Л.Д. Блок, – с молодых лет они дружили. Передавая Любови Дмитриевне в подарок наш пушкинский том, я подтвердил ей, что мы собираемся выпустить «символистский» том «Литературного наследства», уделив в нем значительное место публикациям и сообщениям о Блоке. Ознакомившись с оглавлением пушкинского тома, Любовь Дмитриевна стала перелистывать книгу, а увидев цветное воспроизведение великолепного портрета Н.Н. Пушкиной, исполненного акварелистом В. Гау спустя восемь лет после гибели поэта, не отрываясь смотрела на эту превосходную репродукцию. Перелистав еще несколько страниц, Любовь Дмитриевна вновь вернулась к той репродукции, – видимо, ей запал в душу пленительный портрет Н.Н. Пушкиной.

Что же касается цели нашей встречи, то мы договорились, что Любовь Дмитриевна представит для публикации в подготовляемом томе юношеский дневник Блока, а также те из писем Белого, которые мы решили напечатать вместе с ответными письмами Блока (копиями последних мы уже располагали). Договорились и о том, что комментирование материалов будет поручено В.Н. Орлову. Тогда же Любовь Дмитриевна показала подлинник юношеского дневника Блока, все адресованные ему письма Белого – их сохранилось около двухсот, причем многие были весьма пространными, а также рисунки Блока – робкие и неумелые, они вместе с тем производили трогательное впечатление.

Вторая наша встреча ознаменовалась новыми результатами. В то время в Москве уже существовал основанный В.Д. Бонч-Бруевичем Государственный литературный музей. В качестве его директора Владимир Дмитриевич сумел за немногие годы собрать ценнейшие архивные фонды. Несмотря на пожилой возраст, делал он это с удивительным самозабвением, которое передавалось всем, помогавшим ему приумножать рукописные богатства нового музея. Принимать в этом участие довелось и мне, к тому же я вел там работу по некоторым задуманным нами изданиям музея. Вот почему во время второй встречи я попросил Любовь Дмитриевну передать музею подлинники всех писем Белого Блоку, с тем чтобы в дальнейшем их переписку можно было бы опубликовать отдельным томом в «Летописях», выпускаемых Литературным музеем. Любовь Дмитриевна согласилась с этим предложением.

Нужно ли говорить, как я был рад тому, что увенчались мои хлопоты не только для «символистского» тома «Литературного наследства», но и для музея, как был счастлив В.Д. Бонч-Бруевич, когда я привез ему подлинники писем Белого к Блоку.

На протяжении 1936 и 1937 гг. я продолжал бывать у Любови Дмитриевны. Она часто жаловалась на плохое состояние здоровья, тем не менее много писала о балетном искусстве, мечтала выпустить книгу о замечательной ленинградской балерине Галине Кирилловой и почти не пропускала спектаклей с ее участием.

Вспоминается лето 1938 года, когда я привез в подарок Любови Дмитриевне один из первых экземпляров нашего «символистского» тома (№ 27–28; хотя он датирован 1937 годом, но вышел в следующем году). Том произвел на нее самое благоприятное впечатление еще, видимо, потому, что некоторые опубликованные в нем материалы были прямыми свидетельствами о ее молодости, овеянной чудесной поэзией, но и отягощенной нелегкими личными переживаниями. О ней много говорилось в юношеском дневнике Блока, где сохранились черновики неотправленных четырех его писем к Любови Дмитриевне, а также посвященные ей стихи; она незримо присутствовала в опубликованной в томе части переписки Блока и Белого, которая свидетельствовала, что отношения друзей едва не завершились дуэлью из-за Любови Дмитриевны…

Во второй половине 1938 года я начал переговоры с Любовью Дмитриевной о передаче в Литературный музей всех сохранившихся в архиве Блока писем, ему адресованных, имеющих литературное и общественное значение. Вскоре переговоры завершились положительно, и весной следующего года весь фонд, куда входило около двух тысяч документов, был приобретен для музея и привезен туда вместе с описью, составленной владелицей архива.

С 10 по 18 сентября 1939 года я находился по редакционным делам в Ленинграде. Узнав, что Любовь Дмитриевна нездорова, решил ее не беспокоить, но не удержался и дня через три по приезде позвонил по телефону. Она попросила зайти к ней, и обязательно в тот же день, вечером. К моменту моего прихода там на столе лежали аккуратно разложенные связки писем: это была переписка Блока с Любовью Дмитриевной. В тот вечер она и ознакомила меня впервые с подлинниками этой переписки, которая охватывала период времени почти в двадцать лет и содержала свыше трехсот неизданных писем Блока и около трехсот пятидесяти писем Любови Дмитриевны к нему.

Даже после беглого просмотра этого фонда в течение трех-четырех вечеров стало ясно то огромное значение, которое имеет переписка Блока с женой для его творческой биографии, для истории русской литературы и театра того периода. Письма юного поэта поражали великой влюбленностью в жизнь и поэзию. А какая в них радость бытия, сколько ликующего счастья… Они воспринимались как стихотворения в прозе, составлявшие нерасторжимое целое с теми поэтическими шедеврами, которые юный Блок посвящал возлюбленной, включая многие из них в свои письма. Когда я в первый раз прочитал некоторые его ранние письма в те незабываемые вечера на Офицерской, в моем сознании они слились в единую и чудесную лирическую исповедь одного из самых пленительных русских поэтов. Кроме того, эти письма воспринимались как замечательный авторский комментарий к ранним циклам стихотворений Блока. Весьма значительный интерес представляли и его позднейшие письма к Любови Дмитриевне.

Завершив просмотр переписки Блока с женой, а также различных изобразительных материалов, я стал убеждать Любовь Дмитриевну передать все это Литературному музею. Она, видимо, и сама, до нашей беседы, пришла к такому же решению и потому на мое предложение сразу ответила согласием. Но тут же поставила основное предварительное условие для переговоров на эту тему: сохранить за ней пожизненно право публикации переписки. <…>

В Москву я вернулся 19 сентября, а через девять дней, 28-го числа, получил телеграмму В.П. Веригиной о скоропостижной смерти Любови Дмитриевны. В тот же день я выехал в Ленинград, и, когда пришел на Офицерскую, Веригина мне рассказала, что 27 сентября она решила навестить Любовь Дмитриевну, которая плохо себя чувствовала. Несколько раз стучала в дверь, но ответа не было. Снова стучала, и тогда открылась дверь, за которой стояла бледная Любовь Дмитриевна. А через минуту она упала на пол без признаков жизни.

По приезде в Ленинград я связался с единственной сестрой покойной – М.Д. Кузьминой – и рекомендовал передать переписку Блока с Любовью Дмитриевной, а также другие материалы на хранение А.И. Менделеевой.

1 октября я вернулся в Москву, рассказал вскоре возвратившемуся В.Д. Бонч-Бруевичу о всем происшедшем. Но отправиться в Ленинград я смог лишь 14 ноября, причем поехал с твердым намерением привезти оставшиеся материалы блоковского архива. Переговоры длились около двух недель, так как первоначальное решение А.И. Менделеевой и М.Д. Кузьминой свелось к тому, что они воздержатся от передачи всего этого фонда в Литературный музей ввиду сложности отношений Блока с Любовью Дмитриевной и преждевременности оглашения документов. Но после многократных подробных обсуждений возникшей проблемы Менделеевы изменили свою точку зрения, причем решающую роль в этом сыграл тот факт, что Любовь Дмитриевна сама выразила согласие на передачу в Литературный музей своей переписки с Блоком и других материалов, связанных с этой перепиской. Удалось также уладить вопрос о материальной компенсации. Затем была составлена опись, и в конце ноября весь этот драгоценный фонд я привез в Москву и передал В.Д. Бонч-Бруевичу.

Сохранился мой «Отчет о приобретении переписки А.А. Блока с женой и других материалов из архива Блока для Государственного литературного музея» на имя директора музея, датированный 30 ноября 1939 года. В отчете перечислено то, что было тогда мною привезено:

305 писем А.А. Блока к Л.Д. Менделеевой-Блок за период времени с 1901 по 1918 год и 343 письма Л.Д. Менделеевой-Блок к А.А. Блоку за тот же период;

конверт с интимными записками Блока к жене и его рисунками. На конверте надпись: «Не открывать. Сжечь после моей смерти. Это только лично мое. 30.XI 1931 г. Л. Блок». В конверте 168 автографов и рисунков Блока;

рукопись воспоминаний Л.Д. Блок-Менделеевой «И быль, и небылицы о Блоке и о себе» на 239 страницах (здесь также стихотворения Л<юбови> Дм<итриевны>, ее дневниковые записи о последних месяцах жизни Блока);

реликвии, относящиеся к начальному периоду взаимоотношений Блока с Л.Д. Менделеевой: первая записка Л. Дм. к Блоку, программа литературно-музыкального вечера 7 ноября 1902 г., на котором произошло решительное объяснение; прядь волос Л. Дм.; часть ее платка;

рисунок Г. Маркова, изображающий А.А. Блока и сделанный в 1911 году; под рисунком автограф Блока;

пакет с фотографиями отца поэта – А.Л. Блока, относящимися к различным периодам его жизни, 8 №№; пакет с фотографиями матери Блока – А.А. Бекетовой, на которых она изображена в девичестве, с первым мужем – А.Л. Блоком, со вторым мужем – Ф.Ф. Кублицким-Пиоттух, а также в старости. На некоторых фотографиях сохранились ее дарственные надписи первому мужу. 26 №№; пакет с фотографиями Блока периодов его детства, юности и студенческих лет. 40 №№; пакет с фотографиями А.А. Блока в последний период его жизни. 10 №№;

пакет с фотографиями Л.Д. Менделеевой-Блок периода ее молодости. 14 №№.

На многих фотографиях пояснительные надписи Блока.

В 1941 году решением Советского правительства был основан Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, куда поступили, в частности, все рукописные материалы Литературного музея.