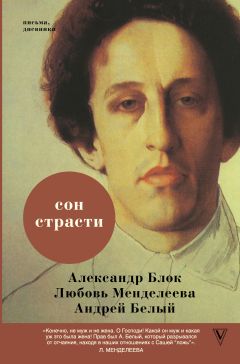

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)

Накануне Троицы под вечер я зашел в нашу церковь, которую всю убирали березками, а пол усыпали травой.

Ты спрашиваешь все, нравятся ли мне твои письма. Да, почти целиком нравятся, иногда особенно. Мне интересно все, что ты думаешь, когда ты можешь это выразить в сколько-нибудь ясной форме. А в письмах – выражаешь.

Господь с тобой.

С а ш а

Я поставил около постели два твоих портрета: один – маленький и хитрый (лет – 17-ти), а другой – невестой. Н.Н. Скворцова прислала мне свой большой портрет. Вот девушка, с которой я был бы связан очень «единственно», если бы не отдал всего тебе. Это я также совершенно определенно понял только вчера.

Конечно, я знал это и прежде, но для всяких отношений, как для произведения искусства, нужен всегда «последний удар кисти».

Я чувствую себя все время на отлете.

Как ты думаешь, когда мне ехать и встретиться ли нам именно в Quimper[10]10

Кэмпер – город во Франции, где Блок намеревался встретиться с Любовью Дмитриевной.

[Закрыть] или в другом месте. После твоих писем мне захотелось также и в Берлин.

1912 г. 12 ноября <Петербург>

Сейчас пришло твое письмо. Сегодня ночью я видел тебя во сне. Я думаю о тебе все время. Не нужно и невозможно писать тебе длинно, что я думаю. В кратких словах: я убеждаюсь с каждым днем и моей душой и моим мозгом, которые к старости крепнут и работают все гармоничнее, увереннее и действеннее, что ты погружена в непробудный сон, в котором неуклонно совершаются свои события: на Кавказе ты ставила на карту только тело, теперь же (я уверен, почти нет сомнения) ты ставишь на карту и тело, и душу, т. е. гармонию. Каждый день я жду момента, когда эта гармония, когда-то созданная великими и высокими усилиями, но не укрепленная и подтачиваемая и нами самими и чужими, врагами, – в течение десяти лет, – разрушится. То, что ты совершаешь, есть заключительный момент сна, который ведет к катастрофе, или – к разрушению первоначальной и единственной гармонии, смысла жизни, найденного когда-то, но еще не оправданного, не заключенного в форму.

Переводя на свой язык, ты можешь назвать эту катастрофу – новым пробуждением, установлением новой гармонии (для себя и для третьего лица). Я в эту новую гармонию не верю, я ее проклинаю заранее не только лично, но и объективно. Она – низшего порядка, чем та, которая была достигнута когда-то, и в том, что это так, я клянусь всем, что мне было дорого и есть дорого.

Если ты сомневаешься в этом, то я – не сомневаюсь. Если ты веришь в установление новой гармонии для себя, то я готов к устранению себя с твоего пути, готов гораздо определеннее, чем 7 ноября 1902 года. Поверь мне, что это не угроза и не злоба, а ясный религиозный вывод, решительный отказ от всякого компромисса.

Твое письмо лишь немногим отчетливее, чем прежние письма. Надо быть отчетливей, потому что каждый новый день теперь – есть действие, близящееся к тому или другому окончанию.

Прошу тебя оставить домашний язык в обращении ко мне. Просыпайся, иначе – за тебя проснется другое. Благослови тебя Бог, помоги он тебе быть не женщиной-разрушительницей, а – создательницей.

Александр Б л о к

25 февраля <1913. Петербург>

Милая, сегодня пришло твое письмо. Пиши, милая, почаще. Теперь здесь тоже весна, часто солнце и тает, мне бывает хорошо. Думаю о поэме. Мы все сообща все время делаем дела в «Сирине», многое налаживается. Я хожу иногда за город. Получаю много писем.

О тебе думаю сквозь все с последней нежностью, все меньше хочу для тебя театра (вижу, думаю каждый день, как это теперь трудно и еще долго будет трудно – театральное дело), все больше хочу, чтобы ты была со мной. По-прежнему мы оба не знаем, что ты будешь делать, но все больше я знаю, что я – с тобой. Тебе, я знаю, теперь не во всем хорошо, так же, как и здесь, – не во всем. Но везде бывает в чем-нибудь нехорошо, что же делать; «жизнь проходит, как пехота», но в шаг ее врывается мазурка – лейтмотив поэмы); и все этапы жизни нам с тобой суждено пройти вместе, чувствовать все вместе. Мне много говорят и пишут обо мне, так что эти дни я стал сам себе нравиться. Это можно себе позволить ненадолго. Господь с тобой, моя милая.

А.

29 апреля 1913. <Петербург>

Милая, ты ничего мне не пишешь. Я ничего не знаю о тебе, думаешь ли ты возвратиться, как и чем ты живешь.

Третьего дня у меня был Станиславский. Он сидел у меня девять часов подряд, и мы без перерыва говорили. Он прекрасен, как всегда, конечно. Но вышло так, оттого ли, что он очень состарился, оттого ли, что он полон другим (Мольером), оттого ли, что в нем нет моего и мое ему не нужно, – только он ничего не понял в моей пьесе, совсем не воспринял ее, ничего не почувствовал. Он даже извинялся, боялся мне «повредить» и т. д., говорил, что он не понял и четверти, что надо считать, что я ему рассказал только схему (я ему рассказывал уже после чтения все сначала, разжевывая, как ребенку, кое-что он понимал – холодно – фантазировал, представлял – по-актерски, доходил даже до пошлости иногда). Он много рассказал мне о своей студии, работу которой я пойду сегодня смотреть с мамой.

С<таниславский> не «повредил» мне, моя пьеса мне нравится, кроме того, я еще раз из разговора с С<таниславским> убедился, что она – правдива. А все-таки – горько. Опять писать, держа все «под спудом», кругом – травля от старых и от молодых, тесный, тесный круг близких, непонимание тех, кто мог бы понять, полная неизвестность относительно жизни, и ты – далеко. <…>

Если б можно было узнать, когда кончится твое безвестное отсутствие. Господь с тобой.

А.

16 сентября 1914. <Петроград>

Милая, завтра твои именины, поздравляю тебя и хочу тебя окрестить. Я не писал раньше поздравления, писал вообще только одно письмо (10 сент<ября>), потому что мало надеюсь, что ты получишь. От тебя я получил семь известий (писем и телеграмм), последнее – вчера (когда вы свернули на узкоколейную дорогу). Пиши, пиши, я о тебе думаю постоянно и постоянно с тобой. Я много занимаюсь в Академии наук, и это меня спасает. Стихи тоже пишу. Не знаю, где ты. Писать Терещенке пока погожу, потому что он, говорил Ремизов, должен был тоже выехать из Киева к своим отрядам. Господь с тобой, милая моя. У тебя в комнатах очень хорошо – бело и тихо, я туда каждый день хожу.

А.

9 ноября 1914. <Петроград>

Милая, теперь твои письма стали приходить почаще. Я получил твое письмо о Франце, мама – тоже. Очень неприятно, что посылки так задерживаются и игрушек у тебя до сих пор нет. С тех пор посланы еще два пакетика, последний – с каким-то чиновником, тоже – по рекомендации m-me Раевской. Я живу так, что невозможно описать в письме. Во всяком случае, очень «пышно» и очень неспокойно. Среди тучи журналов есть один недурной – «Отечество», – издаваемый Щеголевым и Гржебиным. На днях я послал туда много отрывков из твоих писем, так что ты скоро будешь пропечатана, с маленькими хозяйскими исправлениями. Называться это будет «Из писем сестры милосердия». Первый № этого журнала я тебе послал. Встретил я И.В. Жилкина, который рассказывает много хорошего про войну. Я думаю все чаще о том, чтобы поехать в Галицию, но когда и в качестве кого – не знаю. Работа моя подвигается, и стихи печатаются во множестве, так что я даже деньги получаю. Господь с тобой, милая. <…>

<8 мая 1917. Петроград>

В кратких словах: я один из 3-х редакторов Чрезв<ычайной> следственной) комиссии, хожу в Зимний дворец, читаю письма Николая Романова, работаю дома. И должен работать, соблюдая тайну. Надеюсь присутствовать на допросах. Жалованье – 600 рублей. Если будет время, я бы приехал к тебе, моя маленькая Бу. Но я бы очень хотел, чтобы ты жила здесь, все-таки. Если деньги тебя беспокоят, то, как видишь, не стоит о них думать; а ты бы тут лучше могла как-нибудь пристроиться или приготовиться к зиме. Господь с тобой.

А. <…>

<14 мая 1917. Петроград>

Вчера я получил твое, милая, письмо. Все это прекрасно, что ты пишешь о своей жизни там, и то, что ты не проснулась, и то, что ты утром ходишь к Псковскому детинцу, и что обо мне думаешь (я заслужил это, – представь себе, я в этом уверен, – несмотря на всю свою жизнь, более мрачную и более дикую, чем твоя). То, что ты пишешь, подтверждает мои вечные мысли о тебе. Но я тоже скажу, – что же мне притворяться? Мне страшно недостает тебя, все чаще, несмотря на то, что моя жизнь наполнена до краев (я все еще пишу тебе об этом, кажется 5-й или 6-й раз).

Иногда, так тебя не хватает, трудно сказать, например, сейчас; у меня есть тихий час, посидеть бы с тобой. Завтра опять будет очень ответственный день, я буду и во дворце, и в крепости. Я вижу и слышу теперь то, чего почти никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет. Я надеюсь пока удержаться здесь, хотя меня опять треплют (скучно описывать возникшую обо мне переписку). У меня очень напряжены мозг и нервы, дело мое страшно интересно, но оно, действительно, трудное и берет много времени и все силы. Жить так внешним образом (в смысле прислуги и пр.) я тоже мог бы здесь без тебя (не скрываю), хотя кое в чем иногда хотел бы помощи (не в пустяках, право, просто иногда времени не хватает на пустяки). Но время такое, положение такое, что не знаешь, что завтра будет; все насыщено электричеством, и сам насыщен, и надо иногда, чтоб был рядом такой, которому веришь и которого любишь. Все это я о себе (по обыкновению, но мне суждено постоянно исходить из себя, это – натура и входит в мой план), но я все жду, чтобы совпало; и жду этого я, никогда не ошибавшийся.

Господь с тобой. А. <…>

<23 мая 1917. Петроград>

Милая, я решил послать к тебе Маню, хотя вещи не присланы. Если сама не соберешься приехать и она очень нужна тебе, оставь ее у себя; но лучше, пусть она вернется: во-первых, я не справлюсь с вещами, которые придут же рано или поздно; во-вторых и главное, я хочу получить от тебя письмо, не вскрытое военной цензурой, как все, приходящие по почте. <…> Я устал от многих навсегда неизгладимых впечатлений; особенно в камерах Трубецкого бастиона – у Вырубовой, у Протопопова, у Воейкова, у директоров департамента полиции, и многих других. Я слушал Горемыкина, над которым сейчас работаю, что особенно ответственно. Раза три в неделю я бываю во дворце и в крепости, а остальные дни работаю дома, так что выехать никуда не могу. Не навестишь ли ты своего хозяина, если не думаешь совсем переехать к нему? Я бы и на твоем месте хотел быть ближе к центру, когда в стране так тревожно. Сейчас – никакие неожиданности не исключены (в том числе и театральные). А говоря не официальным языком, – вместе, вместе надо быть, скучаю без тебя; комната твоя – чужая, загроможденная, и в ней – не твой беспорядок. Обнимаю тебя, целую тебя, маленькая Бу. <…>

Мама завтра переезжает в Шахматово. Напиши ей, если не очень лень, несколько слов.

<28 мая 1917. Петроград>

Моя маленькая Бу <…>. Я не склонен особенно оспаривать то, что ты пишешь. Могу сказать только одно: если это действительно правда (а в этом много правды, но есть и другие), это только усугубляет трагедию России. Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась все-таки иначе; твоя точка зрения – несколько обывательская, надо подняться выше. Мне на днях или через некоторый промежуток времени надо идти в войска (если ты читала приказ Керенского). Я еще никаких решений не принял и не вижу ясно, а много работаю. Вчера обошел я 18 камер. Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а, когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед.

А.

21 июня 1917. <Петроград>

Милая, сейчас пришло твое письмо от 15-го, вскрытое. Работаю я много, бывают дни интересные, бывают просто трудные, пустых почти не бывает. Вообще, за это время моей жизни будет что вспомнить, хотя очень устаю временами и чувствую, как меняюсь, старею, что ли, и государство затягивает меня в машину.

У меня лежат для тебя два журнала и еще книжечка в подарок.

Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша Демократия в эту минуту, действительно, «опоясана бурей» <Т. Карлейль> и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов С<олдатских> и Р<абочих> Д<епутатов> и вообще вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым – бесследно прошедшим. Все это – только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впечатления, увы, часто противоположные моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда – просто ненавидеть «интеллигенцию». Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут – скоро, жестоко и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми.

Господь с тобой, милая.

А.

20 июля 1917. <Петроград>

Милая, я тебя очень жду. Когда Маня приехала с сундуками, меня это взбудоражило. Конечно, очень много надо решить, и о тете, и о разном. Писать об этом не стоит, лучше не торопясь поговорим. Когда так долго не видишься с тобой, часто нужно многое сказать, обо многом советоваться, потом это заслоняется другим, входишь в другую колею. Что со мной будет (в смысле войны), я еще совершенно не знаю; пока – дела много, из-за этого многое забываешь. Так много с тобой не сказано, что даже когда пишу, одолевает торопливость. Как хорошо, что тебе надоело быть «провинциальной актрисой», у меня к этому много бывает разных чувств. Ну, до свиданья, выезжай, как только можешь скорей.

Александр Блок

Стихи о Прекрасной Даме

Посвящения Л.Д.Б.

* * *

Она молода и прекрасна была

И чистой мадонной осталась,

Как зеркало речки спокойной, светла.

Как сердце мое разрывалось!..

Она беззаботна, как синяя даль,

Как лебедь уснувший, казалась;

Кто знает, быть может, была и печаль…

Как сердце мое разрывалось!..

Когда же мне пела она про любовь,

То песня в душе отзывалась,

Но страсти не ведала пылкая кровь…

Как сердце мое разрывалось!..

27 июля 1898

* * *

Ей было пятнадцать лет. Но по стуку

Сердца – невестой быть мне могла.

Когда я, смеясь, предложил ей руку,

Она засмеялась и ушла.

Это было давно. С тех пор проходили

Никому не известные годы и сроки.

Мы редко встречались и мало говорили,

Но молчанья были глубоки.

И зимней ночью, верен сновиденью,

Я вышел из людных и ярких зал,

Где душные маски улыбались пенью,

Где я ее глазами жадно провожал.

И она вышла за мной, покорная,

Сама не ведая, что будет через миг.

И видела лишь ночь городская, черная,

Как прошли и скрылись: невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный —

Мы встретились в храме – в глубокой тишине.

Мы поняли, что годы молчанья были ясны,

И то, что свершилось, – свершилось в вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий

Полна моя душная, песенная грудь.

Из этих песен создал я зданье,

А другие песни – спою когда-нибудь.

16 июня 1903

Bad Nauheim

Ангел-Хранитель

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле,

Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что ты светлой невестой была,

За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала нас тайна и ночь,

Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.

За то, что нам долгая жизнь суждена,

О, даже за то, что мы – муж и жена!

За цепи мои и заклятья твои.

За то, что над нами проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю.

За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.

За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,

Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,

Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,

Собачью покорность купить у меня…

За то, что я слаб и смириться готов,

Что предки мои – поколенье рабов,

И нежности ядом убита душа,

И эта рука не поднимет ножа…

Не люблю я тебя и за слабость мою,

За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —

Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —

С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:

Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!

Огонь или тьма – впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?

Вдвоем – неразрывно – навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

17 августа 1906

* * *

Ты отошла, и я в пустыне

К песку горячему приник.

Но слова гордого отныне

Не может вымолвить язык.

О том, что было, не жалея,

Твою я понял высоту:

Да. Ты – родная Галилея

Мне – не воскресшему Христу.

И пусть другой тебя ласкает,

Пусть множит дикую молву:

Сын Человеческий не знает,

Где приклонить ему главу.

30 мая 1907

* * *

Когда замрут отчаянье и злоба,

Нисходит сон. И крепко спим мы оба

На разных полюсах Земли.

Ты обо мне, быть может, грезишь

В эти часы. Идут часы походкою столетий,

И сны встают в земной дали.

И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,

Каким он был до ночи злой и страстной,

Каким являлся мне. Смотри:

Всё та же ты, какой цвела когда-то,

Там, над горой туманной и зубчатой,

В лучах немеркнущей зари.

1 августа 1908 (8 февраля 1914)

* * *

О доблестях, о подвигах, о славе

Я забывал на горестной земле,

Когда твое лицо в простой оправе

Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.

Я бросил в ночь заветное кольцо.

Ты отдала свою судьбу другому,

И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем…

Вино и страсть терзали жизнь мою…

И вспомнил я тебя пред аналоем,

И звал тебя, как молодость свою…

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слезы лил, но ты не снизошла.

Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне

Ты, милая, Ты, нежная, нашла…

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь ушла…

Уж не мечтать о нежности, о славе,

Всё миновалось, молодость прошла!

Твое лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола.

10 декабря 1908

* * *

Благословляю всё, что было,

Я лучшей доли не искал.

О, сердце, сколько ты любило!

О, разум, сколько ты пылал!

Пускай и счастие и муки

Свой горький положили след,

Но в страстной буре, в долгой скуке —

Я не утратил прежний свет.

И ты, кого терзал я новым,

Прости меня. Нам быть – вдвоем.

Всё то, чего не скажешь словом,

Узнал я в облике твоем.

Глядят внимательные очи,

И сердце бьет, волнуясь, в грудь,

В холодном мраке снежной ночи

Свой верный продолжая путь.

15 января 1912

* * *

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,

Молодеет душа.

И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,

Не дыша.

Снится – снова я мальчик, и снова любовник,

И овраг, и бурьян,

И в бурьяне – колючий шиповник,

И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,

Старый дом глянет в сердце мое,

Глянет небо опять, розовея от краю до краю,

И окошко твое.

Этот голос – он твой, и его непонятному звуку

Жизнь и горе отдам,

Хоть во сне твою прежнюю милую руку

Прижимая к губам.

2 мая 1912

* * *

О, нет! не расколдуешь сердца ты

Ни лестию, ни красотой, ни словом.

Я буду для тебя чужим и новым,

Всё призрак, всё мертвец, в лучах мечты.

И ты уйдешь. И некий саван белый

Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.

Всё будет сном: что ты хоронишь тело,

Что ты стоишь три ночи в головах.

Упоена красивыми мечтами,

Ты укоризны будешь слать судьбе.

Украсишь ты нежнейшими цветами

Могильный холм, приснившийся тебе.

И тень моя пройдет перед тобою

В девятый день и в день сороковой —

Неузнанной, красивой, неживою.

Такой ведь ты искала? – Да, такой.

Когда же грусть твою погасит время,

Захочешь жить, сначала робко, ты

Другими снами, сказками не теми…

И ты простой возжаждешь красоты.

И он придет, знакомый, долгожданный,

Тебя будить от неземного сна.

И в мир другой, на миг благоуханный,

Тебя умчит последняя весна.

А я умру, забытый и ненужный,

В тот день, когда придет твой новый друг,

В тот самый миг, когда твой смех жемчужный

Ему расскажет, что прошел недуг.

Забудешь ты мою могилу, имя…

И вдруг – очнешься: пусто; нет огня;

И в этот час, под ласками чужими,

Припомнишь ты и призовешь – меня!

Как исступленно ты протянешь руки

В глухую ночь, о, бедная моя!

Увы! Не долетают звуки

К утешенным весной небытия.

Ты проклянешь в мученьях невозможных

Всю жизнь за то, что некого любить!

Но есть ответ в моих стихах тревожных,

Их тайный жар тебе поможет жить.

15 декабря 1913

* * *

Я – Гамлет. Холодеет кровь,

Когда плетет коварство сети,

И в сердце – первая любовь

Жива – к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,

Увел далёко жизни холод,

И гибну, принц, в родном краю,

Клинком отравленным заколот.

5 февраля 1914

* * *

Протекли за годами года,

И слепому и глупому мне

Лишь сегодня приснилось во сне,

Что она не любила меня никогда…

Только встречным случайным я был,

Только встречным я был на пути,

Но остыл тот младенческий пыл,

И она мне сказала: прости.

А душа моя – той же любовью полна,

И минуты с другими отравлены мне.

Та же дума – и песня одна

Мне звучала сегодня во сне…

30 сентября 1915 (9 июня 1916)

* * *

За горами, лесами,

За дорогами пыльными,

За холмами могильными —

Под другими цветешь небесами.

И когда забелеет гора,

Дол оденется зеленью вешнею,

Вспоминаю с печалью нездешнею

Всё былое мое, как вчера…

В снах печальных тебя узнаю

И сжимаю руками моими

Чародейную руку твою,

Повторяя далекое имя.

30 сентября 1915 (9 июня 1916)

* * *

Пусть я и жил, не любя,

Пусть я и клятвы нарушу, —

Всё ты волнуешь мне душу,

Где бы ни встретил тебя!

О, эти дальние руки!

В тусклое это житье

Очарованье свое

Вносишь ты, даже в разлуке!

И в одиноком моем

Доме, пустом и холодном,

В сне, никогда не свободном,

Снится мне брошенный дом.

Старые снятся минуты,

Старые снятся года…

Видно, уж так навсегда

Думы тобою замкнуты!

Кто бы ни звал – не хочу

На суетливую нежность

Я променять безнадежность —

И, замыкаясь, молчу.

8 октября 1915

Перед судом

Что же ты потупилась в смущеньи?

Погляди, как прежде, на меня.

Вот какой ты стала – в униженьи,

В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой – не прежний,

Недоступный, гордый, чистый, злой.

Я смотрю добрей и безнадежней

На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,

Я тебя не в силах упрекнуть

За мучительный твой, за лукавый,

Многим женщинам сужденный путь…

Но ведь я немного по-другому,

Чем иные, знаю жизнь твою,

Более, чем судьям, мне знакомо,

Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,

Нас водила пагубная страсть.

Мы хотели вместе сбросить бремя

И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,

Догорим мы вместе – ты и я,

Что дано, в объятьях умирая,

Увидать блаженные края…

Что же делать, если обманула

Та мечта, как всякая мечта,

И что жизнь безжалостно стегнула

Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,

И мечта права, что нам лгала. —

Всё-таки, когда-нибудь счастливой

Разве ты со мною не была?

Эта прядь – такая золотая

Разве не от старого огня? —

Страстная, безбожная, пустая,

Незабвенная, прости меня!

11 октября 1915