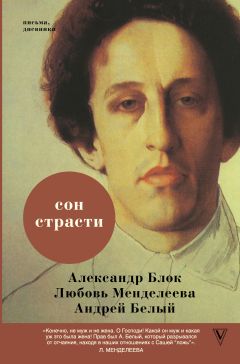

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)

И вот пришло «мистическое лето» <1901 года>.

Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет; это теперь – верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Одно было любимое – желтовато-розовое с легким белым узором.

Вскоре звякала рысь подков по камням, Блок отдавал своего Мальчика около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить и мы подолгу, часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет. Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как мы называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги, даже первый сборник «Северных цветов», который был чуть ли не заветнейшей книгой. Я читала по его указанию первые два романа Мережковского, «Вечных спутников»; привозил он мне Тютчева, Соловьева, Фета. Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня.

Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же, наверно, пишете? Вы пишете стихи?» Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги: «Неписаные догматы», «Servus – Reginae» (лат. «Слуга – Царице». – Ред.), «Новый блеск излило небо…», «Тихо вечерние тени…». Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна.

Первое было мне очень понятно и близко; «космизм» – это одна из моих основ. Еще в предыдущее лето, или раньше, я помню что-то вроде космического экстаза, когда, вот именно, «тяжелый огнь окутал мирозданье…» После грозы на закате поднялся сплошной белый туман и над далью, и над садом. Он был пронизан огненными лучами заката – словно все горело: «Тяжелый огнь окутал мирозданье». Я увидела этот первозданный хаос, это «мирозданье» в окно своей комнаты, упала перед окном, впиваясь глазами, впиваясь руками в подоконник в состоянии потрясенности, вероятно очень близком к религиозному экстазу, но без всякой религиозности, даже без Бога, лицом к лицу с открывшейся вселенной…

От второго – «Порой слуга – порою милый…» щеки загорелись пожаром. Что же – он говорит? Или еще не говорит? Должна я понять или не понять?..

Но последние два <стихотворения> – это образец моих мучений следующих месяцев: меня тут нет. Во всяком случае, в таких и подобных стихах я себя не узнавала, не находила, и злая ревность «женщины к искусству», которую принято так порицать, закрадывалась в душу. Но стихи мне пелись и быстро запоминались.

Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то не я, но где все певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же идут от меня. Это обиняками, недосказанностями, окольными путями Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но, в сущности, одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. Часто что было в разговорах, в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий аромат так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах…

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила. И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано по ритму его посещений. И должен быть наконец разговор. На меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предлогами. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой около часов всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе с книгой и вербеной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит, он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды.

Жироду, в романе «Белла», говорит, что героев его в первые две недели их встреч ничто не тревожило на пути, не встречалось ничего, нарушающего гладкое течение жизни и плоскости пейзажа. У нас совсем наоборот; на всех поворотных углах нашего пути, да и среди ровных его перегонов, вечно «тревожили» нас «приметы». Никогда не забылся ни Блоком, ни мной мертвый щегленок, лежащий в траве на краю песчаной дорожки, ведущей в липовую аллею, по которой мы ходили, и при каждом повороте яркое пятнышко тревожило душу щемящей нотой обреченной нежности.

Однако этот разговор ничего внешне не изменил. Все продолжалось по-старому. Только усилилось наше самоощущение двух заговорщиков. Мы знали, то, чего другие не знали. Это было время глухого непонимания надвигающегося нового искусства, в нашей семье, как и везде. Осенью гостили у нас Лида и Сара Менделеевы. Помню один разговор в столовой, помню, как Блок сидел на подоконнике еще со стеком в руках, в белом кителе, высоких сапогах, и говорил на тему зеркал, отчасти гиппиусовских, но и о своем, еще не написанном «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен…». Говорил, конечно, рассчитывая только на меня. И кузины, и мама, и тетя и отмахивались, и негодовали, и просто хихикали. Мы были с ним в заговоре, в одном, с неведомыми еще никому «ими». Потом кузины говорили, что Блок, конечно, очень повзрослел, развился, но какие странные вещи говорит – декадент! Вот словцо, которым долго и вкривь и вкось стремились душить всё направо и налево! Это понимание и любовь к новым идеям и новому искусству мгновенно объединяли в те времена и впервые встретившихся людей, – таких было еще мало, очень мало. Нас же разговоры «мистического лета» связали к осени очень крепкими узами, надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, хотя мы и оставались по-прежнему жизненно далеки.

<Позволила идти с собой>Началась зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на курсах М.М. Читау, на Гагаринской.

Влияние Блока усиливалось, так как неожиданно для себя я пришла к некоторой церковности, вовсе мне не свойственной.

Я жила интенсивной духовной жизнью. Закаты того года, столь известные и по стихам Блока, и по Андрею Белому, я переживала ярко. Особенно помню их при возвращении с курсов, через Николаевский мост. Бродить по Петербургу – это и в предыдущую зиму было большой, насыщенной частью дня. Раз, идя по Садовой мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце защемило от того, что я вне этого мира, вне этой древней правды. Никакой Гостиный двор – любимый мираж соблазнов и недоступных фантасмагорий блесков, красок, цветов – не развлек меня. Я пошла дальше и почти машинально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной, в брильянтах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше, за колоннами, остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская, к ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда, в первый раз, пришли облегчающие, успокоительные слезы. Потом, когда я рассказала, Саша написал:

Медленно в двери церковные

Шла я, душой несвободная…

Слышались песни любовные.

Толпы молились народные.

Или в минуту безверия

Он мне послал облегчение?

Часто в церковные двери я

Ныне вхожу без сомнения,

И бесконечно глубокие

Мысли растут и желания,

Вижу я небо далекое,

Слышу я Божье дыхание.

Падают розы вечерние,

Падают тихо, медлительно.

Я же молюсь суевернее,

Плачу и каюсь мучительно.

Я стала приходить в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку. Ученица А.И. Введенского понимала, к счастью, что «бедный обряд» или величайшие порывы человеческого ума равно и малы, и ценны перед лицом непостижимого рациональному познанию. Но у меня не было потребности ни быть при церковной службе, ни служить молебна. Смириться до посредничества священника я никогда не могла, кроме нескольких месяцев после смерти Саши, когда мне казалось менее кощунственно отслужить на его могиле панихиду, чем предаваться своей индивидуалистической, «красивой» скорби.

В сумерки октябрьского дня (17 октября) я шла по Невскому к собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе.

Так начались соборы, сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто после Читау мы шли вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было, что связаны они со мной. Говорил Блок мне и о Соловьеве, и о душе мира, и о Софье Петровне Хитрово, и о «Трех свиданиях», и обо мне, ставя меня на непонятную мне высоту. Много о стихотворной сущности стиха, о двойственности ритма, в стихе живущего:

И к мидианке / на колени

Склоняю / праздную / главу…

Или

И к мидианке на колени

Склоняю / праздную главу…

Раз, переходя Введенский мостик, у Обуховской больницы, спросил Блок меня, что я думаю о его стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт не меньше Фета. Это было для нас громадно, Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось, и слушалось со всей ответственностью.

<У Боткиных на чтениях>Прибавились встречи у Боткиных, наших старинных знакомых, М.П. Боткин – художник, друг отца, а Екатерина Никитична дружила с мамой. Три дочери – мои сверстницы – и мальчик и девочка младшие. Очаровательные люди и очаровательный дом. Боткины жили в своем особняке на углу набережной и 18-й линии Васильевского острова. Сверху донизу это был не дом, а музей, содержащий знаменитую боткинскую коллекцию итальянского искусства эпохи Возрождения. Лестница, ведшая во второй этаж в зал, была обведена старинной резной деревянной панелью, ступени покрыты красным толстым ковром, в котором тонула нога. Зал также весь со старым резным орехом. Мебель такая же, картины, громадные пальмы, два рояля. Все дочери – серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов, – это мне особенно нравилось. Зато гостиная рядом утопала и в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели. И главная ее краса – зеркальное окно, не закрываемое портьерой, и – вечером – с одним из самых красивых видов на Петербург, Неву, Исаакий, мосты, огни.

В этой гостиной в зиму 1901 года сестры Боткины устраивали чтения на разные литературные темы; одной из тем были, помню, «Философические письма» Чаадаева, кажется, еще не очень в то время цензурные, во всяком случае мало известные. Лиля Боткина была со мной на курсах. До того мы дружили сначала по-детски, потом я стала бывать у них гимназисткой на их балах – самые светские мои воспоминания, эти их балы. Круг знакомых их был очень обширен, было много военных, были очень светские люди. Бывал молодой Сомов, который пел старинные итальянские арии. Бывал В.В. Максимов – еще правовед Самусь. Много музыкантов, художники. И мать и все три дочери были очень похожи и очаровательны общим им семейным шармом. Очень высокие и крупные, с русской красотой, мягкой, приветливой, ласковой манерой принимать и общим им всем своеобразным певучим говором, они создавали атмосферу такого радушия, так умели казаться заинтересованными собеседниками, что всегда были окружены многочисленными друзьями и поклонниками.

Зная о моей дружбе с Блоком, Екатерина Никитична просила меня передать ему приглашение – сначала на бал, куда он не пошел, потом на чтения, где он бывал несколько раз.

<Морозные поцелуи сковали наши жизни>Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И мне вдруг стало ясно – объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали. Дальше все было очень странно, если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала: сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе; по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство – что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли. Вечер проводили как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так, часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча и молча, не сговариваясь, пошли вправо по Итальянской, к Моховой, к Литейной – нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал – не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова, и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически.

В каких словах я приняла его любовь, что сказала, – не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если бы не мой ответ, утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший, со следами снега:

«В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют. Верую во едину святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Поэт Александр Б л о к.

Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. полковника Кублицкого № 13.

7 ноября 1902 года. Город Петербург».

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.

–

Думаете, началось счастье? Началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоенья молодостью для меня, и слои недоговоренностей и его и моих, чужие вмешательства – словом, плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы.

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще вполне владела собой, еще не поддалась надвигавшемуся «пожару чувств», и первое мое смешливое побуждение было пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала за отца корректором в газете «Петербургский листок», я подождала ее выхода, провожала домой и со смехом рассказывала: «Знаешь, чем кончился вечер? Я целовалась с Блоком!..»

Отправленная мной записочка совершенно пуста и фальшива уже потому, что никогда в жизни не называла я Блока, как в его семье, «Сашурой».

Но на этом мои конфиденции Шуре Никитиной и прекратились, потому что 9-го я расставалась с Блоком завороженная, взбудораженная, покоренная. Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампады или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отделены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи», а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно пробуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность. Вся обстановка, все слова – это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч, мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, которые Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого. Чехов смеется над «Душечкой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы, эта способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад? Если хотите, в этом есть доля трагичности, потому что иногда слишком легко и охотно теряют свое, отступают, забывают свою индивидуальность. Я говорю это о себе. Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он любил. Даже почтовую бумагу переменила, даже почерк. Но это потом. Пока поджидало меня следующее. На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора, но лишь мимолетно. Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он только умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он – ко мне на курсы…

<Романтически звучащее «высокое»>А вы попробуйте перенестись в конец девяностых годов, когда Блок уже писал «Стихи о Прекрасной Даме», конечно, и не подозревая, что он что-либо подобное пишет. Ловит слухом и записывает то, что поется около него, в нем ли – он не знает. Попробуйте перенестись во время до «Мира искусства» и его выставок, до романов Мережковского, до распространения широкого знакомства с французскими символистами, даже до первого приезда Художественного театра. Помню чудный образчик «уровня» – концерт на Высших женских курсах уже в 1900 году: с одной стороны, старый, седой, бородатый поэт Позняков читает, простирая руку под Полонского, «Вперед без страха и сомненья…», с другой – Потоцкая жеманно выжимает сдобным голоском что-то Чюминой: «…птичка мертвая лежала».

Пусть семья Блока тонко литературна, пусть Фет, Верлен и Бодлер знакомы с детства, все же, чтобы написать любое стихотворение «Ante Lucem»[16]16

«Перед светом» (лат.).

[Закрыть], какой прорыв, какая неожиданность и ритма и звуковой инструментовки, не говоря об абсолютной непонятности в то время и хода мыслей и строя чувств.

Помню ясно, как резнули своей неожиданностью первые стихи, которые показал мне Блок в 1901 году. А я была еще к новому подготовлена, во мне самой назревало это новое совершенно в других слоях души, чем показные, парадные. Может быть, именно благодаря тому, что я пережила этот процесс рождения нового, мне ясно, где и как искать его корни «в творчестве» у великих.

С показной стороны я была – член моей культурной семьи со всеми ее широкими интересами в науке и искусстве. Передвижные выставки, «Русская мысль» и «Северный вестник», очень много серьезной музыки дома, все спектакли иностранных гастролеров и трагических актрис. Но вот (откуда?) отношение мое к искусству обострилось, разрослось совсем по-другому, чем это было среди моих. Это и была основа всего идущего нового – особое восприятие искусства, отдавание ему без остатка святого святых души. Черпать в нем свои коренные жизненные силы и ничему так не верить, как тому, что пропоет тебе стих или скажет музыка, что просияет тебе с полотна картины в штрихе рисунка.

С Врубеля у меня и началось. Было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Дома всегда покупали новые книги. Купили и иллюстрированного Лермонтова в издании Кнебеля. Врубелевские рисунки к «Демону» меня пронзили. Но они-то как раз и служили главным аттракционом, когда моя просвещенная мама показывала не менее культурным своим приятельницам эти новые иллюстрации к Лермонтову. Смеху и тупым шуткам, которые неизменно, неуклонно порождало всякое проявление нового, – конца не было. Мне было больно (по-новому!). Я не могла допустить продолжения этих надругательств, унесла Лермонтова и спрятала себе под тюфяк; как ни искали, так и не нашли. Так же потрясла душу и взгромоздила в ней целые новые миры Шестая симфония Чайковского в исполнении Никиша. Все восхищались «прекрасным исполнением», я могла только, стиснув зубы, молчать.

Я знаю, что понять меня современному читателю трудно, то есть трудно представить себе, что это романтически звучащее «высокое» восприятие искусства, сейчас порядочно-таки старомодное, в свое время было передовым двигателем искусства, и двигателем большой мощности. Не только осознать умом, но и ощущать всеми жизненными силами, что самое полное, самое ощутимое познание основ мироздания несет искусство, – вот формула, упуская из виду которую трудно разбираться не только в творчестве Блока, но и многих его современников.