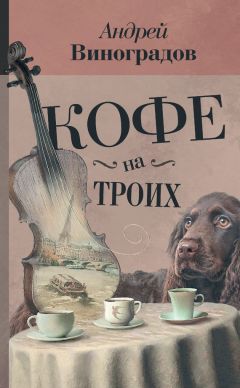

Читать книгу "Кофе на троих (сборник)"

Автор книги: Андрей Виноградов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Продолжать диалог не было смысла.

Отец Олега, тоже Олег, прокомментировал «шикарный» уход со сцены дантиста до первых «издевательских тактов товарища Мендельсона».

– Почему «товарища»?

– Если давка в метро чудовищная и тебе встают на ногу, ты, голову даю на отсечение, изречешь что-нибудь типа: «Охренели, товарищ?!» Потому что без «товарища» фраза прозвучит непозволительно грубо. Допустимо, но непозволительно грубо. А «господин» в предложенных обстоятельствах совершенно неуместен, или не канает… Это я для простоты понимания. Можно и не понять, за что больше бьют…

Тот еще балабол. Расход с дантистом, короче, Олег-старший так оценил:

– Нормальный, скажу я тебе, Зоя Иннокентьевна, сюжетец. Раз дюжину таким образом замуж не сходить, а потом и на фиг всё это, ничего не нужно, при том, что ничто человеческое не чуждо… при таком-то достатке! Сама мужиков выбирать будешь.

– Дурашка. А сейчас мне их кто другой выбирает… Бюро мужикоподбора «Стремный альянс»… Старший консультант Амуров слушает… – отшутилась Зоя кокетливо и находчиво. – Вы в курсе наших расценок?

– Мы в курсе ваших расценок, – хохотнул Зоин свояк.

На Олега-старшего после гибели сестры, тоже старшей – два года уже, как ее не стало, – у Зои имелись свои виды, но тот быстро, тонко организованным актерским нутром почуял неладное и решил, не откладывая, да и вообще не особо расшаркиваясь, расставить точки над «i». Огорошил, одним словом, даму. Как кувалдой по темени:

– Зойка, ты, конечно, баба потрясная, но, пойми, у меня почти точь-в-точь такая уже была! Бы-ла!

А они и впрямь с сестрой родились невероятно похожими друг на друга, прямо близняшки, появившиеся на свет с разницей в пять лет…

Зою саму удивило, с какой легкостью она приняла это объяснение, означавшее: больше не хочу, хватит. Всё же есть в неожиданной, шокирующей простоте своя магия. Не обиделась, сказала себе: «На что обижаться, если всё так и есть? Если правда это?» Самую малость подосадовала на сестру, успевшую так наскучить мужу («А ведь считались такой любящей парой…»), но тут же одернула себя, трижды мысленно перекрестилась, прошелестела одними губами: «Господи, прости грешную», затем прошептала чуть внятнее:

– Прости глупую сестренку…

– Да ладно, чего уж… Чайку с печенюшками?

Вдовец, как и свойственно закоренелым эгоистам, с профессиональной небрежностью – народный артист! – присвоил себе Зоины извинения.

Больше четверти века назад («Сколько мне тогда было… Тринадцать? Четырнадцать? Олегу-младшему двадцать шесть, значит, тринадцать») они с сестрой спорили, кто подарит Олегу-старшему, тогда еще единственному, цветы после премьерного спектакля. Сперва шутливо спорили: «Я! Нет я!», всё больше раззадориваясь. Потом почти что до Зоиных слез – ни в какую «мелкая» не желала уступать кумира старшей сестре, разобиделась на «соплюшку», так и убежала из театра сразу после занавеса, до поклонов, под неодобрительный ропот вежливых театралов и укоризненные взгляды чопорных, с вечно поджатыми губами, бабушек с вешалки. Зоя не соглашалась, что театр начинается с вешалки.

– Вешалкой театр заканчивается, потому что театр – это чудо! – доказывала дома.

– Правильно, доченька, – соглашалась мама. – Театр – это чудо. И оставив ненужное на вешалке, ты тоже становишься как бы другой… Ты готова к чуду…

– Но ведь до начала я даже не знаю, понравится мне постановка или нет? А когда ухожу, то уже знаю. И как, по-твоему, быть с летними спектаклями, когда нечего сдавать в гардероб?

– Вообще-то мы обсуждаем метафору.

– Мама, я ей говорила, но Зойка не слушает!

– А ты вообще ходишь туда только из-за Олега, сама же говорила, что пьесы идиотские, надуманные…

Неуступчивая Лена, нисколько не смущаясь расстройством и побегом сестры-«соперницы», сделала шаг из первого ряда и, приподнявшись на цыпочки, выпалила скороговоркой: «Олег, мне так понравилось, как вы играли». И обомлела, услышав в ответ: «А мне очень нравитесь вы. Вас ведь Лена зовут? И еще у вас есть сестра Зоя…»

Овдовев, Олег-старший, толком не передохнув после недолгого траура, запомнившегося коллегам пьяным обмороком, хорошо, что за сценой, и непристойными перебранками с буфетчицей, свято чтившей наказ главрежа актерам («И особенно этому!») в перерывах не наливать, ударился во все тяжкие по женской части. Как с десятиметровой вышки в воду сиганул.

Правда, были знакомые, что, ничтоже сумняшеся, утверждали, будто ничего в жизни старого бабника не переменилось, просто «рассекретил» то, что женатому человеку выставлять на показ не с руки, да и чревато проблемами. Зоя в ответ на все эти домыслы, сплетни и тогда, два года назад, и сейчас безразлично передергивала плечами. Понимай: «Мне-то какой интерес?» Правда, если совсем уж начистоту, то и после категоричного «нет» мужчина покойной сестры по-прежнему был ей… небезразличен. Если мужчина по определению не постоянен, то надо быть дурой, чтобы ставить на нем крест. Отсюда и слово такое округлое, без выступов, ну, может, с одним мало заметным выступом: «небезразличен». Растяжимое. Безразмерный носок, а не слово. Так по-разному можно его толковать! Всё зависит от настроения… Тяготевшая к определенности Зоя занесла мужа покойной сестры в графу «Привлекательные и недоступные», как семя сорняка на пшеничное поле. С этим и примирилась. Все его «шалости», временами будоражащие театр и, что особо прискорбно, отдельно взятые семейные очаги, были у Зои на слуху. Ее в театре любили и привечали все, кроме ревнителей нравственности, хотя она никак, даже имея желание, не могла отвечать за моральный облик свояка. «Не уполномочена», – разводила руками на вежливые упреки: «Что ж вы, милочка, могли бы и присмотреть за своим». Впрочем, ревнители в принципе никого не жаловали. Среди молодежи «очаровательный ловелас» Олег, наоборот, блистал с пьедестала на аллее героев.

Однажды Зое случайно довелось услышать, как молоденькая актрисулька, масштабом таланта обреченная озвучивать шаги за сценой, зато из перспективной семьи, посетовала подруге: «Мне бы лет с десять набросить…» Додуматься надо до такой несусветной чуши! Зоя взяла себя в руки и перетерпела порыв дать совет: «Что ты несешь, дитя неразумное! Не тяни! Через год он на тебя и не посмотрит, а ты – десяток…» Но вовремя вспомнила о собственном интересе. «Вот же сошел с цепи», – покачала головой, улыбнулась. Не верила, что при Лене был таким же.

– Прости, родственница, – каялся, пряча за веки смешинки в глазах, если Зоя пыталась ему шутливо выговорить гусарскую любвеобильность и множащиеся прорехи в репутации достойного отца и мужа.

– Да запросто, пользуйся. Тебя… Ты, извини, в порядке?

– В смысле, не приходит ли ко мне по ночам Лена с серпом, чтобы по этим..? Ну ты в курсе. Знаешь ведь, или догадываешься, что сначала нежность и зависимость перерождаются в привязанность, та со временем становится чувством долга, а потом сразу, вдохнуть не успел, а уже ярмо на шее. Тесное, стальное ярмо, напрочь заваренное автогеном. Такое не разомкнешь, такое только крушить. Ну а близко к шее зубилом да кувалдой махать – это, мать, не всякому под силу. Так что слабаком я, выходит, был первостатейным.

– Трепло ты первостатейное. Был и есть.

– И это тоже, кто бы спорил.

– И ходок.

– И ходок.

– И всегда был.

– Да как ты можешь, женщина. Я и сейчас, буквально только что себя оговорил. У меня… Слушай, а может, так… без привязанностей, просто память освежить, а?

– Да пошел ты, забывчивый…

– Ты же моя резервная копия.

– Вот же… Ну что ты несешь! Как тебя можно вытерпеть?

– Любя, Зоечка, только любя. Молю, за всё прости лицедея! Прощен?

– Ну…

Вот так легко и непринужденно Зоя все и вся прощала Олегу-старшему. Немного обидным было то, что в снисходительности ее никто не нуждался и в первую голову сам Олег, чья личная жизнь и раньше впрямую не касалась Зои, а теперь, после ухода из жизни Лены, и вовсе ни с какой стороны. К тому же свои заботы стали множиться. На какое-то время глаза застил шикарный мужчина – дантист, расположившийся в ее жизни, казалось, надолго, если не навсегда. Потом кометой промелькнул поэт, одной встречи хватило. Строитель, если он был строителем… По снабжению, короче, мужчина. Ну, и в довершение всего, нынешний доктор, к которому отправилась плакаться на дыру в памяти, куда выдувает содержание снов, лишь стоит открыть глаза.

Поэта упрямо и навязчиво, как умеют только ближайшие подруги, не слишком счастливые в браке, Зое подсовывала Татьяна из маникюрного цеха. За короткое время она умудрилась трижды пересказать его удивительную историю, всякий раз щедро сдабривая ее новыми неожиданными поворотами. Любопытство («Сколько же ты наврала, подруга любимая? Подозреваю, что всё…») подтолкнуло Зою согласиться на ни к чему не обязывающую встречу. Вроде как забрели подруга и знакомый ее на огонек, чайку попить. Конечно же, со звонком, это раньше сюрпризы не возбранялись, в эпоху немобильной связи. Со звонком и с тортом, и с шампанским, и даже с цветами. То есть случайно проходили по улице с букетом, выпивкой и сладким, придирчиво осматривали фасады – где же таится тот самый «огонек»?

Татьяна посидела недолго и вскоре оставила Зою с поэтом наедине, муж ей позвонил, Славик. «Ботаник по нраву, по складу и по профессии, разрушительно несовместимый с практической стороной жизни», как незамедлительно сообщал всем новым знакомым. Тощий, вечно растрепанный, в круглых очочках, во что бы Славик ни был одет, всё одно виделся окружающим в застегнутом наперекосяк лабораторном халате. Общих знакомых Тани и Славика не переставали интриговать три вопроса: что за отчаяние толкнуло хохотушку и красотку Татьяну на такое замужество, как решилась она родить от него детей и каким чудом Славик справился с этой задачей. Хорошо еще, в отцовстве Славика сомневаться не приходилось, оба мальчишки как под копирку, не то совсем бы общество извелось в догадках.

– Муж, – Татьяна многозначительно продемонстрировала товарищам по чаепитию погасший дисплей. – Славик.

– Так, может, он к нам присоединится? – предложил поэт, с надеждой глядя на Зою.

– Тань? Детей есть с кем оставить?

– Ничего не выйдет, подруга. Ребята, вы уж не обессудьте, но у него там стиральная машина что-то зажевала. Главное, не детей в нее засунул, уже достижение. Ох, и беспомощные же вы, мужики…

– Я не планировала, само так вышло. Обидно. Хорошо так сидели… – шепнула Татьяна Зое свои извинения, прощаясь в прихожей.

– Да я понимаю, зажевало… – не скрывала иронии Зоя. – Спасибо тебе. Надеюсь, этому есть куда идти? Никакого повода ему нет губы раскатывать, шансов ноль. Я вообще тебе удивляюсь, столько лет знакомы…

– Зой, да ты не спеши, ты поговори с ним. Он душевный, правда-правда.

– Смотри, подруга, сильно рискуешь: к тебе отправлю раны зализывать. Так и вижу их в паре со Славиком, у одного белье зажевало в машине, у другого кран от горячей воды в руках остался… Оба такие душевные!

– Тьфу на тебя! Я побежала, да? И не бои́сь, Зойка, – то ли успокоили, то ли предупредили Зою уже из-за двери.

Поэт оказался ну совершенно вопиюще можно сказать, не в Зоином вкусе, и если до ухода Татьяны разговор еще как-то клеился, то сейчас Зоя все больше злилась на подругу. Поэт сидел напротив, был робкий, задумчивый, какой-то потерянный. «Зайку бросила хозяйка», – продекламировала мысленно Зоя…

– Может быть, что-нибудь свое прочтете? – предложила она.

Он начал читать, через пару четверостиший сбился, стушевался, замахал руками на побуждающие продолжать похвалы и вылил на скатерть чай. Хорошо, не разбил ничего. «Вот же рохля на мою голову! Ну давай, а теперь рукавом в торт… Мо-ло-дец!»

– Не шевелитесь, замрите! Замрите, сказала! Салфетку возьмите, у вас крем на рукаве. Справитесь? Отлично. Давайте салфетку… Нет, не надо помогать. Боже упаси! Это я не о вас, простите. Я справлюсь. Все в порядке.

Строгой учительницей вернулась Зоя на кухню, наскоро замочив в тазу пострадавшую скатерть, прикидывая, имеет ли смысл рисковать еще одной или так сойдет? Решила, что так сойдет.

– Ну-с…

Гость встретил ее бросившейся в глаза сутулостью и извиняющейся улыбкой, что до жестов – сдержанно, только пальцы по столешнице отбили чечетку, показав, сколько воли понадобилось, чтобы как минимум не развести театрально руками. Он прислонился спиной к батарее и явно подпитывался от обжигающего тепла надеждой на то, что этот вечер он, несмотря на все козни судьбы, переживет.

– Так что же за история с вами приключилась такая, что даже Татьяну… нашу Танечку пробрало? Любопытно…

– Она ведь, наверное, рассказала? А я просил, я умолял ее не делать этого… Да и давно это было…

Зоя в душе́ подсмеивалась над своим неожиданным «ну-с», непривычным тоном и этим «любопытно». Откуда что взялось? Известно откуда… Точно так же на этой самой кухне давным-давно ее, припозднившуюся со школьного вечера, выспрашивала бабушка. «Ну-с, смелее, – сдержанно улыбаясь, понуждала она внучку к признанию, что наконец-то у той появился кавалер! – Любопытно… Ну же, не томите, барышня, старуху».

«Удивительно, как сохраняют наш, человеческий дух, тени, окружающие нас стены, предметы… – Зоя почувствовала, что промелькнувшее воспоминание согрело ей сердце и даже совершенно неуместный в ее доме поэт перестал раздражать. – Раньше люди мало переезжали, редко, жили себе из поколения в поколение в одних стенах, обои одни на другие наклеивали, краску одну на другую накладывали… Оказывается, это хитрость такая – кто-то придумал вот так консервировать воспоминания? И от этого всего было у людей какое-то настоящее чувство родства, близости друг к другу, а теперь открытку к Новому году рукой черкануть и то лень. Эсэмэски, будьте любезны!»

– Ну же, не томите…

Подмывало добавить: «Лучше в прозе», но почувствовала, что перебарщивать не стоит, никаких собственно причин обижать гостя у Зои не было, наверняка отстирается скатерть. И она сдержалась. Возможно благодаря этому и услышала рассказ, а история у поэта вышла следующая…

Как-то раз поэт отнюдь не по недоразумению, а по собственной воле, вполне осознанно зазвал к себе на дачу, которую раньше без особой нужды даже с близкими родственниками не делил, совершенно случайного человека. Скоротал с ним бессонную ночь в купе за водочкой с бутербродами и вареными яйцами по пути в Москву из Осташкова и пригласил к себе на Селигер. Обычно поезда служат местом для необязательных откровений именно потому, что шанс еще раз повстречаться с попутчиком невелик, мизерный шанс, но служители муз люди все же особенные и поэт удивил и себя и соседа. Кого больше – одному богу известно. Не одному из многих, а в смысле – только ему.

Дача поэта стояла на озере, прямо на берегу, вдали от цивилизации. Добираться – частную лодку с лодочником нанимать или местным рейсовым катером, по-другому никак. Дивное место, живописное, уединенное. Деревушка на пару дюжин переживших свой век домов, населенных людьми, на взгляд горожанина, странными, но главное, что не злобными к дачнику. А если выпить и закусить с мужиками, да пережить вместе с ними «бабское Ватерлоо», где упившиеся до мата про власть мужики – французы, так и вообще ничего народ, жить можно. Помочь не помогут, но и подлянку не сделают.

Вот туда и зазвал незнакомца на ближайшие выходные. Какой смысл откладывать? Чего проще, как взять отгул на ближайший понедельник или в счет отпуска прихватить…

«Вместе и махнем! Я в пятницу опять туда. В субботу с утра будем на месте. У меня там работа, книжка новая, издатель торопит, сил нет. Рыбалка, баня… Благодать!»

Уговаривал, одним словом.

Врал, конечно. Не про благодать. С благодатью в селигерской глуши всё как раз обстояло нормально. Про издателя врал. Сидел на даче который месяц один, как перст, писал что-то поэтическое, жег, снова писал. Создавал, как водится среди творцов, в вечность… Охочие до его творений издатели только снились поэту. Как и благодарные читатели, и сам он себе – в расхристанном пальто, перед восторженной толпой, придерживающийся за фонарный столб, лишь бы не рухнуть на мостовую, выжженный дотла эмоцией, нотой, рифмой, звуком своего голоса… Но издатели снились прежде всего прочего, потому что даже в снах нужна логика.

В день той шальной встречи в купе скорого поезда он впервые за долгое время покинул свой медвежий угол, где величаво именовал себя «селигерским затворником», и выбрался в люди, как назвал вылазку в город.

Случалось, конечно, поэту нарушать свое одиночество, с деревенскими посидеть, к примеру, но не в охотку это все получалось, а в силу необходимости, без таких отношений никак обойтись не выходило. Когда дом деревянный, это особенно важно. Потому что глухомань: обидятся на невнимание – брезгует, сволочь! – и сожгут к чертям собачьим. «Рукописи, может, и не горят, – думал, – а вот все остальное – только спичку поднеси…» Насильничал над собой, подружиться пытался с соседями, но все впустую. Вообще не ясно – замечены были эти потуги или нет? Что поделаешь, один на всю округу неместный, других дачников нет… И выпивал поэт по уважаемым тамошним миром меркам будто больной. «Без замаха пьет, – осуждали. – С одного стакана уже и не поговорить! Как дитя, ей-богу…»

Охоту опять же не понимал, а рыбалить его не звали, потому что хорошо запомнили зорьку угробленную, когда вывалился поэт из лодки-казанки в самый разгар клёва, а как стали назад его водворять, умудрился и лодку перевернуть. Может, и не виноват был – с ночи мужики тяжелые были, сами за каким-то бесом все на один борт сдвинулись, – но как ни крути, а тот еще компаньон. «С таким только в разведку ходить, убьют – не жалко…» – пошутил кто-то из местных, а может быть, само вышло так, что прозвучало как шутка.

В поезде, в компании с доброжелательным незнакомцем поэту вдруг остро вспомнилось, как, бывало, тосковал он на даче по шашлыкам, но шашлыки – не еда, шашлыки – это событие, мероприятие, обстоятельства… Всё что угодно, но непременно требующее компании – какой болван жарит и лопает шашлыки в одиночку? Это не шашлыки уже, а подмаринованное мясо на углях. Если повезет, то с дымком. Скучно. Выходит, что тосковал по компании. Казалось бы, проще простого выписать пару-тройку соратников по перу, но в таком случае на билеты раскошеливаться пришлось бы – больше, дольше и крепче его на мели сидели, вросли в мель, – а таких трат поэт позволить себе не мог. К тому же стыдно признаваться, но подозревал в приятелях больший талант, чем дарован ему, и мысль о том, что они, подвыпив, начнут наперебой читать из своего и ждать ответных стихов от него, поэта, была для него болезненной, почти что невыносимой. Конечно же, и поэту было что почитать, но без вызова, а еще лучше – один на один с природой.

– Больше верить в себя? Вы знаете, Зоя, что умные мысли потому и умные, что доступны не всем? Простите, если… Да что там, без всяких «если», простите великодушно.

– За что?

– За сарказм… Я и так тут у вас оскандалился с чаем и с тортом.

– Помилуйте, я и слова такого не знаю – сарказм.

– Зоя, прошу вас…

– Так и быть. Вы прощены. Сама виновата, нечего было влезать. Больше не буду.

Можно, думал, не кобениться, а кого-нибудь из деревенских позвать… на шашлыки, раз уж без компании никак нельзя, или, к примеру, рыбнадзора с его мадам, но, во-первых, рыбнадзор ему ни к чему, во-вторых, угрюмая какая-то пара и большие мастаки поскандалить на людях. Деревенских же надо толпой звать и все равно кого-нибудь да обидишь. Где столько мяса взять? И вообще… по всему выходило, что лучше уж одному, а одному – ноль удовольствия. «К тому же на запах как пить дать припрется халявщик какой, – привычно сдавал последний рубеж поэт. – Хорошо еще, если не Мишка психованный. Выдумал, алкаш чертов, что у меня на его сестру виды, достал уже расспросами про квартиру да про зарплату…» Так что в самый раз подвернулся попутчик, сосед по купе, а вместе с ним такой изумительный шанс устроить пикничок с шашлычками. Надо же было столь глупо поддаться настроению?! Разницу, видите ли, улавливал, тонкий эстет, между шашлыками и подмаринованным мясом на углях, с дымком. Ресторанную критику с такими талантами надо писать, а не поэзию.

Поэт не знал, женат ли попутчик, поэтому поосторожничал, как в его круге общения было принято, там – в этом круге – вечно что-то менялось: вчера Галочка Коленькина жена, сегодня уже Игорешина, а завтра Коленька смотался в Германию и вернулся оттуда уже сам… чья-то жена…

«Возьмите с собой супругу, девушку… Ну, я не знаю…»

«Хотите, чтобы я с обоими заявился?» – хохотнул попутчик.

«Ну… Как знаете. Отчего бы и нет? Если сочтете…» – растерялся хозяин дачи.

«О как… Смело! Только чур, девушка тогда будет считаться вашей. Считаться! Это понятно? Понарошку. А жена женой. Тоже моя. Оно, может быть, и не очень честно, но справедливо – сколько я их обоих обихаживал?! Жену в воскресенье с утреца домой сплавлю, ну а сам под заминкой какой-нибудь зависну на пару-тройку деньков. Давно так мечтал. Вы как?»

«Ну, если вы с ней договоритесь как следует, с девушкой… Мне что? Мне нормально».

«Договорюсь, сговорчивая. Давай… (мы же на «ты»?) номерок телефона и маршрут… Ну, в смысле, как на твою заимку добраться. На всякий случай, если вдруг нечаянно разминемся. Елки-палки, вот же дурная башка! Девушка… Может, вам с ней днем раньше выехать? Нет, так не пойдет. Вагоны чтобы разные или хотя бы купе, вроде как в одно четырех билетов не было. Только не забывай, бродяга, что твоя она, но понарошку! Смотри у меня! Вы отдельно от нас с женой, а ты нас познакомишь. Нина ее зовут. Запомнил? Смугленькая такая, черноволосая, ростом тебе по плечо. Узнаешь. Жене скажем, что вы с ней недавно, то да сё… Первый раз, мол, Нина у тебя гостит. Вот и срослось… Ну мужи-ик! Богатая идея! Уважаю!»

До приглашающей стороны медленно, но дошла наконец суть содеянного, однако телефон был записан, маршрут тоже и единственное что оставалось – собирать последние крохи радушия и надеяться, что всё это блеф, никто на самом деле к нему гостить не поедет. Поэт нещадно клял себя «покладистым и безвольным идиотом, на которого только ленивый не набросит узду. Да что узда – седло на спине! Совершенно чужой человек! И с двумя женщинами?! А у меня на даче – книги, рукопись, всего две спальни. И тарелки всего три. Для супа есть… целых пять, у одной краешек отбит, но почти незаметно, если пальцем по кромке не водить. Да и кто ж нам суп-то сготовит? Разве женщина какая мастерицей окажется… Но это совсем дурно: люди ко мне в гости, а я их к плите, суп варить. В пакетах куплю, сухой. Там инструкции, справлюсь. А мясо тоже можно в глубокие, раньше так в шашлычных и подавали».

Во всех метаниях и расстройствах, в которые поэт оказался ввергнут по собственной неосмотрительности, с отвычки от человеческого общения и благодушию после ста граммов водки, он все же пытался выловить хоть что-то для себя утешительное: «В глубоких мясо подам». Больше ничего утешительного придумать не удалось.

Поэт вдруг сообразил, что не озаботился разжиться телефонным номером шапочного знакомца и теперь лишен был возможности всё отменить, сославшись на какую-либо мало-мальски убедительную причину, например, на нужду задержаться в столице неизвестно как долго по делам издательским, а может быть, и здоровью, хоть и не поощрял вранья. Единственной спасительной мыслью было смалодушничать и самому не возвращаться на Селигер. По крайней мере, не в ближайшую пятницу. Потолкутся себе гости у закрытых ворот, увидят запечатанные ставни без намека на свет изнутри, сообразят, что случилось непредвиденное с хозяином («Тьфу, тьфу, тьфу…») и отправятся восвояси, на какую-нибудь тамошнюю турбазу. Местные им адресок подскажут. Может, кто за поллитру на своей лодке на турбазу перевезет и заодно похлопочет, чтобы разместили с удобствами и со скидкой. Там у всех кругом сплошь родня, друзья да родня друзей.

Поэт прекрасно отдавал себе отчет в том, что исполнить задуманное стало бы унижением, трусостью, чего долго пришлось бы стыдиться, а может быть, и замаливать… Но, возможно, он все же нашел бы себе оправдание, если бы не чертов заранее взятый и не подлежавший обмену билет до Осташкова, а денег и так в обрез. Мог ли он в тот момент предвидеть, что вечно пеленавшая его по рукам и ногам покладистость, взлелеянная родней и вообще всеми, кому он был нужен, возможно, первый и единственный раз в несложившейся (что таить?..) взрослой жизни возьмет да и сослужит ему добрую службу? Да нет же, куда там. Был бы провидцем – не нуждался бы в средствах. В общем, так получилось, что на даче после выходных, где все собрались, как и намечалось, с поэтом остались не попутчик с подругой, а жена попутчика…

Шашлыки удались, мягко говоря, не вполне. Полуфабрикат, изготовленный по просьбе поэта его московской соседкой – та полжизни отдала кулинарному цеху – и доставленный в трехлитровом бидоне, оказался жилистым, как бойцовый баран, если где-то таких разводят, и совсем растерявшим вкус. Остатки вкуса, а заодно и запах растворились в уксусе маринада, или, что вернее, их и не было никогда. Такой вот бойцовский баран без вкуса и запаха, натасканный не замеченным подбираться к жертве с подветренной стороны. Пришлось бойким образом запивать еду, однако на выпивку налегали не все, и уж точно никто так упорно, как попутчик поэта. Под надуманными предлогами он то и дело исчезал в доме, за домом. Тут же вслед за ним устремлялась девушка, вроде как на правах хозяйки, поэта же девушка… В общем, подхватывалась, сердешная («Уж лучше присмотрю, не ровен час, свалится куда»), и отбывала на поиски. Поиски были неторопливыми и безрезультатными, потому как возвращалась парочка, соблюдая последовательность ухода: сперва он, потом она, немного смущенная. Наверное, от того, что зря ходила. Поэт тоже смущался под пристальным и как будто немного насмешливым взглядом жены попутчика. В конце концов, эту женщину, несмотря на старания прилежно развлекавшего гостью поэта – редкий случай, он чувствовал себя в ударе! – утомило однообразие происходящего.

«Ну хватит уже комедии, – объявила она устало. Так, в бытность поэта студентом, будущим педагогом, экзаменаторы, измученные его нерадивостью, просили зачетку, чтобы выставить тройку – юношей на факультете было мало и их особо ценили. – А вам, милейший, стыдно должно быть так глупо врать. Я фотографию этой вертихвостки у мужа в портмоне видела. Устала я дуру из себя разыгрывать, не знаю, зачем вообще поехала. Любопытство, наверное, столько труда, такая инсценировка, и всё ради меня. Думала, позабавлюсь. Вас-то он как во все это втравил? Вроде бы не друзья вы, разные слишком.

И поэт выложил всё как на духу.

«Вот такой я по жизни… болван. Всё у меня не слава богу. Простите, если сможете. Скажите, чем могу искупить?»

«Можно на пару дней тут остаться, не смутит? Вы только не подумайте ничего, я видела, что у вас две спальни. Надо мысли в порядок привести и вообще отойти немного, а то сяду в поезд и разревусь… Хотя и повода реветь нет, давно уже нет. От обиды…»

«Да я только рад. И не смутит, и не стесните нисколько. Я перед вами так виноват!»

С одобрения хозяина дачи, посчитавшего для себя неэтичным участвовать в семейных сценах – он ушел в дом и слушал оттуда, стыдясь, что подслушивает, и злорадства своего тоже стыдясь – жена попутчика весьма мягко, лишь единожды прибегнув к услужливо оказавшейся под рукой кочерге, да и то взяла и назад поставила, выпроводила за пределы участка пытавшегося вразумить ее мужа, растерянного, неубедительного, вдруг суетливого. Потом вынесла его вещи, еще не распакованные. Попутчика утешала его девушка – счастливая и не утруждавшая себя даже деланой скорбной миной. Правда, осторожничала на всякий случай: держалась от жены на почтительном расстоянии. Ей конечно же было неведомо – откуда? – что через две недели, ни днем больше, ее подло бросят, потому что брать в жены любовницу с многолетним стажем окажется делом скучным.

– Шекспир. И откуда такие подробности?

– Попутчик сам жене рассказал, назад просился, а она мне… Всё же странно, как это в верхних сферах удосужились пересмотреть мой жизненный план, поменяли в нем что-то, перекроили. Не ленятся там… наверху, а до этого ленились. Как они все это провернули – ума не приложу. С моими-то сомнениями и нерешительностью. Не понимаю… А через полгода она умерла, оказалось, уже тогда болела, вот только не знала.

– Вот так история получилась. Романтика, справедливость, печаль… И провидение… Поэма.

– В самом деле? А я слушал себя, и мне показалось простовато как-то, не кубик Рубика, все предсказуемо и само складывается. Вы действительно думаете, в жизни такое возможно?

– Неподражаемо лжет жизнь…

– Господи, Цветаева… Зоя, вы не перестает меня удивлять.

– Удивите и вы меня: если по правде, то как всё было?

– Да еще проще, вообще не поверите. Поели-попили, шашлыки в самом деле – дерьмо, жена скандал учинила с битьем посуды, для супа осталось всего две тарелки, одна из них та, что со сколом, да ну и ладно… Тем же субботним вечером договорился с одним местным забулдыгой, но при лодке, и препроводил всех троих в Осташков, невмоготу было терпеть это непрерывное выяснение отношений, гнуснее сериалов, хотя вот сказал сейчас и подумал, что нет – сериалы такие же гнусные. Слава богу, дождь по пути накрапывал, так что сидели все под капюшонами, у кого был, и под зонтами. А вернулся домой – мать честная! Ни Монблана моего удачливого, ни акварельки… Акварелька недорогая такая, но и не пустяк… Не Дюрер, конечно. Женя Рындин… Акварель, восковые мелки… Не знакомо?

– Нет.

– Жаль. Когда-нибудь много будет стоить, помяните мое слово. К тому же память… Что вы на меня так смотрите?

– Да вот смотрю и думаю: что же вы за жених такой? Без удачливого Монблана, выходит, что без удачи… Без акварельки на обустройство беззаботной старости?

– Это… Простите, это единственные препятствия?

– Увы, их тут целая полоса… препятствий. А удачу жалко, честное слово. Сочувствую.

– Не стоит. Это я для себя придумал, что Монблан обязательно принесет мне удачу, пока у него выходило ну, скажем, не очень складно… Теперь вот и вовсе пропал. Если послужит с таким же усердием, как и мне, – выкинут к чертовой матери, помяните мое слово – выкинут! И мне, простофиле, наука. Назначу на вакантное место то, на что никто не позарится, карандаш какой простенький…

– Быстро сточите.

– А механический со сменными грифелями?

– Находчиво. А если удача именно в грифеле?

– Мне вот что интересно: а вот вы, Зоя, именно вы могли бы… ну так, как жена в выдуманном мною сюжете… О чем я? Ну… о том, чтобы взять и остаться в доме одна с незнакомым мужчиной. Могли бы вы?