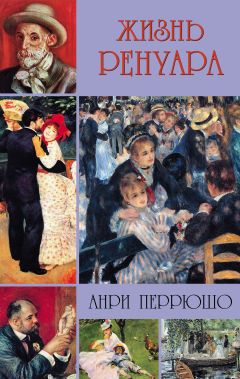

Текст книги "Жизнь Ренуара"

Автор книги: Анри Перрюшо

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)

III

Вечное лето

Все сущее на земле есть рай.

Неизвестный философ из Франкфурта

В квартире на бульваре Рошешуар, сидя в своем инвалидном кресле, Ренуар беседовал с Жаном, который теперь тоже был вынужден неподвижно сидеть на стуле: он уже начал поправляться после ранения, но еще пользовался костылями.

Художник жил в Париже, при нем были две женщины: Булочница и его старая кухарка – Большая Луиза. С самого начала войны Габриэль, хотя и сохранила дружеские отношения с «хозяином», уже не жила в его доме. Судьба ее круто изменилась после встречи с живущим в Кане американским художником Конрадом Слейдом. Габриэль стала его женой и после войны уехала с ним в США, где много лет спустя окончила свои дни[232]232

Габриэль умерла в больнице Сан-Франциско в феврале 1959 года.

[Закрыть].

Квартира на бульваре Рошешуар показалась Жану мрачной, заброшенной. «Смолк смех натурщиц, прислуги. Все картины были отправлены в Кань, стены и полки опустели, в комнате моей матери пахло нафталином».

Вся жизнь в этой квартире, казалось, сосредоточилась в цветах, которые писал художник, да и сам он только ими и жил. Как-то раз при виде одной из картин Тинторетто Сезанн сказал Жоакиму Гаске: «Знаете, чтобы написать вот эту розу, будто подхваченную вихрем радости, надо было много пережить… много выстрадать – смею вас уверить!»

Страдание, будь то физическое или моральное, коль скоро Ренуар его принимал, как он все принимал от жизни, коль скоро он преодолевал его, подавлял своей творческой радостью, – страдание это не только не разрушило, не уничтожило его художественный гений, не только не обрекло больного старика на пассивное угасание – обычную участь старости, но, напротив, помогло ему решающим образом приблизиться к самому сердцу жизни.

Он прикоснулся к источнику всего сущего. Бесконечно разнообразный мир вновь обрел первозданное единство.

Картины, которые он писал, возникали под его кистью не как самостоятельные, обособленные произведения, а скорее как фрагменты единого целого. Из одной и той же материи, согретой той же кровью, он лепил деревья сада, бюст женщины или плоды. Все элементы бытия, все царства сливались воедино. Ярким огнем пламенели кусты. Нагие тела женщин наливались тяжестью земных соков. Гибкие стебли растений вились, будто длинные волосы женщин. Капли воды вспыхивали на солнце, как драгоценные камни.

Но стоит ли удивляться этому итогу, этой новой, последней ступени в творческой эволюции Ренуара, когда особенно ярко выразилась индивидуальность художника, его способность отдаться течению жизни, широта личности, жаждущей вырваться за собственные пределы, чтобы в конечном счете раствориться во вселенной?

Подойдя к концу своего жизненного пути, свободный от всех условностей, он отбросил все случайное, привнесенное обстоятельствами, встречами, неожиданными влияниями. Осталось одно сокровенное, несокрушимое внутреннее зерно: Ренуар писал мир, в котором тонуло все частное.

Нужно ли удивляться, что Ренуар был счастлив и стал певцом счастья? Наверно, никто никогда еще не жил в таком согласии с законом жизни и смерти, неумолимого разрушения, на которое обречено все живое. Даже собственная его смерть и та будет эпилогом его пути – в полном согласии с главной движущей силой его жизни.

Вернувшись осенью в «Колетт», Ренуар стал жаловаться на болезни. Сначала насморк, потом бронхит, затем воспаление легких мешали ему работать так, как хотелось. Ренуар был вне себя – ведь у него появилась прекрасная модель, великолепная рыжеволосая красавица Андре, которую все называли Деде.

Опасаясь холодов и ветра, Ренуар велел соорудить для себя в саду под оливами маленькую деревянную застекленную мастерскую, куда его переносили в своего рода паланкине. Натурщица позировала снаружи.

Казалось, теперь он всего лишь пламя, питаемое одним чувством. Его тяготило бремя его тела, исхудалого, легонького тела, которое почти уже не слушалось его. Но в этом жалком теле по-прежнему горел пламенный дух.

Как только немного утихала боль, Ренуар писал картины, а не то вдвоем с Гвино работал над скульптурами, забыв обо всем, пока на «Колетт» не спускались сумерки.

Невыносимо долгими были ночи. Ренуар страшился ночей, заранее ненавидя тот миг, когда, вынужденный отложить в сторону кисти и лишенный блаженной радости творчества, он снова ощущал себя просто больным стариком. «Самое трудное время для меня – зима, – говорил он, – когда сумерки сгущаются в четыре часа. Тогда последним часам дня будто нет конца».

По ночам боль становилась нестерпимой. Тщетно старался он уснуть, изнывая под тяжестью простынь и одеял; от одного их прикосновения у него воспалялась кожа. Милое видение – Алина – являлось ему; он думал о Пьере, освобожденном от строевой службы; о Жане, который, едва оправившись от ранения, потребовал, чтобы его зачислили в летную часть. «Наверно, эта идиотская война никогда не кончится», – писал он Альберу Андре в начале 1916 года.

Когда спускался вечер, художника перевозили назад в гостиную. Молча глядел он в окно на темнеющее небо.

«Вы здоровы?» Ответом вам был взгляд, почти враждебный взгляд «застывшего» левого глаза. Слегка скривив рот, Ренуар, бывало, буркнет: «Насморк у меня». Что означало: «Оставьте меня в покое». Потом он вдруг говорил: «Все теперь мне безразлично. Мне все равно, если даже я напишу зеленое лицо или синий апельсин…»

В те вечера, когда он уставал сверх меры, он говорил, что оставит работу: «Еще никогда я не чувствовал себя таким старым»[234]234

Жорж Бессон.

[Закрыть].

Но на другой день он вновь становился самим собой. С трудом пробуждаясь от тяжелого утреннего сна, он поручал свое тело заботам Большой Луизы и медицинской сестры – начиналась его привычная «медицина», как он говорил. Художника умывали, одевали и после завтрака переносили в мастерскую. «Застывший» глаз сквозь стекло оглядывал место, натурщицу. Ренуар оживлялся, коротко и радостно вскрикивал, клал первые мазки: «Грудь-то какова! Нежная! Тяжелая! И под ней такая прелестная складка, и этот золотистый тон… Просто хочется встать перед ней на колени…» Ренуар писал. Он писал, напевая какой-нибудь романс, лишь изредка умолкая, чтобы выкурить сигарету и, отъехав назад в своем инвалидном кресле, посмотреть, как выглядит картина. «Чтобы хорошо работать, надо уметь видеть»[235]235

Жорж Бессон.

[Закрыть].

* * *

Искусство – это тоже оружие, средство борьбы. Французские власти устроили за границей ряд художественных выставок, чтобы показать превосходство величайших мастеров Франции. Для этой цели отобрали не картины Бонна, Бугро и иже с ними, а произведения импрессионистов, и прежде всего Ренуара.

Имя парализованного старца из Каня было у всех на устах. И все больше любопытных устремлялось в «Колетт», все больше становилось посетителей, подчас весьма странных.

«На этот раз дело в шляпе: я великий человек, я уже благословляю божьих пташек! – с иронией говорил художник Альберу Андре. – Представьте, ко мне пришла старая американка, встала на колени и протянула мне, чтобы я к нему прикоснулся, голубка, прикованного к ее запястью».

В январе 1917 года Альбер Андре с женой приехали в «Колетт» провести некоторое время в обществе Ренуара. Как раз тогда же сюда приехал и Жан, получивший недельный отпуск. Присутствие людей, которых он любил, развеселило Ренуара. «Ах, друзья мои! – как-то раз воскликнул он, когда после очередного утреннего сеанса его привезли из мастерской. – Я скоро умру, но, кажется, сейчас я наконец создал лучшую из моих картин!» Однако чуть позже, снова сидя перед своей картиной, он сказал, глядя на нее: «Нет, это еще не шедевр».

Муниципалитет города Баньоль-сюр-Сэз, в департаменте Гар, предложил Альберу Андре стать хранителем маленького местного музея. Андре колебался. Но Ренуар советовал ему принять предложение. «Послушайте, дорогой, сам я мечтал об этом всю жизнь». Ренуар обещал подарить музею несколько собственных картин и рекомендовал попросить о том же Клода Моне и других художников из числа общих друзей. И Альбер Андре дал согласие[236]236

В музее Баньоль-сюр-Сэз, созданном в 1864 году, скоро собралась интересная коллекция произведений современного искусства. Там были две картины, три рисунка и одна литография Ренуара. Моне в свою очередь подарил Альберу Андре одну из своих картин 1917 года, написанных маслом, – «Отсветы на воде». Дюран-Рюэль пожертвовал музею картины Будена, Писсарро и Максима Мофра, Эрнест Руар – картину Берты Моризо, своей тещи. Жена Анри Кросса – две акварели своего мужа.

[Закрыть].

После отъезда Жана и четы Андре Ренуара вновь охватило прежнее одиночество, нарушаемое лишь нелепой шумихой вокруг его имени. «Меня берет оторопь от беспрестанных просьб, которыми мне досаждают», – писал он в апреле Дюран-Рюэлю. Весна с ее коварной мягкостью утомила Ренуара. «Я состарился быстрее обычного», – отметил он в мае.

По крайней мере теперь хоть день стал длиннее и на столько же сократилась ночь – время страданий, тоски, тревоги: тревоги о будущем Пьера, тревоги за Жана, чья эскадрилья осуществляла боевые операции в Шампани.

В июле Ренуар возвратился в Париж. Здесь его ждали многочисленные встречи, и он даже не боялся один ездить на машине в гости. Беседы со старыми друзьями радовали и успокаивали его. В это время он получил письмо – убедительное свидетельство его мировой славы, которое особенно его взволновало. Дело в том, что лондонская Национальная галерея выставила у себя одну из его картин. По этому случаю несколько сот английских художников и любителей живописи прислали Ренуару коллективное письмо, в котором выразили ему свое восхищение: «С той минуты, как Ваша картина очутилась в ряду шедевров старых мастеров, мы с радостью осознали, что один из наших современников отныне занял свое место среди великих мастеров европейской традиции»[237]237

Сообщено Жоржем Ривьером.

[Закрыть].

Это письмо еще больше скрасило пребывание Ренуара в Париже.

В самом лучшем расположении духа он отправился в Эссуа – провести там остаток теплых дней. «У меня здесь отличное вино и такие же дыни», – писал он друзьям, приглашая их к себе. Воллар, который всегда был рад разделить общество художника, не замедлил воспользоваться приглашением. «Кто-кто, а уж он знает, как подступиться к Ренуару», – как-то заметил Жорж Бернхейм, двоюродный брат Гастона. Однажды Воллар принес Ренуару с базара груду рыбы и, бросив ее на стол, сказал: «Напишите-ка мне вот это!» Ренуар, которого рассмешила эта просьба, тут же исполнил ее. «В знак признательности, – продолжил Жорж Бернхейм, – Воллар подносил художнику плевательницу, подавал ночной горшок…»[238]238

Сообщено Рене Гимпелем.

[Закрыть]

В марте Воллар поехал в Барселону, на одну из зарубежных выставок французского искусства. Вообще, он часто просил Ренуара написать очередной его портрет. Художник отшучивался: «Хотите еще один портрет? Притащите сюда кокосовую пальму. Я изображу вас висящим на дереве и почесывающим себе зад»[239]239

Рассказано Жоржем Бессоном.

[Закрыть]. Однако узнав, что Воллар едет в Испанию, художник в свою очередь поделился с ним своей давней мечтой – написать портрет человека в костюме тореадора. Разумеется, едва очутившись в Испании, Воллар тут же стал бегать по портным и возвратился в Эссуа с костюмом тореадора в чемодане.

Сидя за мольбертом, Ренуар увидел Воллара в этом наряде. «Браво!» – крикнул он ему, восхищаясь пышностью и блеском костюма. Торговец картинами, теперь уже не сомневаясь, что получит свой портрет, взял розу и уселся на стул, уверенный, что сейчас начнется первый сеанс позы. «Вы будете тореадором с розой, – объявил ему Ренуар. Но тут же передумал. – Нет, – сказал он. – Роза помешает мне написать ваши руки. Бросьте ее. Пусть будет яркое пятно на ковре!» Воллара вдруг охватило сомнение. Ведь тореадоры все безбородые, может, лучше ему сначала сбрить бороду? «Думаете, если побреетесь, вас сразу примут за настоящего тореадора?» – насмешливо возразил ему Ренуар.

Воллар часто служил ему своего рода козлом отпущения. Художник лучше всех других знал его натуру: жестокое упорство, скрывавшееся за напускной ленью и мнимым простодушием. Он любил донимать его своими шутками, остротами, злоупотребляя бесконечной покладистостью, которую торговец картинами выказывал по отношению к нему. Сколько бы тот ни раздражался, он был готов все вытерпеть от Ренуара.

Покупка картины означала для Воллара обладание ею, и обладание это было его страстью. Он и не женился, вероятно, из-за любви к живописи. В 1906 году он скупил у Вламинка все его произведения, опустошив его мастерскую. Когда художник спросил, почему он не женится, Воллар улыбнулся и, полуприкрыв веки, ответил: «Видите ли, она стала бы вмешиваться в мои дела и наверняка потребовала бы у меня объяснений насчет Сезанна».

То же, что было ему недоступно, он начинал ненавидеть.

Однажды Ренуар заговорил с ним о папском дворце, и тогда Воллар сказал: «Папский дворец? Какое мне до него дело? Мне же не надо его продавать!»[240]240

Сообщено Жоржем Бессоном.

[Закрыть]

Воллар жалуется, что, начав его портрет, художник не уделяет ему достаточно времени и одновременно пишет портрет юной девушки. «Она не так уж красива, эта крошка, – ворчит он. – Когда вы возьметесь за мой портрет?»

Пусть «скотина Воллар» успокоится. Портрет будет закончен. И как бы он ни отличался от других картин этого периода, когда Ренуар по преимуществу писал обнаженную натуру, он встанет в один ряд с крупнейшими творениями художника. Неожиданный и, пожалуй, комичный маскарад Воллара мог бы придать портрету нелепый характер. Но этого не случилось. Волшебством своих красок Ренуар свел на нет нарочитость сюжета: их поэтичность обволокла и преобразила опереточного тореадора.

* * *

Возвратившись в Кань, Ренуар узнал из телеграммы Жоржа Дюран-Рюэля, что 27 сентября скончался Дега.

Его бывшего соратника – покойному было восемьдесят три года – постиг самый печальный конец. Еще в 1909 году он почти совсем ослеп, небольшой процент зрения сохранился только в одном глазу. Мало того, в 1912 году он был выселен из своей квартиры на улице Виктора Массе и вынужден был искать себе другой приют. Художник, оторванный от своих пенатов, не мог привыкнуть к новой квартире, и это окрасило последние годы его жизни отчаянным трагизмом. Он то и дело покидал мертвое жилище, где должен был обосноваться, и без устали бродил по улицам, почти всегда возвращаясь к своему прежнему дому. Подойдя к ограде, он пытался уцелевшим глазом увидеть сквозь щель, как разрушают дом. «Лучше любая смерть, чем такая жизнь», – писал Ренуар. Вокруг него все больше сгущались сумерки. Из прежних друзей-импрессионистов в живых оставался один лишь Моне. А Дюран-Рюэлю, столь рьяно защищавшему их в дни «героического периода», в октябре исполнилось восемьдесят семь лет… Как давно, казалось, все это было: скандал вокруг картины Мане «Завтрак на траве» в Салоне отвергнутых 1863 года, встречи в кафе «Гербуа», где раздавались едкие реплики Дега: «Живопись – нетрудное дело, если ничего в этом не смыслишь. Но если смыслишь… тогда этого не скажешь!» Как изумились бы посетители выставок, некогда приходившие в ужас от работ импрессионистов, будь им дано увидеть картины современных молодых художников: например, фовистов, чьи работы вызвали скандал двенадцать лет тому назад в осеннем Салоне 1905 года; Пикассо и кубистов; первых представителей абстрактного искусства – Кандинского и Мондриана; итальянских футуристов; цюрихских дадаистов… В последний день 1917 года в «Колетт» появился один из представителей этого нового искусства, Анри Матисс, который жил в Ницце. За первым визитом последовали другие. Матисс показал Ренуару некоторые из своих картин.

«Я думал, что Матисс пишет как попало, – скажет впоследствии Ренуар. – Это неверно. Этот юноша очень старается»[241]241

Сообщено Жоржем Бессоном.

[Закрыть].

Уже одни эти слова говорят о молодости старого художника. Человеку всегда столько лет, сколько его душе: старость начинается, когда человек отстает от общего ритма жизни, когда он теряет способность понимать и любить.

Ренуару исполнилось семьдесят шесть лет. Его младшему сыну Клоду было шестнадцать. Художник начал обучать юношу гончарному делу и сам необыкновенно увлекся этим. Распорядившись, чтобы в «Колетт» сложили печь, он стал писать акварелью декоративные мотивы и исполнил ряд орнаментов. Он учил сына работать, вспоминая, как сам учился этому ремеслу.

«Отец больше не жаловался на боли, – рассказывал Клод Ренуар, – он проклинал недуг, который мешал ему показать мне свое удивительное ремесленное мастерство… Ему было приятно вернуться к давним своим замыслам, вроде декоративных панно, гобеленов, фресок, монументальной скульптуры, – ко всему тому, что он не мог осуществить в свое время, когда он еще обладал физической силой, из-за отсутствия средств. Увы, чтобы быть ему полезным, мне не хватало нескольких лет практики, и, бессильный ему помочь, я оставался свидетелем бесплодных попыток отца сделать картон для гобелена „Рона и Сона“, заказанного ему муниципалитетом города Лиона… Я завидовал скульптору, который предоставлял отцу свои руки…»

Сотрудничество со скульптором Гвино как раз в те самые дни завершилось резким разрывом. В январе 1918 года Ренуар окончательно решил с ним расстаться. «Появляется одна статуя за другой, – задыхаясь от гнева, рассказывал он Альберу Андре, который в ту пору как раз приехал в Кань. – Я больше не хочу быть автором скульптур, которые создаются без меня по моим старым наброскам. У Воллара есть печать с моей подписью. Неужели он начнет ставить ее, точно фабричную марку, на всякого рода изделия, возможно далее удавшиеся, но совершенно неизвестные мне?»[242]242

Рассказано Жоржем Бессоном.

[Закрыть]

Художник, однако, не думал отказываться от своих замыслов в скульптуре. В сентябре он написал письмо другому молодому скульптору, уроженцу Эссуа Луи Морелю, которого просил приехать в Кань, если у него есть на то «желание и возможность».

Чтобы избавить Ренуара от жестоких ночных болей, иногда приходилось подкладывать к нему в кровать круги. Но и днем боли не отпускали. Стоило Ренуару сесть, как кожа его тотчас воспалялась. У него было такое чувство, будто он сидит на горячих углях. Когда боли делались невыносимыми, Ренуар прерывал на несколько минут работу, чтобы кто-нибудь посыпал воспаленную кожу тальком. Сам он уже больше ничего не мог делать руками – только водить кистью. Даже высморкаться он не мог. «Я внушаю отвращение», – ворчал он[243]243

Рассказано Жаном Ренуаром.

[Закрыть]. Зная, что Альбер Андре по просьбе редактора «Кайе д’ожурдюи» Жоржа Бессона сейчас пишет о нем небольшую книжку воспоминаний, художник как-то, прощаясь с Андре, бросил ему: «В книжке, которую вы сейчас заканчиваете, не приклеивайте мне ангельские крылья… Скажите-ка лучше правду: что я старый хрыч и всем надоел».

«Затем, опершись руками на подлокотники, он выпрямился и, приняв суровый вид, оборвал ласковые слова прощания: „Да… да… прощайте и убирайтесь!“ Глаза его были полны слез. Вскинув голову к светлому витражу мастерской, Ренуар притворился, будто его ослепил свет солнца, все еще высоко стоявшего на небе»[244]244

Жорж Бессон.

[Закрыть].

Он всего лишь осколок человека. Смерть поселилась в нем. Когда вокруг него кружили мухи, он раздраженно бормотал: «Они учуяли труп!»[245]245

Жан Ренуар.

[Закрыть] Но ни на миг его не удручала, не тревожила мысль о смерти. Красота мира нетленна. И когда пробьет его час, он умрет без сожалений, довольный прожитой жизнью. Довольный не столько тем, что подарила ему жизнь, сколько своей любовью к ней. Любовь – единственный ключ, открывающий все двери. После смерти Алины усадьба «Колетт» снова пришла в прежнее запустение. Травы заглушили виноградник. Никто больше не подстригал деревья. «Усадьба напоминала обедневшую ферму», – писал торговец картинами Рене Гимпель, в марте посетивший Ренуара. Дом тоже был не в лучшем состоянии. Но художник никогда не обращал особенного внимания на окружавшую его обстановку. И никогда не испытывал потребности в роскоши, потому что, как заметил Альбер Андре, «роскошь рождал его взгляд».

Его взгляд и его сердце.

Гимпелю рассказывали, будто Ренуар «в маразме». Когда по прибытии в «Колетт» торговец увидел художника в его «паланкине», он поначалу решил, что слух этот оправдан.

«Передо мной был человеческий обломок, – писал Гимпель в своем „Дневнике“. – Его пересадили из одного кресла в другое, сначала приподняв, затем крепко удерживая за плечи, чтобы он не рухнул. Колени его не сгибались. Он весь был из сплошных углов и словно бы вылит из одного куска, подобно всадникам из набора оловянных солдатиков. Он стоял на одной ноге, другая была закутана во что-то невероятное. Его усадили, помогли откинуться назад.

Когда он садится, перед вами кошмарное видение: прижав локти к телу, он поднимает руки и шевелит двумя страшными обрубками, обвязанными узкими тесемками и лентами. Пальцы отрезаны почти до самого основания, под тонкой кожей торчат острия костей. Нет! Пальцы, оказывается, у него есть, они прижаты к ладоням рук, жалких, исхудалых рук, похожих на куриные лапки, когда несчастную курицу, ощипанную и обмотанную нитками, насаживают на вертел.

Но я еще не видел его головы, едва выступающей над согбенной, горбатой спиной. На нем просторная высокая дорожная фуражка. Лицо бледное, худое. Седая борода, с прямыми, как солома, пучками, сбилась влево, будто под дуновением ветра. Непонятно – как она могла так сбиться в сторону? А глаза?.. Право, не знаю… Ответит ли мне хоть что-нибудь это бесформенное существо? Бывают ли у него хоть какие-то проблески сознания?»

Гимпель отважился произнести несколько банальных вежливых фраз. И тут, остолбенев от изумления, он убедился, что «бесформенное существо» исполнено жизни. Ренуар знаком пригласил его сесть, потом сделал другой знак, чтобы Большая Луиза дала ему сигарету; та сунула ему ее в рот, затем зажгла. Его глаза сверкали. «Я наделен всеми пороками, – сказал он, – я даже пишу картины». И тут же начал оживленную беседу с гостем.

Гимпель спросил, нельзя ли купить у него несколько картин. Но художник отказал ему: «Нет, только не сейчас, я должен оставить побольше картин моим детям. Разве что через год, посмотрим».

В дни, когда состоялся этот визит, а именно в середине марта, Ренуар жестоко страдал от болей, особенно в левой ноге, изуродованной ревматизмом. Сплошь и рядом художнику приходилось вставать с постели по ночам, чтобы спастись от «кроватной пытки». Поэтому он предполагал надолго задержаться в «Колетт». Но, желая хоть немного отдохнуть, он объявил, будто на время переезжает в Марсель. Его мечтой было перед смертью написать большое полотно «Купальщицы», которое он рассматривал как свое завещание живописца. Естественно, ему должна была позировать Деде. Но достанет ли у него сил осуществить эту мечту?

К сожалению, в апреле Ренуару пришлось поехать в Ниццу. Больная нога заставляла его ужасно страдать. Боялись, не началась ли гангрена. Пошли разговоры об операции. Неужели его ждет участь Мане?

В Ницце Гимпель иногда навещал художника и несколько раз заставал его за работой: он писал Деде. Но Ренуар был недоволен. «Двадцать семь раз уже позировала мне эта женщина! – воскликнул он. – Но я себя не узнаю. На прошлой неделе картина была много лучше, зря я тронул ее».

Наконец Ренуар согласился продать Гимпелю несколько картин: «Букет цветов» – за 3 тысячи франков, портрет Деде – за 10 тысяч, «Женщину на лужайке» – за 5 тысяч. Цены были высокие[246]246

В переводе на современные деньги это составляет примерно 4350, 14 500 и 7250 франков.

[Закрыть]. Гимпель поначалу возмутился, но Ренуар ответил, что он не может дешево продавать свои картины, чтобы не причинить убытка торговцам, обычно скупающим его работы, в первую очередь Дюран-Рюэлю. «Я издавна многим обязан Дюран-Рюэлю, – сказал Ренуар, – он единственный помогал мне жить, когда мне нечего было есть»[247]247

Моне в беседе с Гимпелем тоже говорил о своей признательности Дюран-Рюэлю. А Жоржу Бернхейму, пожелавшему купить его картины, Моне в ноябре 1918 года ответил: «Почему я должен продавать вам мои вещи, господин Бернхейм? Есть только один человек, которому я чем-то обязан, – это Дюран-Рюэль. Его из-за нас называли безумцем, и судебный исполнитель чуть не конфисковал все его имущество».

[Закрыть].

Ренуар долго глядел на мадам Гимпель. «У вашей жены прелестное лицо. Мне очень хотелось бы ее написать. Я поместил бы ее в саду».

Однако Гимпели уехали раньше, чем Ренуар осуществил свой замысел. Неожиданно резко усилились боли, от которых страдал художник. Косточка на левой ступне «совершенно разрушилась». Хирург уже готов был оперировать ее, однако опасался это делать из-за отека. «Я никак не могу уснуть, даже больная нога не спит», – писал Ренуар 22 мая Жанне Бодо.

Конец весны и лето были особенно тяжелыми для художника. Он задыхался от зноя, ему докучали мухи и комары. «Все эти мошки лезут в глаза, в нос; есть вовсе не хочется. Я совсем лишился приятных округлостей».

И все же Ренуар снова взялся за кисть.

«Дни художника сочтены», – 24 апреля записал в своем «Дневнике» Гимпель. А Ренуар мечтал написать «Купальщиц». И еще он любовался Деде, рыжеволосой красавицей: в ее теле жарко струилась кровь, и само это тело было звонкой песнью – гимном непреходящей жизни.

* * *

«Я всего лишь простой человек, наделенный кое-какими достоинствами и множеством недостатков. Но я знаю это и потому чужд гордыни», – говорил Ренуар Альберу Андре.

11 ноября он встретил сообщение о перемирии с той же безыскусной радостью, что и другие старые люди, чьи сыновья сражались на фронте. Отныне Ренуару уже не придется со страхом ждать трагической вести. Жан, демобилизовавшись, возвратился в «Колетт».

Зимой 1918–1919 года Ренуар перенес бронхит, который еще больше расшатал его здоровье. «Еще одна такая встряска – и конец», – заявил он. И снова принялся за работу. Картина «Материнство», на которой он написал Алину с их первым ребенком, за последние годы несколько потрескалась. Боясь, как бы полотно не погибло, Ренуар переписал его в уменьшенном виде… Алина! Нежный померкший лик!.. На листах, где художник рисовал акварелью мотивы орнаментов для Коко, он то и дело набрасывал портрет своей покойной подруги[248]248

Рассказано Клодом Ренуаром.

[Закрыть].

Плодовитость художника не только не иссякла, напротив, одна за другой рождались картины: обнаженные женщины, цветы, портреты – он написал, к примеру, портрет жены Жоржа Бессона. Груда картин в его мастерской росла. «Большей частью без рам, они громоздились по двадцать, тридцать штук на сундуках, скамьях или далее прямо на полу», – рассказывал Жорж Бессон. Самые последние работы «были наколоты на планки, составленные лесенкой».

В этом состоянии подъема Ренуар наконец приступил к работе над «Купальщицами». Трудности, которые предстояло преодолеть, не остановили его. Хотя «размах движений его рук ныне был до крайности ограничен»[249]249

Альбер Андре.

[Закрыть], художник все же приступил к этому полотну шириной в один метр шестьдесят и высотой в один метр десять сантиметров. Какая дерзость! Только вдохновение Ренуара позволило ему завершить работу над картиной в несколько сеансов. А между тем эта картина – одна из вершин его творчества как с точки зрения техники (замечательна ее вибрирующая текстура, ослепительна игра оттенков при доминирующем красном цвете – символе жизни), так и благодаря настроению, которое она создает: впечатлению полноты жизни, бездумного счастья, возникающему при виде этого первозданного мира, этих двух наяд, растянувшихся на ложе из цветов и листьев, в ярком радостном свете вечного лета[250]250

Эта картина в настоящее время находится в Лувре.

[Закрыть].

Силы Ренуара убывали. Голос его совсем ослабел. Он реже писал теперь письма друзьям. Иногда, не в силах держать перо, он кому-нибудь диктовал эти письма. Работая в мастерской, он теперь чаще устраивал перерывы. Но его творческий подъем не угасал, и с той же настойчивостью, с той же требовательностью к себе он продолжал свои поиски. Его исхудалое лицо освещалось улыбкой, когда он был доволен только что законченной работой. «Кажется, я уже немного умею писать картины, – тихо говорил он. – Мне понадобилось более полувека, чтобы добиться этого, хотя до совершенства еще очень далеко!»

В июле Ренуар уехал в Эссуа, где провел несколько дней в обществе Жоржа Ривьера. «Чувствую, что по-прежнему иду вперед», – сказал ему художник.

Портрет Жоржа Ривьера

«Он писал как-то крупную обнаженную фигуру, – рассказывал Ривьер, – фигуру сидящей женщины, увиденной со спины. Он был не совсем доволен своей работой: тело не светилось так, как он этого хотел. „Чего-то здесь не хватает, – сказал он, – но мне еще не совсем ясно, что я должен сделать. Какое трудное ремесло!“ На другой день перед обедом я пришел к нему в мастерскую, и он показал мне маленький холст, на котором изобразил без модели ту же обнаженную женщину. „Вот, – сказал он мне, довольный, – наконец-то я догадался, что нужно сделать“. Впечатление молодости, света было и впрямь ослепительным… После обеда он стал выправлять свое большое полотно – за какой-нибудь час картина преобразилась. Весь уйдя в работу, художник не чувствовал ни боли, ни усталости. „Вот теперь все как надо“, – сказал он».

Из Эссуа Ренуар ненадолго уехал в Париж. Было это во второй половине августа.

Луврский музей, чьи сокровища на время военных действий вывезли в надежное место, теперь вновь открыл для посетителей часть своих залов. На первом этаже, в зале Лаказа, временно разместилась выставка произведений, переданных в дар или завещанных музею за период после 1914 года. Здесь была также картина Ренуара – погрудный портрет мадам Шарпантье, переданный Люксембургскому музею обществом его друзей. Художник был несколько обеспокоен впечатлением, которое могла произвести эта картина, да и к тому же сам он уже не столь отчетливо ее помнил. Ренуар попросил Ривьера сходить в Лувр – взглянуть на нее, а услышав от друга благоприятный отзыв, внезапно, охваченный нетерпением, решил завтра же отправиться туда.

Ренуара доставили в музей в инвалидном кресле. Появление художника поначалу вызвало у служителей некоторое замешательство. Но произнести имя Ренуара теперь было все равно что сказать: «Сезам, отворись!» Узнав о прибытии знатного гостя, к нему тотчас устремился один из ведущих сотрудников музея – Гиффре. Он сопровождал Ренуара при осмотре залов, даже распорядился снять со стен картины малого формата, чтобы художник мог получше их рассмотреть. Ренуар много лет не бывал в музеях. Его перевозили из одного зала в другой, «словно римского папу, папу от живописи»[251]251

Альбер Андре.

[Закрыть], и он вновь испытал прежний восторг при виде любимых картин. Увидев картины «Интерьер Шартрского собора» Коро и «Комната господина Морнэ» Делакруа, художник воскликнул: «Какая прелесть! Ни одно большое полотно не сравнится с этими двумя маленькими!» Кстати, о больших полотнах: огромная картина Веронезе «Брак в Кане» привел Ренуара в такой восторг, что впоследствии он без конца повторял: «Я видел „Брак в Кане“ во всю стену!»

Этот день запомнился. «Эге! – смеясь, говорил художник Ривьеру. – Вздумай я явиться в Лувр в инвалидном кресле лет тридцать назад, меня живо выставили бы вон! Видишь ли, надо долго жить, чтобы дождаться такого. Мне повезло».

И еще один день запомнился. Владелец художественной галереи Поль Розенберг пригласил Ренуара вместе с Деде на обед в Вокрессон. Во время обеда художник был весел и оживлен. Заметив в саду красивое дерево, он лукаво воскликнул: «Это же обезьянье дерево! Где Воллар?.. Впрочем, не будем жалеть: хотя бы один день провести без него!.. Он приходит ко мне каждое утро… Подает мне носки…»

Хозяин спросил, хочет ли он вернуться в Париж; напрямую или же в объезд, мимо берегов Сены, через Буживаль.

«Через Буживаль», – ответил Ренуар.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.