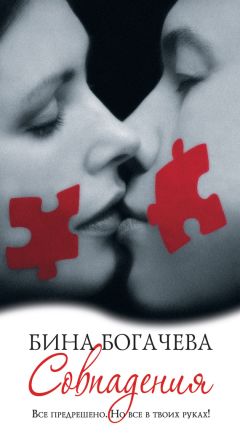

Текст книги "Совпадения"

Автор книги: Бина Богачева

Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)

– Нет ничего более вредного, чем здоровое питание! На самом деле лучшее, что могло бы помочь тут всем нам, – это природная минеральная вода с кальцием, но, увы, ее не купишь даже за двести рюмов, цена, которую надо уплатить за расторжение договора о добровольном переселении. Вот до чего мы докатились. Андон – вершина искусственности. У меня с прошлого года лежит в тепле украденная картошка. Я ее недавно смотрел, она нисколько не изменилась, новый трансгенный сорт. Сто лет назад они вводили туда ген подснежника, кто знает. Прошел год, а она как будто только вчера с поля. Как вам это нравится? Раньше картофель содержал недоступные бедным слоям населения вещества – на треть состоял из белка медуз. Абсурд? Увы, нет. Что там теперь? Вот наблюдаю, когда же он наконец испортится. И еще вот что. Упаси вас Бог как-то иначе, чем обычно, взглянуть здесь на незнакомую женщину. Штрафбат, от года исправительных работ в пластиколомнях. Вам по прибытии выдали инструкцию?

Я кивнул.

– Это местная библия на самом деле. Там перечислено десять заповедей Андона. А переложенное послание апостола Павла к римлянам на технократический из Сверхнового даже не открывайте. Чепуха.

– Я ознакомился и поставил подпись. Все, что помню, – это смертная казнь за секс с лицом любого пола.

– Ерунда. Если бы в этом одном тут была проблема… Есть специально отведенные места, организованные Корпорацией «Мастурбизнес». Ее возглавляет Мастур Бен Али. Вы еще с ними познакомитесь. Посещение их обязательно. Я вот вспоминаю, как мне дед рассказывал, это еще было во времена царя Гороха, когда его родители жили при демографическом кризисе, они спокойно могли жить семьей и воспитывать детей столько, сколько хочешь, так вот отец его, мой прадед, был моряком-подводником. По три месяца был в автономке – автономное плавание, – так вы что думаете, они там все были поголовно в мужеложстве замешаны?

Мы прихлебывали странно-ароматный чай, в котором плавал старый солдатский ремень.

– Для цвету, – пояснил Хавр. – Часто в жизни бывает так, если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал…

– Что вы здесь едите?

– Я особенно не разбираюсь. Ем в социальной столовой, в магазин хожу редко. Не ешьте синтетический кетчуп, пластиковый сыр по возможности. Вчера наши читали прокламацию местной церкви, что шоколад содержит кровь африканских детей, в кофе у них добавлен пепел покойников, в конфетах – тальк, в свинине – гены человека, в помидорах – рыбы, кур кормят абортным мясом. И не соблазняйтесь низкой ценой продуктов. Лучше есть как можно меньше. Странная особенность замечена мною: как только я стал меньше уделять внимания здоровью, оно улучшилось, – засмеялся он. – А это идет вразрез с моими планами. Я стал убежденным вегетарианцем.

Заметив, что я молчу, он пояснил:

– Вегетарианство – это такая замысловатая система взглядов на мясо, при которой есть из него ничего нельзя, а быть из мяса можно. Мясо и мясные продукты, даже консервы, есть не рекомендую по одной простой причине – абсолютно все мясные продукты на Андоне из человечины.

Я мгновенно понял, когда попал на Андон, что здесь установлены совершенно нереальные цены. Расторжение, как говорит Хавр, стоит двести рюмов. Но чтобы заработать десять, надо работать год. Из чего ясно, что расторжение добровольного договора становится для нас просто невозможным. Таких денег здесь не заработать.

– Хавр, а кто отвечает за расторжение договора? Если вдруг, предположим, я найду эту сумму, куда мне идти?

– Мечтаете? Ну что же, невредное дело, в сущности. Признание договора расторгнутым – дело окружного правления, подавать его туда будет городская префектура. Есть там один префект, француз Блер, это целиком его компетенция. Не думаю, что они загружены подобной работой. Сюда переселились миллионы, а обратно возвращаются десятки. Не хочу вас расстроить, но из всех тех, кто хотел вернуться и был мне знаком, никто не попал в их число. Я просто хочу, чтобы вы реально рассчитали свои силы. Самое смешное здесь знаете что?

– Что?

– Что вся эта информация бесполезна. Ни если вы хотите жить, ни тем более если не хотите. Знать вам все это не обязательно.

В это время Глеб услышал знакомый недовольный и требовательный до боли голос:

– Объясни мне, пожалуйста, что все это значит. – И, не делая паузы, тут же продолжение: – Три часа дня! Я его жду, он исчезает, напивается, трубку отключает, потом не берет! Как мне это трактовать? Что это? Как я могу с тобой иметь дело после этого?

В комнате кто-то с шумом растворил шторы и впустил свет в окно.

«Что ты делаешь? – хотел закричать пересохшим ртом Глеб. – Свет! Свет!»

Но вместо этого только бесшумно открывал и закрывал рот.

Черт тебя дери, Соня… А ведь проснулся с приятным ощущением, что наконец-то раскрыл секрет картограммы Андона.

Все оказалось очень просто: картограмма, дающая право на обратное переселение под эгидой Армии Спасения, заполнялась так, как ты этого хочешь. Вот так вот, как хочешь, и все, и это работало. Полная свобода! Как же все просто. Что же надо было сделать с людьми, чтобы они не понимали, не чувствовали этого! Каким же извращенцем надо стать, чтобы понять, что в итоге все, все абсолютно просто! Он пожалел, что не может сказать об этом Мари и Хавру. Впрочем, чего жалеть, они все равно бы ему не поверили. И эта тайна, и это ее понимание вместе с невозможностью донести тут же стали с невообразимой силой давить на виски. Голова словно пыталась разломиться. Пошевелив сухим языком в вязком рту, он осознал, что положение дел скорее напоминает собачью будку, в которой на жаре умер больших размеров пес.

– Скажи мне, почему ты так поступаешь? – Соня приземлилась на край постели. – Неужели мне наконец-то повезло? Я ведь всю свою сознательную жизнь искала алкаша, – с поддельной искренностью произнесла она.

Это его неприятно задело, царапнуло тонко, больно, долго заживаемо и глубоко, как умеют делать мстительные сиамские коты.

– Ты тоже, знаешь, не мой идеал! – отвечал он, прижигая своим раскаленным ответом свежую саднившую внутри рану. Воображая, как бы она сейчас разъехалась, даже не обнаруживая первое время крови. Лишь потом из нее покажется первая щедрая капля, предвещающая пульсирующий поток. Каждый из них имел орудия для причинения боли друг другу и всегда знал, где они хранятся, поставленные под рукой, готовые быть выхваченными в любой момент.

Она в ту же секунду метнула в него молнии зеленых злых глаз.

– И кто же твой идеал?! – взвизгнула она.

Он понял, что цель достигнута и растревоженная кошка готова броситься на раздражающий ее объект. Она нервничала. Потому как при этом покусывала, как обычно, нижнюю губу.

Морщась, он произнес фразу, которую не раз повторял маме его отец: «Понизь свой голос до крика».

– Как я поступаю? Я товарища встретил, которого не видел бог знает сколько лет. У меня дико болит голова, – сказал он, едва прикрыв глаза. – Не голоси!

– Не удивительно! И кем же ты был в своем сне? Анкеем?[28]28

Аргонавт, по одной из версий, был кормчим. Насмехался над прорицателем, споря, что выпьет вино из чаши, которую держал в руках, однако, не выпив вина, отправился на охоту, где был убит вепрем.

[Закрыть]

– С какого это перепугу? Анкей я наяву. Во сне я был героем, естественно.

Неприятная головная боль, тяжеловесная и гулкая, простонала, как поющий от ритмичных ударов рельс.

– Сволочь ты, а не герой…

Соня вскочила с дивана и нервным циркулем начала мерить шагами комнату, скрестив руки на груди, осматривая все вокруг, как будто искала что-то. Глеб смотрел на нее.

Черт бы побрал этих дорогих сердцу женщин. Вот что она мне заявляет, наморщив нос и чувствуя при этом за собой по меньшей мере высокие горы правоты и себя на каком-нибудь пике «Истины»?

Попробовал оторвать голову от подушки в своем прокрустовом ложе. По энергетике он ощущал себя походным вещмешком, набитым всяким промокшим и затхлым тряпьем. Плохо управляемая голова покорно вернулась на место.

– Ты будешь продолжать лежать? – Она пнула под дых диван.

– Это только кажется, что я ничего не делаю. На клеточном уровне… я, знаешь ли, очень даже занят… Ну оставь этот тон! Видишь, умираю, ухи прошу…

На самом деле ему очень хотелось сказать: «Да, буду продолжать лежать». Что он и сделал, но молча.

– Не злись, иди попей чайку. Через пять минут встану.

И действительно, через пять минут вновь попробовал оторвать голову от подушки, туловище – от дивана и медленно сел.

Ребекка была намного сговорчивее.

Пошевелив пальцами ног, обнаружил, что в носках и джинсах залез вчера под одеяло.

– Ребекка не принесет мне случайно воды?

– Ребекка принесет. А я нет, – парировала Соня.

– А если я скажу «пожалуйста»?

Однажды Соня написала ему такую нежную записку и сунула в карман куртки: «Сегодня в метро от кого-то пахнуло перегаром. И я сразу подумала о тебе». Он был обескуражен. Единственное, что, пожалуй, подействовало на него из всех антиалкогольных нравоучений.

Соня достала из сумки бутылку негазированной минеральной воды и алкозельцер.

– Где ж ты шлялся вчера, друг ситный?

– Долго объяснять. Не сейчас.

– Ты же сказал, что тебе по делу надо?

– Я не доехал.

– Не доехал… А куда тебя черти тогда понесли?

– Сказал же, что встретил одноклассника…

– Давай поклюем чего-нибудь? Я есть хочу, не ела еще ничего.

– Иди посмотри сама что-нибудь.

– Неудобно одной по холодильнику ползать. Опять потом скажут, что обжираем их. Пойдем вместе, а?

Он кое-как встал, и они соорудили яичницу. В холодильнике у Вероники Павловны, как памятники Советскому Союзу, стояли всегда не меньше пяти банок зеленого горошка и кукурузы, ведерко майонеза, неизменная трехлитровая банка вспухших от времени соленых огурцов с осадком, прочие несъедобные домашние заготовки, салаты с почерневшими и проржавевшими от времени крышками и зацементировавшееся варенье, которое, открыв, надо сверлить победитовым сверлом. Поели, составили тарелки в раковину. Глеб вернулся в постель. Соня взяла жирную посудную тряпку, которая выскользнула из рук, воняя рыбой…

Стоило ему лишь на секунду закрыть глаза, как перед ним появилось ее лицо и занесенная над ним рука с ножницами. За стенкой слышались какие-то странные звуки.

Наверное, телевизор.

– Что опять? – взмолился он, стараясь не дышать в ее сторону.

– Брови подстричь хочу. Не дергайся, а то выколю глаз.

Он пожалел, что не сдох во сне.

– Перефразировав одну умную женщину, скажу, что мужчину, такого, какой он есть, готова принять только земля, – заключила она. – Леплю конфету.

– Надо ли так напрягаться? Мне тут рассказали, как делают корабли в бутылках…

– Как?

– В бутылку засыпают силикатного клея, говна и трясут. Получаются разные довольно странные штуки. Иногда корабли…

– Я так и знала.

– На выходных надо нагрянуть в деревню. Бабушке восемьдесят два, и она решила стать тру-эмо. Надо предотвратить. Поедешь?

– Поехали, – согласилась Соня. – Но я бы вашей волшебной бабушке не стала мешать. Она, мне кажется, знает, что делает. С чего это такие шутки?

– А ты бы послушала ее сленг, который она мгновенно впитывает от Светочки…

– Поедем непременно! Тем более что я хочу сделать несколько эскизов и попросить бабушку позировать мне. А Светочка будет? У Светочки красивые кисти рук, тонкие запястья, изумительный профиль, я рассмотрела ее в прошлый раз, она, должно быть, стала еще взрослее. Она божественна, юна и пропорциональна. Афродита Книдская, не меньше. Губы – Афродиты, руки – Афины.

– Пропорциональна?

– Да. Это я помню, как таблицу умножения: кисть руки составляет одну десятую часть роста, голова – одну восьмую, ступня – одну шестую, голова с шеей – тоже одну шестую, рука по локоть – одну четвертую.

Соня закончила брови и пересела за компьютерный стол, склонилась и затихла. Прошло пятнадцать минут, она молчала, застыв в одной позе, лишь клацая и орудуя локтем правой руки.

– Ты чего там делаешь?

Он заметил, как она уставилась в зеркало и чем-то ритмично тыкает себе в верхнюю губу, с легким усилием отстраняя это что-то обратно.

– Усы щипаю.

– Господи…

– Вы дерьмо свое будете когда-нибудь за собой убирать? – поинтересовалась Вероника Петровна.

– Какое еще дерьмо? – Соня недоуменно взглянула на Глеба.

– Это она про посуду. Не обращай внимания.

– А отец где?

– Уехал куда-то, не знаю. Он не разговаривает ни с кем. У него ноги стали еще больше опухать, он злится.

В это время Вероника Петровна вернулась в комнату, с силой хлопнув дверью, и продолжила производить звуки, которые на этот раз ни с чем нельзя спутать. Она рыдала. Протяжно, громко, всхлипывая, сморкаясь и изображая всю гамму попранных чувств, чтобы вразумить неразумного мальчика общаться с мамой хорошо, а не доводить ее до белого каления.

Как это унизительно – лежать и знать, что и там за стенкой слышен каждый звук, каждый скрип, каждое малейшее шевеление. Правильно интерпретированы все звуки «му», безошибочно установлены источники скрипа, верно угаданы мотивы шевелений под громко, зловеще и бесперебойно говоривший телевизор из обеих комнат. И подолгу не ходить в ванную, потому что и так все все поняли, так хоть этим сбить с толку. Дескать, не мылись – значит, ничего и не было. Глупость… Выходить одетыми и прибранными, как ни в чем не бывало – это мы тут читали, смотрели телевизор, не отрываясь, скрипя и пыхтя от напряженного смотрения.

– Ты даже и представить себе не можешь, что значит потерять сына! – не отнимая напряженных рук от лица, кричала, выбежав в коридор, Вероника Петровна, обращаясь к Соне.

– Что значит потерять? – недоумевала Соня, вглядываясь в промежутки между ее пальцами.

– Отдать! – навзрыд произнесла она.

Глеб вообразил, как его, будто младенца в люльке, одна женщина передает с напутствиями другой.

– Да что вы, хороните его, что ли, в самом деле? Он что вам, вещь?

– Закрой дверь, – попросил Глеб, – пусть проревется.

– Что у нее с лицом? Или мне показалось?

– Не показалось. Она сделала пластическую операцию. Теперь сидит дома, если надо куда-то ехать – очки, платки, такси. И слезы. Себя стало еще жальче. Мне бы посидеть сегодня над кандидатской по истории философии Древней Греции… Обещался доделать, время поджимает. Голова как колокол звонит.

– Так и писал бы раньше. Кто тебе не давал?

– Да я садился, но не писалось… Не знаю, как и докончу, нет куража.

– Ну и лежи теперь, как усопший. С пультом. Напиваться до звона в голове есть кураж. Как жить в этом бардаке, скажи мне? Научи меня, я не умею! Ты же умный, ты заглянул в такие книги, которых я и в глаза не видела. Я тебя хочу, я с тобой хочу! Но как? Как? Как, леший тебя дери, это можно осуществить? Меня выматывает это почасовое общение. Тариф «Личная жизнь». Не хочу так больше. Как? Как мы можем быть вместе? Растолкуй мне. Как жили другие философы со своими женщинами? Они что-то же предпринимали? Что-то ведь делали?

Две крупные прозрачные капли выкатились из ее глаз, как два шара, извлекаемые игроками из луз на бильярдном столе.

– Ты в движении, ты в динамике, ты суетишься… и у тебя ничего не двигается с места. Где что-то, что тебя сделает радостным, довольным, бессмертным? Как ты собираешься жить дальше? Или тебе всегда будет тридцать? Как там у Рубиной? Изрядно потрепанные тела и хорошенько поношенные лица… Всех детей убивали еще до рождения, удобно, когда и женщина относится к этому просто. Хоть бы одна послала вас к черту.

Но и у меня дома заниматься любовью тоже совершенно невыносимо. Можно привыкнуть к шуму машин за окном, к воплям соседей, к всегда капающей воде из крана, можно даже привыкнуть к включенному телевизору в комнате одновременно с радио на кухне, но невозможно – к застарелому кашлю тетки за стенкой, к скручивающему нервы ритмичному скрипу старого массивного родового дивана…

Глеб заметил, что какой-то незнакомый легкий газовый шарф обвил Сонину шею голубым облаком.

Все мои тезисы – ложь от первой до последней буквы. Она хотела бы жить на Манхэттене, да, да. Жить с одним, ждать другого и мечтать о чем-то с третьим. Мечтать обнять своей водой нырнувшего в нее солдатиком с трамплина самоуверенности мужчину. Так, чтобы утоп в русалочьей заводи. Оловянный, деревянный, стеклянный. Но солдатики ломаются, всплывают, разбухают, бьются…

– Лопается терпение. Я тебя лю, я на тебе же… Скажи мне, твой папа робот?

– Нет, наверное. Но я не уверен на сто процентов.

– Твоя мама робот?

– Я бы и тут не давал однозначного ответа…

– Мы роботы?

– Этого мы не знаем. Лимонов так говорит – мы биороботы. Но совершенно точно множество даже самых образцовых пар развалилось, как только тетя из загса ткнула своей искусственной указкой с армейским сарказмом в места, где надо поставить подписи под тем, что право собственности на партнера зарегистрировано ею в городской амбарной книге гражданских актов. Мы же сразу перестаем, даже самые психически уравновешенные, ощущать себя свободными! Это бегство по прериям с накинутой на шею петлей.

– При чем здесь это? Чушь собачья все, что ты только что сказал. Дело вовсе не в печати. Я о намерении. Его нет. Понимаешь? Брак – это прекрасно, но не в нем дело. Это честная сделка. Это символ, оплот, это знак того, что двое выбрали одно направление, что они вместе. Вот и все. Почему ты отказываешься быть со мной честным? Потому что любовь и расчет не совместимы? Потому что чувство нельзя подкрепить договором? Но отчего тогда ты хочешь обладать мной безраздельно? Той, с кем ты все-таки хочешь и намерен разделить эту жизнь? Или это не так? Все очень просто. Ты не хочешь шевелиться, не хочешь думать, как оно там будет дальше. И твоя неуверенность в браке лишь следствие этой лени. Да, мальчик, жизнь такая. То, что прочная семья держится исключительно на любви – чушь, ее оплот – умение быть партнерами. Финансы – ерунда, это просто вода, но лодка качается на воде, существует на воде, а не на суше. Это тоже закон. И ты в своем будущем вот такой, какой ты сейчас, существуешь один, а не вместе со мной. Понимаешь ты это? Один.

– Хорошо, воспринимай наше неоформленное общение, раз тебе это так важно, как досвадебное. Это тебя устроит? Давай тренироваться, как будто мы уже настоящая семья, как будто все подписи уже поставлены. Что мешает? При чем тут загс, скажи? Сама же говоришь, что брак – не тусовка.

– Ты вор, Бердышев. Ты у меня украл пять лет. И все-таки брак – это договор, это обещание. Обещание не нарушать то, что мы заранее обговорили, обещание состариться вместе, если хочешь. Когда два седых и старых учат вместе суахили, чтобы тренировать память, слушают классическую музыку, гуляют в парке. Мне нужен такой умный старик под старость лет. И кто знает, может быть, и секс не так уж невозможен… У меня есть позиция, у тебя есть позиция, как умные взрослые люди мы должны усесться за стол переговоров и договориться о том, как двоим быть дальше, соблюдая комфорт, сохраняя чувства и уважение друг к другу. Не надо обещать мне всякой дряни в духе «я сделаю тебя счастливой». Это уже моя личная задача. Если я леплю Эмму Бовари, не значит, что я Эмма. Хотя «Бежать, бежать от всего!», пожалуй, ценный ее совет для некоторых. Я отчаянно пытаюсь, не сбегая, решить это с тобой.

– Свадьба для сформировавшегося холостяком мужчины – подлинный и настоящий стресс. И потом… я не уверен в тебе. Не уверен, что ты тот человек, на которого можно положиться мне, как мужчине… Ну… ты понимаешь.

Она вспыхнула, как береста в костре.

– Давай расходиться, – предложила она.

– Какая свежая идея!

Нет, женщины определенно эволюционировали из пиявки, а не из ребра. Слишком они изворотливы и кровожадны.

– Я и не предполагала, что диплом о высшем образовании выдают тупицам. Прости, но просто свадьба мне не-нуж-на. Мне необходимо намерение. Штампа не надо, я не его хочу. Ты не понимаешь? А теперь не надо уже и намерений. Столько времени пробыть рядом с человеком, в которого ты не веришь! Ты не противоречишь сам себе? Послушай же, что ты мне говоришь: ты дрянная женщина, я не верю тебе, не верю в тебя, но я готов еще поиграть в эту игру «давай потренируемся в семейной жизни, прежде чем мы заживем, как семья», но ты того… не забывай, что ты куча дерьма для меня! Каждое слово в названии этой игры надо написать на лоб и понять, откуда оно там. Как это мерзко!

Снятая с ноги тапка с досады полетела в дверь.

Как я рада, что могу с легкостью выйти из себя, могу себе позволить проявить эмоции в отличие от него. Мы готовы скрывать то, что нам мерзко даже от собственного сознания. Потому что нам будет невыгодно знать это. Мы будем вынуждены что-то предпринять, тут же выкинуть из собственной жизни множество посторонних, чуждых нам людей, за которых мы уцепились. Мы и есть эти люди друг для друга. Он неисправим. Нет, нельзя любить человека вопреки тому, какой он сейчас, в надежде на то, что он будет другим завтра. Пять тысяч завтра уже наступило, и ничего не меняется. Напрасно думать, что, если бы я любила его больше, он бы точно изменился. Если мужчина себя не любит – он не изменится. Я отказываюсь от усовершенствования мужчин. Да, мы можем жить как будто ничто не чудо, мы можем жить, как будто все есть чудо. Мы можем жить как угодно…

– Ну что мне, пойти грабить? Лодки у нее качаются на финансовой воде…

– Не грабь себя в первую очередь. Я тебе толкую только об этом. Ты же от всего отгораживаешься своими страхами, запрещаешь себя любить. Начни хотя бы с себя, я переживу. Разреши себе самому полюбить себя. В этом-то нет боли! Нет предательства! Я не умею до тебя достучаться. Руки болят.

На столе стопкой сложенные платоновские «Диалоги», Софокл, «Никомахова этика» Аристотеля, киники и киренаики, с их вечным противопоставлением добродетели гедонизму. Она с отчаяния смела их на пол и ушла в ванную. Из ванной она принесла влажную тряпку и улькнула с ней куда-то за стол. Только было Глеб стал кемарить, как заметил краем глаза, что Соня тянет из системного блока сетевой кабель.

– Что ты делаешь?! – завопил он изо всех сил.

Она выпустила провод и разогнулась, вращая круглыми глазами, как нашкодивший ученик в кабинете физики.

– Тебе сколько лет?

Он вскочил, крепко схватил ее за предплечье и вывел из комнаты, всучив в руки «Введение в философию» Челпанова 1912 года.

– Сядь почитай!

Когда через полчаса он вышел в кухню, она с опухшими красными глазами сидела, склонившись над книгой, которую он тут же вырвал у нее из рук на месте «…между физической жизнью и моральной нет никакого различия: и та и другая есть приспособление».

Ей пришло SMS. Она прочла его и подняла округлившиеся глаза:

– В среду приезжает Варя с Машенькой из ГОА. Надо встречать. Им теперь, оказывается, негде жить, она вернется к нам. Тетерников выгнал ее на улицу, подает на развод и лишение родительских прав.

Глеб нервно почесался. Предполагая некоторые неудобства, он еще не подозревал об их размахе. И вспомнил, как, глядя на ее сестру, впервые подумал, что эта женщина и «мать» два несовместимых, два не сочетаемых друг с другом понятия. Он знаком с Варей мельком, но сразу понял, насколько она архистранное существо, фантастически красивое, столь же фантастически глупое и имеющее всего два недостатка, первый из которых сначала казался достоинством, – у нее были сросшиеся пальцы на правой руке – безымянный и средний, что в принципе не предполагало обручального кольца, как по наивности думали Тетерников и окружающие ее мужчины. И второй – она была женщина-паразит. Всю свою жизнь она существовала за чужой счет, главным образом за счет Софьи, никогда и нигде не работала и была просто отвратительна в этой своей манере наивно верить в то, что кто-то обязательно ей поможет. Самое странное во всей этой софистике, что ей действительно помогали.

Приезд грозил неприятностями и нервотрепкой. Видимо, Тетерников теперь уже окончательно выдохся и выпер эту курву безвозвратно. Варя вела кроме паразитического еще и разгульный образ жизни, любила «курнуть», и если уж напивалась, то после этого ее можно было видеть блюющей в урну у подъезда, или бегающей в ночной сорочке по парадным лестницам, или на «сломленных ногах», или роющейся в холодильной камере соседнего магазина в поисках пельменей – с чупсом во рту и Машей под мышкой.

– Какая прелесть! – предвосхитил ее визит Глеб.

Соня погрустнела:

– Я думала, хоть Варька пристроена наконец…

Она подошла к монитору:

– С кем это ты переписываешься?

– Ни с кем. – Он закрыл программу.

– С кем ты переписываешься? Кто это Мерленер?

– Да…

– Женщина, мужчина? Играешь в Генри Флауэра?

– В кого?

– Ой, ну у Джойса Блум переписывался с некой Мартой Клиффорд. – Она сделала глубокий вдох и очень глубокий шумный выдох. – А ты у меня с кем переписываешься? Ладно, плевать уже на все.

– Не помню с кем, не помню про Блума. Но они, по-моему, так и не встретились. У тебя вдох получился короче. Это правильно.

Она встала и начала собираться.

– Ладно, все, сегодня у тебя не останусь. – Она хмурилась. – Домой поеду. Мне еще надо в магазины кое-какие заехать, вечером я договорилась о встрече. Нашла новую модель, студентку. Почти забесплатно, кормлю ее, ночует у меня в мастерской. Роскошная девочка, длинная, скуластая, мулатка-шоколадка. Все, мальчик, я ушла.

– Так что в субботу, едем?

– Договорились же. Не провожай меня, убегаю. – Она поцеловала его в щеку. – Воняешь. – Сморщилась.

Он все-таки поднялся ее проводить.

– Люблю тебя, – тихо сказал он, поправляя ей сумку на плече. – Как думаешь, сколько это стоит?

– Мне бесплатно, как я понимаю. – Она пристально посмотрела в его глаза и нажала на дверную ручку. – Погоди. – Она открыла дверь и вернулась. – А если завтра, вот смотри, вдруг завтра я не смогу вставать, потеряю работоспособность, жизнестойкость, все потеряю? Ты останешься со мной?

Он молчал. Она блуждала взглядом по темным мутным лужам его глаз, словно измеряя их глубину.

– Если мне нужны будут средства, огромные, неимоверные средства, чтобы жить и не ощущать боли. Ты останешься со мной?

– А ты со мной? Ты! Останешься?

– Ты не ответил. Понимаешь, вот сейчас я ощущаю боль. Мне больно. Все время одиноко и больно. И это ненормально, противоестественно как-то.

– Я буду любить тебя, даже если тебе трамваем перережет ноги.

– Не понимаю, почему мне должно экстремально перерезать ноги, прежде чем я получу то, что заслуживаю с такой грандиозной любовью? Любить. Что значит любить для тебя? Любить и ничего не делать? Любить и смотреть, как я умираю? Ты ведь и сейчас это делаешь. И громыхаешь по мне трамваями…

– Мне тяжело с тобой. Ты замкнута, ничего никогда о себе не рассказываешь… Из тебя все надо тащить клещами.

– Замкнута? – Ее лицо исказилось. – Не рассказываю? Что еще я могу о себе рассказать, кроме того, что сама знаю? Какие тебе еще нужны подробности? Ты думаешь, что там, в глубине меня, спрятано еще что-то? Что? Меня не надо препарировать в поисках души, Микеланджело. У каждого внутри свой ил, личный, как воздух в легких, который невозможно уже никому передать, там все усвоено уже, углекислота, понимаешь? Не надо перекапывать меня, как огород, по сто раз. Ничего не родит такая земля, кроме раздражения. У меня ощущение, что меня добровольно просят испустить дух.

– Ничего, что я видел вас вчера в половине пятого на Московском вокзале в то самое время, когда набрал тебя, и ты ответила, что ты в мастерской? – Его губы дрогнули.

– Тебе самому не противно? Прекрати следить за мной! Это вовсе не то, что ты можешь подумать, понимаешь? Вовсе не то. Я шла по улице. Шла, а не лежала в постели. Ведь в этом есть разница? Да, у меня очень большое сердце, и в нем одновременно умещается несколько мужчин, но это не связано с сексом. Тупым консервным ножом пытаешься вскрыть грудную клетку и докопаться до какой-то одному тебе известных искренности и лжи. Хочется только глубже нырнуть, туда, где ты меня не достанешь из-за высокого давления.

– А у меня очень большой мозг, и его одновременно могут иметь несколько женщин, но я не со всеми согласен поддерживать отношения. Ты не понимаешь? Как тебе это втемяшить в голову? Я тебе не изменял все это время, пока мы были вместе. Ни разу!

– Почему?

Он выпучил глаза, услышав этот вопрос. Вот так так!

– В каком смысле, почему? Тебе это странно? Непонятно?

– Ну, просто это твой выбор. Хозяин – барин. Не изменял. Спасибо, да? Зато ты порно смотришь, мальчик мой…

– Ну и что. Что? Да, смотрю! Когда тебя рядом нет. А что делать?

– Тебе сказать? Делать так, чтобы я чаще была рядом. Не думал об этом?

– Еще чаще? Вот такая врунья и блядь?

– У попа была собака…

Она резко повернулась и, рывком открыв дверь, захлопнула ее, отдавив ему до синевы указательный палец.

Вечером она написала сообщение в icq: «Все, что мне от тебя было нужно, – это любовь, та, которая у тебя черт знает что такое. Я смирилась и решила: «хорошо», пусть будет всего-то интерес, всего-то доверие, всего-то дружба. Любовь не нужна, как видишь, ее нет в этом списке. «Любви» не надо. Любовь раздай нищим. Я не хочу твоей заботы обо мне, твоего повышенного внимания, восхищения моими творениями и понимания. Я не жадная и не хочу, чтобы все это принадлежало всегда только мне. Безраздельно. Давай попробуем расстаться и останемся хорошими знакомыми. Я так больше не могу. Но прежде… Не сочти за издевательство. Я прошу тебя позировать мне для бюста. Когда все разваливается, мы должны найти в себе силы сохранить уважение и то тепло, которое еще испытываем друг к другу. Мы можем сделать что-то, не ставшее общим и ускользающее, не способное сочетать двоих людей во времени. Мы не можем сделать ничего природного, потому что сопротивляемся природе, так пусть это будет бюст, чтобы просто стать его зрителями. Потому что скульптура и от художника, и от зрителя требует повышенной воли к жизни, она несет в себе застывшую концентрированную энергетику двоих, как наши не вылепленные из бытия дети. Все, что мы сотворили, – странно и страшно, но нам не хватает понимания и душевного ужаса, чтобы осмыслить и сопоставить масштабы. Наш Инцитат[29]29

Любимый конь императора Калигулы, ставший римским сенатором.

[Закрыть] тоже сидит в Сенате. Мы оба безумны. Лабрюйер[30]30

Жан де Лабрюйер (1645–1696) – знаменитый французский моралист.

[Закрыть] прав, все наши беды начинаются от невозможности быть одинокими. Соглашайся позировать мне. Это прекрасная возможность помолчать наедине».

Он знал, что она просто капризничает.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.