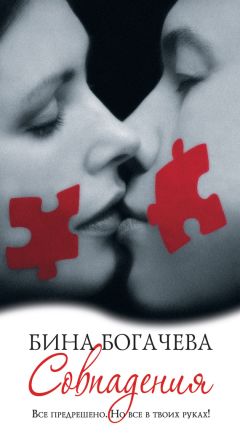

Текст книги "Совпадения"

Автор книги: Бина Богачева

Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)

Теперь я понял, что Софья не случайно увлекала меня в свой мир, который напоминал мне ребус, где все было спрятано от меня, зашифровано, и она сама представлялась в нем настоящей Софьей Беловодовой[54]54

Героиня романа Ивана Гончарова «Обрыв».

[Закрыть], испорченной, надуманной, даже дерзкой, извращенной, но вызывающей отчего-то мой живой интерес. Больше всего на свете я хотел докопаться до того, какая она на самом деле, и вернуть ей эту ее потерянную природу. Уже и не помню, как, каким образом произошло то, что они все, сколько их там было в этой семье, сели мне на шею. Сели мягко, с любовью. Самой младшей из них было всего полтора года, когда я впервые стал их многодетным отцом.

Помню, как мы лежали с ней летом в парке на траве и женщины, болтающие невдалеке, сплетничали, глядя на нас, шептались: «А еще говорят, толстые бабы горячие… Вон смотри, как она его своими костями к земле прибила».

Тогда я не знал, насколько сильно сидел в ней ее невроз, почему она предпочла позерство и пряталась от мира, ничем ее на первый взгляд не обижающего. Она была ребенком, с самым повышенным тонусом в мире, с зажатыми кулаками, куда спрятаны даже большие пальцы, и ни за что на свете она не хотела их разжимать. Она была моим зеркалом. И, желая узнать и изменить ее, я на самом деле страстно желал прежде всего перемен в себе.

Мне казалось, что Соня готова была играть любые роли и бегала по этой отвратительной сцене как бешеная, лишь бы никто не увидел, что там у нее внутри на самом деле, что она думает, чем живет, о чем мечтает. Даже мечты она перепридумывала на те, что не имела на самом деле. Настоящие ее мечты оставались для меня секретом. Ее секретом было все, она сама была ходячий секрет. Мне казалось, что она запуталась, и я как благородный рыцарь пришел ее распутать, поцеловать и освободить. Я пришел подарить ей свободу и счастье своей убийственной любви. Могла ли она любить меня искренне за эту боль? Она любила, как могла. И счастье, что я смог разглядеть в ней все эти противоречия, которыми и сам обладаю вполне.

Анализируя собственное детство, я вдруг понял, что по переживаниям оно у нас общее, схожее, словно одно на двоих. Разве могли мы быть счастливы, два недоделанных уродца? Разве могли мы дать друг другу то, чего сами не имели с самого рождения? Тогда для меня это знание еще оставалось недоступным, а любовь кособокая, недоношенная и недоразвитая родилась, не спрашивая на то своего разрешения. У Ошо прочел: «Невозможно заставить себя любить изо всех сил. Но именно этим люди и занимаются, вот почему в мире отсутствует любовь». Мы без конца только и заняты тем, что пиаримся друг перед другом, и в этих презентациях замутняются, мутируют либо вовсе утрачиваются наши чувства.

Роман выбыл из группы. Нас осталось шесть человек. Следующим этапом вновь осмысляемого «развития» стало детство, тот самый важный отрезок, развивающий костяк, равный семилетнему циклу обновления, включающий грудничковый период, детский сад и первичную социализацию, как некий ввод в программу.

Меня туго запеленали, крепко прижав руки к телу, так что невозможно было шевельнутся. Тело вспомнило, каково ему было тогда, и отозвалось странными эмоциями и недовольством. Не важно, взрослый ты или младенец, ограничение твоей свободы сковывает тебя совершенно одинаково, и оно приходит к тебе из самого младенчества, оно становится привычным. Тебя приучают, что находиться со связанными руками безопаснее и приятнее в конечном итоге, чем с развязанными. Свобода опасна, вот к чему начинает привыкать маленький человек. О тебе заботятся, про тебя все знают взрослые, знают лучше, чем ты сам. Ты ешь, пьешь и испражняешься по выдуманному ими расписанию, твои желания и просьбы пить игнорируются, как и твой отказ от пищи, которая тебе неприятна. Потому что ты не можешь знать, что тебе нужно. Никогда.

По очереди мы выступали в роли родителей и родственников, трясли погремушками перед лицом, заглядывали в глаза, в рот пихали соски, вонючую жидкую манную кашу из бутылок, сюсюкали, изображая адский паноптикум бездумного человеческого существования, отголоски никому не понятных ритуалов, вплоть до языческих, пели дикими голосами громко и тошнотворно, заглядывали друг другу «в коляски» и умилительно шепелявили. Я лежал запеленатый и старался проникнуть в суть происходящего. Взрослые казались мне либо животными, либо идиотами.

Оказаться в шкуре младенцев для всех без исключения участников группы было невероятно полезно. Саша, сама не так давно родившая, плакала над этим театром полумертвых душ, принимающих в своей мир только что родившееся создание с таким бесчеловечным ритуалом. Лешу рвало от каши. У Наташи после пеленания началась истерика, которую с трудом смогли остановить, оказывается, она имела склонность к клаустрофобии и ее корни, вполне возможно, именно отсюда и произрастали.

В детском саду начались новые извращения. Модераторы ставили нас на стул посреди зала и заставляли читать стишок без всякой подготовки. Любой. Но из-за внезапно возникшей скованности, неготовности, неожиданности все стихи, как назло, испарялись из головы. Кто-то краснел, кто-то бледнел, и каждый переживал заново то, что уже не по одному разу приходилось переживать в детском возрасте. Затем в центр зала выносили детские горшки и каждому предстояло снять штаны и пописать под вопли воспитателей и смех одногруппников. Кто-то улыбался, кто-то сидел угрюмый, переживая собственный позор и неловкость. Мне тридцать три года, и я сижу на корточках на маленьком горшке посреди большого зала, с опущенным в него петухом, в жалкой попытке пописать на глазах таких же взрослых, как и я, детей…

Каждое упражнение, связанное с телом, обнаруживало свои якоря, свои нити, ведущие в подсознание, особенно когда действия связаны с работой в паре. В паре, как это ни странно, каждому необходимо позаботиться именно о себе, найти для себя комфортные условия, свою комфортную зону. Если партнер будет ориентирован тоже на себя, пара только выигрывает: в итоге двое, связанные общим делом, пребывают в уютных для обоих условиях. Я ощутил, как это важно для жизни, для семьи, для любых коммуникаций, для дружбы. Получается, что все специальные подстройки под другого оказываются лишними и только вредят. Первоочередная забота о себе в паре приносит ощутимую пользу другому, как это ни странно. Открытия не поспевали за открытиями. Мой дневник заполнялся неразборчивым, эмоциональным почерком.

За семь дней интенсивных занятий чего мне только не довелось пережить. Я падал назад со стула и на пол плашмя, сохраняя в себе уверенность в чужой поддержке, веру в «добрые силы» и людей, которым предстояло доверять. Вся человеческая жизнь строится на процессе доверия. Меня растягивали за ноги и за руки над землей. И это свободное падение, этот фристайл научил, пусть и на короткое время, доверять процессу жизни, не бояться отдавать и терять, осознавать, что мое от меня на самом деле никуда не девается, что я мало чем обладаю на самом деле на этой земле и вместе с потерей не теряю свою идентичность. Банальная мудрость, которая пришла самостоятельно, проступила одновременно с кровью на коленях.

С Сашей, которая играла для меня роль Сони, мы ходили по канатам, брошенным на пол и знаменующим жизнь от первого до последнего вздоха. Сначала каждый шел своей дорогой, проходил свой «канатный путь». С открытыми глазами, затем с закрытыми, после – по изгибающимся канатным петлям. Затем канатные дороги пересеклись, мы брались за руки и проходили каждый свой путь, но уже держась вместе, двигаясь в одном направлении, как это и бывает в жизни – с толчками, напряжением, разрывами, нахождением друг друга, помощью, опорой, умением вовремя отпустить и подстраховать и постоянным, непрерывным движением вперед, туда, куда проложена кем-то едва ощутимая в темноте канатная дорога.

Я еще до конца не осознал всех извлеченных уроков из пережитого. Но мне стало легче, на короткое время я испытывал эйфорию, временами мне было страшно, больно и жутко. В игровой ситуации «палач-жертва» крепкий и спортивный Алексей, очень четко я понял это буквально с первых минут, выступил для меня в роли отца, когда избивал и доводил меня. Я забивался в угол, но он продолжал пинать меня, волочить по полу, и я вспомнил ту сцену из детства, когда отец таскал меня за шапку по коридору, ударяя об стены. Мне стало плохо. Кроличья шапка снова стала душить меня, въелась невидимыми веревками в горло, я выставил вперед подбородок и заплакал, в глазах потемнело. Тогда я ненавидел стоящего передо мной отца и клялся отомстить ему, когда вырасту, но вырос и забыл о данном самому обещании. И я исполнил его. Когда встал на шатающихся ногах, задыхаясь от ненависти и выпрямив спину. Он стоял передо мной, уверенный в себе, наглый, улыбающийся, с чувством превосходства, надменный, все еще по старой привычке пытающийся поучать меня, издеваться, подчинять меня своей воле, запугивать, унижать, уничтожать и даже замахнулся, как он это любил. И тут последовал очень мощный удар в солнечное сплетение, в который я вложил всю свою ненависть за эти годы. Он согнулся пополам, упал на колени, закричал что-то и застучал рукой по полу, а я с остервенением стал бить его ногами по животу и голове и наслаждался тем, что наконец-то могу постоять за себя.

Тут меня схватили за руки, стали оттаскивать, в глазах рассеялся мрак, и из него выступила вся сцена происходящего. Алексей, скорчившись, лежал на полу, группа наблюдала с оцепенением, модераторы держали меня под руки.

X

Позавтракав, Глеб попил чаю, пролистнул пару статей в Сети, решив набросать кое-что от руки для предстоящей лекции. Отец с утра уехал на рыбалку, мать стирала в ванной замоченное и предварительно протухшее в тазу белье. Зазвонил домофон.

– Открой же! – закричала мать. – Оглох, что ли?

Глеб нажал кнопку домофона и отворил дверь. Через минуту поднялся лифт, и перед ним предстала Ольга Пална. Всегда веселая, звонкая. Как и в тот раз, от нее весь дом приходил в движение, а от смеха позвякивал чешский хрусталь в немецком полированном стенном гробу. Пару раз она как-то нарывалась на Соню. Они обменивались приветствием, и Соня плотно закрывала к ним в комнату дверь.

В первый раз они весь вечер просидели безвылазно в комнате, пока мать с Ольгой каркали на кухне, смотрели фильмы, и не слышали, как она ушла. Во второй столкнулись с ней в дверях.

– Чего эта крашеная потаскушка к матери зачастила? – спросила Соня. Он немного удивился ее прозорливости. Так как сам не решался так точно сформулировать то, что само собой вертелось на языке. – Коньяк носит, смердит от нее за километр французским нафталином…

Он заверил, что не в курсе.

– Знакомая с прошлой работы. Мать, по-моему, денег у нее заняла.

Палну всегда, как и теперь, сопровождал безвкусный низкокалорийный торт, сладковато-душный густой аромат духов и фляжка коньяка. Она быстро разделась, помахав на себя руками от жара, прошла и встала у ванной. Вероника Петровна выскочила наконец из ванной комнаты и поцеловала ее. Ушли на кухню. В принесенные еще в прошлый раз коньячные бокалы Пална по-хозяйски разливала коньяк. Иногда она становилась печальна и неподвижна, в это время особенно усердно крутила что-нибудь в руке или ее быстрые пальцы взад-вперед двигались по ножке бокала. Ольга была действительно моложе Вероники Петровны, ее возраст не выдавали даже руки. Упругая прозрачная кожа как тонкие хирургические перчатки обтягивала кисти. Ими она пододвинула к Глебу бокал коньяку и уже в третий раз произносила совершенно ненужное после этого жеста: «Освежить». А когда брала сигарету, то застывала с ней в руке, мечтательно глядя в потолок.

Через полчаса пришел уже к шапочному разбору Владимир Семенович. Коньяк весь вышел. Пална пила кофе, сверкая глазами, и шутила: «Мамка, жарь мясо». – «Мясо все». – «Жарь все!»

Отец выложил улов, похвалился щукой и окунями. Ездили куда-то на водохранилище. Прошел на кухню в грязных болотных сапогах. Никто не сделал ему замечания. Ольга чуть заметно повела плечом: «Фи, моветон».

– Какой хороший кофе, – хвалила она. Ясно было, что кофе ей отвратителен, дешев и пить его совершенно невозможно. Нормальный как раз пьется молча, без восторгов.

– Не знаю, я не кофеманка, – подхватила мать. – Это у нас Глебчик разбирается.

Казалось, что Ольга ведет себя сдержанно, словно стараясь не демонстрировать рвущуюся наружу натуру. Она много шутила и быстро спохватывалась, если чувствовала, что проступает развязность. Шкура шутливого, беззаботного, смешливого ягненка ей шла. Если бы не слышать случайно ее тон, когда они беседуют tet-а-tet. Глеб ушел к себе.

Он сидел за компьютером, когда Пална подошла тихо сзади и положила подбородок ему на плечо, шумно выдохнув прямо в ухо ветерком от шоколадной конфетки. Нервно обернувшись, он заметил в проеме за Ольгой мать. Она с заговорщицким видом прикрывала дверь. Он вскочил. Отец матерился в кладовке, всадив себе в палец рыболовный крючок. Ольга тут же отпрянула и стояла, прижавшись к стене, опасливо поглядывая на него и заложив руки за спину.

– Хотела только спросить, – нашлась тут же она, – у тебя ведь есть Интернет? Мне надо письмо на Украину отправить. – Она покосилась на фотографию на стене и фукнула себе на светлую челку так, как будто на нее дул с Сахары хамсин.

– Ольга Павловна…

– Ольга, – поправила она.

– Можно я сам решу? Так вот, Ольга Павловна, зачем вы это делаете, можно вас спросить?

– Что делаю? – спросила она, включая, как он это называл, дурака.

Он поднялся и закрыл дверь.

– Ну, хорошо, я не стану говорить, давайте вас послушаем…

Он замолчал. Воцарилась тишина. Было слышно только ее дыхание через нос. Через несколько минут Глеб приблизился к ней почти вплотную.

– Не надо играть. Это пошло и некрасиво, вы же взрослая женщина.

Она схватила его за руку. Без слов. У нее было тревожное выражение лица. Глаза блуждали.

– Посмотрите сегодня на себя вечером в зеркало. Вы очень симпатичная, милая. Вы вполне заслуживаете отдельного женского счастья. Займитесь собой всерьез и по-настоящему. Я вам не обезьянка, чтобы мной забавляться. Будьте благоразумны и не слушайте мою многоуважаемую маму. Она заблуждается относительно моих планов на будущее. Вы согласны, что я очень миролюбиво поговорил с вами?

– Да, конечно. – Ольга часто заморгала глазами. – Я… я просто хотела тебе сказать, можно на «ты»?

Он молчал.

– Что я действительно совершила ошибку и переборщила. Прости меня, мне неловко. – На ее глазах выступили обильно слезы. – Не знаю, почему так поступаю. Можно я позвоню тебе сегодня вечером, мы немножко поговорим?

– Позвони. – Глеб пожал плечами.

– Спасибо тебе. – И она, упав на его грудь, зарыдала, крепко стиснув запястья на его шее и привстав на цыпочки.

– Только один поцелуй! Умоляю! – Она сползала на колени и крепко обхватила его поясницу. – Как это дико, дико… Как собачонка. Но мне все равно… Я влюбилась, правда, правда. – Она постаралась рассмеяться, и слезы с новой силой залили ей глаза. – Я влюбилась, в это невозможно поверить, и сделала еще одну ошибку – открылась, а теперь еще и уязвлена. Мерзость скажу, но скажу. На все готова, лишь бы самой себе сделать подарок…

Он вспомнил, как Соня сказала ему однажды: «Ты не должен вселять в женщин ложных надежд. Перестань играть в мальчика, который не понимает, что является причиной и следствием. Что тебе надо от этих несчастных, тянущихся к тебе? Поклонения, зависимости? Неужели и правда ты черпаешь в этом удовлетворение?»

Он помог Ольге подняться, вытер слезы, молча и аккуратно вывел ее за дверь.

* * *

Сидя вечером в кисловато-душном баре и наблюдая за ползающими по столу с пылью на спине ленивыми мухами, Глеб снова вспоминал Соню и ее: «Ты опять читал лекции по философии своим школьным друзьям в баре?» Повертев головой в поисках кого-то знакомого, в момент, когда несколько раз хлопнули двери, впуская трезвых посетителей и выпуская пьяных, он заметил в самом углу темнокожую рослую девушку, скучающую, как и он. Девушку – не то рысь, не то белку, – с торчащими на голове кисточками волос. Она упиралась миндалевидными большими глазами в меню и медленно скользила по строчкам. Что-то ему показалось в ней притягательно-подозрительным, он взял свой бокал, двинулся в ее сторону и сел на стул рядом. Делать все равно нечего, чтоб немного развеяться, он поздоровался первым.

– Вы определились с выбором?

Она утвердительно кивнула.

– Заказывайте. Я угощаю. – Он щелкнул зажигалкой, рассматривая ее лицо, и затянулся.

– Вот это, пожалуй. – Она показала длинным тонким пальцем с прозрачным розовым ногтем на коктейль «Малибу».

Видно было, что она сидит в этом баре не в первый раз и меню изучила не сегодня. Да и привыкла, по всему судя, что ей частенько делают такие предложения.

Глеб заказал «Малибу» к своему счету. Сам допил пиво и заказал еще порцию.

За время, пока готовился коктейль, она на ухо, наклоняясь к нему и губами щекоча щеку, горячо дыша, рассказала, что иногда приходит в этот бар и два раза видела его тут. Заметив, что он не хочет расспросов, она вела непринужденную пустую беседу, обсуждая музыку, играющую в баре, и посетителей. Она рассказала ему о бармене, которого недавно уволили за то, что он кормил ее тут иногда и наливал напитки бесплатно.

– Знаешь, как раньше называли барменов? – спросил Глеб.

Она отрицательно помотала головой.

– Целовальники.

Она захихикала, сказав, что это очень смешно и что они с этим барменом тоже целовались.

– Как тебя зовут? – Смакуя через соломинку напиток, она успевала и говорить и улыбаться одновременно.

Девочка-дебил.

…Он от чего-то разозлился. Ее волосы, заплетенные в мелкие косички, были убраны наверх под повязку цвета массака – малиновый с синим отливом – и торчали смешными хвостами. В ушах блестели серебряные сережки, напоминающие гирлянду из монет, пальцы рук украшали серебряные кольца. Смуглый цвет ее кожи еще более подчеркивали белая футболка, на которую был надет вязаный голубой короткий сарафан, и темнота бара. Мелькали белизной ее белки и блестели лакированные алкоголем зубы. Длинные ноги с узкими коленями лежали параллельно друг другу, как нескончаемые рельсы, уходящие вдаль. С одной стороны, она казалась спокойной тихоней, с другой – осознающей, но не комплексующей из-за своей необычной, привыкшей к вниманию и мужчин и женщин внешности. Он невольно сравнил ее с Соней, вдруг показавшейся ему в этом сравнении простоватой и еще более бледной, лишенной цвета, выгоревшей на знойном солнце вот этой девушки. Ему стало вдруг жарко и душно, он расстегнул две пуговицы ворота прилипшей к шее рубашки. Девушка с коктейлем внимательно следила за ним.

– Как тебя зовут, мальчик? – повторила она вопрос и опять улыбнулась.

Тебя… мальчик… Неужели она всегда улыбается? Всем? Зачем?

– Глеб. Рад приятному знакомству с приятной незнакомкой, – и, взяв ее свободную руку, поднес к губам, ощутив приятную гладкость и мягкость кожи. Ее глаза из больших стали огромными.

– Что, интересно, означает такое редкое имя? – поинтересовалась она.

– То ли глыба, то ли жердь. На самом деле точно теперь ничего не известно. Где-то, не помню где, уже сто лет назад, читал, что у этого имени скандинавские корни, от имени Готлиб – защищенный Богом, но в святцах оно записано славянским. А вообще это был русский князь, страстотерпец. У него еще брат был.

– Борис.

Не к месту вспомнилось, что ему всегда прочили в жены Софью, так идеально подходящую к его имени, обещающую ему прочную связь, крепкие узы брака, взаимопонимание и даже пресловутое счастье.

– Хорошо ты о своем святом осведомлен. – Она собирала трубочкой остатки украшения со стенок.

– Бабушка сначала просветила, потом сам что-то читал. Она мне на день ангела подарила иконку Бориса и Глеба из Иоанновского монастыря.

– Знаю про такой. Бываю там, – кивнула она. – На Карповке.

– Ты? – Он осекся.

Она рассмеялась. Ее облик никак не вязался с русскими монастырями.

– А тебя как же зовут? Марго, Венера, Данута?

Должно быть что-то тоже необычное. Если она и родилась здесь, то уж назвали-то ее никак не Машей.

Странно, но к ней он тоже почувствовал жалость, которую пробуждал в нем то ли ее взгляд, то ли неудобная, напряженная поза, в которой она сидела с прямой спиной, то ли тонкие руки, скрещивающиеся или перебирающие постоянно что-то. Она была другая.

А что такое другие? Другие – это мы и есть. У нее и взгляд наш, и даже менталитет теперь азиатский. Она русская.

– Соня. За знакомство. – Она подняла бокал и слегка стукнула им в пивную кружку. Другой рукой она взялась за его за кисть и сжала ее.

Внутри у него случился нервный выстрел, как импульс, от которого все содрогнулось от этого имени. И что-то неприятное и болезненное зашевелилось, словно подстреленное этим выстрелом, раненое, истерзанное, но все еще живое, убиваемое и не убитое, прося о помощи вылечить. От нее, похоже, не ускользнуло это замешательство. Глеб изобразил улыбку, кивнул и отхлебнул пиво. Вспомнилось, как хотелось спрятаться, забиться под самый толстый, непроницаемый ковер, отлежаться там до лучших времен. Забыть, забыть, забыть. Имя, лицо, фигуру, голос, манеры, позы, движение. Остаться одному и чтобы никто и ничто не напоминало.

Женщины способны видеть нутро, различить тайную музыку в какофонии неверно транслируемых звуков душевного оркестра. Ей он виделся и строгим и добрым одновременно. Присматриваясь к нему, она была уверена, что конкретные дела он всегда предпочтет многословным обещаниям, и извивалась под его тяжелой рукой, давая ему почувствовать, как напрягается ее тело. Через полчаса он обнимал ее незнакомые острые, выпирающие плечи, а она прижималась к нему и мурлыкала что-то о регги в ночи.

В этот вечер они ушли из бара вместе. Он не приглашал ее, а она ни о чем не спрашивала. Просто, оплатив счет, встали и вышли на улицу. Вместе прошлись медленным шагом, будто гуляя, до его дома, она уверенно взяла его под руку, так, как будто они были уже лет десять в браке, и поднялись без всякого обсуждения к нему.

– Чем ты занимаешься? – спросил он утром, когда они проснулись.

– Я позирую у одной скульпторши в ее частной мастерской.

– А живешь?

– Раньше в мастерской. Но уже больше месяца, как она куда-то исчезла. Уехала, наверное. Я перебралась в общежитие. Мастерская закрыта…

Он подавил в себе волнение. Встал и пошел готовить завтрак. Главное, решил он, не задавать ей никаких вопросов.

– Даже вполне себе взрослые люди, – рассказывала она о себе, – могли серьезно спрашивать, не люблю ли я больше всего на свете бананы, просили показать язык и ладошки, удивлялись, охотно обсуждали меня между собой. Мужчин всегда и почти всех интересовало, какая я в постели, они не прочь были испытать со мной каких-то новых ощущений. Их заводил цвет моей кожи, волос, полнота губ. Я росла с осознанием того, что здесь у себя на родине чужая, что я экзотика для наших людей, – рассказывала она.

Это все была правда. Многие из них могли долго рассматривать ее, трогать грудь, раздвигать ей ноги, переворачивали ее и только потом получали наслаждение. Были и такие, которые получали его еще в процессе этих разглядываний. Однажды один мужчина средних лет, полный, потеющий, в галстуке и костюме с отливом, просил ее изображать рабыню, повязал ей голову белым махровым полотенцем, надел на нее бижутерию, бусы, браслеты…

Он ужаснулся ее рассказам.

– Не осуждай меня, – попросила она, помолчав.

– Разве я могу осуждать тебя, сам всю жизнь нуждающийся в снисхождении? Что ты! – Он обнял ее и погладил по голове.

Новая Соня вечерами, когда он приходил, ложилась к его ногам и обнимала их. Это приводило его в смятение. Она ласкалась, целовала ему руки до кончиков пальцев с неподдельной искренней нежностью и выражением самой преданной любви. Такой, которую невозможно оттолкнуть, не изувечив этим толчком. И он не решался, предчувствовал, что так когда-нибудь и поступит, но не теперь, когда она так благодарно зализывает его раны. И дни сменялись днями. Она нигде не училась, окончив школу, не работала и не хотела. Ей шел двадцать первый год, а она, кроме любви, как она сама о себе говорила, не знала и не хотела ничего знать. Она любила танцевать, смеяться, петь, есть, заниматься сексом, рукодельничать. Ее настроение всегда было ровным.

Чтобы не путать двух женщин, носящих одно имя, Глеб стал называть маленькую смуглую Софью Ноня – от «Негритянка Соня». Она была словно нарисованная, яркая, непривычная и нелепая в его доме и оттого всегда чужая. Ходила ли она тенью, пробегала ли как дикая коза по коридору, стараясь избегать встреч с его родней, днем она была очень смугла, а ночью вообще становилась египетской тьмой. Напоровшись в темноте на нее сослепу, отец пару раз вскрикивал и чертыхался, роняя чашку с чаем на пол. Она побаивалась его, избегала встречаться с ним наедине, зная, что он, если выпьет, непременно станет расспрашивать ее об Африке, о которой она ровным счетом ничего не знает, и лишь в танце и пластике движений хранит отголоски своего рода.

Ноня оказалась детдомовской сиротой, с двенадцати лет воспитывалась в приюте. Отца своего не помнила, что-то смутное осталось в ее памяти из рассказов матери, которая умерла неизвестно от чего, и опека определила ее в детский дом. Отец Нони из Нигерии, приехал сюда учиться в университет и, окончив его, вернулся к себе в Лагос. Его звали Моруф. В паспорте Ноня была записана под фамилией матери и отчеством деда, но мать она не помнила и деда своего никогда не видела.

Для Нони наличие множества мужчин в ее жизни было нормой. К этому она привыкла с детства. Она платила своим телом за еду, одежду, кров. Она умела бесхитростно отдаться и заработать себе немного денег и удовольствия, которое научилась получать от мужчин еще в подростковом возрасте. С нею переспал даже директор их детского дома, седеющий и чинный. В его кабинете, когда он вызвал ее, – она сразу поняла зачем, – быстро разделась до пояса снизу и легла животом на стол. Он долго кряхтел сзади, гремел ремнем, но она не поворачивала головы, рассматривая портрет на потрескавшейся стене в раме со стеклом, и только несколько раз чувствовала его пальцы. Потом он все быстро вытер откуда-то взявшимся маленьким полотенцем, вымыл руки, сливая воду в графин для цветов, туда же полилась вода после обработки директорского органа каким-то раствором.

– Сейчас хорошо подмойся внутри, – быстро протараторил он. – И прими вот это. – Он дал ей таблетку и заставил выпить прямо на месте, при нем.

После этого случая он вызывал ее еще несколько раз на протяжении года в конце дня, дарил деньги, украшения и тоже не избежал соблазна разглядеть ее. Плотно зашторивал шторы, просил раздеться и лечь на стол и даже включал настольную лампу. Потом принес графин с водой, намочил полотенце, обтер ее, чем-то подушил и долго целовал. Ему нравилась ее крошечная, почти игрушечная грудь. Жена его давно постарела, была одутловатой, грудь ее совершенно утратила форму, расплылась, была жидкой и тощей. Он трогал грудь Нони, и пот тек у него по лысине и застилал выпученные глаза. Странным образом лицо его преображалось, оно становилось добрым, расслабленным и детским. Ноня приглаживала его редеющие волосы к мокрой голове и целовала пальцы.

Однажды жена директора, которая преподавала тут же, рекомендовала Ноню одному солидному господину из Германии, приехавшему выбрать себе ребенка на усыновление. Он был в России уже во второй раз и приезжал всегда с женой, но в этот день, когда они пригласили Ноню поужинать, он пришел один, и жена его к ним не присоединялась. Ноню отвели в роскошный ресторан, возили на такси, а потом предложили показать номер в «Европейской». Там они выпили немного шампанского и Ноня, – сразу соображая, зачем ее сюда привезли, – безропотно разделась и предстала взору квадратного несуразного немца с мясистым лицом в виде живой изящной статуи. По-русски он говорил плохо, но она поняла по жестам, чего он хочет, и встала на четвереньки. Он включил весь возможный свет в номере, достал большой фотоаппарат из сумки и приладил вспышку. В конце съемок он ушел в ванную и включил воду. В этот вечер она первый раз получила хрустящие доллары.

Ничего этого Глеб знать не хотел, он догадывался о ее прошлом, но просил, умолял не посвящать его в него. Вероника Петровна приняла Ноню на удивление спокойно. Ее можно было запросто выгнать, но ее не выгоняли. Глеб надеялся, что она поживет-поживет и сама уйдет. Выпихнуть ее за дверь у него не поднималась рука. Увидев в ней совершенно беззащитное, беспрекословно подчиняющееся существо, на которое можно иной раз и прикрикнуть и притопнуть, к ней потеряли интерес. Казалось, что Ноня даже и не терпит (терпеть – ведь это значит превозмогать сопротивление, действовать против своей воли, подчиняться чему-то извне, противному твоей внутренней природе, думать иначе, чем поступаешь). В ней этого нельзя было обнаружить совершенно. Она научалась мало-помалу черпать свое скромное счастье из этого. Она знала, как подладиться к людям: или пугать их, или самой бояться. Она выбирала второе, и не проиграла.

Вероника Петровна стала звать ее так же, как Глеб, Ноней с самого первого дня, как услышала такое обращение. За глаза, рассказывая о ней подругам и родственникам, она обращалась к ней Нонька, как к собственной камеристке. Она никогда бы не призналась, что привязалась к ней и полюбила ее. Владимир Семенович Соней тоже звать ее отказывался и предпочитал никак к ней не обращаться. Он тихо грустил по той Соне, настоящей, как он называл ее про себя, рыжей, строптивой. Он любил ее.

Глеб рядом с Ноней не скучал, но и не резвился. Она так незаметно вела себя, что ее не в чем было упрекнуть, не была ни лишней, ни нужной и редко выходила без него из дома. Все ее небольшие нужды удовлетворялись. Надо ли было купить ей шампунь, какие-то средства или одежду, нитки для вязания, книги по шитью или бисероплетению, все она имела в достатке.

Ноня не любила уборку совершенно, никуда не вторгалась, довольствовалась положением постоянной гостьи в доме, ей было начихать на красоту интерьера и порядок, вкупе с уютом, она в этом мало что понимала и была не приучена ни к тому, ни к другому с детства. Все ее свободное время было посвящено телевизору, кухне и рукоделью, она беспрестанно что-то распускала, вязала, шила, плела, пела, слушала музыку. Иногда она просилась на танцы, и он ее отпускал, сам предпочитая не ходить. Два раза она без спросу была и в том баре и никому об этом не рассказала. Там она встретила своего старого знакомого, который подсел к ней, и они о чем-то оживленно беседовали около часа, потом он что-то записал и ушел, а она вернулась домой к Глебу. Ей несколько раз звонили на мобильный телефон какие-то мужчины, но со временем звонки прекратились. Но на это тоже никто не обращал особого внимания, ее не любили и не ревновали.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.