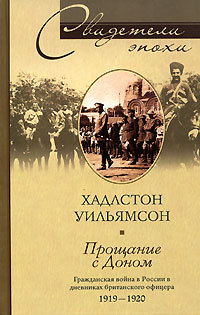

Текст книги "Прощание с Доном. Гражданская война в России в дневниках британского офицера. 1919–1920"

Автор книги: Хадлстон Уильямсон

Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)

Мы знали, что германские агенты эксплуатировали прогерманские симпатии среди белых русских офицеров, объясняемые рождением или воспитанием; и их подозрительность к британцам, к донским казакам, к генералу Петру Врангелю, который был немецкого происхождения, и ко многим офицерам старого режима, воевавшим под его началом в Кавказской армии, многие из которых считали Деникина уж слишком демократичным, и к Грузии, чьи мечты о независимости распространялись бывшими немецкими военнопленными с целью подстрекательства народа как против британцев, так и против Деникина. Помимо этого, нам приходилось соперничать с германскими инструкторами при большевистских армиях, бороться с присутствием немецкого персонала, воюющего на стороне украинцев как против Деникина, так и против большевиков; воевать с немецкой помощью Нестору Махно, который руководил бандами мятежных крестьян в районе Екатеринослава; а также против присутствия, по слухам, в Ростове Кохенгаузена – бывшего начальника германской секретной полиции, который ускользал от всех наших попыток призвать его к ответу.

В штабе Донской армии существовали мощные скрытые пронемецкие симпатии и творились жуткие интриги; и никогда нельзя было различить, кто во что верил по-настоящему. Разветвления южнорусской политики постоянно портили все, что мы пытались предпринять, и я в конце концов пришел к выводу, что главным фактором в этом конкретном типе помех был улыбающийся и любезный глава политического отдела, мой друг граф дю Чайла. От его постоянных уверений в преданности Англии и неутомимых усилий помочь мне, а также непрерывного слежения за моими делами, обычно завершавшегося вмешательством в мою работу, мною скоро овладели сильные подозрения.

В конечном итоге, хоть мне и понадобилось немалое время, чтобы убедиться в этом, я решил, что он скорее был себе на уме, чем пронемецкой личностью по сентиментам, и понял, что обстановка в России была невероятно подходящей для политических авантюристов этого типа. Он душой и сердцем ринулся в разжигание духа недовольства, тем самым с благими намерениями навешивая на себя ярлык демократичного донского казака, надеющегося на окончательную автономию своей страны.

С самого начала Кейс испытывал к нему сильную неприязнь, но дю Чайла так крепко держался за свой пост при Сидорине и Хислове (причем последний был особо известен своими донскими сепаратистскими привязанностями), что две попытки подряд, предпринятые штабом британской миссии, причем одна – напрямую самим Кейсом, – не помогли убрать этого человека или даже урезать его активность. Конечно, благодаря дружбе с Сидориным он был в хороших отношениях с Лэмкирком, этим «частично русским» британским офицером, который с большим успехом руководил пулеметной школой в Новочеркасске, и это сочетание недружественного духа, хотя внешне они были самыми преданными друзьями, было для меня источником постоянного раздражения. Конечно, Лэмкирк не был связан с дю Чайла политическими устремлениями, но был в более дружеских отношениях с этой небольшой группой русских, чем со своими братьями офицерами, и эта ситуация в конце июня стала настолько острой, что Кейс вообще запретил мне встречаться с дю Чайла.

Тем не менее как-то днем я увидел его возле гостиницы «Центральная». Он явно здорово набрался, и, несмотря на полученный мной приказ, я подумал, что он будет чуть более разговорчив. Я пригласил его распить со мной бутылку вина в моем номере, и, как я и ожидал, он в конце концов разболтался и сообщил мне, кто на чьей стороне, кому следует доверять, а кому – нет, насколько тесно Сидорин сотрудничает с немцами и как сильно все еще их влияние на него – то есть нечто вроде дипломатических сплетен, которые я мог отложить для дальнейшего использования. Кроме того, мне показались весьма полезными некоторые из его намеков об офицерах британской миссии, которые начали возражать против позитивных приемов, использовавшихся мною при работе с казаками.

Наконец, он поклялся в своей вечной дружбе и стал умолять меня пообедать с ним на следующий день, поскольку это были его именины и он намеревался устроить небольшое торжество.

Я прибыл к нему в 8 часов вечера. К своему удивлению, я оказался единственным английским офицером, и во мне тут же стало расти слабое подозрение. Было выпито изрядно вина, причем дю Чайла превосходил своих гостей. Среди них был Абрамов – переводчик, умный человек небольшого роста, но без каких-либо военных достоинств. Как и большинство гостей, он работал в канцелярии дю Чайла и не имел отношения к семье банкиров Абрамовых или к генералу Абрамову – командиру 1-й гвардейской дивизии, которого я встретил позднее.

Его присутствие у меня вызвало еще большие подозрения в отношении этого сборища, и я не особенно удивился, когда в ходе вечера вспыхнула ссора и последовал обмен безобразными словами. Абрамов и дю Чайла перешли к обмену колкостями, и, когда Абрамов попытался уйти, за ним на улицу вышел и дю Чайла.

Без раздумий я последовал за ними с еще одним из гостей, чтобы попытаться разнять их, и мы увидели их в темноте под деревьями, в неосвещенном месте, ожесточенно спорящими. Дю Чайла был весьма возбужден и что-то кричал, а когда я подходил к ним, он вскинул руку, в которой, как я заметил, был револьвер. Прозвучал выстрел, и пуля пролетела над моей головой ближе, чем мне хотелось бы. Когда мы схватили его за руку, Абрамов убежал во тьму, пронзительно визжа от страха, а дю Чайла стряхнул нас с себя, весь пылая от возмущения и бешенства.

– Я буду драться на дуэли с Абрамовым, либо с вами, либо с кем угодно! – заорал он.

Похоже, он всей душой желал всадить в меня пулю, и вдруг до меня дошло, что все это дело было заранее подстроено, чтобы втянуть меня в скандал, в результате которого меня бы выслали из группы Донской армии. Если б меня не было, дю Чайла удалось бы заменить меня кем-нибудь более покладистым и не вмешивающимся в его обструкционную деятельность.

События занятного и интересного вечера, хотя и слегка омраченного моими подозрениями и явной неприязнью, все время проблескивавшей между дю Чайла и Абрамовым, вдруг приняли угрожающий оборот.

– Вы бы лучше уехали, – посоветовал мне один из офицеров, пока дю Чайла все еще вставал на дыбы под деревьями с откровенно враждебным видом. – Будут неприятности, и вам лучше не касаться их.

Я понял намек и исчез, а когда на следующий день заявил официальный протест Сидорину и атаману, то последний принес свои извинения, но Сидорин проявил почти полное безразличие. Довольно забавно, что через два дня из британской миссии пришла официальная просьба (уверен, что исходила она из канцелярии Кейса) снять дю Чайла с занимаемой должности в донском штабе. Естественно, безрезультатно.

Примерно в то же время до меня стали доходить слухи, что наше снаряжение вызывает у русских недовольство, а Норман Лак заявил, что за этим стоит дю Чайла.

Поскольку какая-то часть прибывшего военного оборудования – кроме того, что было разворовано по пути, – ранее использовалась в Салониках или Египте, он распространял дикие бредни о «коварных британцах», обменивающих бесполезные и изношенные войной военные запасы на нефтяные и угольные концессии и зерно, которые будут наносить новой России ущерб еще многие годы. Кроме того, нас обвиняли в создании умышленных препятствий для их артиллерийских офицеров, мешая перебрасывать их батареи на фронт. Это не вызывало никаких сомнений, потому что я просил, как минимум, две недели батарейного инструктажа, который заканчивался бы двумя днями учебной стрельбы под наблюдением смешанной комиссии из британских и русских инструкторов. Конечно, мне было в этом отказано на том основании, что пушки надо немедленно отправлять на фронт, но день шел за днем, батареи оставались то по одной пустяковой причине, то по другой, время терялось на тыловых железнодорожных станциях, и при этом обучению уделялось слишком мало времени.

Частично это происходило по вине российских офицеров. Некоторые из них были просто недостаточно подготовлены, но многие – в мундирах из британского хаки, сшитых по индивидуальному заказу, – не имели никакого желания отправляться на фронт и, одним глазом косясь назад на случай бегства, отыскивали любой предлог, который мог бы задержать их отбытие.

Поэтому я, горя желанием покончить с этими историями о британском безразличии и неумелом руководстве, отправился к Сидорину и потребовал устроить парад батарей, вооруженных Британией.

– Мы должны показать населению, что уже сделано! – настаивал я.

Сидорин кивал.

– Хороший план, – согласился он. – Я устрою так, чтобы атаман провел смотр двух Богучарских батарей, а архиепископ благословит их на Соборной площади перед отбытием на фронт.

Смотр состоялся перед огромной толпой, и бородатые священники в длинных платьях, с курчавыми волосами, вьющимися до плеч, благословили войска. Эти батареи с британскими орудиями, упряжью и мундирами имели хороший вид, и мы старались изо всех сил, чтобы экипировка была более или менее исправная.

Парад был устроен возле Новочеркасского собора, и демонстрировались бунчуки, полковые штандарты, столь дорогие казакам. Шеренги солдат растянулись от одного конца огромной площади до другого, где посредине был воздвигнут алтарь перед памятником Ермаку, а священники в сверкающих одеждах и окруженные ассистентами выполняли службу под звон колоколов, который устроил Лихтембергский с восхитительной четкостью. Торжественность службы усиливалась не только распятиями, но и великолепными басами хора в григорианских хоралах и поразительными дискантами в финалах.

Епископ размахивал своим веничком, чтобы разбрызгать святую воду на головы коней, а над ним Ермак своими железными глазами взирал со своего постамента на то, как в спокойный воздух возносились религиозные песнопения. За благодарственным молебном последовало представление флагов, и, когда флаги переходили из рук в руки, офицеры принимали их, преклонившись на одно колено и склонив голову. Потом опять были громкие молитвы и хоровое пение, было вылито много святой воды на поднимающийся синий дым из раскачивающихся кадил, а затем воинские части промаршировали мимо торжественного помоста твердым, решительным шагом. Переходя на легкий галоп, казаки затягивали песню, а офицеры, находясь впереди, дирижировали своими нагайками.

Церемония была впечатляющей и, казалось, говорила о мощи и стабильности. Однако, как я понял, она таковой не была, и это фактически был последний стабильный период, который мне было суждено пережить в России. Когда война стала близиться к кульминации, мне пришлось преодолеть на коне, на машине, на поезде и даже по воздуху сотни миль, и, начиная с того момента и до отъезда из России, я редко знал заранее, где мне придется спать следующую ночь.

Глава 5

Все это время мне отчаянно хотелось попасть на фронт в воюющие части, чтобы увидеть, как ведут себя в бою батареи, персонал которых мы обучали.

Однако парад имел большой успех, и, когда атаман Богаевский пригласил меня после этого на чай, даже дю Чайла подошел с ухмылкой, с лукавым выражением лица.

– Мой командир, – прошептал он, – сегодня ваш триумф, постановка была великолепна.

Я с удовольствием удалился от него и отправился к своим друзьям Абрамовым, Рештовским и Смагиным, которые взяли меня с собой в госпиталь, где руководителем была дочь атамана, графиня Келлер. Граф Келлер погиб под Киевом в результате террористического акта.

Я пообедал с докторами, выпил чаю – по русской моде в стаканах из огромного самовара – с пациентами, которым смог раздать тысячу сигарет. Среди них были генерал, полковник, который пел казацкие баллады под гитару, рядовой солдат всего лишь четырнадцати лет, но уже трижды раненный, и два калмыка – солдаты, которые практически выглядели китайцами. Офицеры и солдаты находились в одной и той же комнате, всего их было 42 человека, а всем распоряжались лишь две девушки да несколько пленных большевиков.

Для нас спели и сыграли два выздоравливающих офицера, а раненые устроили концерт, в который входил народный танец, исполненный калмыцким вестовым. Дочь атамана разумно вела госпитальное хозяйство, и ее пациенты были преданы ей и помогавшим ей двум сестрам. Им, однако, отчаянно не хватало лекарств и бинтов, и этот факт только заставлял меня все сильнее рваться на фронт.

На обратном пути я хранил молчание, и, когда Алекс стал меня обо всем расспрашивать, Муся мягко его поругала.

– Ему всегда больно видеть, как отчаянно мы нуждаемся в помощи, – произнесла она.

Она какое-то время поговорила об условиях в госпиталях на Востоке во время Русско-японской войны, и я понял, что, какую бы помощь ни оказывать, все равно русское отсутствие порядка никогда не позволит максимально ее использовать. Даже в ту войну они не были готовы и потерпели поражение из-за того же отсутствия руководства и из-за коррупции, которая разрушала все, что они сейчас предпринимали. Эгоистичность и безразличие офицеров, которые вошли в поговорку и всегда являлись частью старой имперской системы, никогда не обеспечивали даже лучшим из них непоколебимую верность их солдат, многие из которых стали бы отличными солдатами, если б имели хороших офицеров.

Эти солдаты были терпеливыми, добродушными и трудолюбивыми, но их совершенно презирали офицеры и отвратительно с ними обращались. Надо было приложить очень много усилий, чтобы привести их в уныние, но офицеры обескураживали своих солдат, и те постоянно дезертировали поодиночке, по двое и группами; а иногда даже, когда в атаку гнали штабные офицеры на взбудораженных лошадях, солдаты просто поднимались всей толпой, убивали своих офицеров и переходили на сторону врага.

Командование на всех уровнях было действительно жутким, и при плохих примерах, подаваемых своими офицерами, солдаты не имели смелости воевать с соотечественниками. Тех, кто не дезертировал, часто отправляли из окопов домой после причинения ранений самим себе. Если солдата ловили после дезертирства, его обычно расстреливали, и я слышал даже о практике награждения за арест дезертира, живого или мертвого. Это лишь поощряло убийство, потому что по темным закоулкам убивали подряд тех, кто был одет в потрепанный мундир, и тащили к властям за наградой. Все, что делалось в отношении дезертиров, побуждало их исчезать в еще больших количествах ради собственной безопасности.

Что касается командиров, их решения всегда были неверными. С самого начала государственные деятели – как русские, так и союзные – делали ложные предположения. Если бы союзники были искренни в отношении своего антикоммунизма и послали бы достаточное количество войск на раннем этапе, они могли бы войти в Москву, потому что в то время красные были так же деморализованы, как и белые, и с помощью нескольких испытанных в боях полков можно было пронзить оборону, как ножом – масло. Но государственные деятели пытались сохранить присутствие нейтралитета по отношению к остальному миру, и все делалось наполовину или не делалось вообще.

Вдобавок к этому колоссальные финансовые проблемы белых властей никогда не уменьшались, так что напечатанные бумажные деньги хотя и приятно выглядели, да и ободряюще похрустывали, девальвировались так стремительно, что ходила поговорка, что Деникину не хватает сил, чтобы крутить ручку печатного станка с достаточной скоростью. Наконец, его командиры редко проявляли большое воображение. Ни один генерал не желал, чтобы им руководил кто-то другой, а так как у всех них было слишком много власти, единства командования никогда не существовало. Они могли бы держаться годами, если бы отступили в укрепленные районы или координировали свои усилия, но они всегда были заражены амбициями либо леностью, которые убеждали их делать слишком много или недостаточно или оставаться абсолютно безразличными.

Мы все знали, что помещения в поездах, которые должны быть отведены раненым, иногда были заняты женщинами, не имевшими на это права, жившими в сравнительной роскоши под чьей-то генеральской протекцией, а в это время раненые солдаты тащились пешком. Целые поезда были заняты влиятельными офицерами, которым полагалось быть рядом со своими солдатами, а в это время больным и раненым офицерам в госпиталях отказывали в месте, а иногда и вообще бросали на растерзание наступающим красным. Один французский генерал назвал эти поезда «борделями на колесах».

Я хорошо знал обо всей этой коррупции и лености и о том, как возникали шутки.

– Как, по твоему мнению, подруга генерала Асникова будет выглядеть в этом платье, присланном для медсестер Красного Креста? – услышал я, например, а мы все знали, что она, как и многие другие, медсестрой не была вообще и только пользовалась этой одеждой, чтобы оставаться с генералом в его штабе. Тем не менее я придерживался той линии поведения, что хуже всего критиковать людей, которым пришлось пережить столько бед, и мне удавалось не замечать некоторых наихудших излишеств. Фактически я просто не хотел их видеть. Я уже сильно привязался к донским казакам и предпочитал ничего плохого не замечать. А так как многие британские офицеры, делавшие эти замечания, были весьма на короткой ноге с виски, я понимал, что у нас нет права проявлять сарказм по отношению к тем, кто перенес страданий больше, чем мы могли себе представить.

Мои письма домой, возможно, надоедали до слез всем, кто их читал. Наверно, там думали, что я утратил все свое чувство меры, но меня глубоко задевали страдания русских, и я постоянно писал матери, обращаясь с просьбами помочь устроиться беженцам либо попытаться уговорить британских политиков делать больше для России.

И все же с ужасом я осознавал, что мало делаю для этой помощи, и постоянно требовал разрешения отправиться на фронт. Наибольшее, что я сделал, – это инспекция оснащенных британскими орудиями британских батарей Донской партизанской дивизии Семилятова, но даже это не имело большого успеха. Мне полагалось отправиться на специальном поезде, но благодаря одному из триумфов дю Чайла в области дезорганизации я очутился в кишащем клопами вагоне третьего класса в воинском эшелоне. Даже официальные обеды, которые мне пришлось посещать, не всегда обходились без накладок. На одном из них какой-то русский офицер, которого я был вынужден взять с собой в качестве переводчика вместо Кемпбелла, счел необходимым трижды упасть в обморок, причем не от водки, как можно было бы ожидать, а, предположительно, от жары в сочетании с некоторыми эмоциями, возбуждаемыми осознанием важности происходящего. И не было ни одной души вокруг, кто бы мог говорить по-английски. Да, был еще один человек, который говорил по-французски так же, как и я сам.

Я был в подавленном состоянии и крайне огорчен качествами некоторых офицеров, бывших под моим командованием, знал о некотором недовольстве мной, потому что им больше нравился прежний беззаботный стиль работы. Я даже начал чувствовать, что миссии все более надоедает мой энтузиазм, и когда я, наконец, получил приглашение от атамана отправиться с ним на фронт, пришел в восторг при мысли об отъезде. Однако, обратившись в штаб со своей просьбой, я получил отказ, но в конце концов Кейс уступил и выдвинул такое предложение.

– Я тебя сам возьму с собой, – сказал он, и, не испросив разрешения, мы поехали в штаб 3-го Донского корпуса в Луганске.

Лишь только мы отъехали, Кейс был срочно отозван назад панической депешей об интриге в Ростове, которая началась сразу после его отъезда и с которой справиться мог только он, так что на обратном пути он остановился в Новочеркасске и попросил Сидорина, который сам был должен поехать в войска на фронте, взять меня с собой.

Мне сказали, чтобы я был готов к немедленному отъезду поездом главнокомандующего вместе с Катбертом Харгривсом, моим старым довоенным другом, и переводчиком.

Ангус Кемпбелл чувствовал себя неважно, а Лака не было на месте, поэтому стали спешно разыскивать Лихтембергского. Соборные колокола звонили, и я только успел подумать, что жаль, что нет времени позвать его, как тут появился сам Лихтембергский и сообщил, что Сидорин попросил его ехать со мной. Я не особенно жаждал брать Лихтембергского, поскольку он был закадычным другом Сидорина, но, похоже, у меня выбора не было, и я бросился укладывать чемодан.

– В штабе миссии не будут сожалеть о моем отъезде, – заявил я Харгривсу, когда мы садились в ожидавшую нас машину. – Там меня не очень любят, а так как по возвращении меня уволят, надо по возможности насладиться.

Мы с грохотом пронеслись по улицам к вокзалу, где нас встретил полковник Агаев, адъютант Сидорина, и меня провели в купе на спецпоезде, состоявшем из вагон-салона с кухней и открытой платформы в хвосте поезда, а также из четырех или пяти пассажирских вагонов, а еще был прицеплен один спальный вагон. Также были платформы для автомобиля Сидорина и другого транспорта и места для лошадей и русских конюхов и вестовых.

Поезд отошел ночью, и на следующее утро мы уже проезжали железнодорожный узел Лихая и быстро неслись по голой степи на восток к месту, где мы были должны, преодолев это пространство, прибыть в штаб 1-го Донского корпуса, в то время удерживавшего фронт справа от линии соприкосновения с врангелевской Кавказской армией, которая воевала на Волжском фронте. С нами на поезде были две автомашины, а также лошади для каждого из нас и казачьего эскорта. Замечу, что все казаки были выше 180 сантиметров ростом и возвышались на жилистых лошадках.

На станцию Суровикино мы приехали вечером. Как только остановились за городом в ожидании, когда освободится путь, босоногие девчонки, собиравшие подсолнечник, прекратили работу и стали наблюдать за нами, а возле вагона появились торговцы огромными зелеными арбузами, в чьей вкусной розовой плоти чересчур часто таились бактерии холеры. На мелких участках почвы вокруг деревенских фруктовых садов трудились бородатые казаки, но обжигающий ветер иссушал землю. Трава была сморщенная, желтого цвета, а на дороге вдоль железнодорожного пути были огромные трещины поперек высохшей колеи, которые тянулись вдаль, в холмистую степь, в которой не было ничего, кроме рыжевато-коричневой травы да березовых рощ и ольхи.

После ряда толчков мы вновь двинулись в путь, и поезд в конце концов подъехал к станции между жуткими зданиями и бессистемно разбросанными домами бедной части городского населения. И тут же он попал в осаду людей, рвавшихся почистить вам обувь, перенести багаж или продать что-нибудь из еды. Один-два солдата спрыгнули на платформу, чтобы поразмять ноги, но Сидорин был намерен отъехать, как только будут готовы автомобили, и мы уселись в машины, а прислугу и большую часть багажа поместили в два грузовика. Однако я настоял на том, чтобы мою жестяную ванну, в которую я положил свои туалетные принадлежности, накрыли брезентом, и это оказалось мудрым решением, потому что в течение всей поездки грузовики редко были ближе к нам, чем в трех днях пути, и на обратном пути мой чемодан исчез на целых три недели. В «паккарде» поехали генералы Сидорин и Алферов, полковник Агаев и я, а в «фиате» – генерал Семилятов, капитан Дудаков, Лэмкирк и Харгривс.

Вечер был изумительным, когда мы углубились в степь. Слева от нас садилось солнце, и поднимался густой туман, отчего трава поблескивала от влаги. Мы не пользовались никакими картами, и шофер, похоже, вел машину наобум по ухабистой колее под пустынным небом. Часто не было дороги вообще, и колеса машины будоражили аромат дикого чабреца, так что он окутывал нас, подымаясь вверх. Скорый обмен мнениями и ожесточенная жестикуляция от машины к машине убедили меня, что никто не знает дороги, и мы совершили несколько неудачных крюков, пытаясь отыскать ее. Однажды даже, казалось совсем заблудившись, мы попытались поговорить с отдельными дикими калмыцкими пастухами, но они убежали от нас, опасаясь, что мы – большевистские броневики или – что также неприятно – агенты-вербовщики белых.

«Фиат» и грузовик остались далеко позади. Огни загорались и гасли, и короткая летняя ночь подходила к концу. Наконец на вершине одной из возвышенностей мы увидели слепящий свет двух фар машины, посланной нам навстречу из штаба 1-го корпуса из Усть-Медведицкой, а когда мы последовали за ней на вершину холма, справа и слева, насколько мог видеть глаз, я различил реку Дон, вьющуюся до самого горизонта через широкую волнистую степь.

В два раза шире Темзы у Лондона, река лежала, сверкая в первых лучах яркого летнего рассвета. Сразу же под нами располагалась станица Усть-Медведицкая, самое сердце донского казачества – «станица станиц» с большими церквями, чьи купола маячили высоко над крепкими деревянными, с плоскими крышами, одноэтажными домами, из которых она в основном и состояла. Пока мы обменивались приветствиями со штабным офицером, солнце само появилось в том самом месте, где река сходится с горизонтом, и длинные малиновые всплески осветили серебро воды и набросили розовый оттенок на просторный пустынный ландшафт. Мне показалось, что это красивейшее место, которое я видел в своей жизни, и даже Индия никогда не производила на меня такого впечатления.

Вместе с этим впечатлением возникло ощущение, что здесь как раз имеется обстановка для приключения, куда более значительного, чем то, что было в переполненной солдатами окопной войне на Западном фронте, куда более волнующего, чем охота на дичь на равнинах Индии или в горах Кашмира. Тут я был один посреди этих загадочных степей, связанных со всеми типами русских людей, – это не сверхцивилизованный продукт, встречавшийся в больших столицах Европы и на Ривьере перед войной, а настоящие честные перед богом русские, реагирующие на воздействие природы на их жизнь так, что при этом в высшей степени ясно и отчетливо обнажаются их народные качества. Здесь мне повстречались все слои общества: генералы и младшие офицеры, попы и простые казаки, придворные дамы умершего царя и заурядные деревенские девушки, ухаживающие за ранеными в госпиталях; пленные большевики, большевистские дезертиры; монархисты, побывавшие в плену у большевиков и бежавшие оттуда; родственники жертв большевистской резни и люди, готовые в любую минуту опять резать и присоединиться к большевикам, если при этом их перспективы улучшатся. Все они прошли через условия и явления, которые мне представлялись ужасающими даже после Франции, и в некоторой степени все были немного деморализованы. Но все они жаждали некоей свободы, которой в России лишь немногие личности имели шанс насладиться; и я, молодой, неопытный офицер, был чуть ли не один среди них и благодаря униформе, которую носил, имел право на их уважение, как представитель моей страны.

Мы не стали дожидаться приезда остальных машин и поехали вниз в городок. Вдалеке были видны фары «фиата», но на грузовики мы не надеялись. По приезде на место нашего размещения я получил симпатичную комнату в доме средних размеров, где был и неплохой сад. Вся мебель была из дерева, грубо обточена и выкрашена в яркие синие, красные и зеленые тона, и в углах, на стенах и над большой пузатой печью стояли и висели неизбежные иконы, бывшие неотъемлемой частью русских домов. Я надеялся было прилечь и поспать, как появился посланец от Агаева.

– Господина офицера, – сообщил он, – просят приготовиться к ужину!

А времени было примерно 4 часа утра.

Еда состояла из икры, водки – естественно! – и стерляди, бескостной рыбы, характерной для Дона. Угощение завершала куча земляники в сливках. Наша хозяйка приветствовала нас в типичной русской манере, хотя сама только что оправилась от тифа, и волосы ее все еще были короткими, как у мальчишки. На ней было простое платье казачки-селянки, и она ежедневно работала медсестрой в местном госпитале для больных тифом. Очевидно, она заметила, что я здорово устал, а поэтому поделилась своим наблюдением с Сидориным, который, похоже, приготовился надолго засесть за стол. В конце концов она подошла ко мне и сказала, использовав для этого все свои знания английского языка:

– Английский офицер устал?

Она сделала мне знак идти следом за ней в мою комнату, положила руки себе под щеку, как ребенок, укладывающийся спать, и произнесла:

– Спи, спи.

И я уснул!

Меня не разбудило и прибытие Харгривса с грузовиком, и только примерно в 9 часов утра вместе с солнечными лучами, вливавшимися в комнату сквозь окна, я услышал медный нестройный перезвон колоколов церкви над полусонной деревней. Все было окутано зноем и тишиной, а также шарканьем подошв, поднимающих пыль. Когда я выбрался из постели, ко мне подошел русский офицер и предупредил меня о том, чтоб через полчаса я был готов к параду. Ко времени, когда мы оделись, солнце палило вовсю, и я очень обрадовался индийскому пробковому шлему, который я захватил с собой. Отвечавший за нашу группу Агаев повел нас в город вслед за Сидориным и другими генералами.

В отсутствие генерала Мамонтова, находившегося на фронте, штаб 1-го Донского корпуса представлял генерал Алексеев, его начальник штаба. Нас также сопровождали атаман Усть-Медведицкой и два члена Донского круга от этого района – оба до мозга костей казаки. Они оба играли ведущую роль в антибольшевистском восстании, в результате которого район был очищен от красных, и мало-помалу я разузнал, как это происходило, от них и их товарищей.

В первые месяцы оккупации района режим большевистских комиссаров с его жестокостью и беспределом и непрерывные конфискации у крестьян зерна, скота и лошадей довели казаков чуть ли не до отчаяния. Скоро они раскаялись в том, что бездумно поддались большевистской пропаганде, прекратив свою борьбу за свободу, но небольшие мятежи и акты неповиновения были немедленно подавлены с исключительной жестокостью. Повсеместно применялись пытки. Мужчины и женщины подвергались так называемому «снятию перчаток и чулок» – их руки погружали в кипящую воду, и кожа слезала полностью – или их обжигали каленым металлом, избивали или хлестали по лицу казачьей нагайкой. Убийство было заурядным делом.

Тем не менее казачий дух пробуждался, и после нескольких месяцев тайной подготовки в нескольких станицах одновременно вспыхнуло восстание. Усть-Медведицкая находилась в центре этого очага, и здесь, как и во многих окрестных станицах, перебили комиссаров, а многие большевистские солдаты примкнули к мятежникам, которые в итоге собрали армию из 3000 человек с двумя или тремя пулеметами.

Ими командовал бывший унтер-офицер императорской армии по имени Отланов – прекрасный воин и организатор, и они не только отразили все атаки большевиков, но и выбили их из непрерывно расширявшегося района на верхнем Дону. Из каждой освобождаемой станицы прибывало все больше и больше казаков, чтобы пополнить ряды отлановских войск, а в середине июня 1-й Донской корпус Мамонтова прорвал кольцо большевистских войск, разъединявших восставших с основной Донской армией, и соединился с повстанцами. Это совпало с переправой 2-м и 3-м Донскими корпусами реки Донец у Каменской и Луганска, и когда мы прибыли в Усть-Медведицкую, фронт все еще продвигался вперед примерно в 60 милях к северу от нас.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.