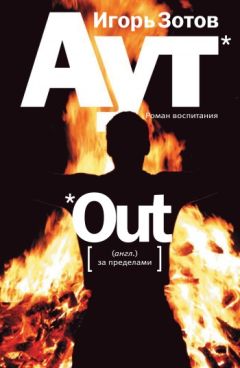

Текст книги "Аут. Роман воспитания"

Автор книги: Игорь Зотов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)

11. 09. 2001 (Ялта)

I

Я-то был уверен, что аутисты все время раскачиваются на манер Дастина Хоффмана в «Человеке дождя» или вроде хасидов у Стены Плача. Оказалось – нет. Во всяком случае, не всегда. Потом я узнал, что аутисты – люди мало того что часто весьма талантливые, но еще и добрейшие – мухи якобы не обидят. Кроме того, способны к арифметике, вернее, к счету. Про арифметику я точно знаю из первых рук, то есть от Алеши Светозарова. Тут у него с Дастином Хоффманом многое сходится. Но про мух – сомнения. Они возникли во время чтения его записок. Надо же было такое написать, хотя и не без литературного блеска. Я бы эти записки выдвинул и на Букер, и на Антибукер, и даже на Заебукер, пользуясь терминологией милейшей Марии Васильевны Розановой, и черт знает еще на что. В них очень видно, что они, как говорится, от чистого сердца. Хотя кое-что в них и очень смущает, фактологически смущает.

Итак, для меня совершенно очевидно, что Алеша Светозаров не одних мух и лягушек обижает, хотя и делает это из соображений благородных и справедливых. Не менее очевидно и то, что он обижал кое-кого и помимо мух, но этих он обижал уже, так сказать, виртуально. Я почти в этом уверен и, чтобы не томить вас сюжетными оттяжками, приведу лишь один (а их множество!) выдающийся пример из его записок.

Алеша Светозаров пишет, что сбросил несчастную Соню Магидович с Бруклинского моста. Ха-ха! Когда я летал в Нью-Йорк в прошлом году, то нарочно отправился на этот мост посмотреть, каково с него лететь. На самом деле даже и смотреть на него не нужно – достаточно спросить какого-нибудь аборигена. Но как профессионал, я не мог не убедиться в этом сам и теперь со всей ответственностью заявляю: с Бруклинского моста невозможно сбросить кого бы то ни было и что бы то ни было (даже пакет с мусором), если только не готовить эту акцию тщательно: не спиливать ограждений или не тащить жертву за шкирку на пилоны, чтобы столкнуть ее на проезжую часть. Всем хорош мост, воспетый Маяковским, но только не тем, чтобы любовно наблюдать, как умирают сброшенные с него дети! Понятно, что после такого открытия я уже не мог читать записки Светозарова-младшего беспристрастно. Я уверен: все «христианские» приключения и прочие «страшные преступления», им совершенные, – это плод воспаленного аутистского воображения, внушаемого им и самому себе, и окружающим его людям. Увы, чтобы опровергнуть другие факты, придется поднимать полицейские и прочие архивы в Греции, Дании, Ростове-на-Дону и черт знает где еще. У меня на это нет ни времени, ни желания. И именно поэтому я призываю относиться ко всем вопиющим фактам жизни Алеши Светозарова как к фактам литературным или в крайнем случае идеологическим. Не более того. Хотя…

Здесь я делаю многозначительную паузу, чтобы начать, так сказать, ab ovo.

Я познакомился с его отцом Мишей как раз на проводах того в Америку. Мы болтались с моим приятелем в Крылатском, затевая открытие нового литературного клуба. Пили водку, читали друг дружке свои новые стихи, пока водка не кончилась и он не вышел меня проводить. По дороге сказал, что в соседнем доме живет знакомый, который завтра сваливает в Америку насовсем на каких-то очень хороших условиях – дом, контракт, полный, как говорится, пансион. Предложил зайти, добавить, так сказать. Зашли.

Народу было буйное множество, пьяное. Я наспех, в коридоре, познакомился с Мишей, хлопнул теплой водки под вялый огурец в многолюдной комнате, вышел на балкон. Апрельский был вечер, сухой, чуть морозный. Курил, глядя на закатное солнце над подмосковными лесами – жила эта семейка высоко, на последних, кажется, этажах, – как ко мне подошел худой чернявый подросток и, не здороваясь, предложил сыграть в шахматы. Я пожал плечами, пошел за ним. Он завел меня в свою комнату, сплошь заставленную книжными шкафами, узкая кровать ютилась между ними да на полу возле батареи стояли две пудовые гири.

– А вы их поднять сможете? – спросил парень. И не дожидаясь ответа, заявил: – А я смогу. Даже пять раз! Я сильный.

– Не сомневаюсь, – отвечал я.

– Нет, вы посмотрите! – воскликнул он и взял гири.

С огромным трудом он поднял их поочередно по разу, до пупка примерно. Я улыбнулся.

– Нет-нет, вы не смейтесь, я их сегодня уже сто двадцать раз поднимал! Просто руки устали. Я очень сильный. А вы?

– А я не очень, – ответил я.

– А вас как зовут? – спросил он. – Меня – Алексей.

– А меня Дмитрий, – ответил я.

– А вы кто?

– Я-то?… Я много кто. Учитель, поэт, журналист…

– Журналист? Я вас читал? Читал? Вы где печатаетесь? Как ваша фамилия?

– Печатаюсь я в «Курьере». Фамилия моя Рогов. Хотя чаще пишу под псевдонимами, выбрал себе целое стадо рогатых: то я Козлов, то Быков, то Лосев. Зависит от того, про что я пишу.

– Да, я вас точно читал, точно! – воскликнул Алексей. – Вы про Гайдара писали, как он пенсионеров убивал! Здорово написали, правильно.

Я хоть никогда Гайдара и не жаловал, но ничего про убиенных им пенсионеров не писал. Однако возражать не стал: что-то говорило мне, что он не совсем вменяемый и возражать ему – дело бессмысленное и беспощадное.

Мы сыграли с ним, если не изменяет память, партий десять. Я отнюдь не великий шахматист и, в отличие от Алексея, не смыслю ни в дебютах, ни в миттельшпилях, однако выиграл у него не меньше половины партий. Впрочем, и проиграл столько же. Со стороны мы с ним были похожи на двух дошколят, едва научившихся переставлять фигурки. Ходили, почти не думая, «зевали», выигрывал же тот, кто умудрялся «зевнуть» меньше, чем противник. Попутно Алексей спрашивал меня о самых неожиданных вещах. Скажем, о том, как отношусь к смерти. Или что будет, если все женщины поголовно вдруг утратят способность рожать. Или об озоновой дыре. Чувствовалось, читал он очень много, но беспорядочно и, главное, только затем, чтобы найти лишнее подтверждение какой-то своей колоссальной моноидее.

За время шахмат я полностью уверился, что передо мной юный маньяк.

– А дети у вас есть? – зачем-то спросил он после того, как я отказался играть с ним очередную партию.

– Да. Дочка. Таня. Младше тебя. Ей девять лет.

– Вот бы познакомиться! – воскликнул он. – А то у меня совсем мало друзей. Только Игорь Красульников и вы!

«Только ты и Коровкин!»

Впрочем, это признание мне не польстило. Скорее встревожило. Я с тоской представил, что этот юноша способен и звонить по ночам, чтобы посвятить меня в очередной извив своего навязчивого бреда.

– Знаешь, Алексей, я, пожалуй, пойду, а то неудобно: пришел в гости к твоим родителям, а сижу вот уже целый час только с тобой.

– Да-да! – воодушевленно отвечал он. – Мы же друзья, правда?!

– Конечно, – ответил я и вышел из комнаты. Помню, конечно же, помню, как такое не помнить!

Еще один человек поразил меня тогда в этом доме: Люся Светозарова, жена Михаила. Красивая женщина, хоть и мать троих детей, и как бы неприступная с виду. Гости уже расходились, а те, кто оставался, сгрудились на кухне. Бренчала тоскливо гитара. Я хлопнул еще водки и опять вышел на балкон покурить. Она стояла там, задумчиво глядя на пламенеющий закат. Было уже совсем холодно. Она оглянулась, спросила, странно улыбаясь:

– А вы и есть журналист Рогов?

– Он самый.

– Я газет не читаю. Вы про что пишете?

– Разное. Про разное. Про литературу, про политику, про вообще…

– Как интересно, наверное, – сказала она в сторону, дежурно. И вдруг, пододвигаясь ко мне: – Обнимите меня, мне холодно.

Я невольно оглянулся: не видит ли кто? Никого. Едва касаясь, провел рукой по ее спине и остановил ладонь на бедре. Положение, однако, было трагикомическое: мать троих детей просит обнять себя едва знакомого мужчину, да еще почти в присутствии мужа, детей (хотя младших, кажется, не было там, наверное, отправили к бабушке), гостей!

Люся поворошила мои волосы, прижалась еще теснее. Признаться, я впервые оказался в такой ситуации. Я не знал, как себя вести. Сказать, что увидит муж? А она меня тут же и высмеет! Убрать руку, уйти – тоже ведь высмеет. А между тем ее губы уже жарко ползли к моим.

– Боишься? – прошептала она. Потом слегка отстранилась, и я услышал шаги. Вошел мой приятель.

– Ты идешь? – спросил.

– Пойдем, – ответил я.

– Позвоните мне завтра, – сказала Люся, словно продолжая какой-то наш небывший разговор, – я вам все расскажу подробнее, вам это пригодится…

– А вы не улетаете разве?

– Нет, сначала Миша, а мы с Алексеем в конце мая. Алексею нужно закончить учебный год.

Мы попрощались и вышли. Меня это странное приключение поразило еще и потому, что женщины, как мне казалось, внимания на меня не обращали. И уж тем более никогда не пытались совратить. Я ведь довольно толстый, в школе меня обидно дразнили. Я и женился-то как-то странно и быстро, сразу после школы – на своей однокласснице Инне Верт, худенькой, невзрачной, как мышонок, – и только потому, что был уверен, что мне с моими комплексами никаких головокружительных романов в жизни не иметь. Мы и родили быстро дочку, следующей прямо весной. А тут красивая женщина обнимает тебя с полуоборота, ласки, нежности мурлычет…

Может, мстит? По-бабски мужу за что-то? Не таится ли здесь, не приведи, конечно, Венера, какой-нибудь шершеляфамочки? Я, признаюсь сейчас, очень долго ковырялся с этим словцом, хотя пишу быстро. Больно слово удачно сложилось – шершеляфамочка. А?! Вдруг этот Светозаров бежит в Америку насовсем и никого с собой не берет. Бежит, так сказать, от проблем, от войны, от жены?

Назавтра я позвонил, вечером.

– Какой Дима? Журналист? Вчера были на проводах? Ну и что? Я газет не читаю. Тем более вы больше по литературе, сами вчера говорили. А я, извините, химик. Спокойной ночи, журналист Дима.

II

Прошло с тех пор немало лет, хотя и кажется, что совсем немного: я ведь нахожусь уже в том возрасте, когда время неумолимо сжимается, летит стремительно и события, которые происходили пять или десять лет назад, видятся совсем недавними – прошлогодними даже. К тому же и журналистика, этот поток событий всегда ничтожных с точки зрения вечности, но непрерывных, тоже изрядно способствует сжатию временной пружины.

…Все тот же мой приятель сообщил, что Михаил Светозаров вернулся и собирает людей знакомых и незнакомых на своей даче с салютом и шашлыками, и я легко вспомнил апрельский балкон и Люсю.

И подростка, с которым играл в шахматы. Самого Светозарова-старшего я вспомнить не мог, как ни старался.

Предположить, что мои отношения с Люсей продолжатся и приобретут формы, так сказать, фантасмагорические, я не мог.

Жаркий был, душный июль, торф горел под Шатурой. Мы приехали в Жаворонки на электричке, долго плутали по поселку, наконец нашли дачу. Во дворе и впрямь высилась гора книг, готовых к сожжению, вокруг копошились люди, вытаскивая и складывая в сторонке приглянувшиеся тома – избранное, так сказать. Я сел на веранде, пил крюшон со льдом – огромный лежал арбуз на липком столе. Зудели мухи, кричал Высоцкий из окна. Люся несколько раз проходила мимо меня, кивала головой, но совершенно как человеку незнакомому. Она за эти годы несколько раздалась, но оставалась красивой и даже еще более сексуальной, чем прежде. Взгляд ее, так мне показалось, был спокойным, умиротворенным. Как раз когда я сидел сторонним наблюдателем, приятель мой сообщил, что Светозаровы давно развелись, что она теперь живет с детьми в Дании, в Копенгагене, вышла замуж за датчанина и успокоилась.

– В каком смысле? – спросил я.

– Как в каком? Она ему, знаешь, сколько рогов наставила? На теле, не то что на голове, не поместятся!

Он сообщил, что сам Светозаров живет в Калифорнии, и это его последний приезд в Россию, и что больше он – клянется – сюда ни ногой.

С тем приятель отошел, вернулся к куче выуживать замшелые тома стихов и романов. Мне было скучно, но и шевелиться в такую жару не хотелось, и я решил остаться до вечера, а там по холодку положил – восвояси. Слава богу, закусок много: на кухне постоянно что-то резалось, готовилось, скворчало.

Из дома вышел Алексей с газеткой в руках. Он нисколько не изменился, не повзрослел за эти годы – такой же худой, невзрачный, только взгляд еще побезумел, мне показалось. Увидав меня, он несказанно обрадовался:

– Это вы! Это вы! Вы Козлов?!

– Рогов, – ответил я.

– Ой, простите! А я все время вас вспоминал. Ведь мы остались друзьями? Да? Скажите?

– Ну конечно…

– Вот почитайте, что здесь написано! Почитайте, – и он сунул мне в руки газету. «Популярную», как у нас выражаются.

Один из заголовков в подвале первой полосы гласил: «Концлагерь для сына». Я хмыкнул, вернул газету со словами: «Читал, читал, знаю…»

– Что знаете?! – воскликнул он. – Разве такие вещи могут происходить в стране, где все нормально?! Вы прочитайте, прочитайте! Нет, лучше я сам прочту! – И он начал:

Концлагерь для сына

Во вторник Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу предъявило обвинение семье, которая довела до смерти от истощения пятилетнего ребенка. Как сообщил нам следователь по особо важным делам Управления Генпрокуратуры Владимир Ануфриев, в убийстве обвиняются его 22-летняя мать…

– Чья мать – перебил я, – следователя?

– Ребенка, ребенка же! – отвечал Алексей.

Я снова хмыкнул.

«…Юлия Киприянова, 40-летняя бабушка…»

– Ого, какая молодая! – откомментировал я, но Алексей не слушал:

«…и дед Николай Киприянов. Всем троим предъявлены обвинения по ст. 105 ч. 2 УК РФ („Убийство беспомощного лица“) и по ст. 127 УК РФ („Лишение свободы перемещения“).

Преступление, шокировавшее весь Новосибирск, произошло в селе Чупино Искитимского района Новосибирской области 28 января 2004 года. Началось все с того, что в местную больницу обратилась Юлия Киприянова, сообщившая о «странной смерти» своего сына Антона. Прибывшие в дом Киприяновых врачи увидели истощенный труп пятилетнего мальчика, который весил не более 7 кг. Тело Антона было покрыто кровоподтеками и синяками, семь ребер оказались сломаны.

Мать умершего на вопросы врачей толком ответить не могла, говорила о том, что «Антон недавно заболел» и она якобы не успела обратиться в больницу, а кормили его всегда исправно. Однако заподозрившие неладное медики обратились в Искитимскую районную прокуратуру. В феврале после проведения проверки прокуратура возбудила уголовное дело.

Постепенно следователи и психиатры восстановили картину происходящего: Антон был нежеланным ребенком в семье, где было еще трое детей. Выяснилось, что ребенка жестоко избивали за воровство продуктов из холодильника или со стола. А в июне 2002 года его приковали к кровати цепью и продержали так в течение полутора лет – вплоть до смерти от истощения. Как впоследствии выяснила судмедэкспертиза, последние три дня жизни мальчик ничего не ел и не пил.

Мать и дедушка погибшего сейчас находятся в СИЗО, бабушка – под подпиской о невыезде. Во вторник же дело передано в Новосибирский областной суд. Согласно предъявленным обвинениям, всем троим грозит пожизненное заключение.

Как сообщил Владимир Ануфриев, в 2001 году в Новосибирской области уже был вынесен приговор по подобному делу. 20-летняя жительница села Рождественка Купинского района за два месяца намеренно уморила голодом новорожденную дочку. Свой поступок преступница объяснила опасениями, что ее бросит любовник, подозревавший, что «это не его ребенок». Мать осудили на пять лет лишения свободы».

Я нарочно привожу текст заметки, разыскал ее на сайте газеты. Сказать – зачем? Да затем, что, прочитав это скрипучим, дрожащим от гнева голосом, Алексей произнес:

– А если издать такой закон, чтобы стерилизовать всех новорожденных по всей земле, что будет?

Я не ответил, налил себе крюшона.

– А я долго над этим думал! Ночами! Ведь в этом спасение всего человечества, вам не кажется? А?

– И земля наводнится кастратами, и придет царствие Его отныне и присно и во веки веков! – сказал я.

– Нет, отчего же кастратами, отчего кастратами! Ведь можно так стерилизовать, что похоть и способность к совокуплению останутся, а просто дети рождаться не будут. Ну, или, скажем, стерилизовать одних женщин. Все инстинкты останутся, как были, а толку никакого! Ведь это выход, да?

Чувствовалось по его пылу, что он слишком много размышлял над этим своим законом о стерилизации. Однако мне нужно что-то ответить, подумал я вяло.

– Ты считаешь, что человечество вернется в Золотой век, но уже в последний?

– Да, я так считаю, – ответил он очень серьезно.

– А ты не подумал вот о чем: люди будут знать, что они, как человеческий род, обречены и, следовательно, все дозволено. И начнут всеобщую резню. Просто из чувства самосохранения…

– И прекрасно! – воскликнул Алексей. – И прекрасно! Я ровно об этом и думал. Все поймут, что терять нечего, и предъявят последние права к жизни. Кто как умеет, так и предъявит.

Я поглядел краем глаза на гостей, уже изрядно пьяных и возбужденных. Забавно, что книги, которые иные выскребали из светозаровской кучи, оставались валяться на земле, по ним ходили, их футболили.

– Sic tansit gloria mundi… – сказал я.

– Что-что? – переспросил Алексей.

– Я сказал: так проходит слава мирская, – и кивнул на книги.

– Да-да! Это невероятно, это невероятно! Но знаете, я сильно зауважал отца за это. Зачем, скажите, зачем столько понаписано книг, если люди держат своего ребенка на привязи и морят голодом?! Значит, это все никому не нужно.

– Это, Алексей, слишком сложный вопрос, чтобы обсуждать его за липким крюшоном, – отрезал я и поднялся. Мне захотелось есть, я направился к шашлыкам.

Алексей увязался со мной.

– Но поймите, поймите, что тогда-то люди и смогут наконец делать именно то, что они хотели, но не могли в силу условностей. Они смогут, например, уехать куда-нибудь, стать отшельниками – места на земле еще полно!

– Да-да, уплыть на Таити, взращивать гладиолусы, писать стихи, которые никто уже никогда не прочтет… Извини, Алексей, я хочу есть. Давай потом обсудим твои вечные темы. Не на ходу. В конце концов, никто никого еще не стерилизует.

У блюда с шашлыками я натолкнулся на Люсю. Она уже хотела отойти, вежливо мне улыбнувшись, но я остановил ее.

– Скажите, вы часто разговариваете со своим сыном? С Алексеем?

Она почти равнодушно ответила вопросом на вопрос:

– А что, он уже и вас взял в оборот?

– Как вам сказать? Он уж как-то слишком интересуется проблемами глобальными… Я, признаться, впервые с этим сталкиваюсь. Тем паче в таком возрасте…

– А ему не так уж и мало лет, полгода как двадцать один исполнился. Что ж тут удивительного?

– Двадцать один?! – почти воскликнул я. – А мне казалось, что ему не больше тринадцати…

– Да, он худой, тщедушный, но вполне взрослый.

– А где же он учится, в университете?

– Да нет, какой университет! Он и школу-то не смог закончить… – сказала она. – Впрочем, извините, меня ждут…

Она ушла в сад. Я же налил себе полстакана водки, с удовольствием выпил и съел несколько кусков мяса.

Я бродил по саду, ел, пил, размышлял о стерилизации. И то: хорошо уехать на Таити, жить на берегу синей лагуны, писать стихи, зная, что после меня больше стихов не будет. Исчезнет нужда в журналистике, войнах, политике, экономике… Какая-то часть человечества уверует в Бога… Разве же христианство не ратует за то, чтобы мы перестали размножаться? Эта детская теория захватила меня не по-детски. Я представил себе отношения с уже почти взрослой дочерью. Допустим, у нее рождается сын, мой внук, и мы с ней знаем, что это уже почти последний человек на земле. И что даст нам это знание? Еще больше животной любви к нему? Или, напротив, полное равнодушие? Зато я смогу подойти в прокуренном подвале ОГИ к моему записному хулителю Леониду Пургину и всадить ему кухонный нож под ребра, а еще и провернуть пару раз. И ничего мне не будет!., разве что тоже – убьют…

Нет, что-то не так. Эстетика! Конечно. Вот я, как могу, пытаюсь противостоять хаосу: сочиняю стихи, пишу статьи и романы, веду передачу на радио, вечно сею хорошее. И ровно так же поступает плотник Иван, инженер Степан, актер Сидор. Это противостояние эстетики хаосу и есть смысл нашего бытия. А что будет, если начнется всеобщая стерилизация? Мало того что сам по себе этот акт несет в себе изрядный антиэстетический заряд, с его помощью хаос очевидно восторжествует!

Как раз на этом месте моих рассуждений подошел какой-то человек с голым торсом, в мятых шортах, с красной мордой. В руке он держал пластиковый стаканчик с водкой, накрытый куском черного хлеба. Я вяло улыбнулся, убоявшись, что вот пристанет сейчас с пьяным разговором. Но он не пристал, он аккуратно поставил стаканчик на землю, выпрямился и изо всех сил ногой ударил меня в пах. Яркая вспышка боли пронзила насквозь, я упал, я катался по земле, издавая при этом отнюдь не истошные вопли, а какие-то булькающие звуки: шок не давал зайтись в крике. Но самое интересное состояло в том, что я успевал еще и оценить смехотворность издаваемой мною булькотни. Когда боль начала отпускать, я разлепил глаза и увидел – вокруг никого.

Поднялся, прислонился к корявой яблоне. Огляделся. Дым: сожжение началось. Достал сотовый, набрал своего приятеля, который трудился в самой желтой и скандальной из московских газет, сказал, что у меня есть замечательный репортаж, что готов продиктовать через полчаса. Есть и фотографии, но нет возможности их привезти. Приятель отвечал, что они проиллюстрируют статью снимком знаменитого франкфуртского сожжения. Тем лучше. Тут же под яблоней я накропал заметку.

Потом я решил уйти, незаметно, благо дым, шум, да и темнело. Обошел дом сзади, вдоль забора пробираясь к калитке. Но заметили.

– Вы что – бежите?! – вырос передо мной Алексей.

– Домой пора, поздно.

Он улыбался, отблески пламени делали улыбку безумной и зловещей.

– Я видел – вас били. За что вас били? Зачем вы дали себя бить? – спрашивал он скороговоркой, почти шепотом.

– Так, били…

А что я ему скажу?

– А я знаю, за что вас били, – сказал Алексей. – Я слышал. Вас били за ваши статьи. За то, что вы издеваетесь над хорошими людьми. Они поспорили. Один сказал, что, если вас ударить, вы струсите, что вы привыкли к безнаказанности, что вы толстый, что любите гадить исподтишка. Что вы этакий летающий носорог, срущий (простите, я вообще-то никогда не ругаюсь, но он так и сказал – «срущий»), срущий на все, над чем пролетает… Что вы подписываете своей фамилией только безобидные статьи. А если кого-то обижаете, то псевдонимом. А второй говорил, что вы будете драться. Что он знает такой тип: с виду рыхлые, трусливые, зато если разъярятся, то берегись…

И он засмеялся, меленько-меленько. И прибавил, серьезно:

– На вашем месте я бы их убил.

– Ну, знаешь, это еще не повод, чтобы убивать.

– Чем не повод?! – вскричал Алексей. – Не отвечать на зло – значит быть слабым! Я бы ни за что не простил своим обидчикам. Они бы узнали, с кем имеют дело!

Кулачки его сжались, глаза засверкали кровавыми отблесками костра.

– Ладно, не бойтесь, они уже уехали. Те двое. Бред… – подумал я.

Приехал непонятно зачем, чуть не изувечили (а может, и изувечили!), кругом чужие люди, которых я больше никогда не увижу, рядом сумасшедший юнец (впрочем, уже вполне взрослый человек) учит меня жить, а я стою буквально под забором и слушаю безумца! Бред.

– А, вот вы где! – раздался сзади женский голос. – Мы вас и в саду, и в доме искали, думали, что вы уехали так, по-английски, не прощаясь…

Я оглянулся – Люся. В руках она держала два стаканчика, один протянула мне:

– Попробуйте, это кайпиринья.

– Что-что?

– Такой вот бразильский коктейль, меня научила его готовить одна моя знакомая бразильянка, еще когда мы жили в Сан-Диего.

Я пригубил – вкусно.

– Только не стоит увлекаться: пока пьешь, незаметно, а потом – бум! – и пьян в стельку, ха-ха-ха!

Люся говорила со мной, как с добрым знакомым.

– Алеша, позволь я поговорю с Дмитрием… – сказала она сыну.

– Просто с Димой.

– Да, Леша, я хочу поговорить с Просто-Димой, – по-пьяному весело сказала она.

Алексей ушел.

– Вы не обижайтесь на меня, я вас хорошо помню, просто обстоятельства… Вы понимаете…

– Нет, не понимаю, – отвечал я.

– Вот замуж вышла. За одного очень милого человека (как будто можно выйти замуж за лемура или суслика!), за датчанина, живу теперь в Копенгагене.

– Да, я слышал.

– Все бы хорошо, но – Алексей…

– А что Алексей?

– Вы знаете, он серьезно болен. Он и школу не смог закончить. Он аутист, его обследовали в Дании, в очень хорошей клинике. Ни с кем общаться не может, не умеет. Развитие у него как у десятилетнего. К тому же дикие какие-то фантазии, о которых он, разумеется, не говорит – мы только догадываемся. Как-то прочитала его дневники и ужаснулась! Дай бог, чтобы это были только фантазии. Но и для фантазий они слишком, что ли… не знаю, как сказать… ужасны, короче.

– Это хорошо, что он записывает свои фантазии, – сказал я. – Хуже было бы, если бы он их воплощал. А так – записал и как бы пережил.

– Да-да, конечно, все так. И все же – неспокойно. Правда, сейчас он живет не с нами, ему платят пенсию, дали квартирку, он под присмотром… Но только еще больше замкнулся. А знаете, о ком он вспоминает чаще всего?

– О ком?

– О вас.

– Обо мне?!

– Да. Когда вы были у нас тогда, в Крылатском, когда я, помните? да ведь? я целовала вас! – Алексей сразу и нафантазировал, что вы его лучший друг. И с тех пор не хочет, наотрез не хочет общаться ни с кем, и, по сути, вы остаетесь для него единственным близким человеком…

– Я – близким?! – почти вскричал я.

– Да-да. Вы знаете, он за все время, пока мы в Москве, почти не сказал с нами ни слова – ни со мной, ни с бывшим мужем, ни с бабушкой… А с вами, я видела, он разговаривал… Удивительно.

«Ха! – подумал я. – Зачем она вдруг признается мне в этом, да еще вспоминает, как соблазняла?» Тут есть умысел, какая-то женская хитрость, которую я никак не пойму.

Она весело поглядела на меня и прикоснулась своим стаканом к моему:

– За встречу!

– За встречу.

Мы отпили по глотку этой, забыл, как называется… «Ну и дальше?» – спросил я сам себя.

– Знаете, Алексей просто бредит своей дружбой с вами. У него память очень цепкая, он вас с тех пор так хорошо запомнил, что вот уже… уже восемь лет не может забыть. И почти единственная вещь, о которой он говорит со мной, – это как бы ему повидаться с вами, как бы напечатать свои статьи в вашей газете.

– Он и статьи пишет?! – спросил я.

– Только тем и занимается. Муж подарил ему компьютер с русской клавиатурой – и вот он целыми днями стучит. Представьте себе – сутки напролет, пишет, пишет!

– Но вы понимаете, что мы вряд ли сможем напечатать его статьи, а это будет лишняя травма, – сказал я.

– Но, быть может, вы найдете время, чтобы хотя бы посмотреть его опусы, хотя бы ответить ему, объяснить… Вас он послушает.

Все это мне показалось весьма надуманным и странным, но я согласился. Скорее, из любопытства. Из любопытства посмотреть издалека на чужое безумие, которое, может ведь и так статься, подпитает и мое вдохновение. Отчего нет? Я согласился. Мы вернулись в дом, я написал Люсе свои координаты. В конце концов, а вдруг это какой-нибудь новый Кафка? Чем черт не шутит!

– Пусть пришлет. Во всяком случае, справедливую критику гарантирую. Какой чудный напиток, эта ваша ка…

– Кайпиринья.

– Там только ром и лимоны?

– Нет, не ром и даже не совсем лимоны. Там кашаса – бразильская водка. Из сахарного тростника. И еще кайпири – сорт лимонов, пупырчатые такие, на вид не ахти, неаппетитные. Все это смешать с сахаром и ледяной крошкой. Это вам – в благодарность, я имею в виду рецепт. Да, и извините, пожалуйста, за этот… ну… инцидент… в саду… Я даже не знаю, что это за люди такие, наверное, мужа знакомые, они, кажется, уже с утра были пьяны…

– Только не понял я: за что?

– Это я виновата, не успела вас предупредить. Я слышала, как они спорили, «бить рожу журналисту» или нет. Ну вот… – она улыбнулась.

Мне показалось, возможно по причине темноты, что улыбка ее была не без некоего кокетства, но тут в этот вроде бы флирт вмешались внешние силы. От костра донеслись чрезвычайно административные голоса, мы обернулись и увидели власть.

В открытые настежь ворота прямо в пламя костра били фары милицейского «уазика». Вместе с милицией явились и соседи. Потом подкатила с воем пожарная машина, остановилась в переулке. Милиционеры разделяли собой две шеренги: одну – светозаровскую, изрядно пьяную, другую – соседскую, злую. Толстая старуха, из соседей, палкой разбрасывала книги из костра, остальные лезли в драку.

Я вклинился между сторонами, встал рядом с сержантом, который сурово что-то бубнил Светозарову-старшему. Вид, надо сказать, у того был весьма бледный, он лепетал что-то почти униженно. И то: врожденный русский страх перед властями моментально сбил американскую спесь.

– Это всего лишь шутка, товарищ (ишь, какие слова вспомнил!) сержант! Обещаю, мы сейчас все потушим… конечно-конечно, товарищ сержант… Понимаю, товарищ сержант…

– Простите, а в чем, собственно, дело? – спросил я, вмешавшись в светозаровскую лебезню.

– Документики ваши, – ответил мне хмурый сержант. Сзади него неприступно стояли двое рядовых очень юного вида, руки на автоматах.

Я протянул редакционное удостоверение.

– Рогов… – сержант посмотрел на меня внимательно. – Это вы, что ли, по телевизору?…

Я тогда вел на одном канале ток-шоу «Народные новости» по вечерам.

– Так точно.

– Ну что же вы! – с неожиданным упреком сказал он.

– Что я?

– Ну… нарушаете… – промямлил он.

– Что нарушаем, сержант? – спросил я.

– Да мы сейчас все потушим, товарищ сер… – вякнул опять Светозаров, но я оттеснил его плечом.

– Вы, это… Дым… Пепел летит… Соседы (так и сказал ведь!) не спят… – мямлил сержант, во все глаза глядя на меня. Еще бы – такая редкость: человек из телевизора.

– Да ничего страшного, сержант, мы снимали сюжет для моей программы, и этот, который хозяин, согласился сжечь свои книги… Представляете, какая будет сенсация! Кстати, купите завтра «Нашу жизнь», там тоже будет про это статья. Такая у нас работа, сержант. А что до дыма и пепла, то мы все отсняли, съемочная группа уехала, и, обещаю, остальное сожжем потихоньку, без дыма, так сказать, и пепла…

– Ну, если так…

– Эти новые русские совсем оборзели, сержант! Людям хлеба не на что купить, а они развлекаются – книги жгут. Не в библиотеку, заметьте, отдать, а сжечь, сжечь все! Но завтра такой шум поднимется, я обещаю, сержант!

– Ну если так… – все мямлил растерявшийся мент. – Ну только вы это… аккуратнее, товарищ журналист…

– Ясный корень, сержант!

Я нагнулся и поднял с земли книгу, еще не тронутую огнем. Это был Заболоцкий из «Малой библиотеки».

– Вот возьмите на память. Очень хороший поэт. У него тоже были проблемы с властью.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.