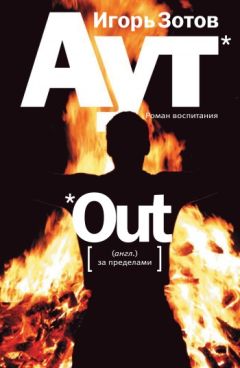

Текст книги "Аут. Роман воспитания"

Автор книги: Игорь Зотов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)

От автора

Эти нестройные заметки, как успел, наверное, отметить вдумчивый читатель, порой противоречат и друг другу, и здравому смыслу вообще. Но все же не следует делать поспешных выводов: очень многое из того, что вы прочли здесь, – было. Было на самом деле. А остальное если и не было, то все равно было, как бы вы к этому ни относились.

В этой связи я вспоминаю недавнюю историю. Одна моя нью-йоркская знакомая издала книжку. Не стихи и не роман, а что-то типа воспоминаний, но воспоминаний весьма своеобразных. Она (назовем ее Надеждой) закончила когда-то факультет прикладной математики МГУ на Ленинских горах. После десятилетних мытарств и скитаний по Америке и Канаде она осела в Нью-Йорке и посвятила себя легкому и неспешному грабежу…

Да-да, она в прямом смысле грабила банки, используя свою электронную квалификацию. Причем принципиально грабила банки крупные, очень крупные, которым ее «кавалеристские наскоки» как бы не сильно и вредили. Надежда не зарывалась, дважды в одну воду не ступала, рвала свой кусочек и уходила на другую поляну. Надежда не роскошествовала, не покупала «линкольны» и пентхаусы на Манхэттене, жила скромно, тихо. Затем она уехала в Европу и там издала книгу, в которой откровенно поведала свою историю, рассказала в деталях про свою непростую жизнь на чужбине, про первые успехи на поприще электронной взломщицы, про свои грабительские технологии, к настоящему времени уже порядком устаревшие, так что вряд ли кому-нибудь они сгодятся. Надежда в своей книжке не стала делать никаких глобальных социальных и политических выводов, не стала клеймить общество потребления и тем самым не стала ни оправдывать, ни осуждать собственные деяния, просто рассказала жизнь, почти всю и почти без утайки. И это – главный положительный итог ее книги.

А вот отрицательный итог подвели за нее другие. Причем не ФБР и не Интерпол, а – журналисты.

Однажды я наткнулся случайно в интернете на ее фамилию, щелкнул по ссылке и обнаружил рецензию на ее книгу. Критик с легким негодованием, перемешанным с тяжелой иронией, писал о том, что вот если бы Надежда С. написала роман, где в точности изложила бы обстоятельства жизни своей – вымышленной, вымышленной! – героини, то таковой роман несомненно имел бы успех. Ее героиню не осуждали бы, а напротив – восхищались бы ее отвагой и сообразительностью, с которыми она надувала капиталистических монстров! Тогда как документальное свидетельство, по мнению критика, поворачивает читательское восприятие ровно на 180 градусов, и вместо симпатии автор вызывает почти (да что почти – самое натуральное) отвращение!

Не нужно даже напрягать фантазию, чтобы развить эту расхожую критическую мысль: все, что мы делаем в реальной жизни «дурного», безусловно подлежит осуждению и наказанию, тогда как в жизни вымышленной, романической те же самые деяния почти наверняка вызовут в читателе одобрение и даже восторг! Вымещение подсознания в творчество устроит любого жителя планеты – от южноафриканского колдуна до уоллстритовского воротилы. А как иначе? А иначе – скучная дидактика Солженицына, исторические «предупреждения» и истеричные камлания разносортных политиков и историков. Равным образом бесполезные и бессмысленные.

«В этом мире что бы ни случилось, ничего не происходит», – сказал один бывший левак, а ныне циничный стоик, крепко осевший в западном истеблишменте. Будешь ли ты предупреждать, учить, назидать, тыкать указующим перстом в «уроки прошлого» – ровным счетом ничего не изменится: люди так же будут грабить, насиловать, убивать и лишь частично вымещать свои инстинкты в форме романической, живописной, музыкальной и тому подобной. А следовательно, всю историю и ее историков смело можно послать в задницу (как, собственно, и советовал мой приятель Рогов этому ряженому Гансу в копенгагенском баре) – ничего не было, ничего нет, ничего и не будет.

История Алексея Светозарова кому-то (да почти всем, я уверен) покажется вымышленной от начала до конца. Это не так. Я лично знаю этого молодого человека, знаю его родителей, даже приятельствую с его мамой – Люсей – еще с московских времен. Не поверите, но нас свела именно Надежда, которая, в свою очередь, училась когда-то с Михаилом Светозаровым на одном факультете. Но это так, в сторону.

Итак, я знаю этого человека, и почти все события, которые касаются его детства и отрочества в России и в Америке, – правда. Что же касается дальнейшей его жизни – в Дании и отчасти в Москве, то мне приходилось пользоваться лишь отрывочными сведениями и какими-то отголосками событий, в которых он либо принимал, либо мог принять участие. Равным образом в моей книге действуют персонажи и реальные, и почти реальные – то есть те, о жизни которых я могу составить впечатление не на основе личных наблюдений и знакомств, а на основе косвенных, хотя и весьма красноречивых фактов. Именно поэтому я и наделил их чужими именами. Только и всего.

Трое из них – реальных, и двое – полувымышленных – очень помогли мне в составлении этой книги. Именно в составлении, а не в написании, поскольку она содержит воспоминания участников этой истории, воспоминания, друг дружку иногда добавляющие, иногда повторяющие, а иногда и отрицающие. Неоценимую услугу оказал мне мой приятель и по ремеслу, и по жизни Дима Рогов, честно описав свой взгляд на события. А кумир Алексея Светозарова Вениамин Гранатов вообще прислал в качестве вставной части свою новую книгу, которую вы найдете, дочитав историю моего героя до конца. Таким образом оба уважаемых мною писателя учинили под этой обложкой своего рода состязание.

Дима Рогов не только поделился со мной своими воспоминаниями об Алексее, но и, немного пококетничав, правда, прислал мне по мейлу коротенький рассказ, что называется, «на тему». А именно – «Лужу».

Прошлой весной мы с ним вместе ездили в Питер. Наша московская подруга, кинокритикесса и вдобавок кинорежиссер (редкое совпадение) Наташа Бабинцева купила удачным случаем квартиру на Мойке окнами (единственным, впрочем, окном) на Екатерининский канал и на Спас на Крови за ним. Ну и пригласила нас на что-то вроде новоселья. Квартира – сильно сказано: крохотная, но элегантная студия. Выпили вина, закусили сыром, а для слив – не сезон (сыр, замечу, для меня всего лишь метафора: я уже пятнадцать лет вегетарианец). Затем спустились на Итальянскую улицу в «Бродячую собаку», где ожидались с чтениями московские поэты: Глеб Шульпяков, Дима Тонконогов и Санджар Янышев. Они уже сидели в дальнем зале – возбужденные столичные знаменитости, прилично уже навеселе. Из всех, сознаюсь, мне больше пришелся Тонконогов – ироничный, тонкий, парадоксальный. Чопорноватая питерская богема, кстати, со мной была солидарна – Диме аплодировали и даже кричали «браво». Разумеется, я следил за реакцией его тезки и тоже поэта – Димы Рогова. Но и ему, кажется, Тонконогов пришелся, ревности я не углядел. Затем мы продолжили выпивать, но уже в «Прокофии». В голове моей почему-то гуляла сама по себе только что услышанная строчка, но не из Тонконогова, а из Янышева. Слегка неуклюжая, но в неуклюжести трогательная: «А ты всю жизнь был тем, к чему всю жизнь идешь…».

И тогда я спрашиваю Рогова: «А что, твою дочь этот Светозаров – реально хотел убить?» – «Да нет, я его после Копенгагена не видел, только читал. Да он и писать-то мне перестал, видать, успокоился… А „Лужу“ я выдумал, целиком. Просто представил, как он явится в Москву и к Танюше моей подкатит с ангельскими намерениями…» – «Ну, слава богу, атаку она отбила! С Гранатовым у него тоже не выгорело. Выходит – одна сплошная фрустрация…» – заключаю я. – «Выходит, так…» – кивает Рогов, и мы выпиваем водки.

– А эти… прозаики… про заек своих все никак не решат – топить или вешать… – хмыкает пренебрежительно с другого конца стола Шульпяков.

«Должен же он кого-нибудь убить, по-настоящему, как думаешь?» – говорю я. – «Убить – не проблема, – перефразируя Довлатова, отвечает Рогов. – Если помнишь, у меня там, в приемной Гранатова, сидел серенький такой?» – «Ну да.» – «Ну вот я хотел, чтобы он обернулся каким-нибудь… ксенофобом, скажем… Ну и чтобы взял нашего мальчика с собой на дело… Потом как-то скучно мне стало, и я бросил эту затею. Если хочешь, можешь дописать – дарю сюжетец. Для полноты картины, так сказать. Ты – Гоголь, я – Пушкин, ха-ха-ха!» И Рогов зашелся заливистым хохотом, громким, заразительным, как только он один умеет.

Вернувшись в Москву, я сел за компьютер и завет приятеля честно исполнил. Получилось вот так. Повторю в скобках, что это моя единственная лепта в жизнеописание Алексея Светозарова, да и та дареная…

Ольховка

Он за угол, а его окликают: – Эй, торопишься?

Алексей оборачивается – его догоняет тусклый в коже, криво улыбается.

– Все это болтовня, – говорит, сам не останавливается, идет дальше, так что Алексею приходится его догонять.

– Что, что болтовня? – спрашивает Алексей.

– Да все. Прикинь – завтра пойдут «Наших» бить – а им самим наваляют. Костей не унесут! Неделю назад они какой-то суд пикетировали, им менты наваляли… Они без пиздюлей как без пряника!

– А ты – разве не с ними?

– Я-то? Я сам по себе.

Тусклый закуривает, поворотившись спиной к ветру, затягивается жадно и снова вперед. Походка его развинчена, только кожа хрустит в коленях и локтях – хруст-хруст.

Потом он резко останавливается, так что Алексей чуть не налетает на него.

– А ты жид, что ли? – спрашивает жестко.

– Я?! – вскрикивает почти Алексей. – Я – нет! Я, я, я…

– Похож на жида, – роняет тусклый. – Попробовать хочешь?

– Что попробовать? – спрашивает Алексей.

– Черножопого замочить.

– Как это – замочить?

– А чтоб черной жопой кверху, хе-хе-хе! – он и смеется тускло, не весело, не невесело, никак. – Это тебе не с ментами махаться, не с «Нашими». Хе-хе-хе!

– Ты что – пробовал? – заглядывает Алексей в тусклые глазки.

– Ты точно не жид? – вместо ответа. – Хотя ладно. Ну что – хочешь? Нет?

Алексея охватывает какое-то неприятное чувство, липкое, как жвачка. Он не боится, нет, ему неприятно, и от неприятности не избавиться, словно липнет она ко всему: к рукам, ногам, животу, к губам.

– Ну да… – шепчет.

– А вот посмотрим, – загадочно говорит тусклый.

– Что посмотрим? – машинально спрашивает Алексей.

– Посмотрим! – повторяет тусклый, лезет в черную сумку, достает оттуда что-то, замотанное в грязные тряпки. – Держи, за пазуху сунь.

Взяв, Алексей понимает: молоток. Послушно сует за пазуху.

– Теперь гляди сюда – я выбираю, мы следим; как рукой махну, бей сзади по макушке. Силы-то есть?

– Я сильный, – Алексей окончательно перешел на шепот.

Он чувствует, что скоро произойдет нечто необычное, и он не трусит, ему липко и неприятно, но вместе с тем охватывает его и возбуждение, оно крепится, растет, и ему уже не терпится.

Они идут в метро, молчат – о чем говорить? В голове Алексея круговерть, бессвязная, глупая. Тусклый как-то потух окончательно, словно нет его.

Но он рядом. Он разглядывает попутчиков в вагоне. Сперва кавказца, низенького, в черных ботинках с длиннющими носами. Тусклый обшаривает его взглядом, отворачивается, потом снова смотрит. Но кавказец выходит в центре, и тусклый едва заметно морщится.

– Мне по барабану, кого. Но черножопых – лучше, – говорит он в ухо Алексею.

– А что ты к Гранатову на чердак ходишь? Зачем? – спрашивает Алексей.

– Хе! Да они всё обещают. Всё обещают. Типа автоматы у них есть, типа революцию хотят мутить. Да все вранье, никого они не постреляют…

Он выговаривает «постреляют» неожиданно вкусно. Во всяком случае, Алексею так кажется.

На «Красных воротах» в вагон входит парочка явно семитской внешности – оба маленькие, носатые, он, правда, уже с сединой, а она похожа на мышку – щуплая и серая какая-то. Тусклый делает «стойку».

– Твои кадры, – шепчет он в ухо опять.

Алексей кивает, хотя не вполне понимает, что имеет в виду тусклый. Но то, что они маленькие, вселяет в него уверенность.

Парочка между тем странная: он старше спутницы раза в два, и можно подумать, что она его дочь, но тусклый стоит рядом и очень хорошо видит, как мужчина время от времени поглаживает руку девушки. На «Красносельской» они выходят, тусклый кивает Алексею – давай следом. Держатся в отдалении, пока пара поднимается по крутым лестницам и выходит наружу. Переходит улицу, идет в сторону Бакунинской, в сторону Елоховского собора по левой стороне, а тусклый с Алексеем по правой. Пока были в метро – стемнело и похолодало еще. Колючий ветер пробирает Алексея до костей, когда они идут по мосту над железнодорожными путями. Алексей не понимает, как они будут делать это – кругом люди, машины. Хотя и не слишком многолюдно – суббота. Но тусклый держится уверенно, словно знает: все у них получится. Пара наискосок переходит дорогу, оказывается прямо перед своими преследователями, поворачивает направо, на Ольховскую. Мужчина подходит к ларьку, покупает сигареты, девушка – остается у дороги. Тусклый понимает, что сейчас она дождется своего «папика» (так он мысленно окрестил мужчину), они перейдут улицу и, скорее всего, пойдут во двор, иначе зачем ей стоять именно здесь… И он едва заметным движением командует Алексею следовать за собой. Они переходят улицу первыми, входят во двор, останавливаются за углом. Тихо. Офис напротив пуст, дальше темный проулок, за ним, судя по всему, жилой дом, и наверняка парочка пойдет туда – домой или в гости. Все это мгновенно просчитывает тусклый и тенью скользит дальше в проулок (и Алексей следом). Останавливаются – лучшего места не найти. Здесь они смогут незаметно пропустить свои жертвы мимо и напасть сзади. Их не будет видно ни со двоpa, где стоит офис, ни со двора жилого дома, если, конечно, не объявится вдруг какой-нибудь случайный прохожий. Но все тихо, только ветер. Чу! – негромкий разговор, это они.

– Нет, если ты и вправду так думаешь, то и скажи, – нервный, резковатый девичий голос.

– Я же уже сказал, что нет, я так не думаю. Просто Лукьянов меня просил, вот и все. Не знаю, с чего ты так нервничаешь?! – спокойно объясняет мужчина.

– Что именно тебя просил Лукьянов? – спрашивает девушка настойчиво, так, словно от этого Лукьянова зависела ее дальнейшая жизнь.

Но жизнь ее зависела не от Лукьянова, а от тусклого. Как раз во время ее вопроса тот шепнул Алексею: «Мужика бей. Сразу, как мимо пройдет…». Это логично, поскольку мужчина шел чуть впереди и находился ближе к затаившимся, и внезапно напасть на него было легче, чем сначала ударить девушку.

Вот мужчина поравнялся с засадой. «Ну!» – шепчет тусклый, Алексей перехватывает обвязанный тряпками молоток покрепче, делает шаг вперед и сбоку наносит изо всех сил удар по черной бейсболке. А в этот миг тусклый прыгает к девушке, она успевает раскрыть рот, но не издает ни звука – он обхватывает ее горло руками и душит, душит. Корчатся на асфальте три тела: убийца, жертва (девушка киношно дергает ногами, ногтями царапает руки тусклого) и вторая жертва – мужчина (он обхватил голову руками и пытается кричать, но только хрип и бульканье). Алексей смотрит, потом склоняется к мужчине и бьет, бьет, бьет. С этим все кончено, а вот душитель никак не справится. Тусклый слышит, как с Ольховской во дворы поворачивает машина. Он выхватывает молоток из рук Алексея, бьет вниз и в темноту.

Уходят. Ровно через секунду машина появляется в подворотне. Останавливается, водитель долго смотрит на два тела, лежащие на его пути, выйти не решается. Дает задний ход, разворачивается, уезжает.

– Дай сюда, – тусклый берет из рук Алексея заляпанный кровью молоток, сдирает с него тряпки, бросает их в мусорный бак.

Под фонарем осматривает Алексея и себя – крови не видно, только царапины на внешней стороне тусклых ладоней, не слишком глубокие – по всему, девушка ногти стригла коротко. Идут дальше по Ольховской, поворачивают направо, доходят до Казанского вокзала.

– Метро там, – показывает тусклый. – А мне – сюда. Пока.

Он ввинчивается в толпу, спешащую к электричке.

Алексей еще немного стоит, глядя вслед тусклому, – он забыл спросить имя. Потом ухмыляется сам себе и идет в метро.

В вагоне рассматривает пассажиров – ишь ты, буквально любого можно вот так же «проводить» и убить в подворотне, буквально любого! Алексей вспоминает Танины вопли «кто-нибудь, кто-нибудь!!!» и улыбается. Он сделал это. И никто на свете не знает, что он сделал это. Разве что тусклый, но и тот исчез, исчез навсегда, даже имени не оставил. Немного печалит его бочком втершаяся мысль, что даже если он будет делать это каждый вечер, много лет – пока хватит сил – подряд, пассажиров в метро останется столько же. И даже если он будет делать это на пару с безымянным тусклым. Он смотрит на пассажиров, которые, понятно, нисколько не подозревают о предмете его мыслей, и проникается к ним ненавистью, бессильной и яростной. Кулаки его сжимаются-разжимаются в такт перестуку колес. На следующей остановке он выходит, выбегает из вагона. Поднимается на улицу – это Большая Дмитровка. Как раз когда он выходит, звонит телефон. Он понимает не сразу, что телефон звонит во внутреннем кармане – ему еще никто не звонил с тех пор, как он прилетел в Москву.

– Да?

– Алексей, это Рогов.

– Да?

– Что – «да»? Ты где? Мне срочно нужно тебя видеть. Срочно, слышишь?

– Да. Я… я, – Алексей смотрит на дом, мимо которого идет, – театр оперетты. – Я около театра оперетты.

– Уж не в оперетку ли ты собрался? Короче, идешь прямо, пересекаешь улицу, там дальше есть кафе, называется «Пироги». Понял?

– Да, «Пироги», – отвечает Алексей.

– Жди меня там, буду через полчаса.

– Да.

Он находит «ПирОГИ», садится в баре, берет кока-колу. Народу много, суббота, и Алексей разглядывает всех поочередно с победительным видом. «Если бы они только знали! Да любой бы из них, любой из них!..» – отрывается в голове мысль за мыслью.

Рогов берет его жесткой рукой сзади за плечо:

– Пойдем-ка вон там сядем! – кивает он на только что освободившийся столик у окна.

Губы у Рогова дрожат, глаза белые, бешеные, это выглядит забавно, во всяком случае для Алексея. И Алексей улыбается.

Между тем Рогова узнают, окликают со всех сторон, подходят, здороваются, предлагают сесть то за один столик, то за другой. Рогова это и раздражает, но и немного смешит. «Вот ситуация! – думает он. – Я сижу рядом с убийцей, с почти убийцей, нет, все-таки с не почти, а с убийцей, а жизнь… банально течет дальше… бред, бред!.. А расскажи я им всем сейчас, кто рядом со мной – так что ж? Покачают головой, да и вернутся к своему пиву. Не слишком и полюбопытствуют…»

– Я, собственно, чего хочу? Я хочу тебя отвезти сейчас прямо в аэропорт и отправить домой. Понял? Паспорт с собой? Очень хорошо, тогда допивай колу, и типа поехали. В половине первого самолет до Копенгагена, как раз успеем. Ну а не успеем, другим тебя отправлю, с пересадкой… В общем, поехали, хватит на меня смотреть. Там колы напьешься!

– У меня денег нет, – Алексей победительно улыбается.

– У меня есть. Вставай.

– А то – что? – нагло.

– А то – ничего.

– Ну, ничего и ничего…

– У тебя воротник в крови, – вдруг говорит Рогов.

Он, правда, не уверен, что это кровь – так, несколько буроватых пятнышек на вороте свитера. Впрочем, Алексея это замечание не смущает, он все улыбается, даже глазом не ведет.

– Послушай, – говорит Рогов, – тебе оно надо? Ну заявлю я, тебя посадят, в камере изнасилуют… И что?

– И что? – передразнивает Алексей.

– Ты что думаешь – я этого не сделаю? Или что?

– Или что?

– Блядь, – шипит Рогов.

– Блядь.

– Хорошо, сиди, я пошел, тут ментура рядом. А ты посиди, подожди, скоро вернемся, – Рогов поднимается – лицо багровое от отцовского негодования, – нетвердо направляется к выходу, машинально кивая знакомцам.

Алексей остается сидеть и улыбаться.

Он сидит еще минут сорок, не торопясь допивает колу, заказывает еще, пьет, расплачивается, выходит на улицу, идет по Большой Дмитровке в сторону Пушки, проходит метров сто. Кто-то – конечно, Рогов – хватает его за руку, тащит в подворотню.

И тут Алексей начинает истошно орать.

Рогов испуганно отпускает руку, потом хватает вновь:

– Ори, ори громче, быстрее прибегут! – исступленно бормочет он.

Крик Алексея обрывается, и он уже не сопротивляется Рогову. Тот тащит его к обочине, голосует, – останавливается машина с кавказцем, – Рогов запихивает Алексея на заднее сиденье, словно пьяного, едут.

В машине Алексей сидит тихо, изучает профиль водителя. Потом уже, когда они выезжают из Москвы в Химки, он оборачивается к Рогову и говорит шепотом:

– Я это сделал.

И смеется, смеется громко, до икоты.

В Шереметьево Рогов покупает билет до Копенгагена с пересадкой в Стокгольме. Алексей не возражает, он блаженно улыбается все то время, пока они ждут начала посадки, пока Рогов обшаривает его карманы и бумажник, чтобы убедиться, что у него действительно нет денег на дорогу. Паспорт, слава богу, на месте.

Рогов ждет, пока Алексей проходит таможню, – таможенники смотрят удивленно (никакого багажа, даже сумки), – проходит паспортный контроль и исчезает. Все.

Через два месяца Рогов прочтет в газетах, что милиция поймала молодого человека, пытавшегося убить вечером на юго-западе Москвы армянина, который возвращался с работы домой. Неудачливый убийца оказался начинающим иконописцем, пара его работ уже висела в недавно восстановленном сельском храме неподалеку от Жуковского.

Иконописец не отпирался, напротив, с удовольствием рассказал, что этот несчастный армянин – уже двадцать третья его жертва за последние два года. И что он будет убивать «черножопых» и впредь, «пока не очистит от них всю Россию». Однако показания его были настолько путаными, что ни одного из остальных двадцати двух «убийств» следователям доказать не удалось. Все, что он ни называл, было либо не в том месте, либо не в то время. Кроме одного, правда. Артем Рымбо (так звали молодого человека) описал в числе прочего, и не в пример подробнее, чем остальные, эпизод, как он убил двух «жидков» во дворе близ Ольховской улицы. Оказалось, впрочем, что из тех двоих одна жертва осталась в живых – девушка Инна Рубинштейн, тогда как ее муж – Марк Рубинштейн был забит насмерть тяжелым предметом, предположительно молотком. Причем забит так, что родственники с большим трудом опознали его – голова Рубинштейн представляла собой кровавое месиво. Рымбо был явно разочарован тем, что девушка выжила, но тем яростнее описывал, как добивал ее мужа. Инна Рубинштейн, правда, утверждала в своих показаниях, что убийц было двое, что-де кто-то вынырнул из темноты и ударил ее мужа, а только потом кто-то другой начал душить ее. Но Рымбо твердо заявил, что он был один. Что сначала одним ударом «угрохал жидка», потом «придушил и жидовочку», потом добивал обоих «по мере необходимости». Иконописца свозили на следственный эксперимент, там он в деталях показал, как все было, показал и помойный бак, куда выкинул кровавые тряпки. Показал убедительно, ему поверили. И он стал называться – убийцей.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.