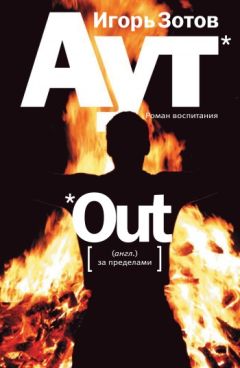

Текст книги "Аут. Роман воспитания"

Автор книги: Игорь Зотов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)

Но они не прилетели, а я спал как убитый.

VII

Я вернулся как раз вовремя: мать с отцом уже собирались звонить в полицию, меня разыскивать. Ругань, конечно, была страшенная, но я на все крики улыбался блаженно и лишь повторял, что очень хочу спать.

Правда, полиция все равно приехала, на следующий вечер. Разыскали ведь, и так быстро! Красномордый урод допрашивал сперва меня, потом отца, потом мать. Причем, чтобы допросить меня, послали за переводчиком, отцы в таких делах не годятся. Пока ждали переводчика, двое копов обследовали мою комнату. Спросили отца, почему решетки на окнах. Тот ответил как нужно:

– От грабителей. Мы очень боимся грабителей.

Потом привезли переводчика, румяного хохла средних лет. И началось.

Я рассказал все, как было, как мы с Софочкой познакомились в кафе, как пошли к ней домой, как она дала мне кассеты – вот они – и я отправился домой.

– В котором часу вы вернулись? – не скрывая отвращения, перевел хохол.

– Я на часы не смотрел, но было уже темно. Я много пешком шел, я очень люблю ходить пешком.

– А где вы расстались с Софьей Магидович?

– Я же сказал – около ее дома, она проводила меня до угла, показала, как идти до подземки.

– Она при вас ни с кем не разговаривала по телефону? Или, может быть, к ней кто-то заходил, когда вы смотрели фильм?

Красномордый коп задавал вопросы бесстрастно, не мигая, глядел на меня красными гляделками. А переводчик – такое ощущение было, что убил бы меня, раздавил бы как насекомое, его бы воля. Он и вопросы переводил, цедя русские слова сквозь зубы, а перед тем как произнести имя Софья Магидович, запинался, будто не хотел выговаривать. Они обследовали мою вчерашнюю одежду, не поленились, вытащили из бака с грязным бельем. И ничего, разумеется, не нашли. Софочка пропала, как и не бывало. Потом меня оставили и пошли вниз, к родителям, забрав кассеты. Где я теперь смогу послушать Высоцкого?

Родителей допрашивали долго, очевидно, про всю мою жизнь допрашивали, и те наверняка рассказали копам, как водят меня к этому фонтанному доктору Строусу, и как тот задает мне свои идиотские вопросы, и как я ему на них отвечаю. Но рассказали, видимо, не все, видимо, испугались все рассказывать. Не за меня испугались, за себя. Еще бы, такая им была удача: уехать в Америку, деньги загребать, на Манхэттене жить! От такого вдруг не отказываются.

Когда они допросили родителей, меня вдруг осенило. Я спустился и сказал всем, что знаю еще кое-что. Что, что?! – оживились копы.

– Ко мне в Бруклине вчера пристал один нег… то есть афроамериканец (ах, какой я хитрец!). Он вымогал у меня деньги. Я от него убежал, но, кажется, он за мной следил, он видел, как я встречался с Софочкой… С Соней то есть. Может, он как-нибудь замешан в эту историю?

Я подробно описал, как он выглядел, просто выдумал из головы некоего негриллу, похожего не на Тома, конечно, а на того, на первого, скорее.

Потом меня отвезли в Бруклин, сперва на то место, где я якобы наткнулся на негриллу, а потом к Магидовичам. Там было полно народу, родственников, наверное. Жарко было, все потели и рыдали. Мы по просьбе красномордого узнали друг друга с плачущей миссис Магидович. Она сперва смотрела на меня как на убийцу, а потом смягчилась, разглядев сквозь слезы мой невинный взгляд. Даже предложила кока-колы. Я отказался, но при этом погладил ее по руке.

Потом от меня отстали. Отстали совсем. Тела Софочки так и не нашли, далеко, видать, унесла река ее белое тело, рыбки его съели. Отец же с матерью почти перестали со мной разговаривать, запретив еще и выходить из дому. Меня еще пару раз свозили к доктору Строусу. Фонтан внизу по-прежнему весело журчал, а доктор, видимо, был в курсе моей истории. Он смотрел на меня, мне показалось, с ужасным каким-то любопытством. Гадом буду, но он точно облегчил для копов мой диагноз, чтобы без помех за мной наблюдать. Я ему нравился. Точно говорю.

В самом конце августа в Нью-Йорк прилетели брат с сестрой, а уже через неделю отец улетел в Сан-Диего, штат Калифорния, на новое место работы. В начале октября мы отправились следом.

VIII

Вообще я стараюсь все события записать именно так, как они и происходили. Я стараюсь вспомнить все свои мысли и чувства, какими они были именно тогда, а не сейчас. Может быть, я что-то и забываю, ну, например, то, что и как я чувствовал в Христиании, или в Нью-Йорке, или еще где, ведь это немудрено, я все-таки взрослею, но в основном, мне кажется, все верно. А если что и неверно, то не судите меня строго, я ведь новичок в этом деле, а вы первые, кто это читает.

В Сан-Диего было невыносимо жарко и невыносимо скучно. А главное – меня вообще не выпускали из дома одного. Дом у нас был большой, сад, бассейн. Брат с сестрой стали ходить в школу, их возила мать, отец работал допоздна, а ко мне приезжал домашний учитель – мистер Эшли. Он походил на игровой автомат – худой, с широченной грудной клеткой и огромной лысеющей головой. Двигался и говорил он в точности как автомат: дергано, точно неисправный, а одну руку все время держал в кармане пиджака – однорукий бандит.

Мы с ним занимались в холле на первом этаже. Из широченных окон был виден наш бассейн и заросли разноцветных кустов вдоль забора. В холле было прохладно, почти холодно – работал кондиционер, – а на улице вечно светило солнце, словно его прибили к небу. Мистер Эшли быстрым голосом рассказывал мне всякую ерунду про Америку, про ее историю с географией, про ее промышленность и сельское хозяйство, про ее автомобили и кинозвезд, про ее президентов и полководцев. И, само собой, про ее величие. Но делал он это автоматически, так что я, разумеется, ни слову его не верил. Кроме того, я и половины не понимал, но ни о чем не переспрашивал.

В перерыве Кристина (наша служанка с внешностью старухи-матери индейского вождя из вестерна) приносила чай, кофе, сэндвичи и другую дрянь. Мистер Эшли жадно ел, так что крошки летели во все стороны, а потом выходил на террасу и выкуривал подряд две-три сигареты, упираясь взглядом в бассейн. Потом опять принимался болтать, но, слава богу, никогда ничего не задавал к следующему занятию. Я же почти всегда молчал, даже на редкие его вопросы не отвечал – он сам себе отвечал. Ровно в три часа пополудни он прощался, садился в свой грязно-розовый драндулет и, испустив облако серого дыма, уезжал. Ворота за ним закрывались автоматически, и я оставался один.

Обычно я шел купаться в бассейн, потом валялся в комнате и читал русские книги, которые бабушка потихоньку пересылала отцу из Москвы. Месяца три спустя после переезда в Сан-Диего вечерами к нам стал наведываться тот русский эмигрант, который объяснил мне значение «suck my dick», рассказал про Гранатова и Высоцкого. Он еще много чего рассказал, из чего я сделал вывод, что жизнь протекает теперь в России, а в Сан-Диего ловить решительно нечего. Он-то и раздобыл мне в Сан-Диего, а там большая русская колония, записи Высоцкого и Галича, и теперь я, как только мистер Эшли линял, включал на полную кассеты и диски и слушал. Скоро я знал обоих наизусть.

Так прошло два, а может, и три года – не хочется считать. И случилась эта история. Кому-то она покажется драматической, а по мне – самая заурядная. Зато для меня очень даже удачная, ведь в итоге я оказался в Европе, гораздо ближе к России, чем эта потная Калифорния.

Отец пропадал на работе дни напролет, даже по выходным. В Америке принято много работать, чтобы преуспеть, и он, наверное, хотел купить еще десяток домов с бассейнами. Или вертолет, или даже самолет. Хрен разберешь, чего он хотел.

Я по-прежнему почти все время проводил дома, и почти всегда в одиночестве. Иногда меня брали на шопинг, на пляж по воскресеньям, в зоопарк, да пару раз мы летали на уик-энд в Голливуд и в Лос-Анджелес. Да еще – с отцом к доктору Строусу в Нью-Йорк.

Я все чаще стал слышать, как мать выговаривает отцу, что тот редко бывает дома, а потом и мать стала пропадать. Кончилось все тем, что как-то утром она объявила мне, так, между прочим, что собирается с отцом разводиться.

– И где же ты будешь жить? – спросил я.

– Найду, – усмехнулась она. – Может, в Европу уеду.

– Здорово, – не скрыл я своего восхищения. – Только меня с собой возьми. А может, в Россию? Вот было бы классно.

– Нет, Алексей, в Россию я не вернусь. Я не хочу жить в этой стране.

– Ну, тогда можно, чтобы я вернулся? Я не хочу больше в Америке, я хочу домой.

– Вырастешь, сам уедешь, – ответила мать. – Никто тебя держать не будет. А пока живи здесь, у тебя и паспорта нет…

Вот как! Они меня держать не собираются. Это очень хорошо – только бы дожить до паспорта!

Потом началась суета с разводом, и мы вообще переехали в гостиницу, оставив отца на его вилле с бассейном.

Мать жила в отдельном номере, а мы втроем – в своем. Там, в гостинице в Сан-Диего, я познакомился со Стуре. Он приходил к матери каждый вечер и, подозреваю, оставался у нее до утра. Стуре работал с матерью в одном университете, она преподавала, он руководил лабораторией, что ли. Сам он был из Дании, такой большой, веселый, и главное – тоже не любил Америку. На этом мы с ним и сошлись и порой долго сидели в гостиничном холле, обсуждая американские нравы. Между прочим, он мне и сообщил первым, что скоро мы все вместе уедем в Данию, в Копенгаген, и будем жить там.

– Здорово, Стуре! – кричал я в восторге. – Я так давно хочу вернуться в Европу.

Он вообще держался со мной как настоящий друг. Я даже сказал ему как-то:

– Стуре, можно я буду называть тебя отцом?

– Лучше зови меня Стуре.

И я согласился.

Кипр

I

Я, разумеется, подозревал нечто в этом роде, но такие мысли всегда гнал, списывал их на застарелый комплекс. Когда-то, еще очень давно, еще в России, когда мы гостили у Люсиных родителей в Ростове-на-Дону, когда произошла та неприятная история, какое-то предчувствие шевельнулось в моем мозгу. Я говорю – в мозгу, а не в душе, потому что душе не доверяю. Она много раз ошибалась, душа, зато мозг – ни разу. Люся, правда, ни словом не обмолвилась, но что-то, я видел это, в ней надломилось. Так мы и жили с ее надломом.

Проклятый Ростов-Дон, я всегда ненавидел этот городишко, эту грязь, хамство, южный выговор. Слава богу, Люся довольно быстро от него избавилась, от выговора. Но в первое время нашего с ней совместного житья мне было почти невыносимо ее гаканье. Потом я как бы привык и вдруг случайно обратил внимание, что выговор сам собой вроде бы и исчез. Люся вообще необычайно умеет ко всему подстроиться, слиться с ситуацией. Мы и родить решили еще один раз только по ее настоянию. Я бы испугался после первых родов, а она – ничего. Тем более стало страшно, когда мы узнали, что снова будет двойня. Нет, в первый раз мы не знали, а во второй – просветились ультразвуком, и врач сказала: двойня – мальчик и девочка. Но на этот раз ни о каком Ростове речи ни шло – только в Москве.

Я тогда уже заведовал отделом в Статуправлении, и в общем-то жизнь наша – хотя бы внешне – стала налаживаться. Я купил машину, потом – новую квартиру, в модном тогда, интеллигентном Крылатском, трехкомнатную, высоко, с видом на подмосковные леса. Ужас первых родов забывался. Мы положили между собой: ни слова Алексею о его умершей сестре. По крайней мере, до его совершеннолетия. Однако я чувствовал, что у Люси с сыном что-то не так. Она хоть и научилась скрывать некоторую брезгливость, когда брала его из кроватки кормить грудью, но в чем-то, в мелочах едва заметных, она, брезгливость, проявлялась. Люся кладет Алексея обратно, покормив, а я по ее движению, нарочитому как бы, вижу, что ей он неприятен. Слишком резко, что ли, кладет, как бы от долга отделавшись, что ли.

В первые дни после первых родов она вроде бы и не показывала, что пережила трагедию. Да и то – трагедия! Скольких на земле женщины рождают мертвыми, сколько умирают в самом нежном возрасте, и ничего, вертится Земля-то.

Погода тогда в феврале в Ростове стояла гнусная – то дождь, то снег мокрый, лужи непролазные и каша ледяная под ногами. Я приехал на две недели, взял отпуск за свой счет. Мы жили в доме ее родителей на улице с диким названием – 35-я линия. Тесть целыми днями курил на кухне вонючие папиросы, а теща знай гакала вовсю, на весь дом гакала. Полагала, видно, что шумом и суетой заставит Люсю отвлечься от дурномыслия.

Я стал уходить из дома с утра. С самого утра. Во-первых, я не переносил табачного дыма, а во-вторых, тещиной суеты. Утром постираю в ржавой ванне пеленки, развешу на веревках, съем яичницу, попью чаю и иду. Ростов не тот город, где можно гулять, особенно зимой, но делать нечего. Работать я все одно не мог, оставаться с Люсей тоже: все время и пространство в доме занимали теща и табачная вонь. Я спускался обычно к Речному вокзалу и долго стоял, смотрел на реку. Это как-то успокаивало. Потом в грязном кафе на том же вокзале пил дрянь-кофе и читал. Иногда к кофе прибавлял граммов пятьдесят отвратного коньяку, но редко, только с тем, чтобы согреться, я спиртное не слишком выношу, у меня от него голова болит. К обеду возвращался домой – теща уже сварила неизменный борщ, жирный, густой, уже приготовила вареники с картошкой. Мы садились, и тесть доставал бутылку водки.

Он, кажется, и тогда уже пил нешуточно. Работа у него была в основном сезонная, он, как ушел из армии в чине полковника, стал плотничать, строил дома в окрестных станицах. А конец осени, зиму и начало весны сторожил склады: сутки через трое. Пил и молчал, борщ хлебал шумно, макал хлеб и снова хлебал. Он так и выпивал за обедом почти бутылку водки один, чуть-чуть оставляя на вечер. После обеда закуривал, а я принужденно терпел. Сидел и терпел.

Потом я уехал в Москву – отпуск кончился, – а Люся осталась с ребенком: боялась лететь самолетом, боялась и поездом – целые почти сутки вони и сквозняков. Я встретил ее в конце марта, мы так прикинули по прогнозу, когда будет более или менее тепло, и она взяла билет. Приехала, я отвез их домой на машине, и жизнь потихоньку вошла в новое русло, мы привыкли.

Мы не поминали случившееся, как будто и не было его, и имени нерожденной девочке не давали, будто и ее не бывало. Для меня-то, во всяком случае, так и было, а Люся ведь ее видела, хоть минутку, но видела. И ничего.

Первые года два Алексей часто болел – то уши, то живот, то вдруг аритмия какая-то, и это было мучение. Люся все это время почти не спала, возилась с ним, но как-то автоматически. Я спал в дальней комнате, нужно было высыпаться, много работы. Помимо работы на мне лежали все магазины, аптеки, прачечные и прочая бытовая дрянь. По выходным, если я не ехал на службу (а я часто ездил туда и в субботу, и в воскресенье), я брал Алексея и вез в коляске в сквер рядом с домом или на берег Москвы-реки. Люся оставалась дома, чтобы хоть немного поспать. Тогда, во время наших с ним прогулок, я впервые обратил внимание на его взгляд, то есть на то, что взгляда как такового у него не было. Он вроде бы и глядел, но куда-то внутрь себя. Он не агукал, как остальные дети, не тянул ручки, не сучил ножками, он смотрел внутрь себя. Меня это удивляло, я тогда впервые подумал, что сын наш не вполне, так сказать, обычен.

Пару раз, когда Люся сама заболевала, мне приходилось спать в комнате вместе с сыном. Это было чудовищно: он рыдал ночи напролет. Тогда во мне пробуждалась ярость, и бывало так: двумя пальцами я хватал его за нос и больно сжимал. Тогда в крике его слышалось сначала удивление, а потом безнадежность. Я сейчас говорю вам то, чего ни за что никому не сказал бы в других обстоятельствах. Но обстоятельства сложились именно так.

Когда Алексею исполнилось два с половиной года и он уже довольно резво передвигался на собственных ногах, хвори вдруг отступили. Поначалу он бегал повсюду, всем интересовался, вел себя как нормальный здоровый ребенок его возраста, даже говорить начал. Но мы как-то не слишком поощряли его любознательность, как-то равнодушно делали то, что от нас требовалось, и он опять замкнулся. Он чаще всего сидел на полу в своей комнате и перебирал игрушки, ни на чем не фиксируя внимание, словно ему было все безразлично. Ну и слава богу, хоть жить не мешает, – думал я цинично. А как вы думаете, если даже в глазах жены я не читал никакой любви к собственному сыну? Мне было его немного жалко, и, проводи я с ним больше времени, я, возможно, вел бы себя по-иному. Но ни времени, ни сил не было.

Несколько раз в году нас навещала теща, иногда даже с тестем, и в такие дни я старался приезжать домой за полночь.

А когда Алексею исполнилось три года, ровно в тот день, Люся и сказала, что беременна опять.

II

Рожала Люся в Москве, все сошло удачно, и в нашем доме появились младенцы – Миша и Маша. И все как будто воскресли – и Люся, и теща; даже тесть приезжал и водки почти не пил; и я. С младшенькими никаких проблем у нас не было. Как исполнилось им по пять недель, я принялся учить их плавать. Наливал полную ванну теплой воды, надевал им на головки шапочки с пенопластовыми поплавками, и они плавали на спине. Сначала я их поддерживал за спины, затем уже стал отпускать в самостоятельное плавание. Две розовые рыбехи кряхтели и улыбались мне из воды. Потом я снимал поплавки по одному, и наконец, это случилось в сентябре, они поплыли сами.

Поначалу Алексей проявлял к ним любопытство, стоял рядом, когда я учил их плавать. Как-то, когда я на мгновение отвлекся, он запустил свои ручонки в ванну и начал делать волны. Я обернулся – близнецы заволновались, я сразу заметил это по их глазам.

– Что ты делаешь? – строго спросил я Алексея, хватая его за руки.

– Море, – ответил он.

Надо сказать, что море и волны он мог видеть только по телевизору, летом мы еще ни разу на юг не ездили.

– Ты что, они же утонут!

– Совсем?

– Ну конечно, совсем. Никогда так больше не делай.

– А почему я не умею плавать? – спросил он.

– Потому что ты много болел. Я боялся тебя учить. Подрастешь, отдадим тебя в бассейн. Там научат и плавать, и нырять.

Он посмотрел на меня недоверчиво, отвернулся и вышел. А я понял, что нельзя оставлять близнецов с ним наедине. Даже на суше, а не то что в воде. Что-то такое внутри мне это однозначно подсказало.

Однако именно с того дня Алексей вдруг перестал интересоваться младшими братом с сестрой и опять принялся за свои бессмысленные игры. Потом вдруг начал рисовать. Причем не карандашами, а сразу акварелью и гуашью. Почти всегда рисовал что-то отдаленно напоминающее море, с огромными темными волнами. Я сразу невзлюбил его картины, но на всякий случай, когда ему было уже пять, отвел его в студию, благо она располагалась в соседнем подъезде нашего же дома на первом этаже. По отзывам преподавательницы (и прехорошенькой! – Аллочки), у Алексея проявилось врожденное чувство цвета и композиции.

– Именно врожденное, Михаил Исаакович, – говорила она, встретив меня во дворе, – но Леша какой-то странный. Чуть поправишь ему самую малость или скажешь, что что-то не так, он рвет рисунок. Такое впечатление, что он не слышит меня или очень не хочет слышать.

– Он много болел, Аллочка, – отвечал я.

– Понятно. Но и вы поймите: с таким настроением ему будет очень тяжело учиться. Рисовать он, по сути, сам учится, не с моих слов, а сам. Может быть, иной раз и правильно, но совсем не так, как я ему говорю. Он не слышит меня, понимаете, не слышит!

– И меня, Аллочка, тоже, – со вздохом отвечал я.

Позже я с удивлением обнаружил в комнате Алексея, в углу, под ящиком с игрушками, кипу его рисунков: море, море, море. Иной раз над морем зависал мост, с одного берега он начинался, а посередине над стихией как бы обрывался, и с края в воду валились люди, машины, целые почему-то дома…

– Надо сводить Алексея к психологу, что ли, – говорил я Люсе.

– Надо бы, – отвечала она вяло. Дальше разговоров дело не шло.

Потом мы купили дачу в Жаворонках. Старое, зеленое, спокойное место. Там Люся проводила с детьми лето, пока младшим не исполнилось по три года. А как исполнилось, пошла работать, а мы наняли няню, деньги позволяли, тем более что Люся не хотела терять профессию. Она преподавала в университете на химфаке на кафедре высокомолекулярных соединений.

На другой год Алексей пошел в школу, и начались новые мучения. Он наотрез отказывался считать на уроках арифметики, зато уж читал и сочинял рассказы лучше всех в классе. Но все какие-то, мягко говоря, «свои» рассказы.

Вот, к примеру, что он написал на тему «Как я провел лето» (я специально сохранил):

«На нашей даче есть водопровод. Вода оттуда течет сначала ржавая. Нужно долго стоять у крана и ждать. Потом она течет чистая. Я ее набираю в надувную ванну и пускаю лягушек, которых поймал в саду. Они плавают, толкаются задними лапами, а передними гребут. Как пловцы в телевизоре. Они хотят выбраться, но не могут. Края у ванны высокие и скользкие.

Дедушка Толя сказал, что во Франции лягушек едят. И еще улиток. Он ушел спать после обеда. Я взял на кухне кипятильник и опустил его в ванну. И включил. Лягушки сначала плавали, а потом стали хотеть выбраться. А вода-то нагрелась. Но они не сварились, а все перевернулись вверх животами. Животы у них белые с рыжими точками».

– Да он просто живодер какой-то! – воскликнула Люся, когда я принес с родительского собрания сей опус.

– Это мы виноваты. Мы слишком мало уделяем ему внимания, – сказал я.

– Это ты слишком мало внимания ему уделяешь. Ты с ним почти не разговариваешь. Не слышно его, так ты и рад. С ним надо говорить, тебе надо с ним говорить, часто и по-мужски.

Но по-мужски не получилось. Когда я спросил его, неужели ему не о чем было написать, кроме как об убиении лягушек, он ответил, что я давно обещал научить его плавать, а так и не научил. Я вскричал, что он не понимает, насколько я занят, сколько у меня работы. Что лучше бы он учился считать, а то по арифметике на него жалуются, и останется он на второй год как миленький. А там – армия, и там его научат носить сапоги и петь песни про родину. Но он уже не слышал: стоило мне повысить голос, как он тут же замыкался, полностью отключался от внешнего мира. Ну что мне было делать с ним? Я не Песталоцци.

Пришлось сделать над собой усилие и отвести его в бассейн. Пришлось отвозить и привозить его, тратить уйму времени. Тренер вначале говорил, что Алексей делает успехи, что он плавает уже не хуже других, но категорически не хочет учиться нырять. И что без ныряния совершенно бесполезно продолжать, у них секция, а не развлечение. К тому же, добавил тренер, Алексей за восемь месяцев, что занимается в его группе, совсем не вырос, тогда как другие дети прибавили по нескольку сантиметров.

Мы и сами заметили, что Алексей перестал развиваться физически. То есть он был вроде крепким, но очень худым – кожа, кости да небольшие мышцы. Мы принялись пичкать его витаминами, молоком, мясом. Но он ел и пил все безо всякого удовольствия и совсем не поправлялся.

Когда он закончил с грехом пополам два класса, мы всем семейством поехали в августе в Ростов. Теща с тестем жили за городом, в старом казачьем селе в дельте Дона. Знойно было, мухи да слепни – тучи. Зато полно овощей и фруктов. И вода – тихая, спокойная река прямо за домом. Песчаный пляж с двух сторон обступали плавни – заросли высоченного тростника.

Я-то рассчитывал провести там целый месяц, порыбачить со станичниками, объедаться абрикосами, арбузами и дынями, но вышло иначе. Мы не прожили и недели, как утонула прямо рядом с берегом, нелепо, на мелководье утонула, Люсина племянница, маленькая дочь ее старшего брата. И мы уехали. Сначала в Ростов, а оттуда в Москву – на дачу.

Люся была в состоянии настолько подавленном, что я всерьез опасался за ее психику. С Алексеем она вообще не разговаривала, а на младших глядела с каким-то, даже мне показалось, ужасом, словно они были следующими.

III

Тем временем в стране полным ходом шла перестройка, жить становилось все тяжелее. Ходили упорные слухи о скорых еврейских погромах. Я стал подумывать об эмиграции – и то, что же, всю жизнь, которая, как известно, дается человеку один только раз, прожить в этой страшной стране, что ли?

Когда я спрашивал мнения Люси, она отвечала, что ей все равно, но лучше, конечно же, уехать, что ей и в Москве давно все опротивело, хотя она совсем не уверена, что в Израиле будет лучше.

– И вообще где бы то ни было, – добавляла. – Таков уж мой крест.

Она стала много и часто задумываться, будто забываться. Но при этом все проверяла, что делают близнецы. Они уже пошли в подготовительный класс и учились не в пример своему старшему брату хорошо.

Тот же переваливался из класса в класс с огромным трудом, изобретая себе новые увлечения. То он вдруг сам научился играть в шахматы так, что несколько раз сводил партию со мной вничью. А я, между прочим, кандидат в мастера. Потом шахматы забросил, забросил сразу, стоило мне только посоветовать ему пойти в секцию: «А вдруг выйдет из тебя новый Каспаров!»

Зато стал интересоваться историей. Читал все подряд, благо время пришло такое, что многое можно было читать, чего раньше было нельзя. Историчка в школе радовалась, говорила, что у Алексея прекрасное будущее, если он и на другие предметы обратит хотя бы десятую часть того внимания, что и на историю. Не обращал.

Он очень медленно рос и был какое-то время самым маленьким в классе. Сначала Алексей никак не мог смириться с тем, что он самый слабый из сверстников, и вел себя как самый сильный. То есть мог подойти и неожиданно ударить кого-нибудь, кто заведомо был его сильнее, так – ни с того ни с сего. Естественно, он тут же получал сдачу и чуть ли не каждый день возвращался из школы с новым синяком, или ссадиной, или с порванной рубашкой. (Уж не знаю почему, но, слава богу, к Алексею ни разу не приставали по поводу его еврейской внешности. Для меня это загадка. Да и узнал он о том, что сам наполовину еврей, по моей, так сказать, линии, когда мы уже стали собираться в Америку.) Он потребовал, чтобы я купил ему сначала гантели, а затем и пудовые гири. Как он занимался, я не знаю, потому что в его комнату нельзя было входить без стука. Я сначала возмущался и даже как-то подрался с ним, ткнул ему пару раз кулаком в живот (благо Люси и младших не было дома), но он вдруг заорал так, что я испугался. Испугался за свою репутацию перед соседями. А он почуял это и проорал еще полчаса, пока не осип. И вот тогда я подумал, что он сумасшедший. Впервые в жизни подумал.

Я это так подробно описываю здесь, чтобы было более или менее понятно, как произошло то, что произошло гораздо позже, даже и не в Америке уже, а в Средиземном море. А вообще-то я совсем не писатель.

Накачав мышцы, Алексей стал вести себя со мной на равных, даже и свысока. Хотя мне кажется, он ничего особенного и не накачал – ничего сногсшибательного в его бицепсах-трицепсах я не заметил. Зато он стал приставать к нашим гостям – померяться с ним силой. Или сыграть в шахматы. Некоторые ловились и всерьез ставили локти на стол. Алексей держался, как правило, не более двух-трех секунд, и это при том, что гости не слишком-то и старались. Они же обыгрывали его и в шахматы, и это мне было удивительно: то ли он разучился, то ли я попадал, играя с ним, под какой-то гипноз? До сих пор не могу понять.

Между тем положение наше выравнивалось, меня завербовала одна крупная американская фирма. Мы купили моим родителям квартирку на Маяковке – давняя мечта моей матушки жить в центре стала наконец реальностью, себе же я купил хоть и подержанный, но крайне редкий тогда в Москве «фольксваген-гольф», отремонтировал дачу. Но жить в России совсем не хотелось, и я начал переговоры с американским начальством о переезде в Штаты. Они меня ценили и в результате сделали все, чтобы мы уехали из России. Кстати сказать, к тому времени почти все мои друзья и приятели так или иначе оказались за границей. Кто-то в Германии, кто-то в Швеции и в Англии, кто-то даже в Австралии, но большинство – в Америке. Звонили оттуда, удивлялись танкам в Москве, ценам, убийствам, пьяному Ельцину, всему. Звали, беспокоились, убеждали, что у России будущего нет, что страна эта изначально и навечно бандитская и воровская. И в общем-то были правы.

И мы наконец уехали. Сначала в Нью-Йорк, потом в Сан-Диего. Квартиру в Крылатском с моей обширной библиотекой и дачу в придачу оставили Люсиным родителям – царский подарок! И еще: мы два года всей семьей зубрили английский язык, и даже я выучил его настолько хорошо, что легко вписался в американскую жизнь с первого же дня.

Единственное, что омрачило отъезд, это смерть моего тестя буквально накануне. Но билеты и визы были уже в кармане. Я уехал первым, потом приехала Люся со старшим сыном. Машу и Мишу на время, пока мы устроимся, оставили в Москве у моих родителей. А на похороны в Ростов мы не поехали.

Сказать, что в Нью-Йорке мне понравилось, значит не сказать ничего. Я с такой радостью окунулся в работу, что в несколько дней напрочь позабыл все, что связывало меня с Россией. Не было никаких ностальгических потрясений и эмигрантской тоски. Все, буквально все мне нравилось – от президента до голливудских звезд. Фирма сняла нам уютную квартиру на Манхэттене, но меня предупредили, что это только на ближайшие три-четыре месяца и что потом мы переедем в Сан-Диего, где я возглавлю, если начальству все понравится в моей работе, отдел тамошнего филиала компании. Показательно, что в круге нашего общения почти не было русских эмигрантов, так, случайно знакомились иногда, да и то ненадолго. Мы отрезали от себя родину.

Люся давно, еще из Москвы, разослала свое резюме в калифорнийские университеты и ждала ответа. Единственное, что омрачало наше американское счастье (вот, за сорок лет впервые узнал, что такое счастье), – это, разумеется, поведение Алексея. Он замкнулся в себе совершенно и не шел на контакт ни со мной, ни с женой. Однако и это меня не слишком беспокоило, в Америке такая сильная медицина, что я не сомневался: с моими доходами мы найдем управу и на здоровье Алексея.

Недели через две после приезда один мой коллега посоветовал за обедом обратиться к известному нью-йоркскому психоаналитику – доктору Джереми Строусу. Я созвонился с доктором, и мы с Алексеем отправились к нему. Не знаю, как это толкуется с точки зрения медицинской науки, но мне пришлось переводить беседу сына с врачом, поскольку Алексей напрочь отказался понимать и говорить по-английски. Сын вел себя вызывающе, видя врага не только во мне, но и в докторе Строусе. Хамил, грубо шутил, отказывался отвечать, начинал вдруг ковырять в носу и громко сморкаться… Но доктор, кажется, не слишком обращал на это внимание. Я боялся, что Джереми Строус прогонит нас, и даже иногда не переводил особенно оскорбительные для него реплики Алексея, доктор же, напротив, словно наслаждался беседой, это было видно по его довольному лицу, по его рукам, то и дело потиравшим друг дружку. Правда, возникло у меня подозрение, что он в равной степени изучает и моего сына, и меня самого. Во всяком случае, я, когда мы с ним однажды остались наедине, спросил, насколько корректен тот факт, что ответы сына перевожу именно я, так сказать, лицо заинтересованное.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.