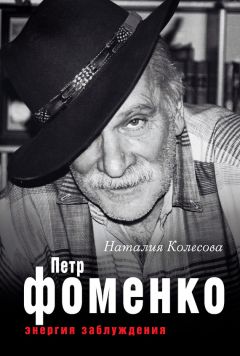

Текст книги "Петр Фоменко. Энергия заблуждения"

Автор книги: Наталия Колесова

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)

Сначала в спектакле «Калигула» А. Камю был другой художник, но там что-то не сладилось, и Петр Наумович пригласил меня. Олег меня рекомендовал, и я появился. Он приглашал меня работать артистом, еще когда руководил Театром комедии в Ленинграде. Но в работе мы встретились, когда я уже стал художником. Я тогда славился подбором – из ничего делал оформление, чувствовал вещь, умел простроить взаимоотношения персонажей через костюм. Никогда до этого я с Фоменко в работе не встречался. Оказалось, это совершенный ребенок, непосредственное создание, ангел: говорил что есть – как слышит, видит, понимает, не прикидывался. Странный, конечно, – с заморочками, взрывами, синкопами, человеческими и художническими, с замираниями, с «вдругами»… Я этот «вдруг» очень люблю. И нежная-нежная получилась работа. Из огромной костюмерной театра Моссовета за два дня я подобрал практически все. Сшили минимум – шапочку да кофту Олегу: я придумал, что Калигула – летчик, уходящий в открытый космос. Начиналось все с летной шапочки, а заканчивалось парашютом, который становился его мантией в сцене гибели. (Это было и мантией, и саваном, и складками, как на мраморном надгробии. – Н.К.) Парашют я надыбал в летной части – сам ездил и добывал настоящий парашютный шелк. Образ придумал я. Петр Наумович всегда с тканями был очень «завязан».

Я с ним советовался, когда оформлял «Маскарад» Ромы Козака в МХТ. Я ведь не делал прежде декорации. А Фоменко и говорит: «Ты относись к декорации, которую тебе предстоит делать, как к костюму». Так я и действовал в дальнейшем, никогда не разделяя костюмы и декорации. Он говорил какие-то простые вещи, а они были структурообразующими. Костюмы и декорации – часть мира, и через них ты его воспринимаешь.

Мы поехали со спектаклем во Францию, в Лилль. Денег в театре не было, я сделал ксероксы своих эскизов, которые послужили программками: в самолете мы раздали всем карандаши и, пока летели, раскрашивали их. Получились смешные варианты. И мы их продавали, и выручали какие-то деньги в этой нищенской и прекрасной поездке. На обратном пути заехали в Париж на один день. Нас должны были встретить, но как-то не встретили. И тогда друзья одного из артистов приютили нас в своей малюсенькой, абсолютно хрущевской квартире. Было нас человек двадцать, мы все спали на ковре, повеселившись, погуляв… И Петр Наумович тоже. Как-то было совершенно прекрасно. Он был очень легким на подъем человеком. Вспоминаю его ходящим только вприпрыжку, чуть отрываясь от земли (до самого последнего времени, когда болезни начали брать свое).

Я о нем много слышал и раньше, когда учился в Школе-студии МХАТ. Там про него ведь легенды ходили: как они перекрыли улицу Горького аптечными пузырьками и многое другое.

У «Калигулы» был бешеный успех. Даже не знаю, какой нынешний спектакль может сравниться. Он меня назначил «смотрящим» за этим спектаклем. Художником «Калигулы» был прекраснейший Энар Стенберг, но ответственным Петр Наумович почему-то назначил меня. Мы с этим спектаклем очень много ездили. И если костюмы из подбора там были, то декораций не было вообще. Стояло два стола – и больше ничего. Действие вписывалось в пространство сцены «Под крышей» театра Моссовета. Идея ее открытия принадлежит Валентине Тихоновне Панфиловой, которая в те времена была просто администратором театра. Ее инициативой было приглашение Петра Наумовича, а заслугой – что он остался до конца и спектакль не «смотал», а то ведь все время «сматывал». Он же был очень мятежный, всегда куда-то рвался, был очень уязвимый, страшно ранимый. Если ему казалось, что его не любят, начинал страдать и все – убегал. Это его «убегание» всегда присутствовало. (Валентина Тихоновна Панфилова вспоминала: «Это было помещение декорационного склада без всякой сцены. И только гений Петра Наумовича преобразил пространство и вдохнул в него жизнь. У него ведь еще интрига была: перед тем, как пригласить Олега Меньшикова, Петр Наумович подумывал о том, что Калигулу могла бы играть Рита Терехова. Но это так и осталось в замыслах». – Н.К.)

Он давно «носился» с идеей постановки этой пьесы Камю. Хотел делать «Калигулу» с Сергеем Тарамаевым. Я в то время близко дружил с Сергеем Женовачем, который репетировал «Иллюзию» Корнеля в театре-студии «Человек», и эти работы с участием Тарамаева пересекались. Обидеть учителя они не могли – и что делать? А я знал, что в это время Олег собрался уходить из театра Ермоловой. Петр Наумович даже не подозревал о грандиозной интриге, которую я запустил, чтобы Калигулу сыграл Олег. У Фоменко был ученик Олег Рыбкин (сейчас – главный режиссер в Новосибирске), который ассистировал на репетициях «Калигулы». Я рассказал Женовачу, что Олег очень хочет играть у Петра Наумовича, Женовач – Рыбкину (а мы знали, что, когда Фоменко возглавлял в Питере Театр комедии, он приглашал Олега, который ему нравился, а Олег в свою очередь обожал спектакль «Плоды просвещения». Как и я. Я вообще Петра Наумовича очень любил – сначала из зала, а потом, когда познакомился, уже боготворил и обожал). В общем, чтобы дать возможность Тарамаеву репетировать в «Иллюзии», мы интригански подвели Петра Наумовича к приглашению Олега Меньшикова на роль Калигулы. Они встретились, и все сложилось. А потом уже так получилось, что Олег «привел» меня в эту работу, хотя сначала его «привел» я.

Мы много гастролировали со спектаклем. В каждом городе – в Риге, Каунасе, Лилле – была своя версия спектакля. Каждый раз он адаптировал спектакль к имевшимся условиям, а я ему помогал. Коля Пыркин, художник по свету театра Моссовета, был тоже абсолютно растворен в Петре Наумовиче. Вот этими поездками, ночными монтировками света мне и запомнился наш спектакль.

Я никогда не делал эскизы и не давал их на утверждение режиссеру. Он мне верил, «глаз горел», каждая вещь его радовала. Ему понравился русский мотив, который присутствовал в костюме Цезонии (ее играла Рита Шубина), – русская народная рубаха. Таким образом мы отсылали к русскому конструктивизму. Когда мы выпустили спектакль и у него началась самостоятельная жизнь, Петр Наумович приглашал меня на другие работы, но многое не складывалось. Я не был настроен на сочинение декораций, а ему нужен был художник, который делал бы все.

И тогда появилась Маша Данилова, которая была приглашена на спектакль «Государь ты наш, батюшка» в театр Вахтангова. М. Курилко, ее педагог по Суриковскому институту, предложил Петру Наумовичу попробовать поработать с Машей. Меня даже немного задело, что не я приглашен на костюмы. И еще присутствовал человеческий момент: где-то я что-то вякнул, когда-то был неделикатен… Меня режиссеры с тонкой нервной организацией побаиваются. И Петр Наумович меня хоть и любил, но иногда опасался. Я всегда стремился расширять свою территорию, поэтому впечатление от работы со мной бывало не из легких. И «Калигула» не исключение. Хотя и любовь была, и трудности. Потому он меня и не позвал на работу над Горенштейном в театр Вахтангова. Но через несколько месяцев работы с Машей раздался звонок: «Пашенька, такая ситуация: нужно помочь молодой художнице. Не могли бы вы взяться за костюмы, а она бы делала декорации?» Меня это даже не задело – наоборот, через тернии к звездам. С этого начался мой долгий период жизни с Вахтанговским театром. Во многом благодаря этому спектаклю состоялась и карьера Максима Суханова, с которым я тогда познакомился. Хотя его Петр Первый в «Государе…» не стал таким событием театральной Москвы, как позже его Хлестаков. Там скорее событием была роль царевича Алексея, которого играл Сергей Маковецкий.

Мы с Петром Наумовичем разговаривали «на пальцах», он абсолютно мне доверял. Он никогда не смотрел мои рисунки. Я все время рисовал что-то, но это были некие «всполохи», не эскизы в традиционном понимании. Когда я заканчиваю работу, я стараюсь все, что я сделал, отрисовывать. Всем мастерицам, которые шили платья для императрицы и фрейлин, я нарисовал и уже на выпуске подарил эскизы. Петр Наумович увидел их в костюмерной и спросил: «Что это за эскизы?» Они ответили: «Это эскизы Павла Каплевича к вашему спектаклю». – «А я думал, что Паша не умеет рисовать», – обронил Петр Наумович. Это была уже наша третья совместная работа. Он очень чувствовал меня, определял все на сенсорном уровне. Я со всеми на «ты», но с ним не был никогда. Для меня он всегда был Петр Наумович. Меня он называл «Павел» и всегда на «вы».

Потом он пригласил меня работать со своим курсом – будущей «Мастерской». Я сделал с ними «Приключение» Цветаевой, а Петру Наумовичу казалась эта работа неперспективной, он даже не хотел, чтобы она выходила на диплом. Ребята показывали ее на третьем курсе, мы с Сигаловой бросились защищать Ваню Поповски, как бешеные псы. Мы имели на него «виды» – Ваня потом ставил у Сигаловой «Ваятеля масок» Кроммелинка в «Независимой труппе». А «Приключение» было признано критиками главным событием сезона.

Фоменко пригласил меня на телевидение на телеспектакль «Гробовщик». Эта работа тоже рождалась из воздуха. Денег не было. Но была советская власть – невозможно взять на картину человека, не работающего на студии. Зато я нашел в костюмерных, куда меня запустили, какие-то костюмы для фольклорных ансамблей, в частности, расшитые сербские юбки. Я сделал из них огромные платья. Героини качаются на качелях, а за ними тянется огромный шлейф – это двадцать платьев. Еще там был очень хороший головной убор для Миши Данилова. Я потом выкупил этот огромный цилиндр, и в нем ходил Феклистов – Арбенин в «Маскараде». Роковое совпадение – название «Гробовщик»: Данилов умер после этого телеспектакля.

Я подхожу к самому печальному моменту, который нас, по сути, развел с Петром Наумовичем, и мы перестали работать вместе, несмотря на движение навстречу друг другу. Мы с Меньшиковым придумали спектакль «Нижинский». Я был тогда очень увлечен Ваней Поповски и заразил им всех – и Олега, и Сашу Феклистова. «У вас ничего не получится», – предрекал нам Петр Наумович. «Как же, это же ваш студент!» Мы втроем стояли в тамбуре поезда по пути на гастроли в Ригу, курили и спорили. Но Петр Наумович был реалистом и оценивал подлинные возможности своего ученика на тот момент.

Вскоре, действительно, стало ясно, что мы зашли в тупик. Чтобы разрешить проблему безболезненно, мы решили пригласить Петра Наумовича художественным руководителем постановки, с тем чтобы Ваня остался режиссером. Фоменко в то время ставил «Без вины виноватые». И вот в нашей с Олегом жизни происходит такая сцена: мы пришли в театр Вахтангова (они репетировали наверху в буфете), открыли дверь, встали на колени и поползли. Он отказывался, капризничал, говорил, что теперь он занят и вообще, раз решили взять молодое поколение, теперь уже поздно. Но мы уговорили. Месяца полтора он приходил, периодически манкируя репетициями, перенося их, что для нас было невозможно – день премьеры уже назначен, декорации построены, костюмы сшиты. И в какой-то момент Петр Наумович сказал, что с этим литературным материалом работать не может. Однажды я иду на репетицию и вижу: он движется в противоположном направлении. «Я не могу это репетировать!» Его фраза на прощание была такая: «Думайте сами, Павел. Решайте, как вы хотите. Я это сделать в театре не могу, особенно в те сроки, которые вы требуете».

Продюсером нашего спектакля была Галина Боголюбова, но на самом деле все технические вопросы решал я, брал на себя все неприятные моменты. Петр Наумович оставил мне право решать, как поступать с «Нижинским». Он даже готов был снять его на телевидении, но не видел возможности превратить в репертуарный спектакль. В результате мы выпускали этот спектакль сами. На последнем этапе мы с Сашей Феклистовым отдали руководящую роль Олегу и, доверившись, шли за ним. Спектакль оказался не просто «бомбой». До сих пор про это время говорят: «До „Нижинского“» или «После „Нижинского“». И сыграли мы его только двадцать раз: четырнадцать в Москве, в здании Поливановской гимназии на Пречистенке (там же потом шла «Таня-Таня» О. Мухиной «Мастерской Фоменко»), и шесть в Питере.

Когда сыграли премьеру и успех рос с каждым представлением, поползли слухи, что я «проехал бульдозером» по Петру Наумовичу, отказался от него, хотя я рисую объективную картину, которую могут подтвердить все непосредственные участники работы. Но надо знать меня. Я не выясняю отношения. После премьеры я позвонил: «Петр Наумович, я не буду объясняться и выяснять, кто виноват. Просто с 7-го по 17-е мы играем спектакль. Каждый вечер вам оставлено два места, приходите, когда хотите». – «Спасибо, Павел. Ладно». Положил трубку. И через секунду перезвонил: «Пашуля, а если я приду завтра?» После спектакля он схватил было вещи и побежал. И тут уже я встал на его пути: «Нет, Петр Наумович, вы зайдете к ребятам!» И тогда за кулисами Петр Наумович произнес историческую фразу: «Победителям-ученикам от побежденного учителя». Он долго потом говорил с нами, удивляясь, что это все случилось. Не мог не поспорить: «Но как с детьми я был несогласен, так и остался». Там бегали маленькие дети – Нижинский и Карсавина – для оживления действия. В общем, тут каждый остался при своем мнении. Но с тех пор мир и любовь были восстановлены, и очень жалко, что не пришлось больше поработать вместе.

Последнее его предложение было сделать спектакль по поэзии Серебряного века. Одно из знаковых последних живых общений было такое: в филиале Малого театра они показывали премьеру «Трех сестер». Звонок: «Павел, я хочу вас пригласить на премьеру спектакля „Три сестры“. Не знаю, что из этого получилось, посмотрите». После спектакля мы долго сидели, разговаривали, на той же премьере был Костя Райкин. Прошло недели две, звонит: «Павел, вам звонит больное тело. Оно хочет, чтобы вы пришли на спектакль по пьесе одного русского драматурга под названием „Три сестры“». Так трогательно – он забыл! «Петр Наумович, мне звонит не только больное тело, но и голова. Мы же с вами недавно час сидели, обсуждая эту премьеру!»

Наши отношения в последние годы были абсолютно родственными и теплейшими, но, как бывает в семьях, мы общались, но не работали. У нас, безусловно, присутствовало взаимное тяготение, но он меня и побаивался. Трещина, произошедшая на «Нижинском» в 1992 году, давала себя знать. Ваня Поповски вырос в серьезного режиссера, он все время был рядом с Петром Наумовичем. Они все ему родные – Ваня Поповски, Галя Тюнина, Карэн Бадалов, Кирилл Пирогов, сестры Кутеповы, Мадлен, Женя Каменькович. Он их всех обожал.

Мои самые любимые спектакли у Петра Наумовича – не те, которые делал я, а «Без вины виноватые», «Волки и овцы». И прекрасная «Одна абсолютно счастливая деревня». Было в спектаклях, конечно, и то, что я никогда не любил – развевающиеся пыльные тряпки, которые он использовал везде – в «Калигуле» (в борьбе с ними и родился парашют), в «Государе…». И мне очень нравились «Плоды просвещения» – целостный, великолепный спектакль.

По сути, Фоменко было не важно, где ставить. Ему был важен ток между людьми, живые взаимоотношения. На любой территории – в театрах Моссовета, Вахтангова, «Сатириконе», Маяковского – он был самим собой и объединял людей своими порывами. Известна история о том, как накануне премьеры он чуть не закрыл «Рогоносца», самый успешный свой спектакль. Почти обманом убедили сыграть один раз «для проформы». А потом получили за него все премии – Госпремию, Золотые маски… Зал стоял, кричал, ногами топал… Вот что такое интуиция, так в театре бывает.

Он был абсолютно человеком XIX века с совершенно несегодняшним ощущением времени. Ему казалось, книгу надо читать долго. Смотреть спектакль нужно неторопливо… В его постановках были длинноты, которые, положа руку на сердце, я бы убрал, но он – ни за что. Это был его темпоритм театрального существования. Этим он и был интересен на сцене.

Во всех своих тонких сенсорных окончаниях, которыми он прощупывал окружающую жизнь, он был человеком XIX века. Его ценностный ряд был несовременным. Про деньги вообще ничего не понимал. Дома у него висит рисунок Сомова, подаренный Людмилой Максаковой. Он считал это своей единственной ценностью. Он, конечно, растворялся в людях, хотя всегда оставался самостийным. Петр Наумович был всегда. С 1979 года я с ним знаком. Через него я люблю всех его учеников. И знаю, что пока они будут стараться держать живыми его спектакли, театр Фоменко сохранится.

ТЕАТР «САТИРИКОН»

«Великолепный рогоносец» (1994)

Константин Райкин. «Режиссура на грани невозможного»Помню, как состоялся выбор пьесы Кроммелинка «Великолепный рогоносец» для постановки в нашем театре. Мы в «Сатириконе» были в начале 90-х некими «тенями» в театральной жизни Москвы. Играли «Служанок» Виктюка, «подбросивших» нас в неповоротливом и инерционном общественном мнении, но все равно воспринимавшихся «отдельно» от театра. А мы делали и другие интересные вещи: «Там же, тогда же», «Сирано де Бержерак». Так или иначе, наша полноценная жизнь среди зарекомендовавших себя театров Москвы началась с «Великолепного рогоносца» 1994 года.

Мне очень хотелось работать с Фоменко, я считал его замечательным режиссером, видел дипломные работы на курсе в ГИТИСе, послужившем основой «фоменок» – «Волки и овцы» с Кутеповыми, Тюниной, Степановым, потом экзамены на следующем курсе, где училась Инга Оболдина. Мы долго сговаривались о постановке с Петром Наумовичем, уверенности у меня не было, но я очень хотел его заполучить. Сначала речь шла о «Сказке Арденнского леса» на большой сцене (его он уже ставил раньше), «Рогоносца» он тоже сразу предложил. Я прочел, но потом узнал о намерении Петра Наумовича делать его с Олегом Меньшиковым после «Калигулы». Мы почти остановились на «Арденнском лесе», и вдруг у меня возникло предчувствие (а я очень доверяю своим предутренним ощущениям, возникающим в некий «волчий час», как я его называю). Меня смущало, что у Фоменко не возникало «дебютного», рискового ощущения, стойки, азарта: «Арденнский лес» был для него проверенным материалом – «гастрольным вариантом», если говорить цинично. А «Рогоносец» при понимании, что пьеса безумно талантливая, вызывал чудовищные ощущения – как это играть? (Договориться с Фоменко о сроках – абсолютная утопия, но я тогда этого не знал.) И мы уже должны были сказать друг другу некие окончательные слова, как после той ночи я решился: «Петр Наумович, давайте „Рогоносца“». И увидел, как он обрадовался моей твердости, – видимо, ему не хватало собственной решимости – и ухватился за это. А речь-то шла о большой сцене! Какой риск! Но мы тогда, вскоре после ухода Аркадия Райкина, постоянно жили в состоянии риска. И «Служанок» выпускали в таком ощущении. И я подумал: попробуем! Явно предстояло что-то азартное!

Мы втроем ходили по театру – Петр Наумович, Галя Покровская и я, – зашли на малую сцену, и вдруг он сказал: «Вот! Здесь это надо делать!» И у меня словно камень с сердца свалился. (Ведь есть пьесы для малых, средних и больших театральных пространств. Я всегда с опаской выношу работу на большую сцену. Однако с «Контрабасом» произошла такая вещь – мне казалось, если правильно сыграть, с ним можно выходить хоть на Красную площадь. Но есть авторы, которым большие пространства противопоказаны. Например, один из лучших современных драматургов Мартин Макдонах – драматург для малых и средних театральных пространств. Уровень откровенности и степень обнаженности в его пьесах таковы, что в камерном зале это воспринимается гораздо лучше, а в тысячном наши люди начинают стесняться.) «Точно! Какое счастье! Здесь!» – подумал я.

В «Великолепном рогоносце» идет речь о гениально-одаренном человеке, о противоречивости и абсурдности божественного дара, колоссальной способности к фантазии, которая приводит к чудовищным и трагическим результатам. Петр Наумович сам – человек уникально одаренный и при этом проживавший очень трудную жизнь именно в силу своей особой нежности и сложного взаимоотношения с миром, людьми, собственными артистами, с самим собой. Это произведение – отражение его самого. Кривое, но все-таки зеркало, в которое он сам смотрелся. Здесь есть момент исследования самого себя, много личных ощущений. Пьесу Кроммелинка и на уровне прочтения трудно перенести – такое в ней страшное насилие, почти надругательство над чувством справедливости. Мучительная пьеса, и, мне кажется, она – часть его жизни.

Наша работа продолжалась год. Репетиции всегда начинались с небольшим опозданием и не кончались никогда. Репетиции не имели границ, и то, что мы уходили играть вечерний спектакль, Петр Наумович принимал с трудом. Он интересно ведет себя на репетиции. В моей практике Фоменко был единственным режиссером, который полностью переодевался перед началом репетиций, как будто работал маляром или столяром: какие-то трикотажные шаровары, тапочки. За всех все играл, таскал наших крупных девиц, показывал, – страшновато становилось за него. Долгие, витиеватые показы – замечательно, мучительно при его параноидальной любви к форме, к деталям… Развороты, закашивания корпуса, переплетения ног… руками ничего не показывать, а показывать коленями, головой, туловищем, задницей – чем угодно, только не руками, странные превратности и способы его работы, его поражающий лексикон. Сказать, что в работе мы сдружились – ничего не сказать. Мы сроднились.

Неимоверно трудно работать: сложный текст, который он просит разложить по шагам и по движениям, а потом сыграть все в удвоенно быстром темпе. Ты не можешь! Потом ночь тратишь на подготовку, назавтра, собравшись в комок и призвав всю волю, делаешь, что он просил, а Петр Наумович смотрит с тоской и спрашивает: «Это я предложил? Господи, какая глупость, бездарность, извини, ради Бога, давай все отменим». И так каждый кусок – ничего не остается, не закрепляется: то, чего он безумно, фанатично добивается, безжалостно отбрасывается, и ты в роли не можешь ни на что опереться. Вообще ни на что Ничего ему не нравится, он все показывает сам, и ты начинаешь просто подражать ему. Его не интересует, идет тебе это или нет, все твои предложения не годятся. Лицо Петра Наумовича тебе снится, тебе начинает казаться, что никто, кроме него самого, этого сыграть не может. Сколько я его пожирал глазами, ловил его интонации, этот хриплый, срывающийся, прокуренный смех! Можно только подражать ему, пока однажды не задаешься вопросом: а тебя-то он видит? Видит, что ты – другой, что ты иначе смеешься и так далее? Но больше всего мучает – ничего не закрепляется. Он настаивает, добивается, но как только ты осваиваешь задачу, он это отменяет. Любое, самое экстравагантное предложение пытается улучшить и поэтому разрушает совсем. Наш артист-атлет Саша Журман произносит монолог, вися на руках. Фоменко спрашивает: «А на одной руке можешь?» Артист висит на одной руке, и теперь ему гораздо сложнее. «А без рук висеть можешь? Нет? Жалко…» И все! И нет конца этой паранойе улучшений.

Петр Наумович пытался сделать спектакль светлым. Пьеса мучительная, но при этом все в ней основано на любви. И он старался вывернуть ее в сторону света, предлагая очень интересные решения. Так прошел год, я понимал, что надо подытожить, собрать, выпустить спектакль. Его это ужасно раздражало, хотя отношения у нас сложились нежные. Он говорил: «Неужели мы с тобой никогда не поссоримся?» – «А зачем нам ссориться?» – отвечал я все более напряженно. Актерская природа – она же паническая, истерическая, иначе бы мы не были актерами. Правда, меня не оставляло ощущение, что такое в связи с этой ролью мог выдержать только я. То, что обрушилось лично на меня, ни с чем не сравнимо. Это одна из самых трудных работ в моей жизни, в некотором смысле – беспрецедентно трудная. Но Петр Наумович ведь и над собой экспериментировал, и себя мучил.

В какой-то момент мы пришли к выводу, что работу надо закрыть. Не получилось. Это произошло 30 марта, в день рождения моей дочери. Мои близкие сразу догадались по моему лицу. Я переговорил с директором, который тоже понял: я не шучу. Подсчитали убытки: «Малая сцена, не умрем», – успокоил он меня. Предварительно четверо людей, имевших непосредственное отношение к этой работе – Петр Наумович, я, Галя Покровская и Наталия Борисовна Гладкова, – пришли к выводу: «Как театральный материал это непригодно к употреблению». На другой день мы решили «прогнать» наработанное и проститься с ним. Тогда и случился мой получасовой монолог: мы сидели с Петром Наумовичем с глазу на глаз на малой сцене. «Вы меня не видите в этой роли, мне не на что опереться, все, что я делаю через себя, по собственной живой инициативе, вам не нравится. Я – другой, у меня другие глаза, смех. Вы не даете мне вздохнуть, я не могу доплыть до твердой земли под ногами и просто тону! Увидьте меня, пожалуйста!» Он молча слушал, не споря, не перебивая… Оказалось, по включенной трансляции мой монолог слышали и все актеры…

На прогоне в антрактах (в спектакле три акта, два антракта) меня всего трясло, я рыдал. (У меня без слез, без искреннего отчаяния не выходит ни одна серьезная работа. Роды есть роды – всегда больно.) В пустом зале сидели лишь несколько актеров. В антракте прибежала моя жена Лена: «Это очень здорово!» На втором акте мы поняли, что куда-то прорвались – как цыпленок из скорлупы. Что-то сломалось – то ли от отчаяния, то ли количество перешло в качество. Мы все вдруг почувствовали – что-то произошло! Ощущение сохранилось до конца прогона. И Петр Наумович, подытоживая, произнес: «Я должен сказать, мы сегодня куда-то вышли». И тогда мы решили на следующий день показать это художественному совету, состоявшему из нескольких серьезных артистов. И увидели, что они находятся в таком взволнованном состоянии, под таким впечатлением, что наше ощущение не получившейся работы сменилось противоположным – как табло перевернулось. Вдруг мы поняли, что сделали что-то значительное.

Мы сыграли спектакль 167 раз – он шел только днем, начинался в час, заканчивался в полпятого. Играть было наслаждение!.. Ценою совсем небольших усилий малый зал превратился в деревянную мельницу, посредине стоял дощатый помост, окруженный лестницами и канатами, атмосфера менялась неуловимо. Спектакль был очень чувственный, музыкальный, эмоциональный. Сексуального и эротичного в нем было много, начиная от полуобнаженной Стеллы Наташи Вдовиной. Но все происходило деликатно, пикантно, я бы сказал.

Для моей серенады (Все, видевшие спектакль «Великолепный рогоносец», в один голос вспоминают сцену ритмичного речитатива Брюно, блистательно исполнявшегося «непоющим артистом» Константином Райкиным. – Н.К.) мы с Галей Покровской и Петром Наумовичем, невероятно музыкальным человеком, нашли ход, избавивший меня от зажима. Сам я внутренне очень музыкален, не только фальшь, но даже легкая детонация для меня мучительна. Поэтому я не могу себя слышать, если не попадаю в тон. С детства для меня это непреодолимо.

Работа с Петром Наумовичем была важной частью моей жизни. Из таких моментов складывается жизнь. Этот «момент» длился год. Я не отношусь к тем, кто говорит: репетиция – такая любовь моя, хоть бы ничего другого и не было. Я считаю, что театр – это все же спектакль: понимание, восприятие, ответная реакция зрителей. Только в их присутствии рождается театр. Все остальное – шаги к нему. В моем пребывании в профессии я могу найти что-то сравнимое. Но «Рогоносец» уникален. Для меня повседневная человеческая жизнь – это какой-то гербарий и тень. Но есть драгоценности нашей жизни в профессии! И это везение, которое мы отчасти заслужили сами.

Спектакли Фоменко отличает особая нежность. Это режиссура «на кончиках пальцев», такая режиссерская музыка. Когда я посмотрел «Семейное счастие», мне показалось, это режиссура на грани невозможного. Словно пассажи на фортепиано, которого он едва касался своими руками режиссера, – сильнейшая, безумная нежность. Это же так отличается от авангардных опытов боевого и агрессивного переднего края нашей нынешней режиссуры! Где режиссер буквально орет о себе, облокачиваясь, ломая, растаптывая все – Достоевского, Пушкина, Шекспира, – танцуя какие-то свои сольные танцы. Нежная режиссура Петра Наумовича конечно же заметна в своей безусловной силе и вместе с тем безумной деликатности. Он не взломщик. Он проникает в суть какими-то своими «отмычками», какими-то тонкими ходами просачивается в суть и заполняет произведение гениального автора – того же Толстого. И звучит «Песня Фоменко на слова Толстого». Получается: музыка П. Н. Фоменко, слова Л. Н. Толстого. Все время звучит нежная музыкальная тема.

Его спектакли можно всегда узнать, он ведь очень похож на самого себя. В результате это чрезвычайно выигрышно для автора. Если Толстой с небес видит постановку «Семейного счастия» Фоменко, он должен быть счастлив. И Пушкин, видя «Египетские ночи» и «Триптих». А Кроммелинк там у себя разве не счастлив, когда видит такого «Рогоносца»? Я понимаю, когда эту пьесу делал Мейерхольд, он ставил парад аттракционов, бесконечные «горки», это скорее художественное насилие – его постановка с Игорем Ильинским. А здесь особый дар, одному Петру Наумовичу свойственный. «Пой-не пой», как говорил он о мальчике, просившем бабушку спеть песню: «Бабуля, ты пой-не пой». Как и его знаменитый ответ на любой вопрос: «И да и нет». И еще, в разборе: «Правильно – да, интересно – нет». У него никогда не будет однозначного ответа.

Он использует в работе замечательные эмоциональные названия кусков спектакля – сцен, эпизодов. Его ученики тоже так делают. В свое время Елена Невежина по-фоменковски давала названия кускам, когда мы работали над «Жаком и его господином» и «Контрабасом». И перед началом спектакля мы все собирались, как практикуют в его театре. Мы всегда так делаем – это акт единения.

Он очень любит прирастить к фразе слово из другой фразы – такая своеобразная манера игры с текстом. Я показывал ему диалог, стилизованный в стиле Фоменко:

– Ну как у тебя вчера?

– Гениаль-НО(!) – Эти адюльтеры, ими все-таки не стоит злоупотреблять!

Абсолютно по-фоменковски, когда внутри слова или утверждения рождается нечто противоположное.

Мне кажется, Петр Наумович и в мелочах оставался себе верен. Я был свидетелем, как он устраивал почти показательные скандалы каким-то большим людям, ласково протягивавшим ему руки. Он же эти руки отвергал. Его бунты приводили окружающих в смущение и шокировали. Его демонстрации неприятия порой были очень рискованными и даже «невыгодными».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.