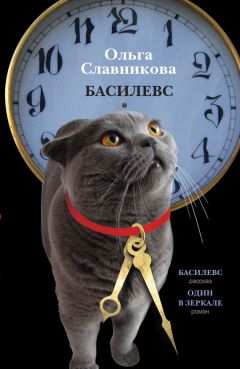

Текст книги "Басилевс (сборник)"

Автор книги: Ольга Славникова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)

Еще он подумал, что время, которое своим ровным напором до сих пор исправно накручивало сергеям ипполитовичам проценты на вложенные средства, теперь иссякает. Что-то вокруг неуловимо изменилось и продолжало меняться: Антонову показалось, что он буквально видит в углах кабинета, куда обычно не ступают люди, пересыхающие лужи времени. Перед ним как бы обнажилось дно реальности; все предметы, представлявшие взгляду не настоящее, но исключительно прошлое, сделались странно примитивны, и те из них, что были полыми изнутри – в основном посуда, которой оказалось не так уж мало в кабинете, – были, словно бомбы, заряжены пустотой. На одну просторную секунду в воображении Антонова возникло математическое описание колебательного, глубокого, как омут, взрыва пустоты: то было мгновенное призрачное сцепление как будто привычных Антонову математических структур, показавшихся вдруг потусторонними, – но все исчезло немедленно, когда в раскрытом платяном шкафу хозяина кабинета Антонов заметил Викин кашемировый шарфик, потерявшийся прошлой зимой: скукоженный, пыльный, забившийся в самый угол шляпной полки, нечистый, будто солдатская портянка.

«Ты можешь ехать с нами, если уж тебе приспичило», – покровительственно бросил Валера Антонову и устремился на выход, напоследок что-то пнув на полу и хлестнув кофейную чашку о фальшивые колонны. Брызнули длинные, как зубья расчески, острые осколки, и гуашевый взрыв очень выразительно расплылся поверх нарисованных колонн. За Валерой, преданно сгорбившись, не пропустив в дверях отшатнувшуюся Наталью Львовну, потрусил задастый от почтения велюровый блондин, и Антонову не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться последним к деловитому шествию.

В помещениях офиса уже не оставалось никого из служащих ЭСКО – только референтка, облизывая верхнюю распухшую губу, сомнамбулически собирала в бумажный мешок золоченые куски разбитых тарелок, которые брякали и терлись, когда она переходила с места на место – как видно, в надежде отыскать хоть что-нибудь уцелевшее. Глядя на то, как она пытается приладить вместе, словно ожидая, что они срастутся, два кое-как совпадающих черепка, издававших в ее руках что-то вроде зубовного скрежета, Антонов раскаялся в своем недавнем поступке. Однако долго глядеть, как сумасшедшая референтка пилит фарфор о фарфор, ему не пришлось, потому что и без нее было на что посмотреть.

Работа погромщиков перешла на новую стадию. Стены во многих местах были покрыты развесистыми свежими потеками, какой-то налипшей дрянью; большие, особо прочные оконные стекла превратились в непонятно как висевшую на рамах давленую мяшу, и одно, белевшее звездчатыми вмятинами от многих ударов, на глазах Антонова зашуршало и осело, будто кусок тяжело расшитой парчи. Мимо Антонова двое гераклов проволокли по перепаханному черными бороздами напольному сукну роняющий пейзажи референткин стол; сам собою обрушился, сильно шоркнув по стене, календарь на этот год, тоже, кажется, украшенный рыхлым пейзажем с сильно запудренной, некрасивой линией горизонта. Из дальнего кабинета, еще позавчера принадлежавшего исполнительному директору фирмы, едко, махорочно потянуло горелой бумагой; от подразумеваемого, но невидного огня в дневном кабинете потемнело, на стенах зазмеились копотные тени, и все, включая сурового Валеру, невольно ускорили шаг. «Репетиция оркестра», – подумал Антонов и внезапно вспомнил окраинный кинозальчик, расположенный в белой, как тулуп, бобине бывшей церкви, себя, с зимней шапкой на коленях, в тесноте насаженных на длинное железо фанерных стульев, раскрасневшуюся школьницу с каштановой косой, с трудом протиравшуюся мимо встающих ей навстречу предупредительных граждан к месту, указанному в синеньком билете. «Помнишь “Репетицию оркестра”»? – бросил Антонову через плечо ядовито ухмыльнувшийся Валера и тут же снова посерьезнел, сделав всем своим отмашку на выход.

Но все и без отмашки почувствовали, что надо побыстрее убираться из двух обреченных квартир, чем бы они ни стали впоследствии – если станут чем-то вообще. Инстинктивная, как у муравьев, работа погромщиков служила, как наконец-то понял Антонов, для уничтожения обстановки прошлого, неспособной самостоятельно, без помощи потока времени, оказаться в будущем; видимо, для того же был предназначен и охвативший полгорода «ремонт», чьи фиолетовые от солнца пыльные рабочие в действительности резали пейзажи траншеями на осыпчивые, непрочные части и добывали из земли, будто дорогую руду, сырые комья темноты. Однако бандиты были, должно быть, усердней рабочих: от их усилий что-то стронулось в офисе ЭСКО, и прошлое рушилось уже само, без помощи людей. Вот ахнуло, осыпаясь, еще одно оконное стекло. Резко стреканула с треснувшего потолка прихожей песчаная струя, и Антонов, замыкавший шествие, едва успел увернуться.

XXV

Но пути к автомобилям лихорадочно-румяная Наталья Львовна, то и дело спотыкаясь и меняя ногу, старательно держалась подальше от Антонова, за спинами сопровождающих; это почему-то напоминало такую же внезапную и смутную Герину приязнь, когда недавний враг вдруг принялся ухаживать за «интеллихентом», норовя и не решаясь подсунуть между разных приятностей какое-то известие – теперь понятно, что о Викиной измене. Равнодушно отвернувшись от женщины, сильно потрепанной получасовым пребыванием в собственном офисе, Антонов двинулся, куда его вели. Он шел, будто полуслепой, среди неправильных темнот осатанело-солнечного дня, чувствуя, как вся кровь его становится мутно-розовой от этого пляжного солнца, с силой давившего на асфальт, на плотски-душную древесную листву, где необычайно разросшиеся листья, кое-где дырявые от своей ненормальной величины, словно плавали в перегретом соку, и пьяный сок, казалось, ходил свободно по всей прозрачно-мутной массе тяжелой зелени, под которой парилась и загнивала мягкая земля. Впереди раскаленные автомобили горели на солнце, будто включенные электрические лампы. Деловитый Валера покрикивал, распоряжался; Антонов подумал, что раз уж Валере в начале романа не досталось серьезной роли, то теперь он попытается наверстать.

За руль кое-как припаркованного «вольво», опередив Наталью Львовну, бесцеремонно плюхнулся бордовый от жары велюровый блондин; давешний качок с татуировкой на плече, куривший неподалеку с такою жевательной мимикой, будто одновременно поедал свою вовсю дымящую сигарету, по знаку бригадира сноровисто занял второе переднее сиденье. Поозиравшись и поерзав, он вытащил из-под себя черное с золотом Герино произведение и не глядя передал назад – так что Антонов, притиснутый к правой дверце, вынужден был принять неотвязный, уже совершенно облезлый, хотя еще никем не читанный роман. «Это ты небось книгу написал?» – небрежно спросил Валера, покосившись на обложку. Он удобно разместился посередине заднего сиденья, совершенно закрывая съеженную Наталью Львовну, от которой была видна только торчавшая на коленях бежевая сумка. «С чего ты взял? Ты что, мою фамилию забыл?» – с неожиданной злобой спросил Антонов, поднимая книгу так, чтобы Валера мог прочесть и фамилию автора, и украшенный веночком виньеток многозначительный заголовок. «Мало ли, может, это псевдоним, – рассудительно проговорил Валера, ловко забирая том и всем своим видом демонстрируя, что если что-то ему показывают, значит, это можно взять. – Я почему-то все время думал, что ты начнешь создавать литературу. Думал, когда же я дождусь твоих гениальных книжек. Хоть на руках подержать, как чужое дитя…» – «А мне казалось, что ты станешь героическим советским разведчиком», – не удержался Антонов, хотя в прежней жизни никогда не говорил Валере в глаза о его агентурной работе. В ответ Валера делано, как-то по слогам, захохотал и хлопнул Антонова по коленке, так что обоим стало сразу заметно, что они сидят рядком, как братья, в одинаковых штанах.

Между тем автомобиль под бесстрастным управлением блондина выплыл на широкую, блеклую от солнца улицу и покатил – мимо памятной Антонову трамвайной остановки, где как раз стоял и загружался всегда возивший его до дому двенадцатый номер; мимо кипящего народом колхозного рынка, чей решетчатый забор, беспорядочно увешанный разнообразными дешевыми тряпками от плаща до бюстгальтера, напоминал раздевалку в женской общественной бане; мимо старых-престарых, похожих на пятиэтажные избы панельных хрущевок, на одной из которых, с торца, ржавел и покрывался экземой рваный щит с рекламой «МММ». За «вольво», удерживая высоковольтную вспышку в верхнем углу ветрового стекла, неотступно следовал один из бандитских джипов, а может, и не один, – Антонов не видел, сколько их вывернуло из сырого переулка, так что теперь ему казалось, будто плотный хвост посверкивающих автомобилей, только слегка распускавшийся в пробеге от светофора до светофора, сплошь представляет собою бандитский эскорт.

Валера непринужденно, будто ехал не в машине, а в мягком купе железнодорожного экспресса, раскрыл затрещавший по корневому шву девственный Герин роман и принялся саблеобразным указательным раздирать проклеенные страницы, временами поднимая удочкой изогнутую бровь и тонко усмехаясь выловленной из текста особо художественной строке. Антонов помнил, что Валера и раньше был знатоком – вопреки, а может, и благодаря своим контактам с товарищами в штатском, перед которыми наверняка снисходительно менторствовал, искупая этим ситуацию сотрудничества. Сейчас Антонову пришлось бы слишком много рассказывать и при этом невольно врать, чтобы объяснить ироничному Валере, почему он таскает с собою этот чужой исторический шедевр. Антонов чувствовал, что Гера, каким-то образом причастный к разразившейся вокруг катастрофе, снова вселился в него и толкает на поддержку и защиту труда, наверняка настолько же пошлого, насколько пошлым был и Герин суетливый копеечный бизнес, и его пустая расторопность прирожденного бездельника, и неизменные мыло с вафельным полотенцем в «деловом» портфеле, и псевдодиректорские ухватки, и бойкий резонерский говорок. Морщась от неловкости, Антонов сделал единственное, что сумел: приспустил окно, откуда сразу же затеребило жгучим ветерком, невежливо забрал у Валеры роман и выкинул всхлопнувшую книгу в серую, как комья старой бельевой резинки, придорожную траву. Это получилось удивительно легко, словно кто-то на бегу выхватил у Антонова из рук привязчивый предмет; удивленный Валера инстинктивно обернулся к заднему стеклу, а маячивший там полурасплавленный джип испуганно вильнул. «Да, это был не твой чемоданчик, – безразлично заметил Валера немного погодя, но Антонов почувствовал, что возбуждает теперь какой-то новый Валерин интерес. – Значит, ты тоже к Фролову по своим делам. Я, конечно, не спрашиваю, по каким…» – «Я не к Фролову», – поспешно перебил Антонов, сам поразившись своему болезненному голосу, и сунул лодочку ладоней между стиснутых колен. «Ну хорошо, пусть будет так, – терпеливо проговорил Валера, откидываясь на спинку сиденья и окончательно затесняя в угол владелицу «вольво». – Может, нам теперь предстоит общаться. Смотри, я ведь человек нежадный…» Антонов машинально кивнул, наблюдая, как темная мерцающая полоса, к которой он уже привык и почти не замечал ее на фоне видимых вещей, усиливает напряжение своих контрастных, до боли зернистых частиц.

Он сознавал, что, как главный герой, неотвратимо следует на чужом автомобиле к центру и главному действию романа: отпуск кончился, оказался бездарно растрачен на чужую нежеланную женщину, и теперь приговоренный – узник говорения, возведенных вокруг него словесных обстоятельств – возвращается в свою постылую тюрьму. И внезапно Антонов понял, что больше просто не в силах служить для автора оптическим прибором, видеть для него (для нее!) все эти светоносные чадные улицы, нереальные от солнца автомобили, похожие плавким блеском на стеклянные елочные игрушки, трех красивых девушек, их общий, в складку, длинноногий шаг по тротуару, складные и раскладные перемены на рекламном щите, предлагающем шампунь. Антонов страстно желал, чтобы автор оставил его наконец в покое, дал бы побыть одному – пусть даже в соседстве фальшивого друга и мнимой возлюбленной, теперь сидевших так, как сидят на комоде декоративные куклы. Внутри у Антонова все дрожало. Он не мог совладать с этой мелкой, горячей, постыдной дрожью, не мог умять, задавить ее в своем человеческом, а не романном естестве. Он закрывал глаза и переглатывал, но и в светящейся алой темноте не в силах был вообразить, что ожидает его в конце путешествия.

Собственно, никто не мешал Антонову надеяться на лучший исход – даже на полное выздоровление жены (все равно законной жены!). Но сжавшийся Антонов болезненно понимал, что автор был бы не автор, если бы не приготовил для финала какого-нибудь трагического события, – и все, что он, Антонов, прожил до сих пор, неявно содержало эти кропотливые приготовления, так что теперь, уже на полпути к больнице, даже и сам сочинитель, потерявший волевой контроль над течением романа, совершенно ничего не смог бы (не смогла бы) изменить. В голове Антонова сквозь полосы пестрого шороха, иногда переходившего в оглушительную крупную стрельбу, упорно пробивалась его радиостанция: чей-то блеклый взмывающий голос, почти обесцвеченный сухим пространством эфира, пел о нежности и ужасе, о том, что было еще до Вики, – о каких-то невозвратных летних каникулах, о сонной, с мягким пульсом на перекате вечерней речке, куда уходила от удочки, то набирая, то спуская свет, косая тонкая леска; о кованом крыльце городской библиотеки, о цветочном платье и рассеянной улыбке одной одноклассницы; о первой для Антонова студенческой зиме, с холодными, шевелившими книжные страницы окнами читального зала, с черно-белыми, похожими на мыльные губки брикетами подстриженных кустов, с театральным снегопадом, заносившим университет… Интуитивно Антонов чувствовал, что все это родное, милое вот-вот исчезнет. Он ощущал, что роман, тяжело груженный нажитым добром – разросшимся сюжетом, раздобревшими от регулярного кормления метафорами, второстепенными героями, сильно превысившими нормы перевозки багажа, – еле-еле влачится, не сравнить с первоначальным бегом налегке в условное пространство замысла, – и что весь этот табор скоро заскрипит и встанет, являя себя во всей красе неизвестно откуда взявшемуся читателю. У Антонова было полное ощущение, что он, как тощая кляча, тянет груз романа на себе из последних сил, – а ему хотелось распрячься, просто побыть человеком, имеющим право на собственное горе, которое совсем необязательно демонстрировать ближнему.

На секунду ему, погруженному в плывущую магму под крепко зажмуренными веками, действительно помстилось, будто он остался совершенно один; разлепив глаза, Антонов осторожно осмотрелся. Рядом с ним бесчувственно покачивались две большие матерчатые куклы, то наваливаясь на него неживым и легким ватным весом, то выпрямляясь на повороте, глядя вперед накрепко пришитыми стеклянными глазками. У куклы-мальчика по имени Валера лицо для изображения морщин было простегано на манер одеяла машинной строчкой, у куклы Наташи с ноги упала туфелька и кое-как сработанная ступня походила на полотняный валенок – зато и туфли, и сумка, и бриллианты на растопыренных пальцах, и лежавший в сумке револьвер были самые настоящие. Впереди Антонов видел два неодинаковых по цвету велюровых затылка и пухлое плечо с вышитым гладью синеньким цветком. Должно быть, эти передние болванчики были заводные – они то и дело поворачивали друг к другу похожие на варежки толстенькие профили, и эти одновременные повороты были как-то согласованы с короткими, туда-сюда шатаниями руля, с поворотами и кренами наружного пейзажа, производившего при помощи столбов простейшие арифметические действия и странно поводившего вывесками, как бы переставляя невидимые ударения в квакающих, окающих, аукающих словах. Фасады одинаковых домов напоминали ткань, которую измеряют, плавно обкручивая вокруг деревянного метра (Антонову даже показалось, будто он слышит глуховатый стук подпрыгивающей на прилавке штуки материи, из которой на самом деле сшит весь этот приблизительный кукольный мир); вот мелькнул в полотняной палатке игрушечный продавец, балансирующий на весах какую-то желтую горку и пешечки гирек, и другой продавец, несколько более облезлый, демонстрирующий, среди ярких коробочек и тряпочек, миниатюрный карточный фокус. Вероятно, в основе всего лежал единый простенький механизм, крутившийся на нескольких стерженьках: казалось, стоит всмотреться повнимательнее, и поймешь, как он работает, вычислишь нехитрую периодичность действия игрушки. Впрочем, один разок марионетки попытались ожить: движения их бескостных, рыхло набитых рук напомнили Антонову перистальтику кишечника, и его едва не вывернуло, когда из суконного рта Валеры полез живой, мускулистый, похожий на лилово-розовый кактус, отвратительно мокрый язык.

Справившись с дурнотой, он сообразил, что бутафорский автомобиль движется уже по территории больницы: справа возникла очень правдоподобно сделанная психушка, на крылечке кукольная доктор Тихая, великоватая для дверей и окон, достающая капроновой прической до второго этажа, выполняла с механической расстановкой что-то вроде балетных упражнений, могущих быть воспринятыми и как пригласительные жесты. Тут же, в шерстяном свалявшемся ворсе газона, располагались игрушечные Достоевский, Чехов и Наполеон: на последнем красовалась свернутая из газеты треуголка, светлое шелковое брюшко полководца напоминало кошачье, а маленькая дамская нога, обутая в демисезонный сапожок, символически попирала детское измятое ведро. Вдруг механизм издал негромкий стонущий скрежет и замер: застыла, как корзина, с округленными полными руками над головой доктор Тихая, болванчики на передних сиденьях недоповернулись друг к другу, их клиновидные улыбки не достигли симметрии. «Приехали», – сам себе сказал Антонов и глубоко вдохнул шерстяной пронафталиненный воздух платяного шкафа или сундука. Зачем-то погладив себя по смокшей лысине, он неуверенно подергал дверной рычажок: неожиданно дверь подалась, и первое, что увидел Антонов, ступив ногою в нитяную и лоскутную траву, была приколотая острыми булавками к какой-то тесемке мелкая бабочка, совсем невзрачная с изнанки, где среди резких псевдолиственных прожилок проступали как бы прорисованные простым карандашом лицевые каемки, круглые глазки. Вдруг, почуяв на траве надвигавшуюся, будто колючая щетка, антоновскую тень, бабочка снялась, закувыркалась в воздухе, точно кто дул на нее, как на пламя свечи, – и как только до Антонова дошло, что бабочка живая, на него нахлынули звуки, краски, воздух широко раскрылся во множестве запахов, в пышности нагретого кислорода. Наталья Львовна стояла по ту сторону машины, заглядывая в раскрытую пудреницу, с ярким отсветом круглого зеркальца на пудреной щеке, бодрый Валера жестами регулировщика встречал подкатывающий с деликатным шорохом огромный джип, откуда сразу выскочил вперед кроссовками плотненький боец. Все происходило на самом деле, не осталось и следа недавнего абсурда. «Я думаю, чего это он выбросил на ходу, – деловито проговорил боец, вытирая о штаны и подавая Валере роман, набравшийся при падении какого-то сорного сена. – Я подумал, ага, разбираться едем, мало ли что, взял да подобрал». – «Умница, – брезгливо похвалил Валера молодцеватого геракла и иронически покосился на Антонова. – Так я возьму почитать? Мне тоже интересно, что сегодня издают». Антонов коротко кивнул. Его разрешения, собственно, не требовалось, он мог только оценить деликатность бывшего врага, оказавшегося все равно своим среди бескнижного, все более пустеющего мира, окутанного тонким сизым маревом болотного пожара. Больничные двери гордо высились перед Антоновым на белом крыльце; оставалось только войти.

XXVI

По-моему, всем уже понятно, что сейчас произойдет. От романа, чью толщину усталый читатель наверняка промерил на глазок в шершавых, как распил доски, бумажных сантиметрах, чей верхний угол, шуркая, завил нетерпеливым пальцем, остались какие-то жалкие две странички, которые можно держать большим и указательным, будто крылья пойманной бабочки, не нащупывая между ними ничего, кроме плоской черно-белой пустоты. Наберитесь терпения: осталась только бумага, которую при желании можно считать оберточной. Может, это и всего-то одна страничка, тем более бесплотная, что несет на весу, почти на воздухе, две стороны остаточного текста; может, ее, эту бестелесную вещь, стоит просто уничтожить, вырвать и смять в легкий угловатый ком, утешительно похожий на игрушку. В общем, кто не хочет, тот пусть не дочитывает, я же считаю необходимым до конца остаться рядом со своим героем, который сейчас поднимается на четвертый этаж хирургического корпуса, потрясенный фактом, что совершенно забыл и про памперсы, и про смешанный с водкой гигиенический шампунь. Впрочем, сквозь этот житейский стыд и сквозь жалкую, слабую радость (бледное подобие той, с какою Антонов, бывало, плыл на свидание со своей неверной первокурсницей) просвечивает, будто сквозь наполненную млечной нежностью бумагу, какая-то остановившаяся правда, подозрительно похожая на зеркально вывернутое, набранное невиданным шрифтом (каждая буква будто лента Мебиуса) слово «конец».

На четвертом этаже дежурная медсестра – уже не вчерашняя, похожая на Володю Ульянова, а новая, с плохо завитой челкой, лезущей в квадратные очки, – вдруг испугалась Антонова точно так же, как давеча Наталья Львовна, и так же побледнела, отчего веснушки, крупные, будто пупырышки мимозы, букетом проступили на усталом личике. Нечувствительно отделившись от общества, сразу набившегося в палату номер четыреста шестнадцать, Антонов тупо подергал Викину дверь, потом рванул сильней, ощутив ее форму высокого и шаткого прямоугольника, – но дверь стояла перед ним точно примерзшая к стене. Собственно, Антонов знал заранее, что так оно и будет, и теперь любые обычные обстоятельства, могущие удовлетворительно объяснить отсутствие Вики в палате, представлялись ему чем-то таким же недостоверным и фантастическим, как, например, оправдания студента, завалившего зачет. «Мы не могли до вас дозвониться… – услышал Антонов за спиною дрожащий, в несколько ниточек, голос медсестры. – Понимаете, у больной началась аллергия на лекарство. Понимаете, Ваганов приезжал, но опоздал. Было поздно. Только хочу сказать, что больная не мучилась и не приходила в сознание, она не знает, что умерла». Бедная медсестричка, которую Антонов готов был пожалеть, потому что сейчас, в этот лишенный тверди миг, можно было пожалеть (или казнить) любого и не ошибиться, говорила что-то еще; из соседней палаты тоже слышались бубнящие толстые голоса, среди которых единственный женский казался чище и ценнее остальных. «Я хотел бы увидеть… побыть…» – тоже произнес Антонов довольно отчетливо. «Конечно, конечно, – заторопилась медсестричка. – Вообще-то не полагается, но профессор сказал, когда вы приедете, чтобы вам помогли и все такое… Вам накапать успокоительного?» – «Нет, я не хочу», – еле слышно ответил Антонов, чувствуя, что пол под его ногами, чтобы облегчить ему первые шаги от этой запертой двери, приобрел ощутимый уклон.

Дверь в соседнюю палату была приоткрыта. Щурясь от мелкого тика под левым глазом, где словно билась и мешала смотреть какая-то жгучая мошка, Антонов заглянул туда и увидел из всех столпившихся только двоих. Центром композиции был хозяин ЭСКО, уже облаченный в пижаму из того же богатого шелка, что и царские покровы на его домашней кровати, навсегда зараженной теперь абсурдными снами Антонова. Хозяин что-то говорил врастяжку, сильно перекашивая серое лицо, словно держа во рту тяжелый угловатый камень, и по каким-то неуловимым признакам Антонов определил, что тот еще не знает о смерти своей легкомысленной спутницы, тоже по-своему близкого человека. Зато Наталья Львовна, боком сидевшая у изголовья мужа, почти лежавшая головою на его подушке, вслушиваясь в гнусавые, как бы пьяные фразы, знала все, потому что звонила в больницу из офиса и разведала, что муж ее может говорить. Вероятно, та малая доля тепла, что возникла между Антоновым и этой женщиной (не в шелковой постели, а когда они собирали сопливыми тряпками неисчерпаемый, как море, витаминный шампунь), испарилась немедленно при непрошеном добавочном известии, вдруг потребовавшем от Натальи Львовны непонятных дополнительных усилий. Кто-то (должно быть, автор) подсказывал Антонову, что через небольшое время Наталья Львовна будет страстно каяться в несчастной слабости и эгоизме (считая их своими чисто женскими чертами) и ими объяснять все то плохое, что с ней еще произойдет. Но сейчас Антонов знал, что револьвер не выстрелит. Бежевая сумка с револьвером стояла на полу, притираясь к ножке хозяйской кровати, будто ласковая кошка, а Наталья Львовна ворковала над стариком, пытаясь засунуть в перекошенный рот чайную ложечку с кокетливым кусочком какой-то еды.

Мимо. Хорошо, что никто не обратил внимания на замешкавшегося Антонова, хорошо, что никто из палаты его не окликнул. По коридорам и лестницам, в совершенстве похожим на коридоры и лестницы психушки, Антонов почти бежал за белой как снег медсестрой и сильно шаркал дырчатыми туфлями, потому что все полы и ступени шли под уклон, а цель была, как видно, глубоко внизу. Некоторое (неопределенное) время их путь лежал по кафельному подземному переходу, где квадратные колонны напоминали большие холодильники, а искусственный свет полосато выкладывал потолок, и самые чахлые трубки были как резервуары перьевых авторучек, в которых кончились и высохли фиолетовые чернила. Около стены, в инвалидном кресле, похожем на прооперированный велосипед, сидела в сгорбленном ожидании пожилая пациентка: ее пятнистый байковый халат напоминал промокашку, по длинному разрушенному лицу струилась старость, на коленях ее лежала разбухшая история болезни, где на грубой корке, вероятно, была написана как бы концентрированным соком этого чернильного места ее прижизненная фамилия. Все это сильно смахивало на реальную жизнь – только в этом переходе никто не подавал инвалидам денег, и Антонов тоже проскочил мимо поклонившейся старухи, ничего не выудив из переболтанного кармана.

Далее был уже только искусственный свет, то синюшный, то желтый, пригорелым подсолнечным маслом заливавший несколько железных дверей, – и из-за той, которую с лязгом открыла на звонок какая-то небритая, соленым самцовым здоровьем пышущая личность, выплыл тошный сладковатый запашок и вкрадчиво стал пропитывать для начала ткань антоновской рубахи, смазывать Антонову ноздри слоем жирной белой мази, не дающей дышать. «Вы посидите вот здесь», – заботливо сказала медсестричка, направляя деревянного Антонова в служебную комнату-пенальчик, где не было ничего ужасного, кроме удобрявшего липкий запашок сытного духа вареной колбасы. Все-таки Антонов успел увидать через чье-то плечо длинный кафельный зал, напомнивший ему общественную баню: там на тусклом цинковом столе лежало, будто мыло, облепленное приставшим волосом и измятое огромной пятерней, голое тело тощего мужика; соседний стол пустовал, и другой, живой и кое-как одетый мужичонка охаживал кровянистый цинк прыщущей струей из черного шланга, чьи лоснистые кольца норовили перевернуться с боку на бок на мокром полу, а пена на столе урчала, словно вздутые кишки. Медсестричка торопливо отвела Антонова от опасного проема и, потянув его вниз за тяжело висевшую руку, усадила на кушетку. Некоторое время Антонов так и сидел, бездумно глядя то на свои неодинаково завязанные ботинки, то на обшарпанную тумбочку, усыпанную крошками батона, то на металлический бачок с намалеванным синей краской словом «процедурная».

Наконец издалека донесся грохоток раздрызганных колес, и длинная каталка с накрытым чистой ломкой простынею невозможным грузом въехала к Антонову, отгородив его от мертвых и от немногочисленных живых. Благоговейно, словно фату от лица невесты, Антонов отвел от лица покойной воздушную простыню. Он хотел бы еще раз жениться на Вике, если бы только это было возможно. Волосы ее, нового для Антонова парикмахерского оттенка, уже успели сваляться, как хранившаяся дома войлочная девичья коса. От носа, заострившегося, будто грубо заточенный карандаш, легли незнакомые тени. Лоб ее, обтянутый смертью до выпуклого лоска, был холоден глубоким холодом лампы, в которой выключили электричество. Странно было представлять, что теперь под этим лбом не текло ни единой мысли, что там теперь стало темно и плотно, как в любом куске неживого вещества, не знающего внутри, что он представляет собою снаружи, не знающего, что сделано из него для зрения живых. Кто-то глазел на Антонова из проема условных дверей, и он догадался, что, как на свадьбе, здесь обязателен прилюдный поцелуй. У мертвой Вики натянутая верхняя губа приоткрывала передние зубы, сильно пожелтевшие с позавчерашнего утра, и Антонов, склонившись, почувствовал, что один ее резец шатается в гнезде.

Не было никаких особых отношений со смертью. С Викой, из-за отсутствия чувства времени лучше других способной переместиться живьем в пустотное будущее, смерть поступила точно так же, как с любым обычным человеком. Смерть не пощадила ее по знакомству, столь легкомысленно сделанному для устрашения любящих – может быть, недостаточно любящих, – недостаточно для этой юной женщины, способной, наверное, принять и выпить океан человеческих чувств. Теперь она уже ничего и ни от кого не могла принять. Мелко и горячечно дрожа, держа на весу подергивающийся краешек простыни, Антонов видел, что на мертвой Вике нет одежды, – видел в сумраке голое плечо, бывшее как-то живее лица, видел черный резиновый синяк там, где начинала подниматься маленькая грудь. Он, как никто другой, знал это простоватое, совсем деревенское тело, за последнее время чуть-чуть прибавившее плоти, как бы разварившееся в густом бульоне жизни; никакие открытия по части отношений Вики и шефа не могли изменить того, что все это было Антонову родным. Но теперь он понимал, что не смеет смотреть: его останавливало странное, непостижимое земными чувствами целомудрие смерти, словно возвратившей девственность тому, что скрывала монашески-угловатая, слабо пахнувшая дезинфекцией больничная простыня. Еще не понимая, что делает это окончательно, Антонов опустил слегка светившуюся ткань на острые черты, и тотчас каталка поехала прочь, показав Антонову напоследок то, на что не хватило покрова: две пересохшие трясущиеся пряди и темноту у корней, как будто там уже было присыпано землей. Далее Антонов горячо и радужно ослеп; все поплыло перед ним. Попадая ногами то на какие-то пустые ведра, то на неясные ступени, дававшие почувствовать тяжесть собственного тела, Антонов куда-то двигался – и был на его дороге странный закуток, где громоздились тарные ящики с остатками старой тряпичной картошки, и на этой тощей почве густо и призрачно, словно вытянутые вверх каким-то мистическим притяжением темного потолка, стояли перламутрово-белые, чуть тронутые, будто заразой, желтоватой полузеленью, голые ростки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.