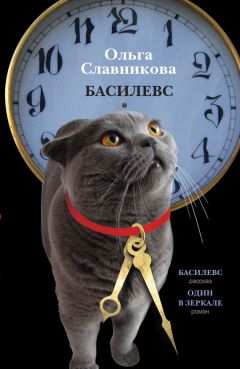

Текст книги "Басилевс (сборник)"

Автор книги: Ольга Славникова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)

VIII

Выражения, произносимые в адрес этой особы за облитым и обсыпанным сахаром столом, Антонов не рекомендовал бы своим студентам, но все равно ему нравилось общаться с тещей Светой, когда она вот так откидывала все официальное и взрослое и становилась постаревшей девчонкой с ухватками шпаны, которой Антонов, некогда отутюженный и мешковатый, точно ногтем проглаженный отличник, смертельно завидовал двадцать лет назад. Тогда он, примерный маменькин сынок, не осмеливался даже близко подойти к сырой, оплывшей песком из песочницы и заплеванной дождичком детской площадке, где, разместившись с неосознанной картинностью, компания больших парней (среди которых непременно обнаруживалась парочка принарядившихся школьных мучителей) слушала по-собачьи лохматого гитариста, сидевшего, расставив джинсовые потертые коленищи, на спинке обломанной скамьи и мерно бившего по струнам своего обклеенного красотками щегольского инструмента. Настоящие, живые девушки стояли тут же, их короткие и тесные юбки словно соревновались за предельную высоту отметки. Робость почему-то обостряла зрение Антонова – он видел от спасительных дверей своего подъезда и отклеившийся пластырь под ремешком босоножки, и розовые звезды расчесанных укусов; иногда один из парней ленивой лапой обнимал подружку за плечо, и она переступала на месте, расставив чуть пошире тонкие ноги, делавшиеся странно-неуверенными, что вызывало у Антонова приступ какой-то сладкой дурноты.

Он настолько явственно ощущал тогда свое отсутствие в той живописной, на погляденье двору развлекавшейся компании, что и теперь ему было непросто подойти к студентам, если их собиралось более трех и кто-нибудь притискивал девицу, сохранявшую деловитое выражение беличьей мордочки и наступавшую шнурованным ботинком сорокового номера на плоскую, как грелка, ногу пошатнувшегося кавалера. У этих музыка шкворчала из наушников, болтавшихся, пока они беседовали, наподобие докторских стетоскопов, а у тещи Светы в комнате висела презираемая Викой настоящая гитара, украшенная увядшим бантом. Антонов, как всякий человек, не умеющий играть на инструменте, удивлялся ему как предмету сложно-бессмысленному, слишком легкому для своего объема; струны у гитары оказались проволочные, грубые, режущие пальцы, деления ее казались Антонову непостижимыми. Эта старая облупленная штуковина словно оглохла, как деревянное ухо, и забыла всякую музыку, но сделалась зато болезненно-чувствительна к любому прикосновению, отвечая на него царапаньем, шорохом, стонущим стуком, отзываясь маленьким эхом на падение о пол тяжелых предметов. Все равно гитара возбуждала у Антонова сентиментальные чувства: он думал, что мог бы вместо Вики жениться на теще Свете, которая словно была одною из тех, на кого он когда-то заглядывался, нацепляя для конспирации сползающие по расплавленному носу темные очки. Тогда он мог бы не страдать, а просто воспитывать Вику как свою приемную дочку; порою быть без нее казалось Антонову таким же немыслимым, невероятным счастьем, как и быть ее мужчиной – главным Наполеоном, со всеми признаками клинического сумасшествия.

* * *

Теща Света, в общем, была одинока; в прошлом у нее имелась история любви и развода, о которой она, даже хорошо подвыпив, предпочитала не распространяться. От Вики Антонову было известно, что «бывший» ее отец теперь «состоит при церкви»: несколько лет назад он бросил тещу Свету, начинавшую зарабатывать для семьи первые, небольшие, но тогда невиданные доллары, ради свирепой нищеты и жизни на далекой, как деревня, окраине, в какой-то котловине, изрезанной кривобокими подобиями улиц, почти немедленно кончавшихся либо реденьким забором, за которым простиралась на клочке цветущая картошка, либо полной неопределенностью, открытой в никуда и заросшей метровыми сорняками, между которыми длинные паутины поблескивали, будто трещины в мокром стекле. Теща Света, проглотив обиду, съездила туда однажды с полной сумкой хороших продуктов, почти нашла глуповатый по звучанию адрес (название улицы походило на название детского садика), но так и не решилась определить, в которой из нескольких черных халуп, имевших общий вид только что залитого пожара, обитает со своими книгами, буквально вынутыми из стен и из души квартиры, бывший супруг. Она, пораженная одинаковостью деревянного запустения, обзелененного сочной, как бы давленой травой, не насмелилась дернуть за сырую бечевку щелястых воротец, неизвестно к какому строению ведущих через закоулки сараев и тускло желтевших поленниц.

Больше, чем одышливой собаки, таскавшей, с тяжелым ерзаньем и бряканьем, извилистую цепь по тесному, как тарный ящик, дощатому двору, теща Света забоялась новой сожительницы мужа, богомольной женщины с толстым и гладким лицом в аккуратном ковшике сурового платочка, на котором не замечалось ничего, кроме небольшого шрама через щеку, похожего на белок, вытекший из трещины вареного яйца. Улыбнуться ей стоило такого же тугого усилия, как и нагнуться, например, за оброненными спичками. (Тут, помимо воли автора, в текст проникает совершенно реальный прототип, потому что Антонов не мог, конечно, знать эту двухметровую тетку, мало с кем вступавшую в разговоры, а теща Света старалась даже мысленно ее не видеть, тещи-Светин страх как бы содержался в самом моросящем воздухе над халупами, где низко плыл сквозь морось печной пахучий дымок.) Эта разлучница, эта громадина, почти ничего не евшая и читавшая чуть ли не по складам, обладала, тем не менее, непонятной внутренней силой, не различающей в себе мускульного и духовного, и каким-то очевидным бесстрашием большого предмета. (В реальности тетка, работая санитаркой в роддоме, всегда боялась крови рожениц, все равно содержавших эту жидкость, несмотря на бледность при одном ее появлении с тяжелой, в собственный ком упиравшейся шваброй, а у самой санитарки, бросавшей свои ежемесячные отходы в туалетную корзину незавернутыми кусищами, кровь была темная и жирная, точно мазут из протекающего грузовика.) Богомолка, совершенно заслонив собою тщедушную фигуру своего высокоученого приемыша (очень быстро делавшего новую карьеру и потому обвенчавшегося с нею немедленно после гражданского развода), отлучила тещу Свету и Вику от чего-то важного в жизни; словно мелкая бедная нечисть, они теперь избегали отстроенных церквей, звякавших нехитрыми, как ведра, новыми колоколами как раз в обеденный перерыв и собиравших вокруг себя порою больше иномарок, чем оживающее к ночи райскими огнями городское казино. Все-таки эти храмы, несмотря на свежую побелку и даже позолоту, торчали как уцелевшие печи на пепелище, что-то вокруг них и над ними отсутствовало, их украшение выглядело нелепостью – Антонов, по крайней мере, ощущал, что логичнее было бы их разрушить совсем, тем более что храмы, состоявшие по большей части из естественных материалов, способны были уйти непосредственно в природную среду, тогда как новейшие здания, сооруженные с применением пластиков и химических красителей, не могли, даже после длительных воздействий, не оставить после себя неуничтожимого мусора, хотя бы цветной шелухи. Но тещу Свету, множившую работой в рекламной фирме эту самую искусственную неуничтожимость, ужаснула бы одна только идея разрушения храма: под своими китайскими, пухом и бисером украшенными кофтами она всегда носила суровый, как дубовый лист, православный крест и стыдилась его, будто собственной наготы, Антонов подозревал, что это был единственный подарок сбежавшего мужа, род его завещания – разумеется, невыполнимого, потому что бедную тещу Свету совершенно некому было поддержать.

Однажды (допустим) Антонов сподобился увидеть «бывшего» Викиного отца: высокий худой человек, странно топчущийся кривоватыми ногами, будто из опаски поскользнуться, осторожно выпускал на проезжую часть построенных парами детей, по-сиротски одетых в одинаковые долгополые пальтишки, будто во взрослые пиджаки, – и от них, по-видимому, только что попрощавшись, отходил благообразный тучный батюшка: его облачение сзади, на пояснице, то опадало, то вздымалось косыми складками, внушительное движение телес было таково, что мерещилось, будто батюшка не шагает вперед, а как-то осторожно пробирается назад. Тем не менее он достиг немытого, в грязи до стекол, чьего-то частного «жигуленка», показавшегося возле батюшки игрушкой с паркового автодрома: «жигуленок» качнулся, будто лодка, и, переполнившись, потемнел изнутри. Дети семенили и припрыгивали перед бамперами настоящих больших автомобилей (в каждой паре один держал, другой вырывался, все поголовно были оделены какими-то блестящими, на одно большое яблоко, подарочными кульками), «бывший» Викин отец, почему-то, вопреки своей неуклюжести, кощунственно похожий на учителя танцев, галопировал боком, как в мазурке, вдоль перебегающего выводка, выбросив перед водителями растопыренную пятерню в мышастой вязаной перчаточке, и на голом его волосатом запястье блестели кругляшом железные часы. Вся эта сцена казалась поставленной нарочно, чтобы Антонов и Вика могли посмотреть: «жигуль» со священником еще не отъехал от обочины и ерзал лысыми колесами по присоленному гололеду, дети, запыхавшись и разгоревшись ожившими личиками, скапливались на той стороне, в прибывающей куче от тесноты зарождалась и мельтешила измятыми, словно выжатыми, кульками веселая драка. Воспитатель косил беспокойным глазом на открывшуюся за последней, самой мелкой парой уличную пустоту, зацепляя и Антонова, спрятавшего Вику за спиной. «Хоть бы он ушел, хоть бы он ушел», – бормотала Вика, сзади вцепившись в Антонова, дыша в него большими горячими пятнами, и тому мерещилось, что она вот-вот укусит его от ужаса за толстое драповое плечо. Настороженное бритое лицо «бывшего» отца, с перехватцами морщин и выпяченным подбородком, без малейшего налета православной святости, напоминало Антонову поставленный на цыпочки старый ботинок.

* * *

Несмотря на фразы о «прошедшей молодости» и «конченой жизни», теща Света нуждалась, конечно, в обществе мужчин. Изредка к ней заходил «посидеть» потертого вида настырный мужик, в вечно измятых джинсах, похожих на недонадетый на брюхо картофельный мешок, со сложно изломанным носом, напоминавшим грубо пользуемый тюбик детского крема. Он был какой-то «тоже журналист» со спортивным прошлым и непонятным настоящим: печатал во множестве газет заметки размером с трамвайные талончики, промышлял процентами с заказов для каких-то районных, донельзя чумазых типографий, чья продукция неистребимо пахла свеженачищенными армейскими сапогами, а также занимался мелким продовольственным бизнесом, по поводу которого имел контакты в десятках открывавшихся ему с торца коммерческих ларьков.

Впервые Антонов с ним столкнулся буквально во второй визит к неожиданно доставшейся ему ошеломительно-прекрасной Вике, разрешившей явиться официально и с цветами. Еще Антонов и оживленная теща Света не успели толком разглядеть друг друга за накрытым столом, украшенным похожей на голову насекомого дико дорогой орхидеей (квартирной хозяйке все же пришлось подождать с деньгами), как в коридоре дернул и залился трелью как бы аварийный звонок. В поспешно распахнутой двери открылся заснеженный мужик, шатаемый взваленным на грудь картонным коробом, другой такой же короб, с шорохом елозивший от пинков, стоял углом у него в ногах. Антонов, принявший короба за какие-то заказанные тещей Светой домашние припасы, с готовностью поднырнул, оторвал от пола заходившую ходуном неверную тяжесть, состоявшую из стопок каких-то брякавших консервов, еле донес до уголка, откуда взбудораженная хозяйка без разбора выкинула сапоги, и вовремя увернулся от верхнего груза, едва не съехавшего на место по его сподручно согнутой спине. После этого мужик, не вытирая зерен пота с багрового лба, деловито объявил, что эти шпроты постоят до завтра-послезавтра, пока не объявится покупатель, – но короба занимали угол целых четыре месяца, и сострадательная теща Света постепенно скупала неликвид по розничной цене, так что Антонов по горло наелся солеными и жесткими хвостами, напоминавшими завернутый в промасленный пергамент мелкий инструмент.

Помимо того что мужик использовал тещи-Светин коридор как бесплатный склад (короба, бывало, совершенно зарастали шапками и шарфами), он еще искал у нее «сочувствия» своему историческому роману, который создавал не один десяток лет. Роман представлял собою три, не то четыре лопнувшие от натуги толстенные папки, едва державшие тесемками растрепанное содержимое; в отдельной плоской папке красного дерматина у Геры (так он представился Антонову, тиснув ему набухшие саднящие пальцы поверх сырых от снега шпротных коробов) хранились отзывы на его произведение, которые автор охотно показывал всем – несмотря на то, что ответы редакций, иные пожелтевшие от времени, иные свеженькие, откатанные на принтере, более или менее определенно выражали сомнение в Герином таланте и в возможности напечатать «для начала главу». Однако Гера в каждой из этих бумажек умудрялся вычитать комплимент; один только вид собственной ласкательной фамилии, присланной ему из самой Москвы, заставлял его буквально пыжиться от гордости; его небольшое лицо, где морщины возле глаз и ниже казались настоящими, а на лбу – нарисованными для значительности и красоты, сияло самодовольством. Рукопись его была неистребима и продолжала подыматься словно на дрожжах – во-первых, потому, что герои эпопеи без конца рожали детей, которым автор давал черезвычайно разнообразные имена, а во-вторых, текст размножался вегетативным способом: на серых страницах истертой и ветхой машинописи тут и там темнели свежие, мелким горошком рукописные вставки, заключенные в пузыри, какими на карикатурах показывают речь персонажей, что в сочетании с обширными диалогами придавало роману невероятную болтливость и приводило к появлению все новых печатных стопочек. Над ними теща Света добросовестно просиживала при старомодном свете монументальной настольной лампы, набиравшей полный колпак медлительного дыма от одной-единственной струящейся из пепельницы сигаретки. Похоже, что Герин роман было вообще невозможно издать: у рукописи была другая, вольная форма существования, книжные корки стали бы гробом дикому цветению разрастающихся образов; тем не менее Гера на чем свет стоит ругал издателей, местных и московских, высказываясь в том смысле, что все они подкуплены, – и Антонов поражался, насколько сходна с Викиной его подспудная уверенность, что деньги мистически участвуют во всем и являются чем-то вроде нечистой силы, ополчившейся лично на Геру и отказывающейся ему служить, как другим, несмотря на то, что Гера отрывается ради денег от творчества и мотается по всей ухабистой области на своей трескучей жукообразной машинешке.

У Геры имелся один на самом деле примечательный талант: везде, где он появлялся, он нарушал равновесие между предметами и людьми. От одного его присутствия Викины сухие букеты с тряским шумом валились набок и ломались на царапучие будылья и труху; чаевничая, он как-то так перетягивал локтями скатерть, что пара блюдец друг за дружкой лодочками ныряла на ковер. У Геры была неприятная привычка – если кто вставал и начинал ходить по комнате, он пристально глядел человеку на ноги, с отвратительной буквальностью прослеживая именно действие, которое человек совершал, и заставляя того спотыкаться в упирающихся шлепанцах. Теща Света рассказывала, что маленькая, почти нарошешная Герина машинешка служила не раз причиной серьезной аварии: когда он очень медленно, плотно занимая собою свою таратайку, поднимался в гору, словно намереваясь не взобраться, а постепенно срыть препятствие, за ним выстраивался долгий, гудящий, но не заглушающий его рабочего треска автомобильный хвост, и когда какой-нибудь нетерпеливый «жигуль» совался на обгон, его сметало и изрядно било встречным налетом свободного транспорта.

Но самое главное – Гера, посидев в гостях какой-нибудь час, нарушал и без того непрочное равновесие в отношениях между матерью и дочерью. Не отрывая от Вики тяжелого, как-то понизу идущего взгляда, он авторитетным голосом делал ей замечания, высказываясь в том смысле, что девицу мало пороли, и при этом поддергивал на себе висячее, отягченное бумажником и мелким железом джинсовое хозяйство, державшееся на обруче засаленного до черноты широкого ремня. Естественно, что Вика не оставалась в долгу и отвечала открытым текстом, не щадя и пресловутого романа; тещи-Светин примирительный голосок поначалу робко вмешивался в спор, но скоро она и Вика уже орали друг на друга, а оскорбленный Гера, взвалив волосатый локоть на спинку стула, выставив перекошенное брюхо, густо рокотал и дергал ногой, как если бы у него молотком проверяли рефлекс. В конце концов пунцовая Вика, брякнув вилку поперек тарелки с истерзанным омлетом, бросалась вон из комнаты; теща Света, помигав, отправлялась к ней под дверь и там, сгорбленная над щелью, занудно требовала вернуться и доужинать, вымыть посуду. Тем временем Гера, отставив свою аккуратно объеденную, наполовину целую порцию, молча собирал и утряхивал проседающие кипы своего тысячесловного труда; затем он так же молча перся в прихожую, почему-то приволакивая ногу, и там процедура обувания обтерханных, ломаной землею сыплющих кроссовок сметала с подзеркальника кучу мелкой дамской дребедени – что было уже излишеством по отношению к беспорядку в комнате, напоминающей воронку с центром в замятой яме, где недавно томилась тяжкая Герина задница. Теща Света с разбитой улыбкой собирала дребезжащую, роняющую вилки посуду, оставляя голую скатерть со свежими пятнами и кусками хлеба, где отдельным букетиком курчавились Герины выеденные корки и колбасные шкурки. Антонов, тупо постучав, заглядывал со всеми предосторожностями в душную Викину комнату, странно напоминающую зоопарковую клетку с притаившимся зверьком. Отрешенная Вика, подтянув колени к подбородку и трогая слипшиеся, как пельмешки, некрасивые пальцы смутно белеющих ног, сидела далеко в стороне от включенного света настольной лампы или прикроватного ведрообразного торшера; иногда ее и вовсе не было видно в неширокую щель, где Антонов маячил нехитрой приманкой, – только под лампой раскрытая книга, как бы боком облокотившаяся на тонкий непрочитанный остаток, лежала в задумчивости, и необычайно резкая, почти фосфорическая белизна ее приподнятых страниц говорила Антонову о том, что в книге, быть может, напечатаны стихи. Антонов предпочитал, сделав назад и кругом танцевальный шажок, оставлять увиденное нетронутым: его почему-то пугали и оставленная книга, странно похожая на ловушку, уже поймавшая в свои теневые сети бьющегося, призрачно-огромного мотылька, и какое-то угрюмое вдохновение на опущенном, слепом, как локоть, Викином лице; он знал, что теперь она и теща Света будут «не разговаривать» несколько дней и держаться друг к дружке строго спиной и Вика станет грызть сухари да морковку, не обращая внимания на приносимые тещей Светой ей под дверь обильные подносы с украшенными, будто торты, салатами и «вторыми».

Каждый раз Антонов надеялся, что Вике не удастся вывести его из себя своей молчаливой хандрой, невидимой чертою на немытом, пуховой пылью заросшем полу, которую ему не дозволялось переступать, а также пакостными фокусами, которые Вика вытворяла в таком «отрешенном» настроении. Она могла, например, кольнуть себе палец иглой и долго его мусолить, нахмуренно наблюдая, как из бордовой подушечки нагнетается темная кровь; если у нее имелись ссадины или царапины, она беспрерывно их раскапывала, превращая в непросыхающие болотца; прыщи на лице заставляли Вику надоедать то тому, то другому зеркалу и, после работы острых ногтей, напоминали мелкие птичьи следы. Ею овладевало сосредоточенное, смешанное с отвращением, любопытство к собственной плоти и крови; внимание к себе, непрерывное рассматривание себя не приводило ни к какой красоте – наоборот, Вика в такие дни горбилась и дурнела, одевалась в растянутые майки и полусгнившие свитера, кривой пробор в немытых волосах белел, словно засыпанный хлоркой; казалось, она если и способна чувствовать боль от мелких копотливых самоистязаний, то только в виде какой-то кислятины, а другие и вовсе не могли ожидать от нее никакого сочувствия. Однажды, когда отключили горячую воду и Антонов, помогая теще Свете, ворочал для стирки кастрюлищи вспухшего кипятку, этот жгучий свежесваренный кисель сплеснулся через край; шипя и отрясая отяжелевшую штанину, испускавшую нежный парок, Антонов перехватил от Вики такой раздосадованный взгляд, что распрямился и стерпел. Он мысленно хвалил себя за выдержку, за то, что ни разу не сорвался; иногда ему жутко хотелось встряхнуть глумливо ухмылявшуюся Вику, отобрать у нее раскладной маникюрный кошелечек, где поблескивал клювами малый пыточный набор, – однако он отлично знал, что теща Света повиснет у него на руках, лаская его быстрыми от ужаса синими глазищами, и, чтобы добраться до Вики, ему придется отшвырнуть на мебель, на пол это безрассудное существо, не получающее от дочери ни капли человеческого тепла.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.