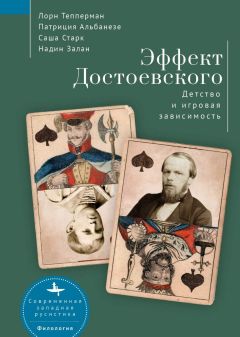

Текст книги "Эффект Достоевского. Детство и игровая зависимость"

Автор книги: Патриция Альбанезе

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Итак, Фрейд объясняет игровую зависимость не только желанием наказать себя, но и стремлением к самоудовлетворению посредством мастурбации, вне «взрослого» контроля. По этой логике, невроз и игромания у взрослого Достоевского стали результатами желания мастурбировать, подавленного отцом, которого он ненавидел. Игромания Достоевского, утверждает Фрейд, становится абсолютно понятной, если мы примем за факт, что стремление к игре у взрослого человека – это выражение подростковой тяги к автоэротическому удовлетворению.

Однако всемогущий и ненавистный отец всякий раз пресекает акт мастурбации – как раньше пресекал детское желание обладать матерью. Фрейд пишет об этом: «…связь между попытками его [стремление к мастурбации] подавить и страхом перед отцом слишком хорошо известна, чтобы требовалось что-либо, кроме короткого упоминания» [Фрейд 1995: 294]. Мальчик боится, что если он будет мастурбировать, то отец его кастрирует, поэтому старается подавлять эту тягу – что, в свою очередь, укрепляет желание убить отца. Отсюда Фрейд делает вывод, что судорожные припадки могут быть формой наказания не только за мечту о смерти отца, но и за подавленное желание мастурбировать.

Очевидно, что в теории Фрейда есть слабые места. Во-первых, он сводит к стереотипам любой конфликт между отцом и сыном и любую форму сублимации. Однако, как утверждает психоаналитик Луи Брегер в своей книге «Достоевский: автор как психоаналитик» («Dostoevsky: The Author as Psychoanalyst») [Breger 1989], произведения Достоевского – это нечто большее, нежели простая сублимация эдипова комплекса. Воображение писателя превращает болезненные события реального мира в литературные шедевры мирового уровня. Кроме того, у него были и другие, не такие шаблонные причины испытывать гнев. Брегер перечисляет, почему этот конкретный сын мог злиться на этого конкретного отца, не уходя в стереотипную эдиповскую драму.

Кроме того, Брегер полагает, что Достоевский, как и он сам, обладал замечательными навыками психоанализа. Отсюда название книги. Не следует искажать или недооценивать идеи Достоевского, приписывая ему эдиповский гнев, – ведь мы же не поступаем так с идеями самого Фрейда.

Во-вторых, теория Фрейда никоим образом не объясняет, почему в произведениях Достоевского отсутствует мотив соперничества между братьями. Если Достоевский действительно страдал от эдипова комплекса, то он должен был считать своих сиблингов соперниками. По Фрейду, отношения между сиблингами – в особенности между братьями – основаны на соперничестве и вражде. Однако, как напоминает критик Анна Берман, в произведениях Достоевского прослеживается другая динамика:

Если вертикальные отношения между отцами и сыновьями терпят крах, то латеральные, неиерархические связи между сиблингами предлагают альтернативную модель любви, поддержки и понимания. Критики часто уделяют слишком много внимания иерархическим отношениям и упускают из виду второй, горизонтальный уровень в произведениях Достоевского. Однако братья постоянно упоминаются в романе, начиная от заглавия и заканчивая последними строками. Отношения с сиблингами компенсируют неудачу в отношениях с отцами [Berman 2009: 263].

В-третьих, нам представляется сомнительным, что люди играют ради проигрыша – или, если сформулировать более широко, что люди испытывают удовлетворение и тем паче удовольствие, наказывая себя. С точки зрения Фрейда, Достоевский хотел страдать и ради этого сам решил стать игроманом и проигрывать крупные суммы денег. Это противоречит современному представлению об аддикции, согласно которому Достоевский в течение определенного времени не мог себя контролировать. Его поведение определялось его зависимостью, которую он осознавал лишь частично.

В-четвертых, Достоевский – далеко не единственный европейский писатель, обращавшийся к теме патрицида, однако было бы весьма неразумно предположить, что в основе всей этой литературной традиции лежит подавленная детская сексуальность. Литература подчиняется собственной логике – логике искусства. Поэтому «Братья Карамазовы» – это всего лишь одно звено в той традиции, которая началась за две тысячи лет до Достоевского с создания греческой трагедии «Царь Эдип». Со времен древнегреческого театра отцеубийство было одним из самых распространенных литературных тропов. Как отмечает Лакурсьер, фантазии о патрициде по-прежнему то и дело возникают в литературе, психотерапии и расследованиях реальных преступлений [Lacoursiere 2003]. Поэтому Фрейд, несомненно, был в чем-то прав, когда сосредоточил свой недюжинный ум на этой проблеме. Однако мы задаемся вопросом, к верным ли заключениям он пришел.

В-пятых, некоторые выкладки Фрейда можно проверить инструментами современной науки, и выясняется, что его теория неверна. В частности, современные эксперты не разделяют его точку зрения на причины эпилепсии у Достоевского. Этот вопрос рассмотрели три швейцарских невропатолога в статье «Страдал ли Федор Михайлович Достоевский от мезиальной височной эпилепсии?» («Did Fyodor Mikhailovich Dostoevsky suffer from mesial temporal lobe epilepsy?»). Они пришли к следующему выводу: «Вопрос о точной классификации эпилепсии у Достоевского остается открытым. Однако мы убеждены, что многие признаки указывают на наличие у этого знаменитого писателя мезиальной височной эпилепсии» [Baumann et al. 2005: 330]. Дело в том, что и в книгах, и в письмах Достоевский правдоподобно описывает симптомы, характерные именно для этой формы эпилепсии.

К похожему выводу приходит и американский невропатолог Джон Р. Хьюз:

Последние данные о рисках, связанных с наследованием эпилепсии от отца, подтверждают, что эпилепсия у Достоевского, скорее всего, носила наследственный характер. Вероятно, у него была идиопатическая генерализованная эпилепсия с небольшим затрагиванием височной доли. Прослеживается взаимосвязь между эпилепсией и тяжелой игровой зависимостью. Наконец, Ф. М. Достоевский служит классическим примером «височной личности» [Hughes 2005: 531].

Результаты этих исследований ставят под сомнение точку зрения Фрейда о том, что эпилепсия Достоевского не имела органической природы и была вызвана исключительно чувством вины. Более того, они заставляют усомниться в том, что эпилепсия была для него наказанием. Совсем наоборот: возможно, болезнь повышала творческую производительность писателя.

Исходя из данных, полученных методом функциональной визуализации, фармацевтических исследований и анализа патологических изменений, невропатолог Элис Флаэрти делает следующие выводы:

Изменения в височной доле мозга – как, например, при графомании – часто способствуют повышенному генерированию идей, иногда в ущерб их качеству. Недостаточная активность лобной доли может помешать генерированию идей – отчасти за счет повышения критичности при их оценке. <…> Необходимый баланс между деятельностью лобной и височной долей достигается за счет взаимного ингибирования кортико-кортикальных взаимодействий. Дофамин, который производится в мезолимбической зоне, отвечает за интерес ко всему новому и творческую энергию. <…> Наличие творческой энергии еще не означает мастерства: оно больше зависит от деятельности неокортикальных отделов. Однако успешная творческая деятельность больше определяется энергией, чем мастерством [Flaherty 2005:147].

Флаэрти не предполагает, что Достоевский стал великим писателем только потому, что у него была эпилепсия, однако она утверждает, что эпилепсия оказала благотворное влияние на его творчество. В конце концов, его литературные навыки должны были неминуемо улучшиться, поскольку он испытывал неудержимую тягу к литературе [Flaherty 2005: 148]. И, что особенно важно в контексте нашего исследования, Бауман и его коллеги приходят к следующему выводу: «Теория, что Достоевский не страдал от межприпадочного нейропсихологического расстройства, неверна» [Bauman et al. 2005: 329]. Короче говоря, Фрейд ошибся – по меньшей мере в этом пункте.

Эпилепсия у Достоевского не была невротическим симптомом, вызванным чувством вины и лишенным органической основы. Более того, вероятно, писатель унаследовал эту болезнь от отца. Ричард Фриборн, автор биографии Достоевского, утверждает, что его отец умер не от рук крестьян, как полагал Фрейд, а от приступа эпилепсии [Freeborn 2003]. Это позволяет предполагать, что эпилепсия Достоевского – как, возможно, и его нервная возбудимость – носила наследственный характер.

Что мы можем с уверенностью сказать о Достоевском и его отношении к игре на основании его романов? Вероятно, литературоведы подходят к этому вопросу более строго, чем Фрейд, и требуют больше обоснований. Например, рассмотрим еще раз случай Мармеладова (персонажа «Преступления и наказания», о котором мы говорили выше). Кеннет Ланц полагает, что в этом образе автор хотел изобразить алкоголика, который сам себя наказывает (2012, личная беседа). Однако ни Мармеладов, ни Достоевский не ищут наказания, как представлял это Фрейд, – скорее, он бунтует против удушающей действительности повседневной жизни. Это его путь к свободе, каким бы ошибочным и разрушительным он ни был.

Однако в теории Фрейда может быть крупица истины. Во-первых, не приходится сомневаться, что Достоевский испытывал глубокую неприязнь к своему отцу и с детства чувствовал себя его жертвой. Возвращаясь к вопросу о семейной жизни в «Братьях Карамазовых»: Лори Лангбауэр убедительно доказывает, что Достоевского глубоко волновала тема «страданий ребенка». Она пишет следующее:

Отрывок о Великом Инквизиторе [в «Братьях Карамазовых»] – это, в сущности, истолкование или объяснение всего, о чем Иван до этого говорил Алеше. Испытывая глубочайшее отвращение к окружающему его миру, он безжалостно заставляет своего кроткого юного брата выслушивать подробные истории об убийствах детей, пытках, всевозможных издевательствах. Подробности этой «высшей утонченности» насилия тем более шокируют, что Достоевский взял случаи из современных ему газет, из историй, случившихся здесь и сейчас, которые мы воспринимаем как реальные [Langbauer 2008: 96–97].

Еще одно свидетельство того, насколько волновала Достоевского тема насилия над детьми, – это его эссе, озаглавленное «Дело родителей Джунковских с родными детьми», которое было опубликовано в «Дневнике писателя» в июле и августе 1877 года [Достоевский 1972–1990, 25: 182–188]. Здесь Достоевский описывает судебное разбирательство, предметом которого стало жестокое избиение детей Джунковских. Сам факт случившегося, пишет он, не вызывает удивления: подобное происходит в девяти семьях из десяти. Неудивительно и то, что родителей оправдали. Но Достоевского изумляет, что это дело вообще стали рассматривать в суде, учитывая всеобщую терпимость к насилию над детьми в российском обществе. С его точки зрения, насилие было неотъемлемой частью жизни ребенка в России.

Во-вторых, даже если Достоевский не стремился к наказанию, он все равно чувствовал себя наказанным. Игромания действительно становится источником серьезных проблем, в том числе долгов и межличностных конфликтов. Как мы уже выяснили, из-за игровой зависимости он еще больше запутался в долгах и его брак оказался под угрозой. Он не только постоянно закладывал вещи Анны в ломбарде; ей было больно смотреть, как он мучит себя и умоляет ее о прощении. Кроме того, после каждой поездки в казино ей приходилось успокаивать его, потому что возбуждение, связанное с игрой, часто вызывало у Достоевского припадки.

Все это позволяет рассматривать игроманию как элемент саморазрушительного поведения. В этом смысле Достоевский действовал в рамках культурного климата своего времени, когда самоубийство считалось актом мятежа против общества. Морисси писал об этом:

А. Н. Радищев, первый знаменитый радикал России и самый известный самоубийца того времени, предложил философское обоснование политического суицида. <…> Утверждая, что мир, и в особенности Россия, погрузился в беспросветное рабство, противоречащее природе человека, он выдвинул следующую теорию: просвещенный философ должен воплотить [истину свободы и гражданственности] в жизнь. Чтобы помочь переходу от рабства к свободе, было необходимо заставить народ осознать свое рабское состояние [Morissey 2004: 277].

В-третьих, как и утверждает Фрейд, азартные игры действительно помогают освободить либидо от обычных ограничений. Часто этому способствуют алкоголь, громкие звуки, секс и другие факторы праздничной обстановки. Чтобы увидеть этот механизм в действии, достаточно отправиться в Лас-Вегас. Игра – и даже ее болезненные формы – зачастую связана с необходимостью освободиться от ограничений повседневности. Фрейд прав, когда полагает, что повседневность заставляет нас подавлять свои импульсы. Игра же ассоциируется с возможностью вырваться на волю.

В-четвертых, исходя из этого, мы можем предположить, что люди, нуждающиеся в игре, больше обычного хотят освободиться от повседневной рутины. Что бы ни было мотивом этого желания – вина, депрессия или тревожность, – его основными причинами бывают несчастливое детство и недостаток социализации во взрослом мире. Фрейд подчеркивает очевидную связь между приступами игромании и продуктивностью литературной работы у Достоевского. Он пишет, что в 1860-е годы тот работал наиболее продуктивно после того, как проигрывал в казино. Из этого Фрейд делает вывод, что после проигрыша Достоевскому уже было не за что себя наказывать и он мог вернуться к работе.

Джозеф Фрэнк, автор самой подробной биографии Достоевского, предполагает, что этот повторяющийся паттерн работы и игры мог быть отражением его двойственности. Достоевский колеблется между тяготением к русскому характеру (творческому, страстному и честному) и европейскому (корыстолюбивому, элегантному и светскому). Фрэнк отмечает, что после каждого крупного проигрыша Достоевский с новыми силами возвращался к литературе [Frank 1993: 321–322], как если бы ему приходилось напоминать себе, что он слишком русский – и оттого не может рассчитывать на выигрыш, а вместо этого должен дисциплинировать себя (и добиваться успеха) трудом.

Сравнив несколько романов XIX века, посвященных теме денег и спекуляции, Пайсак пришел к такому же выводу – что для Достоевского азартные игры ассоциировались с русским характером и свободой:

Рациональному расчету в «Игроке» противопоставлена иррациональная, непредсказуемая и нематериалистическая тяга к свободе и искренности, которую можно обрести в игре. Эта структура отражена в том, что Алексей воспринимает свое «я» как незавершенную и оттого свободную субъективность. <…> Однако свобода, порождаемая игрой, равно как и чувство своего «я», воспринимаемое как множество вариантов, становится иллюзорной, когда игра обращается зависимостью [Pisak 1997: 5].

Ланц предлагает несколько иное объяснение, основанное на прочтении всех трудов Достоевского (2012, личная беседа). С его точки зрения, игра была источником творческой энергии, помогала Достоевскому забыть о своих писательских проблемах и в то же время заставляла его возвращаться к литературной работе. Помимо этого, многие исследователи склонны думать, что Достоевский играл в благородной, хоть и обреченной на неудачу, попытке обрести свободу или отвлечься, а не ради банального выигрыша. Если это действительно так, то Фрейд ошибался, полагая, что Достоевский играл, чтобы проиграть и тем самым наказать себя.

Итак, у теории Фрейда есть свои плюсы и минусы: она вся состоит из оппозиций и противоречий. Отчасти это объясняется тем, что жизнь Достоевского была очень непростой, а любая зависимость, равно как и любое психическое заболевание, формируется в несколько этапов. Кингма утверждает, что психологический и социологический анализ игровой зависимости у Фрейда и Достоевского (соответственно) сосредоточен на противоположных и противоречащих друг другу аспектах этой проблемы. В сущности, продолжает он, разница между подходом Достоевского и подходом Фрейда предвещает возникновение двух научных направлений, занимающихся изучением игровой зависимости:

Из психоаналитического подхода к игровой зависимости выросло клиническое направление, основанное большей частью на рассказах самих игроков, проходящих терапию. Понемногу этот подход стал шире и превратился в более общую модель заболевания, которую, в свою очередь, дополнила модель психологического контроля «игровой зависимости». <…> С этой точки зрения азартные игры воспринимаются как приемлемая форма досуга, которой противопоставляется патологическое игровое поведение с его разрушительными последствиями [Kingma 2010: 17].

В рамках социологического или субкультурного подхода становится очевидно, что у азартных игр есть свои правила. Эту сферу нельзя считать полностью патологической и лишенной стандартов.

Действительно ли Достоевский «играл ради денег», как он иногда утверждал? Страдал ли он игровой зависимостью, вызывавшей чувство беспомощности и утраты контроля? Или у его игрового поведения были смысл и структура? Мы полагаем, что в поведении проблемных игроков, включая и Достоевского, всегда присутствует некий смысл. Игра становится способом хорошо провести время или сбежать от неприятностей. Она помогает отвлечься от проблем. Речь не идет о зарабатывании денег как таковом; главным вопросом всегда остается использование времени [Dostoevsky 1914: 119].

Рассуждая о «компульсивных игроках», Олдман тоже утверждает, что для понимания игрового поведения – в том числе и патологического – необходимо учитывать, что оно является социальным (и социально значимым) событием. Он цитирует классическую формулу Ирвинга Гофмана, который сказал, что игроки – это люди, которые хотят быть «в гуще событий»:

Гофман утверждает, что элемент неуверенности, свойственный игре, позволяет человеку продемонстрировать <…> силу характера. <…> Для Гофмана главные элементы игры в казино – это игрок, неизвестность и аудитория. Однако действие заключается не только в этом, особенно учитывая обстановку <…>, в которой уже сложилось ядро «постоянных посетителей», а крупье и игроки отлично изучили друг друга [Oldman 1987: 364].

Таким образом, игра – это противостояние со случаем, принявшее организованную социальную форму. Подобной точки зрения придерживается Мэлаби, описывая игроков в кости, за которыми он наблюдал в Греции. В их игровом поведении заметны похожие тенденции:

Подобно пуританам Макса Вебера, греческие игроки читают в случайных комбинациях костей мимолетные намеки на свое положение в мире: простирается ли на них благодать, хотя бы на мгновение. Поэтому то, что стоит на кону, не имеет никакого отношения к «развлечению», «досугу» или «приятному времяпрепровождению». Многие игроки испытывают экзистенциальную связь с игрой, подобно главному герою романа Достоевского «Игрок» [Malaby 2007:99].

То, что со стороны кажется зависимостью, изнутри воспринимается как преданность, самоотверженность или ревностное служение. В таком случае сама идея «зависимости» превращается в социальный конструкт – воображаемое состояние потери контроля, – навязанный экспертами, подходящими к социальному поведению с медицинскими рамками. Кингма пишет об этом: «Игрока называют зависимым только с того момента, как на него приклеивают этот ярлык. Считается, что важную роль играет степень пристрастия к игре и социальная легитимность игр» [Kingma 2010: 17]. В настоящей книге мы утверждаем, что существует феномен, который удобно рассматривать как «зависимость», хотя он далеко не так прост. В то же время мы разделяем точку зрения Кингмы, что игровое поведение, в том числе и патологическое, необходимо анализировать в его субкультурном и историческом контексте.

Позднейшие объяснения игрового поведения ДостоевскогоНа протяжении значительной части XX века в психоаналитическом подходе к игромании по-прежнему господствовала теория Фрейда. Так, ее важность подробно описывают Болен и Бойд в своем обзоре литературы по вопросу игромании, выпущенном в 1968 году (то есть спустя сорок лет после публикации знаменитого эссе об игромании и отцеубийстве). Кроме того, они рассматривают работы Эдмунда Берглера, психотерапевта середины XX века, который разделял точку зрения Фрейда и полагал, что патологический игрок играет ради проигрыша и связанного с этим чувства вины.

Ричард Розенталь и Рагл справедливо указывают, что Фрейд и Берглер сыграли важную роль в формировании психодинамического подхода к игровой зависимости:

С появлением психоанализа на рубеже веков компульсивное игровое поведение начали рассматривать как болезнь. В дальнейшем статьи Эдмунда Берглера, публиковавшиеся в газетах и популярных журналах в пятидесятые годы, сделали многое для просвещения широкой публики относительно этого заболевания и, возможно, поспособствовали основанию Анонимных Игроков. Сегодня работы ранних психоаналитиков <…> зачастую игнорируют [и] сводят к отдельным афоризмам: так, утверждается, что Фрейд приравнивал игру к мастурбации, а Берглер был убежден, что все игроки хотят проиграть [Rosenthal, Rugle 1994b: 22].

Берглера, как и Фрейда, интересовали причины саморазрушительного поведения, а именно вина и невроз. Зачастую они оказывались результатом детского конфликта между социальными нормами (Сверх-Я) и антисоциальными (либо несоциальными) импульсами. Берглер написал обширную работу, в которой исследовал компульсивных игроков и их поведение. На ее основе была создана первая систематическая модель поведенческих черт, ассоциирующихся с патологическим игровым поведением. По его мнению, компульсивные игроки обладали следующими шестью особенностями:

1. Игрок постоянно рискует.

2. Игра превалирует над всеми прочими интересами.

3. Игрок полон оптимизма и не извлекает уроков из проигрыша.

4. После победы игрок всегда продолжает играть.

5. Сначала игрок может вести себя осторожно, но рано или поздно он ставит на кон сравнительно крупную сумму.

6. Когда ставка уже сделана, а результат еще не известен, игрок чувствует возбуждение[11]11

Цит. по: [Rosecrance 1985: 276].

[Закрыть].

Достоевский подходит под все шесть пунктов, хоть они и основаны на результатах исследований, проводившихся в XX веке. По Берглеру, весь смысл игры связан с удовольствием и возбуждением от ее неопределенности, и зачастую эти чувства даже перевешивают желание (или необходимость) выиграть. Отсюда Берглер делает вывод: если компульсивный игрок не заинтересован в выигрыше, значит, подсознательно он хочет проиграть. Что бы его ни мотивировало – будь то чувство вины, мазохизм или стремление к смерти, – такой игрок не остановится, пока не проиграется подчистую.

Однако в рамках фрейдистской теории Берглер не мог проверить, насколько верна его идея, что в основе игровой зависимости лежит подсознательное и саморазрушительное стремление к поражению. Поэтому Берглер ограничивается рассуждениями, пускай и интересными, предлагая обширный комментарий к позиции Фрейда. Более того, он, как и другие сторонники этой теории, исходит из предпосылки, что любое поведение контролируется силами бессознательного. (См. теорию Фрейда о том, как бессознательное проявляется в ошибках и описках – когда случайность обнажает подсознательные желания, – а также в шутках и каламбурах.)

Десять или двадцать лет спустя, в эпоху Болена и Бойда, научное сообщество уже располагало более солидным массивом психиатрических данных. И, что особенно важно, эти авторы обратили внимание, что при анализе таких данных необходима методология. Как сообщают Болен и Бойд, в большинстве случаев запрос на терапию поступал либо от судебных органов, либо от родственников или друзей. Сами компульсивные игроки редко обращались за помощью. Это означает, что субъектом терапии и последующих клинических исследований становились игроки определенного (и довольно специфического) типа. Именно на этой выборке и основывалась вся фрейдистская теория.

Болен и Бойд отмечают, что в тех случаях, когда компульсивные игроки сами обращаются за психиатрической помощью, игромания оказывается всего лишь одним из симптомов [Bolen, Boyd 1968: 628]. Общий комплекс может включать деперсонализацию, импотенцию, сложности в браке, попытки самоубийства или мысли о самоубийстве. Отдельно хочется выделить три замечания, которые и сейчас представляют интерес. Во-первых, авторы отмечают: «Единственным эффективным видом терапии считается психоанализ. Именно психоанализ и его разновидности чаще всего упоминаются в литературе, при этом сообщается, что показатель его эффективности довольно высок» [Bolen, Boyd 1968: 628]. В наши дни подобные заявления практически не звучат, поскольку исследователи игрового поведения и психотерапевты предпочитают когнитивную терапию.

Во-вторых, как отмечают Болен и Бойд, со времен Фрейда исследователям удалось выявить связь между дисфункциональной обстановкой в семье и склонностью к игромании:

Родители напоминают семью Достоевского: холодный, суровый, моралистический, критически настроенный отец, воплощающий власть, и слабая, подчиненная и преданная ему мать, к которой у сына – будущего игрока – формируется избыточная привязанность [Bolen, Boyd 1968: 628].

Как станет понятно из следующей главы, в ходе нашего собственного исследования мы обнаружили множество фактов, подтверждающих эту идею.

Наконец, Болен и Бойд отмечают следующее: «Практически у каждого нашего пациента, страдающего от игровой зависимости, в семье были социальные или компульсивные игроки – как минимум один из родителей и часто братья или сестры» [Bolen, Boyd 1968: 629]. Это замечание не относится к Достоевскому, однако справедливо по отношению ко многим современным игрокам, которых мы изучали.

На протяжении всего XX века авторы, рассуждавшие о Достоевском в контексте психотерапии, были склонны повторять друг друга. Приятным исключением является Ричард Геха с его обзором психиатрической литературы, посвященной игромании [Geha 1970]. Он начинает с Эрнста Зиммеля, для которого игра означала предварительные ласки, выигрыш – оргазм, а проигрыш – эякуляцию, дефекацию и кастрацию. Далее он быстро переходит к привычному обсуждению эссе Фрейда о Достоевском и отцеубийстве, а потом – к менее изученным материалам других выдающихся психоаналитиков, таких как Теодор Райк, Отто Фенихель и Эдмунд Берглер. Все они соглашаются, что игровая зависимость Достоевского, равно как и его роман «Игрок», полностью укладывается во фрейдистскую или неофрейдистскую модель игромании.

В итоге Геха приходит к выводу, что в биографии Достоевского и других компульсивных игроков прослеживаются определенные паттерны, прежде всего потеря матери – нежной, теплой и беззаветно любящей. Это не только создает постоянное чувство утраты и поражения, но и закладывает основу для последующих сложных отношений с женщинами.

Геха подчеркивает, что компульсивный игрок испытывает потребность спасать женщин. Далее, по неясным причинам, следует «эдиповское стремление к знанию; общая тайна становится актом любви, секрет приравнивается к гениталиям; и, наконец, необходимость физически воплотить эту тайну» [Geha 1970: 296]. Фантазии о спасении включают в себя возможность «отдать долг матери, но при этом окончательно расставить точки над “i” в отношениях с отцом» [Geha 1970: 299].

В конце своего эссе Геха еще раз выражает традиционное для фрейдистской (то есть психоаналитической) школы убеждение, что главный смысл игры состоит в наказании – игрок наказывает (или хочет наказать) отца, угрожающего ему кастрацией, и оказывается наказан за это сам. Геха цитирует глубокую мысль Марселя Пруста:

Все романы Достоевского <…> могли бы называться «Преступлением и наказанием». <…> В его жизни, безусловно, имеется как преступление, так и наказание <…>, но он предпочел разделить их: возложить впечатления о наказании на себя <…>, а преступление – на других [Пруст 1999: 179; Geha 1970: 300].

Наконец, Геха утверждает:

Хотя игрок в конце концов проигрывает, это не означает, что он хочет проиграть. Возможно, с помощью наказания он хочет утолить чувство вины. Однако его надежды и его мечты, прежде всего, заключаются в том, чтобы выиграть доступ к телу матери <…>, этому рогу изобилия времен его детства [Geha 1970: 288].

Однако не все авторы, изучавшие игроманию Достоевского, разделяют методы или идеи психоанализа. Джун Котт в своем этнографическом исследовании утверждает, что существует множество мотивов для игры: некоторые являются инструментальными (например, выиграть деньги), а другие – экспрессивными (или «нацеленными на себя») [Cotte 1997]. Одни игроки обращают внимание на внешние объекты (игра, выигрыш), а другие – на себя и тех, кто их окружает. Котт отмечает, что все эти мотивы уже становились предметом обсуждения у исследователей.

Многие компульсивные игроки, которых мы изучали (в том числе и Достоевский), считают, что их мотивы большей частью являются инструментальными – то есть они играют ради денег или риска. Но на самом деле речь идет об эмоциональном, или экспрессивном, мотиве: испытать лихорадку, связанную с риском. Как пишет Котт, некоторые игроки, играющие исключительно ради удовольствия, «хотят испытать эмоциональные взлеты и падения, почувствовать “лихорадку” реакций». Некоторые игроки описывают желание оказаться целиком «в моменте», забыть обо всех посторонних поводах для беспокойства [Cotte 1997:394].

Анализ Котт особенно интересен тем, что в нем рассматривается работа исследователей, действовавших за пределами как психоаналитической модели, так и модели «патологической тяги к игре». Отчасти именно из-за этого автор упоминает исследования «нормальных» игроков в «нормальной обстановке», а не только игроманов в кабинете у психотерапевта.

Обращаясь к теме, о которой мы упоминали выше, Саллаз также утверждает, что игра – это преимущественно социальное поведение, поскольку играют в компании других людей и в организованной социальной обстановке [Sallaz 2008]. Поэтому ее необходимо интерпретировать в определенном социальном контексте. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, он следует за антропологом Клиффордом Гирцем [Geertz 1973], сравнивая игру в южноафриканском казино с петушиными боями в Индонезии. Он подчеркивает различия даже между самыми вовлеченными игроками:

Вырисовываются три различия: положение игры как регламентированного вида деятельности внутри более крупной социальной матрицы, организация отдельных игр и субъективность, связанная с участием в соревновании. <…> Социально-политические аспекты игры здесь включены в экономическую модель действий и понятий [Sallaz 2008: 5].

Психоаналитик Питер Шабад предлагает еще одну точку зрения на ситуацию Достоевского, возможно, помогающую объяснить его игровую зависимость. В статье под названием «Отдавая должное дьяволу» («Giving the Devil His Due») Шабад утверждает, что подобное «враждебное поведение» является формой «реактивной пассивности», возникающей как ответ на детское «чувство стыда, беспомощности и связанный с этим фатализм». Вместо того чтобы заявить о себе и вступить в прямое противодействие с угнетателем – или попытаться скрыть свою неудачу и боль, – человек такого типа стремится «восстановить свое личное достоинство через оппозицию к власти». В наилучших обстоятельствах такая форма саморазрушения приводит к «пробуждению и наказанию совести у власть имущих, эксплуатирующих других» [Shabad 2000: 690].

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?