Читать книгу "Сокровенные мысли. Русский дневник кобзаря"

Автор книги: Тарас Шевченко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища безграничных мерзостей! Быть судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных гадостей! А он, как начальник, обязан пачкаться в этой вонючей грязи. Отвратительная обязанность.

7 [июля]. Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в гостинном дворе ивановского полотна для рубах и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я, по обыкновению, нагрел свой чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне повеление фельдфебеля – немедленно явиться к пригонке аммуниции. – Да ее недавно пригоняли, – говорю я. – Не могу знать-с: приказано, – отвечает он. – Итак, для воскресенья не удалось мне чайком побаловать себя. При кожу в укрепление и узнаю, что вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце августа месяца в Астрахань дожидают великого князя Константина Николаевича [95] и что по этому случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан Косарев, заведывающий двумя ротами I батальона, [96] тотчас смекнул дело: и, чтобы не ударить в грязь лицом, вчера же, с помощию писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого» по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнать аммуницию, и, как будет готова, вывести людей на смотр перед телячье лицо капитана Косарева и верного его сподвижника Петрова.

Сказано – сделано. К 7 часам все было готово. В полной аммуниции люди были выведены на полянку, в том числе и я; в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем своем ослином величии и, после горделивого приветствия, подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал: «Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом – и с богом!» И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и ружейными приемами часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание. Вот тебе и безмятежное уединение на огороде.

Тот же самый татарин, вместе с накладной, привез коменданту письмо из Астрахани, в котором его уведомляют, что адмирал Васильев [97] получил известие из Петербурга, чтобы его высочества в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем не бывало, встал сегодня, по обыкновению, в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо и занес сей невероятный казус в мою верную хронику… Господи, настанет ли для меня час искупления! Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу.

8 [июля]. Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер зюйд-вест. В среду или в четверг она должна быть на Стрелецкой Косе, 15 верст от Гурьева, в субботу получит последнюю оренбургскую почту, воскресенье попразднует и в понедельник – в обратный путь. Как раз через неделю, при благополучном ветре, ее должно ожидать 17-го или 18-го числа, и никак не дольше 20-го. Неужели она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы умышленное тиранство.

Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтер-офицера Кулиха, того самого, что принес мне из Уральска Umnictwo piękne Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на баталионе и в особенности на 2-й роте, которая два года тому назад ушла отсюда и которая теперь сюда возвратилась. И тогда и теперь я имею несчастье состоять в этой роте. Начиная с бывшего тогда ротного командира поручика [Якова Максимовича] Обрядина, мы перебрали всю роту по одиночке и, наконец, дошли до рядового Скобелева. Этот Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой земляк, родом Херсонской губернии, и в особенности мне памятен по малороссийским песням, которые он пел своим молодым, мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным же выражением он пел песню:

Тече річка невеличка

З вишневого саду.

Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега Днепра, на волю, на мою милую родину. И я никогда не забуду этого смуглого, полунагого бедняка, штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душной казармы.

По сложению своему и по манерам, он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно уважал, но он пользовался в роте славою честного и смышленого солдата. И несмотря на смуглое, аляповатое и оспою изрытое лицо, в его лице светилась отвага и благородство. И я любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил по секрету, беглый крепостной крестьянин, попался в бродяжничестве, сказался непомнящим родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь известного балагура, русского инвалида Скобелева. [98] Так об этом-то бедняке Скобелеве Кулих мне рассказал следующую возмутительную повесть.

Вскоре по прибытии 2-й роты в г. Уральск командир роты, поручик Обрядин, взял к себе в постоянные вестовые рядового Скобелева, как трезвого и благонадежного, но слабого по фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полугода, как неуклюжий лакей Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя, и, однажды, в минуту сердечных излияний, коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего товарища (вероятно по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И, в доказательство истины слов своих, показала ему конверт с пятью печатями. – Поручик Обрядин, будучи еще баталионным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но даже был уличаем в краже подобных присылок, но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом в руках и требовал вынуты ч из него денег. Отец командир попотчивал его пощечиной, а он отца-командира оплеухой. Будь это сам-на-сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена при благородных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав рядового Скобелева, подал баталионному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 2000 шпицрутенов и сослан в Омск на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде происшествие.

Бедный Скобелев! родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление [99], залетел ты в мою семилетнюю тюрьму певуньей-птицей из Украины, как-будто для того только, чтобы своими сладкими заунывными песнями напоминать мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев! ты честно, благородно возвратил пощечину благородному вору-грабителю и за это честное дело прошел ты сквозь строй и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой неволе такого внимательного и благодарного слушателя, товарища твоих заунывных, сладких песен, как я был? Встретишь – и не одного такого же, как и ты, невольника-сироту, земляка-варнака, заклейменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кандалы за отрадные сердцу, милые, родные звуки… Бедный, несчастный Скобелев!

9 [июля]. Перед закатом солнца заштилело. А в сумерки поднялся свежий ветер от норд-оста, прямо в лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь; а когда подымет – бог знает. Норд-ост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлить мою, и без того длинную, неволю далеко за предначертанную мною границу, т. е. за 20 июля. Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть; меня грызла и гоняла, как на корде, вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же, на песке, заснул. – Видел во сне покойника Аркадия Родзянко в его Веселом Подоле, близ Хорола; – показывал он мне свой чересчур затейливый сад, толковал о возвышенной простоте и идеале в искусствах вообще и в литературе в особенности; ругал наповал грязного циника Гоголя и в особенности «Мертвые души» казнил немилосердно; потом попотчивал какими-то герметическими закупоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами в роде Баркова. Отвратительный старичишка. [100] Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я побежал на огород мокрой курицей.

Говорят, о чем наяву думаешь, то и во сне пригрезится. Это не всегда так. Я, например, Аркадия Родзянко видел всего один раз, и то случайно, в 1845 году, в его деревне Веселый Подол, и он мне в несколько часов так надоел своей тупой эстетикой и малороссийскими грязнейшими и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону, к его ближайшему соседу и, как водится, злейшему врагу. [101] Я забыл даже, что я виделся когда-то с этим сальным стихоплетом, а он мне сегодня во сне пригрезился. Какая же связь между моими вчерашними грустными мечтами и между этим давно забытым человеком? Каприз нашей нравственной природы и совершенно никакой логической связи. И «Оракул» сотника Чеганова едва ли объяснит загадку подобных сновидений. Пойду, однакож, на всякий случай, посмотрю в его зерцало сокровенных таинств натуры.

10 [июля]. Ветер все тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омывать новую луну. Такие длинные любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки на своих будущих эстампах акватинта – так же неудачно. «Гензерих» и «Осада Пскова» Брюллова мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразием. Я не желал бы, чтобы мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины «Последний день Помпеи». Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.

В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про Umnictwo piękne, Либельта и принялся жевать; жестко, кисло, приторно, – настоящий немецкий суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет [102] велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для полученния вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченном божественном чувстве. И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовой природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски и чувствует (в чем я сомневаюсь), а думает по-немецки, или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом (бывшим, – не знаю как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе. Он также верит в безжизненную прелесть немецкого, тощего и длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский.

В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огромною портфелью, начиненною произведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи, [103] нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное выспренное искусство и, обращаясь ко мне и покойному Штернбергу, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. [104] Мы не преминули воспользоваться сим счастливым случаем и на другой же день явились в кабинет германофила. Но, боже! что мы увидели в этой огромной, развернувшейся перед нами, портфели длинных безжизненных мадонн, окруженных готическими, тощими херувимами и прочих – настоящих – мучеников и мучеников живого улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однакож, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не заметили, что в архитектуре Кленца, [105] для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.

Umnictwo piękne Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привел свою фигуру в горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.

Незабвенные золотые дни! мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания. Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь [П. А.] Вяземский и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти неизменимым в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни, которые ужаснули нас своим заученным однообразным безобразием. [106] И где, и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим! (Так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский.)

Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря на «Покров божией матери», картину Бруни в Казанском соборе, сказал, что, если бы он был матерью этого безобразного ребенка, что валяется на первом плане картины, то он не только взять на руки, – боялся бы подойти к этому маленькому кретину. Замечание чрезвычайно верное и ловко высказано. А «Медный змий» [107] его? Это – толпа безобразных и самых бесталанных актрис и актеров. Я видел эту картину в подмалевке, и она меня ужаснула. Неприятное, но все-таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого неприятного чувства. А ведь цель ее была уничтожить “Последний день Помпеи”. Колоссальное, но, увы! неудачное намерение.

11 [июля]. В полночь переменился ветер и отошел к норд-весту. Я полюбовался прозрачными исчезающими облаками и лег спать. Проснулся до восхода солнца. Небо было чисто. Только одна единственная звездочка, как алмаз, горела высоко на востоке. Это должна быть Аврора. Солнце не успело выглянуть из-за горизонта, и она исчезла. Я весело принялся за свой чайник. И когда все было готово для моего утреннего одинокого пиршества, я очинил внимательно перо, развернул журнал и – что называется – полубуквы не мог написать: так мне вдруг сделалось весело! И я, напившись чаю и наслушавшись чириканья веселых ласточек, отправился в укрепление заказать торбу для сухарей и взять второй том Либельта; зашел к Мостовскому, он мне предложил стакан чаю, от которого я не имел силы отказаться, потому что чай был с лимоном – неслыханная роскошь в этой пустыне. За чаем сообщил он мне о начавшемся следствии над женихом и невестой. Следствие началось медицинским освидетельствованием невесты, как водится, в присутствии понятых, причем лекарь Никольский сострил, найдя невесту нерастленною, что подало повод к грубым насмешкам над женихом. Мерзость!

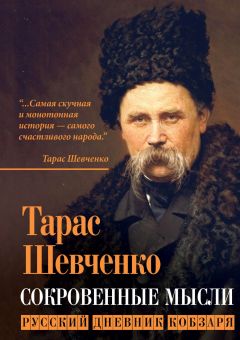

Т. Г. Шевченко. «В солдатах».

Автопортрет 1847 года.

В 1846 году Шевченко присоединился к Кирилло-Мефодиевскому обществу, состоявшему из молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народностей, в частности украинской. Участники этого кружка вскоре были арестованы по обвинению в создании политической организации.

В докладе начальника Третьего отделения А Ф. Орлова говорилось: «Шевченко сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины и с невероятною дерзостью изливал клевету и желчь на особ императорского дома». 30 мая 1847 года Шевченко указом Николая I был определён на военную службу рядовым в Отдельный Оренбургский корпус.

Заказавши торбу для сухарей, я окончательно упаковал свою мизерию, взял второй том Либельта и три оставшиеся сигары из числа тех 25 сигар, что прислал мне Лазаревский вместе с сепиею. Отличные сигары – настоящие гаванские. Возвратившись на огород, я, по обыкновению, до обеда лежал под своею любимою вербою и читал Либельта. Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах, но он все-таки школяр. Он пренаивно доказывает присутствие всемогущего творца вселенной во всем видимом и невидимом нами мире и так же хлопочет об этой старой, как свет, истине, как будто это его собственное открытие.

За обедом было веселее обыкновенного. Комендант [Усков] подтрунивал над моими сборами в поход, другие ему вторили более или менее любезно, но вообще вся компания была, как говорится, в своей тарелке. После обеда я, также по обыкновению, заснул под своей фавориткой-вербою, а перед вечером надел чистый китель, соломенную шляпу-самодельщину и пошел на туркменские бакчи (баштаны), и, несмотря на скудность зелени, мне и бакчи понравились. Я зашел к хозяевам в аул; около кибиток играли с козлятами нагие, смуглые дети, визжали в кибитках женщины, должно быть ругались, а за аулом мужчины творили свой намаз перед закатом солнца. Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я любовался своею семилетнею тюрьмою. Возвращаясь на огород, набрел я на тропинку, на уже засохшей грязи которой видны были отпечатки миниатюрных детских ножек. Я любовался и следил этот крошечный детский след, пока он не исчез в степной полянке вместе с тропинкой. На огород пришел я к вечернему чаю и попотчевал Ираклия Александровича (коменданта) и Николая Ефремовича [Бажанова] (смотрителя полугоспиталя) своими заветными сигарами и сам закурил остальную. Все, начиная с Наташеньки, [108] не мало удивились, увидев в моем лице торчащую дымящуюся сигару, а нянька Авдотья, уральская казачка, та совершенно во мне разочаровалась. Она до сих пор думала, что я по крайней мере часовенный, {Т. е. раскольник из секты “приемлющих священство”.} а я такой же еретик-щепотник, как и другие. Все же вообще находили, что мне сигара к лицу и что с сигарой в лице я похож на вояжера порядочного тона. Такому удачному сравнению я и не думал противоречить и мысленно переносился на палубу парохода “Меркурия” или “Самолета”, [109] а о скромной расшиве, о бурлацких песнях, о преданиях про Стеньку Разина забыл и думать.

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но все не впрок. [110]

Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало-помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню:

Ой поізжае по Украіні та козаченько Швачка.

От этой любимой моей песни я незаметно перешел к другой, не менее любимой:

Ой зійди, зійди, ти зіронько, та вечірняя…

Эта меланхолическая песня напомнила мне тот вечер, когда я и молодая жена Кулиша [111] пели в два голоса эту очаровательную песню. Это было на другой день после их свадьбы в роковом 1847 году. Увижу ли я эту прекрасную блондинку? Запою ли с нею эту задушевную песню?

Воспоминания меня убаюкали; я сладко соснул и видел во сне Новгород-Северский (вероятно, вследствие недавнего чтения Алексея Однорога [112]. По улице ездили в старосветском огромном берлине огромные, рыжие, пьяные монахи, и между ними очутился мой трезвый друг Семен Гулак-Артемовский. [113] Это все пельмени так наметаморфозили.

12 [июля]. Одиннадцатым нечетным, но счастливым для меня числом кончился первый месяц моего журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? Ну, что бы я делал в продолжение этого минувшего, бесконечно длинного месяца? Хотя и это занятие мимоходное, но все-таки оно отнимет у безотвязной скуки несколько часов дня. А это – важная для меня теперь услуга. В первые дни не нравилось мне это занятие, как не нравится всякое занятие, пока мы его себе не усвоим, не смешаем его с нашим насущным хлебом. Сначала я принимался за свой журнал как за обязанность, как за пунктики, как за ружейные приемы; а теперь, и особенно с того счастливого дня, как завелся я медным чайником, журнал для меня сделался необходим, как хлеб с маслом для чая. И не случись этого несносного ожидания, этого тягостного бездействия, мне бы и в голову никогда не пришло обзавестись этой эластической мебелью, на которой я теперь каждое утро так безмятежно отдыхаю. Справедливо говорится: нет худа без добра.

Сегодня утром, записавши счастливое одиннадцатое число, я вздумал попробовать ветчины собственного приготовления. Для этого я выпил фундаментальную рюмку водки, закусил молодой редькой, потом уже приступил к собственному произведению. Ветчина оказалась превосходною, свежею, несмотря на то, что приготовлена еще в январе месяце. Первого января текущего года получил я первое радостное письмо из Петербурга от графини Толстой и с того же дня начал готовиться в дорогу. Так как путешествовать мне предстояло – может быть и теперь еще предстоит – по серебряным берегам Урала, где благочестивые уральцы, а особенно уралки нашему брату-раскольнику воды напиться не дадут, то я и заготовил для трудного пути сей необходимый копченый продукт. Не знаю, чем восхищается в уральцах этот статистико-юморист и вдобавок враль Небольсин? [114] Грязнее, грубее этих закоренелых раскольников я ничего не знаю. Соседи их, степные дикари киргизы, тысячу раз общежительнее этих прямых потомков Стеньки Разина. А помянутый враль в восторге от их общежития и мнимого гостеприимства. Верно, ему, пьяному, в грязном погребке диктовал какой-нибудь Железнов статейку под названием Уральские Козаки, а он, под веселую руку, записал да и посвятил еще В. И. Далю. Бессовестны, вредны и подлы такие списатели. [115]

Попробовавши дорожного продукта и найдя оный более нежели удовлетворительным, я самодовольно успокоился под своей фавориткой-вербою и принялся за Либельта. Он сегодня мне решительно нравится: или он в самом деле хорош, или он мне только кажется таким, потому что мне вот уже другой день даже вовсе непривлекательные предметы кажутся привлекательными. Блаженное состояние! Либельт, например, весьма справедливо замечает и высказывает эту, правда, не совсем моложавую, истину коротко, изящно и ясно: что религия у древних и новых народов всегда была источником и двигателем изящных искусств. Это верно. А вот это так не совсем: он, например, человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше натуры, потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природой, насколько природа ограничена своими вечными неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы-природы, он делается богоотступником, нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о даггеротипном подражании природе: тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников, а были бы только портретисты в роде Зорянка. [116]

Великий Брюллов черты одной не позволял себе провести без модели, а ему как исполненному силою творчества казалось бы это позволительным. Но он как пламенный поэт и глубокий мудрец сердцевед облекал свои выспренние, светлые фантазии в формы непорочной вечной истины. И потому то его идеалы, полные красоты и жизни, кажутся нам такими милыми, такими близкими, родными.

Либельт сегодня мне решительно нравится. В продолжение десяти лет я, кроме степи и казармы, ничего не видел и, кроме солдатской, рабской речи, ничего не слышал. Страшная, убийственная проза, И теперь случайный собеседник Либельт – самый очаровательный мой собеседник. Искренняя сердечная моя благодарность унтер-офицеру Кулиху.

Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий, прекрасный. Для моциона я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у второй батареи остановил меня уральский казак своею старинной песней про Игнашу Степанова, сына Булавина. [117] Первый стих песни мне чрезвычайно нравится:

Возмутился наш батюшка

Славный тихий Дон

От верховьица

Вплоть до устьица.

Эта песня, собственно, донская, но она усвоена и уральцами как братьями по происхождению. Я немало удивился, услышав в первый раз здесь эту песню, потому что приходящие сюда на службу уральцы большею частью народ бывалый в Москве и в Петербурге и поют все модные нежные романсы, захваченные или в салонах на Козихе, или в Мещанских и Подъяческих улицах. Так я немало удивился, услыхав этого отступника от закона моды.

С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал или, вероятно, уснул, чему и я благоразумно последовал. На рассвете приснилось мне, будто бы приехал в Новопетровское укрепление фельдмаршал Сакен вместе с другом своим митрополитом киевским Евгением и потребовал меня к себе. Но так как у меня не оказалось солдатского облачения, кроме шинели и то без эполет, то пока нашивали эполеты, я проснулся и был сердечно рад этой неудаче. [118]

13 [июля]. Сегодня суббота; ветер все тот же – норд-вест. Это хорошо. Значит, волею-неволею лодка должна дождаться оренбургской почты. Чем ближе ко мне радостное событие, тем делаюсь я нетерпеливее и трусливее. Семь тяжелых лет в этом безвыходном положении мне не казались так длинными и страшными, как эти последние дни испытания. Но все от бога. Заглушив в себе по мере возможности это ядовитое сомнение, я принялся за моего неизменного друга Либельта и с наслаждением побеседовал с ним до самого вечера. Вечером пошел я опять ко второй батарее в надежде услышать вчерашнего баяна. Но вчерашний баян обманул мои ожидания. Я возвратился на огород, лег под своею заветною вербою и – сам не знаю, как это случилось – уснул и проснулся уже на рассвете. Редкое необыкновенное событие! Такие дни и такие события я должен вносить в мою хронику, потому что я вообще мало спал, а в последние дни сон меня решительно оставил.

14 [июля]. Сегодня воскресенье. Ветер все тот же. Не пора ли отойти к норд-осту? О, как бы он меня обрадовал, если бы хоть к завтрему отошел. Лучше решительный удар обуха, нежели тупая деревянная пила ожидания.

В полдень ветер засвежел и отошел к норду. Добрый знак. Сегодня третьи сутки, как я не посещал вертепа мерзостей, т. е. укреплений. И это теперь мое единственное счастье, что я безнаказанно могу делать такое укрывательство, а чтобы не видеть еще сутки топорной декорации вертепа и его пьяных разбойников, я не побрился и не пошел к обедне. А перед вечером, во избежание встречи с теми разбойниками (они по праздникам имеют обыкновение нарушать спокойствие обитателей огорода), я, надевши чистый белый чехол на фуражку и положивши в карман огурец и редьку, отправился к Телемону и Бавкиде, {Т. е. к супругам Зигмонтовоким.} Телемон, вопреки своему постоянному расположению духа, был не в духе, и Бавкида, вопреки своей постоянной улыбке, была тоже не в духе, даже не показала мне своей новой соломенной шляпки, о которой я слышал стороною. Я вспомнил пословицу: не во время гость – хуже татарина и взялся за фуражку, но Телемон остановил меня, просил садиться и также просил свою печальную Бавкиду подать на пробу недавно полученного из Астрахани варенья, а сам принес кружку холодной воды и после первой аппробации поведал мне свое горе. Неосторожный или жадный лоцман, взявшийся представить ему товар из Астрахани, нагрузил свою утлую ладью так грузно, что при первом свежем ветре должен был половину груза выбросить в море. К несчастью Телемон а и Бавкида, их товары, состоящие из двух ящиков горячих напитков и 30 мешков муки, лежали на палубе и, разумеется, первые полетели за борт. Уцелели только ничтожные мелочи, как-то: варенья, лимоны, соленые огурцы и соломенная шляпка. Откровенная беседа, как исповедь, умиляет наше тоскующее сердце. Старики, рассказавши мне про постигшее их несчастие, пришли в свое нормальное положение. Телемон простодушно начал врать о какой-то стычке с французами в 1812 году. А Бавкида показала мне шляпу и даже мантилью и на прощанье подарила мне лимон, с которым я имею радость сегодня, т. е. в понедельник, пить чай, записывая сей визит и грустное событие, совершившееся в ущерб торговле моего Телемона и Бавкиды.

Вчера, как я сегодня узнал, несмотря на воскресенье и хорошую погоду, ни один из официю имеющих не появлялся на огороде. Странная, непонятная антипатия к благоухающей зелени! Они предпочитают пыль и несносную вонючую духоту в укреплении прохладной тени, цветам и зелени на огороде. Непонятное затвердение органов. Настоящие суровые сыны Беллона. {Богиня войны (у римлян).} Одно, чем я могу растолковать себе это отсутствие обоняния и зрения у суровых детей Беллоны, – это всепокоряющая владычица, водочка. На огороде, извольте видеть, хотя и можно пропустить рюмку, другую, потому что сам комендант предлагает, но нельзя нализаться как следует, не потому, чтобы это было неприлично, а потому, чтобы не очутиться в Калабрии, т. е. на гауптвахте. Так что же и в самом деле за удовольствие посещать огород? Не лучше ли дома втихомолку нализаться так, чтобы в глазах позеленело? Вот тебе и огород с цветами и с благоуханием!