Читать книгу "Сокровенные мысли. Русский дневник кобзаря"

Автор книги: Тарас Шевченко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

29 [июня]. “Широкий битий шлях из раю, а в рай – узенька стежечка, та й та колючим терном поросла”,– говорила мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл которой я теперь только вполне разгадал.

Пароход из Гурьева пришел сегодня и не принес мне совершенно ничего, даже письма. Писем, впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой отвратительной конуре. О, мои искренние, мои верные друзья! Если б вы знали, что со мною делают, на расставании, десятилетние палачи мои, – вы бы не поверили, потому что я сам едва верю в эти гнусности. Мне самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И что значит эта остановка? Никак не могу себе ее растолковать. Мадам Эйгерт, [62] от 15 мая, из Оренбурга поздравляет меня с свободой, а свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке гуляет. И это верно. Верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, учениями, картами и пьянством прохлаждаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный в солдаты за мошенничество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов и правилам военной службы.

На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю! А все это делает со мною ветреница Надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и достойного секретаря его.

Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира. {Апостолов Петра и Павла.} Великий в христианском мире праздник! А у нас – колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.

О, святые, великие верховные апостолы! Если б вы знали, как мы запачкали, как изуродовали провозглашенную вами простую, прекрасную, светлую истину! Вы предрекли лжеучителей – и ваше пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше, так называемые учители вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе. {В 325 году.} Во имя ваше папы римские ворочали земным шаром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся безобразным суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую бахиналию. Истина стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были крестными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как тупо человечество!

30 [июня]. Чтобы придать более прелести моему уединению, я решился завестись медным чайничком. И эту мысль привел я в исполнение только вчера вечером, и то случайно. К тихому, прекрасному утру на огороде прибавить стакан чаю – мне казалось это роскошью позволительною. С самого начала весны меня преследует эта милая, непышная затея. Но я никак не мог привести ее в исполнение по неимению здесь в продаже такой затейливой вещицы. Только вчера вечером пошел я к Зигмонтовским (поверенный винной конторы и отставной чиновник 12 класса [63] и, проходя мимо кабака, увидел я оборванного, но трезвого денщика одного из вновь прибывших офицеров, с медным чайником в руке такой величины, какой мне нужно. “Не продаешь ли чайник?” – спросил я его. – “Продаю”,– отвечает он, – “Не хапаный ли?” – “Никак нет-с. Сами барин велели продать. Они думают самовар завести”. – “Хорошо, я спрошу. А что стоит?” – “Рубль серебра.” – “Полтину серебра”,– сказал я сколько мог хладнокровнее и пошел своей дорогой. Едва успел я сделать несколько шагов, как он догнал меня и без торгу вручил мне давно желанную посуду. А денщик, получивши полтину серебра, отправился прямо в кабак и через минуту вышел из него со штофом в руке и направился прямо к офицерским квартирам. “Тула и дорога!” подумал я. Проведя вечер в сообществе Телемона и Бавкиды (так я в шутку называю Зигмонтовских), по дороге зашел я к маркитанту, взял у него полфунта чаю, фунт сахару и сегодня, в 4 часа утра, сибаритствую себе на огороде и вписываю в свой журнал происшествие вчерашнего вечера, благословляя судьбу, пославшую мне медный чайник.

Собираясь путеплавать по Волге от Астрахани до Нижнего, я обзавелся чистой тетрадью для путевого журнала и пологом от комаров, которые неутомимо преследуют путешественника от устьев Волги до самого Саратова. Запасаясь этими необходимыми вещами, мне и в ум не приходил медный чайник. И вчера только – спасибо старику Зигмонтовскому – он объяснил мне важность этой нехитрой посуды во время плавания на речной воде, где необходим крепкий чай во избежание поноса и просто для препровождения времени, как он выразился в заключении. И многим кое-чем советовал он мне запастись в Астрахани на дорогу, но это все лишнее. Я отправлюсь, да не на пароходе, а на одной из барок, буксируемых пароходом, просто отставным солдатом.

Странно, что меня считают здесь все, в том числе и Зигмонтовские, темным богачом. Это, вероятно, потому, что если я делаю долги, разумеется ничтожные, то в сказанный срок аккуратно их выплачиваю, не прибегаю к помощи Израиля и не закладываю последней рубашки, как это делают многие из офицеров. Когда я сказал Зигмонтовским, что весь мой капитал состоит из 100 рублей серебра, на который я, кроме дорожных издержек, намерен еще сделать в Москве необходимое платье, то они в один голос назвали меня Плюшкиным. Я не нашел нужным разочаровывать их своей нищетой и расстался с ними как настоящий богач.

Странные старые люди эти Зигмонговские. [64] Бездетные, старые, одинокие, имеют – обезпечивающее даже прихотливую старость – состояние, вздумали поселиться в этой безводной, бесплодной пустыне! И добро бы на отдых: нет, он взял обязанность почти целовальника. Я думаю, что это необходимая потребность усвоенной в юности физической деятельности или просто жажда к приобретению; последнее, может быть, только вполовину, потому что в нем незаметно скряжничества, нередко сопровождающего в могилу одинокую, беспомощную старость. Она, т. е. Зигмонтовская, мне очень нравится; это – добродушно улыбающаяся, гостеприимная, кубическая старушка, бывшая немка, а теперь православная. Он тоже добродушный старик, но пренаивный и самый безвредный лгунишка. Например, он очень простодушно и каждый раз с новыми вариациями рассказывает, какие он прошел мытарства, пока достиг настоящего звания. Происхождение свое ведет он от какого-то короля польского Сигизмунда, вероятно, Третьего. О ближайших предках он не упоминает, равно как и о виновнике собственного существования. Детство тоже покрыто мраком неизвестности. Первую часть юности провел он в звании домашнего учителя, у известного табачника Анисима Головкина, в Петербурге. И в этот то период его жизни случилось с ним таинственное происшествие, которое разом поставило его на ноги.

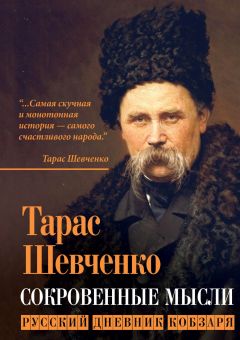

Т. Г. Шевченко.

Автопортрет. 1840–1841 года.

После того как друзья Шевченко выкупили его у помещика, начинается лучший период в жизни поэта. В 1840 году вышел «Кобзарь», сборник стихотворений, принесший Шевченко широкую известность. Вместе с тем, петербургская критика осуждала украинскую национальную литературу вообще, и Шевченко – в особенности, называя его «крестьянским поэтом»

По поводу отзывов критики он писал: «Да будь я крестьянский поэт, лишь бы поэт; большего мне и не нужно».

Происшествие такого сорта. Однажды ночью на улице, – ему кажется, что на Литейной, но за достоверность не ручается, – схватывают его два гайдука, сажают в карету, завязывают глаза, везут, везут и, наконец, привозят прямо в роскошнейший будуар, надо думать какой-нибудь графини или княгини. Является, наконец, и таинственная обитательница будуара, вся в дезабилье (собственное выражение), только лицо покрыто маской. По совершении таинства любви, – завязывают ему опять глаза, сажают в карету, привозят на то самое место, где взяли, и один из гайдуков вручает ему пачку ассигнаций не более, не менее как 20 тысяч. Долго он думал, какую основать будущность на этом незыблемом фундаменте и, хладнокровно отринув почести и злато, вступил (внемля внутреннему призванию) в скромный кружок поклонников Мельпомены, где имел блестящий успех в ролях Эдипа, Фингала, Дмитрия Донского [65] и в “Ябеде” [В. В.] Капниста, к несчастию, не помнит, в какой именно роли; но, по проискам знаменитого учителя [В. А.] Каратыгина [А. С.] Яковлева, должен был оставить избранное поприще и вступить в морскую службу, разумеется – лейтенантом. [66] Здесь он совершил плавание (два раза) вокруг света и один только раз к южному полюсу вместе с Лазаревым. [67] И что во время этих плаваний он узнал досконально, откуда добывается деревянное масло, неправильно называемое прованским. Вот где его родник. Между Ливорно и Сингаауро (удивительное знание географии) есть остров Прованс, на этом острове растет огромное масляничное дерево, из которого и выпускают масло, как у нас, например, весной сок из березы. Островом и деревом владеют англичанин, француз и италианец, а мы и немцы уже от них получаем этот дорогой продукт. – Из корабля переселился он в земский Одесский суд, неизвестно в каком ранге. Тут он вел жизнь отчаянною кутилы, попал в сонмище декабристов [68] и был сослан бессрочным арестантом в крепость Измаил, где в скором времени и сделался правой рукой коменданта и, по стечению удивительных обстоятельств, был переведен в город Астрахань в звании квартального надзирателя. Но не всегда чистые обязанности по долгу этого звания заставили его подать в отставку и принять от питейной конторы звание поверенного в Новопетровском укреплении, где его окрестили именем спиртомера.

Кампиньони, мой покровитель, – не меньший враль, но вредный и бессовестный, заврался однажды до того, что назвал себя племянником графа [А. А.] Закревского, московского генерал-губернатора, и кандидатом дерптского университета. [69] Чтобы разом озадачить и уничтожить дерзкого лгунишку, Зигмонтовский разом махнул в ротмистра лейб-гусар и в ближайшие родственники графу [И. В.] Гудовичу. [70] Знай наших!

Но несмотря на этот невинный недостаток, он все-таки добрый и наивный старик. А она также добрая, кроткая, невинная говорунья и невозможно сентиментальная старушка; и я их не иначе называю, как Телемон и Бавкида. [71] Они получают вместе с Никольским “Петербургские ведомости”; и я частенько приношу им с огорода укроп, петрушку и тому подобный злак, пью чай, прочитываю фельетон и выслушиваю волшебные похождения наивного Телемона, за что и пользуюсь полной доверенностью Бавкиды.

1 июля. Сегодня послал я с пароходом письмо М. Лазаревскому. Быть может, последнее из душной тюрьмы: дал бы бог. Я много виноват перед моим нелицемерным другом. Мне бы следовало отвечать на письмо от 2 мая тотчас же по получении, т. е. 3 июня: но я, в ожидании радостной вести из Оренбурга, которую хотелось мне сообщить ему первому, прождал напрасно целый месяц и все-таки должен был ему написать, что я не свободен. И до 20 июля, а может быть и августа, такой точно солдат, как и прежде был, с тою только разницею, что мне позволено нанимать за себя в караул и ночевать на огороде, – чем я и пользуюсь с благодарностью. До 20 июля я удалил от себя всякие возмутительные помышления и наслаждаюсь теперь по утрам роскошью совершенного уединения, и даже стаканом, правда не казистого, но все-таки чая. Если бы еще хорошую сигару воткнуть в лицо, такую, например, как прислал мне 25 штук мой добрый друг Лазаревский, тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике. Но это уж слишком. А сегодня действительно в Петергофе праздник. [72] Великолепный царский праздник! Когда-то давно, – в 1836 году, если не ошибаюсь, – я до того был очарован рассказами об этом волшебном празднике, что, не спросясь хозяина (я был тогда в ученье у маляра или так называемого комнатного живописца, некоего Ширяева – человека грубого и жестокого [73] и пренебрегая последствиями самовольной отлучки (я знал наверно, что он меня не отпустит), с куском черного хлеба, с полтиною меди в кармане и в тиковом халате, какой обыкновенно носят ученики-ремесленники, убежал с работы прямо в Петергоф на гулянье. Хорош, должно быть, я был тогда. Странно, однакож, – мне и вполовину не понравился тогда великолепный Самсон и прочие фонтаны, и вообще праздник, против того, что мне об нем наговорили. Слишком ли сильно было воспламенено воображение рассказами, или я просто устал и был голоден. Последнее обстоятельство, кажется, вернее. Да ко всему этому, я еще увидел в толпе своего грозного хозяина с пышною своей хозяйкой. Это-то последнее обстоятельство в конец помрачило блеск и великолепие праздника, и я, не дождавшись иллюминации, возвратился вспять, совершенно не дивяся бывшему. Проделка эта сошла с рук благополучно. На другой день нашли меня спящим на чердаке, и никто и не подозревал о моей самовольной отлучке. Правду сказать, я и сам ее считал чем-то в роде сновидения.

Во второй раз, в 1839 году, посетил я петергофский праздник совершенно при других обстоятельствах. Во второй раз, на Бердовском пароходе, сопровождал я, в числе любимых учеников, Петровского и Михайлова, сопровождал я своего великого учителя – Карла Павловича Брюллова. [74] Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века. Самому теперь не верится, а действительно так было Я – из грязного чердака, я – ничтожный замарашка – на крыльях перелетел в волшебные залы Академии художеств. Но чем же я хвалюся? чем я доказал, что я пользовался наставлениями и дружескою доверенностью величайшего художника в мире? Совершенно ничем. До его неуместной женитьбы и после уместного развода я жил у нею на квартире или, лучше сказать, в его мастерской. [75] И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца-кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой степи надднепровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина, во всей непорочной меланхолической красоте своей… И я задумывался: я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание – и ничего больше.

Странное, однакож это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И, вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивных тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание.

Не знаю, получу ли я от Кухаренка здесь его мнение насчет моего последнего чада (“Москалева Криниця”). Я дорожу его мнением чувствующего благородного человека и как мнением неподдельного самобытного земляка моего. Жаль мне, что я не могу теперь посетить его на его раздольной Черномории. А как бы хотелось. Но что делать? Сначала уплачивается долг, потом удовлетворяется голодная нужда, а на остатки – покупается удовольствие. Так, по крайней мере, делают порядочные люди. А я и тенью боюсь быть похожим на безалаберного разгильдяя. Кутнул и я на свой пай когда то. Довольно.

Пора, пора, душой смириться,

Над жизнью нечего глумиться,

Отведав горького плода. [76]

В прошлом году получалася здесь комендантом “Библиотека для чтения”. Бывало, хоть перевод Курочкина из Беранже прочитаешь: все-таки легче станет. [77] А нынче, кроме фельетона “П[етербургских] ведомостей” совершенно ничего нет современно-литературного. Да и за эту тощую современность нужно платить петрушкою и укропом. Хоть бы редька скорее выростала, а то совестно уже стало потчивать стариков одним и тем же продуктом.

2 [июля]. Две случайно сделанные мною вещи так удачны, как редко удаются произведения, глубоко обдуманные. Первая вещь – это сей журнал, который в эти томительные дни ожиданий сделался для меня необходим, как страждущему врач. Вторая вещь, – это медный чайник, который делается необходимым для моего журнала, как журнал для меня. Без чайника, или без чая, я как-то лениво, бывало, принимался за сие рукоделие. Теперь же едва успею налить в стакан чай, как перо само просится в руку. Самовар – тот шипением своим возбуждает к деятельности: это понятно. Правда, я не имел случая испытать на себе это благодетельное влияние самовара. Но имел случай существенно убедиться в этом волшебном влиянии на других, а именно: был у меня, во время оно, приятель в Малороссии, некто Г. Афанасьев или Чужбинский. [78] В 1846 году судьба столкнула нас в “Цареграде”, не в оттоманской столице, а в единственном трактире в городе Чернигове. Меня судьба забросила туда по делам службы, а его по непреодолимой любви к рассеянности или, как он выражался, по влечению сердца. Я знал его как самого неистового и неистощимого стихотворца, но не знал скрытого механизма, которым приводилось в движение это неутомимое вдохновение, и тогда, только когда поселились мы, во избежание лишних расходов, во-первых, а, во-вторых, чтобы, как товарищи по ремеслу, созерцать друг друга во все минуты дня и ночи, – тогда только узнал я тайную пружину, двигавшую это истинно-неутомимое вдохновение. Пружина эта была – шипящий самовар. Сначала я не мог взять в толк, почему мой товарищ по ремеслу не спросит, когда ему вздумается, стакан чая из буфета, как это я делаю, а непременно велит подать самовар; но, когда я рассмотрел приятеля поближе, то оказалось, что он собственно не самовар велел подавать, а велел подавать вдохновение, или пружину, приводящую в движение эту таинственную силу. Я прежде удивлялся, откуда, из какого источника вытекают у него такие громадные стихотворения, а оказалось, что ларчик просто отворялся.

Мы прожили с ним вместе весь великий пост, и не оказалось в городе не только барышни, дамы, даже старухи, которой бы он не написал в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он мелочь презирал), а полную увесистую идиллию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь очаровательницы, как, например, у старушки Дороховой, вдовы известного генерала 1812 года, то он преподносил ей просто на шести и более листах самое сантиментальное послание. [79]

Но это все ничего. Кто из нас без слабостей? И главное дело в том, что, когда пришлося нам платить дань обладателю Цареграда, то у товарища по ремеслу не оказалось наличной дани, и я должен был заплатить, не считая другие потребления, но, собственно, за локомотив, приводивший в движение вдохновение, 23 рубля серебром, которые, несмотря на дружеское честное слово, и до сих пор не получил. Вот почему я существенно узнал действие шипящего самовара на нравственные силы человека.

В моем положении естественно, что я постоянно нуждался в копейке, и я писал ему в Киев два раза о помянутых 23 руб., но он даже стихами не ответил. Я так и подумал, что, увы! Россия лишилась второго Тредьяковского. [80] Но я ошибся. Прошлой зимой в фельетоне “Р[усского] инвалида” вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение, по случаю, не помню, по какому именно случаю, помню только, что отвратительная и подлая лесть русскому оружию. Ба, – думаю себе, – не мой ли это приятель так отличается. Смотрю, – действительно он: А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою не желаю. [81]

Не помню, кто именно, а какой-то глубокий сердцевед сказал, что вернейший дружбометр есть деньги. И он сказал справедливо. Истинная, настоящая дружба, которая высказывается только в критических трудных случаях, и она даже требует этого холодного мерила. Самый живой, одушевленный язык дружбы – это деньги. И чем более нужда, тем дружба искреннее, прогоняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется – самое критическое, время, я получаю [от М. М. Лазаревского] 75 руб. За что? За какое одолжение? Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости, второй раз в Оренбурге. Пошли, господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский. Но искорени эти плевелы, возросшие на ниве благороднейшего чувства. Искорени друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу и Апрелеву. [82] Положим, это дрянь, мелочь, и Бархвиц и Афанасьев, но Апрелев крупный видный человек, это не какой-нибудь чугуевский улан или забулдыга линейный поручик, а ротмистр кавалергардского его величества полка, сибарит и обжора, известный в столице, – это как говорится, видное лицо. С этим видным лицом познакомился я в 1841 году у одного земляка моего, у некоего Соколовского. Первое впечатление было в его пользу. Молодой, свежий, румяный толстяк (я не знаю почему, особенно верую в доброкачественность подобного объема и колорита людей). И чтобы довершить свое очарование, я вообразил его еще и либералом. Вот мы знакомимся, потом дружимся, переходим на “ты” и, наконец, входим в финансовые отношения. Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мое на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бут. джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на “ты” и кончился шампанским. Я был в восторге от друга-аристократа. Кончились сеансы, отправился я к другу за мздой; друг занят, никого не принимает; другой раз – то же самое; третий, четвертый и так до десяти раз – все то же самое. Я плюнул другу на порог да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много, и, как на подбор, все люди военные. Я уверен, что, если бы Афанасьев не был прежде уланом, он мог бы писать стихи без помощи самовара и мы бы с ним расстались иначе.

Вера без дел мертва есть. Так и дружба без существенных доказательств – пустое, лукавое слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была осенена радужным сиянием улыбающегося счастия и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны! они и в могилу сойдут, благословляя друг друга.

3 [июля]. Сегодня во сне видел Лазаревского. Будто бы он приехал за мною в укрепление и, несмотря на мои доводы о невозможности оставить мне укрепление без пропуска, увез меня насильно, не позволив проститься даже с Мостовским. Вскоре очутились мы в каком-то русско-татарско-немецком городе, в роде Астрахани. И верблюды, и англизированные лошади по улице ходят, и фонтаны бьют, кумыс продают, и папиросная фабрика, и театр; наконец, – вечер, ночь; Лазаревский скрылся; ищу его, спрашиваю и просыпаюсь. Проснувшись, я обрадовался, что это только сон и что я, слава богу, не дезертир. А иначе опять бы меня вооружили лет на десять за престол и отечество. Нужно будет зайти к сотнику Чеганову [83] посмотреть в сонник, что значит видеть во сне самовольную отлучку.

Сегодня, т. е. 4 июля, когда я по обыкновению, встал в три часа, согрел свой чайник, налил стакан чая и взялся за перо, начали собираться дождевые тучки, а через несколько минут пошел тихий, меланхолический дождик. И я, оставив всякое писание и мечтание, любуюсь этим прекрасным и чрезвычайно редким явлением. Ветер из Астрахани, т. е. норд-вест. Можно надеяться, что дождик усилится и продлится за полдень. Какая была бы благодать для этой безводной пустыни.

4 [июля]. Ночевал на огороде, в комендантской беседке. Это моя теперешняя резиденция. Вскоре по пробитии вечерней зори пошел тихий дождик, и по этому случаю я ранее обыкновенного лег спать. Под тихий гармонический шум падающих на крышу беседки капель дождя я сладко задремал и видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища своего Михайлова, сначала в какой-то огромной галерее, в которой, кроме какого-то эскиза Гвидо Рени, [84] ничего не было и который Михайлов собирался копировать. Потом перешли мы в мастерскую, что в портике, вместе с Карлом Павловичем. Тут тоже ничего не было, кроме большого, во всю залу натянутого и загрунтованного, полотна, как это денется для декораций, и к стене приклеенной, грубо раскрашенной литографии Калама с надписью Рио-Джанейро [sic]. [85] Потом Карл Павлович Пригласил нас на лукьяновский ростбиф, [86] как это бывало во времена незабвенные. Но ударил гром, и я проснулся. Пошгл проливной дождь. Затворив окна и двери беседки, я снова уснул. Во второй сеанс увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина таким же свежим и добрым, как видел его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре и о литературе. Я ему заметил, почему он не продолжает свои “Записки артиста”, начало которых напечатано в первой книжке “Современника” за 1847 год. [87] На что он мне сказал, что жизнь его протекала так тихо, так счастливо, что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились в Новопетровском укреплении и встретились с П. А. Кулишем, собирающим какие-то тощие растения. Я как хозяин захлопотал об обеде и пошел искать полевой спаржи, которой здесь и в помине нет. Но новый удар грома разбудил меня, и я уж не мог заснуть.

С недавнего времени мне начали представляться во сне давно виденные мною милые сердцу предметы и лица. Это, вероятно, оттого, что я о них теперь постоянно думаю. Ложась спать вчера, я думал об “Осаде Пскова” и о “Гензерихе” {Т. е. о картине “Нападение Гензериха на Рим”.} Брюллова. И увидел во сне самого их великого творца. – Довольно! Утро после ночной грозы тихое, свежее, редкое в здешней знойной пустыне утро. И я буду большой руки тетеря, если проведу его за своим журналом.

5 [июля]. Голенький ох, а за голеньким бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлося книги, достойной сопутствовать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге. Ригельмана “История Донского Войска” [88] показалась мне слишком старою спутницей и я упаковал ее на самый спуд. Что же делать без книги в таком медленно спокойном путешествии, как плавание по Волге от Астрахани до Нижнего? Это меня обеспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но фортуна – эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей – сегодня мой лакей, хуже – бердичевский фактор.

Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я в девятом часу пошел в укрепление. Мне нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие – и что же я прочитал: Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta. [89] В казармах – эстетика! – Чьи это книги? спрашиваю я писаря. – Каптенармуса, унтер-офицера Кулиха. [90] Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха. И на вопрос мой, не продаст ли он мне Umnictwo piękne, он отвечал, что оно принадлежит мне, что Пшевлоцкий [91], уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне, и что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование и что вчера только они попались ему на глаза и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости, я послал за водкой, а книги положил в свою дорожную торбу.

Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны! Итак, по милости этой слепой царицы царей, я имею в дороге чтение, на которое вовсе не рассчитывал. Чтение, правда, не совсем по моему вкусу, но что делать: на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам и этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было: побольше рассуждать и поменьше критиковать. Чисто платоновское изречение. [92]

С Либельтом я немного знаком по его «Деве Орлеанской» [93] и по его критике и философии. На первый взгляд он мне показался мистиком и непрактиком в искусстве. Посмотрим, что дальше будет. Боюсь, как бы вовсе не раззнакомиться.

6 [июля]. Видел во сне Академию художеств. Михайлов показывал мне какую-то неоконченную копию и потом скрылся от меня вместе с копиею. Из Академии я вышел на Большой проспект и, не доходя церкви Андрея Первозванного, встретился с семейством здешнего коменданта. И от радости проснулся.

Третьего дня вечером был я случайным зрителем, кажется, последней сцены из водевиля, под названием «Недошитая кофта» [94]. Я не хотел бы вносить в мой журнал эту балаганную сцену, но как она оказалась важною по своему неожиданному результату, то я и заношу ее со всею пошлою точностью в мою неизменную хронику.

Сие событие совершилось 5 числа текущего месяца. В отсутствие родителя нареченной жениху пришла благая мысль – попотчивать свою будущую супругу серенадой со всеми онёрами. Для этого собрал он из 2 рот песельников, также со всеми онёрами – с бубном, тарелками, ложками, треугольником и еще с какими-то погремушками. И, когда был пропет – разумеется с танцами – весь репертуар солдатских песен и даже «После батюшки остался сиротою молодец», с небольшими изменениями, – восторженному этой последней песней жениху, которая изображала в некотором роде его собственное положение, захотелось, чтобы ребята маленько его покачали. Почему же и не так? Ребята принялись за дело, и – о, судьба-злодейка! – когда верные и усердные ребята затянули частое «ура», в воротах показался комендант [Усков]; протяжное «ура» вдруг оборвалось, и верные, неизменные ребята бросили своего отца-командира среди улицы, а сами скрылись где кто мог. Положение жениха, действительно, критическое, и тем более критическое, что он, без нежного участия своей возлюбленной нареченной, не мог стать на ноги по случаю бесхитростной радости, или, проще, он был мертвецки пьян.

На другой день рано является с рапортом к коменданту отец нареченной и просит, на законном основании, избавить его опозоренную дочь, а равно и все его семейство, от гнусного, безобразного пьяницы и жениха поручика Чарца. На такое законное требование резолюции еще не последовало.