Читать книгу "Сокровенные мысли. Русский дневник кобзаря"

Автор книги: Тарас Шевченко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия к зелени, к этой живой, блестящей ризе улыбающейся матери-природы. Великороссийская деревня, это, как выразился Гоголь, [119] – наваленные кучи серых бревен, с черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима. Нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют, а деревня, как будто нарочно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада, растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы, а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы.

В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые, приветливые хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бедный, неулыбающийся мужик окутал себя великолепною вечно улыбающеюся природою и поет свою унылую, задушевную песню, в надежде на лучшее существование. О, моя бедная, моя прекрасная родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердный бог – моя нетленная надежда.

15 [июля]. Ветер все тот же – норд. Хоть бы на одну четверть румба отошел к осту, все бы мне легче было. В продолжение двухлетнего плавания по неисследованному еще Аральскому морю, [120] я одного раза не взглянул на компас; а в эти последние, бесконечно длинные дни и ночи я изучил его во всех самомалейших направлениях. О, ветер, ветер! если бы ты мог сочувствовать моему неусыпному горю, – ты бы еще третьего дня отошел к норд-осту! и сегодня я бы уже сидел с карандашом в руке на палубе аргонавтом татарского корабля, идущего к берегам Колхиды, т. е. к Астрахани, и в последний раз рисовал бы вид своей тюрьмы; хорошо, если бы так, а если иначе, – тогда что? Тогда я и сам не знаю – что.

Вчера вечером обошел два раза укрепление и, придя на огород, прилег усталый под своей заветною вербой с крепким намерением вздремнуть хоть полчасика. Я уже другие сутки глаз не смыкаю. Но Морфей, по обыкновению, изменил мне, и я лежал себе под вербою и рассеянно слушал болтовню огородников, недалеко расположившихся на травке. Между ними был уральский казак, – он-то и владел разговором или болтовнею. После разных случаев, случившихся с рассказчиком в разных походах, свел он речь на колдунов, мертвецов и, наконец, на самоубийц. Он рассказал историю о каком-то самоубийстве, которая меня совершенно не интересовала, но меня заинтересовало религиозное поверье уральских казаков о душе самоубийцы, которое он при этом случае рассказал. Самоубийцу хоронят без всяких церковных обрядов и не на общем кладбище, а выносят далеко в поле и закапывают, как падаль. В дни поминовения усопших родственники несчастного или просто добрые люди выносят и посыпают его могилку хлебным зерном: житом, пшеницею, ячменем и проч., для того чтобы птицы клевали это зерно и молили бога об отпущении грехов несчастному. Какое поэтически-христианское поверье!

За моей памяти в Малороссии на могилах самоубийц совершался обряд, не менее поэтический и истинно-христианский, который наши высшие просвещенные пастыри как обряд языческий повелели уничтожить.

В Малороссии самоубийц хоронили также в поле, но непременно на перекрестной дороге. В продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить на его могилу, – хоть рукав рубашки оторвать и бросить, если не случилось чего другого.

По истечении года, в день его смерти, а более в зеленую субботу (накануне Троицына дня), сжигают накопившийся хлам как очистительную жертву, служат панихиду и ставят крест на могиле несчастного.

Может ли быть чище, возвышеннее, богоугоднее молитва, как молитва о душе нераскаявшегося грешника? Религия христианская, как нежная мать, не отвергает даже и преступника детей своих, за всех молится и всем прощает. А представители этой кроткой, любящей религии отвергают именно тех, за которых должны бы молиться. Где же любовь, завещанная нам на кресте нашим спасителем-человеколюбцем? И что языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианском, всепрощающем жертвоприношении?

В Требнике Петра Могилы [121] есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство. В новейшем Требнике эта истинно христианская молитва заменена молитвою об изгнании нечистого духа из одержимого сей мнимой болезнью и об очищении посуды, оскверненной мышью. Это даже и не языческие молитвы. Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить двенадцатый век. Поздненько спохватились.

Туркмены и киргизы святым свои (аулье) не ставят, подобно батырям, великолепных абу (гробниц): на труп святого наваливают безобразную кучу камней, набросают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей, остатки жертвоприношений, ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьем, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчиваются замогильные почести святому. Грешнику же, по мере оставленного им богатства, ставят более или менее великолепный памятник. Против памятника, на двух небольших изукрашенных столбиках, ставят плошки: в одной по ночам ближние родственники жгут бараний жир, а в другую плошку днем наливают воду для птичек, чтобы птички, напившиеся воды, помолились богу о душе грешного и любимого покойника Безмолвная поэтическая молитва дикаря, в чистоте и возвышенности которой наши просвещенные архипастыри, вероятно бы, усомнились и запретили бы как языческое богохуление.

16 [июля]. После заката солнца затемнело, и в первом часу ночи ветер поднялся от зюйд-оста, ветер тихий и ровный, такой самый, какой нужен для нашей почтовой лодки. Дождавшись рассвета, я вскарабкался на самую высокую прибрежную скалу и просидел там до тех пор, пока мне захотелось есть, т. е. до полудня. Не увидевши на горизонте ни заветного, ни какого паруса, я в унынии пришел на огород и в ожидании обеда, принялся за свою ветчину подорожнюю. Копченый продукт мой с каждым днем умаляется. Еще несколько дней ожидания, – и от него останутся ни к чему негодные руины. Хорошо, если я поеду через Астрахань. Там есть лавки сарептских колонистов, а между ними, вероятно, есть и колбасные. Без колбасы немец и дня не проживет, следовательно копченый продукт можно пополнить. А если придется прогуляться через Гурьев и Уральск по злачным и серебряным берегам благочестивого Урала? Тогда что? Аппетит в торбу, а зубы на полку, или, во избежание голодной смерти, прикинуться ворожейкой, а лучше всего – мучеником за веру, расстригою-попом. Тогда, как по щучью велению, все явится перед тобой, начиная с каймака и джурмицы {Сметаны и кислого молока.} и оканчивая свальным грехом. Мать единственную дочь свою предложит святому мученику за веру для ночной забавы. Отвратительно, хуже всяких язычников.

В 1848 году, после трехмесячного плавания по Аральскому морю, возвратились [мы] в устье Сыр-Дарьи, где должны были провести зиму. У форта, на острове Кос-Арале, где занимали гарнизон уральские казаки, вышли мы на берег. Уральцы, увидев меня с широкою, как лопата, бородою, тотчас смекнули делом, что – непременно мученик за веру. Донесли тотчас же своему командиру, эсаулу Чарторогову, а тот, не будучи дурак, зазвал меня в камыш да бац передо мною на колени. “Благословите, говорит, батюшка”! “Мы, – говорит, – уже все знаем.” Я тоже, не будучи дурак, смекнул, в чем дело, да и хватил самым раскольничьим крестным знамением. Восхищенный эсаул облобызал мою руку и вечером задал нам такую пирушку, какая нам и во сне не грезилась.

Вскоре после этого казуса уже обривши бороду, отправился я в Раим, главное тогда укрепление на берегу Сыр-Дарьи. В Раиме встретили меня уральцы с затаенным восторгом, а отрядный начальник их, полковник Марков, тоже не будучи дурак, испросив мое благословение, предложил мне 25 рублей, от которых я неблагоразумно отказался и этим, по их понятиям, беспримерным бескорыстием, подвинул благочестивую душу старика отговеться в табуне, в кибитке, по секрету и, если возможность позволит, приобщиться святых тайн от такого беспримерного пастыря, как я.

Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми беспримерными дураками, я поскорее оставил укрепление и уже аккуратно, каждую неделю два раза, брею себе бороду. Случись это глупое, смешное происшествие где-нибудь на берегах Урала, где были бы женщины, я не разделался бы так легко с этими изуверами. Весь фанатизм, вся эта мерзость гнездится в их распутных дочерях и женах. В Уральске постоянно набит острог беглыми солдатами, их мнимыми пресвитерами, и, несмотря на явные улики, они благоговеют перед этими разбойниками и бродягами. И это не простые, а почетные чиновные казаки. Непонятная закоснелость.

После полудня отошел ветер к зюйд-весту, прямо в лоб почтовой лодке.

17 [июля]. Ветер все тот же, как заколдованный. Перед вечером по направлению к Астрахани на горизонте показался пароход. В укреплении засуетились, увидя это неожиданное явление, а в особенности капитан Косарев с своим почетным караулом и с ординарцами. Но кого несет пароход? Никому положительно неизвестно. Но все, даже самые умеренные фантазеры, догадывались, что если не великого князя Константина Николаевича, то непременно адмирала Васильева, губернатора астраханского. Последней догадки или предположения капитан Косарев сначала и слушать не хотел. Но, внимая доводам ученого друга своего, лекаря Никольского, о невозможности такого чисто-исторического события в таком темном уголке империи, как наше укрепление, и ученый муж подкрепил свое мнение историческими фактами, сказавши, что после Петра Великого никто из членов царской фамилии не посетил не только полуострова Мангишлака, [но] даже знатного портового города Астрахани. Против этого аргумента сказать было нечего. Но сметливый капитан Косарев нашелся, сказавши: “Ну, что же? если и не великий князь, так, по крайней мере, губернатор: все же особа в генеральском чине, и почетный караул необходим”. На такое простое, по-видимому, слово даже ученый муж полез в карман за возражением. Но увы! пока ученый эскулап рылся в своем умственном кармане, таинственная загадка разрешилась. Прискакал казак с пристани и донес коменданту, что на пароходе, кроме его командира, лейтенанта Поскочина, [122] никого не имеется. Гора мышь родила.

Комендант послал тарантас за командиром парохода и велел его просить к себе на огород. А я, чтобы мой поход в укрепление не в туне совершился, зашел в казармы и побрился; потом зашел к Мостовскому. Посмеявшись над совершившимся, мы по поводу подобного же происшествия, случившегося в 1847 году в Орской крепости, перенесли наш разговор в Орскую крепость, – как ему, так и мне хорошо памятную. И Мостовский своим неживописным слогом так живо описывал эту неживописную, пустынную крепость, что я заслушался его, и первые темные дни моей неволи просветлели и улыбнулись в моем воспоминании. Неужели и для настоящего моего положения придет когда-нибудь светлое улыбающееся воспоминание? Факт перед глазами, а все-таки не верится.

В девятом часу вечера возвратился я на огород и застал еще моряков, громко любезничавших с комендантшею. Но мне так опротивели эти пустые хвастунишки, астраханские моряки, что я, издали заслышав их громкие голоса, сделал полоборот направо и до прибытия зари обошел вокруг укрепления. Несвоевременная прогулка утомила меня и прежде времени, к великому моему удовольствию, уложила спать, за что я в душе поблагодарил любезных астраханских мореходов.

Сон мой не был, однакож, так спокон, как я ожидал: в продолжение ночи я несколько раз просыпался и наблюдал ветер. Перед рассветом ветер затих, и я в надежде на его непостоянство успокоился и заснул. Во сне видел Кулиша, Костомарова [123] и Семена Артемовского, будто бы я встретил их в Лубнах, вовремя Успенской ярмарки, – Кулиша и Костомарова в обыкновенных, а Артемовского в каком-то театральном костюме; в этом фантастическом наряде он представлялся на улице Петру Великому, а я тут же для Кулиша рисовал молодого слепого лирника в тирольском костюме. Продолжению этой безалаберщины помешал мой услужливый дядька: он принес мне на огород новый китель и разбудил меня, за что наградил я его большим огурцом и редькой.

Ветер не изменил моей надежде: к утр у отошел к зюйд-осту. Пароход поутру вышел из гавани и направился к Кизляру. Я проводил его глазами на горизонт, принялся за свой чайник и потом за журнал.

18 [июля]. Кончивши сказание о вчерашнем событии, я начал мечтать о рюмке водки и об умеренном куске ветчины, как присылает за мной Бажанова, [124] просит на чашку кофе: наш Филат тому и рад. Пошел я. Прихожу. Комендантша [Ускова] тут же; после поздорованья речь началась о вчерашних гостях. Я спросил о цели их кратковременного пребывания на наших берегах, и на прямой мой вопрос получил ответ довольно косвенный и перепутанный, как водится, отступлениями, ни к чему не ведущими. Одним словом, я выслушал из милых уст такую чепуху, какой иному не удастся выслушать и в модном салоне. Гостей оказалось не двое, как я полагал, а пятеро, кроме флотских – командира парохода и его штурмана, весьма образованного (по словам рассказчиц) молодого человека, и еще трое штатских, два ученые, а третий – доктор; и что пароход ходит около наших берегов для каких-то наблюдений и что штатские ученые должны быть не ученые и просто политические шпионы, потому что говорили все о влиянии на здешнюю туркменскую орду; один из них, что помоложе, блондин с длинными волосами а la мужик, может быть и действительно ученый, потому что вместе с [Н. Я.] Данилевским и другими участвовал в экспедиции Бера [125] и что точно так же, как и Бер собирает лесной полынь и другие травы и что он спрашивал обо мне, но так двусмысленно, что милые собеседницы даже косвенно не умели удовлетворить его любопытства, и, как я догадываюсь, ловко отстранивши этот, по их понятиям, щекотливый вопрос, они, как водится, перенесли свою болтовню в Астрахань, прямо в персидские лавки с канаусом и другими недорогими материями.

Если это был сколько-нибудь порядочный человек, то какое понятие получил он о нашем бон-тоне, о сливках здешнего дамского общества? Заплесневшие, прокисшие сливки.

Собравши также положительные сведения о вчерашних таинственных посетителях, я, разумеется, перестал о них думать и до самого обеда лежал под вербою и читал Либельта. О ветре я также старался не думать. Он из меня душу вытянет – этот проклятый зюйд-вест. На одни сутки, на полсуток отойди он к осту – и я свободен. Невыносимая пытка!

За обедом опять завязался разговор о таинственных путешественниках, и благодаря коменданту [Ускову] он в половину пояснил это загадочное событие. В числе вчерашних гостей не было главного двигателя всей этой суматохи, именно астронома, который остался на пароходе и делал вычисления. Звездочет сей прислан гидрографическим департаментом поверить астрономические пункты на берегах Каспийского моря, определенные в прошлом году каким-то не совсем дошлым звездочетом. Вот настоящая цель неожиданного прибытия парохода к нашему берегу. А два ученые мужа, которые сделали честь огороду и его милым обитательницам своим посещением, [не кто иные] как один – чиновник, мнимый политический агент, отправляющийся на службу в гебрийский город Баку, а другой – учитель словесности при астраханской гимназии, пользующийся свободным каникулярным временем, и чуть ли еще не земляк мой, потому что передал мне поклон через здешнего плац-адъютанта, за что я ему сердечно благодарен. [126]

Таинственное происшествие, к немалому удивлению наших романических дам, объяснилось очень просто и даже прозаически. Но новость, которую сообщил коменданту плывущий в Баку чиновник, мне кажется просто сочинением будущего великого администратора. Он сообщил, и даже с подробностями, что образовалась коммерческая компания пароходства на Каспийском море, на началах Триестской Ллойды [sic], и что уже вызывает морских офицеров служить на ее пароходах с правом чинопроизводства, и что уже назначены три директора, и что он – сей будущий великий администратор – едет в Баку занять место помощника при директоре, некоем бароне Врангеле, [127] с содержанием 1500 рублей серебром в год. Что будет делать эта Ллойда в Каспийском озере? И какое доверит поручение этому помощнику директора, выпущенному в настоящем году, по его словам, из петербургского университета?

С закатом солнца ветер отошел к зюйд-осту, но слабый, безнадежный. Кончится ли, наконец, это гнусное существование, это однообразное записывание однообразнейших бесконечных дней?

19 [июля]. С закатом солнца ветер засвежел и отошел к норду. Обрадовавшись такому неожиданному явлению, я принялся ходить вокруг укрепления и до пробития зори обошел четыре раза, – значит, я сделал без присесту 12 верст. Прогулка порядочная, но я не почувствовал и тени усталости. Ночь лунная, прекрасная, и я не перенес своего лагеря в беседку, оставив его под вербою, чтобы удобнее было наблюдать ветер по флюгеру, вертящемуся на голубятне. Часы в укреплении пробили 12, ветер не переменился и не ослабел. Добрый знак. В надежде на добрый знак, я задремал и на крыльях волшебника Морфея [перенесся] в Орскую крепость и в какой-то татарской лачуге нашел М. Лазаревского, Левицкого [128] и еще каких-то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссийские песни. Я присоединил свой тенор к капелле, и мы пели стройно и согласно:

У степу могила з вітром говорила.

Не кончивши этой песни, мы начали другую, а именно Петруся, и я так громко пропел стихи:

Люблю, мамо, Петруся,

Поговору боюся,—

что капелла замолчала, а я на последней ноте проснулся. Очнувшись от этого сладкого сновидения, я посмотрел на флюгер. Ветер, слава богу, все тот же – не переменился. Поворочался, прочитал, сколько помню, стихов из песни про счастливого, белолицого соперника Гриця, снова заснул, моля Морфея продолжать прерванное милое сновидение.

Морфей исполнил мою молитву, только не совсем. Он перенес меня в какой-то восточный город. Утыканный, как иглами, высокими минаретами. В тесной улице этого восточного города встречаю я будто бы ренегата Николая Эрастовича Писарева в зеленой чалме и с длинною бородою, а безрукий Бибиков и рядом с ним Софья Гавриловна Писарева сидят на балконе и тоже в турецком костюме. Они что-то говорили о киевском пашалыке. Но мне на лицо вскочила холодная лягушка, и я проснулся. Перенеся одр свой в беседку, я снова было скорчился под шинелью, но при всем моем старании заснуть не мог. У меня все вертелся перед глазами ренегат Писарев с своим всемогущим покровителем и с своею бездушной красавицей-супругой. Где он? Что теперь с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Я слышал здесь уже, что он из Киева переведен был в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то подчиненный ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощечину. И после этой истинно торжественной сцены неизвестно куда скрылся так громогласно уличенный взяточник. [129]

В ожидании утра я на этом полновесном фундаменте построил каркас поэмы в роде “Анжело” Пушкина, перенеся место действия на восток, и назвал ее: Сатрап и Дервиш. При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски.

Есть у меня в запасе один план, основанный на происшествии в оренбургской Сатрапии. Не присоединить ли его, как яркий эпизод, к Сатрапу и Дервишу? Не знаю только, как мне быть с женщинами. На Востоке женщины – безмолвные рабыни, а в моей поэме они должны играть первые роли, – их нужно провести – как они в самом деле были – немыми, бездушными рычагами позорного действия. [130]

Если бы я знал, что эта общипанная Ласточка (название почтовой лодки) не принесет мне свободы, я сегодня приступил бы к делу, вопреки поговорке – тише едешь, дальше будешь.

Пока я записывал свои сновидения, ветер отошел к весту, и Жаворонок (другая почтовая лодка) на всех парусах полетел в Гурьев. Несносный ветер, мучительная неизвестность!

20 [июля]. Ильин-день, Илия-космат; так пишется он в Библии. Должно быть этот библейский циник был безграмотный, потому что не оставил по себе подобно другим пророкам писанного пророчества. У палестинских магометан (если верить Норову [131]) он пользуется таким же почетом, как у евреев и христиан.

Ильин день, Ильинская ярмарка в Ромне, – теперь, кажется, в Полтаве. В 1845 году я случайно видел это знаменитое торжище. Три дня сряду глотал пыль и валялся в палатке покойного Павла Викторовича Свечки. Сам он себя называл только огарком от большой свечки – и сальным огарком. Это был сын того самого полковника Свечки, что, шутки ради, закупил, во время контрактов [132] в Киеве все шампанское вино без всякой коммерческой цели, а так, чтобы подурачить польских панов, приехавших в Киев с единственною целью покутить, а в своем местечке Городище (Пирятинского уезда) он учредил заставу, чтобы не пропускать никого ни идущего, ниже в берлине едущего, не накормив его до-отвалу и не напоив до положения риз. После таких шуток натурально, что после большой Свечки едва остался маленький огарок, да и тот скоро погас. Мир праху твоему, мой благородный друже! [133]

Тогда же я в первый раз видел гениального артиста Соленика в роли Чупруна (“Москаль-чарівник” [134]), он показался мне естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина. [135] И московских цыган тогда же я в первый и в последний раз слышал и видел, как они отличались перед ремонтерами и прочею пьяною публикою; и как в заключение своего дико-грязного концерта они хором пропели:

Не пылит дорога.

Не дрожат листы.

Подожди немного,

Отдохнешь и ты,—

намекая этим своим пьяным покровителям, что им тоже не мешало бы отдохнуть немного и с силами собраться для завтрашнего пьянства.

Думал ли великий германский поэт, а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко-поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия.

Что же я еще видел тогда замечательного на этом замечательном торжище? Кажется, ничего больше. По знакомился с распутным стариком Якубовичем, (отцом декабриста) и с его меньшим сыном Квазимодо, [136] которому дал на честное слово два полуимпериала и которые, разумеется, пропали. [137] Еще познакомился с одним из бесчисленных членов фамилии Родзянка, и на третий день моего пребывания в Ромне купил на жилет какой-то материи, фунт донского балыка и с поименованным Родзянком выехал из этого омута на Ромодановский шлях.

Вот и все, что я на досуге припомнил о роменской ярмонке по поводу Ильина дня.

20-е июля, – день, в который я предполагал проститься с моею тюрьмою, так написал и Лазаревскому и Кухаренку. А ветер, олицетворенная судьба, распорядился иначе. Что делать? Посидим еще за морем, да подождем погоды. В продолжение Ильина дня и ночи ветер не шелохнулся. Мертвая тишина.

21 [июля]. Записавши роменские воспоминания, я по случаю воскресения пошел в укрепление побриться и от первого унтер-офицера Кулиха услышал, что в 9-м часу утра пришла почтовая лодка. Побрившись, скрепя сердце, я возвращался на огород и, выходя из укрепления, встретил смотрителя полугоспиталя Бажанова, и он первый поздравил меня с свободой 21 июля 1857 года, в и часов утра.

В первом часу получил Залецкого письмо от 30 мая.

От трех часов пополудни до трех часов пополуночи под вербою с Фиалковским [138] пили чай и лимоновку и на выдержку прочитали несколько мест Либельта и нашли, что подобные книги пишутся для арестантов, которым даже Библии не дают читать. Замечание довольно резкое и почти верное, но об этом на досуге.

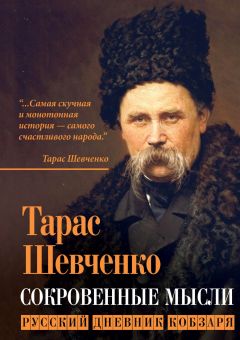

Т.Г. Шевченко.

Фото 1859 года.

Освобождение Шевченко состоялось в 1857 году, уже после смерти Николая I. Вернувшись в Петербург, Шевченко вновь занялся живописью и литературой. В своих поэмах он развенчивает не только «тёмное царство» самодержавия, но и с общечеловеческих позиций ополчается против всякого насилия над человеческой личностью.

В последний год жизни Шевченко был издан его букварь на украинском языке. Букварь был вначале дозволен цензурой, но вскоре запрещён, поскольку украинский язык не считался самостоятельным языком, а украинской нации, по утверждению официозной российской идеологии, вообще не существовало.

Т.Г. Шевченко умер в Санкт-Петербурге 26 февраля (10 марта) 1861 года. Из 47 лет жизни Шевченко прожил на территории современной России 27 лет.

22 [июля]. По случаю сего радостного для меня события можно бы и оставить небольшой пробел в сей прозаической хронике, но так как в физической моей деятельности или, лучше сказать, бездействии не последовало решительной перемены и, как кажется, раньше 8-го дня августа не должно ожидать никакой перемены, то во избежание решительного без действия, а паче – соблазнительной лимоновки, я буду, не нарушая заве ценного порядка, по утрам нагревать свой чайник и число за числом, стройно, как солдатская шеренга, вести свой журнал. О г безделья и это рукоделье.

Сегодня комендант [Усков] сказал мне, что он не может дать мне пропуск от Новопетровского укрепления через Астрахань до Петербурга, потому что не имеет приказа по корпусу о моем увольнении, и если таковой приказ не получится на следующей почте, то предполагаемое мною живописное, спокойное и дешевое путешествие Волгою не состоялось. Но это поправная беда. В Оренбурге с помощью друзей моих, Бюрно и Герна, я восстановлю свои оскудевшие финансы. [139] Жаль только, что ненужное удаление от прямого пути заставляет меня отказаться от желания видеть в нынешнем году художественную выставку в Академии, – опоздаю; а еще больше жаль, что я должен отсрочить радостное свидание с [М. М.] Лазаревским и прочими моими земляками-друзьями, а еще более жаль мне, что совершенно лишние 1000 верст отдаляют от меня минуту блаженнейшего счастия, минуту, в которую я сердечною слезою благодарности омочу руку моей благороднейшей заступницы графини Настасьи Ивановны [Толстой] и ее великодушного супруга графа Федора Петровича.

О, мои незабвенные благодетели! Без вашего человеколюбивого заступничества, без вашего теплого родственного участия к моей печальной судьбе меня бы задушил всемогущий сатрап в этом безотрадном заточении. Благодарю вас, мои заступники, мои избавители! Вся радость, все счастье, вся моя светлая будущность суть ваше нетленное добро, мои единые, мои святые заступники!

Графу Федору Петровичу с этою же почтою я напишу письмо. О, как бы мне не хотелось писать этих бездушных каракуль, которые выражают только одну чопорную вежливость и ничего больше. Графине Настасье Ивановне я не могу теперь писать: все, что бы я ни написал ей, и тени не выскажет того восторженного, сладкого чувства благодарности, которым переполнено мое сердце и которое я могу излить только слезами при личном моем свидании с нею.

Лазаревскому, вместо письма, пошлю две тетради моего журнала: пускай читает с Семеном [Артемовским] в ожидании меня – его искреннего счастливого друга.

На сегодня довольно. Пойду в укрепление, достану свежих чернил от Кулиха. новое перо и бумаги на третью тетрадь для сего журнала. Настала новая эпоха в моей старой жизни. Должно быть все новое.

23 [июля]. Кулих, снабдивши меня бумагою, пером и чернилами, предложил мне с собою пообедать, быть может, в последний раз. На такой трогательный довод сказать было нечего, и я согласился тем охотнее, что Фиалковский, веселый и умный малый, случился тут же и тоже не отказывался от солдатской трапезы. Кулих, как каптенармус, к обыкновенным щам и каше прибавил кусок жареной баранины; я достал из кармана большой огурец (без этого лакомства я не являюсь в укрепление), Фиялковский тоже достал из кармана и поставил на стол бутылку с водкой. Не пышно, но с аппетитом и так искренно, весело мы пообедали, как дай бог всем добрым людям так каждый день обедать. За обедом и после обеда Фиялковский забавно подтрунивал над Кулихом, его чином и в особенности над его тепленьким местом. Кулих, чтобы отделаться от неистощимого Фиялковского, обратился ко мне с вопросом: как мне нравится книга, которую он принес для меня из Уральска? Я, разумеется, сказал, что очень нравится. На что Фиялковский страшно захохотал и громогласно назвал Либельта просто дурнем за то, что он написал такую книгу, Пшевлоцкого за то, что он купил эту книгу, а Кулиха дубельтовым дурнем за то, что он 500 верст нес на плечах своих эту пустую, увесистую книгу. Кулих не на шутку обиделся такой нецеремонной критикой и требовал ясных доказательств на такую грубую клевету. Чтобы утишить возникавшую ссору, я пригласил приятелей к себе на огород пить чай. Предложение было принято, и мы отправились под мою вербу. Либельт лежал у меня под подушкой, и я в ожидании чайника предложил Фиялковскому прочесть вслух страничку из сего великого творения; он охотно это исполнил. Кулих не поверил слышанному. Он думал, что Фиялковский импровизирует и продолжает трунить над его тяжелою ношею, вырвал у него из рук книгу и прочитал сам весь параграф о фантазии. “Что?” спросил Фиялковский наивно изумленного Кулиха. “Пшевлоцкий, отвечал он, цивилизованный дурень: вот и все!” “Насмешки” Фиялковский возобновил с прежней силою, пока не остановил его своим приходом общий наш приятель Кампиньони. Этот бессовестный пьяница ради рюмки лимоновки не постыдился подойти к нам и поздравлять меня с получением свободы. Мы встали и разошлись в разные стороны, предоставив в полное распоряжение незваного гостя чайник и бутылку с лимоновкой. Вежливость за вежливость.

Ночь была лунная, тихая, очаровательная ночь! Я долго гулял по огороду, а нежные наши дамы (комендантша [Ускова] и Баженова) из опасения простудиться сидели за сальным огарком в вонючей киргизской кибитке и, разумеется, сплетничали. Им бы предложить эстетику Либельта: чтобы они из нее сделали? Наверное, папильотку. И это естественно. Для человека-материалиста, которому бог отказал в святом, радостном чувстве понимания его благодати – его нетленной красоты, для такого получеловека всякая теория прекрасного ничего больше как пустая болтовня; для человека же, одаренного этим божественным разумом – чувством, подобная теория также пустая болтовня и еще хуже – шарлатанство. Если бы эти безжизненные ученые эстетики, эти хирурги прекрасного, вместо теории, писали историю изящных искусств, тут была бы очевидная польза. Вазари [140] переживет целые легионы Либельтов.

24 [июля]. Перед рассветом прошел сильный дождь с грозою, и около огорода в запруженную балку налилось с каменных оврагов столько воды, что можно плавать порядочной лодке, что мы и пробовали с Ираклием Александровичем [Усковым] после обеда. Жаль, что в этой лощине песчаный грунт и вода на поверхности его не может удержаться долго; а какое бы было украшение и польза этому безводному месту.