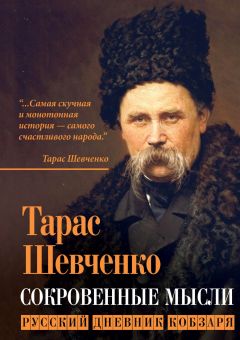

Читать книгу "Сокровенные мысли. Русский дневник кобзаря"

Автор книги: Тарас Шевченко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Вечером капитан Косарев объявил мне с претензией на благодарность, что он, по приказанию коменданта, отдал приказ по полубатальону о моем увольнении, за что я нижайше благодарил господина коменданта.

25 [июля]. Весь день провел в гостях у Мостовского на ближней пристани. Он арестован на неделю по распоряжению окружного начальника артиллерии генерала [Г. А.] Фреймана вследствие кляуз своего цейхвахтера, отвратительнейшего надворного советника Мешкова. [141] Арест Мостовского ничего больше как маска, а надворному советнику велено подать в отставку и передать свою подполковничью должность нижнему чину, какому-то фейерверкеру Михаилу Иванову. Это, в своем роде, маска.

Перед вечером приехал на пристань комендант и взял меня с собою на огород, а к вечеру еще раз покатались мы в лодке по дождевому ставу.

26 [июля]. Сегодня во весь день и до половины ночи работал я над письмом графу Федору Петровичу [Толстому] и ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом. Мне хочется высказаться как можно проще и благороднее, а оно выходит или высокопарно до смешного, или чувствительно до нелепого, или, наконец, льстиво до подлого, но никак не выходит то, чего бы мне хотелось. Эго, вероятно, оттого оно у меня не клеится, что я еще не пришел в себя от радости. Нужно подождать; еще время терпит: раньше 8 августа почта не отправится из укрепления. Время еще терпит. Записать разве черновое на память и исподволь, на досуге, поправить во избежание поговорки: поспешить – людей насмешить, как я это сделал моим ответом на письмо графини Настасий Ивановны от 12 октября [142] минувшего года, которым она первая известила меня о предстоящей свободе и на которое я хватил ей такую восторженную чепуху (второпях разумеется), что она сочла меня или с ума спятившим, или – просто – пьяным. А чтобы этого и теперь не случилось, то напишу сначала черновое письмо а, попростывши немного, напишу и беловое. [143]

«Ваше Сиятельство граф Федор Петрович!

Вашему великодушному заступничеству и святому человеколюбивому участию графини Настасий Ивановны обязан я моей новою жизнию, моим радостным обновлением. Я теперь так счастлив, так невыразимо счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную, мою бесконечную благодарность. Без вашего человеколюбивого христианского участия в моей безотрадной судьбе меня задушили бы в этой бесконечной, безлюдной пустыне; а теперь я свободен. Теперь, независимо ни от чьей воли, я строю свое радужное будущее, свое безмятежное грядущее. Какая радость, какое полное счастие наполняет мою душу при мысли, что я снова увижу Академию увижу вас, моего единого спасителя, и слезами радости и благодарности омочу ваши чудотворящие руки! Молю милосердного господа сократить путь и время к этому беспредельному счастию. А теперь, боже всемогущий, услыши мою чистую, искреннюю молитву и надолго – долго продли ваши драгоценные дни для славы божественного искусства и для счастия людей, близких вашему любящему сердцу.

21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении. В тот же день я просил коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга; но он без воли высшего начальства не может этого сделать, и я для получения драгоценного этого паспорта должен побывать еще раз в Оренбурге и сделать по этому случаю 1000 верст лишних почти по пустыне. Но господь милосердный, помогавший мне исходить во всех направлениях эту безлюдную пустыню, не оставит меня и на этом, теперь коротком, пути. Грустно только, что этот ненужный путь отдалит, по крайней мере – на месяц радостную минуту свидания с вами, с графиней Настасией Ивановной, главной виновницей моего счастия!

Всемогущий и премилосердный господь не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и суровом испытании, – и любовь, которую я, с раннего детства, бессознательно питал к прекрасным искусствам, теперь посылает он мне любовь сознательную и светлую, и крепкую, как алмаз. Живописцем – творцом я не могу быть; об этом счастии неразумно было бы помышлять, но я по приезде в Академию с божией помощью и с помощью добрых и просвещенных людей буду гравером а la aqua-tinta и, уповая на милость и помощь божию и на ваши советы и покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства. Распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять в обществе вкус и любовь к доброму и прекрасному – это чистейшая, угоднейшая молитва человеколюбящему богу. И посильно бескорыстная услуга человеку. Это мое единственное непреложное стремление. На большее я не могу надеяться. И только буду просить не оставить меня вашим просвещенным содействием и в этой моей милой лучезарной надежде.

Целую руки моей святой заступницы Г[рафини] Н[атальи] И[вановны], целую вас, ваше семейство, целую все близкое вашему доброму сердцу и остаюсь по гроб благодарный

художник Т. Шевченко».

Я не мог отказать себе в радости подписать под этим черновым письмом Т. Шевченко: в продолжение 10 лет я писался и подписывался рядовой Т. Шевченко и сегодня в первый раз написал я это душу радующее звание.

27 [июля]. Сегодня за обедом Ираклий Александрович [Усков] сообщил мне важную художественную новость, вычитанную им в «Русском инвалиде». Новость эта для меня интересна своею неновостью. «Инвалид» извещает, что, наконец, колоссальное чудо живописи – картина [А. А] Иванова – Иоанн Креститель [144] окончена! и была представлена римской публике во время пребывания в Риме вдовствующей императрицы Александры Федоровны [145] и, по словам самого художника (в газете сказано – скромного) произвела фурор, какого он не ожидал. Дай, боже, нашому теляті вовка ззісти Но мне что-то страшно за автора Марии Магдалины. [146] Двадцатилетний труд сохранил ли сочность и свежесть жизни? Не увял ли он, как южный роскошный цветок, от долгого и ненужного поливанья, не заплесневел ли он, как хмельное пиво, от долгого брожения? Боже сохрани всякого артиста от такого печального и запоздалого урока.

Еще будучи в Академии, я много слышал об этом колоссальном, тогда уже почти оконченном, труде. Художники нерешительно говорили о нем; аматеры решительно восхищались, – в том числе и покойный Гоголь. Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине Иванова, самого же Иванова в шутку называл немцем, – т. е. кропуном, а кропать, по словам великого Брюллова, верный признак бездарности, – с чем я не могу согласиться в отношении Иванова, глядя на его Мэрию Магдалину.

Восторженное письмо Гоголя ничего не сказало художнику, ни даже опытному знатоку об этом произведении. [147] Теоретики все одним миром мазаны. Граф де-Кенси [148] написал отличнейший трактат о Юпитере Олимпийском – статуе Фидия, издал его in folio, великолепно для своего времени (в начале текущего столетия), и, если бы не приложил к своему роскошному изданию рисунков, художники бы подумали, что душа самого великого Фидия говорит устами вдохновенного графа. Но неуклюжие изобличители – рисунки испортили все дело. Как после этого верить этим восторженным теоретикам? Говорит как будто и дело, а делает чорт знает что. Почтенному графу, вероятно, нравились эти рисунки-уроды, если он приложил их к своему ученому трактату.

Как бы я был рад, если бы картина Иванова опровергла мое предубеждение: к коллекции моих будущих эстампов а la aqua-tinta прибавился бы еще один великолепный эстамп.

О картине Моллера [149] «Иван Богослов проповедует на острове Патмосе во время праздника вакханалий», о которой я случайно прочитал в «Русском инвалиде что она показывается в Петербурге публично в пользу раненых в Севастополе, – не знаю, почему я имею выгоднее понятие о картине Моллера, чем о многолетнем произведении Иванова. [150]

28 [июля]. Еще вчера, т. е. в субботу вечером, уговорились мы с Фиялковским провести сегодняшний воскресный [день] где-нибудь подальше от противного укрепления и для сей единой радости назначили место в балке, в глубоком диком овраге, верстах в пяти от укрепления, где можно найти и защиту от солнца под скалами, и родниковую свежую воду. Уговорились мы итти туда рано и провести весь день в ущельях этого мрачного оврага. На счет провианта положено было, чтобы он взял кусок сырой баранины, фунтов 5-ть для кебаба, [151] хлеба соразмерную долю и бутылку водки; а я – чайник чаю, сахару, стакан и 5 огурцов. Все уложено как нельзя лучше, – и дешево, и забористо, и я уже, по своему обыкновению, сибаритствовал умственно в объятиях мрачного оврага. Прошла ночь; настало утро и солнышко взошло, а Фиялковский не является на огород, как мы условились. Я ждать-пождать, а его все нет, как нет. Я нагрел чайник и принялся за чай, не переставая смотреть на укрепление. Наконец, я ругнул изменника хорошенько и принялся строчить новую тетрадь, а Андрий Обеременко (огородник от подвижной команды и близкий мой земляк), которого я пригласил с собою в балку в виде товарища и мехоноши, выпивши, вместо стакана чаю, рюмку водки, принялся ругать проклятого нечестивого ляха.

Поусумнившись достаточно в достоинстве многолетнего труда Иванова, я закрыл тетрадь и пошел в укрепление разрешить задачу, заданную мне паном Фиялковским. Прихожу, а он сидит на крылечке около казарм и ругает Дахмищина, солдата-жида, за то, что он не дает ему более 20 копеек за койку. “А что же ты – говорю я: “про балку забыл?” – “Постой, дай кончить гандель”, {Торговлю.} говорит он. Кончивши гандель, он признался мне, что от заката до восхода солнца тянул штосса, {Штос – одна из азартных карточных игр.} и протянулся до снаги. Кулих даже подушку взял. Пособолезновав немного о его неудаче, я предложил снова путешествие в балку, уже в три часа после обеда, взявши на свой кошт и хлеб, и мясо, и водку. Он охотно согласился, и мы, сказавши друг другу “непременно”, расстались. Взял я у артельщика в долг 5 фунтов баранины, столько же фунтов хлеба и, возвратясь на огород, послал Обеременка в кабак за водкою.

После обеда я, по обыкновению, вздремнул немного под вербою, и ровно к трем часам собрались мы с Обеременком в дорогу. Собравшись, уселись мы снова под вербою. Пробило 4 часа: нема нашего пана Фиялковского. Андрий [Обеременко] молча посмотрел на меня и принялся снова за свою люльку-буруньку. Пробило и пять часов, – а пана Фиялковского не видать. Андрий снова посмотрел на меня и уже не вытерпел: плюнул. Прошло еще полчаса, и Андрий начал росташовувать {Раскладывать.} торбу с провиантом и, вынимая баранину, проговорил: “Понапрасну тілько добро знівечили… {Испортили.} Сказано – лях! – прибавил он как бы про себя: невіра то так и пропаде, та і здохне невірою”. Я не нашел нужным убеждать Андрия в противном, велел ему отдать баранину в комендантскую кухню и просить повара зажарить ее к вечеру, а сам пошел на ближнюю пристань навестить заключенного друга Мостовского.

Проходя мимо первой батареи или флагштока, я увидел внизу под скалою кучку солдат, играющих в орлянку. Сначала я не обратил внимания на эту весьма обыкновенную картину. Но мне как будто шепнул кто-то: не здесь ли Фиялковский? Всматриваюсь и глазам не верю: мой Фиялковский, спустив с правого плеча шинель, с ловкостью знатока дела бросил что-то вверх; кружок игроков быстро поднял головы и потом медленно опустил, крикнувши: орел! – Фиялковский нагнулся очистить кон, {Очередь (т. е. принять монету, чтобы дать место следующему игроку).} а я, пожелав ему успеха, пошел далее.

Погостивши у Мостовского до восхода едва ущербленной луны, я собрался в обратный путь. Прощаясь, он благодарил меня за навещение и за то, что два года тому назад я не принял его благородного предложения поселиться у него на квартире. Теперь он только понял, какую подлую кляузу мог вывести Мешков из нашего сожительства: у него не дрогнула бы рука воспользоваться силою военно-уголовных законов, где сказано, что офицер, позволивший себе фамильярное обращение с нижним чином, предается военному суду. Теперь только он увидел пропасть, от которой я его отвел, зная лучше отвратительного надворного советника Мешкова.

Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта очаровательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал несколько раз, как лучшую молитву создателю этой невыразимой гармонии в своем бесконечном мироздании. Не доходя укрепления, на каменистом пригорке я сел отдохнуть и, глядя на освещенную луной гоже каменистую дорогу, еще раз прочитал:

Выхожу один я на дорогу.

Предо мной кремнистый путь блестит;

Ночь тиха; пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

Отдыхая на камне, я смотрел на мрачную батарею, высоко рисовавшуюся на скале, и многое, многое вспомнил из моей прошлой невольнической жизни. В заключение поблагодарил всемогущего человеколюбца, даровавшего мне силу души и тела пройти этот мрачный, тернистый путь, не уязвив себя и не уязвив в себе человеческого достоинства.

Успокоив себя святою молитвою, я побрел тихонько на огород, нарушив глубокую тишину очаровательной ночи песнею:

Та нема в світі гірш нікому,

Як сіромі молодому…

Не доходя с полверсты до города (это уже было в первом часу ночи), меня встретил Андрий Обеременко вопросом: “Де це вас бог носить до такоі доби? {Времени (часу).} – “У гостях, кажу, був.” – “Та я бачу, {Вижу.} що в гостях, бо добрі люде тілько йдучи з гостей співають”.– Я, как будто не слыша его слов, запел:

Где багач, іде дукач {Богач.}

Пъян шатаеться,—

Над бідною голотою

Насміхаеться.

– “Та годі вже нам, – перебивает меня ласково Андрий: – ідіт лучче та покладіться спать”…

А я продолжаю:

Один веде за чуприну,

Другий з тила бьсе:

Не йди туда, вражий сину,

Де голота пье.

Андрий, убедившись, что я совершенно пьяный, взял меня осторожно под руку, привел к вербе, разостлал свою шинель, нарвал и положил под голову бурьяну, положил меня, перекрестил и ушел. Мне не приходилось разочаровывать старика в его богоугодном подвиге, а тем более являть перед ним свои лицедейские качества. Я от души молча поблагодарил его и, недолго поворочавшись, заснул.

29 [июля]. Видел во сне Семена Артемовского с женою, выходящего от обедни из церкви Покрова; на Сенной площади будто бы разведен парк, деревья еще молодые, но огромные; в особенности поразил меня своею величиною папоротник: настоящий китайский ясень. В парке встретил Кулиша, тоже с женой, и вместе пошли в гости к Михайлу Лазаревскому.

Все, что сердцу дорого, сгруппировалось на этот раз в моем сновидении. И если бы не проклятые курчата своим несносным чекотаньем меня разбудили, я непременно бы увидел еще кого-нибудь из дорогих моих друзей. И мало того, что бегают около тебя, визжат, кокочут, – нет, нужно еще тебе на лицо вскочить, да за нос ущипнуть. Счастлив, ты, храбрый молодец, что не попал мне под руку, а то бы я оторвал смелую голову, чтобы ты знал, как клевать доброго человека, когда он спит и видит во сне такие отрадные, милые сердцу лица.

Разбуженный так некстати чубатеньким нахалом, я встал и ушел в беседку с твердым намерением продолжить прекрасное видение. Но при всем моем желании этот проект мне не удался. Солнце, которое другой раз так вяло, медленно подымается из-за горизонта, тут, как на смех, быстро выскочило, как бы желая поощрить бесчеловечный поступок чубатого нахала и поднять на ноги смиренно в углах дремавших мух. Делать нечего, трудно противу рожна прати; делать нечего, я встал, уготовал себе трапезу, т. е. чай, и пошел искать человеколюбивого Андрия [Обеременко], так любовно успокоившего меня вчера под вербою; чтобы столь милосердный подвиг достойно оценить, я думал его попотчевать

Чаэм шклянкою

І горілки чаркою.

Но увы! это доброе намерение мне не удалось! Андрий (чего я никак не ожидал) спал сном праведника в своей темной землянке. Зная из недавнего опыта, как невежливо и нехорошо нарушить чужой покой, я оставил Андрия в покое, вполне уверенный, что старик позволил себе вчера лишнюю чарку, что с ним если и случается, то весьма-весьма редко. Артиллерийский огородник, его друг и товарищ по землянке, приятно рассеял мое, не совсем выгодное, предположение в отношении Андрия. Он сказал мне, что прошлой ночью Андрий был очередным ночным сторожем огорода и, разумеется, во всю ночь не спал, так теперь и пополняет ущерб.

Делать ничего, чаю шклянку и горилки чарку отложил я до другого раза, а теперь напишу несколько строк в моем журнале на память о тете, мой настоящий, простой, благородный земляк.

Вскоре по прибытии моем в укрепление я заметил в солдатской публике (другой публики в укреплениях не имеется), в этой однообразной, жалкой публике, совершенно не солдатскую фигуру. Походка, физиономия, даже шапка чабанка, {Высокая смушковая шапка.} – все в нем обличало моего земляка. Спрашиваю, что за человек такой? Мне отвечают, что это Андрий, госпитальный служитель и хохол. Этого-то мне и нужно. Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков моих, и потому-то я начал с ним сближаться издалека и осторожно, удостоверившись от его ближайшего начальства, от унтер-офицера Игнатьева и капитана [А. В.] Балагурова, смотрителя полугоспиталя, что Андрий Обеременко – примерной честности и трезвой жизни человек. Я начал искать случая поговорить с ним наедине по-своему, но он как будто бы заметил мои маневры и, как казалось, старался отклонить от себя эту честь. Меня это более подстрекало на сближение.

Большую часть бессонных ночей в Новопетровском укреплении провел я, сидя на крылечке у офицерского флигеля. Однажды – это было зимой часу в третьем ночи – сижу я, по своему обыкновению, на крылечке, смотрю – из лазаретной кухни выходит Андрий. Он тогда занимал должность хлебопека и квасника. Завидное место огородника я уже ему выхлопотал. – “А що, говорю я Андрию – і тобі мабуть {Должно быть.} не спится?” – “Та не спится, матері його ковінька”, сказал он. Я затрепетал, услыша его чистый, неиспорченный, родной выговор. Я попросил его посидеть трохи {Немного.} со мною, на что он неохотно согласился. Разговор начал я, как это обыкновенно водится между солдатами, спросом, которой земляк губернии и т. д. На мой спрос Андрий отвечал, что он “губерниі Киівськоі, повіту {Уезда.} Звенігородського, із села Різаноі, тут, коло Лисянки, коли чували”, {Слыхали.} прибавил он, а я прибавил, что “не тільки чував, а сам бував і в Лисянці, і в Різаній, і в Русалівці і всюди. Одним словом, оказалось, что мы – самые близкие земляки. “Я сам бачу, сказал он, – що ми своі, та не знаю, як до вас приступити бо ви все-то з офицерами, то з ляхами, то що. Як тут, думаю, до його підійти? Може воно й сам який-небудь лях, та так тілько ману пускае”. {Туман.} – Я принялся снова уверять его, что я настоящий его земляк, но пробило три часа, и он ушел топить печь для хлебов и для квасу.

Так началося наше личное знакомство с Андрием Обеременком. И чем далее, – более узнавали мы друг друга и более привязывались друг к другу. Но наружные отношения наши остались те же самые, что и в первое наше свидание: он себе не позволял ни одного шагу наружного сближения, ни тени искательства, как это делали другие. Подозревая во мне, не знаю почему, богача-земляка и даже родственника коменданта, Андрий наравне с другими верил во все это, но при других он даже не кланялся со мною, чтобы не подумали другие, что он навязывается ко мне в друзья. Местом наших постоянных свиданий было помянутое крылечко, а время – ночь, когда все, кроме перекликавшихся часовых, спало. Невозмутимо холодная, даже суровая наружность его облекала в нем человека жестокого, равнодушного. Но это – маска. Он страстно любил маленьких детей, а это верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто, как живописец, любовался его темнобронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к роговой щечке младенца. Это была одна единственная радость в его суровой, одинокой жизни. Независимо от его простого, благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной жизни не опошлил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая черта благородит и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому благородному другу, Андрию Обеременко.

Пошли же тебе, господи, мой неизменный друже, скорый конец испытанию. И помоги тебе пресвятая матерь всех скорбящих пройти эти безводные пустыни, напиться сладкой днепровой воды и вдохнуть в измученную грудь живительный воздух нашей прекрасней, нашей милой родины!

В продолжение дня я не видался с Андрием. Перед вечером пошел я нарисовать вид первой батареи с того самого места, с которого я ночью любовался ею, возвращаясь от Мостовского. Когда-нибудь сделаю акварельный рисунок. Уже стемнело, когда я возвратился на огород. Под вербою сидел Андрий и встретил меня таким вопросом: “А що ми будем робить з отим мясом?”– “З яким?” – “А що на льоді {Льду.} другий день валяэться”.– “Собакам його выкинуть; а як не смердить, то повечеряем”. {Поужинаем.} – “Я вже вечеряв”.– “А я не хочу вечерять, – сказал я и уже хотел итти в беседку. “А знаете що?” – сказал Андрий, останавливая меня. – “Не знаю що”. – “Ходімо з этим мясом завтра раненько в балку та поснідаэм до-ладу”. {Хорошенько позавтракаем.} – “Добре, ходімо” – “Та не беріть з собою оттого цигана, оттого проклятого ляха. Нехай він сказиться {Взбесится.} – “Добре, не візьмемо нікого”. И мы расстались.

5 августа. В 5 часов вечера приплыл я на самой утлой рыбачьей лодке в город Астрахань. Все это так нечаянно и быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся. Я, как во сне виденную, припоминаю теперь прогулку мою в балку с Андрием Обеременком, после которой на другой день, т. е. 31 июля, Ираклий Александрович [Усков] внезапно согласился дать мне пропуск прямо в Петербург. На другой же день он сдержал свое слово, а на третий, т. е. 2 августа, в 9 часов вечера, оставил я Новопетровское укрепление и после трехдневного благополучного плавания по морю и по одному из многочисленных рукавов Волги прибыл в Астрахань. [152]

6 [августа]. Астрахань это – остров, омываемый одним из притоков Волги, перерезанный рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутуму. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными, деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17 столетия. Таков город Астрахань, но не таким он мне представлялся, когда я, подходя к Бирючьей Косе (главная застава в устьях Волги), увидел сотни, правда безобразных, кораблей, нагруженных большею частью хлебом, – мне представлялась Венеция времен дожей, а оказалось – гора мышь родила. А приток Волги, окружающий Астрахань и сообщающийся с Каспийским морем, глубиной и шириной Босфору не уступит. Но приток этот омывает не Золотой Рог, а огромную кучу вонючего навоза. Где же причина этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже наружной) и, вероятно, внутренней? Где эта причина? В армяно-татарско-калмыцком народонаселении или в другой какой политико-экономической пружине? Последнее вероятнее, потому вероятнее, что и другие наши губернские города ничем не уступают Астрахани, исключая Ригу.

Из множества частных пароходов теперь ни одного нет в Астрахани, по причине Макарьевской ярмонки. Пароход “Меркурий” возвратится в Астрахань не прежде 15 августа, а к 20 августа нагрузится и пойдет в Рыбинск, и меня довезет до Нижнего. А пока я волею-неволею делаюсь соглядатаем сего нарочито-грязного города.

7 [августа]. Ай-да Астрахань! ай-да портовый город! Ни одного трактира, где бы можно хоть как-нибудь пообедать, а о квартире в гостинице и говорить нечего. Зашел сегодня в одну из так называемых гостиниц на косе Герал (на Астраханском Золотом Роге) спросить чего-нибудь поесть. И запачканный вертлявый половой отвечал мне что все, что прикажете, все есть, кроме чая. А на поверку оказалось, что ничего не имеется, кроме чая, даже обыкновенной ухи. Это – в Астрахани, в городе, который половину огромного русского царства кормит осетриной! И если бы не приехал сюда по делам службы, двумя месяцами прежде меня, Новопетровского укрепления плац-адъютант Бурцов, [153] то мне пришлось бы ночевать если не на улице, то в калмыцкой кибитке. Они здесь так же чисты, как и грязные лачуги, но гостеприимнее. Спасибо Бурцову: он приютил и накормил меня в этом негостеприимном улусе.

8 [августа]. На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий, даже богоспасаемый город Белебей (самый ничтожный в Оренбургской губернии) должен был бы сделать приятное впечатление. Со мной случилось не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это хорошо. Сегодня поутру вышел я в город с намерением отыскать колбасную, чтобы запастись прочной провизией для дороги и попристальнее всмотреться в наружность города. Проходя по Московской улице (Невский проспект), у меня начало сглаживаться первое неприятное впечатление. Улица – хоть куда. Дома большею частью трехэтажные, украшенные снизу, как водится, вывесками, преимущественно голубыми с золотом. Из лавок, преимущественно галантерейных, выглядывают вяло-красивые армянские, а изредка и персидские выразительные физиономии. Гостиный двор, несмотря на массу, здание легкое и даже грациозное, здание во вкусе Гварэнги. [154] Губернаторский дом – тоже здание массивное в отношении к частным домам – бельэтаж, а la Ренесанс, смотрит весело, в роде бонтонного отеля, поддерживаемый массивною галерею аркад, под которыми помещаются лавки с разными благородными товарами, в том числе и с кумысом. Сначала меня это поразило своей дисгармонией: в жилище представителя верховной власти – лавки с разными товарами, в том числе и с кумысом! Странно. Но как мирная промышленность не может иначе процветать, как под эгидою власти, то я на этой мысли помирился и пошел далее. Обойдя вокруг покрытый пылью сквер, я вышел в другую, параллельную Московской, улицу, уже менее украшенную вывесками и армянами. Из этой ничем особенно не примечательной улицы я взял налево и, перейдя деревянный мост, очутился за Кутумом.

Пройдя шагов сто по улице, перед домом, наружностию своею напоминающим загородный трактир средней руки, деревянный одноэтажный с бельведером, и по широкой, окружающей бельведер, галерее, – усатый кавалер, в сером пальто-сак и с серебряным Георгием, прохаживается и с достоинством посматривает на снующих плебеев, калмыков и татар. Настоящий гренадер под фирмою Лон-лакея. «Не дворянское ли это астраханское собрание», подумал я, и хотел итти далее, как мне мелькнула в глаза над воротами желтая табличка с надписью: дом Сапожникова. Не будь Александр Александрович Сапожников бриллиантовою звездою астраханского горизонта и безмездным астраханским метр-д’отелем я зашел бы к нему, как к старому знакомому, но эти великолепные его недостатки меня остановили. [155]

За домом и садом Сапожникова видны вдали лачуги. Я, как живописец, люблю шляться по этим грязным живописным закоулкам, но как человек, искренно любящий человека, я перед домом миллионера сделал налево кругом и вскоре очутился в центре города.

В центре города, т. е. на Московской улице, зашел я в гостиницу под фирмою “Москва”, спросил себе пару чаю и уселся в компании татар и армян. Машину накрутил какой-то молодец в солдатской шинели, и она задребезжала увертюру “Роберта” Диавола”. [156]

Несмотря на отсутствие всякой гармонии, меня тронула, и до слез тронула эта изуродованная красавица-мелодия. Значит, я давно уже не слушал ничего и похожего на музыку. Барабан и горн очерствили мой слух, но не очерствили сердца, воспринимающего прекрасное.

После увертюры Роберта машина зашипела: “Уж как веет ветерок”. [157] Я и это шипение прослушал с наслаждением и, почти примиренный с Астраханью, заплатив пятиалтынный за чай, вышел на улицу.

Московская улица. Существует ли хоть один губернский город в России без Московской улицы? – Кажется, нет. А без колбасной лавки существуют многие губернские города, в том числе и портовый город Астрахань. Дрянь, никуда негодный, портовый город Астрахань. Я обошел все главные и не главные улицы, прочитал всех цветов и большие и малые вывески, говорившие большею частию о продаже чихиря и панских товаров, но ни одна из них не сказала о продаже копченых колбас. Эх, немцы, немцы сарептские! и вы акклиматизировались. А я, наверняка, рассчитывал на вашу стойкую колбасолюбивую натуру.

После обеда, по наставлению Авдотьи кухарки Бурцова. пошел я отыскивать немецкую булочную, в которой, по ее словам, продаются и немецкие колбасы. Топография города уже мне более или менее известна, и я, по указаниям той же Авдотьи, без особенного труда нашел немецкую булочную. Добродушная круглая физиономия немца вытянулась и осторожно улыбнулась, когда я вместо булки спросил колбасу. Но как я не шутя спрашивал, то немец, не шутя, и отвечал мне, что он булочный, но не колбасный мастер, и что колбасного мастера во всем городе нет ни одного, и что если в сарептской лавке я не найду этого товару, то до самого Са ратова я не увижу ни одной колбасы. Но так как сарептская лавка, по сказаниям того же немца, весьма неблизка к центру города, то я и отложил мои поиски до завтрашнего дня.

Сегодня 8 августа. Сегодня выйдет почтовая лодка из Новопетровского укрепления в Гурьев-городок и возьмет с собою Фиялковского и прочих освобожденных вместе со мною. [158] Желаю тебе лучшей будущности, Фиялковский! ты вполне ее достоин. На расставании он и Мостовский дали мне свои будущие адреса, но едва ли у нас завяжется когда-нибудь переписка, потому что я не принадлежу к касте пустомелей, а они, как люди более меня практические, тоже не будут переливать из пустого в порожнее. Но я всегда сохраню воспоминание о вас, мои благородные друзья.

9 [августа]. В 5 часов утра пошел я от нечего делать на Косу (пристань) проведать моих новопетровских аргонзвтов, так быстро переплывших со мною Хвалынское море. Рыбу они свою продали, купили хлеба, и с этим золотым руном отплывут завтра к пустынным берегам полуострова Мангишлака. Желаю вам счастливого плавания, бесстрашные плаватели. Поклонитеся от меня прибрежным скалам, на которых я провел столько бессонных ночей, поклонитеся от меня коменданту [Ускову] и благородному Мостовскому – и больше никому.