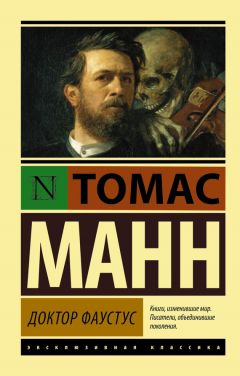

Текст книги "Доктор Фаустус"

Автор книги: Томас Манн

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

XVIII

Пусть читатель, знакомясь с моим рассказом, не спрашивает, откуда мне доподлинно известны те или иные частности, если я не всегда бывал их свидетелем, не всегда находился близ почившего героя этого биографического повествования. Действительно, я не раз и подолгу живал вдали от него: так было, например, во время моей годичной военной службы, по окончании которой, однако, я возобновил ученье в Лейпцигском университете и имел возможность пристально наблюдать тамошнее его бытие. Так было и во время поездки, пополнившей мое классическое образование и приходившейся на 1908 и 1909 годы. Не успели мы встретиться по моем возвращении, как он уже вознамерился покинуть Лейпциг и направиться в Южную Германию. А там наступила, пожалуй, самая длинная полоса нашей разлуки: это были годы, которые он, после краткого пребывания в Мюнхене, провел со своим другом, силезцем Шильдкнапом, в Италии, тогда как я, пройдя испытательный срок в гимназии Св. Бонифация в Кайзерсашерне, исполнял обязанности штатного ее преподавателя. Лишь в 1913 году, когда Адриан поселился в верхнебаварском городке Пфейферинге, а я переехал во Фрейзинг, я снова оказался с ним рядом, чтобы впредь непрерывно или почти непрерывно, в течение семнадцати лет, вплоть до катастрофы 1930 года, наблюдать его жизнь, давно уже отмеченную печатью рока, и пристально следить за его все более и более мятежным творчеством.

Он отнюдь не был новичком в музыке, этом кабалистически причудливом, шаловливом и одновременно строгом, изощренном и глубокомысленном ремесле, когда в Лейпциге снова поступил под начало своего прежнего руководителя и советчика Венделя Кречмара. Его быстрые успехи в традиционно учебной области – в композиции, в музыкальной форме, оркестровке, усугубляемые способностью схватывать все на лету и свободные от каких бы то ни было помех, если не считать забегающего вперед нетерпения, – доказывали, что двухлетний богословский эпизод в Галле не ослабил его приверженности к музыке и не означал настоящего с нею разрыва. О его усердных и частых упражнениях в контрапункте упоминалось в письме. Пожалуй, еще большее значение Кречмар придавал инструментовке и заставлял его, как прежде в Кайзерсашерне, оркестровать фортепьянные пьесы, отдельные части сонат, даже струнные квартеты, подробно разбирая, критикуя и поправляя сделанное. Он поручал ему даже оркестровку клавира отдельных актов из опер, которых Адриан не знал, и сравнение опытов ученика, слыхавшего или читавшего Берлиоза, Дебюсси, а также поздних немецко-австрийских романтиков, с оригиналами Гретри или Керубини часто доставляло наставнику и его подопечному повод посмеяться. Кречмар работал тогда над собственным сочинением для сцены, «Мраморным истуканом»; партитурные эскизы той или иной сцены он также давал для инструментовки своему адепту, а затем показывал, как это получилось или должно получиться у него самого, что вызывало горячие споры, в которых, как правило, побеждала, разумеется, опытность учителя, но однажды одержала верх интуиция новичка. Ибо одно сочетание звуков, поначалу отвергнутое Кречмаром как слабое и нескладное, в конце концов показалось ему более выразительным, чем его собственное решение, и при следующей встрече он заявил, что хочет воспользоваться идеей Адриана.

Тот гордился этим гораздо меньше, чем можно было бы предположить. По своим музыкальным задаткам и интересам ученик и учитель, в сущности, были довольно далеки друг другу, – ведь в искусстве начинающий почти всегда должен обращаться за профессиональной выучкой к мастерству, наполовину ему чуждому хотя бы уже в силу различий между поколениями. Хорошо, если мастер все же угадывает и понимает подспудные тенденции молодости, пусть иронизируя над ними, но остерегаясь помешать их развитию. Кречмар, например, был про себя убежден и считал само собой разумеющимся, что свое совершеннейшее и эффективнейшее выражение музыка получает в оркестре, тогда как Адриан в это уже не верил. Для двадцатилетнего, не в пример старшим, зависимость высокоразвитой инструментальной техники от гармонической концепции была чем-то большим, нежели определенная историческая ступень, – у него это превратилось в своеобразное кредо, в котором прошлое и будущее сливаются воедино; его трезвый взгляд на гигантский послеромантический оркестр с гипертрофированным звуковым аппаратом; потребность уменьшить последний и вернуть ему ту служебную роль, которую он играл во времена догармонической, полифоничной вокальной музыки; склонность к народному многоголосью, а стало быть, к оратории – жанру, в котором творец «Откровения святого Иоанна» и «Плача доктора Фаустуса» создал впоследствии самое высокое и самое смелое свое произведение, – все это очень рано дало себя знать в его речах и творческих устремлениях.

Однако все это не мешало ему усердно изучать оркестровку под руководством Кречмара, ибо Адриан был согласен с ним, что достигнутое предшественниками необходимо усвоить, даже если таковое представляется несущественным. Однажды он мне сказал: композитор, пресытившийся оркестровым импрессионизмом и потому не обучающийся инструментовке, подобен зубному врачу, который перестал изучать терапию корней и превратился в цирюльника-зубодера на том основании, что мертвые зубы, как недавно открыли, могут стать возбудителями суставного ревматизма. Этот странно выбранный и одновременно весьма характерный для тогдашнего умонастроения образ часто служил нам потом критическим термином, и «мертвый зуб», сохраненный искуснейшим бальзамированием корня, стал у нас условным обозначением некоторых поздних изысков оркестровой палитры, включая его собственную симфоническую фантазию «Светочи моря», написанную еще в Лейпциге, под наблюдением Кречмара, после поездки в обществе Рюдигера Шильдкнапа на Северное море и случайно, стараниями Кречмара, исполненную перед сравнительно широкой аудиторией. Это был образец утонченной музыкальной живописи, свидетельствующий о поразительном пристрастии к обескураживающим смешениям звуков, почти не поддающимся разгадке с первого раза, и компетентная публика увидела в молодом авторе высокоодаренного продолжателя линии Дебюсси – Равеля. В действительности он им не был и всю жизнь не в большей мере считал этот образец виртуозной колористической оркестровки подлинным своим детищем, чем экзерсисы для развития суставов руки и нотные прописи, над каковыми дотоле трудился под наблюдением Кречмара: хоры для шести, семи и восьми голосов, трехтемную фугу для струнного квартета и фортепьяно, симфонию, партитуру которой в эскизах он по частям приносил учителю и оркестровку которой с ним обсуждал, ля-минорную сонату для виолончели с прекрасной медленной частью; тему ее он затем повторил в одной из своих песен на слова Брентано. Искрометные «Светочи моря» были в моих глазах весьма любопытным примером того, как художник сполна отдается делу, даже если в глубине души в него не верит, и стремится блеснуть в мастерстве, сознавая, что оно уже отживает свой век. «Это – освоенная терапия корней, – говаривал он. – С наплывом стрептококков мне не справиться». Каждое его слово доказывало, что жанр «звуковой живописи», «музыкальной картинки» он считал мертвым.

Но если говорить все до конца, то уже в этом не верящем в себя шедевре колористической оркестровки таилось нечто от пародии, от того критически-иронического взгляда на искусство вообще, который не раз, в какой-то жутко-гениальной манере, являло позднейшее творчество Леверкюна. Многие находили эти черты отпугивающе холодными, даже отталкивающими и возмутительными, как называли их если не лучшие, то вполне сведущие ценители. Вовсе поверхностные судьи называли их лишь остроумно-забавными. В действительности же пародийное было здесь гордым уходом от бесплодия, которым грозят большому таланту скепсис, духовная стыдливость, понимание убийственной необъятности сферы банального. Надеюсь, что я выразился точно. С великой неуверенностью и не меньшим чувством ответственности подыскиваю я словесную оболочку мыслям, которые первоначально были мне чужды и которые внушила мне моя приязнь к Адриану. Я не склонен говорить о недостатке наивности, ибо в конечном счете наивность лежит в основе бытия как такового, любого бытия, даже самого сознательного и сложного. Почти неустранимый конфликт между самоконтролем и творческим порывом природного гения, между целомудрием и страстью – это и есть та наивность, которой питается такого рода художник, почва, на которой растет его самобытно-сложное творчество; и подсознательное стремление дать «таланту», творческому импульсу необходимый перевес над противодействующими ему силами насмешки, высокомерия, интеллектуальной застенчивости, – это подсознательное стремление, конечно, уже заявляет о себе и становится решающим в ту пору, когда чисто профессиональные подготовительные упражнения начинают соединяться с первыми самостоятельными, хотя, по существу, тоже еще преходящими и предварительными творческими опытами.

XIX

Я говорю об этой поре, собираясь не без внутреннего содрогания и боли в сердце поведать роковое событие, случившееся примерно через год после того, как я получил в Наумбурге приведенное выше письмо, стало быть, через год с лишним после переезда Адриана в Лейпциг и того первого осмотра города, о котором оно мне сообщило, то есть незадолго до памятной поры, когда я, вернувшись с военной службы, снова встретился со своим другом, внешне, как мне показалось, не изменившимся, но, по сути, уже пораженным стрелою судьбы. Мне так и хочется призвать на помощь Аполлона и муз, чтобы они дали мне при повествовании об этом событии самые деликатные слова – щадящие чувствительного читателя, щадящие память умершего, щадящие, наконец, меня самого, для которого предстоящий рассказ равноценен тяжелому личному признанию. Но смысл, который приобрел бы этот призыв, как раз и показывает мне, сколь велико противоречие между моим собственным духовным складом и колоритом этой истории, ее тональностью, идущей от преданий, совершенно иных, чуждых классической ясности и пластичности. В самом начале этих записок я уже выразил сомнение в том, посильна ли мне эта задача. Не стану повторять доводов, выдвинутых тогда в противовес такому сомнению. Довольно того, что, опираясь на них и черпая в них силу, я не отступлюсь от своего начинания.

Я сказал, что Адриан вернулся в то место, куда завел его наглый посыльный. Случилось это, однако, не так скоро: целый год гордость духа сопротивлялась нанесенной ей травме; и я всегда находил известное утешение в том, что капитуляция моего друга перед обнаженным инстинктом, коварно его поразившим, все же была окутана вуалью душевности, облагораживающей человечности. Ибо человечность я усматриваю во всяком, хотя бы и столь жестоком, сосредоточении вожделения на одной определенной и частной цели: я усматриваю ее в самом факте выбора, если выбор даже недоброволен и дерзко спровоцирован самим объектом. Элемент любовного очищения налицо, едва инстинкт приобретает человеческое обличье, пусть самое анонимное и презренное. А нужно заметить, что Адриан вернулся туда ради одной определенной особы: той, чье прикосновение горело на его щеке, «смуглянки» в болеро, с большим ртом, приблизившейся к нему, когда он сидел за пианино, и названной им «Эсмеральда»; именно ее он искал там – и не нашел.

Это сосредоточение, каким бы пагубным оно ни было, заставило его и после второго, добровольного визита, как и после первого, недобровольного, покинуть тот дом, оставшись таким же, каким вошел в него, но узнав о местопребывании женщины, которая к нему, Адриану, прикоснулась. Оно же заставило моего друга отправиться под благовидным предлогом в сравнительно дальнее путешествие, чтобы встретиться с желанной. В мае 1906 года в Граце, столице Штирии, при личном участии композитора состоялась австрийская премьера «Саломеи» – оперы, на первую постановку которой Адриан за несколько месяцев до того ездил с Кречмаром в Дрезден; и теперь он заявил своему учителю, а равно и новым лейпцигским друзьям, что хочет воспользоваться торжественным случаем и еще раз послушать это удачливо-революционное произведение, отнюдь не привлекающее его своей эстетической стороной, но, разумеется, весьма интересное в техническом отношении, особенно положенным на музыку прозаическим диалогом. Он поехал один, и нельзя сказать наверняка, выполнил ли он свое намерение, направившись в Братиславу из Граца, а может быть, наоборот, из Братиславы в Грац, или же только сослался на пребывание в Граце, ограничившись поездкой в Братиславу, именуемую по-венгерски По́жонь. Ибо та, чье прикосновение его жгло, подалась в одно из тамошних заведений после того, как нужда в больничном уходе побудила ее покинуть прежнее место промысла; в новом обиталище ее и отыскал одержимый.

Да, у меня дрожит рука, когда я пишу эти строки, и все ж я поделюсь тем, что знаю, спокойно и просто, утешаясь до некоторой степени мыслью, которую я уже высказывал, мыслью о выборе, мыслью, что было здесь нечто похожее на узы любви и бросавшее отсвет душевности на союз чудесного юноши с этим несчастным созданием. Впрочем, сия утешительная мысль нерасторжимо связана с другой, по контрасту особенно страшной, – что любовь и яд навсегда слились для него в ужасное единство, единство мифологическое, воплощенное в образе стрелы.

Похоже на то, что в убогой душе этой девицы что-то откликнулось на чувство юноши. Она, несомненно, вспомнила тогдашнего мимолетного посетителя. То, что она подошла к нему и погладила его щеку, было, наверное, низменно-нежным выражением ее восприимчивости ко всему, отличавшему его от обычной клиентуры. Она узнала, что он приехал сюда ради нее, и поблагодарила за это, предостерегши его от своего тела. Так мне сказал Адриан: она предостерегла его; нет ли здесь благодетельного разрыва между высокой человечностью падшего создания и ее плотью, жалким, скатившимся в клоаку товаром? Несчастная предостерегла алчущего от «себя», что было актом свободного возвышения ее души над жалким физическим ее существованием, актом ожившей в ней человечности, актом умиления, актом – да позволят мне так выразиться – любви. Господи Боже мой, да чем же это и было, как не любовью, какая еще страсть, какая искушающая небо отвага, какая воля соединить наказание с грехом, наконец, какая сокровеннейшая жажда демонического зачатия, смертоносно-освободительного химического преображения своего естества заставила предупрежденного пренебречь предостережением и настоять на обладании этим телом?

Никогда не мог я без религиозного трепета думать о тех объятиях, в которых один отдал свое благо, а другой обрел. Возвышающим счастьем, очистительным оправданием должен был показаться бедняжке отказ воздержаться от ее объятий, выраженный вопреки любым опасностям гостем издалека; и наверное, она явила всю сладость своей женственности, чтобы возместить ему то, чем он из-за нее рисковал. Время позаботилось, чтобы он ее не забыл; но и без того он, ни разу не видевший ее больше, никогда о ней не забывал, и ее имя – то, которое он дал ей вначале, – запечатлено в его творениях призрачными, никому, кроме меня, не понятными рунами. Пусть припишут это моему тщеславию, но я не могу уже здесь не упомянуть о своем открытии, которое он однажды молча подтвердил. Леверкюн не первый и не последний композитор, любивший прятать в своих трудах таинственные шифры и формулы, обнаруживающие природную тягу музыки к суеверным построениям буквенной символики и мистики чисел. Так вот, в музыкальных узорах моего друга поразительно часто встречаются слигованные пять-шесть нот, начинающиеся на «h», оканчивающиеся на «es», с чередующимися «е» и «а» посредине, – характерно-грустная мелодическая основа, всячески варьируемая гармонически и ритмически, относимая то к одному голосу, то к другому, подчас в обратном порядке, как бы повернутая вокруг своей оси, так что при неизменных интервалах последовательность тонов меняется: сначала в лучшей, пожалуй, из тридцати сочиненных еще в Лейпциге брентановских песен, душераздирающей «О любимая, как ты зла!», целиком проникнутой этим мотивом, затем в позднем, пфейферингском творении, столь неповторимо сочетавшем в себе смелость и отчаяние: «Плаче доктора Фаустуса», – где еще заметнее стремление к гармонической одновременности мелодических интервалов.

Означает же этот звуковой шифр – heae а́s: Hetaera esmeralda.

Вернувшись в Лейпциг, Адриан с веселым одобрением отзывался о блестящей опере, будто бы, а может быть, и в самом деле им прослушанной. У меня в ушах звучат еще его слова о ее авторе: «Ну и способная бестия! Революционер-счастливчик – и смел и покладист. Вот где отлично спелись новаторство и уверенность в успехе. Сначала афронты и диссонансы, а потом этакий плавненький поворот, задабривающий мещанина и дающий понять, что ничего худого не замышлялось… Но ловко, ловко…» Через пять недель, после того как он возобновил свои занятия музыкой и философией, локальное недомогание заставило его обратиться к врачу. Специалист, к которому он отправился, некий доктор Эразми (Адриан нашел его фамилию в городском справочнике), оказался грузным человеком с багровым лицом и черной эспаньолкой; он нагибался с явным трудом, но, даже и не наклоняясь, шумно выдыхал воздух оттопыренными губами. Эта привычка свидетельствовала, конечно, об известной болезненности, но одновременно было в ней что-то от беспечного равнодушия, от того «ба, пустяки», которым подчас отмахиваются или пытаются отмахнуться от докуки. Итак, доктор, не переставая, пыхтел при осмотре, а затем, как бы противореча своему выразительному пыхтенью, высказался за радикальное и довольно затяжное лечение, к каковому тотчас же и приступил. Три дня подряд Адриан ходил к нему на лечебные процедуры; потом Эразми назначил трехдневный перерыв и велел прийти к нему на четвертый день. Когда пациент, который, кстати, не испытывал особых мук, так как на общем его состоянии болезнь не отразилась, явился в положенное время, в четыре часа пополудни, его встретило нечто неожиданное и страшное.

Обычно он звонил у входной двери на третьем этаже мрачноватого дома с крутыми лестницами, весьма характерного для старой части города, после чего ему отворяла горничная. Однако на сей раз дверь оказалась широко распахнута, как, впрочем, и все другие внутренние двери квартиры: дверь в приемную, в кабинет – и, сверх того, настежь открыта была дверь в гостиную, комнату о двух окнах, тоже на этот раз широко растворенных. Вздымаясь и пучась на сквозняке, четыре гардины попеременно влетали в комнату и уплывали в оконные ниши. А посреди гостиной лежал доктор Эразми с задранной вверх эспаньолкой и низко опущенными веками, в белой крахмальной рубахе, на подушке с кистями, в открытом гробу, поставленном на козлы.

Как это случилось, почему мертвец лежал один на сквозном ветру? Где была служанка, где жена доктора Эразми? Находились ли в квартире служащие похоронного бюро, которым надлежало привинтить крышку, или же как раз отлучились на минуту-другую, какое странное стечение обстоятельств привело сюда посетителя, – так навсегда и осталось неясно. Когда я приехал в Лейпциг, Адриан мог описать мне только смятение, в котором он, после такого зрелища, спускался с третьего этажа. Кажется, он и не старался подробнее разузнать о внезапной смерти доктора и вообще не питал к ней интереса в дальнейшем. Он лишь заметил, что постоянное «ба» старика было, разумеется, скверным знаком.

С неприятным чувством, превозмогая какой-то необъяснимый ужас, должен я здесь сообщить, что и второму его выбору суждена была неудача. Адриану потребовалось два дня, чтобы прийти в себя после такого потрясения. Затем, проконсультировавшись с тем же лейпцигским городским справочником, он прибег к услугам некоего доктора Цимбалиста, квартировавшего в одной из тех торговых улиц, что вливаются в Рыночную площадь. Внизу дома находился ресторан, над ним помещался склад роялей, а часть третьего этажа занимала квартира врача, фарфоровая вывеска которого сразу бросалась в глаза у парадного. Обе приемные дерматолога – одна из них предназначалась для пациентов женского пола – были уставлены цветами в горшках, «черными липами» и пальмами. В той, где Адриан однажды – и потом еще один раз – дожидался приема, на столе были разложены медицинские журналы и занятные книги, например иллюстрированная история нравов.

Доктор Цимбалист оказался невысоким человеком в роговых очках, с овальной лысиной, тянувшейся посреди рыжеватых волос ото лба к затылку, с коротенькими усиками, топорщившимися под самым носом, какие считались тогда модными в высшем свете и каким позднее суждено было стать атрибутом некоей всемирно-исторической маски. Речь его отличалась шутливой грубоватостью и пристрастием к каламбурам. Например, нелепое междометие «нуинунций ватиканский» он способен был употребить в том смысле, который приобрело бы искаженное название папского посла, будучи произнесено без последних четырех букв, то есть для выражения реакции на чей-то грубый промах, чью-то неудачу. Между тем у него на душе было явно не так уж весело. Нервное подергивание левой щеки, а заодно и угла рта в сочетании с непрерывным подмигиванием таило в себе что-то саркастически-тягостное, всеосуждающее, смятенное и отталкивающее. Так описал мне его Адриан, и таким он мне запомнился.

Произошло же следующее. Адриан дважды воспользовался услугами второго врача и собрался к нему в третий раз. Однако, поднимаясь по лестнице, он встретил между первым и вторым этажами того, к кому направлялся; врач шел ему навстречу посреди двух дюжих незнакомцев в заломленных на затылок котелках. Глаза доктора Цимбалиста были опущены, словно он следил за своими шагами при спуске. Браслет и цепочка связывали его запястье с запястьем одного из провожатых. Встретившись взглядом со своим пациентом и узнав его, он кивнул ему головой и с непроизвольной саркастической гримасой сказал: «В другой раз!» Адриан, вынужденный прислониться спиной к стене, чтобы дать дорогу встречным, обескураженно их пропустил, поглядел им вслед и через мгновение тоже зашагал вниз по ступеням. У парадного он увидел, как они сели в карету, которая их дожидалась, и сразу умчались прочь.

Так закончилось лечение Адриана у доктора Цимбалиста, продолжившее прерванный ранее курс процедур. Должен присовокупить, что фатальные причины этой второй осечки интересовали его не больше, чем странные обстоятельства, сопутствовавшие первой. Почему Цимбалиста увели, и увели, как нарочно, в тот час, который врач ему, Адриану, назначил, – этого мой друг не стал выяснять. Однако, как бы испугавшись, он больше не возобновлял лечения и ни к какому третьему врачу уже не обращался. Кстати, локальный недуг вскоре прошел и без медицинского вмешательства, а сколько-нибудь явные вторичные симптомы, – за это я ручаюсь и на этом стою, невзирая ни на какие сомнения специалистов, – совершенно отсутствовали. Однажды в квартире Венделя Кречмара, которому он как раз показывал свои музыкальные этюды, у Адриана началось сильное головокружение, заставившее его прилечь. Оно перешло в двухдневную мигрень, которая отличалась от прежних приступов такого рода разве лишь несколько большей остротой. Когда я, вернувшись к штатской жизни, приехал в Лейпциг, я не заметил в моем друге каких-либо перемен.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?