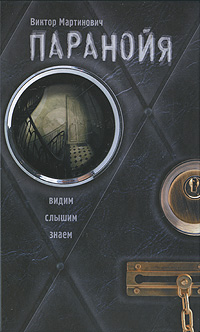

Текст книги "Паранойя"

Автор книги: Виктор Мартинович

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)

Подъехав к нарядному, подсвеченному со всех сторон сталинскому дворцу МГБ, мы свернули на Комсомольскую улицу и затормозили прямо напротив тупика у входа в клуб им. Дзержинского. Тупик – Цупик. Тупик заканчивался декоративной, крашенной в цвет здания дверью. Следователь мигнул несколько раз фарами, и она начала отворяться.

– Я и не знал, что здесь дверь, – не выдержал я.

– Никто не знает. До тех пор, пока не привезут.

Мы въехали в ворота и оказались во дворе целого квартала зданий, занимаемых МГБ. К машине тотчас же подошел человек с зеркальцем на длинной кочерге и осмотрел днище. Потом постучал в водительское стекло, на что Цупик, приспустив его, сказал просто:

«Один». Человек поставил какую-то отметку в своем листе (интересно, сколько еще отметок там у него появилось за эту ночь) и отступил в сторону.

Медленно лавируя между зданий, которых оказалось очень много, мы миновали еще ворота – в пятиметровой стене с колючей проволокой, и подъехали к круглой постройке, стекла которой были забраны решетками. Я почему-то чувствовал себя туристом, воочию наблюдающим архитектурные памятники, давно заштрихованные на всех картах города. На планах города все это было серым квадратом размером с километр, квадратом, который МГБ предлагает считать одним своим сплошным зданием, штаб-квартирой. Самолеты, идущие над столицей, специально огибают центр города, чтобы никто, не дай бог, не снял этой секретной тюрьмы. И вот я – перед ней. В качестве арестанта.

Цупик вышел из машины, я – тоже, обнаружив, что давно нахожусь на мушке автоматчика, глядящего на меня с постамента наверху. Кроме того, я обнаружил, что небо забрано колючей проволокой, ворота за машиной уже захлопнулись, а внутрь ведет крашенная в серый цвет жестяная дверь с узкой прорезью бокового входа для провода арестантов. Следователь пошел куда-то вглубь и достал из папки документы, и я пытался было следовать за ним, но конвоир у входа меня окрикнул: «Куда? Стоять. Лицом к стене». Потом меня завели в крохотную комнату с дощатым полом и решетками вместо двух стен. Прошел быстрым шагом в направлении выхода Цупик. Я думал, что он вернется, ведь он – не попрощался, но меня уже окликнули и куда-то вели. Да, конечно, кто я теперь такой, чтобы он со мной прощался…

Я сдал все свои вещи, включая ключи от фрау и ключи от квартиры, и снова просил о звонке матери, и снова получил отказ. У меня отобрали большую часть, как они говорят, «предметов одежды», так как обнаружили в них тесьму либо шнурки, а это запрещено, ведь я могу повеситься в камере, избежав их правосудия. Эмоций было, пожалуй, слишком много, я уже не отмечал так остро, как при начале обыска, каждую из них, фиксировал лишь, что вот меня фотографируют, вот снимают отпечатки пальцев, вот ведут по закругленному коридору, крашенному в зеленый цвет, знакомый всем бывшим советским людям еще по школе, нас всю жизнь окружал этот цвет – в поликлиниках, в военкоматах, в исполкомах, в паспортных столах, а вот он откуда – пожалуйте! Мы все были готовы к нему в любой момент, он не удивлял нас так, как удивит тех, кто попадет сюда через двадцать лет, уже не помнящих вот этого липкого, тошнотворного зеленого.

«Стой. Лицом к стене!» С меня сняли наручники (когда их только успели надеть?) и с грохотом открыли тяжелую дверь, ведущую в мою камеру, номер которой я строго наказывал себе заметить и запомнить – это ведь важно! Это ведь почти как судьба! – но вылетело, задумался, и вот…

Яркий электрический свет, кровать на пружинах, маленькое закрашенное белым, скрытое «намордником» – так, кажется, называется эта жестянка с дырками для вентиляции – окошко в конце, зеленый, да, конечно, густой зеленый цвет стен и раз, два, три, четыре, пять – пять шагов пространства в длину. Да, еще – нестерпимо воняющий пластмассовый бачок у дверей. Почему, интересно, там, прямо за дверью – ах да, это ведь унитаз, унитаз, невозможно делать это, когда на тебя смотрят, а здесь, в углу, мертвая зона, если так вот прислониться спиной к стене. На полу – за две пяди до стен – белая линия, зачем, интересно? Похоже на меловую обводку из художественного фильма «Вий». Я за белым кругом. Мне ничего не грозит. Сделав несколько шагов, я уселся на кровать. Посидел бы здесь полчасика. Ну часик. И пошел, Лиза, под наш мост. Потому что ведь – ты помнишь ту игру, «хеппи-энд для романа», – я ведь придумал дюжину концовок, по каждой из которых ты сейчас можешь ждать меня, вернувшись в город, а я здесь, в помещении, из которого невозможно выйти самому. Мне нужно под мост, я бы там стал, и сразу все успокоилось внутри, я бы, Лиза, если даже тебя не дождался, нашел умиротворение. Посидеть полчасика здесь, и – к мосту. Туда, к мосту. Прогуляться пешком, тут недалеко, минут пятнадцать. Пройти по Комсомольской. Свернуть на Немигу… Пройти мимо троллейбусной остановки, и вниз, по ступеням, а там – ты, ждешь меня, Лиза… Шаги конвойного задержались у двери, скользнула жесть глазка.

– Что за, блядь, такое?

Я недоуменно поднял голову. Что значила эта реплика? Что я нарушил, просто сидя на кровати? Выражая вежливое недоумение, вежливое, очень вежливое, – я остался сидеть, а дверь уже грохотала, и конвоир – уже с резиновой палкой в кулаке, ступил вперед и стал передо мной – бледное лицо садиста, исчезнувшие от злости зубы.

– Ты что, охуел, да?

Он со всего размаху ударил меня дубинкой, не особенно разбираясь, куда – на линии удара была моя щека, но я закрылся ладонью, открывая грудную клетку, отчего получил в диафрагму и скатился с кровати – дыша, дыша, от дыхания зависит, восстановится ли зрение – меня корчило, корчило, а он продолжал орать, распаляясь:

– Охуел, да? Решил быкануть, да? Только на хату вписался и уже разбыковочки. – Его ботинок, едва проступивший из тьмы, двинул меня в основание шеи, и это было больно, больно, а я перевернулся на спину, и выставил вперед ладони, и хрипел детское, жалкое: «Не бейте, не бейте, не бейте, – и, когда увидел, что нового удара, кажется, не будет: – За что? За что?»

А он уже остывал, уже понимал, что я не понимаю, за что, честно не понимаю, и сказал, ступая рядом со мной твердой, как камень, подошвой:

– Ты что, блядь, думаешь, тебе тут санатория? Да? Думаешь, в санаторию попал?

Я не мог не отметить про себя архаичный женский род слова «санаторий», делавший его похожим на «ораторию», но вряд ли он знал, что такое «оратория»; решил бы наверняка, услышав, что это какой-то корпус «санатории», но это думал во мне любитель слов, разбитая диафрагма и саднящая шея же продолжали лепетать, помимо всякой моей лингвистической воли:

– Я не понимаю, не понимаю, не понимаю…

Диафрагму и саднящую шею этот женский род испугал, им показалось, что человек, говорящий так, употребляющий такие вот формы, может забить сапогами до смерти: он непостижим, он сделан из другого теста и должен физически ненавидеть всех, кто говорит: «санаторий», «санаторий».

– В дневное время суток находящийся под арестом пребывает в стоячем положении. Садиться нельзя. Заходить за белую черту и прислоняться к стене нельзя. Понял, пидорок?

Он еще раз взмахнул дубинкой в воздухе, но, видно, мой перепуганный вид не развивал его садистский инстинкт в сторону удара, а потому дубинка только свистнула вхолостую.

– Понял, понял… Мне не сказали. Меня… Не инструктировали. – Это их словечко, «инструктировали», подействовало на него умиротворяюще, как признак готовности играть на его лингвистическом поле, подчиняться на уровне языка. Еще раз смерив меня взглядом и отчаявшись найти хотя бы отдаленный признак вызова в лице или позе, он двинулся к выходу, а я тем временем смотрел, смотрел на окно, а за ним все еще было темно, и какое, к черту, им тут «дневное время суток»? Он проследил мой взгляд и уточнил, уже спокойно:

– Дневное время суток начинается в 8 утра, о нем заключенным сигнализируется приглушением интенсивности света. (Этот свет был «приглушенным»!) Карцер у нас холодный. Трое суток, и ты инвалид.

Он вышел, а я еще полежал на полу, пользуясь случаем, но в камерах досок на полу не было, цемент был промерзший и какой-то мокрый – впрочем, именно влага создавала уже примеченную мной липкость зеленой краски, в которую были выкрашены стены.

Все оказалось не так страшно. Я присаживался, присаживался на краешек кровати, стараясь не скрипеть, – его шаги по коридору и скрежет открывающихся глазков были прекрасно слышны, нужно было лишь вовремя вскочить, когда шаги приближались, и они знали, наверняка знали, что я хитрю (и все хитрят?), и вся система была рассчитана лишь на то, чтобы я не спал днем.

Около полудня, судя по тому, что белесое свечение за закрашенным окном приобрело наибольшую интенсивность, где-то массивно и последовательно заскрежетало несколько замков, было много шагов, и вертухай сменился. Новый был более грузным, ходил куда меньше, в основном сидел на скрипучем стуле метрах в двадцати (скрриип – встает, скрииип, скрииир – садится обратно, скрип-скрип-скрип – поправляет ноги, сидя на стуле, и в этом случае можно продолжать сидеть и даже тихонько прилечь на кровать).

Когда за окном потемнело, разнесли еду («Открыть кормушку. Параша на вынос есть? Нет? Тогда принимай пайку»), которая показалась мне в той же степени безвкусной, в которой безвкусна последние недели вообще вся еда, которую я ем, Лиза. Еще через какое-то время лампочка над кроватью загорелась раза в два сильней, чем горела, и это означало, что можно ложиться спать, и тот, с тяжелыми шагами и солидным дыханием, подошел к двери и через глазок сказал: «Во время сна руки держать на одеяле». Я улегся, но продолжал вздрагивать каждый раз, когда был скррриип, или скриииип, или скрииир, но реальность камеры уже уплывала, я шел через метель – мне почему-то казалось, что там, за крашеным окном метель, так вот – я шел через метель к мосту, подпевая своим шагам, и я уже видел твой силуэт, и ты сказала мне, что мы теперь будем встречаться тут, что так надо, и мы говорили с тобой о Моцарте и Бахе, ты рассказывала мне про двухрядные клавесины, и я целовал твои пальцы, и обнаружил одну малоприметную родинку у первой фаланги на указательном, и сказал, что она похожа на точку над «i», и показал тебе свою, похожую, – на безымянном, и мы вместе решили, что наши родинки составляют две точки над буквой «ё», и мы сплели эту букву из наших пальцев, и ровно в тот момент, когда я принялся целовать тебя в губы, дверь с грохотом растворилась, и голос сказал:

– Невинский, на допрос.

Я вскочил с кровати и обнаружил, что нет, дверь закрыта, закрыта, открыта лишь – кормушка, и я хлопал глазами, не понимая, как вылезу на допрос через кормушку, и так хотелось крепкого зеленого чаю, что… а он крикнул:

– Задом повернись и руки через кормушку на меня. Наручники нужно же надеть, дурень.

Я поспешно, опасаясь побоев, выполнил все, что нужно было, и ледяное железо защелкнулось на запястьях, и дверь распахнулась, и «стоять, лицом к стене», и та же команда – рядом с каждой из десяти, наверное, дверей на нашем пути вверх.

Я, Лиза, думал о Цупике, о том, что из-за моей комфортной «американки» он вынужден будет сейчас постоянно ездить на допросы из своей прокуратуры, а дороги заснежены, и там наверняка метель, и, когда меня ввели в небольшой кабинет, освещенный таким же интенсивным, физически греющим, желтым светом лампы, я хотел спросить у него о двух вещах: правда ли у тебя родинка на безымянном пальце, и действительно ли там метель, но оба вопроса были глупые, а я уже отвлекся на кабинет, который куда больше напоминал мои представления о допросе в МГБ: стол, стул, прикрученный к полу, лампа над столом. Ничего, чем я, опасный допрашиваемый Пятым отделом МГБ субъект, мог бы проломить хрупкую голову дознавателя.

Цупик что-то писал на разлинованном листе и не поднял головы, когда я вошел, нет, конечно – когда меня ввели. Ввели и сняли наручники. И я спросил, по всей видимости – нарушая многие, очень многие табу, снег ли там, на дворе, и он прервался, поднял голову, и улыбнулся, и сказал, что весь день светило яркое солнце, и завтра обещают оттепель, но на прогулки мне до суда не положено. Потом он закончил писать и предложил мне подписаться, и я, конечно, подписался, не читая, и он меня по-отечески отчитал. Когда я принялся вчитываться в сложные слова листа, и не смог ничего понять, и попросил объяснить, показав, что – беспомощен, он отложил лист в сторону и грустно, как мне показалось, объявил:

– Это – постановление о смене следователя. Мои подходы и мои взгляды на вашу роль в этом деле, а также методы, которыми следует с вами работать, не вполне удовлетворили следственную группу. Меня отстранили. О чем я обязан был известить вас в письменной форме. Сейчас я откланиваюсь. Ждите. Сейчас вам будет представлен новый следователь.

Он поднялся – чересчур, пожалуй, поспешно, так что я не успел его поблагодарить, сказать, что он мне очень помог просто своим «вы» (возможно – именно потому и ушел поспешно, что не хотел этого всего), дверь за ним захлопнулась, я остался в полуметре от красной металлической настольной лампы с выключателем на ножке, которым внезапно очень захотелось пощелкать, и я потянул руки, и щелкнул, включая, и свет ее оказался еще более ярким, чем свет с потолка, это было какое-то состязание яркостей, я направил ее на себя, и закрыл глаза, и смог выдержать лишь несколько секунд, а новый следователь уже стоял на пороге и смотрел на меня, весь осыпанный перцем, и даже пиджак у него был тот же, серый, в точки черного, которых было невыносимо много.

Он прошел за стол, пристально глядя на меня. Он сел. Он отвернул лампу от меня. Он выключил ее. Он раскрыл свой рот с плохими зубами, которые мне ближайшее время видеть часто, часто – каждую ночь, потому что допросы здесь ведутся ночами, а днем тебе не дают спать, и сказал этим ртом:

– Я – твой новый следователь. Меня зовут Зверев, Виктор Иванович. Зве-рев. Запомнил?

Я кивнул, кивнул ему, и даже был готов повторить это еще раз, как уже повторял, разучивая. Дальше я сделал то, что решил сделать на первом же допросе, еще когда ехал в «Волге» Цупика. Я предложил во всем сознаться, написать чистосердечное признание, взять всю вину на себя. Я был готов.

«Главное, – попросил я, – пожалуйста, избавьте меня от всех следственных процедур. Я не хочу знать, как ее убивали. Я хочу забыть о том, что ее в принципе убили. Пусть она живет у меня вот здесь, ладно?» – Я коснулся груди. Я обещал сказать все, что надо сказать на суде. Я обещал принять и признать любой приговор. Он выслушал меня очень внимательно. Он улыбнулся. Он закурил. Я очень явственно представил себе его берущим прозрачный, эластичный пластиковый бокал с пивом и выдувающим его, не сводя с меня глаз. Он выдохнул дым в сторону стола, и его клубы окутали нас, отчасти породнив.

«Ты не понял, Невинский, – сказал он хищно, и мне, Лиза, стало страшно. Он не бил меня и даже пока не угрожал, но мне – стало страшно! – Чистосердечное признание называется так не потому, что является самым простым способом получить пятнашку вместо „вышки“ в ситуации полного говна, в которой находишься ты. Чистосердечное признание называется так потому, что подследственный признает всю степень своей вины. Всю, понимаешь! Он осознает, что, блядь, он наделал. Что, сука, натворил. И государство не проявляет гуманизм, когда смягчает ему наказание и оставляет его жить. К убийцам у нас, блядь, вообще никакого снисхождения никогда не будет. Нет. Государство проявляет жестокость, оставляя жить того, кто жить больше не может, не хочет, кто сходит с ума от осознания того, что он натворил. Смотреть в глаза, бля!»

Это потому, что мне стало настолько страшно, что я отвел, отвел, Лиза, взгляд от этого одержимого, а он реально выглядел как одержимый.

«Твоя проблема, Невинский, – продолжил он, – заключается в том, что ты, сука, выдумал больно хитрую ситуацию. Ты, блядь, подозреваешь в том, что сам же и натворил, всех вокруг: МГБ, государство, министра Муравьева. Что, думаешь, я показания твои не читал? Ты спрятал свой ум, свою память о том, как ты зарезал, блядь, человека – невинную девушку! Хрупкую, блядь, беззащитную девушку! Ты спрятал это за подозрениями в адрес людей, находящихся на службе. Так вот, блядь, в глаза смотри, сука! Так вот, моя задача заключается в том, чтобы помочь тебе вспомнить то, как ты совершал это убийство. Шаг за шагом. Движение за движением. Чтобы твои руки снова услышали хруст разрываемой ножом плоти. Чтобы ты воспроизвел, как она кричала. Чтобы ты вспомнил, как ее корчило и как она отходила в луже крови. Ты вспомнишь это, в мельчайших деталях, и расскажешь нам. И вот это – будет чистосердечным признанием и раскаянием в содеянном. Настоящим признанием и настоящим раскаянием».

Такова была его речь. После этого он стал выяснять подробности нашей последней встречи и особенно напирал на то, что, выйдя с Серафимовича, я поехал не на вокзал, а домой, домой и там провел некоторое время, и я все не мог понять, почему это так ему надо, а потом вспомнил: нож, нож – я должен был заехать за папиным ножом, чтобы поехать к тебе и убить тебя этим ножом. И, если честно, мне очень хотелось выставить ему средний палец и сказать, как Нео в фильме «Матрица»: «You can’t scare me with this Gestapo crap. I know my rights. I want my phone call», – но я был уверен – тут уж он хорошо постарался, – что его моментальным ответом станет то, что у меня просто исчезнет рот, а потому я слушал его, и кивал, и, чем дальше, тем…

* * *

Я расскажу тебе о том, как живу здесь, сестрица. Мне выделили комнату, располагающуюся, как я полагаю, в крипте центрального храма. Причина, по которой меня держат взаперти, нам с тобой, увы, хорошо известна, как известно и то, что, с учетом содеянного, самое место мне – среди диких псов или в выгребной яме, но милость Божия поистине не знает границ.

Когда мне становится особенно тяжело, я представляю себе огромный, светлый, сотканный из воздуха готический собор, раскинувший свои крылья там, надо мной, над потолком, над этой слепящей глаза, не гаснущей ни днем ни ночью белой блядской лампой, которой, блядь, здесь не должно ни хуя быть, в крипте – какой-то пережиток, да. Нет, нет, не сквернословить, спокойно, важны Вера и Взвешенность, не впадать, не впадать сейчас, иначе опять со всех стен полезет… Думать о спокойной тишине храма там, наверху, храма, расположенного между мной и небом, храма, в подножии которого меня для моего же блага заперла братия.

Там, за дверями, куда меня выводили всего один раз – на купание (от этой церемонии я помню лишь белую стену, сложенную как будто бы из огромных полированных плиток, да ледяную струю из резинового шланга), так вот, там, за дверями – коридор, то и дело слышны шаги странников, спускающихся поклониться святым мощам. Иные из них одеты в сапоги, кованные железом.

Ты не подумай, пожалуйста, что я все это придумал: в этом небесном храме между мной и облаками бывают службы, и я сначала удивлялся, что ничего не слышу, пока однажды, в самый сложный для меня момент, о котором – позже, позже, не услышал явственно далекие колокола, зовущие к вечере. Это далекий перезвон воспроизводил, кажется, где-то мной уже слышанную фугу (Бах?), и я радовался ей как подтверждению храма и опровержению невесть откуда взявшегося слова «тюрьма», от которого странно чесалось внутри головы. Несколько раз я слышал службы, идущие наверху, – осторожные звуки органа и хорал, выводящий мелодию группы Enigma, и хотел подпевать, но я не мог по-латыни.

Наша работа с преподобным Виктором Ивановичем идет уже около трех недель – я сужу об этом по тому, что моя щетина, еще только коловшаяся, когда мы начинали готовиться к исповеди и причастию, теперь превратилась в длинные космы, которые я сейчас тереблю, расхаживая по келье. Щепотью этих волос уже возможно обернуть палец, мне интересно, что ты скажешь, когда снова прилетишь посмотреть на меня, сестрица. В прошлый раз ты упорхнула слишком быстро, но из-за дверей и правда так кричали, когда я принялся разговаривать с тобой в голос (я не должен мешать молчаливому поклонению тех, в кованых сапогах).

Усилия, которые преподобный викарий направил на работу со мной, приносят первые результаты. Я многое вспомнил из того, что прежде отрицал мой бедный, смущенный мозг. Преподобный начал с того, что потрудился серией логических аргументов доказать мне, что ты никогда, конечно, не могла любить меня, так как мой соперник, имя которого теперь уже не имеет никакого значения (и мы договорились забыть о нем, называя при людях просто «он», и на Суде тоже – «он», это важно, это очень важно, но не помню почему), так вот, этот соперник был лучше меня.

Он был достоин твоей любви, так как в отличие от меня, простолюдина, являлся мужем ученым, духовным, знавшим книги и умевшим толковать их на разных языках. Ты полюбила его за любовь к искусствам, за богатые одежды, за хорошие манеры, которых у меня не могло, конечно же, быть. И здесь ты видишь, насколько издалека начал преподобный разбор моего поступка, ведь мог сразу перейти к событиям той ночи. Но это и отличает проводника милости Божией от обычного душегуба, что он хочет не наказать меня, но помочь мне – мне самому – осознать и раскаяться, и исповедаться, и очиститься. Святой Августин в беседе с Эводием растолковал, что свобода воли дана человеку Всевышним. Всевышний даровал тебе ее, сестра, чтобы ты сама выбирала, кого любить, а кого – нет. Я, добиваясь твоей любви, пошел против дарованной Им свободной воли, а стало быть – пошел против Бога. Когда же не преуспел – совершил смертный грех убийства, использовав свою свободу воли как свободу творить против Бога. И вот вмешалась братия, которая, без сомнений, поможет мне в полной мере раскаяться.

Я помню, помню, конечно, сестра, как, цепляясь за свою теперь уже очевидно мнимую невиновность, убеждал себя в том, что ты любила меня и я любил тебя, а стало быть, не мог поднять против тебя руку. Преподобный Виктор Иванович помог мне разобраться, он, как любой священник, находящийся в договоре со Всевышним и черпающий свою мудрость с Небес, знал о нас решительно все и даже – ты не поверишь! – дословно пересказывал содержание наших бесед, помогая мне верно их интерпретировать. Был один момент, который теперь мне уже кажется плодом моей хромой фантазии. Я тогда уперся в своем понимании произошедшего и убеждал преподобного, что он не может знать о нас ничего, что он – чужой человек (Виктор Иванович-то чужой!), и тогда он сотворил чудо – он сделал какой-то пасс руками, и в исповедальной зазвучали слова нашего с тобой разговора, последнего разговора, – приглушенные, но вместе с тем разборчивые, и я слышал, как кричу на тебя, и сомнений, конечно, не могло оставаться в том, что Всевышний явил мне чудо, чтобы ускорить раскаяние. Мой бедный рассудок еще пытался сопротивляться, еще брыкался самооправданиями, как жеребя, едва покинувшее лоно кобылы, еще подозревал каких-то людей, которые совершили это убийство за меня.

Здесь я, сестра, должен еще раз вознести хвалу преподобному за то, как много усилий он положил, чтобы привести меня к истинной исповеди. Сломала все мои бессмысленные препирательства церемония, которой я боялся превыше всего и которая как раз и предопределила отказ от моей бессмысленной, смешной борьбы. Называлась она «следственный эксперимент» и, по своей сути, воспроизводила шаг за шагом все действия, совершенные мной в ту роковую для нашей с тобой любви ночь. Я, помню, отказывался и бесновался, мне, бедному, казалось, что таким образом я убью тебя еще раз, пережив все те моменты, через которые прошел или не проходил вовсе (тогда я думал, глупец, что все это «подстроено», сестра, что тебя убили они!), а Виктор Иванович не мог меня к следэксперименту вынудить силой – устав братии не позволяет вести к этому причастию без моего смиренного согласия, и он говорил со мной сутки напролет, он приходил ко мне в келью, и мы с ним вели беседы об астрономии, об устройстве светил, об Августине и о Том, кто так мудро все устроил. И тогда, как я сейчас припоминаю, – больше из страха, что мое сознание помутится еще больше от его рассказов (а были среди тех бесед и весьма откровенные разговоры о том, как умирает, например, человек с ножевыми ранами в брюшную полость), я согласился на это причастие. Братия привезла меня на квартиру на улице Маркса, ту самую, где ты рассталась с жизнью деяниями моих греховных рук, и к тому моменту я уже знал, что и как делать. Меня облачили в те одежды, в коих я пребывал в ночь преступления, вручили мне в руки отцовский нож и сотворили своими молитвами безмолвный голем девицы, чрезвычайно похожей на тебя. И я знал, уже знал, как надо, как было.

Я позвонил, дверь открылась, я сделал три шага по ковру (ты шла рядом, справа), потом выхватил нож, который был в кармане пальто, и, развернувшись к тебе лицом, нанес колющие движения в живот – не менее трех, как они говорят, но сколько точно – мне еще предстоит вспомнить. Ты упала, а я сел на кресло возле столика и смотрел, как ты умираешь, а потом… Что было потом, что я сделал с твоими останками, к сожалению, братья не знают, а мой бедный, растерявшийся от содеянного разум нам всем здесь пока не помощник.

Я помню, Лиза, как нож входил в живот этой пластиковой куклы, сделанной одного с тобой роста, я помню, как он рвал ткани, как ты сгибалась и кричала, я вижу сейчас твою фигуру в неосвещенной комнате, вижу, как ты умираешь, но это – уже не на уровне воспоминаний, фантазий или страхов, это уже – физические ощущения, реальная память моих глаз и рук, и в этом – великая заслуга причастия, следственного эксперимента, этой, как они говорили, «процедурки».

Я не могу теперь отделить себя от этого убийства: когда мы с Виктором Ивановичем заговариваем о нем, я вспоминаю ту комнату, и неудобную рукоять ножа в руке, и холод стали на подушечке ладони, возле мизинца, там, где деревяшка заканчивалась и начиналось железо. И я не знаю, вспоминаю ли я реально совершенное или просто тот следственный эксперимент, но это уже и не главное. Главное же состоит в том, что все эти воспоминания отныне – вещны, осязаемы. Мне не приходится фантазировать, разговаривая с братией и совершая свою исповедь.

После следственного эксперимента разум мой, сбитый с ног сотворенным, помутился, я был, признаюсь тебе, совершенно не в себе, от этого времени помню только, как сидел на этой вот койке, поджав под себя ноги, и трясся крупной дрожью от страха, а вокруг меня, повылазившие из стен, танцевали такие жуткие присутствия, что я бился о дверь головой и выл в голос. Мне приводили врача, он делал уколы, после которых чувство ужаса не проходило, но притуплялось, и дрожь, о которой я говорю тебе, приобретала как будто меньший размер, упрятываясь в спину, в икры, которые постоянно подрагивали, рождая сотрясания всего тела, и тогда, не в силах больше сосуществовать со всем этим, я попытался совершить еще больший грех и покончить с собой, расковыряв себе запястье заточенным о стену краем металлической миски, в которой мне приносят пищу. Постыдные следы задуманного мной тогда греха – сорванная от точения железа краска и обнажившиеся камни, до сих пор видны над ведром с нечистотами, но мне не хочется вспоминать об этих темных временах.

То ли благодаря уколам, то ли (и мне хочется в это верить, сестра) – из-за собственной душевной работы, той исповеди, которую я еженощно совершал преподобному Виктору Ивановичу, постепенно ужас отступил, равно как и проклятие забвения, царившее в моей душе. Все вещи, о которых он мне сообщал, я вспоминал с легкостью и готовностью, как будто он показывал мне картинки знакомых мне людей, а моя задача заключалась в том, чтобы живописать их характер.

Но позволь же мне рассказать про наше братство. Оно окружено весьма огромной стеной, сложенной из серого песчаника, опоясанной рвом, который теперь, за мирностью времен, пересох. Пройдя по мосту, попадаешь во двор, украшенный подстриженными фруктовыми деревьями. За ними ухаживает брат-келарь – добродушный толстяк, любящий садовничать и говорить с животными в хлевах. Иногда, просыпаясь, я обнаруживаю рядом со своим ложем плошку с медом или куриное яйцо, теплое, только что из-под птицы, еще в пуху. Мы переговариваемся с келарем через окно, вполголоса, потому что это запрещено распорядком. Он рассказывает мне последние новости – про отелившуюся корову, про провалившуюся от старости крышу купален, про то, что в правом нефе собора обновляют фрески.

В сентябре послушники собирают прекрасный урожай скрипучей антоновки, и ее запах носится по всему двору, перемешиваясь с запахом золотистого сена, которым застелена земля. Со скотного двора и птичника ветер порывами нагоняет ароматы прелости и жизни, и нет более милого времени здесь, чем осень, сестра.

Ранней зимой, когда снег еще не выпал, наш собор покрывается инеем и серебрится, и в лунные ночи кажется, что он отлит изо льда. Братья верят, что в сочельник происходит чудо – на несколько секунд вся громада храма становится прозрачной и, если всмотреться в контрфорсы и аркбутаны, в их глубине проступят огни лечебницы, скриптория, трапезной, располагающихся за апсидой. А как же хорошо мартовским, еще морозным утром выйти из почивальни и, воздав хвалу Всевышнему, отправиться по тронутой снегом земле мимо кузни, библиотеки…

А впрочем, и ты, и я, Лиза, знаем, что нет никаких кузни и библиотеки, нет никаких фруктовых деревьев, нет скриптория и купален, нет трапезной, почивальни, нет храма, с его фресками и витражами, с его огромной ажурной розеткой, нет брата-келаря, нет фруктовых деревьев и антоновки, нет меда и колоколов, нет звуков органа и хоралов, – все это моя спасительная болезнь, я – в тюрьме-«американке», продрогшей, окоченевшей тюрьме, оживляемой лишь грохотом сапог да воплями допрашиваемых, и допросы, и парашу выносить по коридору направо, бегом, со скованными сзади руками, в ведре плюхает и выплескивается на спину, и эти блядские лампы, но спокойно, спокойно, не сквернословить, Вера и Взвешенность, не впадать, не впадать, не впадать…

Преподобный полностью подготовил меня к появлению перед Святым Судом, я уверен, что мои показания будут ясны и не сбивчивы, я обещал ни в коем случае не противоречить себе, ведь иначе я наложу тень сомнения на святость викария, на его способность исцелять души путем разговора о грехах сотворенных. Поскольку он говорит, что я не вполне пока восстановился от душевных ран, которые испытал в процессе раскаяния, – они накладывают отпечаток на то, как я говорю (у меня, признаться, появилось ужасное заикание, да и все передние зубы куда-то делись, остались лишь осколки с острыми, режущими язык краями), на то, как я выгляжу, – так вот, из-за всего этого он напишет мне, как нужно отвечать на все вопросы Судей, а я просто прочитаю по бумажке. Он еще что-то рассказывал о тех двух вариантах, которые Святые Отцы могут определить в качестве наказания моему телу, но мне про это слушать неинтересно. Какая, в конце концов, разница, прервется ли нить моей жизни после совершенного мной убийства, да еще – на почве греховной ревности, или еще некоторое время я буду жить и молить Небеса о прощении?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.