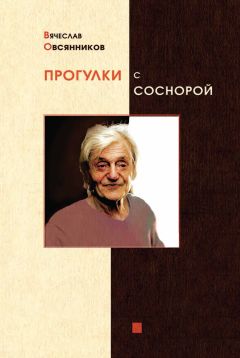

Текст книги "Прогулки с Соснорой"

Автор книги: Вячеслав Овсянников

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

30 октября 1997 года. Сегодня, как мы договорились, я пришел к нему утром в одиннадцать часов. Застал за работой. Рисует, стоя у стола. Уже набралась толстая пачка листов. Он неудовлетворен:

– Есть сильные рисунки, но все это уже было у меня, повторения, превращается в шаблон. Надо менять метод, менять инструменты, краски, бумагу. Этот период исчерпан. Надо другое. Так ведь у меня и с книгами. Я не могу ни рисовать, ни писать одним и тем же методом. Вот – штуковина для вскрытия устриц. Из Марселя. Там я попробовал ею работать и вышел совершенно новый период графики. Но теперь и это исчерпано. Хочу теперь попробовать углем. Но нигде в мире не найти натурального угля. Не изготовляют. Только химический. Цветными красками не могу. Масляными – тем более. Запах ужасный, и техника, требующая длительной, сложной работы. Я не выдержал бы. Да и зачем? Месяц подготовки, месяц отшлифовки. Того же самого я достигаю за секунды – и рисунок и отшлифовка одновременно. Большие, законченные картины – маразм. Посмотри на эту, она у меня во всю стену, привез из Армении, подарил известный художник. Вот эти веточки – все! Остальная громадная часть картины – лишнее, дорисовка, то, что совершенно не нужно. Но так принято в западной традиции: создать картину. Традиция древней восточной живописи, китайской прежде всего, совсем другое. Там – чтобы не было ничего лишнего. Только главное, только необходимое.

Вот смотри: он раскрыл книгу, вот древний китайский художник десятого века. Это один из самых великих рисунков в мире. Маленький рисуночек. Так что же все эти гигантские галереи громадных картин в помпезных золотых рамах? Ничего, нуль. Видишь: отшельник – опирается на тигра. И все. Вот еще рисунок. Это двенадцатый век. Портрет поэта Ли Бо. Этого я еще могу достичь – рисунок фигуры. Лицо – никогда. Почему? Фигура – свобода линии. В сочетании с лицом, которое сделано исключительно реалистически. Это мне недоступно. Что ж ты хочешь. Это же один из гениальнейших мировых художников. Там, в Древнем Китае, была такая установка: изначальная свобода от любых цепей. От всего внешнего, всего лишнего. Только то, что главное, что изнутри, что диктует импульс духа. Да, на интуиции, при которой только и возможно точное попадание. Но это невозможно приобрести, этому научиться. Такими рождаются: способность быть свободным, одаренность интуицией, чутьем – когда ты свободен, когда – нет, что у тебя живое, а что мертвое. Дается одновременно: свобода и интуиция, одно является следствием другого. Свободных очень мало. Тех, кто может быть самим собой. Способен быть самим собой. Цепи всевозможны: цепи нравиться – людям, бабам. Цепи моды, цепи идеологии. Цепи страха. Цепи тщеславия. Много. Пушкин не был свободен, когда писал своего «Бориса Годунова» или «Медный всадник». Мода времени, требовалось обязательно создать что-нибудь могучее, грандиозное. И что? Мертвечина. Этакие бомбы! И что от них толку? Повесил себе на шею, и они его согнули. Даже гении не часто могут отличить у себя живое от мертвого. Что же говорить о прочих. Я беру высший потолок. Но иначе я и не могу. Только так и имеет смысл оценивать. Или по высшей мерке, или – ничего. Так я устроен. Такая оценочность иногда кажется абсурдной. Ведь в мире существует слишком много такого, что не относится к этому высшему уровню. То, что нравится людям, что они любят, чем живут. Отнюдь не гениальное. Все это для людей и делается, для средней потребности. Видимо, это совершенно разные миры, между которыми пропасть. Одно для людей, другое – я не знаю для кого. Для богов, что ли.

Бывает, одно только стихотворение. У Бродского, например, я нашел одно. А думал, ничего у него не может быть. Это: «Я обнял эти плечи и взглянул…» Остальное у Бродского только конструкции. В наше время больше ни у кого. Айги? Не-е-т. И у Айги конструкции. Только сделаны этакими изящными мазочками. Толстой – конструкции. Микеланджело – конструкции. Громадные, ужасные. Как вступил на этот путь, так и пошел. Не сойти. Есть ли какой-то смысл в конструкциях? Это скелеты. Какой смысл в скелетах? Да, они могут давать намеки. Но и только. Надо, чтобы скелеты облеклись плотью, кровью, лимфой, задвигались, задышали. Чтобы стало живым.

И у Пушкина конструкции. Кроме «Бесов». Еще кое-что, то там, то там. У Блока написано меньше, а живого больше. Другое поколение, сменились ориентиры, и это изменение угла зрения дало больше жизни. Но из этих ориентиров только Блок и вырвался. Больше ни один. Бальмонт? А ты как думаешь? Да, только в одном стихотворении. Но я тебе его и подсказал. Там только на слухе, на ритме, на этих повторах. Действует сильно. А почему – не раскладывается, необъяснимо. О чем я тебе и говорю столько времени. Судя по твоим вопросам, ты думаешь, что это можно объяснить. А это необъяснимо. Если сам не чувствуешь, никто чувствовать не научит. Высшие состояния. Возникают и происходят изнутри. Да ну. И это только слова. Что такое – состояние? Тоже – только слово. Нечто, некое внутреннее напряжение, божественная свобода. Громкие слова. Как ни называй. Бессмысленно и бесполезно. Никому и ни для кого. Мгновение – сверкнуло и нет его. Разве это можно имитировать? Скопировать? Вот, скажем, линию моего рисунка. Можно – долгой, кропотливой работой, микрон за микроном. Или просто сфотографировать. Но это будет мертвое. Обязательно. Это ужасно. Как повторить живое движение руки, дрожь, внутренний импульс, то, чем горишь в безотчетный момент, когда и сам себя не понимаешь – что и как делается… Фиксируешь в уме: что высшее, что невысшее. Это возраст. Это плохо. Лучше бы не отдавать отчета. Чтобы только чувство было: что сильно действует. А почему – не задумываться.

У Ахматовой ни одного стихотворения. У Цветаевой – резко очерчено, риторика, но доведенная ее психозом гениальности, этой истеричностью какого-то безумия, сверхнапряженностью этой – до мистики. У нее много звукописи. На одной только звукописи, когда она не грубая, если уметь ее использовать, – достигается мистика. Так ведь вся поэзия, с древности, на этом, из этого знания. Вернее, опять же – из интуиции. У нее, например: «А может, лучшая потеха Перстом Себастиана Баха Органного не тронуть эха, Распасться, не оставив праха На урну…» И конец стихотворения: «Прокрасться, не встревожив вод». Это ее «прокрасться» рифмуется с ее перстнями. У нее же руки были в перстнях. У Пастернака целая книга – «Сестра моя – жизнь». Ни у кого нет, чтоб целая книга была написана в этом высшем состоянии. У Маяковского поэма – «Облако в штанах». И написал мальчишкой. Двадцать лет. Откуда он мог все это знать, прочитать? Значит, изнутри, интуитивно, значит – горело. Даже у Леонида Мартынова есть одно стихотворение. Единственное барокко в русской поэзии. «Колосья…» До середины сильно. Дальше – дрянь. Дыхания не хватило. Это у многих – не хватает силы. Да ну. Кто может все время писать на таком уровне. Даже высшие гении не смогут. Сгорят в два-три года. Это же колоссальное напряжение. Гении – летающие. Буквальный перевод с греческого. Летающие, душа, вылетевшая из тела, из цепей и порхающая на свободе. Свободная от всех и вся: пленов, планов, гнетов, гадов. Абсолютной свободы не существует. Мы же не ангелы. Мы живем тут, на земле.

5 ноября 1997 года. Мы идем по дорожке у ручья. На снегу желтые листья. Он показывает рукой:

– Деревья вдали мне кажутся гигантами, а подойду – обыкновенные. Странный эффект: все наоборот. Так со всеми деревьями, кроме дуба. Дуб вдали мне кажется обыкновенным, а вблизи: у! до чего же громадина! Вот, например: первая моя поездка в Париж в 1965 году. Мне сильно повезло. Резкая смена обстановки. Другой мир, архитектура, резкая смена угла зрения. Тогда я впервые увидел живопись в оригиналах. Вернулся домой и стал писать совершенно по-другому. Резкая смена стиля. Вот что иногда значит всего лишь увидеть другой мир. Что меня больше всего поразило в живописи? Не то слово. Ничего меня не поразило. После войны и блокады меня уже ничего не может поразить. На фоне коммунизма вдруг – существование многих разных углов зрения. Вот и все. Увидел один раз, и мне было достаточно. Больше уже не пересматривал. Перечитывание книг – дело другое. Каждый раз открывается иное, иначе. Слово и глаз – разные вещи.

Оттого, что столько лет перевоображаю все на бумаге, живу, сосредоточась на этом, в жизни уже не могу нормально общаться и говорить о реальных житейских вещах в их обыкновенных значениях. На меня смотрят, как на полоумного. Теперь вспоминается странно. Эти мои поездки в Тибет в молодости. Борьба кунфу, буддийские монастыри в горах, очень бедные. Нефритовые статуэтки Будды. Испытание новичков: подвешивали на скалу на шесть дней без питья и пищи – над пропастью.

Роб-Грие? Да, видел, но не знакомился. «В лабиринте» – самая сильная у него вещь. Остальное – так себе. Скатерти в красную клеточку, два чудака и так далее. Этакий облегченный Кафка. Ну, не Кафка. Там в то время больше были в моде Морис Ласко и Гуревич. Один поляк, другой – еврей. Вот с ними я был знаком. Оба жутко пили и быстро загнулись.

Хокусай не равен древним китайским художникам. Ты пойми: чем древнее, тем сильнее. Недаром китайцы всегда ориентировались на древние образцы. Чем глубже в древность – тем выше. Они не знали, что такое новаторство. У них и понятия такого не было. Но при изучении древнего искусства возникали новые варианты и пути. Это на Западе имитация, внешнее, поверхностное понимание авторитетов, то есть – подражание. Все революции в искусстве двадцатого века от древнего искусства – от открытия наскальных рисунков. Весь этот гигантский переворот в искусстве, весь двадцатый век – от этого.

Аполлинер – от средневекового искусства. Он изучал средневековые бестиарии. Их смысл в том, что – текст параллельно рисункам. Чем напряженней рисунок, тем напряжен-ней текст. Аполлинер создал свой чрезвычайно напряженный бестиарий, свою книгу. Он сам, или кто-то назвал: верлибр. Такие стихи. Вот это и была произведенная им революция. По сути: из древности. Он так и объяснял и толковал. Не поняли, не приняли во внимание то средневековое содержание, тот дух, тот смысл – отчего и возникает напряжение. Взяли только внешнее, оболочку, и вся Европа стала писать свободным стихом. Шлепают и шлепают. Рифма настолько забыта, настолько стала им чужда, что они уже и не понимают, что это такое. Так можно писать сколько угодно. Едет казах в степи и поет: вот облако, вот скала, вот собака, вот дерево, вот я еду. Точка. Стихотворение готово. Или я сочиню сейчас: вот человек прошел, вот лес, вот грязь, вот дорога, вот я говорю. Точка. Я хоть еще выбираю как художник. А можно и не то нагородить. У нас маразм наоборот: продолжают шлепать стихи в рифму, которая себя здесь давно изжила. Дошло до издевательств. Блок в этом своем «О доблести, о подвигах, о славе» рифмовал: ушла, пришла, ушла. Что ж, он не сознавал, что делает? Прекрасно сознавал. А посмотри перевод Бальмонта «Баллада Редингской тюрьмы»: у него там рифма дробится в предокончаниях. Это что-то новое. У Цветаевой простейшая рифма. Но в строке – исключительно напряженная внутренняя рифмовка и звуковая нагрузка, до рифмы на окончании. Все смещено влево. А в древнерусской поэзии вообще нет никакой рифмы. Она ей была не нужна. То же – во всей мировой древней поэзии. «Слово о полку Игореве», летописи – это стихи, поэмы, записанные сплошным текстом. Проза по сути дела. Это потом разбили на строки и строфы – по западному образцу.

Я давно все это понял: на что надо ориентироваться. Уже в двадцать три года я обратился к древнерусскому языку, к летописям, к «Слову о полку Игореве». К чему ж и обращаться, как не к живому источнику языка, к его силе и чистоте, к началу, когда язык еще мощен. Все великие поэты обращались к древности. И создавали современные поэмы на основе древнего духа и древнего языка. Этого никто не понимает. От меня же шарахаются. Для них я что-то чуждое и чудовищное. Конечно.

Шарль де Костер пошел еще дальше: стал писать на старофранцузском, да еще фламандского диалекта. Он вообще никому недоступен. То же самое – Вийон.

Я живу только языком. Так я устроен. Любовь, страсть, призвание – громкие слова. Если их отбросить – просто такая потребность, необходимость. Бывает хуже: у наркомана потребность в наркотиках. И знает, что погибнет через несколько лет. Но потребность выше знания. Я живу этим языком, потому что я с этим языком родился. Родись я во Франции, жил бы французским и так далее. Здесь я живу русским языком. Более того – я живу языком древнерусским. Мой источник – летописи. Я не могу читать газеты, книгу открою – тошнота. Мне нечего читать. Наверное, есть еще много древних летописей где-то, но они недоступны. Раньше я хоть интересовался русской историей. Вся история кончается восемнадцатым веком, на Татищеве. Карамзин – ужас. Читать немыслимо. Соловьев – тоже. Никогда я не буду об этом говорить. Зарекся. Ничего не понимают, не слышат. Я отказался от всех выступлений, от всех интервью. Придет другое время, другие люди, которые будут способны это понять, захотят. Придет время – и все опять откроется.

Мне совершенно все равно, что будет с этой Россией или с Францией, со всем миром. Все, что происходит вокруг, – безразлично. Небезразлично мне только одно – язык. Я им живу, я – его кровь, его внутреннее, его дух. Мой древний источник. Весь мой язык – по напряжению, по составу, по корням – из древности. Пушкин свел этот могучий язык к обыкновенному, к разговорному. Что ж, надо на чем-то говорить. Но это отнюдь не значит, что надо на нем писать. Тунгус Айги, искренне любящий русский язык, мне куда дороже, чем вся эта свора, к языку безразличная и язык поганящая. Каждый день издаются на потребу самого низкого языкового вкуса тысячи книг жуткого чтива. Неудивительно, что я непонятен.

11 ноября 1997 года. У него недописанное письмо на столе. Мы идем гулять, несмотря на плохую погоду. В лесу темно, мокрый снег, слякоть.

– Болтаю, чтобы скоротать время, – говорит он. – Когда человек заблуждается насчет других, это нормально. Но когда заблуждаются в себе – вот это ужасно. Считает себя деятелем, а сам лентяй. Поэтом, а сам бездарь. Певцом, а сам хрипит. Живописцем, а сам маляр. И так далее. Много. И вокруг этого крутится мир. Человеку, каждому, интересен только тот отрезок жизни, когда он начинает помнить и до обрыва сознания. Никто ж не знает, что там – за чертой. Может, что-нибудь сверхпрекрасное, а может – наоборот. Об этом бесполезно думать. Только этот отрезок сознания. И кто как его заполняет, тем, что интересно его организму, смотря, как кто устроен. Политику – та арена, поэту – стихи, пьянице – вино. Вот и все. Так и надо жить. Понять себя: что тебе лично интересно. Все склонны себя преувеличивать. Надо смотреть здраво. Никакой правды в мире не существует, в истории – тоже. История – миф. Факты? Только даты и ситуации. Каждый на одно и то же смотрит по-своему. Нет одинаковых взглядов на предмет. Все разные. Значит, существуют только впечатления. У живого человека они живые, у тупого – никакие, потому что он ничего не видит.

О литературе говорить надоело. Во как тошно. И бессмысленно. Все равно ничего нельзя объяснить. Это критики объясняют, за это им деньги платят. О человеке давно все известно. Что можно сказать нового? Нет, толкут воду в ступе. Долбят и долбят одно и то же. И это называется – философия. Помню, в двенадцать лет первый раз открыл Шопенгауэра и удивился: что это за открытия такие великие. Это же везде, во всех книгах можно прочитать. Прописные истины. Вот так мудрец! Или же – Сартр. Грань между жизнью и смертью. Экзистенциализм этот существует уже в древнейших писаниях. Опять – что тут нового? Словоблудие. Да ну.

На Востоке, в Древнем Китае – одна великая идея: понятие пустоты. Так называемый пустой ум. Освободить свой ум от всего содержания, которое внушил мир людей. Выбросить вон все эти идеологии, морали, религии. И тогда станешь самим собой. Это единственно правильный путь. Вот и вся философия. Жить тем, что приносит тебе удовольствие, делает тебя счастливым. Велика мудрость. Нет, не понимают. Всегда ищут чужое, зарятся на не свое.

Сейчас сильно устаю. Три года назад я еще мог работать по вечерам. Теперь нет. После двух часов – каюк, ум не крутится. Три года назад я и бабы ни одной не пропускал. А шли потоком. А теперь и общения никакого. Сам видишь.

Возвращаемся домой в темноте. Он спотыкается, держится за мой локоть.

– Знаешь, как опохмеляются в Ташкенте? – спрашивает он вдруг. – Хаш называется. Что-то вроде кипящего студня, только в десять раз сильнее по консистенции.

28 ноября 1997 года. Сегодня он гулять не хочет, плохо себя чувствует. Сидим за его столом у окна. Он стал говорить о книге Митурича, которую я принес ему прошлый раз.

– Митурич – отличный художник. Статьи Харджиева – только до тридцатых годов, как и у всех у них. Да и вообще ничего искусствоведческого не стоит читать. Любые объяснения искусства бессмысленны. Как объяснишь работу художника, живопись на картине или слова в стихах, если и сам художник не может объяснить, что он делает или сделал. Это же тысячи цветов, тысячи мазков в неповторимом, единственном сочетании. И слова в стихе, и фразы в прозе. Они говорят сами за себя. Как можно сказать за них? Что? Художники и не говорят, они, как правило, молчат о своем деле. Если говорят, то это или мистификация, или пишут новую книгу об уже написанной книге, то есть – опять так называемое творчество, а не объяснения.

Да, знают нервы – то, что делаешь, и то – только пока работаешь. Кончил работу – все, ничего уже не знаешь. Видимо, достаточно просто, потому что делается легко. Есть увлечение, воодушевление, садишься и пишешь, пока пишется. А если не идет, то насиловать себя, просиживать задницу, потеть над листом – пустое и вредное занятие. Самое лучшее получается – когда импровизация. Или даже – только тогда что-то и получается.

Откуда берется это воодушевление? В голове. Да хоть из задницы. Какая разница. А искусствоведы – болтовня, словоблудие, объясняют для своего заработка, кормятся этим. Как можно передать видение глаза – словом? Абсурд. Самое лучшее – импровизация, потому что – свободно.

Ничего я уже не могу сказать о своих книгах: ни о «Дне Зверя», ни о «Доме дней», ни о чем, что уже написано. И перечитывать себя не могу. Это как запор. Копилось, копилось что-то в тебе, мучило тебя, нестерпимо, жуткие страдания, просрался наконец – о, какое облегчение, какое блаженство! И кто же захочет рыться в собственном говне?

Да, в писаниях есть правильные ориентации, например: наблюдать детали, жизнь непосредственно – как она у тебя идет, дневниковость. Но и это только один раз, как один из приемов. Пережить его, пока есть увлечение этим наблюдением и записями своего глаза. Тогда все само собой складывается и идет в руки. На ловца и зверь бежит – это закон. Увлечение, любовь к чему-то, полная самоотдача, при наличии дара, разумеется. Прошло увлечение – бесполезно возвращаться к этому приему. Он уже будет мертвый, и наблюдение будет – только мертвый каталог деталей, и книга будет мертвой без этого воодушевления. А его насильно не вызовешь. Оно или есть, или нет. Одному дается много, другому – никогда. Это талант и есть. Как его объяснишь.

Вся русская литература поголовно сюжетна. И стихи – вот в чем ужас. Романы, повести, рассказы пишутся по плану, создаются конструкции. Лермонтов очень силен в деталях. И у него, собственно говоря, нет сюжета. Мотался по горам в кибитке и смотрел. Вот что у него главное. Конечно – как смотреть. Сильный глаз. У японцев – Кавабата. Этот тоже чрезвычайно силен в деталях. Лесков – «Левша», «Очарованный странник». Блестящие импровизации, написано на одном дыхании. А сколько у него томов скуки! Видно, что высиживал, вымучивал, моральные установки, идеи. Да, у него особый угол зрения. То, что бывает крайне редко. Монтень? У него очень много цитат, чуть ли не весь он на цитатах.

Всем живешь один раз.

Посмотри, как живут в деревнях, хоть бы у меня на Мшинской. Да и по всему миру так. Эти крыши треугольником, лопаты, ломы, колодцы. Эти серпы. В каком веке там живут, как ты думаешь? Это же две тысячи лет до нашей эры, это Древний Египет. Ничего не изменилось, ничего не меняется. Радио, телевизор – пустяки.

Да, только в искусстве движение. Но куда? Назад, в древность. Только взгляд назад и возможен, только там и можно найти пищу, опору, новое что-то, помощь – для нового толчка вперед. А как же иначе. Что же ты можешь увидеть и найти в будущем? Ничего, там пустота. В настоящем? Настоящее бесформенно, хаос. Только детали, природа. Но и природа – древнее древнего.

Откуда пошел весь этот мерзостный реализм? С помпейских фресок. Когда откопали этот мерзостный городишко, который боги абсолютно справедливо залили лавой и засыпали пеплом. Копии с жизни как она есть – их фрески. Что это – как не реализм? Рабски копировать, вместо того чтобы свободно видеть. Копии с реальности, я и говорю. Реальности нет? Все наоборот. Как раз только реальность и есть. И это самое прекрасное, что существует в мире. Реальность зримая, горячая, осязаемая, звучащая. Только и надо – ее видеть. Но ее не видят девяносто девять и девять десятых процентов людей, то есть почти все. Рабы, они знают только свою тупую, ежедневную работу. Когда им видеть. Конечно, для них нет реальности, нет видимого мира. И это специально пропагандируется и внушается властями, это им выгодно, на этом строится вся их идеология и философия в кавычках: чтобы рабы работали и не отвлекались на видение, на богатство мира. Увидят – задумаются: а зачем им нужна эта каторга?

Да, умение видеть правильнее всего назвать естественностью. Когда человек не лжив, прямо и открыто смотрит на природу, не обманывая ни свой глаз, ни другие чувства. Тогда побоку и коммерция, и карьера, и все. Человек поглощен содержанием реальности, видимого мира. Естественность это и есть свобода, талант, способность к контакту с людьми, с животными, растениями, камнями, с чем угодно. А на ловца и зверь бежит. Я уже говорил. Только мало кто этим обладает. Все крупные писатели были естественны. Естественен, значит, свободен, открыт. Без шор, без комплексов, без боязни, без оков. Да, конечно: правильная или неправильная нацеленность в писаниях оттого, есть или нет естественность.

Все страдают. Это идея христианства – страдание. Вот и ходят все со страдальческими лицами. По телевизору выступают – тоже страдальцы с такими откормленными холеными мордами, глазки закатывают, слезки льют, болеют за все человечество. Бандит на бандите. Кто больше всего страдает за все человечество – тот самый большой бандит и есть. Банкиры тоже страдают, рыдают буквально, хапая денежки, а им все мало. Вот и плачут, бедняги. О, и Достоевский страдал! В жизни, как человек – это мерзость редкая. Страдал оттого, что проигрывал громадные кучи денег. А потом рыдал, страдая, что проиграл, и ударялся от страданий в пьянку, и пропивал еще больше. И опять страдал, очухавшись, с похмелья. Так ему совестно было. В романах страдания вообще нестерпимы. Это самое мерзкое, что может быть в мире. И Толстой страдал – тот от своего величия. Он же параноик, мания преследования, что и переходит в манию величия. «Война и мир» – действительно великий его порыв. Такая громадина! Сразу известность, мировая слава, ну он и решил, что равен богу. На этом и свихнулся. Я ничем не страдаю, ни физически, ни, тем более, нравственно. Никогда у меня этого не было. И от глухоты не страдаю, и тяжелейшие операции переносил легко и спокойно. Наоборот, я на физические страдания иду с радостью: они меня взбадривают.

Абсолютная естественность – это абсурд. Чтобы было искусство – нужен отбор естественности. Разговоры об этом бессмысленны. Кто это не понимает в себе, тому не объяснишь. И объяснений ищут только дураки, они и задают вопросы. Есть способность к искусству или ее нет. Раскрываешь книгу, читаешь: сильно, свободно, звонко, искусно. Вот все. Что объяснять. Кому дана эта способность, тому одновременно дается и желание все изучить в этой области. Одно связано с другим. Вот как кошка. Она от природы охотница, ее природное назначение, иначе она не выживет. И у нее инстинкт: только встанет на лапы, начинает обнюхивать все вокруг, изучать мир до мельчайших деталей. Изучит, узнает и хранит это знание всю жизнь, неважно, будет ли использовать или нет. Понадобится – использует, поймает мышку за милую душу. Это ее призвание – ловить мышей. Так и поэт – изучает стихосложение, технику своего дела. А как же. Это уменье.

Не могу не писать. Потребность. Бывает, специально себя останавливаю, не даю себе, гуляю, хожу на почту, на рынок. Два, три дня. Особенно, когда вот такой мрак. Но… только выглянет солнце – руки так и начинают сами шлепать по машинке, что попало, что в голову взбредет.

Он встал из-за стола. Кипятит воду в белом цилиндрическом электрочайнике. Снег, сумерки. Заварил. Налил в чашки.

Продолжил разговор:

– Футуристы – открытие новой технологии. Это нельзя не знать. Блок не перешел на прозу. Не умел. У него только прекрасные кусочки в записных книжках. И Пастернак не умел. Его «Доктор Живаго» хаотичен. Почему не умели? Не умели и все. Почему я не умею писать рассказы? Не дано. У меня получился только один рассказ: «История одной любви». Там я и лягушка. А дальше не пошло. Все мертвое выходило. Думал целую книгу рассказов написать. Не тут-то было. Все сжег.

Я теперь думаю, что зря я столько лет вел ЛИТО. Это мне психически повредило. Пустое время. Тексты? Никогда мне не были интересны. Чушь, да, забавляла. Но на то она и чушь.

Вот тебе пример: Дюрренматт. Писал всю жизнь скучные тома, классицизм. В шестьдесят стукнуло, инфаркт, чуть не сдох. Очухался, понял – все чушь, что он писал, все идеи слетели. Стал свободен. И какие великолепные рассказы он написал под конец жизни. Особенно хорош этот: как богач вернулся из Америки в родную деревню, в горы. Да, «Лунное затмение».

Статьи Малевича – какой ужас. Он левее всех левых. Похлеще Маяковского. Добровольный коммунист, организация пролетарских музеев, пролетарское искусство и так далее. И это абсолютно серьезно, в хитрости его не заподозришь – подпеть власти ради самосохранения. Ему уж сорок лет было. Да и зачем ему? У него уже и тогда была мировая известность. Революция была совершена вовремя. Все было сделано правильно. Православие превратило всю страну в гетто. Я терпеть не могу этого скуластого с мордовской мордой. Но сделал он все правильно. И когда я вижу по телевизору, как летят вверх эти башенки, купола с крестами, то есть – взорванные, – у меня сердце радостью заходит, я, можно сказать, ликую и на седьмом небе. Нет, все тогда было правильно сделано.

То, что сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» были подсказаны Гоголю Пушкиным, – басни. Не верю. Эти пустяковые, собственно говоря, анекдоты ходили по всей России. Из любого дерьма можно сделать конфетку и из любой конфетки – дерьмо.

У стрекозы, у пиявки, у камня рисунков в тысячу раз больше и они в тысячу раз интересней, чем у какого-нибудь древнего китайца. Там – бесчисленность и многообразие. Меня, например, до сих пор поражает полет стрекозы. Как она стоит в воздухе и мгновенно переносится туда-сюда, почти на одном месте, и вся трепещет! Тысячи граней, зигзагов, отражений, колебаний! Где ты такое найдешь? На каких рисунках, даже и древнекитайских? Вот на что надо смотреть. Я лично зачарован. Или – движение пиявки в пруду, эти зигзаги. Попробуй-ка воспроизведи. Какая пластика!

Китайцев я теперь тоже не понимаю: сидеть годы, чтобы написать одну линию на одной веточке.

Микромир – вот чем можно жить, никуда не уезжая. Не обязательно природа. Скажем, и в городе есть многое. Центр Ленинграда, там, где много декоративного. Все тот же самый лабиринт мелочей. Я там часто гулял ночью когда-то и многое видел.

Ну, я тебя замучил. С часу дня болтаю. Уже половина восьмого.

10 декабря 1997 года. Сегодня, когда я пришел к нему, привезли мебель из магазина. Грузчики внесли кресло. Он долго его щупал, сидел, пробуя, важный, с серебряно-белой гривой волос, восседал, как на троне. Вполне довольный, он оделся, и мы пошли гулять.

В лесу чудесно. Выпал чистый снежок. Блестят на солнце верхушки запорошенных елей. Он стал говорить, изливая свое раздражение и гнев:

– Эта страна самая дикая и самая ужасная на земле. Страна негодяев, как назвал Есенин. Где ты мог видеть книгу Эзры Паунда? Паунд здесь не издан. Да и ничего из того, что сильно, здесь не издано и никогда не будет издано. Поэтому и меня здесь не издают. Такая страна. Боятся. Чего? Проявленной в книге или картине свободы. Любого проявления свободы они боятся. Это же им нож в горло – любая свободная личность. А художник – личность резко свободная, самобытная, уникальная, яркая. Какой пример массам рабов! Художник по психике – анти-рабское, неподвластное никому и ничему, неподчиненное никакой власти, никаким доктринам, самовольное, само по себе – закон и ценность. Художник здесь, в этой системе, основанной на безоговорочной, абсолютной, тотальной, рабской покорности и подчинении, – невозможен, немыслим, враг номер один. Такого здесь уничтожают сразу. Система послушания, самый жесткий деспотизм тупости и мертвечины. Ничего здесь не издано из явлений высшего порядка, то есть наиболее сильного, наиболее свободного. Если издано, то в обезвреженном виде. Из тигра делают зайца.

Есть внутренняя одаренность, прирожденная свободность. Внешним, техникой могут овладеть многие, это не слишком трудно. Внутренняя одаренность – не частое явление, человек смеет жить своей жизнью. Живой: все в нем живое и отважное в утверждении своего живого, в проявлении себя. В любом веке, в любой господствующей в данную эпоху стилистике таких несколько и они резко выделяются. Даже в реализме. Уж на что мертвый, тупой, подлый, неповоротливый метод. Не книги, а бронепоезда какие-то. Это порождение девятнадцатого века. По сути дела – антихудожественный и антиживой метод мышления, отношения к миру, восприятия. Метод мертвечины.

Чем свободней, тем сильнее, тем живее. Этих-то и уничтожают в первую голову. Если не физически, то замалчивают, не издают, обезвреживают бездарными переводами, обсахаривают, уничтожают книги. Так что, как видишь, я далеко не единственный. Таких гавриков в мире было много.

Петр Первый – могучая, свободная личность. Подобных ему в мире не было. О Петре не написано ни одной настоящей книги. Его «Всепьянейший собор» не издан. Да, и Иван Грозный. Но он не знал русского языка. Он же грек, Палеолог по матери, от византийских императоров и Рюриковичей. Как и Петр, ненавидел свою страну лютой ненавистью, и страну и людей. Так чего же ждать. Вот и докатились. Что в то время было написано на русском языке? Книга Афанасия Никитина. Сказание о Ермаке. Чистый русский язык.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?