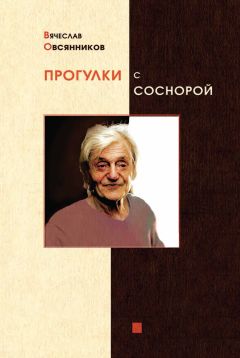

Текст книги "Прогулки с Соснорой"

Автор книги: Вячеслав Овсянников

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

Толстой против Шекспира – это реалист против артиста. Не дано ему было это, то есть артистизм, вот и раздражало это в других. Реалист, то есть – тупость, полное отсутствие юмора, отсутствие вариантов, игры. Артист и на себя смотрит с юмором, и на свое занятие и опрокидывает то, что только что утверждал, он может выступать в самых разных ролях, под самыми разными масками, сочиняет, фантазирует, создает самые дикие, немыслимые ситуации и характеры, он полон жизни, он постоянно в действии, он герой, сам бог, он крутит-вертит миром, чтобы развлечь себя и над собой еще и посмеяться потом. Реалист же – антипод артисту, однолинеен, катится в одном направлении по одним рельсам, как бронепоезд. Негибкость, неповоротливость, олицетворение всяческой тупости. Шекспир – мой, я – из того же рода. Толстой – чужд. Хотя понимаю, что тоже – лев. Но это не тот лев, не искусство.

Почему мне чужды все мои ученики? Потому что все они пусты и мертвы, в них нет своего «я», а только ячество, тщеславие, амбиции.

Пушкина надо понимать и ценить как создателя русского языка. Тут он гений. Но как поэт он ничтожен. Таких в мире много. У каждого народа есть свой создатель языка. И у удмуртов, и у мордвы, и у чукчей, и так далее. А действительно могучие фигуры в русской литературе, гении-поэты – кто? Только Гоголь и Лермонтов. Оба совершили в девятнадцатом веке революцию, каждый – противоположную друг другу. И потом это развернули в полную силу в двадцатом веке, не в прозе, только в стихах, несколько поэтов: Цветаева, Хлебников, Маяковский, Пастернак, Крученых, Блок, Есенин. Андрей Белый – гиперболизированный Гоголь, мертвечина. Нет. Те, перечисленные – все. И в языке, и в ориентации, в правильной позиции, в правильной постановке голоса, то есть в постановке «я».

В этом вся суть: понять ценность своего живого «я» – как самое главное, самое ценное в мире, как единственная ценность, ради чего тут стоит чем-то заниматься и жить. Ценность своего живого, свободного «я» – вот что нужно в себе растить и культивировать, вот какое достоинство никогда и ни при каких обстоятельствах не предавать, не заглушать, не давить, а, наоборот, давать этому полную свободу, полную силу и быть в этом отважным и полностью открытым. На такое способны немногие, правильнее – одарены этим. Это жизнь в себе: один что-то фиксирует, другой записывает свой бред. Какое им дело до этой страны и до того, что в ней творится и что вокруг делают множества множеств. Эти множества по сути дела ничем не живут. Они пусты, бездуховны. Даже пузом не живут. Если бы. Гурманство, скажем, тоже занятие, артистизм. Скука кругом и поголовная тупость. Рабы, у всех «я» задавлено. Никто не считает его ценностью, даже не видит его, даже не понимает – о чем речь. Еще бы – такова установка любой власти, любого государства: отнять «я». Такова система воспитания, внушения, идеология, патриотизмы, хренизмы и так далее. Первый принцип: не будь самим собой, не живи своей жизнью, считай себя неценным, ничтожеством. Раз себя видят как неценность, значит, и в любом другом ценности «я» не видят и не понимают. Поэтому завидуют, ненавидят любое проявление свободного, живого «я». Мертвецы ненавидят живых, потому что живое их тормошит, режет глаза, нарушает их мертвый сон, беспокоит, причиняет боль своей яркостью, одаренностью. Поэтому и книги не читают, книги, в которых блещет талант. Ценность «я» или неценность – вот тебе и вся так называемая философия.

Книгу об этом еще никто не написал. И я писать не буду. Зачем? Древние китайцы разделяли всех людей по ценности на три категории: творцы, цари и все остальные – множества ничтожеств. Сначала мне было смешно такое подразделение, а теперь думаю: все правильно. Не дураки же: они дали формулу. Исключения не учитываются, когда нужно дать общую картину. Понимаешь, о чем я говорю?

Стемнело. Вернулись домой. Он опять воссел на новоприобретенное кресло. Усмехаясь, показал магазинный чек:

– Вот, видишь, цена: один миллион двести тысяч рублей. А то ты напишешь в своих мемуарах, что стоило десять миллионов. А это будет вопиющая ложь.

Ты знаешь, что такое трехэтажная новгородская уха? Ничего ты не знаешь. Я ел с рыбаками на Ильмень-озере. И полкотелка не смог осилить: такая сытность.

Почитай переписку Львова – как будто написано в двадцатом веке. Сплошные тире, импульсивно, экспрессивно.

Потом он показал то, что нарисовал этим утром.

– Пробую в жанре портрета, – сказал он. – Видишь: какой-то японец, какой-то китаец. А это Петр Первый! Чудище! Глаза, усы!

22 декабря 1997 года. Пришел к нему в час дня. Он сказал, что очень доволен книгой Митурича с рисунками, которую я ему подарил. Гулять ему сегодня расхотелось. Он сел в кресло, закурил. Мне предложил сесть в другое.

– У художников взлеты могут быть в любом возрасте, и даже под самый конец жизни. Писатели – нет, после пятидесяти случаев не было. Пятьдесят – предел. Живопись и литература – абсолютно разные искусства, противоположные. Одно нерационально, глаз. Другое полностью рационально, слово, голос. Писатели рациональны на сто процентов. Пушкин – на девяносто девять и девять десятых процента. Кто наиболее нерационален? Тот, кто вообще ничего не пишет. Нерациональны мелодии. Скажем, у человека есть склонность к нерациональному, но кроме того он еще и овладевает всеми формами, всей техникой, всем знанием. Одно без другого не бывает, дается всегда в сочетании.

Талантливое, тем более гениальное произведение всегда уникально. Его не повторить. Иногда бывают неплохие разборы уже созданного, постфактум. Но это не урок автору. Отнюдь. Советы и уроки бессмысленны.

Графоманы мне понятны – страсть писательства, сотня написанных томов. Но публиковать невозможно. А те, кто мало пишут, мизерно, а думают, что они пишут, что – писатели. Непонятно. Эти амбиции непонятны. Просто слабые, нет призвания, а почему-то решили, что – есть. Не могут примириться со своей слабостью, а значит, непризванностью.

У тебя? Зачем переходить на личности. И не надо себе внушать. Ты не можешь этого знать. Дельвиг тоже считал, что он малозначительный поэт, второстепенный. А он – первостепенный. Теперь, возьми, наш Евтушенко. Шуму вокруг него, как будто он первый из первых. А я не знаю даже, какой он – пятистепенный или еще ниже.

Заумь-то как раз и абсолютно рациональна. Там все рационально сделано. Извини, ты сказал чушь. Как это: нерациональное, построенное сознательно? Как раз наоборот. Сознательно построенное свое естественное. А рациональное – то, что построено из искусственных знаний. Нерационально все, что естественно? Опять чушь. Скажем, родилась мелодия – нерациональное. Но ее фиксация – уже рациональна. Ты все ищешь определений неопределимого. Бессмысленное занятие. Все это не бывает в чистом виде, а только в смеси, у каждого по-своему. Утрилло, например, рисовал с открыток, а вкладывал свое божественное видение, интуицию и все преображал – линию, цвет. Такой метод. У других – другой. Для Пикассо, Модильяни метод Утрилло был бы дик. Гойя, Рембрандт самое лучшее писали под конец жизни. Отпало все лишнее, кроме прямого видения. Все, и бабы. Алкоголь – нет, всегда оставался, до конца. Рембрандт уже до того дошел, что рисовал свои башмаки.

Японский трактат «О цветке стиля» – там все точно сказано о так называемом творчестве.

Что? Творчество – цветение? Полная чушь. Какое там цветение! В том и прелесть этой книги, что там нет ни слова о творчестве. Там я прочитал прекрасный совет: не следи за талантливым актером, что за ним следить, ты и так знаешь, что он талантлив. Но внимательно наблюдай за плохим актером, чтобы самому никогда не делать так шаблонно, как он.

Что? Талант виден на фоне бездарного? Ерунда. Чем больше смотришь на бездарное, тем ниже опускаешься. Пример: объявили в советскую эпоху, что и в деревне есть таланты. Если ты талант, то обязательно поедешь в город – за знаниями в этом деле, и узнаешь, кому ты равен. А в деревне – какие же равные? И в городе накаленная атмосфера, во всех смыслах. Это необходимо. Китс был негоден для жизни в городе, а приехал, забился в угол и дрожал. Но приехал же!

Комментарий этого японца к «Книге перемен» – жуткая ерунда. Не знаю, что нашел в нем Шуцкий, его восторги мне непонятны. Да что говорить. Он же русский, значит – рационалист. Ты вот хочешь узнать тайны жизни. Ты думаешь, я бог. А я не бог, и мне эти тайны не объявлены. Я только приближен к богам. Но не к богу.

1998 год

2 января 1998 года. Сегодня он в красной рубашке. На столе у него елочка. Стал говорить о Митуриче:

– Вот простой парень. Все правильно понимал. И написал все абсолютно точно. Так что я лишний раз убедился, что не я один так думаю. И писать об этом бессмысленно. То есть теоретизировать. Каждое слово уже написано – точь-в-точь. У Митурича каких-нибудь десять страничек, а все сказано до конца, до предела. Звучит это у него наивно, но абсолютно правильно. Это жесткость в максимуме. Отрицание до предела всего, что неценность в искусстве. Но тогда летит слишком многое. Все импрессионисты. Школы и красивые картинки. И Малевич летит – конструктивизм. И кубизм, и футуризм. Слишком много конструкций и литературщины. А разве может быть литература без литературщины? Остается совсем немного чистых, свободных, живых вещей. У каждого есть несколько. От Хлебникова тогда тоже остается немного. У него тоже уйма литературщины и прочего. Все его поэмы. У Митурича тоже – несколько рисунков. Как правило, остается только то, что написано мгновенно, одним росчерком. Но это безумие – такой путь. Он добивался идеала и без конца рвал свои рисунки, как Сезанн. Но идеального не бывает, идеальное невозможно. У любого так называемого шедевра есть свои погрешности, свои ошибки. Посмотри зорким глазом на безукоризненную с виду линию и обязательно увидишь какой-нибудь хотя бы микроскопический сбой, когда рука дрогнула. И стихотворения ни одного не найдешь, чтобы был абсолютный шедевр. Хоть какая-нибудь одна буква, а грешит, не точна.

Да ну. Тогда вообще нельзя ничего ни рисовать, ни писать. Что бы ни написал, ни нарисовал, будет хоть чем-нибудь, а неверно, не чисто, не абсолютно. Ну разве что точку поставить. Что идеальнее. А посмотри на нее в микроскоп – ужас, размазня, грязь. Так что же делать? Вешаться, что ли? Нет, это безумие. Так нельзя. Об этом не надо думать. Художнику, то есть тому, кто сочиняет, работает воображением, не надо фиксировать для себя на бумаге подобные открытия. Художник импульсивен, живет этими импульсами. Ему не надо задумываться. Тем более фиксировать на бумаге свои мысли. Потом придется их преодолевать в себе. А зачем это?

Выпив чая, пошли гулять. Идем, не торопясь, по лесной дороге. Морозец, чистый снег, лыжники проносятся мимо нас как молнии, туда-сюда. Он продолжил речь о живописи:

– Сезанн? У Сезанна не было наставников. Он ни у кого не учился непосредственно. Все сам. Никаких учителей. Сам ходил в Лувр всю жизнь, срисовывал Веласкеса.

Нет, идея Митурича – безумие. Если так – все повторяют друг друга и в искусстве не найдешь ничего нового. Только, чем дальше в древность, тем сильнее. Скажем, сейчас нет в мире ничего сильнее живописи Вавилона. Но ведь и до Вавилона что-то было. Скажем, эта легендарная погибшая Атлантида. И до Атлантиды что-то было. Все – повторения. Но в искусстве главное – новые акценты. Вот и все. Все березы с виду одинаковы. Но это неправда. Ведь у каждой березы своя особая внутренняя жизнь, своя судьба, отличающая ее от других. Так и люди, так и все в мире.

Вот я тебе приведу пример. Я тебе уже рассказывал о Гримжике. Он в живописи был тогда высший эксперт. Выше не было. Все несли ему на суд свои картины. Так вот, мы с ним тогда часто гуляли. И в Крыму однажды были вместе, собирали камешки с рисунками, а они попадаются очень редко. Так вот, он мне признавался, что уже не может смотреть ни на одну картину, какой бы она ни была сильной и гениальной. Потому что он дошел до ручки в своем сверхвидении и знании. Он видит, что абсолютно все повторяют друг друга и один исходит из другого. Тошно смотреть. Вот только камешки он еще и может собирать, оттого что не отвязаться от привычки. Тогда я его не понимал, говорил, что есть все-таки разные акценты. Но потом и сам дошел до того же. Сначала не смог уже смотреть импрессионистов и все, что дальше. Потом и кубизм. Потом все Возрождение. Там у них только одно открытие и было – сфумато. Рассеивание света. Не обводить линиями, а этакое рассеивание. Да, это было сильно. Открыл это Леонардо. Только это от всего Возрождения и надо оставить.

Многие так: откроют что-нибудь и на этом все. Одни честно молчат, другие спекулируют на своем открытии. Дали всю жизнь спекулировал на одном своем приеме. И Пикассо.

Христос спекулировал на своем самоубийстве. Как баба. Чтобы о нем говорили после смерти. Не выдерживали своих же догм.

В этом японском трактате, да, «Предание о цветке стиля» – много полезных советов. Нет, не поэма. Поэмы-то всегда бесполезны, иначе это не поэмы. Такую книгу надо читать лет в двадцать. Тогда она на пользу. А когда уже сложился, она только навредит. Будешь думать, как ей следовать, а это-то и не нужно. В этой книге нет категорий. Там и так и так. А то, что я сегодня говорю всю дорогу, и есть – категории. Митурич тоже сказал нечто окончательное, на века. Все правильно сказал, но категорично.

Нижинский? Я жил на Карла Росси как раз там, где были его апартаменты. Гений танца. Такие полеты, пируэты. Высшая пластика тела. Выше нет. Но и ему надо приземляться. Точка фиксации. Значит, уже не идеал. Нет, это не совершенство. Это совсем другое. Совершенство – это мастерство. Больше ничего. Мастерством можно овладеть. Оно определимо. Мастерство – только самая первая и необходимая ступень. Нет мастерства, и говорить тогда не о чем. Мастеров много, мастерством все владеют. А это – гений, полет. Я тебе уже говорил: это как водишь машину. Конечно, необходимо уметь ее водить. Многие умеют водить. Но есть гонщики. Для них умение владеть машиной – смешно. У них гонка. Они не замечают ни машины, ни себя. Она – их организм. Они же – только скорость, гонка. Машина всего лишь средство. Об этом говорить бесполезно. Или есть, или нет. Теоретизируют те, у кого этого нет. А это только практика, только само дело, действие.

Рисунки на камнях? Нет, они не лучше. Те же ошибки, что и у людей. Но они урок: что то же самое организуется само собой, все стили.

Одаренные жизненной активностью (жизненно активные) тянутся друг к другу. Блок отмечал только двоих: Хлебникова и Маяковского.

Борьба с самим собой – тоже липа. От дури, когда свихнешься. Вот как я в этот год писал свою философскую книгу, которую теперь надо в печку. Да, тогда мало что остается. Если отбирать только самое живое и свободное. Я сжег у себя две трети. А всегда тянуло – девять десятых. Оставил, потому что – слабость. Есть что-то живое – вот и оставлял. У Пушкина многое надо бы в печку. Всю прозу, кроме Петра Первого.

Там у него, и в русской литературе, впервые появился чистый, строгий, сильный язык. Но мертвый. В «Капитанской дочке» живой, но это ужасно, Вальтер Скотт. «Дубровский» еще ужасней. «Пиковая дама» – калька с Мериме. «Медный всадник» – в печку. Мертвая поэма. Он и назвал: повесть. Ну и писал бы повести. «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан» – в печку. Цветные картинки. Блестящие стекляшки для дикарей. «Борис Годунов» – в первую очередь. Оставить только сцену у фонтана. Я бы от нечего делать стал бы издавать избранное русской литературы. Уж я бы издал, на свой взгляд. Тютчева – стихотворений семь-восемь. Фета – тридцать. Всех бы понемногу. Самое высшее. Было бы правильное представление. Гоголя, да. Всего. Показать его со всеми его ошибками.

Надо запомнить одно – никакой истины нет. Истину придумали, а потом мучаются. Нет никакой истины, есть люди.

Самое чистое – писать мгновенно, импульсами. Да, но не здесь. Здесь уже все исчерпано. Так я написал «Башню». Это было для меня открытие. Я впервые увидел предметы: стол, стул, окно, раму и так далее – в комнате, в доме. И никто не видел это в литературе. Открытие. Но теперь это исчерпано. Надо что-то другое. Смотреть из окна – на Мшинской. Я тебе уже говорил: важны контакты, живые с живым – с деревьями, растениями, животными, бабочками, стрекозами, жуками, осами, ежами. Не обязательно с людьми. Вот что нужно.

В шестидесятые годы воздух посвежел во всех странах, во всем мире. Появилось много талантливого, сильных книг, картин. Открылись умы. Видимо, дуновение из космоса. Что-то там. Им-то там сверху на людей наплевать. И не знают, что есть такие – люди. Но действие излучения пронизывает все и на землю идет. А теперь это дуновение кончилось. Ничего нет вот уж тридцать лет. Пусто.

Не видеть в мире ничего нового – это восприятие старости. Чтобы успокоить, приготовить к смерти. Некоторые и в двадцать уже старики, и в девять. А молодость всегда ищет, она живая, для нее мир полон новизны.

Нет, Митурич все-таки чудак. Его идеал непогрешимости – абсурд. А как же поиски, порывы, ошибки? У него это так, а у другого может быть иначе.

Михнов, да. Самый жесткий, самый активный из всех них. И пошел он дальше них.

Сфумато значительно скромнее приемов импрессионизма. Благороднее. У тех кричаще, пестро.

Занятие переводами – мертвое дело. Там нет никакого моего «я». Что-то вроде онанизма, без выхода на бабу. Когда уже ничего мужского не можешь по-настоящему.

15 января 1998 года. Погода для прогулки не очень благоприятная. Оттепель, лужи, лед, скользко. Он стал говорить об одном из своих учеников:

– Ему не надо было со мной в жизни встречаться. Очень большой талант, глубоко образованный, знает два языка – английский и польский. Пришел ко мне в шестнадцать лет. Уже тогда его стихи поразили. И сильно, и красиво. Свой голос. Ему подобные, так называемые оригиналы обычно ни к кому не приходят, во всяком случае не задерживаются, отстраняются, избегают. Этот задержался надолго. После поездки на юг привез удивительный цикл стихов. Открытие себя. До этого тоже были прекрасные стихи, но герметичны. А тут – открытые, свободные, открытие своего «я». Одно стихотворение совсем великолепно. Оно бы годилось эпиграфом любому крупному поэту, даже – любому крупному человеку. Он посвятил это стихотворение мне. Мои высокие оценки и хвалы сильно его тогда окрылили. Так и шло какое-то время. Потом у него, видно, что-то в голове звякнуло. Он как-то тихо-тихо от меня отошел и совсем исчез. Не подавал никакой вести. Решил, наверное, что сам с усам. Самостоятельный. Правильно, конечно. Но все-таки дружеские отношения можно было бы поддерживать.

А он пропал – и ни слуху. После моей катастрофы, когда мне требовалась помощь и я действительно был в жалком состоянии, так ведь и не объявился. А не мог не знать, что со мной случилось. Весь город знал об этом. Впрочем, и никто из так называемых моих друзей не объявился. Пили вместе – друзья были. А тут – никого. Ну, ладно. Их дело. Узнал, чего стоят люди. Потом уже я сам позвал его к себе на пятидесятилетие. Он, конечно, обрадовался, прилетел. Видишь, гордость его заела. Он только утром ко мне мог. Погуляли вот так же в лесу. Апрель, тепло было на редкость. Гуляли в рубашках. Дома он выпил, разнежился и решил остаться на вечер, когда все гости соберутся. Тут уж я сам разозлился и вежливо так прогнал его. Мол, знаешь, мы слишком долго не виделись и нам теперь тяжеловато будет общаться. Естественно, он опять исчез. Навсегда. Но вот что получилось. Он стал писать полностью под меня. На сто процентов. Так что не отличишь. Скажем, неискушенный человек может и принять его за меня. Что это значит? Оказался психически неустойчив. Рефлексирующий. Подавила и сломала более сильная психическая сила. Бывает. Так же было у Пастернака с Маяковским. Маяковский – необычайная психическая мощь, громадный талант, подавлял всех вокруг себя. Пастернак, чтобы освободиться и быть самим собой, бежал на Урал, на целый год. Там и написал свою гениальнейшую книгу. Вернулся – Маяковский первый ее оценил, был в восторге, обратил на нее внимание лучших ценителей, сделал мировую славу этой книге. Блок не дожил. Но я уверен, что у него был бы тот же отклик.

Шкловский же бывший террорист, эсер. За километр почуял, что к нему идут из чека арестовывать. Нутром чуял: вот свернули на его улицу, идут, входят в дом, поднимаются по лестнице. Успел приготовиться. Впустил и всех до одного расстрелял в несколько секунд. Загримировался и убежал за границу. Леф субсидировали страшные силы. Пастернак не хотел быть замешанным в такие дела. Пахло пулями.

Да, так вот: вместо того, чтобы сохранить и развивать свое, он, лучший из моих учеников, стал бороться со мной. Общие футуристические приемы – ерунда. Общая школа. Куда денешься. Все мы из нее. Да ну – школа. Просто читаешь книги, которые тебе нравятся, и они откладываются, перемалываются. Свое все равно осиливает, остается. Прокручивает там в себе это ЭВМ и выдает свое из усвоенных элементов прочитанного, пережитого. У всех так. Но хотя бы к тридцати годам надо же изучить и знать свой характер. Раньше – к двадцати пяти. Кто интуитивно, кто рационально.

Ты, вижу, устойчив, не рефлексируешь. Читаешь иррациональные книги, то есть близкие к настоящему. Полностью иррационального не бывает. Только в той или иной степени. Многие пытаются все понять умом, разложить по полочкам, рассуждать. А самое страшное – это искать всему объяснения. Вот как раз то, что ты и делаешь. То же самое делали всю свою жизнь Толстой, Тургенев, Чехов. Чехов только под конец своей жизни в пьесах вырвался. До этого был расхлябанный, расслабленный. А тут сосредоточился, рефлексия не пропала, но отстранилась. Отвлекся. Пить еще больше стал. Но – туберкулез. Это был всплеск перед занавесом. А проза его – скука, вялость, мораль.

Многих задавила служба, долгие годы однообразия. Неподвижность. Две трети людей лишены энергии. И что с ними делать? Ругать их? Бессмысленно. Они существуют, это факт. Оттого, что ты будешь их ругать, они не станут энергичней. Ничего не изменится. Это – как встать перед деревом и разносить его в пух и прах за то, что оно неподвижно, стоит и шагу не сделает ни туда, ни сюда.

Что может быть иррациональней чиновника? Сидит всю жизнь за столом, однообразная бюрократическая работа. О чем он думает? Это первый заметил Кафка. Гоголь? Гоголь – это высшая иррациональная система, это высокий строй.

Вагинов – древний эллинский писатель. Это система мелочей, поданных одинаково ярко – и дурное, и хорошее. Тогда мир предстает в устрашающем виде. Пильняк рядом с ним – нуль. Бабель – мельче, не того значения. Классический европейский писатель.

В лесу стемнело. Вернулись домой. Сидели в креслах и разговаривали.

– Вавилонская живопись сохранилась в резьбе на камне, – сказал он. – Вот книга. Видишь: как они рисовали волосы на бороде – прямые. И форма уха – таких не бывает. Условное. То же самое – на иконах. А в картинах Возрождения исчезли последние остатки условности.

У моего деда под Лугой было громадное поместье, ему там принадлежало озеро Емчан. И в Луге особняк, трехэтажный, деревянный, комнат двадцать.

Грядет старость. Было бы мне сейчас опять пятьдесят. О, были бы дела! Ты же помнишь, какой я был до операции. Энергичный, сильный.

27 января 1998 года. Он мрачен, у него дурное настроение:

– Эта зима для меня очень тяжелая, – признался он. – Без общения я не могу. Хотя бы какое-нибудь, дерьмовое. Впрочем, любое общение дерьмовое.

Он выпил кофе, это его немного взбодрило, и мы пошли гулять. Лес качается, мокрая метель, идем одни по дороге, с головы до ног залепленные снегом. Он заговорил о Гаршине:

– Гаршин был бы очень крупный писатель, но его испортили идеи Толстого. Противовоенные, человеколюбие и так далее. Все у него этим пронизано. А стиль чище и тоньше даже, чем у Лермонтова. Куприн беллетрист, рассказчик. Маленький, но хороший. А Гаршин – прозаик. Да, лирик.

Парадокс с Платоновым. Этот его «Котлован». Он же всерьез писал эту книгу – панегирик коммунизму. И кулаков на плоте отправил в океан всерьез – чтоб их не было в прекрасном коммунизме, потому что – враги. А на нашем современном фоне зазвучало как самый жестокий гротеск и сатира. Вот как могут иногда крутиться книги.

То же с «Дон Кихотом» Сервантеса. Он же был жутко назидательный, безумно скучный. И написал целый том назидательных новелл. И «Дон Кихот» тоже напичкан назиданиями. Дон Кихот без конца учит Санчо Пансу, как надо правильно жить. А фабула книги удачная, своеобразная. Она и поворачивает повествование разными углами. Приключения рыцаря. В девятнадцатом веке книгу эту стали видеть как пророчество. В двадцатом еще крутнулась: уже видят в ней какую-то мистику. И еще долго будет крутиться. Почему? Потому, думаю, что авторы таких книг неординарны. Сервантес – яркий писатель с сильным слогом. И вообще: такие авторы, у которых такая сильная концентрация всего – яркие герои, яркий язык, стиль, действие и так далее, или сам автор – яркий герой, у таких книги всегда будут злободневны. Потому что они всегда свежи.

Платонов – такой примитивист с очень сильным слогом. Камю? Тупость, скука, однозначность. Бесконечные рассуждения, мудрствования, то есть бесконечная болтовня. Вот чем занимался весь двадцатый век. И нет ни одного писателя. Кафка, может быть. Но я не могу его читать, мне он скучен. Этот его чиновничий мир. Пруст тоже скучен. Не могу. Джойс – филология. Японцы? Да, разве что японцы. Кавабата. Какое могучее перо! И через перевод чувствуется. Отточенный стиль. Да, и у Гаршина – отточенный. Борхес? Нет. Он перестал быть мне интересен. Я его раскусил. Это такая игра в знания, спекуляция на мистике, лжеинтеллект. Впрочем, любой интеллект – ложь. Надо не рассуждать, не болтать, а показывать. Я же вижу: он дает вариант знания как аксиому. Но мне-то ясно, что это совсем не так. Жульничество. Все они занимаются жульничеством и дурят голову. Надо признать, удачно.

Толстого, например, как ни крути, он со временем только хуже. Никаких новых граней не открывается, а только все однозначней.

Потому что нет их, граней. Плоскость. И Тургенев, и Чехов. Читает их сейчас кто-нибудь? Сомневаюсь. Я уже ничего не могу читать. Какую книгу ни открою – тошно. Переел в свое время. Все я переел в жизни, и жить теперь мне стало крайне тяжело, почти невыносимо. И рисунки не могу смотреть, и писать, и рисовать. Людей видеть не могу. Эти морды! У! Ужас! А вонь от них какая! У! Даже если бы, скажем, меня признали первым писателем в мире, ну и что? Велика честь! Первый на помойке! Мне бы домик где-нибудь у моря в хорошей стране с теплым климатом, я бы еще мог пожить, гулял бы по берегу, смотрел рисунки на песке, камни. Все потеряло для меня значение. Пока еще только одно не потеряло: так называемая природа. На Мшинской, например, я могу жить вполне сносно. Микромир мне интересен. Хожу в саду, смотрю: птицы, бабочки, жуки, пиявки в пруду. И писать ничего не надо, только смотреть. Можно и так жить. И от них же вони нет. Вернее, не чувствуется, потому что маленькие. Воспринимается только как цвет и движение.

Скоро я совсем превращусь в японца. Но это у меня мое, органическое. Это искусственно в себе не вызовешь. Просто – схожее отношение к миру. Совпало. Меня же всегда тянуло из города в лес. А что тут в городе можно увидеть? Ужас. Не знаю, как я выдержу здесь еще годы. Если они будут – годы эти. Сдохну – вот и все.

Из библиотеки я оставил бы только греков. А все остальное выбросил бы без жалости.

Дюрренматт стал интересен после шестидесяти. Редкий случай. До этого он тоже писал скуку, идеи, рассуждения. А последние новеллы, за лет пять до смерти – превосходны. Живо, детально, ясно. «Грек ищет гречанку». И особенно та, как он приехал из Америки в горную швейцарскую деревушку и оприходовал там всех баб, а потом сдох от разрыва сердца. Это его мечты. Сильно, я тебе скажу.

12 февраля 1998 года. Он болен с понедельника. Лежит в постели. Узнал меня, обрадовался. Потом у него начался бред:

– Я в войну был летчик-истребитель, летал в паре с Кожедубом, Кожедуб мой дядя. Мне тяжело это вспоминать. Понимаешь. Это были настоящие парни. Сверхгерои. Разве я герой? Рядом с ними я ничтожество. Они меня только в хвост допускали. Я только сопровождал, защищал их с хвоста.

Все они до одного погибли. Никого не осталось. Горе, горе! – восклицает он. Голова на подушке, длинные седые волосы растрепаны, рыдающий, надрывный голос. Привстал, опять упал. – Вот, видишь, какое положение, – сказал он мне. – Не выдержал. Ходил уже еле-еле, голова висела. Ничего, ничего.

Древние народы несгибаемы и неистребимы. Мое убеждение.

Мое? Не знаю.

11 марта 1998 года. На голове у него повязан красный платок, волосы сильно отросли, длинные, седые, свисают сзади на шею. Показал на стол:

– Пробую рисовать, но отвык, рука нетвердая, голова туманная. Едва не погиб на этот раз. Но – произошла разрядка, снято напряжение и жить можно.

Он оделся, и мы пошли гулять. День чудесный, солнечный, снег блестит. Весной пахнет.

– Первый раз за целый месяц я выбрался на воздух, – говорит он. – Последние пять лет резкий слом, быстро прогрессирующая старость. А в пятьдесят семь у меня еще женщины были десятками одновременно. Для поднятия тонуса жизни. Теперь отпало, нет интереса. Всю зиму снились кошмары о войне: ужасный грохот и горы трупов. К тому же сон, как обычно, удесятеряет действительность. Пытаюсь писать об этом, чтобы избавиться от кошмара. В жизни и в книге – разные вещи. Пишешь то, что требует книга, то есть – сочиняешь, фантазируешь. А в жизни, конечно, что-то было. Какие-то автобиографические зацепки, разумеется, необходимы. Как у меня в «Доме дней» новелла о лампочках. Трое идиотов жгли костер, кидали в него лампочки, чтобы взрывались, и хохотали. Забавлялись таким образом. А у меня что из этого получилось? Так и у тебя твои милиционеры. Разве они в действительности такие звери и примитивные уроды? Нет, конечно, не верю. Но этого потребовала книга. И Катя моя из «Дня Зверя». Я тогда жил на Зодчего Росси. Как я ее расфантазировал в книге!

Подумываю о Мшинской. Летом там прекрасно работается наверху, много света, окно на восход. А в Эстонии на хуторе. Как хорошо мне там работалось!

Жорж Санд. Это она уморила Шопена. О чем писала: о рабочих, в потоках сентиментальных слез. Из нее весь Достоевский.

Музыку я не мог слушать, нервов не хватало. Я всегда был чрезвычайно подвижен, а тут надо сидеть и слушать. Только песни слушал. И сам любил петь. У всех народов песни печальные. Может быть, сейчас бы и мог слушать музыку с записи, но – глухота.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?