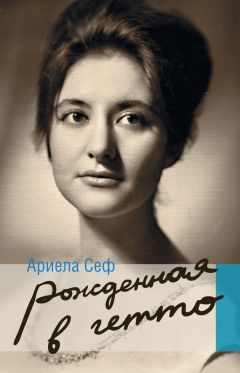

Текст книги "Рожденная в гетто"

Автор книги: Ариела Сеф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)

Мама

Мама моя была женщиной мягкой и дипломатичной, но это никак не распространялось на меня. И спасибо ей за это. В раннем детстве она считала меня умницей, красавицей и ярким талантом в области балета, но я ее разочаровала. В балетный класс я перестала ходить в восемь лет после скарлатины, а к двенадцати – изящество все мое куда-то испарилось. Я стала резко дурнеть, а главное, губы стали синеть. Я и раньше иногда синела, но мама это умела скрыть, скорее стушевать, говоря удивленным знакомым и друзьям, что я съела много черники или вишни.

Но что делать зимой, когда никаких ягод нет и тебе хочется идти на каток? Мама считала, что можно найти более теплое место, чем каток, но меня синева не смущала. Все девочки на катке разрумяненные, с ними катаются мальчики, а я синегубая и со мной – одни девочки, которых не разобрали. Мама стала причитать, что ничего не поделаешь, что я уже тип старой девы, синий чулок. Синюха. Короче, ей надо с этим мириться. Акции мои чуть-чуть повышались летом, но как-то, в четырнадцать лет, я на пляже в Паланге чуть не отошла в мир иной. Мой брат Соломон и мамин сослуживец разыскали спасателей тут же на пляже, и меня через сорок минут откачали. Это обсуждалось на виллах политехнического и медицинского институтов, считай во всей Паланге. Такого позора мать не ожидала, и на следующий год летом вместо Паланги мы поехали в Москву, запасшись всеми рекомендательными письмами к столичным кардиологическим и педиатрическим светилам.

Я к тому времени подросла, получшала, и наши родственники, тетя Тамара, мамина двоюродная сестра, и ее муж – композитор Эдуард Калмановский, у которых мы жили в это лето то в Москве, то в Рузе на даче, не могли понять, зачем столько медицинских визитов здоровой девчонке. Профессура тоже была в недоумении. В основном дети в приемных были заморышами, часто даунами, и мы резко выделялись; нас даже за пациентов не принимали.

И уехала мама после этих визитов в убежденности, что она обязательно станет бабушкой красивых внуков и что все мои шумы в сердце после переходного возраста заглохнут, рассосутся. И вообще, ей посоветовали заниматься другими детьми, коли они у нее есть.

Маму они не убедили. Она синеву видела сразу, как только та появлялась. И решила мама следовать учению Мичурина:

– Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача.

Она купила в Москве, в магазине ВТО, жидкую помаду и румяна и стала в школу ими меня подкрашивать. Я плакала, боялась, что все поймут, что я крашусь, и позор неминуем. Что обо мне подумают? Что я гулящая? Мама решила – пусть лучше так, чем жалкая, синегубая, бледная, больная.

А там к концу школы мне обстригли жидкие косы, сшили платье из бирюзовой тафты, специально для меня заказанное горбуньей Нэсей у родственников из Америки. Получилась почти королева бала.

Мама морщилась:

– Ничего, но могло быть еще лучше.

После этого я поехала с папой на медицинский конгресс в Ленинград в новом ярко-красном костюме, с наморщенной спиной, отстоящим от шеи воротником по последней моде, купленном у той же Нэси, и замшевых туфлях на высоком каблуке, сшитых тоже на заказ.

Папа уходил с утра на заседание, а я, накрасив ресницы как у коровы, фланировала по Невскому, вызывая полное оцепенение зевак и фарцовщиков. Да и папины коллеги находили, что я стала взрослой, яркой и привлекательной девушкой. Гордости моей не было предела, но даже это не могло удовлетворить маму. Она все равно причитала, правда, уже меньше.

А через год я уехала в Москву, в иняз, а еще через год вышла замуж за француза из культурной миссии без приданого, даже без квартиры в Москве. Я вполне была довольна собой, но не моя мама. Она и тут нашла, что год назад я была просто красавицей, а теперь уже совсем не то. И так потом каждый год, когда мы виделись. За год до того я была хороша, а сейчас – не то. Так что останавливаться на достигнутом нельзя было никак. Потом я развелась, и мама замечала, что двадцать пять лет – очень молодой возраст для замужней дамы, а для невесты – староватый. Она не разрешала мне носить очки, хотя у меня близорукость –6, я ничего без очков не видела, а она мне:

– А что ты хочешь видеть? Пусть видят тебя. Одно на лице красивое – так это глаза, так и те спрячем.

Сутулиться я права тоже не имела, и мама мне об этом напоминала даже в письмах.

Приехав как-то к родителям в гости, я ждала людей с посылкой для их родственников и вышла не слишком прибранной. Мама стала меня пилить, а я:

– Подумаешь, кто они такие, что я перед ними должна наряжаться?

– Какая разница, кто они! Важно, кто ты.

Мама меня дрессировала и почти выдрессировала. Спасибо.

А отца моя внешность полностью устраивала. Лишь бы не красилась слишком вызывающе, а главное, была бы здорова. И это была большая ошибка.

Спасибо маме. Я почти превозмогла свои болезни и неполноценность. Светлая ей память.

Папа

Папа у меня был в молодости красивым: высокий, худой; быстро ходил, хорошо танцевал. В нем была какая-то врожденная элегантность. Ходил он всегда в костюме, при галстуке, хотя костюм у него был один, намного позже появился второй. Он мне очень нравился. Я замечала, что он нравился почти всем женщинам независимо от возраста. В детстве я гордилась им и важно шагала рядом на прогулках.

В ранней молодости я нисколько не огорчалась, когда нас принимали за девушку и ухажера, наоборот, когда он приехал за мной однажды в институт и все подумали, что у меня взрослый поклонник, я была безумно горда.

Стал он выглядеть на свои лета только после болезни, в пятьдесят пять лет.

Характер у него был вспыльчивый. Терпеть не мог ерничанья, обмана, хитрости. Не любил, когда люди хотели казаться не тем, кем они есть. Тогда он позволял себе грубо одернуть человека.

Никогда не пытался скрывать ни своего происхождения, ни национальности. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, уже после окончания школы, я пошла в милицию за паспортом. В паспортном столе работала папина пациентка, и она предложила мне:

– Давай, запишу тебя литовкой; тебе в жизни будет легче.

Я сказала, что должна посоветоваться с родителями. Пришла к отцу. А он мне:

– А ты после гетто, после всего, что с тобой было, можешь это сделать?

Я отказалась к удивлению паспортистки.

Папа у нас был образцом для подражания. Если мама беспокоилась о моем внешнем виде, то папа – о внутреннем содержании и здоровье. Правда, его расстраивало мое раскрашенное лицо; какие-то пришпиленные шиньоны, приклеенные ресницы – все это было лишнее. Он хотел вырвать меня из обыденности и серости; давал читать книги о великих путешественниках, об открытиях; находил учителей французского, немецкого. В общем, совершенно бесполезные, никому не нужные старания. У него всегда находилось для нас время. Прибежит днем, проверит все, что можно, ляжет на полчаса отдохнуть и опять убежит на работу.

В воскресенье утром мы все залезали к нему в кровать. Спали мы в столовой: папа, брат Моня и я, а мама, Аня и Беня – в спальне. Но в выходной день нам никому в голову не приходило пойти к маме. Все были у папы, включая кошку и собаку. По-моему, папа у нас был мамой, а мама – папой.

Денег просили только у него. Если нужно что-то сделать – тоже он. Просьб к нему – у половины города, а он хирург, заведующий большим отделением, в котором образцовый порядок, лучший во всей больнице.

Зарабатывал он много, но ему самому деньги были не нужны, и на него их просто не оставалось. То надо достать лекарства какому-то мальчику из детского дома, то помочь устроиться семье репатриантов из Франции – неграмотной маме с четырьмя детьми, один из которых учился в Монином классе…

Обмануть его ничего не стоило, а ведь человек он был опытный, вроде характер вспыльчивый, но каждый раз верил. Эта доверчивость бесила маму.

– Дурак!

А он был вовсе не дурак. Просто верил людям. И каждый раз, когда его обманывали, расстраивался как школьник.

Врач он был хороший и известный. Один из его методов даже описан в Большой советской медицинской энциклопедии. А диссертацию он писал долго. То есть не писал – времени не было. И защитился поздно.

Зато были мы. И он был наш всегда «зеленый светофор», до самого отъезда в эмиграцию.

Париж

В Париж меня провожали до самого Бреста. Уезжала я поездом. Сборов совершенно не помню; этим занимались родители. Мне приготовили целый чемодан льняных, вручную вышитых скатертей, пододеяльников, наволочек. Я топала ногами, кричала, что все это барахло в Париж не повезу смешить людей, что там добра такого никому не надо. На что отец меня благоразумно успокаивал (он там прожил все молодые годы):

– Ну и хорошо! Не понадобится, пришлешь назад, нам очень пригодится, у нас такого нет.

Жили мы хорошо. Деньги всегда лежали в ящике стола, и кому надо, их брал. Когда кончались, занимали у домработницы. Но выяснилось, что на мою отправку в Париж, на такой серьезный расход, у нас денег не хватит, и заняли их у вернувшихся из лагеря тети и дяди. Они жили не так безалаберно и уже успели накопить.

Муж мой по истечении срока визы вернулся во Францию без меня, дождавшись, правда, пока меня выпишут из больницы, куда я попала в конце лета, за несколько недель до нового учебного года. Перешли мы ночью на другую сторону бульвара в 24-ю Городскую больницу, и там с острой болью меня пришлось оставить.

Палата была на шестнадцать человек. Муж испугался. На следующий день в больнице появился врач французского посольства. За ним с визитом стали приходить знакомые французы: коммерческий советник с женой; его отец был до войны послом в Литве. Явились друзья мужа из культурной миссии. Я думаю, им было интересно не только мое самочувствие, но и обстановка. Вряд ли до этого им приходилось побывать в обычной советской больнице. И все это в 1961 году.

В отделении начался переполох. Не дожидаясь результатов анализов, меня решили быстрее прооперировать и отправить восвояси. И вот после этой больницы я пришла в институт оформлять академический отпуск и собираться в Париж.

В самые первые дни, как только улетел муж, в институте организовали внеочередное комсомольское собрание, чтобы меня из комсомола исключить. Наш курс неясно понял задание «старших» товарищей и гнать не стал, а вынес выговор, не помню за что. Тогда парторганизация созвала комсомольское собрание всего института, и выгнали меня за моральную неустойчивость. Я в истерике добралась до дому и не могла даже сквозь рыдания объяснить приехавшему из Каунаса отцу, что случилось. Он подумал, что у меня швы разошлись. А когда узнал, в чем дело, то чуть не убил:

– Как ты, идиотка, так можешь пугать отца?! Что, тебя зарезали, что ли?!

За несколько дней до этого меня вызвали в райком комсомола. Там милейший молодой человек, с открытым лицом, голубоглазый, красивый, спросил меня:

– Слушай, ты такая симпатичная девчонка. Что, на тебя русских ребят не нашлось? Зачем тебе этот капиталюга француз?

Я что-то промямлила, что он левый, но это не имело никакого значения. Из института меня тоже отчислили.

А там уже не помню: была в полном ступоре, помню только вокзал в Бресте.

На вокзале стояла вся наша семья, и первый и единственный раз в жизни я увидела слезы отца. Он заплакал первый. После него начался общий рев. Плакали даже проводницы, видимо, жалели остающуюся семью. Даже таможенница смахнула слезу и разрешила провожающим побыть в вагоне до отхода поезда. Случай небывалый.

В Париж путешествие длилось больше двух суток, и только подъезжая к Берлину, я увидела разницу двух миров. В Восточном Берлине проезжаем глухую стену; кругом серо, безлюдно, бегают по вагонам пограничники с овчарками, а в западной – прямо на вокзале елка; чувствуется предрождественское настроение; везде украшения, реклама, мороз, а люди без головных уборов.

В Париж я прибыла в самое Рождество. На вокзале Gare du Nord меня уже встречал муж и его кузен. Мы сразу отправились праздновать в семью кузена. Слава богу, в Париже было на редкость холодно, и мое большое твидовое пальто на ватине с песцовым воротником и такой же ушанкой большого смеха не вызвали, хотя столько меха в эту пору во Франции можно было увидеть только в голливудских фильмах.

Я раздала подарки: икру, водку и была главным аттракционом этого рождественского вечера. Кузен только недавно вернулся раненый с алжирской войны. Меня очень удивило, как в одной семье за праздничным столом горячо, дело доходило почти до драки, спорили о правомерности владения французами Алжиром. Раненый кузен защищал алжирцев.

– Реакционер, фашист! – кричал кузен.

– Враг Франции! – брызгая слюной, орал сыну хозяин дома.

Все закончилось рождественской индейкой, замечательным шоколадным «Поленом» и прощальными поцелуями.

На следующий день, вечером, мы отправились в кафе «Flore». Я восприняла это экзистенциалистское кафе, одно из самых знаменитых в мире, как норму. Рождественские каникулы, народу не протолкнешься, публика красочная: кудрявые негры, длинноволосые пожилые мужчины с помятыми лицами и огромными мешками под глазами, курящие шумные женщины. Люди оказывались известными писателями, музыкантами, журналистами. Друг друга все приветствовали, целовали, поздравляли с Рождеством. Все это никакого впечатления на меня не произвело. В тот же вечер муж познакомил меня с молодой русской женщиной, очень симпатичной, женой знаменитого журналиста, Нелей Курно. Так в первый же вечер в Париже я приобрела подругу на всю оставшуюся жизнь. Увиделась с ней повторно только через месяца три-четыре.

Перед самым Новым годом мы уехали на машине к родителям мужа в Нант. Ехали долго. В Нанте было двенадцать градусов мороза. Кругом только и говорили о замерзших, умерших от холода, оставшихся без отопления.

В семье мужа меня очень ждали. Думали увидеть толстуху на маленьких ножках. Я так послала свои размеры для покупки свадебного платья. Русские от французских отличаются на четыре размера, а обувь – на два. И они облегченно вздохнули, когда я сняла свое огромное твидовое пальто.

Всю неделю перед моим приездом у родственников шли консультации со священником. Как быть? Принимать ли меня? Я ведь мало того, что из Советского Союза, так еще и еврейка. А они правоверные католики, да еще их семья потеряла половину своих денег на русском дореволюционном займе. Священник разрешил меня принять; это было по-христиански, и посоветовал хорошо ко мне относиться, ведь я приехала из такой «ужасной» страны, и нужно проявить милосердие. У всех родственников, у его родителей камень с сердца упал. Обо мне стали заботиться, баловать. Все готовились к новогодним торжествам. Я тогда не могла догадаться, что праздничный обед начинался в час дня и заканчивался ночью, плавно переходя из обеда в полдник, а затем и в ужин. Не знала, что французы помнят, что они ели год назад в это же время. Целый день обсуждалась только еда.

У мужа было две сестры. Одна из них ушла в монастырь. И первого января мы поехали в доминиканский монастырь навещать мою новую родственницу. Я была в полном своем зимнем наряде, а она встретила нас в длинном черном балахоне и сабо на босу ногу. Я в пальто на ватине в холодном монастыре очень мерзла. Как она – не знаю. Они по восемь часов молились, по восемь – работали и по восемь – спали в неотапливаемых кельях. Правда, потом она тяжело заболела, и монастырь пришлось покинуть.

Младшая сестра была школьницей и смотрела на меня как на воровку, укравшую ее старшего брата. Но в целом семья была доброжелательна, несмотря на то, что я испортила карьеру их единственному сыну.

Он, женившись на советской, потерял возможность быть дипломатом и должен был покинуть культурную миссию, хотя закончил Сьянс По – школу политических наук и уже почти в совершенстве знал русский и чешский языки, не имея при этом никаких славянских корней.

Кабаре

Спешить мне совершенно некуда. Идти мне тоже некуда. Сегодня пятница. Вечер. Жара страшная. Весь Париж выезжает на week-end. Центр кажется вымершим. Муж ушел к другой. В университете все экзамены провалила. Все пересдавать осенью. Возвращаюсь не спеша, меня поджидает консьержка:

– Куда вы пропали? Давайте побыстрее, вы погорели.

Дверь взломана. У меня был пожар. В воздухе летают обгоревшие перья, все стены в саже и затеках. Света в коридоре нет. В спальне обгоревшее одеяло и перья, перья, перья. Трюмо обгорело, зеркало покрыто черной пленкой. Квартиры у меня больше нет. Пожаловаться некому; единственная близкая подруга Неля на эти дни уехала, а в субботу у меня в первый раз урок с каким-то доктором-кардиологом, интересующимся русским языком. Нашла мне его та же Неля, чтоб я не сдохла с голоду.

Хочу его предупредить перенести встречу, но найти не могу. Он, видимо, специально откуда-то приезжает. Консьержка меня предупредила, что до прихода страховщиков, до понедельника, трогать ничего нельзя; даже сменить замок.

Суббота. Сижу в этой закопченной квартире с незакрывающейся дверью и сама вся в саже. Ровно в шесть вечера является ученик. Я пытаюсь его остановить, объяснить, но он как бы и ничего не слышит, прет вперед в элегантном светлом костюме, с пиджаком на руке. Заходит в столовую и видит слой сажи на столе и стульях. Я хватаю чистое полотенце и размазываю эту сажу. Предлагаю перенести урок. Но ученик и сейчас ничего не слышит, достает аккуратную папку, диктофон и садится. Он занимается русским языком уже несколько лет, но хочет совершенствоваться. А по воскресеньям у него уроки китайского. Правда, русский его увлекает гораздо больше, он ему ближе. Ну, думаю, маньяк. Но урок начинается и длится ровно два часа. Первый час грамматика, второй – перевод текстов и разговорная речь. Более прилежного и организованного ученика я никогда не видела. После урока он кладет деньги на стол, довольно большую сумму; я на столько не рассчитывала. Думаю: «Слава богу, все обошлось». Договариваемся на следующую неделю. Обещаю, что у меня уже будет чисто. Этого он тоже не слышит и спрашивает:

– А что вы будете есть?

Я что-то мямлю, что у меня есть еда.

– Где?

– Там в холодильнике и в шкафу.

Он идет на кухню, еду не находит.

– Пойдемте, я вас накормлю в ресторане.

Я прямо пугаюсь:

– Да никуда я не пойду. Я же вся черная и лицо перепачкано. Как вы себе это представляете? И я совсем не хочу есть.

– Надо, надо поесть, – он меня уговаривает, но я не поддаюсь.

Я от него за эти два часа уже чуть не потеряла сознание. В результате он спускается в соседнюю лавку, что-то там покупает и просит поставить и ему прибор. Интересно, где он собирается есть? Может, ему еще и салфетку белую? Поели за тем же столом, из коробочек; на стол он постелил несколько листов чистой бумаги со своей врачебной печатью. После этого, слава тебе господи, уходит. Через неделю все уже было убрано, почищено, и я отмылась. Он также аккуратно достал папку, диктофон, проучился два часа, точно так же заплатил, после этого предлагает поесть с ним в ресторане и посмотреть на его новую машину. Он, оказывается, кроме русского языка обожает спортивные машины.

– Я только что забрал ее из гаража. Вы будете первой пассажиркой.

Я не кочевряжусь, соглашаюсь и действительно вижу сияющую красавицу Лансию, а все клиенты кафе на первом этаже нашего дома тоже высунулись посмотреть на эту машину и на меня. По крайней мере, у них появилась тема для обсуждения. В Париже, в нашем квартальчике жизнь как в селе, все все знают.

На третью субботу с раннего утра откуда-то появился муж. Его проинформировали. Просидел весь урок в другой комнате и больше из дома не выходил ни в выходные, ни в будни. Видимо, отпуск взял, и пассия его исчезла навсегда.

Сидеть одной в этой страшной обгоревшей квартире невыносимо. Я позвонила своим друзьям-приятелям, с которыми познакомилась в самом начале пребывания в Париже. Мы тогда продолжали московский образ жизни и почти каждый вечер ходили по русским кабаре. Так муж хотел развеять мою тоску по дому. Истратили почти все его деньги.

В кабаре «Нови» познакомились с парой, мужем и женой: Он бас, а Она исполнительница частушек и народных песен. Оба попали в Париж после долгих мытарств по Европе. Ее угнали немцы в Германию почти девочкой, а он, видимо, был в плену. Она иногда навещала семью в Союзе, а он никогда туда не ездил и о прошлом ничего не рассказывал. Жили они в тупике, рядом с авеню Виктор Гюго, в очень буржуазном доме, но в полуподвальном помещении. Их это не смущало. Возвращались они домой под утро, а вставали в три, четыре часа дня, а через несколько часов, глядишь, и опять на работу. Узнав, что у меня неприятности, пригласили домой и вечером потащили с собой в кабаре. Она взяла надо мной шефство, утешала:

– Экзамены сдашь, а француза своего даже и не вспоминай, не принимай во внимание. Отодвинь его, он же не стенка. Ничего страшного, другого найдем; добро такое! Тебе такой и не нужен.

Они с мужем жили уже давно. Он был огромного роста, силач, настоящий бас, причем очень хороший и, сложись по-другому жизнь, стал бы большим певцом, а она маленькая, щупленькая, болезненная; он иногда целыми днями носил ее по дому на руках. У нее все болело. И так до вечера. А в кабаре они расходились в разные стороны и друг друга не замечали. Она лихо плясала, превозмогая боль, со сцены выглядела молоденькой девчонкой, а вблизи – женщиной средних лет, прошедшей огонь, воду и медные трубы.

– Смотри программу. Тебе все равно делать нечего и негде.

Посадили в углу, заказали пирожков и чаю. Хозяева меня даже узнали или сделали вид, ведь я была там пару раз с мужем. Так я просидела почти весь вечер, друзья подходили ко мне по очереди, и почти в конце их клиенты за одним из столиков, давние знакомые, поинтересовались, к кому это они все подходят, кого опекают. Она объяснила, что я недавно из Союза, вышла замуж за француза, совсем молоденькая, а неприятностей уже целый воз.

– Да пригласи ты ее за наш столик. Пусть посидит, поест, и бегать к ней не надо будет.

Меня подвели к столику. Я была в коротком светлом платье, явно не для кабаре той эпохи. Посадили рядом с Володей Поляковым, гитаристом и исполнителем цыганских романсов, братом знаменитого художника-модерниста Сержа Полякова. Начали спрашивать, что мне заказать. Я засмущалась и стала лепетать, что я уже поужинала. Мне предложили выпить.

– Шампанского, водки?

– Да нет, нет, не надо, я уже чаю попила.

И тут Володя Поляков на меня шикнул:

– Не хочешь – не ешь и не пей, другим не мешай. Шампанского ей! Розового, пожалуйста!

Откупорили новую бутылку. Шампанского на столе было полно, но не розового, а стоило оно тогда уже франков восемьсот, и с каждой откупоренной бутылки артист получал десять процентов. В тот вечер они достались Володе. Потом мне заказали икры, на которую я даже не посмотрела, а под утро друзья привезли меня к себе. Там я провела остаток ночи и начало следующего дня, а вечером опять поехала с ними на работу. Это были последние рабочие дни перед закрытием сезона. Было шумно, меня опять пригласили посидеть с их гостями. Опять предлагали поесть и выпить, опять рассказывали, что я из Москвы, все удивлялись, расспрашивали, угощали. Опять заработала проценты, но на сей раз их забрала она. Ведь я маленькая, стесняюсь.

После этого вечера хозяйка предложила:

– Приходите после отпуска. А вы, кстати, петь умеете?

– Да нет, не умею.

– Что, совсем не умеете?

– Ну, так, чуть-чуть.

– А плясать?

– Да нет, я устаю. Вообще-то я училась при музыкальном театре, но совсем недолго, в детстве. Ну, еще в самодеятельности, в школе. Еще в школе Айседоры Дункан, но я очень устаю. И в музыкальной тоже училась.

– Ладно, приходите осенью, после отпуска, посмотрим. Да и платье купите какое-нибудь приличное.

Видимо, я неуместно смотрелась в своем скромненьком наряде на фоне пурпурных бархатных кресел и банкеток, свечей и наряженных в красные косоворотки официантов; я просто проваливалась и исчезала в этих банкетках.

В июле я уехала с вернувшимся мужем в их родовой дом в Вандее. Он немного рассказал родителям о своих похождениях, так что они стояли передо мной на задних лапах, всей семьей, замаливая его грехи. Мать с раннего утра начинала готовить. Готовилось в доме только то, что я люблю. Сначала это был завтрак с теплыми круасанами, которые мне подавали в кровать из-за слабого здоровья. Сразу после этого она принималась за обед. Где-то к двенадцати часам я выползала в кружевной ночной рубашке и в халатике, купленных в не очень дорогом Маркс и Спенсере тетей в Англии, за что меня прозвали мадам Помпадур, но вполне доброжелательно. Из-за меня каждый день ездили в Сабль До Лонь на море. Ведь я любила загорать и купаться. А мать все готовила и готовила. Весь распорядок дня изменился: ни тебе вовремя обеда, ни ужина. Есть начинали, только когда мы появлялись с пляжа, а мать все стояла начеку, ждала; отец ей не противоречил, он со всем этим безобразием смирился. Слава богу, к обоюдной радости это длилось всего один месяц. За месяц произошли знаменательные события в их семье.

Сестра мужа, монашка, заболела, и перед ней стоял выбор: покинуть монастырь или окончательно стать инвалидом и может даже умереть. На общем семейном совете все решили, что здоровье достаточно уважительная причина, чтобы не отдать себя полностью служению Господу. Конечно, считалось позором выбрать послушание и от него отказаться. Но болезнь прогрессировала, и все это было еще до пострига; она еще не приняла окончательно обет монашества. Семья была в трауре. Стыдно перед соседями и общественностью. Но этот позор пришлось пережить. У дочки началась быстротечная чахотка. А я безумно радовалась, что вот моя ровесница-родственница сделала такой выбор. Муж предупредил меня, чтобы вслух я этого не произносила. Перед всеми соседями и священником оправдывались, делали печальные лица. Уход из монастыря считался почти преступлением, и Жермен, так звали мою невестку, стала жить в миру, избегая людей. Тогда я ее видела в последний раз. Через два года она родила абсолютно черного ребенка от какого-то проезжего матроса. В Нант их приплывало сотнями со всего света. Мне ее искренне было жаль. В начале шестидесятых черный ребенок в провинциальном Нанте неизвестно от кого! Но тогда я уже больше с ней не встречалась.

После каникул я пришла в кабаре «Нови» в новом, длинном, черном, облегающем платье с глубоким овальным вырезом, которое мы купили с подругой Нелей в бутике журнала Elle. Дешево и очень стильно. В новом наряде, с наклеенными ресницами я стала как-то позаметней.

Старик-хозяин, господин Новский, в молодости белый офицер, и его жена, важная дама в дорогих украшениях, всегда подчеркивающая свое дворянско-аристократическое происхождение, проверить его никто не мог, меня даже похвалили:

– Хорошо, мадмуазель, будете петь… в хоре.

Хор состоял человек из десяти, не считая оркестра. Настоящей сцены не было, все происходило на небольшом пятачке, рядом с публикой.

Я тоненьким фальцетиком запевала:

– Полюшко, поле, полюшко широко поле.

Затем вступал настоящий хор, и мои скромные возможности не имели никакого значения. Так начинался спектакль. Ближе к середине вечера знакомые клиенты приглашали артистов за столики, особенно моих друзей и Володю с его знаменитой гитарой. Иногда там пели Валя и Алеша Дмитриевичи. Люди приходили специально из-за них, повеселиться, пообщаться, потратить деньги. Побывали там многие знаменитости Парижа: и Ив Монтан с Симоной Синьорэ, и Ален Делон с Роми Шнайдер, была с большой компанией Бриджит Бардо. Разгоряченные французы бросали через плечо и разбивали опустошенные от шампанского бокалы. У них это считалось обязательным русским обычаем. Но лучшими клиентами были американские евреи русского происхождения. Тут-то и разыгрывалась их ностальгия. А я вызывала у них, видимо, отеческие чувства. Они иногда приходили по нескольку раз подряд во время пребывания в Париже, иногда с дородными женами, а иногда с какими-то щебечущими «канарейками». Приходили к нам и русские, оставшиеся на Западе после Второй мировой войны, разбогатевшие в основном в странах Латинской Америки. Их было немного. Помню одного Владимира Ивановича с жестким водянистым взглядом, огромным бриллиантовым перстнем и красавицей женой, дочерью белых эмигрантов. Обычно эти две категории не смешивались, но так случилось, что денег у ее родителей совсем не было, и Анна вышла за него замуж. В ушах у нее тоже были бриллианты размером с орех и на шее колье. И если бы Герасим все это повесил на шейку Муму вместо камня, то она бы обязательно утонула. Такую нарядную он выводил жену в свет на все балы. Люди ахали. А когда они возвращались домой, Владимир Иванович все бриллианты снимал и запирал в сейф. Иногда он напивался и избивал ее из ревности, пусть даже к столбу. Это она мне рассказала как-то, когда мы уединились в уголке, в глубоких креслах нашего шикарного кабаре.

Надо было меня как-то приспособить к делу, чтобы я что-то смогла спеть хотя бы за столиком. Фальшивила ужасно. Единственное, что у меня получалось, так это песня Булата Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги». Я пела с таким чувством, что они даже прослезились, потом улыбнулись. Знала я еще и песню моего двоюродного дяди Эдуарда Калмановского «Тишина», которую слышала на репетициях раз сто.

Вызвали «концертмейстера».

– Михуясик, позанимайся с ней, чтобы она свою «Тишину» хоть правильно пела, ну и еще что-нибудь, много не надо.

Михуясик бился со мной честно; результаты были средние, но за столиком я спеть, особенно под гитару Володи, свои песни могла. Мне стали давать деньги, брала их не я сама. Что с меня взять: маленькая, мне неудобно, стесняюсь. Мое мнение, кстати, никто и не спрашивал.

Меня стали приглашать после кабаре поесть устриц в открытые ночью рестораны les Halles (Чрево Парижа) или на Монмартре, особенно шоколадный король Менье. Не могла же я пойти одна, почти малолетка, с чужими людьми. Со мной тащились Он, Она, Володя, который каждую ночь до рассвета ставил на скачки (так он проигрывал все свои совсем немалые деньги). Все ели, пили до утра за счет приглашавшего, а я, уже изнемогая, пила валокордин и заедала лимоном и еще чем-то, чтобы не пахло аптекой.

Я научилась довольно ловко подвигать полный бокал соседу, менять свой на пустой или с простой водой, соображать по тому, как гость достает кошелек, скупой он или щедрый.

Вскоре я стала уезжать одна на такси, которое заказывал наш швейцар князь Орлов. Он мне очень сочувствовал: у нас у обоих были проблемы с сердцем. Ему понравился мой валокордин. Таксисты в основном приезжали русские, пожилые, уставшие и смотрели на меня недоброжелательно, особенно морщились от аптечного запаха, которого я уже в такси не стеснялась. Все твердили:

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.