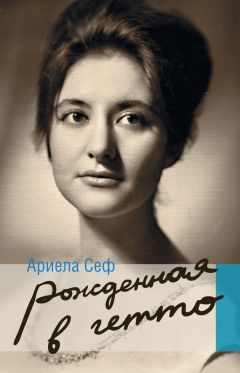

Текст книги "Рожденная в гетто"

Автор книги: Ариела Сеф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

– Не ваше это место, милая барышня. Помрете.

На седьмое ноября я должна была поехать в турпоездку в Москву, повидаться с родителями. Я очень готовилась, и когда гости кабаре об этом узнавали, мне все совали деньги на подарки родственникам. Кто-то просил передать приветы и подарки своим родным. Эти деньги попали лично ко мне, их никто не посмел присвоить. И когда я стеснялась, меня уговаривали:

– Ты ж к родителям едешь. Тебя же туда пускают, купи всем подарки: братьям, сестрам, всем-всем.

В это время как раз к нам пришел господин из Америки, со всеми перецеловался, увидел меня новенькую из Советского Союза, очень заинтересовался, приглашал приехать в Америку и дал визитку. Это был сахаропромышленник Терещенко и, когда узнал, что я еду в Россию, очень за меня порадовался, просил передать привет своим родственникам и дал значительную сумму.

Приходил к нам и меховой король Соломон. Он для поездки в Россию хотел мне даже шубу подарить, но я за ней не поехала. Познакомились мы с ним еще раз уже через десять лет, при совсем других обстоятельствах. Он меня вспомнил. Вспомнил меня и мой друг Андрюша Шимкевич, с которым я тоже познакомилась ровно через десять лет. Он уверял, что вспомнил, как я плясала. Я ему объясняла, что я не пляшу, что устаю, что он прекрасно это понимает, а он настаивал:

– Плясала и все тут. Плясала очень даже лихо и все.

Он помнит. Я свое, он свое. Наконец, я вспомнила. Да, действительно, однажды Она заболела, а какие-то клиенты специально пришли посмотреть, как Она танцует «Эх, полным-полна моя коробочка», и мне пришлось ее заменить – больше было некому. Мадам Новской лет шестьдесят пять, другая дама хорошо поет, но полная и неповоротливая. Меня нарядили в Ее костюм, я выпила валокордину и пошла. Все прошло удачно, до конца дотянула.

Я стала старательно репетировать. Мой приятель-кардиолог притащил мне огромный магнитофон. Тогда это была редкость. И мы с Нелей как две обезьянки все на нем вертели, пели и прослушивали. Неля говорила, что у меня появился явный прогресс.

Мое появление, столь незначительное, очень испортило обстановку в кабаре. Посетители стали замечать меня, пусть не большую певицу и не русскую красавицу, зато молоденькую студентку из современной России. И денег мне давали больше и охотнее, тем более что я их не вымогала. Пусть они ко мне мало попадали, их брали мои друзья.

Там работала женщина лет сорока пяти, воспитывала ребенка, пела намного лучше меня, но ее доходы стали падать, друг у нее был какой-то полицейский чин…

Долго так продолжаться не могло. Тот же мой кардиолог, которого я приглашала в гости, чтобы отвезти меня пораньше домой, понял – добром это не кончится и посоветовал уносить ноги. И я, сославшись на экзамены, весной из кабаре ушла.

В 1961 году сразу после операции меня из 24-й Городской больницы выписали в ужасе от моих гостей, иностранных посетителей. На ногах я почти не стояла. По ходу дела выяснилось, что у меня что-то не в порядке с сердцем и, видимо, серьезное. Дали мне направление в институт Бакулева, в отделение доктора Бураковского, который занимался детскими пороками. Там все блестело. Здание было новое, и палаты на двух, максимум трех человек.

Владимир Бураковский был восходящей звездой в детской сердечной хирургии и всю диагностическую аппаратуру, которую Советский Союз закупил, отправили к нему. Туда же приехала целая бригада врачей и физиологов, специалистов из Лондона, из Hammersmith Hospital, эту аппаратуру устанавливать и учить наших на ней работать. Гости делали зондирования, оперировали на открытом сердце, а затем уехали к себе, но молва об этих чудо-врачах осталась, и нам, естественно, о них рассказали.

Я в эту больницу сразу не легла. Времени не нашла; дождалась отъезда мужа, оформила все документы на свою поездку и только после этого дала согласие родителям лечь в эту больницу, после всех хлопот, и выяснить, что же у меня за порок.

В палатах у пациентов от зондирования на руках оставались огромные шрамы; у детей распиленные вздутые грудные клетки после операций. Далеко не все они были удачные. Детки десяти – двенадцати лет мужественно все переносили и надеялись на выздоровление. Мне стало очень страшно, а еще страшнее моей маме. Она очень разумно решила, что зондирование меня не вылечит, а надо будет, так я смогу его сделать в Лондоне у тех самых английских врачей. У них, мол, опыта побольше, и мне так срочно не нужен диагноз.

Без всякого зондирования в больнице предположили два диагноза: один операбельный, а другой – нет. Так я и уехала с «сердечной» интригой в Париж.

Месяцев через шесть, где-то ближе к лету, я приехала к этим светилам в Лондон. В Париже были точно такие же специалисты, и я говорила по-французски, и у меня было социальное страхование, но для меня и моей семьи авторитетами оставались только англичане, посетившие Москву.

Папин брат, живший в Манчестере, специально пригласил меня к себе и повез на консультацию в Лондон.

Английского я не знала совсем, видимо, потому, что мама всю жизнь была преподавателем английского сначала в школе, а потом в институте.

Мы тихо сели в очереди и ждали, пока нас вызовут к главе тогдашней бригады, Милроузу. Я волновалась перед встречей. Наконец подошел какой-то скромный молодой человек и тихо пригласил:

– Пойдемте.

Я посмотрела на него пренебрежительно; какой-то щупленький пацан. И ответила на французском, что жду профессора Милроуза. На что он мне:

– Пойдемте, это я.

Дядя переводил неточно; нашли какого-то югославского доктора-практиканта. Меня положили в больницу. Предположили те же диагнозы, что и в Москве.

Через несколько дней должны были делать зондирование. Как и в 24-й Московской больнице палата оказалась огромной, еще больше, целый зал, единственное отличие было лишь в том, что каждый пациент мог отделиться ширмами и оказывался в отдельной маленькой палате.

В этом зале я быстро познакомилась с молодежью, объяснялась то жестами, а с кем-то и по-французски. Палата выходила на огромную террасу.

За несколько часов до зондирования мне сделали успокоительный укол, а на террасе как раз кто-то завел магнитофон, и ходячая молодежь стала разучивать там твист. Я тоже под уколом туда побежала. Такой шанс! Хорошо научиться танцевать твист! И не заметила, как за мной пришла сестра и мой лечащий врач доктор Холман. Они глазам своим не поверили, увидев меня уже разучивующую и довольно лихо отплясывающую вместе со всеми.

– Такие пациенты бывают, наверно, только в России! – решил Холман.

Экзекуция оказалась неприятной. Вся бригада, не стесняясь, комментировала результаты, думая, что я ничего не понимаю.

Я начала реветь. Что мне надо было, я все поняла. Я поняла, что у меня второй неоперабельный случай. Да и Милроуз ушел, сказав, чтобы заканчивали без него. Югославский доктор на плохом русском стал меня успокаивать, говорить, что это не точно. Им надо было довести зондирование до конца, а я рыдала. Везли меня в палату измученную, зареванную, затянули ширму, и я заснула.

Когда я проснулась, рядом стоял мой лечащий врач, доктор Холман, и медсестра. Они ласково спросили, как я себя чувствую и хочу ли я попить.

– Может быть, какой-нибудь сок?

К тому времени другим больным уже разносили ужин. Я поинтересовалась, что же им там возят? Так вкусно пахнет. Это был ростбиф с гарниром. И я попросила:

– Вот и мне то же самое. А сока не надо.

У них глаза на лоб чуть не вылезли. Так быстро отходить могут только русские.

Дядя вернулся в Манчестер, а я осталась совсем одна в больнице, усталая, в чужом городе Лондоне, без языка. И мой милый доктор Холман стал присылать ко мне каждый день свою учительницу русского языка, замечательную женщину, эмигрантку первой волны, которая говорила с петербургским акцентом.

После Москвы он стал усердно изучать русский. Я была им очень благодарна, особенно своему доктору, и он меня, как я узнала через пятнадцать лет, хорошо запомнил на всю жизнь. Он уже был профессором, работал в другом госпитале, и я к нему иногда приезжала на консультации. На столе в кабинете у него стояла деревянная пирамидка «Кремль». Такие в свое время продавались в «Детском мире». Я ее заметила, а когда он уходил на пенсию, то вспомнил и подарил ее мне.

После зондирования я вернулась в Париж довольно грустной. Оперировать нельзя. Надо жить, как есть. Никаких предсказаний мне не сделали, мужу ничего особенного не сказали.

С Милроузом нас тоже свел случай. Мой брат Соломон в 1977 году стажировался в Hammersmith Hospital, и там они познакомились, и брат ему напомнил обо мне. Оказывается, он среди сотен больных запомнил девочку из России, обрадовался, что я жива, и захотел меня увидеть.

В следующий свой приезд в Лондон я нафуфырилась и пошла на свидание. Милроуз был готов увидеть любого инвалида, милого человека, но я его сразила полностью. Он не ожидал, что я не просто выживу, но и стану вполне привлекательной особой. Он мне признался, что сразу после зондирования отправил моим родителям письмо о том, что жить мне осталось очень недолго, и хорошо было бы, если бы они в эти трудные минуты были рядом.

Я сохранила самые теплые чувства к этим врачам. Они ни копейки с меня не взяли.

Немного времени спустя, после разлада с мужем, отец стал уговаривать меня вернуться, сначала осторожно, а потом все настойчивей.

Дядя тоже написал отцу, что дни мои сочтены и операция невозможна даже в Америке, где жил папин второй брат, дядя Леон, тоже врач.

Я тем временем продолжала жить, учиться, знакомиться с людьми, не подозревая о своем «светлом» будущем. Первое время было трудно, потом все интересней и интересней. Поработала в кабаре, приезжала в гости в турпоездку в Москву повидаться с родителями. Припадки у меня случались, но не так уж часто.

Я подружилась с Нелей Курно, Леной Карденас, с их мужьями; с галерейщиком Эдуардом Лобом и Дениз Коломб – его сестрой-фотографом, познакомилась с Максом Эрнстом, с писателем Пьером Даниносом. В общем, с художественной элитой Парижа.

Ухаживал за мной и мой кардиолог, который по непонятным мне причинам никаких серьезных предложений не делал. У него без меня уже был умственно отсталый сын, и второго ярма он, видимо, совсем не искал.

Милроуз уже давно умер, а Холман – давно пенсионер; иногда он встречается в клубе «Атенеум» с моим братом, и мы друг другу передаем приветы.

Я благодарна этим людям. Они отнеслись ко мне почти по-родственному, хотя своими траурными письмами жизнь, видимо, мне немного подпортили. А может быть, и нет.

Друзья разделились на два лагеря: одни считали, что надо возвращаться, другие – что я и тут выплыву. Подруга Неля ходила даже в советское посольство, показывала письма от доктора и взывала к гуманности, просила для меня разрешение на постоянное жительство в СССР.

Подруга Лена не понимала, зачем туда ехать, и считала, что мне и в Париже помогут. У всех было свое мнение. Просьбу о визе разбирали полтора года. За это время я так освоилась, что ехать никуда не хотела, ну максимум на месяц, тем более мама тоже считала, что возвращаться нельзя. Она понимала, что уехала девочка, а после шести лет – возвращается взрослый человек с совсем другими привычками. Она иносказательно об этом писала. Вот ее письмо: «Дорогая доченька! У нас все хорошо. Я получила путевку в Друскеники. Здесь прекрасно. Публика чудесная. Купила себе ситцевый халатик ходить на воды, и почти у всех такие же. Это очень красиво. Тебе бы точно понравилось…»

Отец же, ничего не камуфлируя, звал назад; говорил, что если захочу вернуться, то они меня задерживать не будут, и в любое время могу уехать. Он, видимо, не знал, что с такой визой оформлять выезд надо как в первый раз, с новым приглашением от мужа.

Наступало лето. Я могла выбирать – уехать отдыхать с подругой Леной и ее семьей в Каррару или к родителям.

Надо было решиться. Дядя агитировал за родителей.

Мужа на год призвали в армию. Надо было отслужить до тридцати лет после всех университетов. Он был в какой-то нерешительности.

Кавалер-кардиолог из-за моего отъезда вешаться тоже не собирался.

Я бросила монетку. Орел или решка. Получалось, что надо ехать.

– После лета все равно вернусь, – думала про себя.

Пока я размышляла, все уехали отдыхать, и на вокзал пришли только мой дядя и кавалер-кардиолог почти к отходу поезда.

Доехала я до Бреста; поезд стоял там долго: меняли вагоны. Меня встречала мама. Она тоже себе купила билет в наш вагон. И мы вместе должны были ехать до Москвы.

В Москву меня не пустили. Сказали, что приглашение от родителей, и я должна ехать по их месту жительства.

Это был первый шок. Выбора не было. Мы явились в Каунас с двумя чемоданами и ящиком с французским черносливом и несладкими крекерами. Я была уверена, что этих продуктов в СССР нет.

Что делать в этом Каунасе? Неясно. Я решила поехать в Москву и, может быть, отдохнуть в Сочи. Выяснилось, что туда, не поменяв загранпаспорта на внутренний, тоже нельзя. А в Москву и Сочи очень хотелось. Ну, я и поменяла.

Приехала в Москву. Родственники отнеслись ко мне как-то очень сдержанно. Им неясно, зачем я приехала. Бывшая квартирная хозяйка, Лидия Павловна Лежнева, переводчица с французского, работавшая в то время над какой-то книгой о Сезанне, меня все же приняла: я могла ей немного помочь с переводом. Но все это длилось недолго. У меня же нет прописки.

Ни в какое Сочи я уже не попала, а вернулась в Каунас собираться назад в Париж.

Выясняется – виза у меня на постоянное жительство в СССР, тем более что я уже пробыла в Союзе более трех месяцев.

– Но я же замужем.

Они не против.

– Пусть муж присылает приглашение – будем оформлять заново.

Муж разозлился, что я уехала, даже не дождавшись его увольнения, и не стал отвечать. Он, оказывается, с горя связался со своей старой знакомой, лет на десять его старше, которая забеременела, и ей мое возвращение было совсем ни к чему.

Я забила тревогу. Тогда друзья, Неля и Эдуард, встретились с мужем и объяснили, что у меня нет никаких к нему претензий, что ничего не нужно, кроме приглашения. Это был не лучший дипломатический ход. Он срочно подал на развод, и нас развели по моей вине: ведь я же покинула супружеский дом. Это оказалось серьезной причиной для развода, и, естественно, мне ничего не полагалось. Я застряла. На семь лет.

Опять отъезд

Все ясно. Меня так просто во Францию не выпустят. Надо восстановиться в институте, иначе мне Москвы не видать как своих ушей.

Хорошо бы к началу учебного года. Декан наш, одноглазый Алексеев, меня даже не принял, сказал, что не хочет внутренних врагов, что я и так французский теперь знаю, и вообще, он ничего сам не решает.

Одеваюсь как можно скромнее и иду к ректору. Он со мной любезен, радушен, но говорит, что декан меня брать не советует, я буду плохо влиять на других студентов.

– Почему?

– Слишком необычный случай.

Ректор наш, в прошлом разведчик Сидоров, мне объясняет:

– Выглядите вы по-другому.

– По-моему, очень скромно.

– Скромно-то скромно, но вид у вас не советский.

Прямо волчий билет.

– При чем здесь мой вид? И чем же он не советский?

Вспомнить только наш курс до отъезда, особенно нашу первую лучшую группу. Кроме Лизы Муравьевой, репатриантки из Франции, и меня там учились три модницы, двое отпрысков крупных начальников, Наташа Лихачева – внучка директора завода, жена сына погибшего генерала Черняховского и Лида Тимофеева – дочь какого-то советника в Швейцарии. И единственная представительница народа, Сафронова Лида, пытавшаяся до них дотянуться.

Интересовались они в основном бриллиантами. Доставали на переменах свои побрякушки, менялись, продавали. Мы с Лизой Муравьевой в их круг не вписывались. Она из Франции и интересуется каким-то Малларме, сравнивает и объясняет его превосходство в поэзии над Виктором Гюго. Правда, ее суждения интересуют мальчиков нашей самой передовой группы курса. Какое странное сочетание: модницы и умники. Мальчишки у нас из французской спецшколы, с отличным знанием языка, которых не взяли на переводческий из-за зрения или недостатков в анкете[15]15

В институте было два факультета: престижный переводческий и педагогический.

[Закрыть]. То есть мальчишки были блестящими, и им больше нравилась Лиза с ее аристократической красотой и интеллектом, чем «бабеты»[16]16

«Бабета» – прическа, вошедшая в моду после выхода фильма с Бриджит Бардо.

[Закрыть]. Дружила и я с этими мальчишками, пока не вышла замуж; после со мной общаться вообще не рекомендовалось, правда, как раз тогда девчонки начали потихонечку предлагать купить бриллианты. Зачем они мне?

И после этого говорить, что я не скромная, что могу на кого-то плохо повлиять!

Но разглагольствовать можно сколько угодно. Я понимаю, что даже симпатична нашему ректору в своем вручную сшитом муслиновом платьице, но это дела не меняет. Меня не берут.

Я к папе, нашему «зеленому светофору» во всех случаях жизни. Папа – к первому секретарю горкома партии Наркевичюте, позднюю единственную дочку которой он спас от смерти. Секретарь для папы готова на все. Кто-то с кем-то созванивается, видимо, даже с КГБ, но учебный год уже начался, и мне ничего не остается, как пойти на заочное отделение и срочно найти работу. В Москве у меня прописка только на месяц или два на время подготовки и сдачи экзаменов, а уезжать я никуда не собираюсь, но Лидия Павловна, у которой я остановилась, сдает одну комнату молодому журналисту Володе Познеру с его новой женой. Они куда перспективней и могут платить, а что взять с меня? Перехожу к другой знакомой, вдове знаменитого адвоката Барского, у которой жила еще при муже. Она одинока. Переехала из отдельной квартиры в комнату в коммуналке, боится в старости оставаться одна в доме. Она пытается оформить на меня опекунство, но после каких-то выяснений ей отказывают. Соседи косятся. Это становится небезопасно.

Я уезжаю в Каунас. К сессии нужна справка с места работы. Отец пристроил меня преподавателем французского в Сельхозакадемию. Это за городом, в Алексотай, где папа когда-то резал «сталинцы», ехать далеко и долго на каком-то раздолбанном автобусе. Студентам, будущим агрономам из крестьянских семей, нужен французский как головная боль, но я все же привлекаю их внимание. Совсем молоденькая учительница, да говорят еще из Парижа, и одета интересно. Во всяком случае, успеваемость в моих группах сильно повысилась.

Но я постепенно схожу с ума. Чтобы заснуть, потихонечку выпиваю папины запасы яблочного вина – все равно его никто не пьет и не считает.

Наконец наступает сессия, и я селюсь у своей Лидии Павловны на все лето. Она едет в санаторий, а жильцы уже получили свою площадь. Опять счастье! Отдельная прохладная квартира в писательском доме, в Лаврушинском переулке! Господи, хоть бы это продлилось.

В такую квартиру ко мне все хотят прийти в гости: у нас целый кабинет-библиотека сменовеховца Лежнева, все издания «Академии». Я щедро раздаю книги желающим почитать. Что-то пропадает. Не знаю, на кого грешить. Но Лидия Павловна ничего не замечает. Тут у нас и Хлебников, и Крученых, и Ахматова.

Подруга моя Жанна, манекенщица, которую я знала с прошлых времен и познакомила с французом, который, однако, на ней не женился, пристроила меня в КБ (конструкторское бюро) одежды демонстрировать модели. Я только успеваю крутиться. Между показами еще хожу на занятия в институт в бигуди, пряча их под парикмахерский чепчик. В Москве это считается головным убором, он даже в моде. В одной руке держу отклеившуюся с одного глаза ресницу.

Меня очень любит наша преподавательница Алешникова, хотя я всегда опаздываю. И тогда она беззлобно комментирует:

– Ладно, пришла. Дорогие друзья, наша звезда явилась, можно начинать контрольную.

Она знает мою ситуацию и советует как-то прописаться, обещает устроить после этого на работу в институт. Я спрашиваю:

– А как?

– А это ты не у меня узнавай.

В это лето, когда мне не нужно ни прописки, ни квартиры, друзей у меня целая гвардия. Девочки-манекенщицы одалживают мои французские наряды на свидания. Потом их трудно получить назад, а уж если получишь, то надеть эти тряпки невозможно. Привезенные вещи тают. На этих показах зарабатываю копейки, особенно если опаздываю. Хватаю такси. И вообще, меня берут показывать молодежные костюмы или на замены. Я худее других, и на мне все надо подкалывать булавками. Иногда даже рекомендуют ходить боком, чтобы булавки были незаметны.

Но вот заканчивается сессия. На сей раз возвращаться в Сельхозакадемию я готова только под страхом смертной казни или по приговору суда. В институте я встретила девочку Ларису Елютину, которая училась в параллельной группе в мои допарижские годы. Пришла ко мне в гости в Лаврушинский. Мы сблизились. Она меня стала приглашать к себе. Сказала, что они с мужем, сыном министра пищевой промышленности, уезжают в санаторий в Сочи. Лариса тоже была дочерью министра высшего образования. Естественно, женились они в основном на людях своего круга.

Более красивую женщину, чем Лариса, я редко встречала. Она была высокая, на длинных ногах с тоненькими щиколотками, с красивыми руками и такими же тоненькими запястьями с декадентскими пальцами. Лицо детское; голубые с поволокою глаза. Она прекрасно пела и при двух живых родителях была абсолютной сиротой.

Мать вышла вторично замуж за какого-то дельца, там родилась девочка, очень больная. Ей было не до Ларисы. Отец тоже завел новую семью и дочерью тоже мало занимался, но имя его действовало магически.

Лариса поступила в институт, не зная практически ни одного слова по-французски, и вначале не собиралась его учить. Когда ее спрашивали преподаватели:

– Елютина, вам не стыдно?

Она лениво вытягивалась в полный рост и говорила:

– Это вам должно быть стыдно. Вы же меня приняли.

Пожаловаться отцу никто не решался.

К моменту нашей встречи Лариса уже училась в аспирантуре, посетила Париж и, естественно, очень неплохо знала французский.

Они с мужем собирались поехать в Сочи, и я подумала:

– Тоже поеду. Наконец увижу Сочи.

Там мы должны были встретиться. Жилье я собиралась снять на месте и решила быть деликатной, не беспокоить Ларису до приезда.

Добралась из Адлера вечером на автобусную станцию и тут же получила предложение снять комнату. Какая-то тетка взяла меня за руку и повела «совсем рядом» к себе. Сначала я сама тащила свой большой чемодан, потом у меня его взяла тетка, и, наконец, измотанные, мы куда-то пришли.

Комната была как комната, но там уже сидела на кровати какая-то немного выпившая блондинка. Я поинтересовалась:

– А где моя комната и кровать?

– Да девчонки, вы ж молодые, худенькие, будете спать в одной. И цена ж небольшая.

Я почти заплакала. Блондинка меня успокоила.

– Да не реви ты. Я же на вечер уйду и вернусь поздно, если вернусь. Да и вообще я здесь не задержусь.

Телефона в квартире не было, а выходить в автомат, позвонить Ларисе, сил не осталось совсем.

Утром появилась блондинка с молодым грузином. Рассчиталась, забрала свои вещи, а я побежала звонить Ларисе.

Примчалась Лариса; ужаснулась больше меня. Мы схватили чемодан и поехали в ее санаторий. Комната у молодых была скромная. Они же не сами министры, а только их дети. Да, комната всего метров шестьдесят. Мне постелили на диване, и я тут же заснула, а они ушли на пляж. Их кровать стояла ровно на противоположном конце комнаты. За стульями ни меня, ни их не было видно. Там я провела три дня. Никакого жилья мы больше не искали; решили, что в Сочи устроиться трудно, и пусть за мной приедет их друг из Сухуми, у него там дом отдыха или какая-то турбаза. В общем, проблем быть не должно.

Мы все вместе с приехавшим другом поужинали в Кавказском Ауле и отправились в Сухуми. Родители хозяина обрадовались высоким гостям, только не понятно было, в каком качестве приехала я. Так что сразу после угощений я переехала на турбазу повышенного комфорта. Но мне там не понравилось, и я вернулась в Москву. Иллюзии об отдыхе в Сочи рухнули.

В Москве уже было прохладно. У Лидии Павловны в кабинете поселился новый жилец – аспирант из Тбилиси, Давид Иоселиани, молодой человек из очень хорошей грузинской семьи (он сейчас главный кардиолог Москвы).

Мне опять надо искать жилье. Комнат сменила не меньше десяти. Первую мне сдал молодой фотограф из АПН, рядом с Курским вокзалом. Сам он жил у своей подружки.

В квартире, кроме него, было еще три семьи. Рядом со мной в двух комнатах жила первая семья знаменитого летчика Прокофьева. Их интересовало, что же это за девчонка, ей все время кто-то звонит: то родители из Каунаса, то подруга из Парижа. Появился еще и брат, который поступил в МЭИ. А тут мне особо повезло: пришел участковый милиционер. Сказал, что ищет хозяина комнаты. У меня даже прописки не спросил, хотя она у меня еще была. Как только она закончилась, хозяин мне комнату сдавать перестал.

Через знакомых нашли еще одну комнатку, вернее, отгороженный угол. Я обещала хозяйке прописаться, но обещание сдержать не смогла.

У тети Тамары уже никак нельзя было пожить: там выросли сыновья, толкались целыми днями певцы и певицы, шли репетиции.

Мне пару раз находили еще жилье, какие-то убогие комнатки. Из-за прописки отовсюду надо было съезжать.

Какое-то короткое время я провела в квартире Ларисы. Муж уехал к родителям на дачу в Серебряный Бор, а бабушка, которая ее и воспитала, устроилась на кухне.

Учеба подходила к концу. Лариса позвонила ректору института. Теперь это была крутая Марфута Бородулина. В прошлом разведчица. Лариска говорила с ней на равных и просила по телефону принять меня в аспирантуру; обещала все утрясти с отцом. Бородулина ей ответила (я сама слышала), что никакой папа ей не поможет и что эту жидовку, пробывшую столько лет во Франции, ни за что не возьмет.

– Потом все так поступят: будут выходить замуж за каких-то иностранцев, уезжать, возвращаться – и в аспирантуру. Ничего себе прецедент! Пусть думают, прежде чем покидать Родину. А чего это она вдруг вернулась?

Что-то недоброе, видимо, промелькнуло в ее мозгу.

– И вообще, ты в это дело не лезь.

Зато я получила предложение от китаистки, профессора Позднеевой, поступить в аспирантуру в Институт восточных языков на китайское отделение. Ей нужен был человек, хорошо знающий французский язык и французскую литературу. Она в то время занималась влиянием конфуцианства на французских энциклопедистов.

Для начала надо было перевести с латыни Папскую буллу Пия II, затрагивающую как раз эту тему. Латынь я уже порядком подзабыла и попросила перевести маму. Мама это сделала довольно быстро, и профессор Позднеева была мной безмерно довольна.

Один у меня был небольшой недостаток: я не знала ни одного слова по-китайски, ни одного иероглифа. Но Позднеева нашла мне китаянку – учительницу из своих аспирантов и убедила всю комиссию, что очень скоро, к концу первого семестра, я уже буду достаточно знать китайский, а в остальном у меня прекрасный уровень.

Друзей у меня появлялось все больше и больше, а жилья все не было. Через подругу Жанну я познакомилась с Никитой Кривошеиным. Он помог мне получить переводы в «Прогрессе»; познакомилась с художниками нонконформистами. А кто еще не побоится общаться с девчонкой, не понятно зачем вернувшейся из Франции, с неясной биографией?

Подружилась я с Аней Козловской, дочерью певца Ивана Козловского. Ее мама, актриса Галина Сергеева, разрешила мне пожить у них на улице Горького в Аниной части квартиры. Но им всем, по-моему, это тоже надоело. И решительная Анина мама нашла выход: выдала меня фиктивно замуж за своего доброго друга. Она была любовью его жизни, и он пошел на этот «страшный» поступок. Это была наша большая тайна.

Преподавательница Алешникова слово сдержала: меня сразу приняли в МГУ на кафедру иностранных языков естественных факультетов. Приняли в середине учебного года, правда, почасовиком. Дали сразу группы отъезжающих на разные стажировки за границу аспирантов и ученых. Я должна была их быстро натренировать в разговорной речи. Кроме того, у меня появилась группа профессоров на юрфаке, интересующаяся французским языком и культурой. Профессор Мишин прибегал на костылях, чтобы, не дай бог, не опоздать на занятия. Они все хотели быть моими учениками. Для них это был отдых и даже развлечение.

– Пусть студенты завидуют, что у нас такая преподавательница!

По молодости я не запомнила все фамилии, а зря. Уж какие они пели дифирамбы моему французскому и внешнему виду! У меня появилось и несколько частных уроков. Дочь академика Мандельштама, две аспирантки-математички из Грузии и их научный руководитель. Сыпались предложения с разных курсов иностранных языков. Появились женихи. Я плавно влилась в культурную жизнь столицы.

Появилась у меня и близкая подруга актриса Оля Яковлева, так что все спектакли в постановке Анатолия Васильевича Эфроса я смотрела по несколько раз.

Я сняла комнату в доме «Молодой актер» на улице Чехова, потом удалось даже снять отдельную квартиру рядом с метро «Молодежная». Уезжать мне уже никуда не хотелось, да и зачем? Я работаю, дружу с художниками, читаю самиздатовские книги, хожу в консерваторию. Подруга Соня Ардашникова приводит мне на день рождения Галича, который целый вечер у меня пел. Я знакомлюсь с Романом Сефом, передавая ему фотографии его умершего друга и однолагерника Юло Соостера.

И вдруг мои родители с братьями решают все же уехать из СССР. Я отказываюсь, но они меня не оставят. Ни за что. И вообще, я со своим здоровьем должна вести себя как чемодан. Куда возьмут, туда и поеду.

Брат уже ушел из аспирантуры Первого мединститута, мать – с работы. Отец отказался от заведывания отделением. Они решили. Опять куда-то уезжать, когда у меня все хорошо. Нет, чтобы раньше. Именно сейчас надо ехать неведомо зачем.

Во всяком случае, я достала из тайника свой французский паспорт и с ужасом пошла в консульство, не дай бог, милиционер на входе увидит, что он просрочен.

В консульстве мне довольно обыденно объяснили, что они не имеют никакого отношения к выходцам из Прибалтики и надо ехать в Ленинград.

Такой же страх был и в Ленинграде, но консул там оказался очень хорошим человеком. Он понял мои переживания и обещал все французские документы переправить на адрес моей подруги Нели, и выдал мне Лесе Пассе (Laisser Passer) сроком на целых три месяца, а фотографии на этот документ мы поехали делать вместе на его машине, чтобы лишний раз одной в консульство не возвращаться и не светиться перед милиционером.

По этому документу, который я хорошо запрятала, уже можно было спокойно въехать во Францию.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.