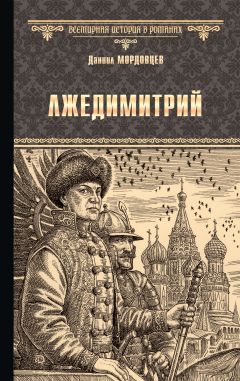

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)

XXX. Верная собака над трупом Димитрия. Москва стреляет пеплом от сожженного царя

Как жалобно где-то воет собака… Ноет, плачет буквально плачет бедный пес, словно Богу на людей жалуется, оплакивая кого-то. Кого он оплакивает?

– О, armer Hund[53]53

– О, бедная собака! (нем.)

[Закрыть]! – бормочет сердобольный немец, алебардщик Вильгельм Шварцгоф. Ему, несмотря на совершающиеся кругом ужасы, стало жаль бедной собаки. Да, верно, и недаром воет…

Подходит немец – и между лесами, под окнами дворца, видит распростертого на земле – кого же? – царя! Которого он еще недавно защищал от разъяренных зверей, но не смог защитить… О, бедный царь!

Так это над ним, над царем, раздается собачий плач!.. Никого не нашлось, кроме собаки, кто бы его оплакал, и она плачет… Это его собака – она, голодная деревенская собака, как-то пристала к нему на охоте, под Москвою, и с тех пор не оставляла его. Да, это она оплакивает московского царя, такого же, как и сама она, приблуду. То начнет лизать ему руки, лицо, то опять ударится в слезы, воет, воет так, что сердце надрывается.

Заплакал и добрый немец – честный слуга своего господина. Собака плачет!.. А люди… о, порождение скорпиев! Люди или пресмыкаются, ползают в ногах, или топчут ногами…

Добрый немец бережно приподнял несчастного царя. Он жив еще, он дышит…

– Господи, да никак это царь-батюшка?

– Он и есть! Ахти, родимые! Что с ним? Убит?

Это стрельцы увидали своего царя и бросились к нему.

– Он упал, знать, сердешный, расшибся… Ахти, горе какое!..

– На ветер его, братцы, на ветер он маленько оклемает…

Подняли на руки. Несчастный только стонал в беспамятстве. Немец-алебардщик дал ему понюхать спирту, потер виски. Мало-помалу он начал приходить в себя, осматриваться. Его положили на плащ.

– Где я? Что со мной?

Собака с радостным визгом лизала ему руки, заглядывала в глаза. Он узнал собаку, узнал алебардщика, стрельцов. Вспомнил… все вспомнил разом! Да и нельзя было не вспомнить: крики, звяканье оружия, выстрелы, беготня – все говорило само за себя. Стрельцы жалостно смотрели на своего злополучного царя. Он жалобно стонал.

– Ох… спасибо, мои верные… Что царица?

– Не ведаем, царь-осударь, мы только что пришли к тебе – услыхали сполох и пришли.

Из окон дворца кто-то крикнул:

– Вон он, еретик!

Димитрий услыхал этот крик и затрепетал всем телом.

– Братцы! Ох, обороните вы меня от злодеев, от Шуйских, обороните, Господа ради, милые мои, православные!.. Ведите меня к миру на площадь – перед Кремль. Братцы вы мои! Милые! Я вознесу вас выше всех, озолочу вас… боярских жен и дочерей отдам вам в неволю – все добро их ваше будет… Несите меня…

В это время послышались яростные крики заговорщиков:

– Вон он! Вон он! Нашли еретика! Давай его сюда!

Заговорщики наступали. Стрельцы, сомкнувшись в строй, прикрыли своего царя.

– Стой! Ни с места!

Заговорщики не слушались. Стрельцы дали залп по дворянам, некоторых положили на месте. Заговорщики дрогнули, попятились назад.

– Заряжай! – командуют стрельцы. – Стреляй их, лизоблюдов!

Но в это время показался сам Шуйский, верхом на коне и с крестом.

– Стойте! Стойте! – кричал он пересохшим горлом. – Куда бежите? От него не спрячетесь – он не таковский, чтоб забыл обиду. Это не простой вор – змий свирепый! Душите его, пока он в яме, а выползет – то и нам горе, и женам нашим, и детям.

Заговорщики воротились. Стрельцы опять приложились к ружьям. Критическая минута! Вся Россия на волоске – на волоске несколько столетий, целая будущая история страны – на одном тонком волоске: уцелеет или не уцелеет этот неразгаданный «змий»?

Но лопнул волосок!.. Кто-то, гениальный, закричал в толпе заговорщиков:

– Коли так – так идем, братцы, в Стрелецку слободу, побьем их сук-стрельчих со щенятами-стрельчатами. Пущай они берегут вора, обманщика, злодея! Идем!

Стрельцы не выдержали. Сами бы они готовы были умереть, вынести великие муки, но детки их, жены… Нет, это было выше их сил. Для детей и жен они отступились от царя… Опять осталась около него одна Приблуда: ни у него, ни у нее никого не было на свете…

Подошли заговорщики вместе с боярами и думными людьми. По лицам их видел несчастный, что его ожидало.

– Батюшка! – вскричал он, поднимая руки к небу. – Батюшка мой! Отец! Царь Иван Васильевич!.. Погляди на меня, на своего сына… Погляди, что со мной делают! Батюшка! Родитель мой! Защити меня…

– Какой он тебе батюшка, еретик окаянный! – закричал Григорий Валуев. – Пес – твой батюшка, сука – твоя матушка…

Приблуда кинулась на оскорбителя и чуть не схватила его за горло.

– Цыц, дьявол, цыц! Вот отец твой, окаянное отродье! – И он ножом отсек ухо у собаки.

Димитрия подняли и потащили во дворец, в новый «парадиз» его. Сам он не мог идти: когда сорвался с лесов, то вывихнул себе ногу, зашиб голову, расшиб грудь… Он был несказанно жалок… Рыжая, угловатая, так крепко сидевшая на плечах голова, еще недавно украшенная короной, дрожала. Лицо подергивало. Глаза искали своих в толпе, но никого не находили… Только губы, добрые глаза немца Шварцгофа глядели участно… Вон труп Басманова, распростертый на земле: открытые глаза, остеклевшие, глядят на небо, на солнце… Нет и там, в небе, нет ни жалости, ни правды…

Парадиз весь окровавлен, загрязнен все в нем разбито, растащено…

Бедные алебардщики… они обезоружены… они не смеют поднять глаз на своего царя… Только добрый Шварцгоф проскользнул вслед за думными людьми, и, видя, что царю опять становится дурно, что его поразила эта картина разрушения, – сердобольный немец хотел снова дать страдальцу понюхать спирту… Несчастный! Не успел он поднести роковой пузырек к страдальцу, как над головой его свистнула алебарда, и сердобольный немец упал с рассеченным надвое черепом…

– Собаке собачья и смерть!.. Эти собаки-иноземцы и теперь не оставляют своего воровского государя! Надо всех их побить!

– За что их бить? Не они причины, а вот он… он всему злу корень.

– А! Еретик окаянный! – кричат московские люди. – Что, удалось тебе судить нас в субботу?

– А! Ты Северщину хотел отдать Польше!

– Ты латынских попов привел!

– А зачем ты взял нечестивую польку в жены – некрещеную в церковь пустил?

– Казну нашу московскую в Польшу вывозил!

И при этом один бьет его по голове, приговаривая: «Вот тебе венец!», другой тычет пальцем в глаза, поясняя: «У, буркалы воровски!», третий щелкает его но носу, прибавляя: «Вот тебе трынка: вот тебе хлюст!», четвертый дергает за ухо… Несчастный молчит: унизительно было бы перед таким «народом» даже стонать… и он не стонет, он не хочет даже видеть этих зверей… Он закрыл глаза – он переживал то, что должен был переживать некогда его предместник, юный Годунов…

– А отгадай-ка, еретик, в которую щеку я тебя ударю? – говорит свирепый Валуев и бьет его в обе щеки.

Срывают с него кафтан и надевают снятую с одного каторжника дырявую гуньку кабацкую, а на каторжника надевают царский кафтан.

– Смотрите, братцы, каков царь-осударь, всеа Русии самодержец! Вот так царь! – кричат изверги.

– Да у меня такие цари на конюшне есть, – издевается боярин, о котором Димитрий как-то неосторожно выразился, что его лошадь умнее своего седока. Боярин этот был Мстиславский.

Наконец начинается формальный допрос. Григорий Валуев подходит, снова бьет несчастного в щеку и спрашивает:

– Говори, бл… сын, кто ты таков? Кто твой отец? Как тебя зовут? Откуда ты?

– Вы знаете, – тихо отвечает страдалец. – Я царь ваш и великий князь Димитрий, сын царя Ивана Васильевича… Вы меня признали и венчали на царство… Коли и теперь еще не верите, спросите у моей матери – она в монастыре… Спросите ее – правду ли я говорю… А то вынесите меня на Лобное место и дайте говорить…

Где уж тут говорить! Не этого хотят его враги. Если б тут был народ, он разорвал бы бояр; но бояре знали народ – они натравили его на поляков.

– Несите меня к матери, к народу.

– Сейчас я был у царицы Марфы! – кричит князь Иван Голицын во всеуслышанье. – Она говорит, что это не ея сын. Она-де признала его поневоле, страшась смертного убийства, а ноне отрекается от него!

Эти слова передаются на двор, в толпу. Ведь суд идет якобы всенародный.

На дворе и Шуйский Василий. Он все по-прежнему на коне, с крестом и мечом. Как ни много у него лукавства и силы воли, но его бьет лихорадка: «змий» еще не задушен, может выползти из ямы, и тогда – горе, горе Шуйскому! Да и народ – это морские волны: в момент захлестнут и разобьют все, на что бы их ни направили…

– Мать, вона, слышь, отрекается от него, – говорит он толпе. – Да и как не отречься? Царевича-то я сам видел в гробу в Угличе. Кончать бы с этим змием…

– Бей! Руби его! – ревут на дворе.

– Что долго толковать с еретиком! – решает Валуев. – Вот я благословлю этого польского свистуна!

И выстрелом из ружья разом убивает несчастного…

Но людям мало простого, хотя бы самого бесчеловечного, убийства.

Надо насладиться еще своим позором, надо надругаться над трупом – вот где наслаждение человека, неизвестное зверю. Что ж, что труп не чувствует? Все-таки надо бить его, терзать; повторять свое наслаждение, отдаваться иллюзии убийства.

И к ногам обезображенного трупа привязывают веревку… Труп влекут по лестнице… Колотится рыжая, раздробленная голова о дворцовые ступеньки, о те ступеньки, по которым ноги «того рыжего человека» еще так недавно взбирались на трон. Колотится рыжая голова, а москвичи приговаривают:

– Но-но, литовская лошадка! Вези еретицкую душу к сатане в ад.

Тащут его через весь Кремль к Красной площади. Шуйский, увидев труп, невольно вздрогнул от ужаса: «Да это не он, не его тащут… Не его убили… Он опять придет… – Смертная бледность покрыла лицо зачинщика всего этого дела, и крест задрожал в его руке… – Ох, это не он, не он!.. Он змий… Он в Угличе из гроба выполз… он опять выползет…»

Труп тащат мимо Воскресенского монастыря, где жила царица Марфа.

– Показать его царице! – кричит кто-то.

– Вызвать царицу!

Останавливаются… Царица выходит… При виде того, что лежало на земле, старуха в ужасе закрывает глаза…

– Говори, царица Мария, твой ли это сын? – кричат убийцы.

Старица Марфа открывает глаза, с содроганием смотрит на кучу безобразного мяса и говорит загадочно:

– Это не мой. Было бы меня спрашивать, когда он жив был… А теперь, как вы его убили, он уже не мой!

Шуйский, услыхав это, взглянул на царицу такими «добрыми» глазами, что белый голубь, которого старуха прикормила к себе и он всякий раз садился ей на плечо, как она показывалась на дворе, и который сел и теперь ей на плечо в ожидании корма, – даже глупый голубь с испугу улетел на колокольню.

Но слово – сказано!

Обезображенный труп волокут далее, и на пути измышляют невозможное…

В довершение надругательства москвичи колотят в разбитые чугуны. «Колокольный звон, братец ты мой! Знатный звон!..» Тешится дикий народ, тешится боярская, торговая и холопья Москва, не умея измыслить ничего лучше этого…

Другая толпа тащит за ноги же труп Басманова, менее обезображенный. Бешеная оргия с этой дикой процессией останавливается на Красной площади.

Труп царя кладут на маленький столик, на котором обыкновенно мясники резали печенку для кошек Охотного ряда. Стол был длиною не более аршина, и потому царевы ноги свисали с него…

– По одежке протягивай ножки! – острит Обжорный ряд.

Под ноги царя кладут труп Басманова.

– Ты любил его живого, пил и гулял с ним вместе – не расставайся с ним и после смерти!..

– Православные! Православные! – кричал Григорий Валуев, верхом скачущий из Кремля – Еретичьяго бога нашел: вот он, его бог!

– Покажь! Покажь!

Валуев показывает маску, найденную в покоях Марины, которая к завтрашнему дню готовила маскарад.

– Вот смотрите! Это у него такой бог, а святые образа лежали под лавкой.

И маску кладут трупу на грудь. Достают какую-то дудку после убитого музыканта и всаживают в рот мертвому царю.

– Подуди-ка, подуди! Ты любил музыку – подуди-ка нам! Допрежь сего мы тебя тешили – теперь ты нас потешь!

На грудь царя кладут медную копейку.

– Это ему плата, как скоморохам дают…

К трупу валит еще новая, опьяневшая толпа… Это те, которые «работали» в городе – били, резали и грабили поляков… Покончив «работу» и накатившись в польских погребах «венгржину» и «старей вудки», москвичи идут тешиться к трупу Димитрия:

– И моя-де денежка не щербата.

– А вот и я! Знай Кузьму Свиной Овин!

– А вот и я руку приложил! Помни Тереньку-плотника! А я еще спорил с дядей из-за гашника… А дядя-то прав! – Точно царевич в Угличе зарезан…

Тешилась Москва весь день… Ночью, мертвецки пьяная, уснула мертвым сном…

Пуста Красная площадь, ни души, ни звука, точно вся Москва вымерла.

Около трупа неразгаданного исторического сфинкса оставалось ночью одно только живое существо – собака Приблуда… Как жалобно воет бедный пес!

Прошло несколько дней. Москва маленько отдохнула после своей «работы», проспалась после кровавого пира. Теперь она готовит что-то новенькое. За Серпуховскими воротами, на Котлах, разложен огромный костер. Около него москвичи толпятся, словно около водосвятия. Как ни жарок майский день, но москвичи все больше и больше разжигают костер. Кто несет охапку дров, кто бревно, кто доску, кто старую рогожу – и все валят в огненную кучу… «Чтобы жарче, братцы, было…» Для чего? Зачем этот костер?

– И кинулись мы, братец ты мой, на дом-ат самово воеводы, на Мнишеков дом, этой самой Маришки-еретички отца, – разглагольствовал, поглядывая на огонь костра, стрелец Якунька, тот самый, что с Молчановым, да Шерефединовым, да с стрельцами Осипком, да Ортемкою удушили молодого Годунова-царя с матерью. – И шарахнули мы с молодцами на этот самый на дом на Мнишкин. Наперли это на ворота, понатужились, ухнули дубинушку, трах! – высадили ворота вчистую… А Мнишкин воевода заперся в каменных палатах, что за каменной стеной стоят. Мы – и ну лупить в стены, а которые из молодцов и через стену перебираться стали, по плечам… Ну, думаем, знатной ухи наварим… Коли глядь – бояре едут… «Стойте, – говорят, – православные! Нечего-де их бить: мы-де их еретицкого царя уж сверзли – придушили… аки пса…» Ладно – придушили так придушили. Мы дальше… Так-ту до самой ночи и работали…

– Уж и страхи же, мать моя, были, как его-то, еретика, покончили, – говорила тут же у костра баба другой бабе, по-видимому, деревенской. – Как оставили его, мать моя, ночью на Красной площади, так всю-то ноченьку бесы вокруг него хороводились: то псом воют, то в бубны бьют, в сопели играют…

– А мне, родимушка, звонарь сказывал… – повествовала другая баба. – Всю ноченьку около него, еретика, огоньки бегали…

– Ой ли? Свечечки, должно?

– Нету, родимушка: языцы огненны, бесы, значит… У беса-то вить язык огненный.

– Ох, владычица, страсти какия!

– Везут! Везут! – прошел говор по толпе.

Это везут вырытый из могилы труп неразгаданного человека… Все от него отказались – и земля отказалась: земля не принимает его трупа… И для земли он неразгаданное нечто, как был неразгаданным для людей… Надо сжечь его – огонь все принимает…

Привезли останки трупа… В рогоже он… Из-под рогожи выскользнула белая рука, белая, как мрамор… Часть рыжих волос виднеется из-под рогожки…

Бросили в костер труп… Не горит, только темный дымный столб поднимается к небу… И огонь не берет его… Ужас нападает на толпу… Господи! Кто ж он? Святомученик или сам сатана?..

«Сатана!» – решила Москва. Так и царь решил – новый царь, Василий Шуйский…

Вынимают труп из костра баграми – не сгорел, обуглился только… Рубят труп на мелкие части. «Руби мельче!» – настаивает обезумевшая толпа. Изрубили мелко-мелко… Швыряют куски в костер, ждут… Шипит человеческое мясо, шкварчит, словно на сковороде…

Все сгорело. Потух костер. Осталась одна зола. Пушкари собирают эту золу и всыпают в заряженную пушку…

– Повороти жерлом в ту сторону, откуда пришел он, – командует пушкарский десятник.

Поворачивают. Напряженно ждет Москва…

– Пали!

Вместе с дымом вылетает из жерла пушки пепел и вместе с дымом исчезает…

– Погибе память его с шумом – исчезе, аки дым, – говорит Конев, осеняя себя крестным знамением.

– Этот дым… всей Российской земле глаза выест, – глухо произносит кто-то в толпе… И толпа вздрагивает!

Откуда ни возьмись выбегает собака – это Приблуда – и, обнюхивая воздух и землю, начинает жалобно выть…

– К худу, к худу… К худу! – слышится говор в толпе.

А худо тут же – в глаза глядит Русской земле…