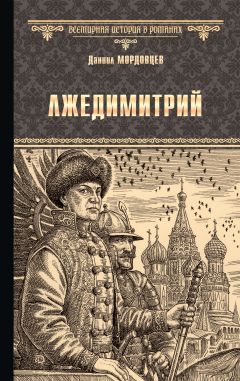

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)

XIX. Заговор Шуйского

Но не вся Москва ликовала, встречая новоявленного царя. Не ликовала Ксения Годунова, томясь в своем мрачном одиночестве и силясь отогнать от себя светлые воспоминания детства, которые вызывали теперь в ней едкие страдания. А эти страшные образы, которые она вызвать не смеет в своей памяти, потому что образы эти – посиневший труп дорогого отца, удавленная мать, обезображенное смертью лицо брата любимого… Это и прошедшее, и настоящее. А что в будущем? Боже мой! Лучше и не заглядывать в эту мрачную бездну.

Не ликует и Оринушка Телятевская… Молнией пробежало по ее молодому небу, по душе ее, молодое счастье и этой же молнией расщепало ее надежды, ее сердце, всю ее душу. Все сожгла эта молния – ее счастье, ее Федю-царевича…

Не ликуют… Да, много, много таких, которым не до ликованья. Ведь несчастная земля так устроена, что, как ни свети на нее яркое солнце, все же оно будет освещать только часть земной поверхности, и чем ярче освещается та часть земли, которая обращена к солнцу, тем мрачнее тень на противоположной стороне.

Когда Димитрий въехал в Москву, один человек особенно сильно почувствовал, что он очутился в тени. Это был Шуйский, князь Василий. Чего ж ему недоставало? Одного недоставало – счастья. Этот вельможа, у которого всего было вдоволь – и могущества, и богатства, и славы, и родни, и друзей – искренних и неискренних, – этот счастливец не был счастлив. На что ему было все то, чем он обладал, когда он не любил! Прожив более пятидесяти лет, Шуйский не знал, что такое любовь… Так – не пришлось, не выдалось это шальное, слепое счастие, а жизнь-то уплыла… Холодно стало, любить некого, когда вовремя не любилось, а теперь и детей нет, которых люди обыкновенно начинают любить на счет своего личного счастия уже тогда, когда собственное счастье уже немножко молью тронуто, когда в сердце заводится червоточина и на памяти образуется нечто вроде маленького, а иногда и большого кладбища с дорогими покойниками. А у Шуйского ничего: ни кладбища этого, ни детей, ни любви.

Сидит Шуйский в своих роскошно, по-старинному, немножко по-азиатски, во вкусе золотоордынском убранных палатах – и невесело ему. Тихо в палатах, беззвучно, безжизненно, только с улицы доносятся отзвуки жизни – ночные возгласы ликующей Москвы, веселые, а иногда и бранные пьяные крики.

Шуйский закрывает глаза, и чем плотнее он закрывает их, тем назойливее лезут в очи и развертываются досадливые картины всей его неудачливо сложившейся и прожитой жизни. Вся эта жизнь, вся эта бесконечная лента пути, расстилающаяся позади его, все эти образы прошлого, едкие, режущие, и ни одного светлого, теплого, – все это одна нескончаемая вереница стремлений жгучего сердца и жгучего мозга. Везде удача, везде успех, везде бешеное счастье – и в сумме жизни громадная неудача, страшная пустота и отсутствие любви, отсутствие чувства удовлетворенности, примирения…

– Димитрий! Димитрий! – доносятся с улицы дикие возгласы. И чему радуются люди? Где источник этого довольства? Слабоумие?

И перед Шуйским развертывается пестрый ковер его детства, роскошное цветущее поле – и везде в этих цветах скрытые шипы, острые колючки… А где ж счастье? Нет его! Ум не может быть счастлив, ум – это горе – злосчастие, это мука, вечная пытка… Безумие, слабоумие – вот где счастье.

Молодость, детство, неведение – и там не было счастья!.. Кудреватый, белокурый, малокровный княжич Васюта Шуйский смотрит нелюдимом… Он умен.

«Умен постреленок, княжич мой Васюта, не по летам, да собой-то неказист», – слышится голос отца, князя Ивана Шуйского, – и слова эти на всю жизнь западают в гордую душеньку княжича Васюты. А мать еще нежнее ласкает его белокурую головку и глядит в его умные голубые глазки: «Дурнушечка мой, умница мой! Васюточка-княжич…» И слова матери колючкой впиваются в гордое сердчишко недотроги-княжича.

«Неказист»… Но он видит, что казистые глупее его, и все же завидует им, все же они становятся ему поперек дороги, – и враждебное чувство питается в нем больше, чем доброе, холодное – заглушает теплое.

С невидимой раной, нанесенной ему отцом, княжич Васюта и в жизнь вступил. Стал он уже окольничим, а из раны все сочится кровь, все где-то саднит горечью… И княжич Васюта становится все скрытнее и скрытнее, все глубже прячет он от людей свое сердце, свои умные голубые глаза, свои молодые, гордые думы…

А тут и непобедимые потребности молодости вступают в свои права. Голубые глаза становятся еще умнее, еще блестяще – они украдкой заглядываются на миловидное личико, полуприкрытое фатой… И личико украдкой, потупясь, бросает искорками в голубые умные глаза… И – казистые перебивают дорогу, перебивают эти искорки, перебивают женские взгляды – и он, умный, остается в стороне со своим умом… «Проклятый ум! Проклятые лица!.. Нет, не проклятые. Вон какое личико у Машеньки, у дочушки Малюты Скуратова. И личико это обращено на казистого, на ловкого, на красивого Бориску Годунова, на эту татарскую образину… И молодой княжич Васюта Шуйский начинает ненавидеть Бориску Годунова. А Машенька Малюты Скуратова все не замечает неказистого, хотя и умного, Васюту Шуйского… Но вот Машенька и под венцом – жена Бориски. И Годунов Бориска в чести и силе у Грозного. Борискина сестра за сыном Грозного – в родство вошли с царями. А неказистый Васюта Шуйский в стороне, в тени…»

Не стало Грозного. На троне слабоумный Федор – и Бориска уж у трона, сторожевой собакой стоит, псом смердящим лает… «Царевича не стало! Царевича зарезали!» А! Утопить бы в его крови татарюгу Бориску, чтоб и Машка Малютиха, змея подколодная, захлебнулась кровью. О! Утонет Бориска, утонет, захлебнется Машка! Нет, не утонул он, не захлебнулась она… Не стало слабоумного Федора – и Бориска на престоле: сторожевой пес вскочил на высочайший трон российского царствия, а рядом с ним Машка Скуратиха, змея подколодная… И все она не замечает неказистого, умного, делового князя Василия Ивановича Шуйского, у которого уж и кудри серебрятся от многоумия, а все нет счастья. Но что это? Из крови царевича выходит зверь дивий[30]30

Дивий – дивный, редкостный.

[Закрыть]. Да, вышел – бродит по Киеву, рычит в Польше, идет на Русскую землю. О! Он пожрет Бориску и Машку. И он пожрал их. Он, зверь дивий, в виде царевича на престоле… «Убью зверя и из его шкуры сошью себе царскую порфиру. Авось в порфире буду счастлив…»

Вот о чем думает Шуйский, сидя в своих богатых палатах в первую ночь приезда Димитрия в Москву. У него ничего в жизни не оставалось – ни любви, ни воспоминаний, ни детей, а только пятьдесят три года на плечах да седая умная голова. И жажда – жгучая жажда жизни!

В соседней комнате послышались шаги. Шуйский встрепенулся. Вошел мужчина лет пятидесяти, богато одетый, в золотном кафтане с шитым жемчугами ожерельем. Он был, как и Шуйский, белокур, но полнее его и с лицом хотя напоминавшим Шуйского, но более открытым.

– А, это ты, Митя? – сказал Шуйский, как бы ожидая чего-то. – С тобой никого нету?

– Есть, братец, – отвечал пришедший. – Федора Конева привел.

– Ладно, спасибо. Где он?

– А в том покое… в голубом.

– Веди его сюда.

Пришедший – эго был брат Василия Шуйского, Димитрий Иванович Шуйский – ввел купчину с серьгой в ухе, того купчину, которого мы уже видели у Лобного места во время оглашения анафемы Гришке Отрепьеву, а потом с офеней вместе, когда они ожидали въезда в Москву Димитрия.

– Здорово, Федор, – сказал Шуйский ласково.

– Здравствуй, батюшка-князь Василий Иваныч.

– Садись, потолкуем.

Купчина, входя к Шуйскому, глянул в передний угол и, увидав там у богатой иконы горящую лампаду, перекрестился истово, тряхнув седоватыми кудрями. Теперь, снова тряхнув головой, он расправил полы однорядки и сел на скамью, покрытую ковром.

– Видал нового царя? – спросил Шуйский, «услав» свои умные глаза куда-то в другое место.

– Видал, батюшка-князь, сподобился.

– Славу Богу, слава Богу, сподобились мы опять прирожёного царя найти. Авось наша вера православная окрепнет, а то шатать ею что-то учали.

– Дай-то Бог!

– Дай Бог, дай Бог… Ну а как он, царь-то наш новый, – истово ли крестится? – спросил Шуйский, снова «командировав» свои умные глаза зачем-то к образам. – Я, признаться, в хлопотах-то и не успел заметить. Не отучился ли он, чего Боже храни, там, в литовской земле?..

Купчина не сразу отвечал. Он припоминал что-то…

– Как тебе сказать, батюшка-князь, мудреное это, великое это дело перстное сложение. На перстном-то сложении, на персте едином, я так смекаю, весь мир стоит. Вот, примером, так… – Он поставил прямо свой толстый, как огурец, большой палец правой руки. – А коли ты перст-от этот повернешь не так, как указано, не истово повернешь, – ну, и мир опрокинется, аки ендова. Так я говорю, батюшка-князь?

– Так, так, Федор! Такое-то умное слово хоть бы святителю в пору…

– Ну, топерича, примером, он царь… – разглагольствовал купчина. – У ево, у царя, примером, на персте ендова… А ендова-то, батюшка-князь, кто? – вдруг озадачил купчина Шуйского.

Но Шуйского нелегко было озадачить. Он только спрятал свои смеющиеся глаза где-то под лавкой и отвечал:

– Ендова – знамо мир. Ты ж сам сказал…

– Так, батюшка-князь. Ендова это Россейская земля. Обороти он, царь-ту, перст-от свой книзу – что станет с ендовой?

– Вестимо, что… Опрокинется.

– Опрокинется, батюшка-князь, опрокинется, прольется!

Купчина даже привскочил. Шуйский изобразил ужас на лице…

– И все это от единого перста, от перстного сложения неистоваго, – продолжал купчина, радуясь, что пугает Шуйского своим красноречием. – Недаром сказано: «перст Божий».

– Верно, верно. Ну а как же ты заметил – новый наш царь истово крестится? – сворачивал Шуйский на суть дела.

– Ох, батюшка-князь! Страшно и молвить. Волосы у меня дыбом встали, как увидел я, что хоть он и истово слагает персты, да все мизинец-то у него не так смотрит, не истово. Инда в озноб меня бросило, как увидал я это. Мизинец, мизинец не так… Так вот я и думаю: ох, батюшки, опрокинется ендова, пропадет земля Россейская.

– Как же ты, Федор, думаешь?

– Да думаю, батюшка-князь, что он не истинный царевич Димитрий. Не так слагает персты – не нажить бы нам с ним беды.

– И я так думаю, – загадочно сказал Шуйский. – Обошел он нас всех обманом, и горе Московскому государству!

– Ох, Господи! Что ж с нами будет?

– Не ведаю… Богу единому ведомо.

Шуйский, по обыкновению, не досказывал своей мысли: он всегда только закидывал удочку, и когда рыба клевала, он тогда и дергал удочку – рыба не срывалась. Купчина окончательно опешил и только бормотал: «Перст… мизинец… ендова… Российское государство…» Сам же сочинил ужасы и сам их пугался.

– Немцы, поди, и гостиный двор у нас отберут? – тут же наталкивался он на практические вопросы.

– Да, – утверждал его в этой мысли лукавый собеседник. – Он уж и ноне с иноземцами печки-лавочки: без них за столом и ложки не возьмет… Когда он вошел в Архангельский собор, туда ж за ним вошли и псы бритые – попы латинские. Собор, значит, уж осквернен…

– Ох, Господи! Да что ж это такое?

– А за псами бритыми вошли и немцы в храм Божий, и поляки, и литва… Святыни наши поруганы. А дальше еще того хуже будет: он разорит церкви православные и воместо их поставит латинские костелы, и будут у нас попы бритые, – продолжал Шуйский все в том же духе, видя, какое впечатление производят его слова. – Одного наипаче боюсь я…

– Чего, батюшка-князь? – с испугом спросил купчина.

– Вот чего, Феодор. Слушай. Коли он проклят собором и анафема с него не снята, да коли такой проклятой человек занял место помазанника, так анафема-то переходит с него на всю Российскую землю. Вот что страшно.

Купчина испуганно перекрестился. Ему чудилось, что анафема в виде какого-то чудовища уже подходит к нему, берет его за плечи, шепчет ему в уши: «Я анафема – я за тобой пришла, за детьми твоими, за твоими товарами, за твоею казною, за душою твоею».

– Помилуй, Господи! – крестился он. – Научи же нас, князь-батюшка, что нам делать? Как избыть беды – гнева Божия? Я на все пойду. Всю Москву подниму на ноги. Москва знает Федора Конева: он крестился всегда истово, строил храмы Божии, нищим не отказывал. Федора Конева Москва послушает.

– Коли так, Федор, то Бог пособит тебе в твоем великом деле для спасения святой православной веры. Только подобает дело сие творити с великою тайною, дабы не проведал о том враг земли Русской. И надо сие дело совершать непомедля, а то, я боюсь, как бы дьявол не осилил нас…

– А что, батюшка-князь? Говори – не таи.

– Надо бы все покончить до венчания его на царство.

– Надо, надо. Ах ты господи! Вот не чаяли беды. Завтра же поговорю с добрыми людьми, и мы тебе, батюшка-князь, доложимся.

– Хорошо. Может, с Божьею помощью наше дело и выгорит…

Нет, не выгорело!

Прошло всего только четыре дня после этого ночного совещания у Шуйского. Утро 25 июня. Красная площадь запружена народом. Вот посылал Бог Москве зрелище за зрелищем! Не успели встретить диковинного царя, как опять есть на что поглазеть. На площади стоит новенькая, с иголочки, плаха – «плаха белодубовая», высокая, красивая и прочная… Далеко можно на этой кобылке уехать, – так далеко, что и вымолвить страшно. Свистнул на кобылку, свистнул топор палача – и человек на том свете, а на этом остается только голова да туловище: голова сама по себе, а туловище само по себе.

Кто ж это собрался скакать на тот свет? Кому надоело жить на этом?

«Идет! Идет!» – прошел говор по толпе, такой же говор, как тот, который прошел по морю голов человеческих пять дней тому назад, когда в Москву въезжал Димитрий; только тогда слышалось: «Едет! Едет!» – а теперь: «Идет! Идет!»

И действительно – идет князь Василий Иванович Шуйский, бывший белокуренький Васюта-княжич, Васюта-недотрога. А теперь скоро топор дотронется до этой гордой шеи. Но это не тот уже осторожный, уклончивый Шуйский с лукавыми глазами. Этот идет прямо, гордо, словно царь. И глаза у него не те: эти смотрят прямо, открыто, стойко и бесстрашно – и в лицо глазеющей толпы, и в лицо смерти. Его сопровождает Басманов, не глядя своими татарскими глазами на толпу. А плаха так и блестит на солнце. И еще что-то там блестит. Шуйский глянул на это нечто блестящее – это был громадный топор, воткнутый в плаху. «Престол», – мелькнуло в уме Шуйского.

Стрельцы плотно сомкнулись, оцепив Шуйского, палача и исполнителей приговора.

– «Сей великий боярин, – читает знакомый уже нам дьяк с орлиным пером за ухом, – князь Василий Иванович Шуйский изменяет мне, великому государю царю и великому князю Димитрию Ивановичу всеа Русии, рассевает про меня недобрыя речи, остужает меня со всеми вами, с бояры и князи и дворяны и дети боярские и гостьми и со всеми людьми великого Российского государства, называя меня не Димитрием, а Гришкою Отрепьевым. И за то он, князь Василий, довелся смертной казни…»

Тихо, мертво в толпе. Только женские груди тяжело дышут-вздыхают.

Шуйский сам подходит к плахе, не спуская глаз с топора, так много в нем обаятельного! Потом крестится, кланяется на все четыре стороны, на Кремль и на Замоскворечье, и громко возглашает:

– Простите, православные! Умираю за веру и за правду…

Женщины – давно простили. Мужчины – не все.

Подходит палач и срывает с плеч его дорогой кафтан. Хочет снять и рубашку, чтобы толпа увидала голое княжеское тело – не такое ведь оно, как смердье. Да и как не снять рубаху? Ворот у нее такой богатый, весь в жемчуг залит – целую пригоршню жемчугу можно содрать с ворота. Но Шуйский не дает рубаху палачу:

– Не трожь ее. В ней я хочу Богу душу отдать.

– Ничего, боярин, душа без портов ходит.

Вдруг кто-то скачет из Спасских ворот Кремля.

– Вестовой! Вестовой! – проносится говор – то говор радости с одной стороны, то говор разочарования – с другой. Как же? Обидно – не видать зрелища, как голова скатится на помост, очень обидно!

– Милость, милость прислал великий государь! – кричит вестовой.

Толпа заколыхалась. Палач с сожалением посмотрел на дорогую рубаху прощенного князя. Рука Шуйского машинально поднялась к голове, как бы ощупывая – тут ли она.

– Тут… на плечах… без шапки… будет и в золотой шапке с крестом, – пробормотал он. А потом, обратясь к палачу, сказал: – Так… душа без портов ходит? Приходи же ко мне, добрый человек, я отдам тебе эту рубаху.

XX. Заглазное обручение Димитрия с Мариною

Мы снова на юге – в Польше. В Кракове, в пышном палаце Фирлея, готовится торжественный обряд обручения царя и великого князя Димитрия Ивановича всея Русии с Мариною Мнишек, дочерью сендомирского воеводы Юрия… Не забыл Димитрий, неведомый калика перехожий, а ныне царь Московский, – не забыл гнезда горлинки с осиротелыми птенцами, которых Марина кормила рисовой кашкой. Не забыла и Марина ни этого гнезда с птичками, ни неразгаданных глаз того, кто теперь высоко, очень высоко свил свое орлиное гнездо и хочет взять в это гнездо ее, Марину, чистую горлинку, может быть, затем, чтобы расклевать ее сердце, а пух пустить по снежному полю московскому. А грезы детства? А корона на черной головке? А неведомые народы и цари, преклоняющиеся пред этой черной головкой и благословляющие ее? Холодно, холодно на душе при одном воспоминании о Москве.

В обручальном покое палаца Фирлея, на королевском месте, сидит король Сигизмунд в своей парадной шапке. Так принято – и шапка на голове, королевская надутость на лице и не человеческая, королевская поза… Около него королевич Владислав, еще не успевший утратить человеческий образ, и сестра короля, тоже метившая замуж за нынешнего московского царя.

Несколько в стороне стоит кардинал Бернард Мацевский, а с ним два прелата в богатейшем церковном облачении. За ним толпа других церковников в блестящих мишурным золотом и серебром стихарях. Светло, парадно, торжественно! Внушительные минуты, внушительное ожидание: эти минуты, может быть, сделают то, что все Московское царство с его богатствами и неисчислимыми табунами москалей-схизматиков можно будет к рукам прибрать во славу католической церкви и золотой вольности польской. Такая мысль написана на этих лицах, светится в очах.

Вдруг в дверях показалась московская фигура. Кто это? Да это тот подьячий, который еще при Борисе оглашал с Лобного места анафему Гришке Отрепьеву, который потом читал смертный приговор Шуйскому, подьячий или дьяк с орлиным пером за ухом – это знаменитый дьяк Афонасий Власьев, делец старого закала, вроде дьяка Алмаза Иванова, который мог какое угодно дело запутать так, что его на семи вселенских соборах не распутать, и всякую дьявольскую путаницу распутать, один из тех дьяков-дипломатов, политическое – московское – упрямство которых пушкой прошибить нельзя было. Об этом же дьяке, Власьеве, рассказывали следующее. Еще при Грозном Власьеву, бывшему тогда еще не в важных должностях, выпало на долю одно из самых щекотливых дипломатических поручений – встретить какого-нибудь дипломатического посла. Тут вся трудность дипломатии заключалась в том, чтоб своим поведением не умалить величия своего царя. Для этого, когда встречают посла хоть бы зимой, в пути, в санях, то достоинство государей требовало, чтоб и приезжий посол, и встречающий его боярин или дьяк вышли из саней и ступили ногами на землю оба в один и тот же момент, ни тот ни секундой раньше, ни этот ни секундой позже. Кто раньше касался земли, тот унижал величие своего государя, кто позже – тот возвышал… Хитрый Власьев прибегнул к такой гениальной дипломатической увертке: когда он съехался с каким-то «честнейшего чину рычардом подвязочным», то есть с кавалером ордена Подвязки, и когда и этого «рычарда» и продувного Власьева холопы высаживали под руки из саней в один и тот же момент, то «рычард» успел ногами коснуться земли, а бестия Власьев на секунду поджал ноги и подрыгал ими в воздухе, желая показать чужому послу, что дипломатическое поле битвы осталось за ним и он возвысил честь своего государя и народа. Этот дипломатический coup d’ètat[31]31

Военный переворот (фр.).

[Закрыть] очень понравился Грозному, и Власьев пошел в гору.

Так вот, этот-то Власьев вступил теперь в королевскую палату, представляя собой и посла и одновременно особу царя Димитрия, как жениха Марины. За ним холопы несли шелковый ковер – под ноги жениху и невесте.

Власьев, видя, что король сидит в шапке и важно надувшись, сам надулся еще пуще, так что его московское пузо выпятилось еще больше, чем королевское, и, таким образом возвысив величие своего царя превыше величия королишки «Жигимонтишки», произнес, словно протодьякон с амвона:

– Божиею милостию, мы, великий государь цесарь и великий князь Димитрий Иванович, всеа Русии, самодержец, били челом и просили благословения у матери нашей великой государыни, чтобы она дозволила нам, великому государю, соединиться законным браком, ради потомства нашего цесарскаго рода, и пожелали мы, великий государь, взять себе супругою, великою государынею в наших православных государствах, дочь сендомирскаго воеводы Юрия Мнишека, для того – как мы находились в ваших государствах, и пан воевода сендомирский нашему цесарскому величеству оказал великие услуги и усердие и нам, великому государю, служил. И ты бы, король Жигимонт, брат наш и сосед и приятель, поволил бы сендомирскому воеводе и его дочери ехать к нашему цесарскому величеству, и для братской любви сам бы ты, король Жигимонт, был у нашего цесарского величества в Московском государстве.

Высокомерная речь Власьева, видимо, не понравилась королю; но делать было нечего – пришлось уступить «московскому медведю». Да и панна королевна надула губки: ей бы так самой хотелось быть на месте этой девчонки Марыски, которая только тем и взяла, что у нее кокетливая рожица да хорошенькие глазки. Вот невидаль! У панны королевны вид величественнее, а какая ножка!.. В ее башмачок входит только полбокала венгржина – а он предпочел эту девчонку, неотесанный москаль…

В тот же момент в дверях показалась «эта девчонка». Точно птица белая – именно белою, чистою горлинкою вступала она в это сановитое и родовитое собрание, такая нежная, маленькая, прелестная и с движениями невинного ребенка, с глазами потупленными, с наклоненною головкою… Власьев так и ахнул и прикипел на месте… Это входил бес, восхитительнейший бесенок, которому можно прозакладывать жизнь, царства целые, душу свою… Да, это птица белая – в белом алтабасовом платье, обрызганном жемчугами и брильянтами. На восхитительной головке – неоценимая коронка, а от нее нити золотые, жемчужные и брильянтовые скатываются на волосы, черные, как вороново крыло, и смешиваются с прядями распущенной, роскошной косы, которую даже трудно было поддерживать, как казалось, такой изящной головке и такой нежной шейке… Панна королевна побледнела даже, дух у нее захватило при виде этой прелестнейшей птички – никогда она не казалась так хороша, как в этот роковой момент.

Девчонка взглянула на Власьева – так и осыпала старика рублями и жаром! Нет, это не бес – это ангел чистый, это дитя непорочное. Рядом с нею стала панна королевна – это гусыня рядом с чистой голубицей. Король стал рядом с кардиналом, и оба дулись – вздулся снова и Власьев ради чести великого государя всея Русии. Паны, составлявшие ассистенцию, поместились по бокам. Тут же был и отец Марины: на полном лоснящемся лице его всеми литерами было написано: какова моя цурка! Ведь только у такого отца, как я, и может быть такая восхитительная дочушка.

Как бы отвечая на эту мысль, Власьев обратился к нему с краткой речью и просил благословить свою цуречку, у которой от волнения задрожали губки, как у ребенка, собирающегося плакать. «Татуню…» – прошептала она тоскливо, как бы предчувствуя, что ее ожидает в снежной стороне.

После Власьева говорил пан канцлер, Лев Сапега – Цицерон своего века и своего народа. После него – пан Липский, воевода ленчинский. За ним – кардинал…

– Царь Димитрий, – говорил он, – признательный за благодеяния, оказанные ему в Польше королем и нациею, обращается ныне к его милости королю с своими честными пожеланиями и намерениями, и через тебя, посла своего, просит руки вольной шляхтенки, дочери сенатора знатного происхождения… Хотя выбор царя и желал бы, может быть, направиться в более высокие сферы…

Пан воевода сендомирский при этих словах так звякнул своей караблей и так «закренцил вонца»[32]32

…«закренцил вонца» – насмешливо о польском шляхтиче: загнул усы.

[Закрыть], что кардинал поперхнулся, а панна королевна вспыхнула. Марина стояла бледная.

– Но царь желает показать свою благодарность пану воеводе и расположение к польской нации, – наладился кардинал. – В нашем королевстве люди вольные. Не новость панам, князьям, королям, монархам, а равно и королям польским искать себе жен в домах вольных шляхетских. Теперь такое благословение осенило Димитрия, великого князя всей Русии.

– Царя и великого князя, – неожиданно поправил его Власьев, так что кардинал снова поперхнулся.

– И вас, – продолжал он, – подданных его царского величества, ибо он заключает союз с королем нашим и дружбу с королевством нашим и вольными чинами.

– Veni, Greator[33]33

– Приди, Создатель! (лат.)

[Закрыть]! – торжественно запели церковный гимн, и все встали на колени, кроме Власьева и панны королевны.

«Veni, Greator», – зазвучало в сердце Марины, и две крупные жемчужины выкатились из ее глаз.

При пении гимна кардинал приблизился к Марине… «Veni, Greator… Veni, Greator», – колотилось y нее в ушах и сердце. «Да пришел он… пришел… ох, страшно».

– Слыши, дщи и виждь, и приклони ухо твое, и забуди дом отца твоего, – торжественно говорит кардинал.

«Ох, слышу и вижу я, – шепчет Марина не устами, а сердцем, – вижу… но не забуду дом татки моего, никогда не забуду мое золотое детство. Тато, тато. Урсулечка моя… Дольцю бедненький».

«Дольцю…» Это он стоит в отдалении, бледный, бледный, это князь Корецкий, друг ее детства, который мечтал вместе с маленькой Марыней открыть новую Америку и посадить свою Марыню на американский престол. Но, увы, Америки новой не нашлось. «Бедный, бедный Дольцю!»

Потом кардинал, следуя обряду обручения, обратился к Власьеву и спросил:

– Не давал ли царь обещания другой невесте прежде?

– Я почем знаю! Он мне этого не говорил, – обрубил простодушный москаль.

Все рассмеялись. Даже Марина улыбнулась и взглянула на чудака: чудак опять почувствовал, что из глаз панночки посыпались «рубли»…

Паны-ассистенты объяснили русскому «медведю», что пан кардинал спрашивает по форме, по обряду – не обещал ли царь кому другому.

– Коли бы кому обещал, так бы меня сюда не прислал! – отрезал «медведь» и опять всех развеселил своим простодушием.

Тогда кардинал, обращаясь к нему, сказал:

– Говори за мною, посол! – и начал говорить по-латыни.

Власьев повторял за ним – и с такою удивительною правильностью, с таким знанием латинского языка, что паны рты разинули от изумления.

– А! Пшекленты москаль! Только притворяется простачком, а язык Горациуша[34]34

…язык Горациуша… – Квинт Гораций Флакк (65-8 гг. до н. э.) – римский поэт, в основе его поэзии – философское воззрение стоицизма.

[Закрыть] прекрасно знает, – шептали они, поглядывая на продувного москаля.

А москаль, показав, что он отлично знает латинский язык, остановил кардинала и сказал:

– Панне Марине имею говорить я, а не ваша милость.

И чистым латинским языком проговорил Марине обещание от имени царя.

Затем кардинал потребовал обыкновенного обмена колец. Власьев, вынув из коробочки перстень с огромнейшим алмазом, величиною в крупную вишню, подал кардиналу. Алмаз молнией блеснул в очи панов. У панны королевны даже ресницы дрогнули при виде такого чудовища.

Кардинал надел перстень на пальчик Марины.

Когда кардинал, сняв с пальчика Марины ее перстенек, хотел было надеть его на толстый, обрубковатый палец Власьева, этот последний с ужасом отдернул свою руку, словно от раскаленного железа. Этим продувной москаль хотел тонко дать заметить панам, что его царь – такое высочайшее лицо, что до перстня его невесты он не смеет дотронуться голой рукой, а не то что позволит надеть его на свою грубую холопскую лапищу. Напротив, он взял перстень Марины через платок, как что-то ядовитое для него, жгучее, и бережно спрятал в другую коробочку. Точно так же Власьев протестовал, когда кардинал хотел, в силу обряда, связывать руку Марины с рукою посла: он потребовал, чтобы ему подали особый платок, и только тогда, когда плотно обмотал им свою руку, осмелился слегка дотронуться до руки царской невесты. Да и что это была за ручка! Власьеву казалось, что она тотчас же, словно сахарная, растает в его горячей и потной ручище.

Обряд обручения кончился, и собрание двинулось в столовую залу к обеду. За московским послом сорок царских слуг-дворян несли чуть ли не сорок сороков подарков от царя невесте и ее отцу. Что за подарки! Какое богатство золота и драгоценностей! – и все это ради вон того милого, грустного личика девушки, которую, видимо, тяготила эта показная обрядность и которой сердце, как неосторожно тронутая стрелка компаса, трепетно билось между нордом и зюстом, не зная, на чем остановиться… Но север, суровый, неприветливый, тянул могучее юга, мягкого, податливого… Паны и пани ахают над подарками, а она глянет на какую-нибудь редкость, чудовищную драгоценность, для нее предназначенную, глянет мельком, зарумянится, потупит глаза и перенесет их то на своего татка, то на Урсулу, то на Власьева, которого от этих взглядов постоянно в жар бросало… «Уж и буркалы ж какие, недаром завоевали Московское царство буркалы эти девичьи…»

Прием подарков кончился. Собрание – за обеденными столами. На первом месте – король, вправо от него – Марина, влево – панна королевна и королевич Владислав. Напротив – кардинал и папский нунций.

Власьев – рядом с Мариной. Но какого стоило труда посадить его рядом! Он шел к своему почетному месту, словно на виселицу. Он упирался, как вол.

– Не пристало холопу сидеть рядом с царской невестой, – твердил он.

Но его усадили-таки. И зато какой трепет изображал он на своем плутоватом лице, показывая, что боится, как бы ненароком не прикоснуться своею холопскою одеждою к одежде будущей царицы. В продолжение бесконечного обеда он не прикоснулся ни к одному блюду.

– Что значит, что господин посол ничего не кушает? – спросил король через пана Войту.

– Не годится холопу есть с государями, – отвечал лукавый старик.

И Марина во весь обед ничего не кушала. Великая миссия ее уже начиналась: она уже страдала, не испробовав счастья. Она прощалась с детством своим. Она становилась в фокусе великого народного государственного дела и не могла не видеть, что на нее уже обращены взоры половины вселенной. Ох, страшно у горна кузницы, в которой куется счастье и несчастье миллионов человеческих жизней!.. «Мамо! Мамо!» – молится она своим детским сердцем к матери; но матери нет у нее – она давно в могиле.

– Марина, – говорит старый воевода, взяв свою милую цуречку за руки. – Иди сюда, пади к ногам его величества короля, государя нашего милостивого, твоего благодетеля, и благодари его за великие благодеяния.