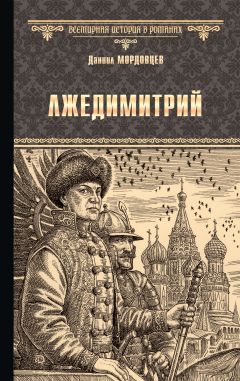

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)

XXVI. Свадьба-похороны

– И на кой им пес, этим нехристям, скифетро-то наше понадобилось, дядя? Ну, ин свое бы сделали али бы там купили у кого…

– Купили! Ишь ты ловкой какой! Да где ты его купишь?

Так рассуждает «Охотный ряд» с «Обжорным», кучами толкаясь в Кремле около царских теремов в день коронования Марины и в день свадьбы ее с Димитрием, 8 мая, через пять дней по въезде Марины в Москву.

А в теремах кипят приготовления к царской свадьбе. Назначают дружек, свах, тысяцкого. Готовят караван.

Марине готов под венец богатый русский сарафан – редкостного вишневого бархату, до того залитой жемчугами бурмицкими и скатными да камнями самоцветными, что трудно даже различить цвет материи… И откуда бралось это богатство, как хватало золота и драгоценностей, откуда шли не пригоршнями, а четвериками да ковшами жемчуга да камни на эту роскошь? Откуда?.. А блаженной памяти царь Иван Васильевич всея Русии накопил: все те душеньки бояр богатых, князей, окольничьих, что записаны были у него в синодике для поминовенья и их же имена и число ты един, Господи, веси, – все эти казненные душеньки уходили на тот свет, оставляя свои богатые животы на царя – все шло в его казну… Вот откуда набралось это дикое, поражающее богатство…

Ведут Марину из ее покоев в столовую избу. Невеста покрыта фатою, а из-под фаты горят два черных глаза, словно те камни, что в золотой, в виде коронки, повязке на черной головке… Одной этой повязке цены нет… Черные косы переплетены жемчугами – словно горох жемчуг! Из-под сарафана выглядывают крошки-ножки: они тоже все в жемчуге… Ведут ее боярыни – Мстиславская княгиня и княгиня Шуйская, жена Димитрия Шуйского.

Что написано на лице у Марины – трудно прочитать…

«Дольцю… Дольцю…» – шепчет ее сердце, глаза отвернулись назад, в прошедшее… А сама она глядит вперед – и идут послушные голове, а не сердцу ноги, идут вперед… При входе в столовую избу русский священник благословляет ее крестом… На столе каравай и сыр… «Это я, мое тело, мое сердце… Дольцю, Дольцю…»

Выходит и он – не Дольця, а сам, страшный, обаятельный Димитрий, который вырвал у Дольци чужое сердце и заковал в золотую корону. На нем те же богатые царские ризы, на голове венец, по бокам скипетр и держава, золотой арбуз с крестом. Холодом веет на Марину от этого величия, дрожь пробегает по телу, по волосам, по сердцу, но что-то неудержимо тянет ее вперед, в этот холодный омут величия. Как оно обаятельно!

Их опять обручают. Они меняются кольцами, как там, в Кракове, с Власьевым; но не те ощущенья теперь: не на палец наделось кольцо, а словно на сердце – и кольцо холодное, как холоден блеск короны и державы… Они глянули друг другу в глаза ни те, ни другие глаза не потупились, только ему показалось, что из-за ее глаз, из глубины зрачков, выглянула Ксения!.. Мимо… мимо, доброе, плачущее лицо.

Их ведут в Грановитую палату. И Мнишек идет, стараясь уловить взгляд дочери. «Что с татуней? Он бледен». А у «татуни» конь упал, когда подъезжали ко дворцу, тот дивный конь, что вчера царь подарил. Дурной знак.

Он – на троне… венец… скипетр – яблоко державное. А это кто с обнаженным мечом перед ним? А эти юноши в белом во всем и с бердышами? Точно ангелы. Блеск – блеск – блеск… У Марины голова кружится. Нет, это сердце дрожит, а голова бодро сидит на точеных плечах, на лебединой шее.

Он на троне, а она стоит… подданная она… «Я – шляхтянка… Дольцю! Дольцю!»

К ней подходит боярин – седой, почтенный, а лицо моложавое, – а глаза – «Боже! Езус Мария: глаза того волка, что у татки на цепи был».

Это Шуйский, его глаза… Шуйский говорит:

– Наияснейшая и великая государыня-цесаревна и великая княгиня Марина Юрьевна всеа Русии! Божьим праведным судом, за изволением наияснейшего и непобедимого самодержца, великого государя Димитрия Ивановича, Божиего милостию цесаря и великого князя всеа Русии и многих государств государя и обладателя, его цесарское величество изволил вас, наияснейшую великую государыню, взяти себе в цесаревну, а нам, хлопем его государевым, в великую государыню. И как Божиего милостию ваше цесарское обручение совершилось ныне, и вам бы, наияснейшей и великой государыне нашей, по Божией милости и изволению великого государя нашего, его цесарского величества, вступити на свой цесарский престол и быти с ним, великим государем, на своих преславных государствах.

«Волк… волк… волчьи глаза… а лицо такое доброе, мягкое…»

И священник опять благословляет ее крестом. Вот и татко тут, и княгиня Мстиславская – берут они ее под руки и взводят на тронное место. У татки руки дрожат. Ух, как она высоко сидит!

Слышатся шаги – много шагов, шорох платьев, бряцанье оружия, шпор. Входят пан Олесницкий, пан Гонсевский, пан Тарло, пан Стадницкий, Сульця, бабуня Тарлова, пани Стадницкая, пани Гербуртова – паны и пани, пани и паны – все свои, вся Польша сошлась взглянуть, как их Марыня сидит на «московском» троне, в «московском» сарафане. Легче стало на душе у Марины при виде своей Польши, а то все какие-то иконы в ризах около нее стояли, мертвецы какие-то бородатые, да с волчьими глазами… Нет только Дольци. Где-то он теперь? Думает ли о своей маленькой Марынюшке?

Входит Михайло Нагой, тот Нагой, что в Угличе, когда зарезали Димитрия-царевича, кричал к народу, указывая на Битяговского: «Вот лиходей царевичев, православные! Убейте Битяговскаго».

Теперь Нагой принес знаки царского достоинства – корону и диадему, а также крест. Кому он принес их? Своему племяннику? Но ведь он сам хоронил его в Угличе… Дивны дела, дивны дела твои, Господи!

Царь берет и целует корону, диадему, крест. Целует их и Марина. Какое холодное золото!

Сходят с трона и рука об руку выходят из дворца: его ведет под правую руку татуня, ее под левую княгиня Мстиславская. Впереди идет священник и кропит путь святою водой. По сторонам рынды в белых кафтанах, в высоких шапках и с серебряными бердышами на плечах… Всё идет в Успенский собор между шпалерами стрельцов и алебардщиков. Тут же несут скипетр и державное яблоко.

А народу-то, народу – кажется, Кремль весь провалится под топотом ног человеческих, стены и храмы распадутся от звона колокольного и сдержанного рокота тысяч народных глоток…

– Вон она, матыньки, царская невеста. Ох, в сарафанике, касатая.

– Цыпочка-то какая, матушка Богородушка! Уж и цыпочка – ах, святители!

– А скифетро-то, скифетро, паря. Вон оно! Вон оно, ах ты господи!

– Где скифетро-то? Покажь, покажь, ради Христа!

– Да вон оно, черт! Вон, на шапке-то, ишь перо какое! Ай-ай-ай! Уж и скифетро!

– Ай батюшки, и Литва-то в церковь идет… Ай, грех какой!

– Что ты врешь?

– Вот те крест честной – так-таки и вошли своими погаными ногами.

– Ай-ай-ай! Ну и пропало же наше скифетро, братцы, плакало… Пропало…

А с обоих клиросов при вступлении в собор жениха и невесты гремят и заливаются сотни голосов: «Многая лета! Многая лета! Многая лета!»… Да, многая… от 8 мая до 17…

«Многая лета, многая… – мысленно повторяет Шуйский, – до седьмого – надесять майя… память преподобнаго Стефана, архиепископа Цареградскаго… ох как много еще ждать… девять ден! Дождусь ли? Многая, многая лета… Пятьдесят четвертый год… Вот он одних подошв не износил – дошел до престола, а я бы и железные, адамантовые, кажись, подошвы протер, а все не добрел».

Марина чувствует, что ее увлекают какие-то волны: эти громовые возгласы: «многая лета», этот целый лес зажженных свечей у образов и во всех паникадилах, эти блестящие ризы всего церковного клира и всего освященного собора, церемония целования образов и мощей – все это как будто отняло у девушки последнюю волю, и она машинально ходила от образа к образу, от мощей к мощам, поддерживаемая отцом и княгинею Мстиславскою.

Ей бросается в глаза трон, два, три трона. Подходит патриарх и, взяв царя и ее за руки, возводит куда-то высоко, на чертожное место, через двенадцать ступенек, к этим самым тронам.

Один трон стоит посредине возвышения, он весь золотой, усыпанный каменьями, – шестьюстами алмазами, шестьюстами рубинами, шестьюстами сапфирами, шестьюстами бирюзовыми камнями. По сторонам два малых трона: один для Марины, другой – для патриарха, весь черный.

Царя сажают на большой трон, Марину – на малый, патриарх занимает черный трон…

К патриарху подносят крест, потом бармы и диадему, потом корону. Патриарх дает все это целовать Марине, возлагает на нее руку, творит молитвы и коронует ее.

Марина коронована.

Она опомнилась, когда почувствовала что-то холодное на лбу, это был золотой обод короны!

Так вот оно, коронование! Как легко, кажется, сделаться корованною особою. И из-за того только, чтобы чувствовать у себя на лбу холод золотого ободка, проливается столько крови…

А Шуйский смиренно стоит у подножия чертожного места и чувствует, что гвоздем сверлит у него под черепом неотвязчивая мысль: «Двенадцать ступенек всего, а как высоко! А если из-под того венца будет смотреть сюда другое лицо? Золото на седых волосах, а это, молодое лицо, – в гробу».

– Князь Василий, поправь ноги мне и царице, – тихо говорит царь.

Шуйский вздрагивает. Потом быстро поднимается к тронам и переставляет ноги сначала у Димитрия, потом у Марины. «Уж и ножки же… На чем только она ходит? Словно у малого ребенка».

– Ах, Езус Мария! – ужасается Урсула. – Срам какой: старик за ноги берет.

– Конечно, пани, приятнее, если б молодой взял… – вмешивается пан Стадницкий.

Пани Тарлова грозит ему пальцем.

Марина, заметив перешептыванье и догадываясь, что это на ее счет, стыдливо опускает глаза.

А служба идет своим чередом…

После херувимской патриарх возлагает на Марину Мономахову цепь.

Начинается обряд венчания.

Чем-то необычайным отдает от всего этого для непривычных глаз, а для Марины это имеет еще и роковой смысл: совершается победа, выигранная ценою всей жизни.

Но это только личная победа. А от нее весь Запад ждет мировой победы – победы Запада над Востоком.

В ее сердце и в мозгу словно наросли из живого мяса слова самого святого отца:

«Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике Господнем… Да будешь дщерь Богом благословенная, да родятся от тебя сыны благословенные, каковых надеется, каковых желает святая мать наша Церковь, каковых обещает благочестие родительское». Страшные, огненные слова – великое заклятие.

А там слух поражают громовые возгласы: «Исаия, ликуй!» Какое тревожное, острое ликованье сердца и нервов – до боли, до боязни острое. Нет, это не ликованье, а трепет.

«А зачем он велел этому старику с волчьми глазами переставить мне ноги?»

– Гляди-тко, гляди-тко, отец Мардарий, Литва-то сидит в храме, вон на полу уселись, окоянные, – шепчет один монах другому на клиросе.

– Ай, грех какой! Да это хуже, нежели бы пса в церковь пустить.

– Что пес! Пес зверина несмысленая, а это сквернее, чем бабу к алтарю подпустить: опоганили совсем дом-от Божий нехристи.

– И чего царь-от смотрит?

– И не говори! Князь Василий Иваныч только головой помавает…

И он «помавал». Ему это было на руку: царская-де роденька храмы оскверняет… Какой же он царь?

Венчание кончилось. Царь и царица выходят из собора. Колокола задыхаются от звону…

На паперти князь Мстиславский осыпает золотыми монетами новобрачных, вместо хмелю – пусть-де весь жизненный путь ваш будет усыпан золотом. А дьяк Власьев да дьяк Сутупов бросают золото в народ. Куда девалось и «скифетро» – не до него теперь! Куда упадет горсть монет, там сотни голов стукаются одна о другую и тысячи рук вцепляются в волосы счастливцев, на которых угодит этот золотой дождь.

Когда толпа отхлынула от собора вслед за новобрачными, отец Мардарий, вышед из собора и увидав, что вся площадь устлана волосами из голов и бород православных, даже руками развел.

– Сигней, а Сигней! Посмотри-кось! – звал он сторожа соборного, Евстигнея. – Волос-то что надрали православные!

– Что говорить, отец Мардарий, много волос: и черные, и рыжие, и всяки… Вся площадь волосата стала.

– Что же ты с ими делать будешь?

– Не впервой народ-от скубется: вот когда блаженной памяти царь Иван Васильич брал себе в супруги царицу Марфу Васильевну Собакину, так волос христианских было поболе надрано.

– Еще боле? Что ты!

– Боле не в пример. Та свадьба, правду сказать, православнее была.

– Православнее. И я так смекаю.

– Много православнее! Тогда мы с женой волос-то хрестьянских намели здесь на полгретья перины, а ноне и на две перины поди не будет. Народ-от при Литве мене веселится – и волос мене скубет.

– Не к добру это, Сигней.

– Где уж к добру…

– Это не свадьба, а похороны.

В это время от толпы отделились двое… Это наши знакомцы-плотники, те, что мастерили смертные горенки для врагов Годунова…

– Ну, Тереня, волос-от у тебя что надергали – полголовы очистили, – говорит один из них, рыжий мужичонко.

– Что волосы!.. Волосы вырастут. А вот у меня, брат, золота гривенка в кармане – это почище волос!

– Ой ли? Врешь?

– Не вру! Вот она – с двухголовой пичугой…

– Ай-ай-ай! И впрямь с птицей – ишь, пичуга какая! Две головы.

– Две – значит двужильная… В две цены.

– А царапнуть бы, Теренюшка, во царевом кабаке за царево здравие?..

– Можно. А то на… в Угличе, слышь, зарезали… Нет, шалишь, не таковский он. Даром только гашник у тебя, брат, пропал.

Рыжий только махнул рукой.

XXVII. Над Москвой тучи собираются

Брачное торжество Димитрия и Марины было началом целого ряда небывалых в Москве пиршеств, продолжавшихся вплоть до последнего кровавого пира, который прямо с брачного ложа свел этого неразгаданного сфинкса-человека в могилу… нет! – не в могилу даже… Человек этот не имел и могилы, – и история одинаково затруднилась отвечать на вопрос: «Где могила этого сфинкса?» – как и на вопрос: «Где была колыбель этого удивительного феномена?»

В четверг было венчанье, а в пятницу с утра уже гремел Кремль от трубных звуков, от колокольного звону, от неистового битья в бубны и накры и от неумолкаемой пушечной пальбы.

– Уж я так жарил во все колокола, что от звону-то этого все голубиные выводки на колокольне поколели, – говорил отцу Мардарию сторож Сигней, слезая с колокольни.

Обед был в Грановитой палате, а вечером танцы в новом дворце царицы.

– Уж и плясавица же наша новая царица, такая плясавица, что и Иродиаду плясавицу за пояс заткнет, – говорила дворским бабам и девкам дурка Онисья.

– И сама-таки, мать моя, плясала? – ужасаются дворские бабы и девки.

– Сама… сама… да еще эдак плечиками поводит, очами намекает, хребтом вихляет, а они, нехристи-то, ляхи, на нее, аки жеребцы, взирают.

В субботу опять содом в Кремле, и опять пир и танцы. В воскресенье – тоже. В понедельник… ну, в понедельник случилось уж нечто необыкновенное.

У Успенского собора, там, где недавно площадь была усеяна клочками волос с голов и бород москвичей, снова толпится разношерстный люд. Тут же невдалеке, на устроенном из дерева помосте, тридцать четыре трубача дудят в трубы, а другие тридцать четыре музыканта, все из поляков, бьют в бубны и другие звонкие инструменты.

В толпе толкаются какие-то белые фигуры в белых колпаках… Один толстяк в белом – особенно жестикулирует.

– Снаряжал я всякие яства и блаженная памяти для царя Иван Васильевича с его супругой – Василисою Мелентьевною, а потом и с супругою его Марьею Федоровною, готовил яствия всякие и царю Федору Иванычу с супругою, и царям Годуновым… а такой скверны, как ноне, готовить не приходилось. Бог миловал, – ораторствовал он.

– Да что же стряпать-то ноне тебе пришлось, дядя? – любопытствовал знакомый нам детина из Обжорного ряда, которого все, что касалось еды, особенно занимало как специалиста. – Али конину?

– Хуже, православные, – отвечал толстяк, выражая на своем жирном лице омерзение и ужас.

– Так, може, кошек али собак?

– Хуже того, православные, и не угадаете.

Православные действительно растерялись. Что ж может быть хуже кошки? Кто ее ест?

– Телятину! – сказал толстяк трагически.

Все остолбенели. Царь ест телятину! Царь велит для своего царского стола готовить телятину! Да этого не бывало, как и Москва стоит. Телятина самим Богом запрещена!

– Иоанн Богуслов говорит… аще, говорит… – философствовал немножко выпивший стомаха ради отец Мардарий.

– Батюшки светы! Грех-от какой! – ахает баба.

– Аще, говорит, телятина…

– Вот те и скифетро, паря!

Волнение в толпе необычайное. Сообщенные царскими поварами вести о телятине смутили москвичей больше, чем если б им объявили, что царь приказал десятого из всех обывателей Московского царства повесить: на то он царь – и в жизни и смерти своих холопей он волен. Но есть телятину – это… это такой ужас, от которого у Москвы волос дыбом становился. Уж коли сказано – «аще» – ну и делу конец, тут ложись да и умирай.

– А все это ляхи наделали, – пояснил сторож Сигней. – Они царя в соблазн вводят. Вот когда он венчался, так я своими ушами слышал, когда у Казанской Богородицы, в правом приделе, свечи оправлял, – слышал, православные, как дьяк Афонасий Иванович Власьев говорил ляхам, что в соборе-то при венчанье были: «царь-де осударь указал мне объявить вам, паны, что, по нашему-де закону, в храме Божьем ни сидеть, ни разговаривать не годится». Так они, проклятые, не послушались указу царского: кои из них садились на пол под иконами, чтоб царю не видно было, а кои так спинищами своими погаными к святым иконам прислонялись – и как их, нехристей, Бог за это громом не погромил!

– Царь что! Знамо, млад вьюнош, отвык от своих-то обычаев на чужой стороне, дома-то приобыкнет… а вот уже самих поляков и росным ладаном не выкуришь, – соглашались другие слушатели.

– Мы их выкурим вот чем! – показывал «Охотный ряд» свой кулачище, величиною с доброе копыто ломового жеребца.

– Мы им покажем кузькину мать! – добавлял с своей стороны «Обжорный ряд».

Как бы то ни было, в народе уже бродило неудовольствие на поляков. Но Димитрий не мог заметить этого. Он не замечал, что и его трон начинает пошатываться именно со дня роковой свадьбы. Он слишком верил в свое могущество, в обаяние своего имени и в преданность народа. Да другого ничего он и думать не мог: он действительно показал себя великодушным государем; он простил всех своих прежних врагов; он был милостив необыкновенно: по его повелению не было пролито ни одной капли крови его подданных с тех пор, как он был призван царем. Между тем и он думал о величии России: он за сто лет до Петра уже задумал прорубить окошко в Европу завоеванием Нарвы. С весной, после свадьбы он думал идти добыть южные моря и уже отправил артиллерию в Елец, чтобы оттуда спустить ее по Дону. Этот юноша задумал пересадить европейское образование на русскую почву…

Были и около Димитрия люди, которые понимали это и предупреждали его; но он постоянно отвечал им: «Не бойтесь, я не Борис…» Это прежде всего был – Григорий Отрепьев. Принадлежа к тем москвичам, надо признаться, очень редким экземплярам, как дьяк Власьев, которые уже вкусили и эллинской и латинской мудрости, Отрепьев не мог дышать в затхлой атмосфере старины и через это должен был показаться чернокнижником, матом, еретиком и – совсем проститься с Москвою, сделаться эмигрантом, подобно Курбскому. Явление необыкновенного юноши под именем Димитрия и отожествление этого имени с его собственным именем, с именем Григория Отрепьева, заставили этого последнего снова воротиться в Москву. Воротившись со своим другом Треней, он увидел, что Москва – все та же и что Димитрию нелегко будет повернуть ее воловью шею так, чтобы она глядела на Запад, к солнцу знания, а не рылась, как свинья под дубом, добывая только желуди, когда там, на Западе, можно было добыть и апельсины. Отрепьев видел, что едва Димитрий начинал оглядываться на Запад, как на него уже стали набрасывать тень подозрения… Отрепьев не раз намекал об этом Димитрию, но тот, в упоении первых дней любви, ласково отвечал ему:

– Не бойся, Григорий, я не Борис. Ты человек книжный, много знаешь, много думаешь, даже больше, чем следует, и оттого горчишное зерно тебе кажется арбузом. Знай свои книги, а кормило правления оставь мне – мой корабль пойдет шибко…

Вот почему торжество молодого царя не радовало Отрепьева… В то время, когда перед дворцом гремели бубны и литавры, а царские повара рассказывали ужасы о телятине, Отрепьев и его друг Треня сидели в келье Чудова монастыря и грустно разговаривали…

– Так как же ты, Юша, мыслишь – опять кинуть Москву?

– Так намыслил, Тренюшка-друг: идти за море, потолкаться по чужим землям, поглядеть, что там делается.

– Ну и в какие ж страны ты намыслил, Юша?

– Сказывал мне французин Яков Маргаритов, дружинник царев, что можно-де но сухопутью дойти до францовского до стольного града, Паризием именуется, а в том-де граде дива несповедимая. А из Паризия-де града по сухопутью ж идти через горы великие в шпанскую землю, где град Мадрид дивный и монастырей много. Да из францовской же земли проход есть. и до Рима града, в коем в ино время, как Господь наш Иисус Христос по земле ходил, Август Кесарь царствовал и мощи апостола Петра обретаются. Да из францовской же земли морем недалече добежать и до аглицкой земли, а короблем можно дойти и за океан, в землю америкийскую… И, Господи!.. Чего-чего нет под солнцем, и все сие возможно человеку узрити. Вот хоть бы америкийская земля – ведаешь, где она обретается?

– А где, Юша? В том «Космографионе», что мы с тобой когда-то в этой келейке читывали, сказано, якобы америкийская земля лежит от аглицкой и от францовской и от шпанской земель к западу, за великим окианом, а где – не ведаю.

– Вот где она, Тренюшка.

– Как, Юша? – с удивлением спросил Треня.

– Так, под сим полом.

– Что ты, Юша, шутишь?

– Не шучу я, друг мой. Земля круглая, аки яблоко. Так вот на сей стране яблока обитаем мы, – аки мухи ползаем по яблоку, а на той стране яблока – америкийские люди… И выходит, что их подошвы супротив наших подошв. Вот куда душа меня тянет, Тренюшка-друг.

– А Настеньку Романову вытравил из души? – немного помолчав, спросил Треня.

– Ее не вытравить мне и могилою. С собою унесу ее обличье кроткое – в сониях буду видеть се; я не суженый для сей птички райской. Я – ворон, и сам занесу мои кости за тридевять земель. А ты что мыслишь с собой делать?

– Думаю взглянуть еще раз на Ксению, а там опять понесу мою буйную голову на тихий Дон. Из монастырской кельи, все едино, что из темной могилы, ей уж нету другого выходу как к Богу на небо. Ипатушка-иконник сказывал мне, что видел ее на Беле-озере, во инокинях: из Оксиньи она стала старицею Ольгой… Пытала, сказывает Ипат, про Москву, про царя, про нас – и плакала, говорит. Эх, хоть одним глазком взглянуть бы на нее, да тогда и опять на Дон.

– Брось ты эту думу, Треня.

– Как бросить-то? Это не скорлупа орехова.

– Пойдем со мной – по сказке французина Якова Маргаритова: размычем наше горе по свету.

– Нет, Юша, не пойду я, не то я задумал.

– А что?

– Большое дело задумал я, Юша. Недаром мы с тобой книгу «Космографион» читывали. Видишь, Юша, тесно и душно на Москве, и мне тесно в ней стало. За чем я шел сюда с Дону, того не нашел, и Москва мне опостылела: тоска такая, что хоть руки на себя наложить, так впору. И замыслил я такое дело: есть у нас на Дону старый казак, Верзигой зовут, и был он в неволе у бусурман. Взяли его в подъезде ногайские татаровья, годов двадцать тому назад, и продали его в кизылбашскую землю, а из кизылбашской земли торговые люди выторговали его и увели за реку Тигр и Ефрат, где был рай земной. А из-за Тигровой реки увели его торговые люди в индийскую землю за Гангову реку. И жил он в индийской земле лет с десять, а то и боле. Золота в индийской земле видимо-невидимо, и овощ всякий, и зверь пушной. А царь в индийском царстве не один, а все царики, и у цариков промеж себя частое розратье бывает, и на слонах бои бывают. А индийское царство супротив сибирского царства богаче и люднее не в пример… Вот я и думаю, Юша, коли Ермак Тимофеевич с товарищи сибирское царство разгромил и подклонил, так для чего не разгромлю я с войском Донским царство индийское? Пройти можно тою дорогою, коею он из индийского царства вышел из полону: сперва идти на Волгу, а с Волги на Яик, а с Яика на Сырь да на Аму-реку, а с Сырь да Аму-реки степью на верблюдах да на конях степью, а там горами, а за горами и индийское царство живет.

Отрепьев грустно слушал смелую фантазию своего друга и тихо качал головой.

– Что, Юша, качаешь головой? Не веришь?

– Верить-то верю, да несбыточное это дело, чтоб до индийской земли дойти.

– Почто несбыточное? Али мы не читывали с тобой, как Александр царь Македонский в оную индийскую землю прошел?

– Ты опять, Треня, за Александра Македонского…

– Что ж! И он был человек. А как покорю индийское царство, так тогда не стыдно будет и царскую дочь за себя взять. Тогда и возьму я из монастыря Ксению Борисовну царевну, и будет она у меня индийскою царицею, как Марина Юрьевна стала царицею Московскою и всея Русии. Вот тогда и приходи к нам в гости.

Отрепьев продолжал качать головой, с грустной улыбкой глядя на своего друга.

– Эх, Треня, Треня, донской казак!.. Ты остался все тем же, каким был: аки сокол, реешь думами по поднебесью – и легче тебе оттого. Когда-то ты загадывал Гроб Господен достать, как раньше того искал жар-птицу да царевну Несмеяну.

– Что ж, Юша, царевну-то я нашел: чем Оксинья Борисовна не Несмеяна-царевна?

– Да ты-то, Треня, не царевич.

– Не царевич, а буду индийским царем!

Отрепьев встал и, положив руки на курчавую голову друга, тихо проговорил:

– Да ниспошлет Господь Бог свою благодать на эту хорошую голову! Думай, Треня, об индийском царстве, ищи его – и ты обрящешь царствие Божие – душу свою соблюдеши в чистоте и в вере. Никогда в жизни не ищи малого, а ищи великого – и найдешь великое.

– Буду искать, и Бог мне поможет найти, – сказал Треня, глубоко растроганный. – И ударю я тогда челом всем индийским царством царю Московскому Димитрию Ивановичу всея Русии.

Хотя мечтатели и сознавали смутно, что около Димитрия творится что-то неладное, однако они и не подозревали той глубины пропасти, которую успела тайно выкопать под их юным царем лопата лукавого Шуйского, а лопата эта под корень копала дерево, которое, казалось, пускало корни в московскую почву…

В этот самый вечер, когда Треня мечтал об индийском царстве и об «индийской царице Ксении», а Отрепьев, по сказке французина Якова Маргаритова, мечтал пройти на нижнюю половину земли, за великий океан, и когда Димитрий пировал в покоях царицы в обстановке, перенесшей поляков во дворец их короля (так все устроено было «по-польску»), – в эти самые часы вот что творилось в богатых палатах Шуйского, именно со вторника на среду…

В уединенном покое, скорее похожем на образную, чем на жилую комнату, происходило тайное совещание соумышленников Шуйского. Тут – высшие бояре Московского царства: старейший всех родов, но – не заслугами, недалекий князь Мстиславский, Шуйский с братьями, Дмитрием и Иваном, князь Василий Голицын с братьями; тут веднеется и грубое, дубоватое лицо Михайлы Татищева, и орлиный нос Григория Валуева, и плешивая голова дьяка Тимофея Осипова, великого постника и святоши, который даже сахар считал скоромным на том основании, что его будто бы пропускают для очистки чрез жженые кости; тут же серебрится и седая борода купчины Конева с серьгой в ухе; тут и некоторые из стрелецких голов, которых Димитрий отправлял в Елец для предстоящего похода на Азов, сотники и пятидесятники… Все слушают Шуйского, который говорит медленно, но с необыкновенным для него воодушевлением.

– Припомните, князи, бояре, думные, гостиные и ратные люди лучшие! Еще в прошлом году я говорил, что царствует у нас не сын царя Ивана Васильевича, и за то мало головы не потерял. Тогда Москва меня на поддержала.

– Москва не поддержала, это точно, – сказал Мстиславский.

– Что ж! Пущай бы он был не настоящий царевич, да человек хороший, а то видите сами, что это за человек, до чего он доходит. Женился на польке – и возложил на нее венец. Некрещеную девку ввел в церковь и причастил! Роздал казну русскую польским людям – отдаст им и нас в неволю!

– Отдаст, отдаст в неволю, повторяет Мстиславский.

– Уж и топерево поляки делают с нами что похотят – грабят нас, ругаются над нами, насилуют женщин, оскверняют святыни. Теперь собираются за город с нарядом и с оружием ради якобы воинской потехи, а доподлинно затем, чтоб нас всех, лучших людей, извести и забрать всю Русь в свои руки. А там придет из Польши большая рать – и тогда искоренят нашу веру, разорят церкви Божии.

– Разорят, это точно, что разорят, – повторяет Мстиславский.

– Князи и бояре и все лучшие люди! Помните мое слово: буде мы не срубим сие пагубное древо в летораслии, то оно вырастет до небес и под ним Московское государство погибнет до конца! Погибнет, и наши малые детки, подымаючи ручки в колыбельках своих к небу, будут плакать с воплем великим и жаловаться Отцу Небесному на отцов своих земных за то, что они в пору не отвратили беды неминучей. Возьмем же топор и срубим древо погибельное: либо нам погубить злодея с польскими людьми, либо самим загинути. Пока их немного, а нас много, и они пьянствуют, ничего не подозревая, теперь мы должны собраться и в одну ночь выгубить их. Готовьте топоры! Точите топоры, братцы!

– Они наточены, наточены остро на шеи еретицкие! – отзывается все собрание. – Веди нас, князь Василий Иванович!

– Ради веры православной я принимаю начальство, – говорит лисица, превращающаяся в волка. – Идите и подбирайте людей. Ночью с пятка на субботу, чтобы были помечены крестом дома… где живут поляки. Рано утром в субботу, когда заговорит набатный колокол, пускай все бегут и кричат, якобы поляки хотят убить царя и думных людей и Москву взять в свою волю. Пускай кричат так по всем улицам. Когда народ бросится на поляков, мы тем временим, якобы спасаючи царя, бросимся в Кремль и… покончим с еретиком. Если наше дело пропадет, пропадем и мы, то купим себе венец непобедимый и жизнь вечную, а не пропадем – так вера православная будет спасена навеки!

– Аминь! – мрачно произнес Гермоген, митрополит Казанский.

– Благослови, владыко, на святое дело, – сказал Шуйский.

Все встали и наклонили головы. Гермоген взял со стола крест и, трижды осенив им наклоненные головы заговорщиков, передал этот крест Шуйскому, говоря:

– Буди благословен путь ваш! Идите на дело святое за сим крестом – Христос будет впереди вас. Аминь…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.