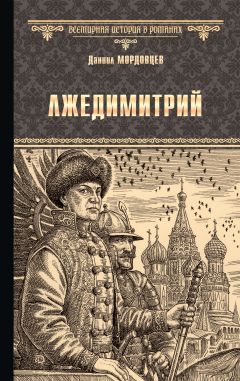

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)

XIII. Заговор в Путивле

После победы над московскими ратями под Новгород-Северском и после неудачной битвы под Добрыничами Димитрий, боясь быть отрезанным, отступил к Путивлю. Большая часть польских отрядов, а также и сам Мнишек, ссылаясь на необходимость присутствовать на сейме, воротились в Польшу. Оставили Димитрия и запорожцы в самую критическую минуту – в разгар битвы под Добрыничами, когда под Димитрием убили лошадь и когда, благодаря великодушию Рубца-Мосальского, ему удалось спастись на лошади этого князя.

Не покинули Димитрия только донские казаки, которые засели в Кромах и благодаря изумительному военному таланту Корелы постоянно тревожили и держали около себя, словно на привязи, все рати Бориса, боявшиеся сдвинуться с места. Корела же, хорошо зная сердце человеческое, посоветовал Димитрию изморить своего противника выжидательным положением.

– Я знаю, государь-царевич, людей… бывал у них за пазухой, говорил он. – Народ, я тебе скажу, царевич, – это девка. Коли ее сам парень трогает, она рыло воротит, да, пожалуй, и в морду даст, хоть сама и рада, что ее трогают. А не замай ее парень, уйди – она глаза проглядит, выжидаючи озорника. Коли он идет по улице да глянул сам на окошко, так девка готова не то что за печку, а в печку спрятаться, лишь бы де постылый парень не увидал. А пройди этот постылый вольготно – «черт-де тебя ломай, красна девка, – я другую найду», – так девка измается, выжидаючи постылого, да не токмо в оконце выглянет, а весь плетень исковыряет, лишь бы хоть одним глазком накинуть на постылого обидчика. Так и народ, так и все рати московские. Прослышали они, что идешь ты у Бориса костыль отнимать… Ух! Тяжел для них этот костыль – много ребер переломал им! А все чужой не трожь их костыля: «Наша-де, кусай меня собака, да не чужая». Ну и, словно красная девка, ощетинились на озорника… А как сядешь ты, царевич-батюшка, в Путивле, да заживешь там тихонько, так девка-то и заходит у окошка да под плетнем: «Ох, чтой-то постылый мой нейдет?» А после: «Ох, чтой-то соколик мой ясный не прилетывает? Без тебя, мой друг, постеля холодна…» А Борис-то еще больше будет серчать да костылем стучать: «Подайте мне изменников! Подайте мне всех, кто прямит вору-самозванцу». Прости, осударь, – это к слову пришлось, к Борисову… Ну и тошно станет московским людям с Борисом оставаться… А ты станешь «соколиком», мил сердечным другом – и девка-то тебе сама на шею кинется: хорош-де, пригож, мой сердечный друг – возьми меня, красну девицу, замуж за себя.

И вот зажил Димитрий в Путивле. Словно пчелы к матке, потекли к нему люди изо всей Русской земли: кто шел из любопытства – взглянуть на невиданное чудо да порассказать своим, кто уходил к нему от долгов, от грабежей, от царских приставов, от кнута и виселицы, от горемычной жизни да бесхлебицы. Всех принимал Димитрий и всем давал корм и работу…

Царство Бориса, видимо, расползалось, как сгноенная в долгой бучке рубаха.

– А богомол-от какой, а из себя так рыженькой, мать моя, да и с бородавочкой – пятнышко родимое, – умилялись бабы, видевшие Димитрия в путивльской церкви.

– О-ох, касатая, и не говори! Сама своими глазыньками видела. Подлинно царское тельце – беленькое – и все веснушечки это, касатая моя, инда я заплакала.

– Где не заплакать? Вся сердобушка моя изныла, глядючи на него. Ишь, лиходеи, отняли его у матушки родимой.

– Отняли, отняли, касатая. Так пришли эти Годуны-псы, да так ево, дитю малую, от титьки-то и оторвали…

И эти бабьи сплетения переходили с базара на базар, от города до города и пробивали стены Борисова царства, замочными скважинами проникали в крепости, в остроги, во дворцы, – и разъедали, как моль, царскую порфиру Годунова. И чем чудовищнее были эти бабьи телеграммы, тем более колыхалась от них Русская земля.

И Димитрий точно знал, чем выиграть в глазах баб – этих вечных и мировых корреспондентов, этих вселенских историков, публицистов и поэтов, оглашавших человеческие деяния и глупости в поучение всему свету, когда еще ни газет, ни истории не существовало: он приказал с торжеством привезти из Курска чудотворную икону Божией Матери и со звоном колоколов, и с пением псалмов и кроплением народа святою водою обнести образ вокруг города по городской стене.

– Сама Матушка Богородица пришла к нему – поп Оникей сказывал, – снова плетут бабы.

– Ой ли, мать моя?

– Вот те крест! Ночью глас бысть от иконы: «Хощу, – говорит, – к рабу Божию Димитрию пойти».

– Ох, матыньки!

– И пришла, голубушка.

– Матушка! Богородушка!

– Рыженькой-то какой, касатая…

Между тем мужчины, конечно, некоторые, не так относились к «рыженькому»…

В Путивле, недалеко от дворца Димитрия, стоит небольшой деревянный домик. Хотя время уже перешло за полночь, однако в домике этом сквозь щель закрытых ставней просвечивает огонек. Кто не спит так поздно, когда весь город давно уснул, и только на городской стене да и на крепостном валу изредка перекликаются часовые пушкари сонными голосами: «Славен город Путивль! Слушай!..» – «Славен город Кромы…» – «Славен город Чернигов!..»

В домике этом, в одной просторной комнате, передний угол которой увешан иконами в ризах, за большим столом, покрытым белою скатертью, сидят на широкой лавке трое монахов. Один из них старый, с выбивающеюся из-под клобука седою косичкою и постоянно моргающими глазами, а двое молодых, – один с черными кудреватыми волосами и почти безбородый, другой – с рыжими, широко разметавшимися по плечам волосами и такою же рыжею окладистою бородой. Перед ними на столе складной медный крест и старое евангелие в кожаном, засаленном и закапанном воском переплете и с медными, грубо выделанными застежками.

Против них на деревянном, с высокою прямою спинкою стуле сидит старый бородатый русак, одежда которого изобличает служилого человека.

Сальная, в высоком медном подсвечнике свеча, сильно нагоревшая, слабо освещает задумчивые лица собеседников.

– И что ж, отец Зосима, ты сам видел Гришку? – спрашивает служилый.

– Сам, Микита Юрьич, – отвечает старый монах, моргая глазами.

– И спознал его подлинно?

– Как не подлинно, батюшка! Ево самово, беса, у Иова патриарха[14]14

…у Иова патриарха… Иов (ок. 1525–1607) – первый русский патриарх (с 1589 г.). Иов содействовал избранию Годунова царем. В июне 1605 г. сведен с патриаршего престола боярами, признавшими царем Лжедмитрия I.

[Закрыть] на Москве не единожды видывал.

– А тот – сам-от?

– Тот – особь человек: образом руд.

– Да, руденек.

– Белолиц, глазаст гораздо да и шильный, аки змей.

– Знаю, знаю – был на очах…

– Образина, чу, не наша, – вмешался рыжий.

– Литовец поди.

– А може, польская опара высоко подымается, – заметил служилый. – Да, знатно подделали гривну эту на шею царю и великому князю Борису Федорычу всеа Русии…

– Чево не знатно! И крест-от истовый умеет слагать, и речью взял, и всем, – вставил рыжий.

– Так, так. Да все, кубыть, чуется нечто иноземное в нем: та же, кажись, гривна, да звон не тот, – добавил старый монах. – А Гришка – это он самый: Юшка Богадашкин.

– Да, Юрка книгочий – знаю. Дока в письме-то.

– То-то и есть. Не попал в жилу Святейший Патриарх Иов, не попал: в грамоте Гришкой назвал пса польскаго, рудо-желтаго беса. Не попал, не попал… – повторял служилый.

– Не попал, так мы попадем, – отозвался таинственно черный монах. – Только бы кадило добыть, а там мы попадем, с кадилом-то: все его польское гнездо, аки комаров, выкурим росным ладоном из святой Руси.

– Да-да, темьян у нас добрый, – улыбался рыжий.

– Что ж – зелье какое? – любопытствовал служилый.

– Зелье… точно…

– А сила в нем какая?

– Сила? Да вот какая: коли только к голому теле си приложить его, так все тело распухнет, аки един пузырь, а на девятый день смерть приключается.

– А кто же к нему-то, к телу, приложит?

– Задля чего тело, а кадило на что?

– Что ж кадило?

– Покадить нашим темьяном.

– Ну?

– Ну и – со святыми упокой!

Служилый со страхом перекрестился.

– Что ж это за зелье? – спросил он. Откуда оно?

– С могил. На девяти могилах копано, в девяти водах мочено, в девяти огнях сушено, девятью клятвами проклято, – оттого на девятый день, чу, и смерть приходит.

– Как же – и патриарх благословил на такое дело?

– Благословил, чу, и грамоту дал с анафемой ему, Гришке.

Да как же Гришке, коли он не Гришка?

Монах, видимо, был озадачен этим вопросом служилого: анафематствовати указано Гришку-расстригу, а он не Гришка, а польский бес. Но он скоро нашелся:

– Анафема – оком Божим смотрит и ухом Божим слышит, – сказал он, – она найдет, кого надобет найти.

В это время за дверями три раза замяукала кошка. Монахи вздрогнули.

– Кого кошка ищет? – тихо спросил служилый, подходя к двери.

– Мышку, – был ответ из-за двери.

– Какую?

– Рыженькую.

Служилый отпер дверь. Вошел низенький старичок в лисьей шубе и в бобровой шапке. Сняв шапку, он перекрестился на иконы. Голова пришедшего блеснула широкой лысиной ото лба.

– Ну что, Микифор Саввич? – спросил служилый.

– Благодарение Господу – добыли.

Монахи вскочили с своих мест и перекрестились.

– Покажь, отец родной, – заговорил служилый.

Лысый полез за пазуху кафтана и вынул оттуда что-то завернутое в ширинку. Когда он развернул ширинку, то в руках у него оказалось кадило церковное. Он бережно поставил его на стол.

Кадило было не висячее, не на металлических цепочках, а стоячее, со складною ручкою, какие теперь уже вывелись из употребления.

Все стояли молча, и никто не решался заговорить первым. Наконец подал голос рыжий монах.

– Братие! – сказал он торжественно. – Дело сие великое и страшное. По указу царя-государя и великаго князя Бориса Федоровича всеа Русии и по благословению Святейшаго Патриарха Иова посланы мы, смиренные иноки, – инок Изосима, инок Иринарх и аз, худой иночишко Потапишко, – посланы мы излияти гнев Божий на главу богоотступника, иже похити имя в Бозе почивающего царевича Димитрия Иоанновича углицкого и дерзает на превысочайший российскаго царствия престол, аки пес смердящий воскочити и на честнейшего царя-государя и великаго князя Бориса Федоровича всеа Русии своею гнюсною латинскою блевотиною блевати, яко бы он, государь, московское скифетро украл. И указано нам, инокам смиренным – иноку Изосиме да иноку Иринарху да мне, иночишке Потапишке, – оного пса латинского гневом Божим казнити и лютой смерти предати.

– Аминь, – глухо проговорил старый инок Изосима.

– Аминь, – повторил и черный чернец Иринарх.

– Се крест честный и евангелие Господа нашего Исуса Христа, – продолжал рыжий чернец, указывая на крест и евангелие, подобает нам, братие, на сем евангелии клятися и ротисеся, яко да сохранит нам тайну цареву и на том крест целовати. Клянется ли, братие, на сем?

– Клянемся именем Бога живого!

– Ротимося Господом!

– Целуйте крест и евангелие Господа нашего Исуса Христа.

В этот момент послышался стук в наружную дверь, затем удар, другой – и дверь грохнула в сени. Присутствующие в комнате так и окаменели на месте. Рыжий монах схватился за голенище сапога и задрожал всем телом.

В одно мгновенье те же удары обрушились и на внутреннюю дверь, в самую комнату. Дверь не выдержала и соскочила с петель. В дверях показались стрельцы и польские жолнеры. В комнату вошел Рубец-Мосальский с оружием в руках и в кольчуге. Взглянув на стол и увидав на нем кадило, он сказал, обращаясь к стрельцам:

– Вяжите их! Поличное в очи глядит. Вина их сыскалася допряма.

Через несколько дней после этого ночного происшествия нижняя околица Путивля представляла шумное зрелище. Туда валил народ со всего города – тащился и стар и мал, серьезные мужики и любознательные бабы. Последние поминутно ахали и без умолку болтали.

– Ах, касатая моя, в сапоге, чу, нашли.

– А ево, у Митрей-царевича?

– Что ты, девынька! Окстись! У монашки, чу, у рыжего.

– Ах он пес рудой!

– Да на девяти, девынька, могилах Борис Годунов копал ево, зелье-то, да в девятех, слышь, касатая, водах мочил ево.

Толпа затерла болтливых баб. Речи мужиков сменили речи баб.

– Этой-то порчей зеленой, слышь, робя, они, чернецы-то, и хотели извести царевича.

– От Бориса, мекаю так?

– От Борьки от самово. А царевич вьюнош не промах – накрыл, аки мышь решетом.

– Чернецов, мекаю?

– И чернецов, и бояр. Да и говорит: «Эх, гыть, братцы, братцы! Люди вы старые – что я вам сделал? Я вас в ту пору, аки полоняников моих, у Рыльска, помиловал – не сказнил, а опосля того кормил-поил вас. За что ж вы, гыть, лиходеяли над головой моей? Бог вам судья, гыть, да народ православный». Это к боярам-то. Да вывел их, бояр, на крылечко, да и говорит: «Народ православный! Судите лиходеев моих, как знаете, а я их прощаю».

– Ну и добер же он, не в батюшку добер!

– Ну а на миру их присудили сказнить: расстрелом расстрелять, аки псов бешеных.

– А чернодырых?

– За приставы отдал. А судиям-то и говорит: «Братцы! простите их, рабов Божиих: они-де не своею волей шли, а по крестному целованью, аки от законнаго царя».

– Добер, и… и как добер!

В это время на околице показался взвод стрельцов и польских жолнеров. Впереди шли стрельцы, раздвинувшись на две равные колонки. Посередине колонок шли два старика в арестантских чапанах и с открытыми головами. На ногах у них звенели кандалы, словно у скованных лошадей в поле, а в руках теплились свечи – маленькие, желтые, восковые. Свечи часто тухли то от движения, то больше оттого, что у осужденных дрожмя дрожали руки. Тогда священник в черной рясе, шедший впереди их с крестом, брал у них свечки и снова зажигал от свечи, горевшей в фонаре на ружье одного стрельца.

Шествие замыкал отряд жолнеров. Шествие направлялось к двум черным, вымазанным сажею столбам, стоявшим на краю околицы. Около столбов чернели свежие могильные ямы.

Это вели на казнь тех стариков, которых мы видели на ночном совещании над крестом и евангелием. Они в числе прочих служилых людей были приведены к Димитрию связанными, как слуги Годунова, и в числе прочих же не только помилованы, но и почтены доверием Борисова противника. Но они все-таки изменили ему, пристав к заговору трех монахов, подосланных в Путивль Годуновым и патриархом Иовом.

– А почто, мать моя, у них свечечки в руках воскояровы?

– А это, касатая, душеньки их теплются – опрощенья у Господа просят.

– Помилуй их, Господи.

– О-ох, касатая, темно там, в могилушке сырой, а дороженька на тот свет далекая-далекая, так по темной-то по дороженьке свечечка и будет посветывать.

– И-и, какая ты, мать, умная, все знаешь.

– Все, все, касатая, потому – Господь сподобил… А за ними-то, касатая, за колодничками, аньделы их идут и горючьми слезами по душенькам ихним обливаются.

– Идут, баишь?

– Идут, касатая, сама своими глазыньками вижу – они маленьки робятки, голеньки, без штанишек, кудреватеньки и с крылышками.

Баба завралась окончательно – и ахнула: к шествию примкнули, словно выросшие из земли, конные фигуры стрелецкого сотника и польского хорунжего… Шествие остановилось как раз против черных, позорных столбов и вырытых под ними, черных же, словно два старых разинутых рта, ям. Священник стал рядом с осужденными, а против них – низенький подьячий с большой медной чернильницей за поясом и с гусиным, в виде стрелы, пером за ухом. В руках у него бумага.

Началось чтение приговора. Слышны только отдельные слова, бессвязные фразы, словно бы это дьячок читает ефимоны[15]15

…дьячок словно бы читает ефимоны… – словно бы ведет вечернюю службу в Великий пост («постную», «жидкую»).

[Закрыть]: «кадило церковное»… «темьян-ладонь»… «зелье погибельное»… «но дьявольскому наущению»… «и сыщется про то допряма»… «избыти мука вечная»… «ино будет учнут ведовством воровать»… «оже будет про здоровье государево дурно помыслить»… «и того казнить жестокою казнию – рука-нога отсечь»… и так далее, – только и слышно «еже» да «ино будет» или отчетливая страшная фраза: «и того казнити смертию – голова отсечь»… И опять «еже» да «ино будет», и снова заключительная страшная фраза: «и того казнить смертно – огненным боем»…

А ворона, сидя на столбе и как бы прислушиваясь к тому, что читают, и удивляясь человеческому искусству выдумывать страшные, неизглаголанные муки своим братьям, зловеще каркает.

– Не дадут, не дадут, подлая, тебе мясца человечьего – ишь избаловали человечинкой… Не каркай, подлая! – говорит старый, на деревянной ноге, стрелец и грозит вороне кулаком.

Наконец, все прочитано. Выходят из рядов четыре польских жолнера и, взяв под руки осужденных, ведут к столбам мимо могильных ям…

Тот из осужденных, низенький, Никифор Саввич, что приносил кадило к монахам, проходя мимо ямы, заглянул в нее – заглянул в свою могилу. Да, любопытно, очень любопытно заглянуть туда. Другой, Никита Юрьич, только вздрагивает и хватается за жолнеров. Голова, верно, кружится – как бы раньше не упасть туда.

К ним подходит священник с крестом и что-то говорит. Осужденные крестятся, и звякают их молящиеся руки, закованные в длинные кандалы, звякают кольцами цепей, словно четками монашескими…[16]16

…четками монашескими – чаще всего деревянными, нанизанными на шнурок для отсчета совершаемых молитв.

[Закрыть]

– …«земля есте и в землю отыдете», – слышится священническое утешение.

На осужденных надевают белые мешки-саваны и привязывают к столбам.

– Выходи повзводно! – раздается команда стрелецкого сотника.

– Пущай паны стреляют, – слышится протест из колонны стрельцов. – Нам по своим стрелять… рука не подымется.

– Ин быть так, – соглашается сотник.

Снова раздается команда. Выходят попарно жолнеры и становятся в две линии. Наводятся дула ружей на живые мишени – на белые мешки с завязанными в них людьми.

– Раз… два… три!.. – Кто-то машет не то платком, не то белым крылом, и в тот же момент что-то хлопает, точно десятки хлопушек по мухам. Нет, это меньше и жальче, чем мухи. Белые мешки разом оседают, но не падают. Из-под грубого холста брызжет что-то красное…

Ох, кровушка! Ох, матушка!..

Ничего не видать за дымом. Кто-то подходит к столбам, отвязывает белые мешки, и мешки так-таки мешками и сваливаются в ямы. За мешками в ямы посыпалась земля. Лопатами и ногами пихают туда землю. Полно – даже с верхом насыпано.

Опять команда, какая-то злая, с какою-то острою ногою в голосе польского хорунжего. Колонны сомкнулись. Застучал барабан. Колонны прошли по свежим могилам.

А стрелец, на деревяшке, ковыляя к посаду, тянет:

Ой и спасибо, уж и спасибо те, мому синему кувшину,

Ох уж и розмыкал, ух и розкострижил злу тоску-кручину…

Да, кому синий кувшин, кому яма, а кому корова… Уж и жизнь же человеческая!

XIV. Ляпунов и Офеня

– Христос воскресе, Ипатушка!

– Воистину воскресе, боярин.

– Похристосуемся же, знакомый.

– Похристосуемся, бояринушка.

Такими приветствиями обменялись при встрече в стане Борисова войска, которое все еще стояло под Кромами, осаждая атамана Корелу с донцами, высокий, видный, средних лет ратник в богатом ополченском одеянии и горбатенький офеня с коробкою за плечами, может быть, оттого и казавшийся горбатым, что массивный короб, сидевший у него на спине постоянно, заставлял думать, что этот маленький человечек так и родился с коробом на спине.

Ратник сидел у шатра на длинном, толстом обрубке дерева и перебирал какие-то бумаги. На бревне же, которое было сверху стесано, стоял серебряный кувшин, а около него большая серебряная же стопа… И ратник и офеня похристосовались троекратно.

– Как живешь-бродишь, Боярышенька золотая? – спросил первый, улыбаясь. – Садись, медку испей.

Офеня низко поклонился.

Спаси те Бог на добром слове. Брожу по Руси, аки челнок у ткачихи.

Он сел на другой конец бревна и спустил на землю свой короб.

– Спознал меня?

– Как не спознать Прокопа Ляпунова свет рязансково? Един сиз селезень промеж серыми утицами, един и Прокоп Ляпунов на матушке, на святой Руси.

Ляпунов весело засмеялся, тряхнул своими русыми кудрями.

– А ты все такой же балагур, Боярышенька золотая? Где бродил с тоя поры, как у меня в Рязани иконы менял? А много после того воды утекло… боле чем у Бога положено… ох, как много – в пять-шесть годов-то… А теперь к нам с коих стран забрел?

– Из града Мангазеи, бояринушка.

– О таком городе я и не слыхивал.

– В Сибирской земле, бояринушка, дале, чем град Тоболеск, на полуночну страну.

– А как туда попал?

– Из Архангельсково городу кочем.

– Кочем, водою? Да что ты меня морочить вздумал, Боярышенька золотая? Видано ли, чтоб из Архангельсково городу в Сибирь водой пройтить?

– Видано, бояринушка. Пятой год тому будет, как я от вас из Рязани пошел в Архангельск да мимоходом забрел и в Соловецкую обитель, к угодничкам Зосиме-Савватию, иконы менять. И прилучись в ту пору в Архангельске быть колмогорцу Еремке Савину, а с ним мы спознались на Москве у князь Василей Мосальсково, – иконы я князю менял тако ж; и в те поры царь Борис Федорыч спосылал его, князь Василья, в Мангазею воеводой для поминочной рухляди и ясаку государева. И оный Еремка-колмогорец, снарядив кочи, задумал везти судовя снасти в Мангазею морем. Так я с ним-то и проехал морем в Мангазею из Архангельсково.

– Каким же морем-то?

– Студеным, бояринушка. Уж и что это за дивы я видел там дивныя: что плывем это мы морем-окианом день и ночь, и что день, что ночь – все едино, только ко полудню солнышко по праву руку небом идет, а ко полуночи, бояринушка, – ох, уж и не поверишь! – всю-то ноченьку оно, солнышко красное, по морю по кияну, аки лебедь, плывет, так-таки одним краешком омокнется в киян-море, да и плывет, и плывет, красное. И день светло, и ночь светло – инда одурь возьмет, да так и заплачешь, сам не знай о чем. И чудно это таково, и страховито, и божественным аки духом некиим на тебя веет от пучины этой морской: гора это ледяная плывет по морю по кияну, а ни конца-краю ей нетути, ни до вершинушки ея оком не досягнути, не доглянути; и стоит эта глыба на глыбе до самого небесе, до престолу Божия. А на глыбинах-то этих, на горах ледяных, звери морские хвостатые да пернатые ходят да медведи белые… А птицы-то, Господи, сколько, и рыбины всякой. И китище этот, кит преогромный плывет да воду, аки руки к небу, изрыгает, – так молитвами чудотворцев московских да угодников киевских только и спасались. Там-то я, бояринушка, и обет дал – в Кейв к мощам угодников печерских сходить.

– Что ж, и был в Киеве?

– Привел Господь, бояринушка. Эго уж я в Кейв прошел из Мангазеи-града на Тобольск, да на Неромкур, а с Неромкура на Пермь, да по пути по дорожке завернул домой в Суздаль-град, да оттоль в Астрахань да на Дон, да уж с Дону-то в Кейв. Там вот и ихнево Димитрия рыженька видывал…

При слове «ихнего» он указал на Кромы: издырявленный и изрытый норами, словно пчелиный сот, вал их виднелся из палатки Ляпунова, стоявшей на возвышении. Ниже и выше и по сторонам белелись шатры, серели нагроможденные в беспорядке обозные телеги, чернели пушки с зарядными ящиками, бродили, сидели, ездили, кричали, смеялись и пели ратники московского и иных российских ополчений.

– Кого видел? – спросил с удивлением Ляпунов.

– Да вот ихнево, что в Путивле. Кромчане Димитрием-царевичем его называют.

– Как! Ты еще в Киеве его видывал?

– В Кейве, бояринушка.

– Гришку-то Отрепьева?

– Нету, бояринушка. Гришка-то особь статья.

– Так кто же?

– А бог его ведает кто. Он, одно слово – рыженький.

– Так и Гришка, сказывают, рыж же…

– Руденек, точно, бояринушка, рудой, точно, да не он.

– Так ты и Гришку знавал?

– Знавывал. И иконы менивали, и медок пивывали.

– Где же?

– Да все в Кейве, бояринушка. Да и в Путивле их обоих видывал.

Ляпунов даже вскочил, и серые с огнем глаза его расширились.

– Тьфу ты, чертов сын! Да ты меня совсем с толку сбил. Я ничего не уразумел из того, что ты мелешь.

– Не мелю я, бояринушка, толком докладываю твоей милости.

– Ну, как же? То ты в Киеве, то ты в Путивле, то Гришка Отрепьев, то не Гришка, то того знал, то этого, а кого – сам бес тебя не поймет. Тьфу ты, дьявол, инда сердце ходенем ходит. Я тебя как собаку велю повесить. Что ты смущаешь народ? Подослан, что ли? Так на осину тебя и вздерну.

– Дергай, бояринушка, да с коробом вместе – с иконами Божьими: пущай Господь Бог увидит правду Прокопа Ляпунова – какова ево правда.

Ляпунов взволнованно ходил взад и вперед мимо колоды. Несколько ратников и один старый стрелец направились было к нему, но он нетерпеливо махнул рукой – и те удалились.

– Так распутай же этот клубок, что ты намотал: что такое этот Гришка и что этот не Гришка. Это, сам знаешь, не иконы менять: тот-де, что с брадою лепообразною и с плешью – Микола-чудотворец, а тот, что на коне, – Юрий-де победоносец. Тут дело земское. Сказывай же, – все еще нетерпеливо говорил Ляпунов, размахивая руками.

– И скажу все, бояринушка, потерпи, не горячись. Видно, что тебя, махонького, в горячей воде купали.

– Ну, так их двое, чу?

– Двое. Слушай… Буду с начала сказывать, как про белаго бычка.

– Как ты с ним спознался, – с ними, я хочу сказать, с проклятыми? Гришка – не Гришка, дьявол – не дьявол, тот не тот, один – не один, оба рыженькие, оба тут, мы в дураках – да эдак с ума сойти можно. Вся Русь с ума сойдет – поневоле рехнется. Зарезали – не зарезали, похоронили, а он ходит; говорят, Гришка ходит – нет не Гришка, а два Гришки, и оба рыженькие, и тот, рыженький, зарезан, и этот зарезан рыженький… Да эдак вся Русь взбесится – это черт знает что такое!

Действительно, положение русских людей было ужасное. Кому верить? За кого стоять? Кто лжет?

Ляпунов, как личность глубоко впечатлительная и натура честная, испытывал ужасную нравственную пытку. Его ум не мог не чуять какой-то фальши во всем, что делалось на Руси при Годунове, он и тут чуял что-то, но что-то неуловимое, от чего между тем саднело на мозгу, на сердце, чувствовалось, что тут что-то не так, не то. И вдруг этот горбатый офеня! Точно искры рассыпал во мраке, а мрак все не выясняется, и, напротив, еще страшнее становится от этих искорок.

– Ну, говори же, а будешь вилять – кишки вымотаю на струны.

Но офеня был человек бывалый и знал людей. Он и свою силу знал, и силу того, что имел сказать нетерпеливому рязанцу, и потому, улыбаясь, начал нараспев:

– Начинается сказка про белого бычка. Пришел я в те поры в Кейв иконушки менять…

– А в котором году?

– Полтретья годка будет, а то и три влезет. Ну, и меняю, брожу но дворам, по монастырям, по черкасским людям[17]17

…черкасским людям – так в то время называли на Руси украинцев.

[Закрыть], а все глазком накидываю, нет ли где случаем землячка, московской строки. Есть. Набрел я таким нобытом и на Гришку, на Григорья Отрепьева.

– Да как же это ты набрел на него, не пойму я?

– Да знавал же я его на Москве еще, как он был Юшка. Богданов сын, Отрепкин, малец такой шустрый, и у Романовых жил. Еще Настеньки Романовой следы в садочке на песку искал да следы эти целовал. А я Романовым в ту пору иконы ж менял, так Юшка просил меня принести ему икону преподобной мученицы Анастасии-римляныни. А после того вот, как царь Борис Федорович всех Романовых за измену ли, за воровство ли какое расточил, так Юша-то, тоскуючи по Настеньке, по Романовой же, от свету отрекся – в монастырь ушел, и наречен был в ангелех Григорий, – да как парень-то пронзительный и все книжныя хитрости произошел, так святейший патриарх Иов и взял его к себе письма ради. Он и прилепися к книжному-то делу, аки клещ дозарезу, значит, – словно в свою Настеньку. Меры человек не знал, зачитываться стал. Ну, на него и вышел поклеп: чернокнижник-де, предать-де его за книжное любленне огненной смерти – сжечь в срубе. Не читай-де много – опасно это. Он – бегу, да в Кейв… Гам мы с ним и столкнулись – и поцеловались, и поплакали вместе об Настеньке. Ух, девынька ж была! Так вот так-ту, бояринушка.

Ляпунов внимательно слушал. Для него все это было ново.

– Ну, как же тут царевич-то? – спросил он с недоумением. – Кто ж тут еще другой?

– А другой другой и есть, бояринушка. Юша же и свел меня с ним-то, с этим другим.

– Кто ж он такой?

– Ли Бог его ведает… рыженькой, да и только… с бородавкой еще. Так «иноком Димитрием с бородавкой» и звали.

– Ну и как же? Какой он из себя? Что говорил о себе?

– Как тебе сказать, бояринушка? Рыженькой он точно, сухопар гораздо, молчалив… только, – как тебе это сказать понятнее, – словно бы он не тот, что есть. Инда страх нападал, как ему в очи-то посмотришь: нет, не тот, не тот, думаешь, это человек, что глядит на тебя; так и чудится, что вот-вот из-за спины у него выглянет кто-то другой. Ну и моторошно станет. А добер гораздо и много видал на своем веку, хоша и млад вьюнош еще; и как видал, где видал – этого не говорит.

– Как же не говорит?

– Да так – прималкивает. Ты думаешь: вот скажет, а он нет – увернулся, и след замело, и сам он в воду канул, а сам тут сидит – молчит. Да единожды раз чудо таково вышло: увидал это он у меня образ преподобнаго князя Александра Невского, долго эдак смотрел на него, долго что-то думал, да потом и шепчет: «Дедушка! Прародитель мой! Помолись за меня…» – да и заплакал. Диву дался я: не в себе, думаю, человек; попритчилось, думаю. Да уж вот ноне, когда в Путивле, в церкви увидал его, аки царевича Димитрия, так и вспомнил, и раскусил «дедушку»-то его – неспроста, значит, говорил.

Видно было, что рассказ офени производил на Ляпунова глубокое впечатление. В душе его зарождалось что-то новое, тревожное.

– Что же после-то было? – спросил он.

– После-то? А после я ушел в Саратов, а из Саратова в Казань, а из Казани в Нижний, а из Нижнего в Москву. А по Москве-то уж слухи пеши ходют про царевича. Поменял я маленько товаром-то своим, да в Калугу, а из Калуги в Тулу, а из Тулы в Орел, а из Орла махнул в Чернигов, да на дороге-то уж и слышу неподобное: царевич-де идет. Ну, что ж, думаю, пущай идет, коли Бог ноги дал. Брешут, думаю, люди. Иду да иду с коробом-то своим, посвистываю, да еще, грешным делом, запел, – сиверко было, так я маленько выпил, – ну, эдак-то себе и подтягиваю со скуки, – в Казани еще добре поют ее шубники: «Что ты, Дуня, приуныла, пригорюнившись у окошка, шельма, сидишь?» Коли вижу – едет кто-то навстречу мне. Гляжу, ан ратные люди идут: хоругви это на солнышке блестят, аки злато червленое, пешие и конные неведомые люди, и казаки, и польские, и малороссийские люди – видимо-невидимо. Я сторонюсь, шапку сымаю, кланяюсь господам ратным. Коли вдруг слышу: «Ипатушка-богоносец, Боярышенька золотая!» – Это меня за то «Боярышенкой золотой» дразнют, что ежели я прихожу в какой дом иконы менять, то завсегда ищу боярышень – охотнее боярышни-то берут мой святой товарец. «Боярышня, – говорю, – золотая! Не надо ли Миколу-угодничка али Троеручицу-матушку[18]18

Троеручица – одна из явленных икон Богоматери, на которой она изображена с тремя руками: двумя держит младенца Христа, третьей – благословляет.

[Закрыть]?»…

– Знаю! Знаю! – нетерпеливо машет Ляпунов. – Что ж дальше-то было?

– Дальше-то? Коли глядь Юша Отрепьев! С ратными-то людьми едет. «Куда, – пытаю, – Бог несет и зачем?» – «В Москву, говорит, Ипатушка, белокаменную, с осударь-царевичем Митрей Ивановичем». – «Как?» – говорю. «Да так вот, Боярышенька золотая, привел Господь… Вот он и сам батюшка под стягом едет». Глядь – он и в самом деле едет под стягом, под хоруговью, да кто б ты думал, бояринушка?..

Офеня остановился.

– Эй ты, тетка! – вдруг закричал он на идущую мимо них бабу с ведрами. – Ходи сюда! Образа у меня всяки есть. Уж таку-то тебе, тетя, Богородушку уступлю – любо-дорого.