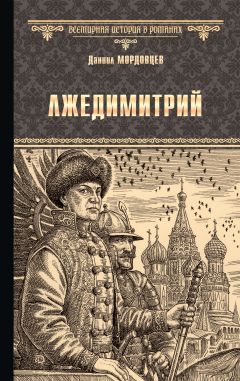

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)

IX. Годунов и мать Димитрия

Со времен самой опричнины никто не запомнит, чтобы на Москве стояла такая молчаливая угрюмость, какая окутала этот всегда шумный город с лета и особенно с осени 1604 года. Словно моровое поветрие согнало всех с улиц и площадей в дома, словно невидимая черная немочь неслышно ходит по базарам, стогнам и закоулкам города и, стуча костлявыми пальцами в окна, ворота и двери домов, лавок и амбаров, зловеще просит: «отоприте. отоприте», – и люди, слыша этот зловещий стук, еще крепче запирают ворота, двери, ставни… Показывающиеся на улицах прохожие спешат скорее пройти, чтобы не встретиться с кем, а встречаясь, спешат разойтись, не глядя друг другу в лицо. Уныло звонят церковные колокола к утреням, обедням, вечерням: богомольцы тихо сходятся в церквах, горько плачут и молятся, и так же тихо, безмолвно расходятся по домам. Словно зачумленные, бродят но городу собаки и, не видя обычного оживления на улицах, воют, наводя тем еще пущую угрюмость и тоску.

Да и как не угрюмиться Москве? Каждый день эту угрюмость увеличивает стук топоров, который от зари до зари раздается то на Красной площади, то на Самотеке, то на Болоте, то, наконец, в самом Кремле, у Тайницкого обрыва, против самых окон кремлевского дворца.

И что за странные, а для Москвы страшные постройки мастерят новгородские да костромские плотники? Что это за маленькие рубленые горенки возводятся на показанных местах без окон и дверей, какие-то остовы домиков, срубы квадратные да столбы, заостренные кверху, словно гигантские иглы? Постучат-постучат топорами костромские плотнички, построят горенку-другую, а на другой день – глядь – вместо горенки одна кучка золы ветром развевается да из-под золы иногда косточки обугленные, крестики, запонки да пуговицы железные да медные виднеются. И вновь стучат топоры, и вновь поднимаются над испепеленною землею маленькие срубы-горенки, а рядом с ними иногда торчат гигантские иглы-колья заостренные. И какое это платье, какие полотнища шьются этими иглами великими, какие охабни да порты, да зипуны узорочные расшиваются да изукрашиваются иглами-великанами?

Шьет этими иглами Борис Годунов свою раздирающую по швам царскую порфиру, надетую им на себя не по праву. Сколачивает он топорами костромских плотников расшатывающийся трон свой, на который он вступил через труп младенца невинного. Подпирает царь Борис высокими заостренными кольями неплотно сидящую на голове его тяжелую шапку Мономаха. Ох, тяжела, тяжела ты, шапка Мономаха! Не впору ты, шапка старая, круглой татарской голове потомка татарского мурзы Четя. А впору была бы ты, шапка старая, молодой головушке царевича Димитрия, не то зарезанного, не то без вести пропавшего.

Шьет Борис свою порфирушку, порфирушка все не сошьется, все больше и больше по швам распускается. Сколачивает Борисушка тяжелую шапочку-мономашечку на своей буйной головушке, а шапочка-монамашечка с буйной Борисовой головушки на землю валится.

Ох, тяжко, тошно Борисушке – не радуют палаты белокаменные, переходы высокие, столы-скатерти браные, ширинки шитые, чаши серебряные, кубочки золоченые; не радуют его яства сахарные, меды сладкие, платье узорочное; не веселит его очушки светлые казна царская, дума Боярская… Не радуют его детушки малые – что ни сокол ясный царевич Федюшенька млад, что ни свет млада Аксиньюшка-царевишна, лицом белая и румяная, с косами трубчатыми, со бровями союзными, со походкою лебединою и со речию соловьиною… Эх ты, горе-гореваньице, ох ты, горе горючее, невсыпучее!..

Подойдет Борисушка ко окошечку своего дворца белокаменного, поглядит-поглядит на плотников, что строят день и ночь срубы-горенки, поглядит-посмотрит, как горят эти горенки со телами воров-изменников, как корчатся на высоких кольях царевичевы стороннички, а все на сердце не легче у Борисушки.

Стук-стук-стук топорики по горенкам, ек-ек-ек сердечушко Борисово. Ох, тяжко! Ох, тяжка душенька младенца безгрешного! Ох, горяча кровушка невинно пролитая! Ох, тошным-тошно-тошнехонько! Ох, и смертушка желанная! Ох, детушки малые, сироточки – что сыночек млад Федюшенька да млада дочушечка свет Аксиньюшка…

А на площади, меж плотников, разговор…

– Котору уж горенку строим, Теренька? – спрашивает беловолосого плечистого парня рыжий мужичонка.

– А бог их ведает, я уж и счет потерял.

– Да нам-то что? – вмешался третий плотник, угрюмый мужик. – А каково боярам да дьякам, да посадским людям в этих горенках греться?

– Что ж, паря? Не болтай лишнего. Я вот смерд – и свое смердье дело знаю, а в царское да в боярское не суюсь.

– Да нам что? Нам наплевать.

– Верно, – одобряет угрюмый мужик Тереньку. – А то на поди – царевич, слышь…

– Ну и что ж? И пущай его – царевич… нам какое дело? – благонамеренничает Теренька.

– Так вот поди ты – жив, говорят…

– Пустое! – говорит рыжий мужичонка. – Сам тады в Угличе был – полы в царских хоромах перемащивали.

– Ну что ж, и видал? – спрашивает Теренька.

– Видал. После полудня эдак услыхали мы набат, мы в ту пору полдничали – квас с луком хлебали. Слышим – набат у Спаса в земляном городе пометали ложки, бегим, – пожар, думаем. Ан бежит на колокольню Огурец-пономарь, вопит в истошный голос: царевича не стало! – и ну набатить в мертву голову. Мы туда! И притча же, братцы, тут со мной случилася – уж и притча!

– Что, что за «притча»? – загорелись в нетерпении «братцы».

– Бегу это я, крещуся со страху и вдруг окаянный гашник у меня и порвись от натуги-то – портки-то и свались с меня. Ребятам смех, а мне не до смеху. Как тут быть? Да Бог надоумил: размотал паволоки от лаптя, да и подвяжи портки. Ладно, бегу, прибегаю и вижу: мамка царевича, Орина Жданова, стоит и держит на руках мертвого ребенка – кровь эдак аленькая из горлышка через ожерельице кап-кап-кап. Таково жалко стало. А царица Марья тут же своими царскими рученьками Василису Волохову – тоже не то мамка, не то кормилка царевичева – так царица ее поленом, поленом… Ну и поделом – как дитю недоглядела?

– Вестимо, поделом, – подтвердил угрюмый мужик. – Царское-то дитя – это не наше, смердье.

– Так-так: смердье-то дите и свинья съест, так беда невелика.

– Ну, паря… – поторопил рассказчика Теренька.

– Ну, как царица-то сказала, что царевича зарезали Волохов, брат мамкин, да Качалов, да Битяговские, – мы на них. А Михайло Нагой кричит: «Бей их, робята, мы с царицей все на себя берем». Ладно. Битяговские наутек – один в брусяную избу – еще мы ее, братец ты мой, избу-то и рубили – ну, он в избу, и мы в избу – разнесли избу, разнесли и Битяговскаго… А тут Третьяков – и его бац! – уложили. Кинулись в разрядную избу – руки расходились – уложили Качалова и другого Битяговскаго – Данилку. Еще там кто подвернулся – уложили тоже. Тут уж, паря, не глядели, кого бить, кого не бить: увидал боярское платье – и готово. Знатная была работа, скажу вам.

– А царевич же что?

– Что ему, лежит.

– Все у мамки?

– Нету. Мы и ее потрепали.

– Убили?

– Не привел Бог. Как кинулись это на нее, сбили волосник…

– Что ты, паря! Опростоволосили бабу?

– Опростоволосили – так косой и засветила.

– Ох, срам какой! Да такого сраму ни одна баба не переживет.

– Нет, пережила эта. Мы б и ее порешили, да отцы Фидорит да Савватий отняли: «Не трожь, – говорят, – робята, в храме».

– А рази в храме их били?

– Да ты слушай! До храма-то далеко еще…

– Ну?..

– Ну, порешили, вспотели шибко. Выпили это…

– Выпили?

– А как же? Жарко, ну – и дело царское, так мы ендову и роспили, а там уж и в храм. Ну, приходим к Спасу: вот это мы, примерно, и это царица. Ну и держит она, братец ты мой, на руках зарезаннаго ребеночка… Таково жалко! Рыженькой такой, худенькой, и в мертвой ручке, братец ты мой, так и замерзли орешки… Орешками играл ребенок, как его зарезали, – так орешки так и закоченели в мертвой ручонке, и кровь на них…

– Как же теперь люди болтают, что он жив? – спрашивает Теренька.

– Пустое болтают, – осаживает его угрюмый мужик.

– Сказывают – подменили.

– Как подменили! – протестует рыжий рассказчик. – Сам видел – рыженькой, вот как я…

Даже угрюмый мужик на это рассмеялся.

А топоры все тюк да тюк. Подойдет Борис к окну, поглядит, поглядит, и опять скрывается его мрачное лицо.

А там иногда выглянут из окон царского дворца молоденькие лица – то строгое, красивое личико Федора-царевича, с книгой в руке или с пером, то прелестное, молочного цвета, личико Ксении-царевны, с убрусом в руках и иголкой, – выглянут, увидят строящиеся горенки и с испугом убегают от окон…

А топоры тюк да тюк – горенки все выше да выше поднимаются. Над Москвой опускается ночь – еще угрюмее становится Москва, еще безлюднее. Уходят и плотники из Кремля на ночевку – умолкают их живые голоса, умолкает тюканье топоров, развлекавшее Бориса, – и мертвенная тишина опускается на Кремль, опускается, как туча перед грозой.

За полночь. Из Новодевичья монастыря тихо, словно бы украдкой, пробирается к городу крытая колымага-каптана с конвоем. Кого везут в каптане – не видно. Осторожно постукивают колеса каптаны, а все-таки стук этот гулко отдается в ночной тишине. Каптана въезжает в город, подъезжает к Кремлю, ее свободно пропускают в Кремль. Не один москвич проснулся, услыхав стук колес в необычный час, и с испугом творил крестное знамение.

Каптана подъезжает к дворцу, останавливается. Из каптаны высаживают женщину, всю в черном. Монахиня… Монахиню кто-то проводит во дворец, во внутренние покои царя.

Борис не спит – нет ему сна – он сам зарезал свой сон, и сон-мертвец нейдет к нему.

Борис в опочивальне. С ним и царица Марья. Они ждут кого-то. Как постарели они с тех пор, как на них в первый раз торжественно, перед народом, надевали царские короны! А прошло не более шести лет. О, как старят людей эти короны тяжелые! На лицо Бориса эти шесть лет с короной на голове наложили такие страшные тени, провели по лбу, под глазами и у углов рта такие борозды, какие никакой плуг, никакая соха прорезать не могут. А этот огонь в глазах, не оживляющий, не согревающий, а испепеляющий человека, иссушающий его мозг, сердце, кости, мозг костей. А эти судорожные подергиванья лица, всего тела, это частое поникновение некогда гордой, ненагибающейся головы. О короны! Сколько же в вас тяжести, нечеловеческой силы, разрушительности!

И царица Марья постарела, осунулась… И по ее лицу прошли резцы времени, а в густые пряди волос сами вплелись серебряные нити. Седина, седина, седина – и на голове, и в сердце.

Тихо в Борисовой опочивальне. Тускло горят в высоких паникадилах, словно в церкви, восковые свечи. В опочивальню кто-то входит в черном. Это монахиня – ее-то привезли в каптане из Новодевичья монастыря. Свет свечей падает на ее бледное, старое лицо. Это старица Марфа, последняя жена Грозного, мать царевича Димитрия. Старица крестится и молча останавливается у порога опочивальни.

– Подойди сюда, старица Марфа, – тихо говорит Борис.

Старица приближается. Борис и царица пристально смотрят ей в глаза.

– Говори правду: жив твой сын или нет? – грозным шепотом спрашивает Борис.

– Я не знаю, царь, – тихо отвечает старица.

Борис отшатывается от нее, точно от привидения.

– Не знаешь… ты не знаешь, жив ли твой сын?!

– Не знаю.

– Теперь не знаешь! О!

Царица Марья, выхватив из паникадила горящую свечу, с визгом бросается на старицу.

– А, окаянная! И ты смеешь говорить – не знаю, коли верно знаешь?!

И она хочет ткнуть ей в очи горящей свечой, но Борис останавливает ее.

– Ты же видела, что его зарезали? – говорит он матери Димитрия с дрожью в голосе.

– Зарезали – видела.

– И что ж?

– Не знаю, не ведаю.

Царица снова порывается к ней. Борис разделяет их и снова допрашивает:

– Не ведаешь! Кого ж ты держала на руках в церкви?

– Мертвого младенца.

– Сына?

– Не ведаю. Я от печали помутилась.

– А! Помутилась! Змея подколодная! – не вытерпела царица.

– Так и думаешь, что не сына твоего зарезали? – более спокойно спросил Борис.

– Мне говорили, что не его-де.

– А кого же?

– Не ведаю.

– А о сыне твоем что говорили?

– Что-де его увезли тайно из Российской земли без моего ведома.

– Кто увез?

– Не ведаю.

– А кто говорил?

– Те, что мне говорили, уже померли.

Борис стоял, не зная, что сказать. Ему становилось страшно этой женщины. Ему чудилось, что за ней стоит окровавленный ребенок и улыбается, улыбается, насмешливо улыбается. Волосы задвигались на голове у Бориса… Что с ними? Что они поднимаются? Корону сбросить хотят с головы? Но короны нет тут. Ох, какая страшная черница. Как страшно улыбается ребенок… рыженький… И тот был рыженький…

– Пошла вон! – говорит он, опомнившись.

Старица вышла неслышными шагами, как тень. А рыженький ребенок все стоит. Чур-чур-чур!..

Царица, упав на лавку, плакала в бессильном и злом отчаянье. Она рвала на себе душегрею, рубашку.

А рыженький ребенок все стоит… Но он уже не улыбается.

X. Песня Ксении

Под самым Кремлем, на Красной площади, вокруг Лобного места толпится народ – посадские и гостиные люди, лабазники, суконники и всякого звания московские и подмосковные людишки и холопишки. А на самом Лобном месте стоит старый подьячий с чернильницею – медною с ушками – за поясом и с огромным орлиным пером за ухом и держит в руках какую-то бумагу. По временам подьячий читает эту бумагу, несколько в нос и нараспев, а потом размахивает руками и громко объясняет прочитанное.

– Из крамолы, значит, врага и поругателя христианской церкви этого самаго Жигимонтишки, короля литовского, весь сыр-бор загорелся, – поясняет подьячий.

– Вестимо, не от христианина такое непутевое дело пошло, – соглашается почтенная седая борода, стоящая ближе других к Лобному месту.

– Что они, кормилец, бают? – спрашивает глуховатый старик своего соседа, толстого купчину с сережкой в ухе. – Кто этот Жигимонтишка – не пойму я.

– Нечистый – вот кто, церковный ругатель – в церкви, слышь, матерно ругается, – комментирует купчина с серьгой.

– Ах он пес эдакой!

– И хочет-де, – снова разглагольствует подьячий, – разорить в Российском государстве православные церкви и построить костелы латинские, капища люторские да жидовские – вот что.

– Как это, родимый? – вновь любопытствует глуховатый старик.

– Все он же.

– Пес Жигимонтишка?

– Нету, говорят тебе толком: пес Жигимонтишка само по себе, а Гришка Отрепьев-расстрига – само по себе.

– Что ж он?

– Царевичем, слышь, Димитрием назвался, чтобы-де за то, что его расстригли, все церкви в капища повернуть.

– Ах он кобылий сын!

– А ты слушай – не лайся…

– И он не царевич Димитрий, – поучал подьячий, – а Юшка Богданов, по реклу Отрепьев, что жил у Романовых да проворовался – телятину ел…

– Телятину ел? Ах он окаянный! – ужасается почтенная седая борода.

– Телятину ел, точно. А опосля постригся и стал чернец Гришка, и в Чудове в диаконах был, и учал воровать, впаде в чернокнижие и мясо ел.

– И мясо ел? Ах ты Владычица! И как его земля-то за это держала? – удивляется и ужасается седая борода.

– И как ушел это он в Литву и стал блевать неподобное, якобы он – царевич углицкой, и та блевотина его ни во что: Святейшему Патриарху и всему освященному собору и всему миру вестно, что Димитрия-царевича не стало вот уже четырнадцать годов как, – продолжал ораторствовать подьячий.

– А что у него, у подьячего-то, за ухом, родимый? – любопытствует старик.

– Перо. Аль не видишь?

– Непохоже будто на перо – велико уж шибко.

– Да то перо орлиное.

– Ахти, дело какое!

– То-то же – орлиное, царское, значит, от самого царя: царь все орлиными перьями пишет, – поясняет образованный купчина с серьгой в ухе. – Орлиное, а ты мнил простое?

– Диво! Диво! Ишь ты…

– Орлиным-то оно крепче. Как написал «быть-де по сему» – так уж этого топором не вырубишь, потому орел – царь-птица.

– Господи! Вот что значит грамота-то.

– И вот за это самое Святейший Патриарх со всем освященным собором онаго Гришку-вора проклял – анафеме предал, – снова слышатся слова подьячего. – И проклят всяк, кто его за царевича почитает.

Многие в толпе крестятся с испугом. «Свят-свят-свят! Помилуй нас». А подьячий, подняв кверху бумагу, громко вскрикивает:

– Гришка Отрепьев – анафема! Анафема! Анафема!

– Анафема! – гудят голоса в толпе… Но – не все…

– Ин теперь пойду и наверх – к царевне. Что-то она без меня, перепелочка, поделывала? Расскажу ей, что слышала, – бормочет про себя какая-то старушка, продираясь из толпы.

Старушка смотрит простой бабой-горожанкой, хотя одета богато, только скромно. Спасскими воротами она входит в Кремль, крестится под воротами и через площадь проходит во дворец, в терем – на женскую половину. Все встречающиеся с ней снимают шапки, кланяются и приветствуют почтительно словами: «Здравствуй, мамушка». Это и есть мамушка Ксении-царевны, ее пестунья и первая на Москве сказочница. А когда-то была и певица знатная: как запоет, бывало, «славу» – и царю, и царскому платью, и царским коням, как поведет своим лебединым голосом подблюдную песню – так весь терем заслушается… И Оксиньюшку-царевну, золото червонное, плечико точеное, шейку лебединую, голос соловьиный, научила она, мамушка, всякие песни петь.

Входит мамушка в терем царевнин и видит, что Оксиньюшка-царевна с четырьмя другими девушками дворскими большую пелену[12]12

Пелена – четырехугольный плат, полотнище, употребляемое для украшения икон, подстилания под предметы богослужебной утвари, покрывания жертвенника и престола в церкви.

[Закрыть] золотом и жемчугом вышивают. Заняты, значит, дело хорошее. Только видит мамушка, что у Оксиньюшки-царевны глазки заплаканы.

– Что это, матушка-царевна, глазыньки-то у тебя словно бы недавно умывались? – ласково спрашивает она.

Ксения молчит, низко нагибаясь над пеленой.

– Чтой-то, девыньки, у вас тут было? – спрашивает мамушка у других девушек.

– Плакать изволила царевна, – отвечала бойкенькая большеглазая Наташа Котырева-Ростовская.

– А об чем это плакынькать ты вздумала, золотая моя?

– Так, мамушка, скучно мне.

– Нету, мамушка, царевне сначалова покойный женишок, дацкой прынец Яганушка, припомнился, и она изволила заплакать, – защебетала востроносенькая, с сильно развитыми плечами и бюстом Оринушка, княжна Телятевская. – Все припомнить изволила, что было на принце Яганушке, как царевна его в окошечко увидала: и платьице на нем – атлас ал, делано с канителью по-немецки, и шляпочка пуховая, на ней кружевцо делано – золото да серебро с канителью, – и чулочки шелк ал, и башмачки сафьян синь…

Мамушка только качала головой.

– А вы б ее потешили – песенки спели, – говорит мамушка.

– Пели, мамушка, так царевна сама изволила нам такую песенку спеть, что и мы все разревелись.

– Какая ж это такая песенка? Али неслыханная?

– Неслыханная, мамушка, подлинно неслыханная! Про себя изволила царевна петь да про расстригу, про Гришку Отрепьева.

– Господи! С нами крестная сила! Вот сейчас его, окаянного, на Лобном месте проклинали.

– Проклинали, мамушка?

– Проклинали.

Девушки кинулись к ней с расспросами.

– Да отстаньте вы от меня, сороки, дайте мне царевну-то допытать.

– Не почто меня пытать, мамушка-голубушка, и сама тебе свою песенку спою, – ласково говорила, улыбаясь и целуя старушку, Ксения. – Сама ты мастерица петь, и меня научила гласы воспеваемые любить. Я вот и напела себе песенку, и спою ее тебе.

– А ну-ну, послушаем.

И Ксения, отойдя в сторону и подперев свою белую полную щеку такою же белою точеною ручкой, тихо, заунывно запела:

Ой и сплачетца мала птичка,

Белая перепелка:

Охте мне, молоды, горевати!

Хотят сырой дуб зажигати,

Мое гнездышко разорити,

Мои малые дети побита,

Меня, перепелку, поимати…

– Ох уж и мастерица ты у меня, золотая моя, уж и подлинно млада перепелочка, – шептала старушка, с любовью и со слезами на глазах глядя на свою вскормленницу.

– А ты, мамушка, послушай, что дальше-то, – не утерпела Оринушка, княжна Телятевская.

– Слушаю, слушаю, сорока ты эдакая.

Ксения, взяв глубокие грудные ноты, продолжала:

Ох, и сплачетца на Москве царевна,

Борисова дочь Годунова:

Охте мне, молоды, горевати!

Что едет к Москве изменник,

Ино Гришка Отрепьев-расстрига,

Что хочет меня полонити,

А полонив меня, хочет постритчи,

Чернеческой чин наложити.

При пении последних стихов мамушка встала, с боязнью и мольбой протянула вперед руки.

– Что ты! Что ты, царевна! Господь с тобой! Что ты непутящее выдумала! Да не дай бог батюшка-осударь услышит – так он сказнит мою седую голову.

– Да, мамушка, и мы то же говорили… Так не слухает царевна, – снова затрещала Оринушка.

– Да ты, мамушка, дослушай до конца, – тихо настаивала Ксения. – Батюшке я не скажу об этом.

– Ох, Господь с тобой! Всю душеньку мою вымотала, – бормотала старуха.

– Ну, слушай же… Еще меня не постригли, – улыбаясь, говорила Ксения, перебирая свою трубчатую косу. – Слушай…

Ох, ино мне постритчися не хочет,

Чернеческого чину не сдержати,

Отворита будет темна келья,

На добрых молодцов посмотрити.

Ин – ох милыи мои переходы,

А кому будет по вас да ходити

После царского нашего житья

И после Бориса Годунова?

Ах, и милыи наши теремы,

А кому будет в вас да седети,

После царского нашего житья

И после Бориса Годунова?

Когда Ксения кончила и оглянулась на подружек, то увидела, что две из них, забившись в угол, горько плакали.

– Голубушки мои! – бросилась к ним Ксения. – А вы и вправду подумали, что меня уж постригли. Перестаньте плакать. Ну, будет, будет, не плачьте. Меня еще не постригли – мы еще с вами на добрых молодцов посмотрим.

И царевна ласкала и целовала своих подружек.

Ох уж ты мне, егоза! – ворчала мамушка. – Всех перемутила, и меня, старую, чуть в слезы не ввела.

– А как, мамушка, Федя-братец за эту песенку на меня взлютовался, так хоть святых выноси: «Ты, – говорит, – обиду чинишь нашему царскому роду…»

– И подлинно, чинишь. Пронеси только, Господи, все это мимо царя-осударя! Ох, страшно. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, – крестилась мамушка.

– Нет, мы уже с Федей помирились, и он больше на меня за это не сердитует, и показывал мне свой чертеж Российского государства, – успокаивала всех Ксения.

– Какой чертеж, голубушка-царевна? – спросили девушки.

– А на большой бумаге да киноварью с синим крашен, – защебетала было востроносенькая Оринушка Телятевская, да и прикусила язык, вспыхнула как маков цвет и закрылась руками.

– А что, стрекоза, разве ты видала? – накинулась на нее мамушка.

– Нету… Он… царевич… чертеж этот… я нечаянно… и царевич нечаянно, – бормотала растерявшаяся девушка.

– То-то у вас все нечаянно… Поди и поцеловались нечаянно, – ворчала старушка.

– Нету, мы не целовались, мамушка.

И Оринушка совсем присмирела. Присмирели и другие девушки. Ксения, глядя на них, только улыбалась.

А царевич, которого мамушка поклепала, будто он целовался нечаянно с княжной Телятевской, с Пришей, сидит в это время в своей комнате и серьезно занят своим чертежом, наделавшим во дворце столько шуму, особенно в женской половине, в тереме.

Чертеж этот – не что иное, как ландкарта, на которой изображено Московское царство. Ландкарту чертил сам царевич, который был большой искусник и всякой книжной мудрости навычен.

Царевич Федор – юноша лет шестнадцати, хорошо упитанный, белотелый, белолицый и румяный, и в отца – черноволосый и черноглазый. Он сидит в своей комнате над ландкартой и подрисовывает ее то там, то здесь. Около него пожилой мужчина в богатом боярском одеянии стоит в большом недоумении.

– И ты, царевич, доподлинно сказываешь, что тут вся Российская земля на этой бумаге уместилася? – спрашивает он недоверчиво.

– Вся, дядя, доподлинно вся, – отвечает Федор.

Дядя с изумлением разводит руками:

– Да и тут и Кремлю-то одному не поместиться, а то на: вся Российская земля! Да Российскую-ту землю и в кои годы объедешь.

– А вот на чертеже-то, дядя, ее всю и видно, – успокаивает его царевич.

– Как же ты говоришь – всю? А покажи-тка ты мне мою звенигородскую вотчину.

Царевич ткнул пальцем в одну точечку.

– Вот и Звенигород.

– Чудеса! Ну а где ж тут моя вотчина с пустошами?

– Ея тут нет.

– Ну вот и нет! А ты говоришь – вся Российская земля. Ну а что это за червячки такие длинненькие написаны тут во?

– Это реки, дядя.

– Реки – поди ты! И Москва-река есть, и Яуза, и Неглинка?

– Есть и Москва-река. Вот она.

– Экой червячок махонькой – мизинцем закроешь. Ну а Волга-река?

– Вот она – до самого моря дошла.

– Ишь ты, какой кнутище – подлинно кнут, а Волга, значит. Ну а, примером сказать, и городы тут есть?

– Есть и города, дядя. Вот Москва, вот Новгород, Тверь, Псков, Нижний, Рязань.

Иван Годунов даже руками об полы ударил.

– И Клин поди есть?

– Вот и Клин, дядя.

– Ах ты боже мой! Вот эта маковая росинка – Клин?

– Он и есть.

– Ай-ай-ай! Подлинно макова росинка. А Москва-матушка?

– Вот кружок.

– Те-те-те! Кружочек махонькой – вижу, вижу! Вот и вышло, как в пословице: «Москва Клином сошлась». Что Клин, что Москва – макова росинка. Ну а ежели бы сказать – Путивль-город… Этого поди нет? – спросил он как-то нерешительно.

– Нет, дядя, и Путивль есть.

– Ой ли! Есть?

– Вот он.

Годунов так нагнулся, что полкарты прикрыл своей бородой.

– Путивль… Ах ты, собачий сын! Так вон он где – на поди! Да это до Москвы рукой подать.

Годунов, видимо, растерялся.

– Ах, он, анафема, проклят! Ах, он, сатанин хвост, Гришка дьявол! А! В Путивле уж… – бормотал он, глядя на точку, изображавшую Путивль. – И что ж это царское войско не берет его, анафему? А! Куда затесался…

И царевич глядел смущенно. Ему вспомнилась песня Ксении. Ох, какая страшная песня! Ножом по сердцу режет. «Ино охте мне горевати…» И Ириша Телятевская вспомнилась. Нагнулась это она над чертежом – Москву ищет, и он, Федя-царевич, ищет Москву – и щеки их вместе; горит щечка у Ириши – и на самой-то Москве и сошлись их губы воедино… нечаянно, ненароком… да так и остались…

– Осударь-царевич! – раздался вдруг голос Семена Годунова. – Царь-осударь указал тебе явиться на очи.

Царевич молча последовал за посланным.