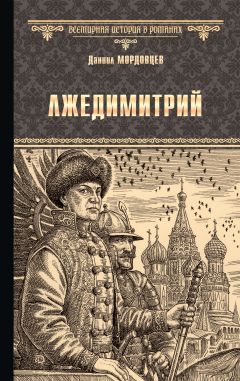

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)

XI. Борис у заживо погребенной

Время шло, стуча то в тот, то в другой дом своею железною клюкою и унося того или другого в могилу. В Москву приходили все более и более тревожные вести, что у того, кто называет себя царевичем Димитрием, сила растет, а Борисова сила, Борисовы рати тают, как воск перед иконою.

Борис сидел один почти постоянно, думая свою страшную думу и не зная, что предпринять… Вспоминались старые грехи, вспоминались неправды целой жизни, длинною лентою расстилалась позади кровавая дорога, которая привела его на трон… А поворота нет – и не на кого надеяться, не к кому обратиться… К Богу? Но как понести к Богу душу ему, Борису?.. Пусть молятся чистые души, такие, как душенька Оксиньюшки-царевны… И дети ходят по московским церквам за батюшку – просить Бога не карать ни «батюшково согрешенье», ни «матушкино немоленье».

В поздний зимний вечер из Кремля выезжают крытые сани… Кто в них сидит – не видно. Сани едут по направлению к Новодевичьему.

Снег так и заметает дорогу, слепит очи вознице и коням. Лес в стороне поля точно в саван закутался… Сани, не доезжая Новодевичьего, сворачивают вправо, следуют мимо стен к пруду и останавливаются у какого-то сугроба, из которого торчит что-то вроде трубы… Из саней выходит кто-то, закутанный шубою и с надвинутою на глаза высокою шапкою, и идет к возвышающемуся сугробу с подобием трубы. У сугроба ноги его ощупывают заметенную снегом земляную лесенку вниз – и он спускается по ступенькам в неглубокое подземелье… Ощупывается маленькая дверка в конце подземелья.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – глухо произносит пришедший.

– Аминь, – чуть слышно доносится из подземелья.

– Мир ти!

– И духови твоему, – отвечает подземелье.

Дверка отворяется, пропуская луч света изнутри подземелья на темные стенки входа. Пришедший нагибается и, сделав крестное знаменье, входит в земляную пещеру.

Ужасны бывают измышления человеческие! Эта пещера, что представилась глазам вошедшего, страшнее всякой берлоги дикого зверя, страшнее могилы мертвеца. И в этом ужасе живет человек своею охотою, и эту ужасную жизнь не согласится изменить ни на какую другую – ни на царские палаты, ни на келью святителя, ни на трон царя, ни на престол патриарха.

Глазам пришедшего представилось живое существо, но – ужас! ужас! ужас! – в саване, стоящее около своего собственного гроба. И гроб тут стоял на полу землянки, открытый. Оно встало из гроба, чтобы встретить пришедшего.

Вставшая из гроба в саване была женщина, еще нестарая. Вся пещера занимала несколько более квадратной сажени. Стены земляные, выглаженные руками в твердом, отчасти глинистом грунте. В переднем углу большое стоячее распятие, а перед ним горящая лампадка. Окон нету. Свету ниоткуда нельзя пробраться в эту могилу. С одной стороны в земляной стене продолблено нечто вроде печурки с отверстием вверх, к трубе. На полу печурки зола и уголья. К другой стороне стены приставлено нечто вроде земляной низенькой лавочки в аршин ширины и длины. А на середине пещеры, на полу – открытый, простой сосновый гроб. Вот и вся мебель, все украшение человеческого жилья. Да в гробу, в изголовье, стружки, заменяющие подушку мертвецу; да тут же, в гробу, у изголовья из стружек – костяк человеческого черепа.

Пришедший, пересиливая невольный трепет, низко поклонился:

– Благослови меня, матушка!

Женщина в саване, взглянув ему в очи, отступила…

– Подожди благословения – я не вижу у тебя глаз. – Она помолчала, как бы припоминая что-то давно виданное… У тебя их и прежде не было, – продолжала она. – Тебя Бог кротом сотворил. Да уж опосле, когда уведала я, что на тебя вся Российская земля шапку-невидимку надела, я думала, что Господня милость бысть на тебе – глаза тебе Бог дал. А теперь сама вижу, что нету глаз у тебя, крот в чужой шапке.

Пришедший впал еще в пущее смущение.

– Ты шапку украл, а у тебя хотят перекрасть ее, – продолжала она. – О шапке своей ты пришел говорить со мной, а не о душе.

– А ты нешто знаешь меня, матушка? – робко спросил он.

– Допрежде знала, а ноне нет: ты не тот, что был.

– Кем же я был допреж сего, матушка?

– Сначала был ужом, и я тебя тогда любила.

– За что, матушка святая? – спросил тот в недоумении.

– За голову. Ты знаешь, что у ужа на голове?

– Не знаю, матушка.

– У ужа на голове то, чего у тебя скоро не будет.

Тот, дрожа всем телом, сделал шаг назад и тихо спросил:

– Что ж это такое, матушка?

– Венец!

– Ох!

– Не падай. Еще успеешь упасть. Ведаешь ты, за что Бог положил венец на голову ужа?

– Не ведаю.

– За доброту и мудрость. Егда бысть Всемирный потоп и взя Ной в ковчег свой праведный всех зверей земных – взята бысть и мышица малая. Диавол, не могий взойти в ковчег, дабы погубити человека и все творение Божие, впиде в мышь и в ея образ невидимо взыде в ковчег. И нача та бесовская мышь ковчег грызти и прогрызе малую дырцу, потече вода. И видев то, уж мудрый заткнул ту дыру своею главою и тем спасе ковчег от потопления. И за то Господь Бог венча главу его венцом златым. И ты был ужом при царе Грозном: ты, аки уж, спас российский ковчег от потоплений… А безумный Иван потопил бы его. Помнишь, как ты играл с ним в шашки в день его смерти?..

Пришедший с ужасом попятился назад.

– Не пяться. Теперь ты боле не уж. Тогда был ужом, когда в шашки играл с обезумевшим Иваном. Помнишь, как ты на него взглянул? Помнишь, отчего он впаде в ярость и внезапу умре? Ты видал тогда свои глаза? Какие у тебя они были, у тихонького, словно у ягненочка, а – убили его…

– Ох! – застонал пришедший. – Помилуй меня… пощади… ты все знаешь…

– Нет, не все, – сказала женщина в саване и, сев с ногами в гроб и взяв в руки череп, приказала: – Садись и ты вон там… Это место чище того, на котором сидишь ты в ворованной шапке.

Пришедший невольно повиновался и сел на земляную лавочку.

– Нет, не все я знаю, не дал Бог, – продолжала женщина в саване. – Я вот не знаю, чья это была голова – царская или смердья. Этого я не ведаю. – И, вглядываясь в череп, тихо, но внятно шептала: – Ужом был… ковчег спас… это хорошо… после кошкой стал – увидал бесовску мышь в ковчеге и съел беса со мышью? – вдруг спросила она, обращаясь к пришедшему.

– Не ведаю, матушка святая, прости, ничего не ведаю.

– Не ведаешь. А мышь-то в шапке была, только не в ворованной, а в своей. И шапочка эта попала потом в глупую головушку, и сошла эта глупая головушка в темную могилушку, а шапочка на колышке осталася. Некому надеть шапочку. Надо было надеть ее Уарушке. Ты знавал Уарушку?

– Не знаю, матушка, о каком Уарушке молвишь ты, – сказал пришедший, боясь взглянуть в глаза своей собеседнице.

– А, не знаешь? А глянь мне в глаза, тогда, может, припамятуешь, что когда у царя Иван Васильича родился последний сынок, то нарекли ему имя Уар, понеже рождение ему бысть девятаго на десять дня месяца октемврия, когда празднуется память мученика Уара. Рыженький Уарушка… А после нарекли его Митей – Димитрием. В Москве сиверко стало, так Митю свезли в Углич – нотепле там, да и орешки растут там. Играл Уарушка орешками, а после в тычки играл. На Уарушке ожерельице жемчужно. А там – ох! Кровушка брызнула через ожерельице… не стало Уарушки… нету…

– Нету? – радостно задыхаясь, спросил пришедший.

– Нету, нету, да вдруг есть! Два Уарушки стало…

– Два?

– Два… А угадай – который настоящий? Тот ли, что в Угличе лежит, тот ли – что в Путивле сидит?

– И ты знаешь, который настоящий?

– На, смотри и угадывай: царский или смердий?

И она подала ему череп. Дрожащими руками он взял холодный костяк.

– Не угадаю, не отличу, – говорил он с трепетом, возвращая череп.

– А! Не отличишь? А кровь царскую от смердьей отличишь?

– Нет, матушка, не отличу.

– А мясо царское от смердьего отличишь?

– Нет, не отличу.

– То-то же… У путивльского Уарушки то же мясцо, что и у углицкого, а у углицкого то же, что и у путивльского… поди-тко, разбери их.

Пришедший тяжело вздохнул и опустил голову.

– А что, тяжела шапка Уарушкина?

Тот с отчаяньем покачал головой.

– А тепла шапочка? – продолжала отшельница. – Ох, горяча она, горяча шапочка ворованная! Горит она у вора на голове, горят и седеют без времени волосы под этой шапочкой. А есть на тебе рубашка? – неожиданно спросила она.

Пришедший не знал, что отвечать – так поразил его этот вопрос.

– Есть…

– Вижу, вижу… И шуба соболья есть, и шапка у тебя горласта. А ведаешь ты – у всех ли в Российской земле рубахи есть, посконные хоть?

– Не ведаю, матушка.

Женщина, приложив губы к той стороне черепа, где когда-то на черепе этом было ухо, шептала:

– А был некий муж в некоем царстве, силен властию и богачеством. И Божим изволением, дьявольским же наущением бысть той муж избран на царство. И венча его святитель венцем царствия земного и помаза его помазанием. И умилися духом царь той, и, воздев руки горе, возопи к святителю пред лицем всего народа: «Бог свидетель, отче! В царствии моем не будет ни нища, ни убога». И, взяв ворот рубахи своей, рек: «И сию последнюю разделю со всеми…» Знал ты такого царя? – обратилась она к пришедшему.

– Знал, – отвечал тот едва слышно.

– А где ж он ныне?

– Я здесь! – простонал пришедший и упал на колени перед распятием. Голова его упала на грудь, волосы свесились – все в нем выражало глубокое отчаяние.

Женщина, быстро утерев слезу, скатившуюся на ее бледную щеку, тихонько перекрестила стоявшего на коленях Бориса.

– Господи! Владыко всесильный! Не вмени мне в суд мои прегрешения. Не за себя молю тя, Отче, за детей невинных, – шептал несчастный царь Московский.

Когда он встал, то увидел, что и женщина стоит в гробе на коленях и молится.

– Святая! Научи меня, настави мя, святая! – с плачем умоляет Борис.

– Не греши, царь, не называй меня святою… Свят-свят-свят Господь Саваоф – един. Он свят! – строго сказала отшельница.

– Прости, блаженная! Научи, настави мя…

– Царь Московский говорит со мною или раб Божий? – спросила отшельница.

– И царь, и грешник.

– Царству своему и владычеству ты ищешь помощи или душе своей?

– Не могу я отделить себя от царства моего, аки голову от туловища.

– Господь отделит, – строго сказала отшельница. – Видишь ты мою жизнь?

– Вижу… не житие, а подвижничество.

– А ищет ли твоя душа такого жития?

– Не смею, пока я царь, пока царство мое в опасности обретается. Скажи мне, как мне спасти Русскую землю?

– От кого?

– От злодея, от вора, от самозванца.

Отшельница покачала головой.

– А он от тебя ее спасти хочет, – сказала она как бы про себя.

Потом, выйдя из гроба и став лицом к лицу с Борисом, спросила:

– Сказывай, как перед Богом: ты повелел убить царевича?

– Ни, Господу всевидящу, ни! Несть на мне греха сего.

– Так он сам себе смерть сотвори – на нож пал, в тычку играючи – да?

– Ей-ей, Богу попустившу сие.

– Сам-то ты видел его зарезана?

– Нет, таково было донесение князя Василия Шуйского.

– А ныне Шуйский стоит на первом донесении?

– Стоит, пока я стою над ним; а станет другой – он другое скажет: лукаво сердце Шуйского.

– А что, коли то не он был зарезан, а другой кто?

– То одному Богу ведомо да царице-матери, – покорно отвечал Борис.

– А царица-мать жива?

– Жива… На конце языка ее сиде ныне гибель и спасение Русской земли.

– А где она?

– Здесь, в Новодевичьем.

– Ты видал ее?

– Видел, на горе мне.

– Что сказывает она о сыне?

– Сказывает: не царевич-де зарезан был; царевича-де увезли от нее неведомо – из Российской земли за польской рубеж.

– А Василиса Волохова, мамка царевича, жива?

– Не знаю, матушка.

– А кормилица Орина Жданова?

– Не ведаю тако ж.

– А останки того, кого ты за царевича почитаешь, – в Угличе доселе?

– До сего дня в Угличе, матушка.

– Так слушай же, царь: пошли мертвеца воевать с живым.

– Как, матушка? Не разумею я.

– Повели патриарху и всему освященному собору ехать в Углич и открыть останки того, кого ты за царевича почитаешь. Коли тело его нетленным осталось, так сие будет указанием Божим, что останки те – мощи мученика. И пошли ты святые мощи на челе войска твоего – да защитит истинный царь Московский землю свою от вора. И мощи святые победят рати того, кто похитил имя мученика.

Царь, видимо, колебался. Отшельница проникла в его душу и сказала:

– А! Ты сам мощей боишься. И он, тот, что в Путивле, мощей же боится.

Борис чувствовал всю безвыходность своего положения и молчал.

– Вижу, вижу… Перед тобой и за тобой яма: коли мощи обретены будут – скажут: Борис убил царевича. Это одна яма, в ню же впадеши. Коли обретены будут тленные останки – скажут: Борис промахнулся – метил в царевича, а угодил неведомо в кого. Это другая яма!

– Что ж я сделаю, Боже! – с отчаянием воскликнул Борис, обращаясь к распятью.

Отшельница, подняв глаза к потолку своей трущобы, торжественно проговорила:

– Нет тебе другого ходу, Борис, царь Московский, токмо в яму, юже ископа десница твоя[13]13

…юже ископа десница твоя – с древнерусск.: …которую выкопал своею рукой.

[Закрыть]. И глубока яма сия, ох как глубока! Не один в ней сидит путивльский враг твой. Горе великое, горе изыдет из ямы той и на тебя, и на всю Российскую землю. Не станет тебя, не станет путивльского Димитрия, а из ямы той страшной изыдут друзии и примут на себя имя убиенного. И будет на Русской земле плач и скрежет зубом. И попленят Русскую землю языци иноплеменные, и осквернят они храмы Божии, поругаются над гробницами нашими, не пощадят и праха царей московских. И будут невернии из сосудов священных вино пить, обдерут ризы святыя с икон угодников Божих и самого Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Богоматери. И снимут драгие покровы с гробов царей московских, и оденут покровами теми жен своих и детей пришельцы иноземные. И застучат копыта коней их о священную землю кремлевскую, иде же ходили смиренные стопы святителей Русской земли. И будет ржание конское тамо, иде же гласи молитвеннии ко Господу возносилися. И сметением и калом конским покроются стогны московские, и Красная площадь, и дворы царей московских. И враны дикие российскими телесами питатися имут. И мерзость запустения посетит храмы и домы наши, и святые обители осквернены будут, и чернецы и черницы поруганы даже до последнего поругания. И не будет кому оплакати землю Российскую и сынов и дщерей земли нашея.

Борис лежал перед распятием, и только плечи его вздрагивали.

– И долго будет зиять яма, тобою, о царю, ископанная. О горе, горе тебе, земля Российская! Прииде на тя лихолетье великое. Горе! Горе!

XII. Первые удачи Димитрия

Что же делал тот призрак, который отнял и сон, и спокойствие духа, и уверенность в своих силах, и даже ум Бориса, а теперь уже шатал его трон и отнимал царство – отрывал землю за землей, город за городом, рать за ратью?

Нет, это уже был не призрак… Да это был и не Гришка Отрепьев.

И польские жолнеры, и рыцари, видавшие на своем веку многое и умевшие отличать всякую птицу по полету, и лихие донские казаки, для которых лошадиная холка – и колыбель и могила, и усатые запорожцы, умевшие ездить на «чертях-конях», и московские ратные люди, – все, глядя на этого круглоголового юношу, как он, почти не слезая с боевого коня, носился перед своими сначала скромными, а потом выраставшими, как лавина, отрядами, начиная от Самбора до Киева, от Киева до Остра, от Остра до Моравска, до Чернигова, до Новгород-Северска, Путивля, Рыльска, – менее всего могли думать, что в этой обаятельной фигуре кроется московский дьякон-расстрига Гришка Отрепьев, за которого его выдавал обезумевший от страху Борис. Не «расстригин» вид, не «расстригина» осанка, не «расстригина» речь… Все в нем величавое, умелое, находчивое, внушительное… В нем – царственная уверенность, в нем все царское, хоть, может быть, да это и верно – ни капли, ни атома царской крови Грозного не текло в его жилах, наполненных вместо крови ртутью… Надо было большое уменье, чтобы сочинить такой экземпляр царевича, какой сочинили неведомые мастера и какого русским мастерам сочинить было бы не в силах… Мастера, большие мастера его выработали, выучили, уверили, что он царевич, и посадили на боевого коня, – о, очень искусные мастера!

Сильно промахнулся Борис, назвав его «расстригой». Вон настоящий расстрига потрукивает на ледащей, на смирной лошаденке рядом с знакомым нам запорожцем, Куцьком-атаманом, который, взявшись за бока, заливается от смеху:

– Го-го-го-го! Га-га-га-га! От бисова гава! И доси не навчивсь на коневи сидити.

– Ворона, ворона и есть мой Юша книжник, – замечает и донец Треня, усатый приятель Отрепьева, глядя на своего друга. – А еще Борис говорит, что ты якобы назвался царевичем… Вот царевич! Да такого царевича и куры московские заклевали бы…

Отрепьев на это только улыбается задумчивою улыбкою.

– Что, видно, в голове-то: «Настенька – походочка частенька», – шутит Треня.

– А ты постой, вон там что-то… – сказал Отрепьев, которому наскучили одни и те же насмешки, и указал на толпу мужиков, скучившуюся около воза.

На возу стоит молодой дьячок в лаптях и громко читает:

– «И Бог милосердый по своему произволению покрывал нас от изменника Бориса Годунова, хотевшего нас предать злой смерти, не восхотел исполнить злокозненного его замысла, укрыл меня, прироженного государя, своею невидимою рукою и много лет хранил меня в судьбах своих. И я, царевич Димитрий, теперь приспел в мужество и иду с Божией помощию на прародителей моих, на Московское государство и на все государства российского царствия. Вспомните наше прирожение, православную христианскую истинную веру и крестное целование, на чем вы целовали крест отцу нашему, блаженной памяти государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии, и нам, детям его, – хотеть во всем добра. Отложитесь ныне от изменника Бориса Годунова к нам, государю своему прироженному, как отцу нашему блаженные памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии, а я стану вас жаловать но своему царскому милосердому обычаю и буду вас свыше в чести держать…»

– Хотим служить и прямить прироженному осударю Митрий Иванычу всея Русии! – раздаются голоса в толпе.

– Хотим прямить!..

– Ишь, Юша, как ты ловко грамотку ту соскреб, – говорит Треня Отрепьеву.

– Да не я один писал ее, – замечает Отрепьев. – Царевич грамоте горазд…

А вон и сам Димитрий на Московской земле. Не тот уже он, каким казался на Польской: что-то особенное прибавилось в выражении его лица. Он стоит на возвышении и смотрит с высокого коня на проходящее перед ним войско. На нем богатая соболья ферезея и такая же шапка с белым пером. Рядом с ним стоит князь Рубец-Мосальский, бывший воевода путивльский, и атаманы донских и запорожских казаков – Корела и Куцько. По другую сторону начальники польских отрядов – Станислав Борша, Дворжицкий и Бялоскурский. Куцько и Корела недавно подъехали к группе Димитрия, пропустив вперед свои отряды. Рубец-Мосальский что-то объясняет, указывая рукою на двигающиеся колонны. Когда мимо группы Димитрия двигались нестройные отряды запорожцев и польская пехота, Дворжицкий, показывая на развевающиеся то там, то здесь знамена, сказал:

– Давно ли, ваше высочество, вступили на свою землю с горстью наших смельчаков, а вон уж у вас целая армия, а за вами – города и земли, склонившие шею…

– Этого мало, пан, – сказал отрывисто Димитрий, – у моего царства толстая шея.

– А шея-то, осударь-царевич, головой кончается, – заметил Рубец-Мосальский. – А голова-то в Москве кончается, да ноне что-то голова сама сошла с плеч.

– Как? – спросил Димитрий.

– Да в нетях, государь, обретается, а ты ее везешь в Москву.

Димитрий глядит на свое войско и видит, и не видит его, потому что за ним он еще видит что-то… «Голова в нетях была… да, в нетях… идет на Москву… а как далеко еще эта Москва, как высоко!» И перед ним проходят воспоминанья пережитого им уже на Московской земле… Как мало прошло времени с того момента, когда копыто его лошади в первый раз стукнуло о подмерзшую Русскую землю, около Моравска, – и как много пережито. Из Моравска ведут связанных Борисовых воевод – Бориса Лодыгина и Елизара Безобразова. Без шапок воеводы. С ужасом глядят на него глаза этих воевод – смерти ждут. И глаза новых подданных обращены на него с удивлением…

– Жалую вас моим государским жалованьем, – говорит Димитрий оторопевшим воеводам. – Дарю вам жизнь – только служите мне верою и прямите правдою.

Воеводы бросаются на землю, к ногам, целуют полы его кафтана.

А вот уж и в Чернигове гудут колокола. Народ целует крест новому владыке. И воевода Татев целует крест.

– Буди жив, осударь-царевич! – гудят голоса вместе с колоколами.

Не сдался только Новгород-Северск с своим упрямым воеводою Басмановым.

– А Басманов какого роду? – спрашивает Димитрий Рубца-Мосальского.

– Из татар, осударь-царевич, как и Борис же, – отвечает Рубец.

То вдруг поле и войска, и картины битв застилаются иного рода картинами. Деревья парка не шелохнутся, только говор птиц неумолчно свидетельствует о полноте жизни всего окружающего. У тернового куста, на граве, чернеется милая головка. Это Марина, оберегающая детей горлинки… А до орлиного московского гнезда еще так далеко, так высоко!

«Челом бьет тебе, государь-царевич, город Кромы».

«Челом бьет тебе, государь-царевич, город Белгород».

Это все клочки воспоминаний недавно и давно пережитого. Но теперь предстоит большое дело. Со всех сторон приходили вести, что приближается огромная Борисова рать: одни языки говорили, что к Северску князь Мстиславский ведет пятьдесят тысяч московской рати, другие уверяли, что сто тысяч; наконец, по словам третьих, сила эта вырастала до двухсот тысяч. А у Димитрия только тысяч пятнадцать, да еще этот «татарин» Басманов, как бельмо на глазу.

Димитриево войско все прошло мимо своего молодого вождя, а он все еще стоит на возвышении с своим небольшим штабом. Тут же виднеется и невзрачная фигура Гришки Отрепьева, на которого веселый Куцько, веселый и накануне битвы, посматривает иронически.

Перебежчики из Борисова войска говорили, что завтра, 22 декабря, московские рати подойдут к Северску. Предстоит выдержать упорную битву – пропасть или победить. На военном совете решено было, не дожидаясь нападения борисовцев, ударить на них и поразить неожиданностью.

Тревожна ночь накануне битвы. Лошади, предчувствуя тяжелую работу, не ржут. В стане тихо. Только около ставки Димитрия двигаются в темноте какие-то тени: это вестовщики то приходят с вестями, то уходят с полученными приказаниями.

Соснув немного, Димитрий еще до рассвета велит отслужить обедню в своем походном дворце, который соседние поселяне наскоро сколотили ему из уцелевших от разрушенного Басмановым посада бревен. Службу отправляет седой протопоп черниговского собора, следовавший за Димитрием с походною церковью… Тускло горят маленькие восковые свечи, тусклы, задумчивы и лица молящихся…

Впереди, немного вправо, стоит Димитрий. Лицо его более чем обыкновенно задумчиво.

Тут же виднеется черномазое усатое лицо запорожца Куцька. Он внимательно слушает службы и только изредка взглядывает то на Димитрия, то на Отрепьева, стоящего рядом с своим другом, Тренею. Тут же торчит и белобрысая голова маленького Корелы. Рубец-Мосальский крестится истово, широко, размашисто.

– «На враги же победу и одоление – подаждь, Господи!» возглашает дьякон.

Димитрий вздрагивает. Что-то острое прошло по душе его. Быть может, завтра, нет, не завтра, а сегодня, сейчас, с рассветом – конечная гибель. Эти смелые головы будут валяться на окровавленном снегу, а эта голова, мечтающая о короне царской… Димитрий опять вздрагивает – сиверко на дворе, сиверко на душе… О, кто двинул тебя на этот страшный путь, на эту стезю крови и смерти, бедный, не помнящий родства юноша! А возврата уже нет с этого пути…

Рассветает. К ставке Димитрия во весь опор скачет донской казак. Это Треня, успевший уже с своим отрядом, с сотнею удальцов, произвести разведки. Русые кудри его и усы заиндевели на морозе…

Идут борисовцы, государь-царевич, – торопливо докладывает он, – в лаву выстроились.

– Трубить в трубы! – закричал Димитрий, перекрестившись.

Передовые отряды построились и вышли в поле. Знамена и значки так и искрятся в морозном воздухе. Стеною подвигается войско Бориса.

– На герцы, Панове! – кричит пан Борш.

– На майдан – заманивать толстобрюхих! – кричит Корела к своим донцам.

– А ну-те, хлопци, на улицю – з москалями женихаться! – острит Куцько, вызывая в поле охотников, – задирать москалей.

И словно стрижи из нор, из рядов Димитриева войска вылетают удальцы на открытое место: то поляк, красиво подбоченясь и покручивая ус, прогарцует в виду неприятеля, как бы вызывая его на мазура, то донец, словно бешеный, подскачет к самому носу врага, гаркнет что-либо неподобное – и шарахнется в сторону; то запорожец, выскочив на середину поля и вызвав не одну шальную стрелу из Борисова войска, покажет противникам дулю и гулко прокричит: «Нате, чертовы диты, ижте оциеи!»

Москали, с своей стороны, посылают смельчакам вслед сильные московские трехпредложные глаголы и эпитеты – «распро…» да «распере…» и так далее; но в поле нейдут.

Хрустит по снегу и звенит оружием польская конная рота… Копья наперевес и сабли наголо – летит она прямо на развернутый фронт московского войска, сшибается с ним, ломит его, но, рискуя быть сдавленною как в клещах, в беспорядке отскакивает назад.

– В дело, гусары! – командует Димитрий.

– Бей по лицу крамольников, Панове! – с своей стороны командует воевода, пан Мнишек, выводя в поле свою роту. Гусары Дворжицкого, конные роты Мнишека и Фредра и отряд самого Димитрия стремительно кидаются на москвичей, на годуновцев… Слышится топот коней, лязг оружия, гул рожков и труб… Завизжали донцы, затикали, так что московские кони дрогнули и подались назад… Корела, Треня и несколько других головорезов прут к самому главному стягу московскому… Запорожские шапки смешались с стрельцами…

– Матка! На матку, атаман! – кричит Треня, пробиваясь с Корелой к главному московскому стягу.

Корела направо и налево колотит своею тяжелою, утыканною острыми иглами булавою. Лошадь его, поминутно становясь на дыбы, ржет и с визгом кусает московских коней и их всадников.

– Не бей матки, атаман! – кричит Треня. – Это сам князь – Мстиславский.

Но было уже поздно. Булава звякнула по какому-то блестящему шишаку. Москали крикнули и кинулись к стягу.

– Мстиславского убили!

– Князь-воевода упал!

– Не давайте ворам воеводу!

Эти панические крики молнией прорезали московские рати – и рати дрогнули, смешались, шарахаясь в разные стороны, как овцы в бурю. Димитриевцы налегли еще дружнее. Сам Димитрий, в жару боевого увлеченья, смешался с рядами москвичей.

– Братцы! Родные! Сдавайтесь мне! – кричит он хрипло. – Не лейте крови, московские люди!

– Царевич! Царевич! – в отчаянье вопит Мнишек, пробираясь в гущу сечи. – Побереги себя, ваше высочество! Ваша жизнь дорога.

Напрасно. Резня принимала характер бойни. Нет ничего ужаснее тех боен, какие устраивали люди, когда оружие не было еще доведено до тех образцов совершенства, какие в настоящее время изысканы наукою и военною мудростью для уничтожения людей с помощью дальнострельной стрельбы и других зверски разрушительных средств. Вместо неумелой пули и плохой пушки тогда пускались в ход сабли, кинжал, копье, дубина, рогатина, кулак, человеческие зубы, которыми перегрызалось горло у обезоруженного, но не убитого еще врага, и тому подобное холодное оружие… Началась именно такая бойня на копьях, на ножах, на кулаках, на зубах: свист и стук дубинок о человеческие черепа, стон пробитых острым оружием и удушаемых руками, лошадиный храп и человеческое ржанье – буквально ржанье с визгом и гиканьем…

Вдали от этой сечи, на возвышении, упав коленями на снег и на снег же припав горячею головою, Отрепьев молится… Под горячими слезами снег тает.

Утро после битвы. На середине поля, где происходила самая густая резня, зияют три глубокие и широкие могилы. В эти ямы таскают убитых москвичей. С самого рассвета идут эти страшные похороны; хоронят все, которые накануне бились, и все не могут кончить этого ужасного погребения. По полю, а особенно по ложбинам, кровь замерзла лужами – хоть на коньках катайся. Раненые, расползшиеся по сторонам, весь снег искровянили, да так и окоченели – кто на пригорке, кто под кустом.

Ямы наконец наполнены – меньше зияют могильные пасти. Некого больше таскать.

Из церкви выходит Димитрий с своими приближенными и идет к ямам. Лицо его грустно. Крестясь, бросает он горсти земли.

– Сколько Борисовых убиенных насчитали? – обращается он к Мнишеку.

– Тысяч до шести москалей, ваше высочество.

– По две тысячи в одной могиле… Боже правый!

По лицу его текли слезы. Нагнувшись к трупу стрельца, которого еще где-то отыскали и несли в яму, и поцеловав его, Димитрий сказал, отирая слезы:

– Прощай, дорогой земляк. В твоем лице я целую всех твоих павших товарищей. Я помолюсь за их души в Москве всем освященным собором, и Бог простит их.

Потом, снова перекрестив все могилы, он велел зарывать их. Комья мерзлой земли грузно падали на мертвые тела.

– О Борис! Борис, душегубец великий! – сказал он, обращаясь на север. – Жди меня… Я приду.