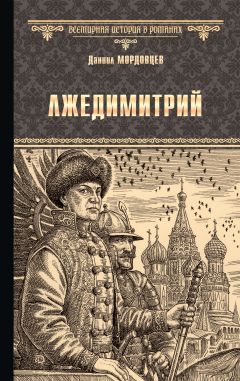

Текст книги "Лжедимитрий"

Автор книги: Даниил Мордовцев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)

– О! Пан воевода – мудрец! – засмеялся пан Домарацкий. – А я до сих пор знал только, что дамские глазки стреляют…

Все оживились, заговорили. Один царевич молчал, неподвижно стоя у окна и устремив глаза на север, может быть, в далекую Московщину.

Дверь отворилась, и маршалок попросил царевича и всех панов вновь войти к королю. Сигизмунд приблизился к молодому претенденту на московский престол, положил ему на плечо руку и торжественно, как бы по заученному, проговорил:

– Боже тебя сохрани в добром здоровье, московский князь Димитрий. Мы признаем тебя князем. Мы верим тому, что слышали от тебя, верим письменным доказательствам, тобою доставленным, и свидетельствам других. Вследствие этого мы назначаем тебе на твои нужды сорок тысяч золотых в год. С этого времени ты друг наш и находишься под нашим покровительством. Мы позволяем тебе иметь свободное обращение с нашими подданными и пользоваться их помощию и советом, насколько ты будешь иметь в том нужду.

Король замолчал и несколько отступил назад.

Царевич наклонил голову, показав при этом Сигизмунду свою широкую, приплюснутую, угловатую, как и вся голова, маковку. Когда голова эта поднялась опять прямо и гордо, то по бледному лицу скользило что-то неуловимое – не то тень, не то свет. Одно можно было уловить – это то, что свет глаз, до того момента как бы несколько потускневший или слинявший, снова обострился, снова принял ту неуловимую двойную игру и двойную цветность, которая поражала когда-то и Григория Отрепьева, видевшего в этой двойной цветности «пелену», закрывавшую «в кладезе души» этого таинственного юноши как бы «другого человека», поражала она и Марину, для которой глаза этого непонятного человека были так же непонятны, как и для астрономов – блеск Сириуса…

– Благодарю вас, ваше величество, и за участие, и за милость, – сказал он, скользнув своими неразгаданными глазами по глазам Сигизмунда. – Участие я принимаю, как неоплатный долг моего сердца, а милость – как временный, обеспечивающий моею совестью и моею царскою гордостью заем. Проценты по нем я возвращу вашему величеству и Речи Посполитой с евангельской точностью.

Теперь голова его уже не наклонялась, и король должен был в свою очередь потупиться. Но он не сказал больше ни слова, потому что не был на то уполномочен страной, над которою царствовал.

Димитрий вышел медленно, как бы ощупывая почву, но которой ступал. Сопровождавшие его паны хранили молчание. Один Мнишек юлил и рассыпался мелким бесом.

– Поздравляю, ваше высочество, с признанием ваших прав королем Речи Посполитой, – лепетал он, немножко картавя. – Половина дела уж сделана: конь оседлан, нога в стремени – остается только сесть в седло.

– Ну… конь-то брыкливый, – заметил Вишневецкий.

Димитрий молчал. Его упрямая голова работала, взвешивала слова и оттенки слов короля: «Ни слова о прямой поддержке моих притязаний. Хочет, да не смеет. Колпак, надетый на чучело в порфире, за которое должны говорить тысячи голосов, а чучело своего голоса не нашло под колпаком. Расправляйся, значит, сам, а мы твоими руками московский жар загребем. О, я-то расправлюсь, только вам же жару за пазуху наложу», – шептал он, неслышно шевеля губами и медленно следуя через королевские апартаменты к ожидавшей его коляске.

Толпа у дворцовых ворот была еще больше. Тут же, у ворог, находились два всадника, вид которых и одеяние привлекали неудержимое любопытство всей массы народа, собравшейся на площади. Всадники имели на головах высокие, стоячие, из черных барашков шапки с красными верхушками в виде мешков, свешивавшихся набок. В руках у них было по длинному копью. И сами они и лошади их были обвешаны оружием. Тут же, около них, стоял монах и целая толпа каких-то пришельцев с бородами и в необычном для Кракова одеянии. Наконец, тут же хлопотал и пан Непомук, энергически размахивая руками.

Когда коляска с Димитрием и Мнишеком выехала из дворцовых ворот, изумлявшие своим видом краковян всадники наклонили и скрестили свои копья в знак того, что отдают честь сидящему в коляске. Коляска остановилась. Димитрий глянул на всадников, на монаха, на толпу бородатых людей, и по лицу его пробежала молния, голова поднялась – весь он словно вырос и словно от лица его брызнули искры.

Монах низко поклонился ему – они, видимо, узнали друг друга.

– Здравствуй, Григорий, – сказал Димитрий ласково.

– Государю-царевичу много лет здравствовати, – отвечал монах.

– А вы что за люди? – обратился Димитрий к всадникам.

– Мы атаманы славнаго войска Донского, государь-царевич, – отвечали всадники, продолжая держать свои пики крестообразно.

– Кто именно и за каким делом пришли ко мне?

– Я атаман Корела, государь-царевич, – отвечал один из них.

Это была низенькая, с пепельными волосами и голубыми глазами невзрачная фигурка. Все лицо его было в рубцах, шрамы перекрещивались и по щекам, и по лбу. Но тем страшнее выглядывало это странное лицо из-под меховой высокой шапки и невольно наводило страх на толпу. Даже пан Непомук – «отличный рубака», по словам якобы самого нунция, и шляхтич в женских котах, бравший якобы Вену со Стефаном Баторием, – и те пятились от маленького чудовища, ловко сидевшего на борзом коне…

– Я атаман Нежак, – отвечал другой, высокий, статный, хотя и калмыковатый, товарищ его.

– За каким делом вы пришли с Дону? – повторил Димитрий.

– Челом бьем тебе, государю-царевичу, и кланяемся всем тихим Доном, – отвечал Корела.

Точно слезы, блеснуло что-то на глазах Димитрия, и он глубоко взволнованным голосом произнес:

– Спасибо вам, атаман Корела и атаман Нежак. Спасибо вам, атаманы-молодцы… Спасибо всему тихому Дону и славному войску Донскому. Я не забуду вашей службы, когда стану царем на Москве. Ступайте за мною.

Коляска тронулась.

– И нас, и нас, государь-царевич, нас, московских людей, возьми с собою! – закричала та часть толпы, которая своими бородами и длинными зипунами привлекала такое внимание краковян. – Не покидай нас, батюшка, в чужой земле, – гудела толпа.

Димитрий сделал знак, чтоб и они следовали за ним. Вся площадь заволновалась, полетели в воздух шапки, но голоса всех покрывались ревом двух глоток – пана Непомука и шляхтича в женских котах:

– Hex жие! Hex жие! Hex бендзе Езус похвалены!

VII. Димитрий и Марина у гнезда горлинки

Ранним майским утром 1604 года по глухой части воеводского парка в Самборе пробираются две женские фигуры. По самому цвету платьев, в которые они одеты, по цвету шляп, бантиков и иных украшений можно издали безошибочно догадаться, что та из них, которая повыше, – блондинка, а которая немножко поменьше – брюнетка. Тень, падающая от деревьев, скрывает их лица, и только изредка солнечный луч скользнет то по голубому банту блондинки, то по белым лентам брюнетки.

– Ах, Сульцю, Сульцю! – говорит эта последняя с тоном печали в голосе. – Если бы ты знала, как я вчера плакала, когда увидала их. Прихожу, а они, бедненькие, приняли меня за свою маму, обрадовались, пищат, плачут от радости…

– Плачут?.. И ты видела их слезки? – насмешливо спрашивает блондинка.

– Ах, Сульцю, какая ты нехорошая. Разве же можно смеяться над такими вещами? У тебя сердца нет, я тебя и любить после этого не буду, – говорит огорченная брюнетка.

И она, отвернувшись, ускорила шаги.

– Нет, нет, душечка Масю, я пошутила… Ведь ты знаешь меня. Ну, прости, расскажи же. Ну, так обрадовались, плачут?..

– Да, да, гадкая Урсулка, да, плачут, злая медведица. Ведь Урсула – значит медведица… Плачут, действительно плачут. Я хотела погладить их, а они думают, что мама хочет их кормить, да своими розовыми ротиками и хватают меня за пальцы. Я и разревелась.

– Да где ж их мама?

– Ах, все это противный Непомук наделал… Вчера, ведь ты знаешь, был у папочки званый обед в честь этого Димитрия… царевича. В этот день, говорят, 15 мая 1591 года, где-то в московском городе Угличе зарезали того мальчика, которым подменили настоящего царевича. Так папочка и вздумал праздновать, – конечно, из любезности, свойственной всем полякам, – вздумал праздновать день спасения царевича.

– Ах, татко, татко! Какой он у нас умный и милый! – прервала Урсула.

– Да… Только глупый Непомук, думая оказать особую честь царевичу, приказал хлопам наловить всевозможных птичек. Они и наловили их – принесли целые плетеные птичники. А моя покоювка Ляля убирала мне к обеду голову и говорит, что в поварскую принесли целый птичник хорошеньких живых птичек и что Непомук поймал и горлинку, у которой в парке есть маленькие дети, и говорит, что и ее хотят зарезать к обеду. Я и побежала сама в поварню. Гляжу, а горлинка уж зарезана. Жаль мне ее стало, так жаль! И такою противною показалась мне вся поварская, с разложенными на столах маленькими трупиками бедных птичек, что я за обедом совсем не дотронулась до жаркого. Ты заметила это, Сульцю?

– Как же, заметила. Да и царевич заметил моему мужу, что панна Марина ничего не кушает.

– Ну, уж этот москаль! Для него ведь и птичек всех зарезали.

– Да он, Марыню, не виноват.

– Конечно, не виноват. Виноват во всем противный жук этот – Непомук. Ну, так после обеда мы и пошли с покоювкой к птенцам… Их могла унести хищная птица, сова или ястреб. Я и говорю покоевой, что надо около них на ночь оставить часового. Ляля обрадовалась и сказала, что она позовет сюда на ночь Тарасика.

– Какого Тарасика, Масю?

– Так, хлоп какой-то.

– А! Знаю, знаю этого пахолка. Ах, какая хитрая Лялька! Я знаю, что она в него влюблена и, вероятно, имела с ним, как с часовым, свиданье ночью у гнезда этих горлинок.

Марина покраснела.

– Так что ж? – сказала она. – Если они друг друга любят…

– А вот и он.

Перед ними, недалеко от тернового куста, вдруг выросла стройная фигура парня в белой рубахе, того парня, которого мы уже видели в лесу, в охотничьей засаде. У него тогда случилось несчастье: один из зайцев, которого он должен был, по панскому наряду, выпустить на охотников, задохся в мешке, за что молодцу и досталось от дозорцы. Только теперь этот хлопец был не в соломенной шляпе, а в новой небольшой шапочке.

Увидав господ, парень снял шапку.

– Ну, что птички? – спросила его Марина.

– Слава богу, пани ласкава, – здоровеньки и веселеньки.

– А ночью спали?

– Спали, пани ласкава.

– А им не холодно было?

– Ни, не було, пани ласкава. Я догадавсь та й накрыв своею шапкою… а шапка в мене новенька, гарна – батька на ярмарке купив.

Марина начала осторожно гладить головки птенцов, еще не вполне оперившихся. Те сидели смирно, только ежились.

– Что ж вы теперь не радуетесь мне, не машете крылышками, не берете меня за палец? – говорила она. Вы, верно, голодны, бедненькие? Я вам кушать принесла.

– Ни, пани ласкава, вони не голодны, вмешался пахолок.

– Как не голодны? Всю ночь не кушали.

– Ни, пани ласкава, вони сегодни вже снидали.

– Чем?

– Та ваша ж покоева, Ляля, приносила им источки, – сказал парень и покраснел, как мак.

Покраснела и Марина. Только Урсула лукаво улыбалась. Парень переминался на месте, теребя свою шапку. Марина спохватилась, достала из кармана кошелек и, вынув из него золотую монету, подала парню. Тот поклонился, поцеловал панскую ручку и исчез в кустах.

– Какова Лялька! Устроила себе тут свиданье с своим коханком, – весело сказала Урсула.

– Милая, душа моя! Сулечко! – перебила ее Марина умоляющим голосом. Сходи в оранжерею, прикажи садовнику прийти сюда с хлопами. А я посмотрю здесь за птенчиками. Теперь их нельзя оставлять одних: вон постоянно летает тут этот страшный коршун, он их сейчас унесет. Сходи, душечка!

Урсула ушла. Марина, оставшись одна, сначала полюбовалась на птенцов, которые, скукожившись в клубочки, по-видимому, дремали; потом, сорвавши цветок махрового шиповника, стала обрывать его, лепесток за лепестком, и шептала: «Коха – не коха, коха – не коха…» Последний лепесток вышел «не коха».

Девушка, бросив общипанный цветок, с минуту постояла в раздумье, а потом подошла к гнезду и заметила, что птички не спят. Она протянула к ним руку. Птенцы снова стали ловить ее палец – проголодались уж. Тогда Марина осторожно вынула их из гнезда, присела на траву, положила птичек себе на колени и стала их кормить вареным рисом.

В это время вблизи послышались чьи-то быстрые шаги. Марина оглянулась, перед нею стоял Димитрий… Он казался взволнованным: лицо было бледно, глаза горели.

Увидав девушку, он робко остановился.

– Ради бога, простите меня… – заговорил он нерешительно, запинаясь. – Я, может быть, испугал вас, помешал вам. Простите, я не ожидал вас встретить здесь.

– Я также случайно пришла сюда, – тоже взволнованным голосом отвечала девушка. – Я узнала, что эти бедные птички вчера лишились матери, и пришла их накормить. Я распоряжусь, чтобы перенесли их в безопасное место.

Она встала и бережно положила птичек в гнездо. Потом, обернувшись к Димитрию, она с испугом спросила:

– Но что с вами, князь? Боже мой! У вас кровь на щеке… вы ранены…

Димитрий еще более растерялся.

– О, ради бога, простите, простите меня! – говорил он торопливо. – Это ничего… пустая царапина… я не желал этого… не смел… но меня вызвали на поединок… я не мог не принять вызова… долг рыцарской чести… Простите!

– Но кто вас вызывал на поединок? – спросила девушка испуганно.

– Он – князь… князь Корецкий…

Девушка вспыхнула, потом тотчас же побелела как полотно.

– И что же князь? – спросила она чуть слышно.

– Я не хотел убивать его… Я только сбил его с коня. Но он бросился на меня, оцарапал шпагой мою щеку. Я должен был защищаться и ранил его.

– Опасно? – еще тише спросила Марина.

– Нет, пани, я только проколол ему руку. Его увели – он в безопасности. Но я хотел, чтоб это осталось тайной. Простите же, если это нечаянно обнаружилось перед вами. Я хотел пройти парком, чтобы быть незамеченным.

К девушке воротилось ее обычное самообладание. Из ребенка, какою она казалась за несколько минут, когда заботилась о судьбе горлинок, она вдруг стала женщиной.

– Вы еще можете пройти незамеченным, – сказала она спокойно.

Димитрий стоял в нерешительности. Он казался спокойнее, но, по-видимому, еще более робел, чем за минуту перед этим. Наконец он осилил себя.

– Панна Марина, – сказал он тихо, почти шепотом, приближаясь к ней. – Моя звезда привела меня к вам – от вас зависит сделать ее счастливою.

Марина потупилась. Видно было, что в груди у нее не хватает дыхания. Точно она не здесь, не у этого гнезда горлинки. И одинокую пальму, и горячую голову ее жжет экваториальное солнце. Знамена веют и преклоняются перед ней. Снежное поле… обледенелая сосна… обледенелая корона…

Несколькими годами разом, кажется, постарела девушка.

– Ваше высочество! – отвечает она медленно, обдуманно. – Звезда ваша слишком высоко взошла. Она – не для такой простой девушки, как я…

Не такого ответа ждал бродяга-царевич… Он бросается на колени. Не того ожидала и девушка. Она протягивает руки, чтобы поднять царя. Царь на коленях! Но бродяга-царь хватает ее руки и целует. Перед нею царь на коленях. В девушке оказывается разом великая сила, та сила, которая уносила ее в неведомые страны, к неведомым людям – завоевывать невиданные царства. Новый апостол… ликующий Рим… Иоанна д’Арк… спасение Польши…

«Дочь моя! Перст Божий на тебя направляется», – звучит где-то в душе, в мозгу страшное слово…

– Ваше высочество! – говорит девушка так же медленно, взвешивая каждое свое слово. – Моя рука слаба для вашего дела. Вам нужны руки, владеющие оружием, а моя может только возноситься к небу вместе с молитвами о вашем счастии.

– Но без вас для меня нет счастья! – безумно говорит тот, который с непостижимо дерзким упрямством думает завоевать великое царство, имея в своем прошлом только посох бродяги.

Вот что делает с людьми, с людьми даже небывалой нравственной силы, простая земная страсть, присущая и человеку, и зверю, и гению, и отребью человечества. Бродяге-царю не нужны царства, когда не удовлетворена эта земная страсть.

– Без вас мне не нужны все троны мира! – продолжает говорить безумный.

Так оставьте меня, опомнитесь, перестаньте обо мне думать. Или станьте на челе войска, победите ваших врагов, тогда подумайте, как победить мое сердце.

Опять перед нею носится ледяная корона. Туда, на север, на льдины, ведет ее перст Божий. Ей припоминается детство, детские видения, апостольство. Нет, только с ледяною короною на голове он должен прийти и взять ее на апостольство.

– Но я не завоюю моего царства, когда моим оружием, и моим щитом, и моим войском не будет надежда: в ней мои легионы, – продолжает тот свое безумие.

И – странное дело! – сошлись дети около гнезда горлинки, около осиротевших вследствие человеческой глупости, холопства и зверства маленьких птенцов, – сошлись дети: ему лет двадцать, ей – семнадцать-восемнадцать, и только бы играть да любиться детям; так нет! – хотим царства завоевывать, хотим искать корон. И найдут, и завоюют – для детей все возможно. Без детских порывов молодости, без детской веры в свою звезду не существовало бы творчества в мире, не существовал бы гений, не существовал бы мир…

Запищали птички в гнезде. «Дитя Марина» бросилась к ним.

– Панна Марина! – говорит снова «дитя царь». – Вы спасаете осиротелое гнездо горлинки. Бедная Россия! Она тоже осиротелое гнездо горлинки. Плачут бедные птички – на их гнезде коршун сидит. Панна Марина! Дайте мне надежду – и я его сгоню, коршуна, с осиротелого гнезда русского.

Марина молчит. Она слишком поглощена заботами о сиротах, она снова кормит прожорливую птичку, а у самой щеки пунцовые… руки дрожат… кашка не попадает в рот птичек…

– Панна Марина!..

Молчит. Она боится, что он услышит, как ее сердце колотится. Срам.

– Панна Марина!

Нет мочи молчать. И ему нет мочи… Он берет ее за руку – молчит, только рука дрожит… голова наклонена к гнезду. Слезы… Он берет ее за подбородок.

– О чем слезы, панна Марина?..

– Птичек жаль…

– Ох уж эти птички!

Слышатся шаги – это идет Урсула.

VIII. Запорожцы в Киеве

В Киев на праздник Спаса-Маковия у Крещатицкого спуска, окруженный парубками и дивчатами, старухами, молодицами и детворою, сидит кобзарь и тихо перебирает пальцами по своей сильно затасканной, но симпатично певучей бандуре. Седой чуб, расчесанный ветерком, с высокого лба свесился прямо на лицо старика и совсем закрыл его слепые глаза. Да и зачем старику глаза, когда он весь живет прошлым, когда перед его духовными очами стоят одни пережитые картины, встают мертвые лица, которых все равно он не увидал бы, если б и остался зрячим? Зачем глаза старости, все схоронившей и постоянно назад оглядывающейся, но не для того, чтобы видеть, а чтобы вспоминать только, воспроизводить в представлении? А вспоминается все лучше с закрытыми глазами, чем с открытыми, а со слепыми глазами вспоминается еще лучше, чем даже с закрытыми. Так зачем глаза перед могилой? Все равно и без глаз добредешь до нее.

Около кобзаря сидит черномазенькая, с кругленьким загорелым личиком и с большими серыми глазками девочка. Кроме белой, донельзя запачканной арбузным и дынным соком рубашонки и прилипшей к босым ногам грязи, на ней ничего нет; правда, еще цветы на голове, в спутавшихся черных волосах, да на груди болтается большой медный крест. Это внучка кобзаря, его мехоноша[10]10

Мехоноша – тот, кто носит «мех»; мешок для сбора подаяний у скоморохов, кобзарей, вожаков медведей и т. д., а также у сборщиков рождественских колядок.

[Закрыть] и его глаза. А глаза у нее пребойкие, так что нельзя не удивляться, как на это загорелое, давно не мытое личишко могли попасть такие чистые, светлые, с огромными ресницами глаза.

Все смотрят на кобзаря и на девочку-мехоношу с любопытством и жалостью.

– Мати Божа! Таке мале, а вже й лихо знае, – говорит, пригорюнившись и вздыхая, баба, повязанная большим платком в виде чалмы. – И в мене таке було, та теперь нема… Де-то вона, бидна дитина, мотается?

И баба утерла рукавом слезы.

– Дивчинка, Титянка, а дити ее «Лялькою» звали. Так за «Лялю» и пишла.

– Де ж вона, бабуся? – спрашивает ее девушка в голубой ленте.

– И сами не знаемо. Кажут, буле десь Самбори – десь дуже далеко – в покоевых у воеводы, у пана Мнишка. А теперь чи жива, чи вмерла – незнаемо. Се була рокив десять назад, як паны Вишневецьки та Гойськи набирали соби маленьких дивчаток та хлопчикив в покоювки та в пахолки – забрали и мою Лялю.

А бандура кобзаря все тренькает что-то заунывное, раздумчивое. Вспоминает старая голова все прошлое, мертвое, сохранившееся только в звуках его бандуры.

Дети, сначала робко, а потом все смелее и смелее, подходят к девочке-мехоноше, улыбаются ей, заигрывают с ней, а потом и заговаривают.

– Як тебе, дивчинко, зовут? – спрашивает ее пузатый мальчуган, обстриженный так кругло и высоко, что светлые, густые волосы его представляют подобие засохшего подсолнечника без семечек, опрокинутого ему на маковку. – Як тебе зовут?

– Палазя, – отвечает бойко девочка.

– А в тебе мати е?

– Ни, нема.

– А батько?

– И батька нема. Тато та мама орали в поли, а их и взяли татары.

– А мий тато двоих татар убив, як козаки у Крым ходили, – хвалится мальчуган.

– Мий дедушка, як у его ще очи були, козакував та у городи у Козлови турка та туркеню заризав, – со своей стороны похваляется девочка.

Дедушка-кобзарь слышит это, и рука его невольно замирает на бандуре… Вспоминается ли ему, как этою рукою, для которой теперь осталась одна работа – перебор струн говорливых, – разрубил он топором бритый череп галерника и убил «дивку-бранку», у которой находились ключи от невольницкой галеры? Или всплыло в его памяти воспоминание, как в молодости он бежал с товарищем из Азова, из турецкой неволи, и на Савур-могиле должен был похоронить своего товарища, истаявшего в неволе и не вынесшего долгого пути на родину?..

– А вы б, старче Божий, заспивали б нам де що, – обращается к нему статный парубок в смушковой шапке, в синих широких шароварах и в чоботах на таких высоких «закаблуках», что между каблуком и подошвой свободно мог пролететь воробей.

И парубок вложил в руки кобзаря какую-то монету.

– Заспивайте бо, кобзарю… – просил он.

– Та що ж вам засиивати, люди добри?

– Про невольникив… або про Марусю Богуславку.

– Або про Байду, – пояснял другой парубок.

– Ни, дидушка, заспивайте, як из города Озова утикали – из турецькой неволи, – упрашивали дивчата.

– Добре. Про трех братив… – соглашался кобзарь, для которого дума о трех братьях-беглецах – это его молодость, его собственные молодые страдания в неволе: «Ах, зачем не воротится эта неволя – только бы с молодостью, с молодыми глазами, с молодыми бедами и молодыми радостями?» – думается ему иногда.

И вот кобзарь настраивает свою бандуру, прислушиваясь чутким ухом к нестройному пока говору струн, из которых он должен извлечь те дорогие образы, коими же столько лет питается, и плачет, и живет этими сладкими слезами его старое, но все еще не уснувшее казацкое сердце. Все стройнее и стройнее становится перебойчатый говор струн, все плавнее и печальнее делается их треньканье. И вот уже плачет бандура, и чем дальше, тем страстнее этот плач. И откуда берет она столько надрывающего чувства, хоть так просты ее звуки, так по-детски проста мелодия…

– Тютю на вас! От дурни! Уси расхлюпались – плачут, мов москале ховют! – неожиданно раздался веселый голос позади всех.

Очарование разом исчезает. Бандура умолкает. Все невольно оглядываются…

Посередине улицы стоит «козак», упершись руками в боки. На нем высочайшая барашковая шапка, почти в виде конуса, с малиновым верхом, свесившимся на правое плечо, и едва держащаяся на бритой голове. Длинный оселедец[11]11

…оселедец – длинный чуб у запорожцев.

[Закрыть] закинут за ухо. Белая, расстегнутая у ворота сорочка вся в дегте. Желтые шаровары тоже в дегте и в пыли. Красные «сапьянци» в грязи. «Шаблюка» волочится по земле и при малейшем движении поднимает страшную пыль. Загорелое лицо казака черно, как голенище: видно, немало палило его летнее горячее солнце где-нибудь в степях и немало «годувались» по камышам комары казацкою кровью.

– А ну, кобзарю, утни веселой – такой, щоб шкварчала, – хрипит казак. – Козаки низови йдут Москву плюндровать, москалив лякать, московски капшуки трусить та москалеви на шию нового царя садовить. А нубо, старче, вдарь козацькои.

Фигура старого кобзаря преображается. Сивая голова поднимается выше – молодость, молодая казацкая удаль вспоминается. Степи, байраки, татарва, дивчата, веселая улица…

Бандура начинает вытренькивать что-то говорливое, пересыпчатое, бойкое, и старое горло и старый язык шибко вывертывают неподражаемые выкрутасы:

Ой ходила дивчина бережком,

Загоняла селезня батижком:

«Гиля, гиля, селезню, дому!

Продам тебе жидовину рудому».

– Добре, добре, диду! – кричит казак, выплясывая середи улицы то вприсядку, то семеня ногами и поднимая невообразимую пыль. – Добре! добре! Ще накинь, ще пиддай жару, старче!

И старец «поддает жару»!..

– От так! От так! Добре! Ще вдарь…

Откуда ни возьмись еще один казак, маленький, рябой, кирпатенький, с шапкою в половину своего роста, и тоже, взявшись в боки, начинает выплясывать лицом к лицу с высоким товарищем и выговаривать:

За три копы селезня продала,

А за копу дударика наняла.

Заиграй мени, дударику, на дуду.

Теперь же я свое горе забуду…

– Тютю, чертовы дити! Якого вы гаспида бисетесь?

«Чертовы дити», усатые плясуны, оглядываются – перед ними на коне «батько-отаман» впереди своего войска. Знамена с образами на них и крестами. Войско валит Крещатиком – конные, пешие, босые и обутые, разодетые и ободранные.

– Оце жие наше войско, – говорят оторопелые «чертовы дити»-плясуны. – Идемо с московским царевичем… А мы от и разтаньцювались тут соби на лихо.

Войско двигалось в беспорядке. Это была часть его, исключительно днепровские казаки, часть того двухтысячного отряда казацкого, который соединился с Димитрием и его польскими отрядами, не доходя Киева, в дороге. Этот отряд шел разведать о месте переправы через Днепр, собрать и приготовить киевские паромы.

Снизу, от Днепра, скачет какой-то всадник и машет шапкой.

– Зрада! Зрада! – кричит он, подскакивая к отряду на взмыленном коне.

Этим разведочным отрядом, или авангардом, командовал Куцько-атаман. Чтобы придать отряду более обаяния, он по дороге, в одном селе, захватил церковные хоругви, которые передал ему священник того села, не хотевший, чтобы его церковь обращали в униатский костел.

– Яка зрада? – спрашивает атаман вестового.

– Ходу нема через Днипро. Паромы вси пропали.

– Як пропали?

– Так и пропали. Мени там казав один старец почерьский, що се московська закарючка.

И они оба отъехали в сторону. Толпа, что слушала кобзаря, глазела на отряд. Казаки заигрывали с дивчатами, перекидывались остротами с парубками, называя их «лежебоками», «винниками», «броварниками», звали с собой в казачество. То же говорил и кобзарь:

– Идить, хлогщи, погуляйте в поли.

– Яка закарючка, кажешь ты? – спрашивает атаман вестового.

– А от яка. Сюды из Москвы от патриарха Иова приихав до воеводы пана Острожьского москаль – Ахвонька Пальчик з грамотою, буцим-то царевич – не царевич, а биглый дьякон… Так пан Острожьский и поховав уси паромы. Чернец знае, де вони.

– Овва! Биглый дьякон… Мы им дамо биглаго дьякона. Гайда до воеводы!