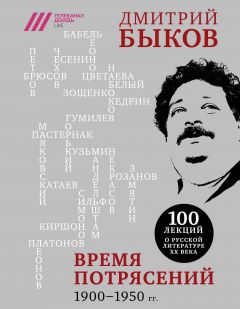

Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)

Отдельно взятая, страна едва жива.

Жене и матери в одной квартире плохо.

Блок умер. Выжили дремучие слова:

Свекровь, свояченица, кровь, сноха, эпоха.

Мы знаем, что одной из причин смерти Блока и его депрессии были постоянные стычки, взаимная ненависть его жены и матери. Можно сказать, в этом аду он и прожил последние десять лет жизни. В отношении к родине, как ни странно, тоже присутствует этот странный комплекс: она и мать, и жена. Мать всегда грозная и требовательная, а жена добрая, понимающая, союзница. Мать, в общем, боишься или чувствуешь к ней благодарность, но это набор должных ощущений, а Родину-жену хочешь, к ней тянешься. В чём действительно абсолютное величие Симонова (и многие этого не понимают) – он впервые решительно отодвинул на задний план образ матери и выдвинул на первый образ жены. Многие мои знакомые матери, даже будущие, не могли ему простить ужасных слов «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня».

Мать Симонова была в своё время роковой женщиной, чрезвычайно решительной, как у Нагибина, настоящая глава семьи. Она очень не любила книгу «С тобой и без тебя». Мы-то понимаем, что она её не любила по причинам женской ревности, но она говорила, что это неприлично – писать интимные стихи своей бабе во время войны! Люди умирают миллионами, а ты тут признаёшься, интимничаешь! Она написала ему письмо, ныне опубликованное, которое содержит жесточайшую, почти партийную критику этой книги. И конечно, её ужасно раздражало, что он называл себя Константином. Вообще-то он был Кирилл, но поскольку в детстве, играя с отцовской бритвой, он порезал язык и на всю жизнь стал картавым, он говорил: «Я не могу называться Кивив! Я не выговариваю ни “р”, ни “л”». На мать это не влияло. Она говорила: «Константина не рожала, Константина не желала, Константина не люблю и в семье не потерплю!» Обратите внимание, рифма «люблю» – «терплю» присутствует и здесь.

В общем, образ матери для Симонова грозный и неприятный, вот поэтому он и выдвигает на первый план образ жены. Родина-жена во время войны сильнее, потому что к жене испытываешь эротические чувства, жены не боишься, защищаешь её. Вообще жена – гораздо интимнее. И вот это интимное переживание родины и обеспечило Симонову такую славу.

Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину – такую,

Какой её ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трём берёзам,

Далёкую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

И дальше настоящий взлёт, хоть и казённая, но лирическая интонация:

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть… Но эти три берёзы

При жизни никому нельзя отдать.

Очень мощно сказано. Вот это интимное проживание патриотического дискурса, интимный образ родины – безусловная симоновская заслуга. Эти стихи, несмотря на их наборматывающую колдовскую, магическую сущность, внутренне очень рациональны. Ими движет очень простое и рациональное чувство: если человек знает, что его ждут, если он понимает, что всё не напрасно, он способен на всё. Родина в тридцатые годы отняла очень многие мотивации, поэтому люди и сдавались в плен в таком количестве, о чём историки до сих пор спорят с Марком Солониным, отважно отстаивающим свои цифры. Сдавались в плен, это было. Почему? Да мотивации не было. Родина перестала быть родной, она всё время ассоциировалась со страхом, а не с любовью. Симонов доказывает: ты очень нужен, тебя любят и ждут, и поэтому ты сейчас пойдёшь и спасёшь мир. Вспомните:

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Жёлтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придёт,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Вот это всё было хорошо, а третья строфа будет гениальной:

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: – Повезло.

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, —

(не Родина, не партия, не воинское начальство!)

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

Невероятная популярность этого текста связана прежде всего с тем, что кузнецом победы впервые названа не партийная власть, не труженики тыла, а женщина, которая на нитке своего ожидания удерживает человека над бездной. И это потрясающее откровение.

Почему война воспринимается очень многими как светлое пятно в советской истории? Да потому что надо себе представить, какова была эта история, если такой фон создаёт этот оазис! Если война воспринимается как оазис, то это потому, что людям разрешили недолго побыть собой. Вот это кошмар. Власть ненадолго отвернулась, думая о собственном спасении, и люди получили возможность самостоятельно спасти человечество. Может быть, именно в этом для Симонова и заключается самая светлая память о войне, потому что он знал, что во время этой войны он был выше себя, а в остальное время в лучшем случае себе равен.

Есть вопрос о том, как складывались дальнейшие отношения с Серовой

Понимаете, у нас почти нет их переписки. То немногое, что напечатано, относится уже к 1944–1945 годам, когда он уже пишет ей, понимаете, скорее не во влюблённом, а в снисходительном тоне. Там вышла странная история. Говорят, что он её разлюбил из-за того, что она спилась. Ничего подобного! Он её разлюбил из-за того, что роли поменялись. Главной в этом союзе была она, а стал он.

У Симонова была странная особенность – он всегда женился на вдовах. Первая его возлюбленная была вдовой, вторая тоже, и третья, вдова поэта Семёна Гудзенко Лариса Жадова, с которой он прожил последние годы. И муза военной поэзии досталась ему как вдова после Николая Гумилёва. Почему так получалось, сказать трудно. Наверно, потому что ему интереснее было конкурировать с мёртвыми героями, нежели с живыми людьми. Серова перестала быть ему интересна. Он честно признался: «Я просто разлюбил тебя, и это не даёт мне писать тебе стихов». А спилась, располнела, поширела и утратила всё своё очарование она гораздо позже. Симонов, чтобы не видеть её такой, даже не пошёл на её похороны, прислал букет. Там, по-моему, было 45 гвоздик. А больше ничего. Когда на творческом вечере в Останкине ему пришла записка о Валентине Серовой, он сказал: «Знаете, тут такую глупость спрашивают, что я даже не буду ни читать, ни отвечать». Он забыл это, вырвал это из своей жизни. Может, и правильно сделал, потому что от любви должны оставаться не разборки и делёж.

Василий Ян

«Батый», 1942

Почему я взял эту книгу? Ну, во-первых, в том же 1942 году вообще мало что интересного происходило, в смысле литературы, слишком много интересного происходило на фронтах. Ну, а во-вторых, дело в том, что именно в 1942 году Янчевецкий получает Сталинскую премию, не какой-нибудь, а первой степени, за предыдущий роман трилогии «Нашествие монголов», за «Чингисхана». «Батый» выходит в том же 1942 году и становится одной из самых читаемых и любимых книг советской детворы. Ну а последняя часть трилогии увидела свет уже только после смерти Яна, она называется «К последнему морю». Эти книги даже в семидесятые были «макулатурными», что называется, то есть их выдавали за макулатуру, это показатель высокого литературного качества.

Как же так получилось, что исторический роман о нашествии монголов в 1942 году стал таким значимым произведением? Вот это, пожалуй, интересная тема, здесь есть некая пуанта, некая точка, о которой стоит поговорить. Вообще в России традиционно существовало два образа врага, и эти образы существуют до сих пор – Восток и Запад. Восток нам по-настоящему не враги, не соперники, они наши друзья, они нам родня по духу. Когда мы с ними дерёмся, мы этим только по-настоящему взаимно обогащаемся. А вот Запад – те злобные враги, они только выглядят гуманными, а на самом деле они страшные, коварные и несут нам настоящее расчеловечивание. Это лучше других понимал Эйзенштейн, чей фильм «Александр Невский» в первоначальном варианте, в первом сценарии Петра Павленко заканчивался следующим: вот Александр разбил героически на Чудском озере немецкую колонну, вот она врезается, немецкая свинья, в русскую кашу, в русскую аморфную массу, которая и поглощает её, и гибнет здесь всякая структура, ну а потом, в финале фильма, Александр едет в Орду просить ярлык на княжение. То есть монголы ему милее и роднее и перед ними он не унижается. Вот так хотел закончить Эйзенштейн свою картину, и Пётр Павленко не возражал в своём сценарии, уже, собственно, готовом. Но Сталин зарубил такую концовку, и вы все помните, какими словами, какой репликой заканчивается «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет русская земля». Вот автор этой канонической формулы именно Пётр Павленко, на улице имени которого стоит музей Пастернака. Вот, собственно, эта дихотомия между восточным и западным, между восточным и западным врагом, это самая мощная, самая важная дихотомия в русской исторической литературе, да и вообще в русской литературе, чего там говорить.

Не будем забывать, что Блок, написавший «На поле Куликовом» о борьбе с монголами и о борьбе с русской азиатчиной, о ненависти к этой азиатчине, он неожиданно в 1919 году пишет «Скифов». Стихи, которые и есть апофеоз той самой монгольщины и той самой азиатчины.

И вот роман Янчевецкого, Ян – это его псевдоним, взятый незадолго до Первой мировой войны, роман Янчевецкого интересен тем, что здесь нарисован очаровательный образ врага. Вот здесь как раз то, что понравилось Сталину. Это образ монгольской империи, который для Сталина представляется образцом, идеалом этой самой империи. Тут проведена одна важнейшая, тончайшая мысль – да, западный романтизм, западная империя, в которой на первом месте личность, это нам враждебно, ненавистно, потому что из этого получается фашизм, потому что из свободного духа ищущего, из фаустианства фашизм обречён получиться. Да, обречён. Потому что фашизм – это и есть романтизм, брошенный в массы. А наша идея другая. Наша идея – это массы, мы верим в простой народ, и в плоть от плоти которого его водитель, его вождь, и мы не верим в идеальные государства, в которых есть свобода личности. Наш общественный идеал – Орда. Поэтому роман «Нашествие монголов» имеет не тот смысл, что русский народ от всего освободится и всех победит, нет. Это самоочевидно, «Нашествие монголов» это противопоставление одной империи другой империи. Не всякая империя плоха, империя Чингисхана, империя Батыя – это то, что нам очень даже нравится. Весь этот роман, по всему своему пафосу укладывается абсолютно в формулу Пушкина: «И за учителей своих заздравный кубок подымай». Отношения Орды с русскими – это не отношения захватчиков, это отношения учителей, у которых мы многое взяли. И кстати говоря, в недавней книге Акунина «История государства Российского» совершенно чётко показано, что Российская империя строилась по ордынским образцам, а Веллер недавно совершенно откровенно написал, что это был московский улус Золотой Орды.

До сих пор ломаются копья относительно того, в каких реально отношениях Россия находилась с Ордой. Да, ярлык получали, да, дань платили. Да, существовала ясачная зависимость, и самое главное, что существовала вообще зависимость феодальная от Орды, вассальная. Но по большому счёту было ли это рабство, было ли это покорение? Да нет, конечно. Русская религия, православная, могла спокойно существовать, и татары, которые напали на Русь, с очень многими русскими князьями дружили, находились в отношениях почти братских. И такой большой сторонник азиатчины и пассионарности, как Лев Николаевич Гумилёв, любимый философ нашего почвеннического дискурса, он никакой, строго говоря, не историк, а именно философ, мыслитель, он замечательно объясняет, так ему это представляется, что Орда была гораздо менее враждебна Руси, чем Европа. Европа пыталась всё время Россию переделать на свой лад, а Орда – это родное, это наше, по большому счёту мы одно из подразделений Орды.

И вот удивительно, это роман, который, формально говоря, посвящён защите от монгольского нашествия, который рассказывает, как Рязань, в финале «Батыя», впервые отразила монгольское нападение. Да ничего подобного там нет, нет там страшного монгольского нашествия, там есть очаровательные образы монголов. Там есть могучий Чингисхан, а уж какой там Батый, это просто умиление. Я уже не говорю о том, что своим уникальным чутьём Ян понял, что нужно всячески подчёркивать близость урусов, русских, и Орды.

Самый положительный герой вот этой второй части, такой Арапча, он из пленников, которых взяли из Русской равнины, там он помнит, что отец его рыбу ловил, мать песни пела, вот эта вот серебристая рыба, это всё, что он помнит. Но он помнит, что он урус, а урусы – это такие воины, которых очень высоко ценят монголы, потому что отличительная черта Арапчи – он в пылу битвы орёт страшно. И когда орёт, он совершенно забывает, что перед ним, он теряет память. Вот это русский воин, такой, которого трудно разозлить, но если разозлишь, то его не остановишь. Это, конечно, работает на патриотическую тему. Но самое главное, что Арапча, который принял ислам и в исламе существует очень органично, он и есть как раз вот тот самый образ настоящего правильного русского, азиатского русского, который в это время Сталину очень угоден. «Батый» – это не просто историческая эпопея, а Сталин любил исторические эпопеи, это книга о русской Азии, утопия русской Азии. Орда приходит на Русь и становится здесь чем-то другим.

Если немцы, растворяясь в этой массе, гибнут в ней, то арабская эта идея, и исламская, и арабская поэтика, и даже какие-то отзвуки «Тысячи и одной ночи», это органично входит в русскую речь. Ордынские порядки оплодотворяют Русь, и то, что Русь должна стать Ордой, чтобы успешно противостоять Западу, – вот это и есть заветная мысль Янчевецкого, это и есть главная мысль странной книги «Батый». Потому что любой, кто читает эту книгу, обратит внимание прежде всего на то, какие там симпатичные монголо-татары, какие они приятные и как они витиевато говорят. Конечно, там есть классовая борьба, но в рамках этой классовой борьбы случается, что воин из простых, из табунщиков, может выслужиться, и князь всегда внимательно с ним разговаривает и следует его нуждам. И вообще, если ты настоящий храбрец, тебе всегда будет хорошо, даже если ты уродился простым неучёным погонщиком. Ну и, естественно, учёные люди, там есть такой замечательный дервиш, который сочиняет историческую книгу, он тоже всё время оправдывает ордынскую власть, ордынскую систему. Потому что настоящие богатыри растут, конечно, только в Орде.

Немножко о том, как это написано. Написано это, в общем, никак, потому что Янчевецкий, он был трогательный человек, прекрасный. Всеволод Рождественский, который у него учился в гимназии, там он преподавал древние языки, вспоминает, что страница учебника была для него полем битвы. Он сквозь эту страницу видел древние сражения, он вообще был большой любитель экзотических рассказов о прелестных походах с учениками, где он рассказывал о достопримечательностях, о раскопках, о том, что вот было когда-то на этом месте. Он был настоящий учитель, но какой он был писатель, сказать очень трудно, потому что это всё по большому счёту такая орнаментальная проза в духе Серебряного века, в которой ничего особенно интересного, никаких литературных открытий не содержится. Интересен этот угол зрения на Орду, а вовсе не то, как это написано. Что касается жанра, то мы уже говорили с вами о том, что Катаев когда-то сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Сегодня нужен Вальтер Скотт». Это действительно исторический роман, но сказать, что этот исторический роман бежит от реальности, мы не можем, напротив, этот исторический роман в реальности очень глубоко укоренён. Потому что Сталин нуждается в историческом прототипе своей империи, и именно Ян, не Толстой с его Петром или с Грозным, и не остальные, которых было множество, а именно и в первую очередь Ян показал Сталину идеальный образец, из которого его империя выросла. Странное сочетание угнетения и дружбы, поэтому Сталинская премия за этот роман очень многозначна.

Сталин давал премии своего имени, как правило, с единственной целью – показать, твой сигнал услышан, твоё послание прочитано, я тебя понял. Так получил премию Леонов за «Нашествие», за обоснование того, что так называемые враги народа любят Сталина ещё больше, чем православные ортодоксальные парткомовцы. Так же получила госпремию Николаева за «Жатву»: с нами что угодно делай, только будь с нами ласков. Так же получил за своё послание «В окопах Сталинграда» Сталинскую премию и Виктор Некрасов: да, ты провёл нас через поражения, но эти поражения сделали нас сверхчеловеками. Точно так же и Ян, его послание было услышано. И в дальнейшем Сталин строил свою систему строго согласно Орде.

Тут есть вопрос, а что я думаю о других, не исторических, во всяком случае не ордынских, сочинениях Янчевецкого?

Я читал когда-то в детстве его небольшие исторические повести, на фракийском что-то там было материале, на древнегреческом. Мне всегда это было скучно. Но дело в том, понимаете, это как раз тот случай, о котором тот же Веллер сказал: «Самая обида в том, что ещё бы чуть, и был бы блестящий писатель». Если бы он умел чуть лучше писать! Ведь самое популярное произведение на азиатском материале в 1940–1950-е годы – это дилогия Соловьёва. 1938 год – это «Возмутитель спокойствия» и 1952 год – «Очарованный принц», причём не все знают, что «Очарованный принц» писался на пересылке. Просто Соловьёв загремел в тюрьму по доносу, 5 лет ему дали, его узнал начальник пересылки и оставил его в Твери, писать вторую часть книги. И мрачная, трагическая атмосфера «Очарованного принца», она тем и предопределена, что он в тюрьме её пишет, помните, он говорит: «Без улова иду я с базара моей жизни». Слава богу, его спас этот начальник тюрьмы, потому что уже в 1954 году Соловьёва отпустили, он вернулся, сразу напечатал книгу и стал одним из знаменитейших советских авторов.

Дело в том, что на азиатском материале, на материале вот этой витиеватой орнаменталистики, этого многословного остроумия, этих любовных сцен, подобных рахат-лукуму, на этом материале многие писали, но удачно это выходило не у всех. Дело в том, что Россия была тогда огромной Азией, эта азиатчина, она взывала к обращению вот к этой стилистике «Тысячи и одной ночи». Помните знаменитое стихотворение Арсения Тарковского, вот это:

Шах с бараньей мордой – на троне.

Ах, восточные переводы,

Как болит от вас голова.

Да пребудет роза редифом.

Да царит над голодным тифом

И солёной паршой степей

Лунный выкормыш – соловей.

Вот этот «лунный выкормыш – соловей», это всё, конечно, пришло из поэтики «Тысячи и одной ночи», или Фирдоуси, кстати, не забывайте, что кедринское «Приданое» – это тоже Фирдоуси, правда, усвоенный через Гейне. Азиатчина – это самая популярная в это время тема. И поэтому, когда Ян обращается к азиатчине, у него получается, а когда он пишет на другие темы, он обычный посредственный исторический писатель. Хотя всё равно человек он был трогательный и прекрасный, и высоконравственный.

Михаил Зощенко

«Перед восходом солнца», 1943

Обратимся к самой сложной, пожалуй, теме применительно ко всей военной прозе, потому что мы поговорим о 1943 годе и о повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Эта вещь прямого отношения к войне не имеет, но то косвенное, которое она имеет, мне представляется, может быть, даже более значительным.

О войне по горячим следам написать очень трудно, война предполагает три жанра – публицистика, если считать её частью литературы, поэзия и драматургия. Драматургия – жанр самый оперативный, и пьесы появляются сразу великие, потому что театр – это средство агитации. А поэзия, как вы понимаете, на газетной странице зовёт на борьбу с врагом, напоминает о доме, о высоких исторических ценностях родины и так далее. Поэтому повесть Зощенко – это повесть не о войне, но это повесть, которая должна избавить человека от рабства, исключить саму возможность войны в будущем. Поэтому Зощенко придавал этой вещи такое огромное значение, поэтому он, разрекламировав её среди своих друзей, получал такие прекрасные и напутственные отзывы. И Фадеев одобрял эту вещь перед её публикацией. И только когда первая её половина вышла в журнале «Октябрь», а дальнейшее уже никогда не было напечатано, Зощенко начали подвергать разнузданной травле. Настоящая трагедия разразилась над ним, конечно, не в 1947 году, не после постановления об Ахматовой и Зощенко, о «Звезде» и «Ленинграде», а в 1943 году, когда его впервые начали долбать прицельно ковровым методом, когда начали впервые травить его за прозу, и это было за повесть «Перед восходом солнца».

Что это за произведение? Зощенко, несмотря на свою репутацию остряка и хохмача, в жизни был человек мрачный, меланхолический, страдал всю жизнь от ипохондрии, от внезапных припадков тоски. Эти припадки тоски выражались у него, в свою очередь, в припадках сердечных. Можно сказать, что он был здоров и что это всё была психосоматика, но тем не менее умер-то он очень рано, умер он в 64 года. Правда, можно сказать, что он затравил себя голодом, сам себя заморил, да и у любого человека после такой травли, наверное, не осталось бы в душе ни одного живого места. Но ещё до всякой травли, будучи невероятно успешным писателем и невероятно успешным любовником и кумиром всей читающей Москвы, любимцем женщин и одной из главных достопримечательностей Ленинграда, он сохранял на смуглом своём лице выражение тоски, усталости, какой-то вечной подавленности. И надо сказать, что борьба с этой подавленностью началась у него очень рано. Он уже в 1932 году начинает писать повесть «Возвращённая молодость», но к этой повести серьёзно не отнеслись, потому что он начинает её писать своим сказовым методом, когда он имитирует речь мещанина, чтобы быть мещанину понятнее.

Тут, понимаете, есть разные точки зрения. Когда, например, Зощенко пишет «Голубую книгу», по совету Горького излагает мировую историю языком подворотни и коммуналки, он это делает в порядке издевательства или он действительно хочет быть понятен обывателю? Когда он пишет «Людовик, куриная морда», как в пародии Флита, или когда он описывает в рубрике коварство, древнеегипетские страсти: «Ах ты моя гиптяночка!.. Ну, как там у вас в Египте?.. Папаша фараон, наверно, тебя чересчур баловал». Он издевается или он искренне подлаживается под речь мещанина? Искренне подлаживается, конечно. Потому что «Возвращённая молодость», она написана ровно так же. Эта история про профессора, которому надоело, что он вечно страдает от старости и от страха перед старостью, от других навязчивых страхов. И он начинает сам себя лечить и здоровым образом жизни доводит себя практически до возрождения, воскрешения.

Нужно сказать, что эта вещь производит очень сильное впечатление именно благодаря своему финалу, потому что в финале этом, когда человек описывает радости нормальной жизни, вернувшейся к нему, нам становится страшно от этой нормы, мы в ужасе, неужели он ради этого, ради этой пошлятины провёл над собой такую мучительную операцию! Ради того, чтобы сидеть в Сестрорецке на даче и любоваться, как любовники торопятся к пруду, а маленькая девочка, похожая на веник, скачет мимо его забора. Совершенно очевидно, что болезнь Зощенко была самым ценным, что в нём было. Болезнь его была той певучей щелью в камне, сквозь которую пел ветер. А монолиты, здоровые люди, они не поют. Но Зощенко искренне полагал, что его задача – это, во-первых, преодолеть свою ипохондрию и, во-вторых, научить этому всех советских читателей.

«Перед восходом солнца» – это повесть, в которой автор берётся исследовать, как он пишет, тайные психические связи, которые возникли в его мозгу, связи ложные. Он берётся разобраться в корнях своих детских страхов, и самое главное, поскольку фашизм – это рабство, человек, который прочтёт его книгу, по его мысли, никогда уже не сможет быть чьим-то духовным рабом, он будет свободен, его нельзя будет поработить ни пропагандой, ни тоталитаризмом, ни массовыми гипнозами. Это будет человек, способный контролировать себя, способный лечить собственное подсознание. Под это дело он перечитал всего Павлова, всего Фрейда, огромное количество книг по психопатологии. Идея его довольно проста: человек, который контролирует своё подсознание, а в этот термин Зощенко верит слепо, такой человек для массового гипноза уже недоступен. Поэтому книга, конечно, в высоком смысле антифашистская. Беда этой книги в том, что она и вообще антипропагандистская, потому что если применить методы Зощенко, если разобрать свои страхи, если победить страх, то очень можно победить ведь и страх перед империей. И действительно, свободный человек, который из этой книги может, теоретически, получиться из читателя, этот свободный человек совершенно не нужен.

Но, конечно, личную ненависть Сталина вызвало совсем другое. Большая и лучшая часть книги – это очень короткие, написанные классически ясно и без тени обывательского сказа, без тени стилизации, очень чёткой и алмазной прозой, маленькие главки из жизни Зощенко. Истории трагических поражений, которые он пережил, любовных поражений, неудач профессиональных, это истории его страхов, масса потрясающих историй из Первой мировой войны, где он был прапорщиком. То есть вот это короткие, алмазно-точные тонкие зарисовки, которые раскрывают причину его сегодняшних страхов. Но нам-то они ценны не с психоаналитической, а с художественной точки зрения. И вот это вызвало, конечно, гнев, потому что Зощенко копается в своих переживаниях в то время, как вся страна нацелена на победу над врагом. И тут, на самом деле, никакого противоречия в позиции Зощенко нет, он тоже нацелен на победу над врагом. Но этот враг – это его личные заблуждения, предрассудки и так далее.

Тут же всё очень просто: когда страна превращена в единый боевой лагерь, никто не смеет заниматься своими частными проблемами. И вот это вызывает самую большую ненависть. То, что Зощенко пытается исцелиться, исцелить свою отдельную личность, когда вся страна должна, не задумываясь, не рефлексируя, бросить все свои силы на победу, вот это вызывает ненависть. И в самом деле, есть огромный диссонанс между гениальной прозой Зощенко и жуткой прозой, которая в это время печатается в 1943 году. Эта проза абсолютно без второго дна, и проза по большей части суконная. Даже очень талантливая повесть Гроссмана «Народ бессмертен» 1942 года, даже эта книга сравнения с прозой Зощенко не выдерживает. Но это потому, что в повести «Народ бессмертен» никак не делается попытка понять антологические основания этого бессмертия, попытка понять, почему этот народ лучше, почему этот народ победит всех остальных. Там просто заявлено – да, этот народ бессмертен и он победит. Но то, что этот народ состоит из отдельных личностей, а эти отдельные личности порабощены собственными страхами, робостью, собственной неспособностью оглядеться, это, конечно, не приходит в голову никому. Зощенко копнул значительно глубже, чем следовало.

Травля началась страшная. Повесть, которой был дан зелёный свет и которую печатали ускоренно, в октябре была остановлена, набор второй части рассыпан. Зощенко стал адресатом нескольких абсолютно разгромных статей в «Правде», написанных, судя по некоторым обертонам, с прямых слов Сталина. Ну, а в 1947 году, за совершенно невинный рассказ «Приключения обезьяны», напечатанный за два года до того, его просто лишили всех средств к существованию, закрыли ему возможность любых публикаций. И только Симонов, на свой страх и риск, напечатал его «Партизанские рассказы», очень слабые, каковыми потом всю жизнь его и попрекал, «вот вы нас всех ругаете, а я вас спасал». Литературная карьера Зощенко на этом была закончена.

Вот удивительное дело, когда Зощенко писал свои сатирические рассказы, когда он разоблачал обывателя, когда он показывал, к какой пошлости и глупости и грязи пришла вот эта самая общественная мораль победившего общества, ничего ему не было. Потому что если ты описываешь, в сущности, клопов, то ведь это и правильно, ведь эти клопы и нужны, они идеал гражданина. Но если ты пытаешься описать освобождение, если ты пишешь оду разуму в эпоху, где разум обязан молчать, ты подписываешь себе приговор и прекращаешь свою литературную карьеру.

Полностью эта вещь была опубликована только в 1972 году. Немедленно стала сенсацией среди узкого круга читателей и не была никем замечена в широком. Так она до сих пор и остаётся. Знатоки Зощенко считают её лучшим произведением этого автора, все остальные не понимают, с чего он вообще за это взялся. Наверное, такова участь любой книги, опережающей своё время лет на сто.

Вот тут у нас есть вопрос, на что жил Зощенко после того, как ему перекрыли всю деятельность?

Сказать, что всю, тоже неверно, он всё-таки переводил. Переводил он Лассила, вот эту несчастную «За спичками», книгу, которая гораздо хуже того, что он мог бы сам писать. Писал какие-то скетчи, сочинял эстрадные номера, продавал антиквариат, который заблаговременно, очень тонко предчувствуя свою катастрофу, накупил в тридцатые годы. Ну и конечно, его выручало то, что помогали ему коллеги. Но он старался у коллег помощь не брать, он был человек болезненно гордый. Поэтому вспомнил одно из своих дореволюционных ремёсел и шил сапоги. Вот это, пожалуй, самое унизительное и самое страшное, чем ему приходилось заниматься. Однажды Лидия Чуковская, зайдя к нему, увидела его кроящим подмётку. Вспоминает даже Георгий Владимов, что, видя травлю Зощенко, он, тогда молоденький суворовец, пришёл к нему домой, но Зощенко его не впустил, и суворовец этот Владимов только из-за двери смог ему сказать о своей поддержке. Но, к счастью, довольно скоро ему начали систематически помогать друзья, коллеги.

В 1958 году Зощенко начали печатать снова. Сразу после этого он умер, после бурного дня, когда весь день должен был в Лениграде хлопотать о грошовой пенсии. И Корней Чуковский это очень точно предсказал. Сначала Зощенко ему сказал совершенно мёртвым голосом: «О, как я пишу! Если бы вы знали, как я теперь пишу». И Чуковский понял, что он никогда ничего больше не напишет, что это труп, положенный в гроб. А неделю спустя они встретились, и Чуковский напомнил ему про его сочинения, и тот мёртвым голосом медленно произнёс: «Мои сочинения? Я даже и не помню, какие были мои сочинения». Вот это ещё один убитый русский писатель, который всё делал для того, чтобы его родине жилось свободнее и веселее.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.