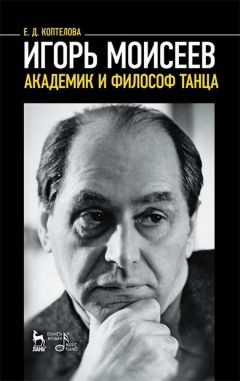

Читать книгу "Игорь Моисеев – академик и философ танца"

Автор книги: Евгения Коптелова

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Артиста Василия Ефимова, который всегда присутствовал в «театре» Голейзовского, какой бы организации ни принадлежали его постановки, отличала особая трепетная, хрупкая и глубокая эмоциональность, душевная мягкость и целомудренная чистота. «Изломанный, вычурный», «сладко-лиричный», «рафинированный», каким-то неведомым образом очень гармонировал с конструктивизмом постановки. Более того, «его пластический облик современники сравнивали с рублёвской живописью, где каждая линия пронзительно неповторима и озарена большой внутренней силой».

Танец В. Ефимова «звучал, как сама музыка», которая растворялась в его движениях. В пластике Иосифа не было канонических движений. Одна живописная поза следовала за другой. Движения наплывали «безостановочно, создавая впечатление нерасторжимого единства музыки и жеста. Перегибы корпуса, пластическая кантилена рук, переливаясь и сцепляясь», заполняли «пространство паутиной рисунка из различных положений и ракурсов…» Танец Иосифа был «пронзителен, чист и целомудрен».

Партию Иосифа танцевал и Асаф Мессерер, пришедший в Большой театр на два года раньше И. Моисеева, и ставший уникальным явлением в истории мужского классического танца и педагогике балета. Он проработает в Большом более семидесяти лет, явив пример неслыханного «долгожительства» для такого коллектива. Его Иосиф – здоровый, сильный, накачанный вековой работой, завораживающий зрителя своим огромным прыжком, мужественный и сильный воин-герой.

И, наконец, третий Иосиф – дебютант И. А. Моисеев, объединивший в себе вышеперечисленные качества: красивый, волевой, мужественный, сильный и вместе с тем лиричный молодой танцовщик с великолепными трюками и особенной глубиной, особенным чутьём к колориту окружающей среды, атмосфере и настроению спектакля. В изысканном и одухотворённом пластическом рисунке его роли скрывалась не томная изнеженность, а атлетическая сила и мужество. О. В. Лепешинская, например, вспоминала, что у И. А. Моисеева был великолепный арабеск – «движение, которое вообще руководит всем балетом», «линии его арабеска» невозможно было забыть, они потрясали даже в маленьких эпизодических партиях.

Молодой артист выдержал серьёзный экзамен. В труппе Большого театра он оказался единственным, кто мог создать две такие разноплановые партии Рауля и Иосифа. С. М. Мессерер, которая дружила с ним с молодых лет, вспоминала, что в этих двух балетах И. Моисеев показал он себя как актёр синтетический, чувствовавший себя уверенно в равной степени в классическом и в характерном танце. Позднее он попробует объединить этот принцип в своей постановочной практике. По мнению С. М. Мессерер, «именно эта универсальность приводила к тому, что хореографам трудно было подобрать для него ту или иную партию», поэтому ему «хронически доставались небольшие роли. Но как он их танцевал…». Но можно также сказать, что это была такая актёрская индивидуальность, которой подвластен любой хореографический материал. Балетмейстеры ценили в нём «способность быстро и точно освоить замысел и стилистику спектакля».

Центральные партии молодой и ищущий артист будет танцевать в балетах К. Я. Голейзовского и в своих собственных постановках.

Именно такой синтетический актёр и нужен был в новаторской эстетике балетов Голейзовского, который чётко угадал в нём своего артиста-интеллектуала с современным и оригинальным хореографическим мышлением.

И ещё нельзя не подумать о том, что Иосиф, с которым И. А. Моисеев встретился в своей молодости, – это не только персонаж балета, судьба которого трагична и конечна, а библейский герой, который проживёт сто десять лет и на протяжении своей долгой жизни будет возвышаться на пути своего духовного совершенствования, – обретёт высокое социальное положение, увидит и простит своих братьев и похоронит отца, – это некий прообраз прекрасной и долгой жизни И. А. Моисеева, который достигнет высот, а его танцевальное творчество будет понятно всему миру и олицетворять душу народа.

Надо сказать, что, по-видимому, это уже тогда была работа на равных, – Голейзовский напишет в дальнейшем, что Моисеев был «из тех художников, которые живут не заимствованиями, не чужими накоплениями, а приходят в театр со своими собственными открытиями, своей жаждой нового».

Работа с таким балетмейстером стала для И. Моисеева настоящим университетом. В его полотнах он познавал динамичную текучесть хореографической формы, оправленную в ритмы нового времени. Он вернётся к этому хореографическому стилю позже в коллективе «Молодой балет». Отдаст этому дань в своих постановках и будет приглашать в этот свой коллектив на постановки К. Я. Голейзовского.

И. Моисеев также учился у Голейзовского серьёзному отношению к актёрскому труду и постижению балетмейстерской профессии, умению найти подход к каждому и разгадывать индивидуальности артистов. Видел, как внимателен балетмейстер ко всем исполнителям, которых Голейзовский вовлекал в репетиционный процесс, проходивший у Голейзовского всегда в атмосфере свободного обмена суждениями, споров. Балетмейстер не приходил с заранее подготовленным хореографическим текстом. Но его изобретательная режиссура всегда была логически выстроена и продумана до деталей.

Всё зарождалось тут же, в репетиционном зале, где он преображался на глазах у исполнителей в поэта танца. Он шёл от впечатления. От мысленного образа, сиюминутно возникавшего в его изображении, и сочинял танцы, как сочиняют стихи. И о характерах героев рассказывал артистам часто не только прозой, но и в стихах. А этот язык И. Моисеев понимал, любил и знал очень хорошо. Много рассказывал о разной музыке, в том числе современной, новой. Стоило заиграть концертмейстеру, и все видели, как балетмейстером овладевала какая-то загадочная сила, границы реальности исчезали. И он будто парил над каким-то неведомым пространством. И главным было для него не подавлять своей режиссёрской волей, а осторожно настроить душу артиста на нужную волну, помочь угадать и увидеть очертания возникшего в воображении балетмейстера образа. Артистам открывалось то, что нельзя выразить словами, а можно только почувствовать. Доверяя артисту как своему единомышленнику, он каждый раз удивлялся красоте внутреннего мира человека, если удавалось затронуть неведомые струны души, извлечь неожиданные эмоциональные оттенки… Часто делал зарисовки, стараясь ухватить особенность увиденной новой пластики. Иногда приходил с множеством вариантов рисунков того или иного движения или мизансцены. И для каждого исполнителя можно было выбирать варианты.

Так пробуждалась в артисте индивидуальность, своеобразие его творческого почерка. И. А. Моисеев постигал основы и вершины балетмейстерского искусства эпохи. Учился величайшему искусству взаимосвязанности и взаимообусловленности частей при том, что всё строилось на контрастах, асимметрии форм, необычности позировок, синкопированном музыкальном ритме, ассиметрии пятна и линий.

Ни одна деталь в балетах Голейзовского не существовала сама по себе. Одно движение было связано с другим. И. А. Моисеев учился этой необыкновенной «вязи» движений, «чтобы хореографическая фраза лилась и звучала». Учился новому хореографическому языку, где органично сплетается возвышенное и земное, где есть необыкновенная ракрепощённость и в то же время большая интенсивная и напряжённая концентрация эмоций, что позднее станет важным для эстетики его ансамбля. Освобождая своих героев от пут традиционных костюмов, Голейзовский как будто бы обнажал метафизическую суть человеческих чувств. Это было характерно и для его метафорической живописи, где как будто бы подчёркнут и подсвечен каждый мускул. Благодаря «этим сплетениям возникало чувство необыкновенной чистоты…»

Моисеев вдыхал аромат высочайшей культуры балетмейстера, блеск его «художественной и чисто хореографической эрудиции». И постоянно убеждался в главной истине, которая состояла в том, что все самые оригинальные и смелые эксперименты основаны на огромном богатстве знаний и жизненного опыта, впечатлений.

Балет «Иосиф Прекрасный» воплощал всё лучшее, подготовленное большим предшествующим этапом поисков не только одного Голейзовского, был неким итогом экспериментов и реформ академического балета, которые начались у истоков XX века и продолжались в 1930-е годы. Этот спектакль был необычайно современным во всех его ипостасях – в части хореографии, постановочного решения, трактовки библейской легенды, оформления и костюмов и актёрского мастерства. Рецензенты отмечали удивительную цельность и гармоническое единение всех этих составляющих, когда невозможно рассматривать одно вне связи с другим. Продолжая или закрепляя в своём творчестве начатое М. Фокиным и А. Горским, Голейзовский стал не просто «сочинителем танцев», но и автором постановки, которому естественным образом претило любое вмешательство в свою работу.

И. А. Моисеев считал этот спектакль лучшей работой К. Голейзовского, может быть, потому, что это был первый спектакль, в котором он участвовал. «А всё, что случается с нами впервые, запоминается и по мере отдаления во времени кажется всё более замечательным». В своих воспоминаниях о К. Голейзовском Игорь Александрович высказал уверенность в том, что и сегодня этот балет с его яркой и своеобразной музыкой и декорациями воспринимался бы как новаторский. Думаю, его поразило тогда уникальное сочетание в методе балетмейстера «удивительной природности», умение отобразить первозданность страстей и вместе с тем изощрённость библейских образов или образов культуры Древнего Востока, их поэтичность и утончённость. И эти контрастные составляющие национальных колоритов всегда будут проступать в изысканных творениях самого И. А. Моисеева.

* * *

«Ниспровергателя исконных традиций», «гиперромантика и революционера формы» К. Голейзовского в Большом театре сразу же встретили неприязненно – премьеры Большого отказывались танцевать в его балетах, считая «левые» течения вредными для развития хореографического искусства. Отказывали даже просьбе балетмейстера переписать партитуру балета, не давали концертмейстера на репетиции, советуя искать пианиста на стороне. Молодёжь, которую он занимал, оказалась в трудном положении. Репетировать приходилось урывками – в свободное от работы в других спектаклях время. Бойкотировался и график репетиций этого балета.

А молодёжи так хотелось танцевать необычайно красивую и оригинальную хореографию Голейзовского, познавать новые движения, узнавать новую музыку и осваивать новые законы сочетания новаторской хореографической лексики с созвучиями балетной симфонии. И, несмотря ни на что, репетиции проходили в удивительно «радостной, творческой и захватывающей атмосфере».

И. Моисеев на заре своей балетной юности столкнулся с примером художника, который удивительным образом воплотил в себе «философа-сенсуалиста», подобно Родену в скульптуре и Модильяни в живописи, авангардиста, утверждающего новый хореографический язык штурмом устоев и штампом старого театра, ревниво отстаивающего свой академизм».

Балет имел невероятный успех, шёл с аншлагами. Голейзовский показал публике, что, кроме канонизированной красоты и эстетики классического ранга, может существовать ещё и бесконечное разнообразие её производных.

В рецензиях, в том числе отзывах Н. И. Сац и режиссёра-романтика В. Г. Сахновского, отмечался безусловный успех революционного метода Голейзовского и то, что эта постановка повлияет на дальнейшее развитие мирового балетного театра.

Оба балета были включены в репертуар, но… были и критические статьи, которые поддерживали противников реформ. В их числе композиторы А. Черепнин, Б. Асафьев, трактовавший танец «в композиционно-симфоническом плане», что, собственно, и делал Голейзовский в своём творчестве. Но понимания не было.

Противостояние, которое так активно проявилось в ходе этой работы, далее продолжилось… Тем более что все знали: балетмейстер планировал поставить ещё одну «пару» контрастных балетов: «Дона Кихота» (новую сатиру на старый балет) и «Лолу» С. Василенко.

Голейзовскому не выплачивали авторского гонорара и не подписывали с ним договор на дальнейшую работу в Большом театре. «Иосиф Прекрасный» нещадно переделывался, и балетмейстер вынужден был потребовать по этой причине снять балет с репертуара.

Будучи отторгнутым от Большого театра, К. Голейзовский осуществил ряд постановок в Одесском театре оперы и балета, наиболее сильная из которых – «Половецкий стан» к опере «Князь Игорь». И, как бы горько ему ни приходилось, балетмейстер тем не менее верил, что придёт время, когда обязательно вспомнят о его реформаторском спектакле, который являлся первой послереволюционной авангардной постановкой Большого театра. И сегодня «Иосиф Прекрасный» по праву занесён в антологию шедевров отечественного наследия балетной сцены.

Если академический МХАТ поощрял возникновение студий, отпуская их в свободное плавание, то Большой театр периодически становился в консервативную позу и проявлял по отношению к «революционерам» жёсткое отношение.

Как известно, тех, кто предполагает жить в соответствии со своими чувствами и принципами, неприятности не заставляют себя долго ждать. Не прослужив и года, И. Моисеев, М. Габович (старший) и некоторые другие молодые артисты, в том числе и балерина Л. Банк, были уволены из театра за то, что подписали письмо в адрес директора Большого театра Г. А. Колоскова в защиту своего мэтра – К. Голейзовского.

Речь шла о том, что после смерти А. Горского дирекция планировала назначить руководителем балета В.Д. Тихомирова. Было очевидно, что тогда Голейзовскому в театре не выжить. Но текст письма не был направлен персонально против В.Д. Тихомирова, хотя был очень и очень смелым. «За Голейзовским, – писалось в заявлении, – идёт всё молодое, всё то, что ищет, что творит и созидает будущее… Мы не против Тихомирова как товарища и личности, не против Тихомирова-танцовщика… Но мы будем бороться неизменно с Тихомировым-консерватором, носителем истлевающих тенденций, бороться упорно, так же, как боролся и борется он сам со всем, что ново, что стремится прорваться сквозь вековые устои нашего театра». Театральная молодёжь (более ста человек) просила дать возможность Голейзовскому работать на равных с ним правах, а главное, дать возможность воплощать свои идеи и продолжить свои постановочные эксперименты. Позиции В. Тихомирова в Большом театре были очень прочными, а содержание письма по тем временам – верхом бунтарства.

Такая активная жизнь в самом начале пребывания в театре, насыщенная богатейшими творческими и личными впечатлениями, сыграла огромную роль в самоопределении молодого артиста. В нём зарождался балетмейстерский потенциал – он сам стал участником дерзкого новаторского эксперимента. И, безусловно, этот его принципиальный поступок оказал влияние на становление его личности, его активной и смелой позиции, которая всегда будет проявляться и в творчестве, и в жизни. Он стал отстаивать главное право художника на творческий поиск и обязанность театра в этом случае идти на риск.

Моисеев оказался единственным, кто в ответ на настойчивые вопросы дирекции заявил, что текст письма составлял именно он. Таким образом, он довольно лихо «возглавил» «молодёжное движение» в защиту выдающегося балетмейстера, может быть, тогда не подозревая, что это было продолжение большой войны – борьбы архаистов и новаторов, один из этапов которой уже закончился до его прихода в Большой театр.

Противостояние в Большом театре началось не с Голейзовского. Это было логическим продолжением полемики «академистов» В. Тихомирова, Е. Гельцер, к которым тогда примыкала также и В. И. Мосолова, с А. А. Горским, у которого, в сущности, все они танцевали и на балетах которого выросли.

Десять лет назад, когда К. Голейзовский был в лучших учениках у молодого преподавателя В.Д. Тихомирова, а сам В.Д. Тихомиров блистал в балетах

А. А. Горского, никто, наверное, и представить не мог, что судьба таким мощным барьером неприятия и ненависти поставит по разные стороны учителей и учеников. И одного из этих учителей – Горского – обречёт на гибель, а ученика – Голейзовского – на долгий и довольно мучительный путь весьма экстремальных взаимоотношений с Большим театром, что, впрочем, никак не скажется на значительном объёме его выдающейся постановочной деятельности и чрезвычайно серьёзной научной работы.

Поступок молодого артиста – весьма поучительный пример. Кстати, эта порядочность и подлинное благородство будут проявляться и в дальнейшем. Так, в 1962 году, в момент весьма драматичный для выдающейся балерины А. Шелест, творческий путь которой являлся постоянным преодолением одиночества, агрессии и зависти своих коллег по Кировскому театру. Актрисы, которая «подписывала открытые письма и во всеуслышание обличала, когда лучше было смолчать». И в своём творчестве воплощала глубоко близкий своей биографии образ героини, гибнущей во имя любви и чести, по своему драматизму и своей духовной сути приближаясь к образам героинь, созданных великими русскими драматическими актрисами. Верный своему принципу делать всё возможное для восстановления справедливости, И. А. Моисеев напишет о том, что она – лучшая балерина Петербурга.

* * *

Пострадавшие обратились к А. В. Луначарскому, который, как оказалось, обожал Голейзовского. Нарком просвещения поддержал молодёжь и помог восстановиться в театре.

И. Моисеев понравился А. В. Луначарскому. И именно он первым предсказал ему будущее балетмейстера-постановщика. Важно отметить, что первый нарком просвещения был очень интеллигентным образованным человеком и настоящим театралом – автором многих пьес, стилистически разнообразных, а также большого количества фундаментальных исследований о писателях и драматургах рубежа XIX и XX веков. Будучи же на посту наркома просвещения, он оказал весьма существенное содействие всем направлениям творчества, сделал большой вклад в историю нашего искусства вообще.

С одной стороны, он бережно охранял от нападок искусство старого балетного театра, который после революции оказался в настоящей опасности, и благодаря его поддержке великие академические театры Москвы и Петербурга были сохранены после революции, а с другой – поддерживал все интересные новаторские устремления. Очень любил «опекать молодёжь». Общение с такой личностью было крайне полезным для молодого артиста.

Здесь присутствует любопытный психологический момент. Ситуация с И. Моисеевым как будто зеркально повторяет происшедшее с К. Голейзовским, который был на четырнадцать лет старше и познакомился с Луначарским в начале 1920-х годов.

Луначарский помогал многим. В частности, пытался помочь сохранить собственность Ф. И. Шаляпину, которой его лишили после революции и которого мучали обысками и разного рода обвинениями, «когда жизнь с каждым днём становилась… официальное, суше, бездушнее», как выражается довольно мягко сам Шаляпин.

В формировании личности Голейзовского А. В. Луначарский также сыграл огромную роль – заинтересовавшись его жизнью и творчеством, а также его положением в театре, был постоянно внимателен к балетмейстеру, читал написанные им сценарии будущих постановок, помогал советами, помогал обрести уверенность в своих силах. Беседы с ним оставили неизгладимый след в душе Голейзовского. Балет «Иосиф Прекрасный» увидел свет рампы Большого театра по настойчивой инициативе наркома. И именно А. В. Луначарский содействовал возвращению балетмейстера в Большой театр. Голейзовский знал это и до конца жизни был благодарен Луначарскому. Поэтому в 1970 году, незадолго до своей смерти, в статье «Несколько замечаний о хореографии и о балетном театре» напишет, в частности, о том, как помогал А. В. Луначарский молодым новаторам, следил за их экспериментами и о том, что его энциклопедические знания и понимание искусства, которыми он щедро одаривал творческую молодёжь, его мудрые советы всегда имели серьёзное влияние и воспитывали в молодых художниках необходимые для творцов качества – верность своей идее, умение её отстоять и воплотить, довести начатое дело до конца.

А. В. Луначарский пригласил И. Моисеева на свои знаменитые «четверги», которые устраивала его супруга, актриса Н. А. Луначарская-Розенель, где собиралась художественная элита Москвы – писатели, драматурги, режиссёры, актёры, художники, скульпторы, музыканты, поэты. Потом она напишет интересные воспоминания «Память сердца» об этих встречах художественной интеллигенции и о диспутах, которые разгорались в их доме.

И. А. Моисеев очень ярко описывает свой первый визит к Луначарскому:

«Открыла горничная. В наколке. С белым фартуком, как в Европе…» Далее Луначарский представил его собравшимся людям: «Господа, хочу вам представить молодого человека, которому я предсказываю большое будущее. После его слов ко мне подошли – Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Владимир Маяковский, Иосиф Уткин, Анри Барбюс». С последним Игорь Моисеев стал общаться на французском.

Луначарский в этот же первый визит И. Моисеева предложил тему для разговора, и они говорили «о течениях, системах, театральных премьерах, упоминали имена Станиславского, Вахтангова». Моисеев «… молчал, поскольку до сих пор ничего, кроме спектаклей Большого театра, не видел. Быть мальчиком при взрослых… не позволяло самолюбие», и он «решил обязательно наверстать упущенное».

Хотя, конечно, здесь проявляется невероятная скромность И. А. Моисеева, который, как вспоминает А. Мессерер вместе с М. Габовичем, тоже посещавшие эти замечательные собрания, весьма отважно вступал в общие беседы. Так, например, во время одного из разговоров с наркомом молодые артисты предложили создать балетный журнал. Тогда вопрос пришлось отложить из-за трудностей послереволюционного времени с бумагой.

В своей книге И. А. Моисеев пишет о том, что, как когда-то М. Фокин, на разных этапах своей творческой деятельности пытался привлечь профессиональных хореографов к разговору о проблемах танцевального искусства, надеясь, что из таких бесед, возможно, споров, родятся «новые идеи, новые разветвления жанровых разработок». Но тщетно…

Вопрос о журнале И. А. Моисеев ставил со свойственной ему настойчивостью и в предвоенное время, и позднее – в 1960-70-е годы вместе с ведущими балетмейстерами Москвы и Петербурга – Р. Захаровым, К. Сергеевым, П. Гусевым, Ю. Григоровичем – ставил его перед Сусловым. И тогда отказ тоже мотивировали нехваткой бумаги…

Журнал «Балет» был основан в 1981 году, но И. А. Моисеев «за всё время его существования» не нашёл «в нём серьёзной статьи о проблемах танца, которых… у нашего искусства предостаточно»… Что же, такая строгая оценка имеет под собой почву. Мастер такого масштаба имеет право на суждения, выстраданные в каждом слове, и принципы, сформированные жизнью.

Но отправимся в то время, когда нашему герою всего девятнадцать лет и он волею судьбы активно занимается изучением своего театрального времени, осознаёт значимость достижений драматического театра.

Несмотря на протесты молодых артистов, В.Д. Тихомирова всё же назначили к руководству Большим. Авторитет наркома А. В. Луначарского помог лишь восстановиться в театре – новый руководитель балета не занимал И. А. Моисеева более года. По утрам И. А. Моисеев приходил заниматься в класс и далее был свободен. Коробка с гримом, которую ежегодно выдают артистам к началу сезона, лежала нераспечатанной. Но в сезон 1925/26 годов. Большой театр отмечал свой столетний юбилей. В.Д. Тихомиров готовил второй акт «Сильфиды».

Можно себе представить, как переживал свою опалу молодой артист и какие силы нужны были для того, чтобы абстрагироваться и уходить в свои занятия.

Но интересно, что и юбилей этот, несмотря на наличие большой и весомой торжественной части в речах А. В. Луначарского и выдающихся представителей театральной элиты – Станиславского, Немировича-Данченко, Книппер-Чеховой, Москвина, Южина, Ильинского, Таирова, Коонен и многих других, тоже подтвердил некую кризисность, тревожившую вышеупомянутых великих реформаторов и талантливую молодёжь.

«Сильфида» не удалась. По свидетельству очевидцев, простые и строгие линии её танцев были «мало одухотворены». И, как вспоминает С. Холфина, поэтичность романтического балета была недостаточно ярко донесена участниками спектакля.

Зато настоящее потрясение И. А. Моисеев испытал, посмотрев фокинскую «Шопениану». В этом балете наряду с общепринятой эстетикой танцевальных форм он увидел совершенно особенные моменты, которые в своё время и являлись атрибутами новаторского, «фокинского балета» – в части его хореографической лексики, особенной присущей романтическому наследию удлинённости линий и эмоциональному фону, то «хореографическое многоголосье», которое отличало этот балет от множества других, «белотюниковских»…

И. А. Моисеева поразило, что «танцем можно писать, говорить… что можно создать танцевальный орнамент такой же гармоничный, как ансамбли архитектурных форм, орнамент, который, видоизменяясь, становится в высшей степени эмоциональным и выразительным». М. Петипа «был архитектором танца. Его построения были непреложны, но статичны». А вот органично «выйти из одного положения в другое» блестяще удавалось Фокину в «Половецких плясках» и «Умирающем лебеде». Сильное впечатление на И. А. Моисеева произвела подвижность хореографии Михаила Фокина и вместе с тем совершенство его пластических рисунков. Оказалось, что «хореографическую картину… можно писать людьми».

«Раньше я полагал, что танец – это только виртуозное владение своим телом, и потому требует большой техники, Фокин заставил меня понять, что рисунок танца не менее значим, чем то, что делает солист».

В этот период вынужденного простоя Моисеев упорно занимался самообразованием, провёл почти весь 1926 год в библиотеке исторического музея, много читал и штудировал историю искусств, что станет его постоянным и любимым занятием на всю жизнь.

После полутора лет ежедневных занятий в библиотеках И. Моисеев поступил в уникальный университет при Большом театре, предназначенный для его творческого состава. Давний бунт наставницы И. Моисеева В. И. Мосоловой, по-видимому, имел глубочайшие последствия относительно изменений к лучшему в жизнедеятельности первого театра страны. Это было вполне созвучно эпохе: народный университет при Большом театре – вероятно, последнее явление, оставшееся от дореволюционной традиции демократизации всех сфер общественной жизни, наметившейся на рубеже XIX–XX веков.

Тогда, особенно в первое десятилетие XX века, подобные университеты были открыты в Москве, Астрахани, Воронеже, Самаре, Смоленске, многих других городах. В уставах таких университетов подчёркивалось, что в своей деятельности они находятся вне политики и каких-либо партий. К лекционной работе привлекались лучшие представители профессорского-преподавательского состава государственных университетов. Учиться в таких университетах могли все желающие…

Университет, который действовал в Большом театре, являлся настоящим гуманитарным чудом. Лекции читали лучшие умы эпохи – такие учёные, как В. Асмус, даже священники – знатоки истории и философии.

Но и там эрудированность молодого артиста И. Моисеева постепенно становилась известной. Поскольку профессора заканчивали свои лекции фразой: «А кому что-то непонятно, спросите у Моисеева». В личном общении, как вспоминает С. И. Мессерер, И. Моисеев блистал красноречием, поражал «незаурядным ораторским даром», который достался ему от отца. «Аргументы, контраргументы, риторические повторы, кольцевые композиции – всё это у него отскакивало от зубов… Его красноречие приходилось весьма кстати на наших так называемых судах над литературными героями» в популярных тогда импровизированных диспутах, которыми развлекалась театральная молодёжь, организацией которых Моисеев успешно занимался ещё в хореографическом училище. «Кто виноват, что Анна Каренина бросилась под поезд?» и множество других сложных тем обсуждалось на таких диспутах. «Тягаться с Моисеевым в роли прокурора на таком суде считалось немыслимым».

Кульминацией этого «интеллектуального пиршества» были беседы-дискуссии А. В. Луначарского и митрополита-«обновленца» А. Введенского при огромном стечении зрителей, где явно выигрывал священнослужитель, великолепно знающий богословие, философию, историю и, в частности, марксизм. Для слушателей это была ещё и блистательная школа ораторского искусства. И это при том, что в том же 1924 году «в столичных университетах были ликвидированы историко-филологические факультеты» и «историческая наука подпадала под строжайший надзор, а категория прошлого… как и само это прошлое, подвергалось сомнению и негативной оценке». Так развивался историзм мышления будущего хореографа, шлифовался и оттачивался его безусловный и виртуозный дар диалектики, и который проявлялся ещё во время обучения в училище.

Это время весьма показательно для раскрытия личности И. Моисеева. «Я ничего не заканчивал – только Московское хореографическое училище». Подчеркнём – три года в училище. «Всё остальное я сумел извлечь из собственного опыта. Я профессор по самоучению, сам себя образовал», – вспоминал Игорь Александрович. Результаты этого «самоучения» говорят сами за себя. Поэтому в дальнейшем он требовал совершенствования от своих артистов. Старался, как мог, прививать им знания и выстроил целую систему воспитания творческой личности, которая и стала воплощением его собственного опыта.

Понятно, что это интеллектуальное пиршество было вскоре запрещено, а Луначарский, как известно, отправлен послом в Испанию.

Вот в такой обстановке «кровопролитного эстетического мятежа» разных поколений и людей порой противоположных взглядов начинал свою творческую деятельность И. А. Моисеев. И, может быть, поэтому молодой артист балета повёл себя так революционно с самого начала своего прихода в Большой театр.

* * *

Теперь необходимо поговорить о В.Д. Тихомирове, который был «хранителем… московской школы классического балета» и противником реформ.

В. Д. Тихомиров был неким олицетворением московской школы – «с её мягкостью, закруглённостью, пластичностью и вместе с тем стремительностью», эмоциональностью танца. И, конечно же, его знали как великолепного педагога и репетитора.

В 15 лет ему была предоставлена возможность совершенствоваться у петербургских педагогов П. А. Гердта, «первого принца самого Петипа», и X. П. Иогансона, которые обучили его секретам петербургской школы – «чистоте и чёткости линий и форм», «присущей ей строгостью и приверженностью канонам».