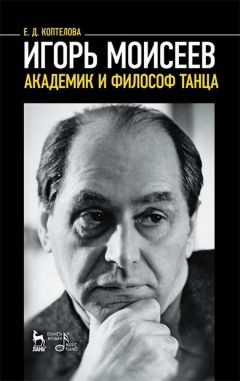

Читать книгу "Игорь Моисеев – академик и философ танца"

Автор книги: Евгения Коптелова

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

* * *

В 1932 году И. Моисееву предложили поставить балет «Саламбо» на музыку А. Арендса. И снова «в рекордный срок» – за полтора месяца, что характерно для условий его постановочной практики в Большом театре. На это, как вспоминал сам Игорь Александрович, можно было соглашаться только в его юношеском возрасте и с его «энтузиазмом». Он работал круглосуточно. По ночам готовился к репетициям.

У Горского на подготовку этого балета ушло 11 лет.

Если говорить о преемственности, то на молодого балетмейстера, думаю, очень повлияла сама сценическая история этого балета и стремление А. Горского в своей реформе хореографического языка отойти от традиционных классических форм, частично отказавшись от пуантов, использовать свободную пластику и строить своё хореографическое действие по подобию мхатовского «действенного метода», в результате чего образы спектакля обретали психологическую глубину и непривычную для балетного театра достоверность.

И. Моисеев в этой своей первой самостоятельной постановке продолжал трудное дело А. Горского, который, например, часто боролся с композиторами А. Симоном и А. Арендсом, считая, что они «ограничивались пассивным участием в разрешении драматургических линий спектакля… лишь обеспечивали надёжную «танцевальную» опору сценического действия». Критики полагали, что проблемы несоответствия экспериментальных мимодрам «Дочь Гудулы» и «Саламбо» его первоначальным замыслам в несоответствии масштаба выдающихся литературных произведений слишком обыкновенной танцевальной музыке.

И. А. Моисеев работал в сложной обстановке. В Большом театре его уже называли «выскочкой» – фактически с самых первых обстоятельств пребывания молодого артиста и (вскоре) балетмейстера в первом театре страны было положено начало той ситуации отторжения и непонимания, которая в дальнейшем определит его уход.

В этот период интриг вокруг «Саламбо» И. А. Моисеева снова очень поддерживает и напутствует отец. Высланный очередной раз как «бывший дворянин» в Саратов, он пишет ему 15 января 1932 года:

«Дорогой мой Игорёк!.. В эти минуты, милый, мне хочется прийти душевно тебе на помощь; крикнуть через пространства: “Мужайся… Не теряй ни силы, ни бодрости, ни радости в себе”… Делай спокойно и радостно свою работу, клади в неё свою энергию и не думай о результатах. Они придут, когда созреет твой посев… Я пламенно, страстно желаю тебе успеха… Но за всем этим… вижу, с чем ты имеешь дело сейчас. Именно потому… желаю… чтобы ты поверил в себя и свои творческие силы и возможности, чтобы проснулось в тебе то, что есть непобедимое в человеке, его затаенное в глубинах сознания “я”».

Отец всегда старался воспитывать в Игоре необходимый для жизни, требующей неимоверной выдержки, «радостный» стоицизм. В этом же письме он пишет: «Посмотри, милый Игорчик, на маму… В чём неиссякаемый источник её энергии, что поддерживает и побеждает слабость её природного организма, как не беспримерная любовь к тебе и желание без границ быть тебе полезной в меру сил?! Люби маму, помогай. Но ни болезнь её, ни даже смерть, её или моя, или кого бы ты ни любил, не должны убить, повторю, света и радости и жизни в твоей Душе!..»

И. А. Моисеев сумел призвать упомянутого композитора А. Арендса к совместной работе. И это тоже станет его принципом в дальнейшем – внимание к музыкальной стороне постановки и тесное сотворчество с композитором – даже при его первоначальном нежелании что-то активно менять в партитуре.

По колориту «Саламбо» можно считать своеобразным историческим продолжением «Иосифа Прекрасного», отражающим следующий, ничуть не менее интересный этап жизни человечества – поистине библейский исход и взаимоброжение народов, трудную, кровавую, жестокую, но героическую и прекрасную жизнь древних, историю Карфагена – молоха бесчисленного количества наций. Это роман-сражение, точнее, множество сражений, большое эпическое полотно, открывающее нам Карфаген, по Флоберу, – цивилизацию высокоразвитую, подобную Атлантиде, неограниченных возможностей и сказочной красоты и богатства, выдающегося флота, гениального строительства, но в то же время жестокости и граничащего с безумием мужества, которая держала мир 600 лет и будила в варварах противоречивые чувства. Обозначенный Флобером период – четвёртый век до нашей эры, когда «чередование веков… нагромождалось одно на другое странным и непонятным образом… и… чувствовалась… память о далёких отчизнах». Вспоминалась, например, совпадающая по времени эпоха расцвета афинской демократии.

Карфаген имел свою мифологию и легенду о тайне рождения мира. В музыкальной прозе Флобера «с пластической определённостью» (выражение Г. Д. Аннунцио) доподлинно воссоздана атмосфера его возможного сценического образа – ничего и не надо было придумывать специально: «До того, как появились боги», – рассказывает верховный жрец – «был только мрак, и в нём носилось дыхание, тяжёлое и смутное, как сознание человека во сне. Потом мрак сплотился, создав Желание и Облако, а из Желания и Облака вышла первобытная Материя» в виде «грязной, чёрной, ледяной глубокой воды», «заключающей в себе нечувствующих чудовищ, разрозненные части будущих форм, которые изображены на стенах святилищ… Потом Материя сгустилась. Она сделалась яйцом. Яйцо разбилось. Одна половина образовала землю, другая – небесный свод. Появились солнце, луна, ветры, тучи. Под ударами грома проснулись разумные существа».

Оформление возможного спектакля присутствовало в романе Флобера. Стенная живопись изображала женщину. «Ноги её занимали всю стену доверху. Тело тянулось вдоль потолка. С её пупка свисало на шнурке огромное яйцо, и она опрокидывалась на другую стену головой вниз, до самых плит пола, которых касались её заострённые пальцы». Другая «фреска» изображала «бесконечное количество животных, изнурённых, задыхающихся, выпускавших когти и сплетавшихся в таинственном беспорядке, наводившем ужас. У змей оказались ноги, у быков – крылья; рыбы с человечьими головами пожирали плоды, цветы распускались в пасти у крокодилов, а слоны с поднятыми хоботами гордо носились по лазури неба, подобно орлам».

Люди и жрецы этого особенного государства поклонялись неведомым предметам, упавшим с луны и создавшим первостихии – небо, огонь, и стремились «постигнуть… дух, скрытый за внешними явлениями, презирали смерть и всё случайное, были преисполнены «спокойного мужества, не подвластного жалости и страху… Город, углубляясь, спускался вниз длинным сгибом со своими куполами, храмами, золотыми кровлями, домами, пальмовыми рощами… портами, площадями и внутренними двориками, узором улиц и людей… Кругом был рассыпан Золотой песок, «тонкие волокна, извлечённые из морских трав, висели между льном из Египта, Греции…. и Иудеи; кораллы поднимались кустами у нижнего края стен; в воздухе носился… смешанный запах духов, кожи, пряностей и страусовых перьев, висевших большими пучками на самом верху свода. Перед каждым коридором стояли слоновые клыки, соединёнными концами образуя арку над дверью».

Но битва с Римом изменит мир – всей этой красоте суждено было погибнуть в процессе этого верховного конфликта цивилизации и варварства, или, что было показано зрителю начала XX века в балете А. Горского, – социальных «верхов» и «низов». При этом «низы» в балете И. Моисеева были отражены достаточно смело и отнюдь не позитивно.

В каком-то смысле маститые К. Я. Голейзовский в своём «Иосифе Прекрасном» и А. Горский в «Саламбо» и молодой И. Моисеев в завуалированной форме отражали тот молох войны, который повернул вспять всё лучшее и живительное, что было у истоков XX века.

И можно себе представить, как молодой балетмейстер с его пристрастиями погружался в эти флоберовские описания роскоши и страстей многоликого варварского мира – месиво национальных культур и менталитетов бытия. «Видение древнего мира» – «лирическое» и одновременно «горластое», как определял его сам Флобер, который был невероятно увлечён живописной стороной происходящего.

«Тут были люди разных наций – лигуры, лузитанцы, балеары, негры и беглецы из Рима. Наряду с тяжёлым дорийским говором раздавались кельтские голоса, грохотавшие, как боевые колесницы, ионийские окончания сталкивались с согласными пустыни, резкими, точно крики шакала. Грека можно было отличить по тонкому стану, египтянина – по высоким сутулым плечам, кандабра – по толстым икрам. На шлемах у карийцев горделиво покачивались перья; каппадокийские стрелки расписали своё тело большими цветами; несколько лидийцев с серьгами в ушах садились за трапезу в женских одеждах и туфлях. Иные, намазавшись для праздника киноварью, похожи были на коралловые статуи. Они разлеглись на подушках, сидя на корточках вокруг больших блюд или же лежа на животе, хватали куски мяса и насыщались, упёршись локтями, в мирной позе львов, разрывающих добычу».

Для И. А. Моисеева материал, выраженный столь образно – живописно, музыкально и пластически, был первой самостоятельной профессиональной энциклопедией национальных художественных культур во всём симфоническом многоголосии их бытия.

И очень важным оказался опыт работы с массовыми сценами, поскольку вся постановка, весь этот невероятно колоритный флоберовский материал и представлял собой множество больших массовых сцен.

Эти массы народа тысячами гибли в сказочных морских путешествиях, теряя несметные богатства, иные проникали «в Колхиду, к урийцам, к эстам», похищали «в Архипелаге тысячу пятьсот дев» и топили чужеземные корабли, «чтобы не обнаружилась тайна путей». Вернувшиеся домой не могли ничего рассказать об увиденном и пережитом – «ветер, отягощённый ароматами, усыплял матросов», и слабела их память, зато их жилища были набиты «бронзовыми плитами, слитками серебра и полосы железа чередовались с кругами олова, привезёнными… по Туманному морю».

Но уцелевшие и сохранившие память рассказывали, «что далеко за… страной великих обезьян они видели огромные царства, где всё, даже мельчайшая домашняя утварь, сделано из золота, где течёт река молочного цвета, широкая, как море, где есть леса с синими деревьями, холмы благоуханий и чудовища с человеческими лицами, живущие на скалах… чтобы видеть, глаза их распускаются, как цветы; дальше за озёрами, которые охраняют драконы, возвышаются хрустальные горы, поддерживающие солнце»…

«Саламбо сходила по лестнице с галеры… её прислужницы следовали за нею… Головы негритянок казались чёрными пятнами среди золотых повязок, стягивавших лоб римлянок. У некоторых были в волосах серебряные стрелы, изумрудные бабочки или длинные булавки, расположенные в виде солнца. Среди всех этих жёлтых, белых и синих одежд сверкали кольца, пряжки, ожерелья, бахрома и браслеты; слышался шелест лёгких тканей…». Когда стихли приветствия рабов, «женщины, закрывшись руками, испустили все вместе странный крик, подобный вою волчиц, такой бешеный и пронзительный, что большая лестница из чёрного дерева, на которой они толпились, зазвенела. Точно лира…».

Тщательно изучая прозу Флобера, Моисеев уже в этой своей ранней работе использовал первоисточник не как «копируемую натуру», а как «средство обогащения художественного образа», создавая свой оригинальный сценарий постановки. И окончательно уверился в том, что в дальнейшем будет ставить только по собственному сценарию.

Е. Луцкая в книге «Жизнь в танце» писала: «Каждая из постановок Моисеева объективно ставила серьёзную проблему развития советской хореографии, предлагала нечто положительное в общем опыте исканий принципов современного спектакля».

К премьере спектакля И. А. Моисеев выпустил брошюру, где сформулировал свои режиссёрские задачи по этой постановке:

«1) Замена условного жеста жестом реалистическим, понятным «непосвящённым»;

2) Отказ от условного стиля танца и замена его таким стилем, который подсказывается содержанием балета и его историческим рисунком;

3) Проработка собирательных образов, исполняемых массой, достижение выразительности и цельности их, повышение роли и значения в спектакле массовых эпизодов как самостоятельного явления сценического действия;

4) Борьба за организующую роль режиссуры в балете в целях достижения чёткости и последовательности в развитии сценического действия».

Балетмейстер стремился передать «масштабность событий, судеб, характеров», сам литературный первоисточник предполагал такое зрелище.

И. А. Моисеев получил интереснейшую возможность удовлетворения своих авторских пристрастий к созданию массовых народных сцен, чему весьма способствовали сочный колорит романа, его пространство, являющее собирательный образ множества национальных культур.

Групповые танцы были чрезвычайно разнообразны – идущие последовательно блестящим дивертисментом бедуинский египетский танец, пиррические пляски создавали разноликий, красочный, обобщённый образ восточной армии, весьма отличный от принятых для «ориентальных» спектаклей канонов и, в частности, от тех традиций, которые он использовал при постановке массовых сцен к операм «Демон» и «Турандот».

Массовость и ансамблевость – корневые качества танцевального искусства, которые Моисеев возведёт во главу угла своей эстетики ещё в бытность в Большом театре.

Если Горский буквально растворялся в этих колоритных и экзотических народных сценах, то И. А. Моисеев, вбиравший опыт современной и авангардной постановочной театральной культуры, всегда имея перед собой примеры новаторской культуры спектаклей Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, стремился к более аскетичному оформлению, укрупняя символику и погружаясь в характеры действующих лиц, увеличивая степень драматизма и агрессии их проявлений, обостряя страсти. В дальнейшем такой аскетичный подход к оформлению его режиссёрских идей в пользу акцентировки нюансов внутренних переживаний персонажей того или иного сюжета станет частью эстетики танцевального наследия его ансамбля.

Балет А. Горского начинался с пышной картины праздника наёмного войска Карфагена, где столкновение подвыпивших воинов – это всего лишь бытовой эпизод, весьма естественный для такой попойки уставших солдат, грубых и безрассудных, всегда готовых к драке по любому поводу. Тональность балета И. А. Моисеева обогащается необыкновенной энергетикой, ощущением взрывчатой силой конфликта, который в любой момент может прорваться.

И. Моисеевым были тщательно разработаны сольные партии.

Нэлли Ончурова пишет в статье «Две постановки «Саламбо» (1910 и 1932 годов):

«Пир, устраиваемый Гамилькаром, жрецами и старейшинами Карфагена, – это подачка наёмникам, которым уже давно не платили жалованья. Это не праздник в садах, а втиснутая в каменный мешок внутреннего дворца толпа, в которой готово выплеснуться ничем не заглушаемое недовольство. Достаточно искры, чтобы взметнулся мятеж… У Моисеева дана чёткая социальная подоплёка: в мире, построенном на грабеже и обмане, возможна любая подлость, здесь своё право можно отстоять только силой».

У Горского «Мато делает смотр войскам», у Моисеева «в лагере наёмников происходит обряд кровавого братания Мато и Нар-Гаваса».

У самого задника на широком помосте со спускающимися ступенями стояла колоссальная фигура Танит, богини женского начала, любви и плодородия, олицетворяемого луной. Статуя с плотно прижатыми по бокам непропорционально длинными руками напоминал мумию, спелёнутую священным плащом, заимфом», который и определил трагедию любви воина Мато, трагедию его жизни и душевные терзания главной героини – красавицы Саламбо (Н. Подгорецкой).

В балете у И. А. Моисеева партию Мато танцевали три солиста – А. Ермолаев, М. Габович и сам Моисеев, который как постановщик идеально воплощал свой замысел.

В партии Мато И. А. Моисееву удалось в каком-то смысле отразить накопленный духовный и жизненный опыт. Многое оказалось близко в этом образе.

Н. Ончурова в статье «Две постановки «Саламбо» рассказывает:

«Первое, что бросалось в глаза, неожиданная интеллигентность облика. Она ощутима в невоинственной мягкости позы с задумчиво сложенными на груди руками и более всего в пытливом взгляде молодого человека, привыкшего размышлять и сопоставлять, а не приказывать и убивать. Богатая сложность внутреннего мира сочеталась с внешним обликом, полным непринуждённого достоинства: воинский костюм подчёркивал стройность и гибкость тела, широкая тесьма сдерживала густую шапку волос на голове. Схватка такого человека с миром подлости и насилия неизбежна. Предрешён и финал».

В сущности, трагедия главного героя балета Мато заключалась в верховном конфликте любого романтического произведения – «личность и толпа», который является «вечным сюжетом» нашей действительности. Невольно напрашивались аналогия с судьбами художников – балетмейстеров и новаторов – старших современников И. А. Моисеева А. Горского и К. Голейзовского, которые складывались на его глазах, коллизиями его собственной жизни.

Атмосфера, созданная в балете И. А. Моисеева, была и величественная, взывавшая к древним богам неведомой земли, и камерная, трагическая, способствовавшая укрупнению человеческих характеров, неоднозначных и противоречивых, обострению эмоций и столкновений противоборствующих сил. Чувством тревоги было пронизано и аскетичное декорационное решение спектакля.

А. Мессерер танцевал очень эффектную партию Фанатика. Его неистовая пляска перед жертвоприношением Ваалу с её невероятными движениями в костюме с меховыми хвостами и начернённым лицом была феноменальна. В течение шести минут он танцевал до исступления, пока в трансе не падал замертво. И потом всегда брал эту партию в свои концертные программы.

Пространство спектакля было насыщено любовью – любовью к богам, вступившей в конфликт с обычным земным и очень сильным чувством к человеку.

На сцене снова странная героиня, углублённая в себя и в свой загадочный и таинственный внутренний мир – первоначальное название романа «Анубис» – «про женщину, которая любит бога». «Иногда… из глубины моего существа поднимаются горячие вихри, более тяжёлые, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Огненный шар клубится в моей груди и подступает к горлу, он душит меня, и мне кажется, что я умираю. А потом что-то сладостное, пронизывающее меня от чела до пят, пробегает по всему моему телу… меня обволакивает какая-то ласка, и я изнемогаю, точно надо мной распростёрся бог. О, как бы я хотела изойти в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, скользить и подняться к тебе, о мать!.. Какой-то дух преисполняет меня любовью… Меня ослепляют молнии, и потом я снова погружаюсь во мрак», – так о себе рассказывала героиня Флобера.

Партию Саламбо, дремлющей богини, предстояло танцевать Нине Подгорецкой – замечательной балерине и первой любви Игоря Александровича. Именно она в дальнейшем будет помогать ему создавать ансамбль, прививать культуру классического танца первому поколению моисеевцев – народников.

По мнению Флобера и, думаю, тех, кто интересовался его творчеством, настоящие чувства – сродни тем, что знали эллины, – ещё сохранялись на Востоке. Чувства Саламбо и Мато возвышенны. Показать любовь «в карфагенском духе» – значит изобразить мужчину, которому кажется, что он держит в объятиях луну, и женщину, которой кажется, что она отдаётся солнцу.

Образы «вечно женственного» были порождены сознанием этой мистической связи с природными, глубинными началами человеческой натуры.

XX век начался с реабилитации красоты в художественной жизни и настроении умов, с создания, как это бывало на каждом этапе развития культуры, своего идеала женщины, который превратился в символ времени.

С точки зрения романтиков именно женщина являлась инстинктивной носительницей бесконечного и божественного. Они становились проповедниками воспитания женщин, считали своим долгом помочь освободить некие мистические природные силы, дремлющие в глубинах женской души. Отсюда искусство и литература первой четверти XX века были одержимы поисками «вечно женственного».

И вот образ Саламбо с ее странным томлением, нездешними думами, женщина, в которой проснулась давно забытая богиня, существующая как бы на границе жизни и поэтической вечности. Наивная, диковатая, с элементарным, плохо развитым умом, она полна неясного самой себе томления, странных своей настойчивостью и силой душевных порывов.

К такому образу, безусловно, более тяготели утонченные балерины Н. Подгорецкая и Л. Банк, прошедшие школу К. Голейзовского. Такой идеал «вечно женственного» когда-то воплощала в своём творчестве открытая Горским балерина С. Фёдорова.

Моисеев вводит в свой балет картину, отсутствующую у Горского: сон Саламбо. Но это не привычный балетный сон-феерия, дающий возможность «лишний раз» потанцевать, а точно рассчитанный художественный приём, создающий атмосферу неотвратимости надвигающихся событий. Саламбо… идёт среди колонн храма Танит… В отдалении возникает зыбкая, нереальная в столбе лунного света фигура богини. Внезапное пробуждение Саламбо связано с появлением Мато…», который украл плащ Танит.

Атмосфере этой высокой духовности И. А. Моисеев противопоставляет губительные лики войны, которая «безжалостно растаптывает… место встречи двух героев. Их нерасцветшую любовь, саму жизнь. На месте палатки вырастает лес копий, пёстрых обрывков боевых знамён, падают пронзённые, искромсанные в схватке тела». Победа зловещего красавца Гамилькара (в исполнении самого красивого танцовщика Большого театра А. Лащилина) неотвратима.

Балет имел успех. Но определяющую роль в неоправданно краткой сценической судьбе этой постановки сыграло роковое её сходство с версией А. Горского. Эффектные декорации балета И. Моисеева, сделанные из клеёнки, очень быстро потрескались и были утрачены, а новые готовить не стали. Балет сняли как «чуждый по содержанию и мировоззрению советскому зрителю» – в этом состояли претензии некоторых критиков.

Малиновская уже «козыряла» молодым балетмейстером. И молодой «фрондёр», как прозвали Моисеева некоторые критики, продолжал свои поиски, необычные относительно ситуации в Большом театре, но совершенно закономерные с исторической точки зрения.

«Саламбо» был этапным балетом на пути освоения героической темы и утверждения роли характерного танца, который перестал «считаться «второсортным», постепенно приобретал «невиданные ранее мощь и выразительную силу, стал действенной характеристикой персонажей».

В этом же году ведущим характерно-гротесковым танцовщиком В. И. Вайноненом был поставлен балет «Пламя Парижа» – «народно-героическая эпопея», где также впечатляли массовые сцены и интересные народно-сценические танцы – марсельский, овернский, баскский, «Карманьола». Танцы отличались «изыском, изобретательной музыкальностью».

Зритель жаждал сюжета, сильных драматических страстей, современных героев на балетной сцене.

* * *

В 1930-е годы И. Моисееву снова посчастливится поработать с К. Я. Голейзовским.

Нина Подгорецкая, в то время выпускница училища Большого театра, а в будущем солистка Большого театра, единомышленница К. Я. Голейзовского и одна из постоянных участниц его экспериментов, будущая супруга И. Моисеева и звезда первого поколения Ансамбля Игоря Моисеева, оставила замечательные воспоминания о К. Я. Голейзовском, где она рассказывает о творческих поисках балетмейстера и о той обстановке, которая сложилась вокруг новатора в Большом театре.

По причине вышеозначенных неприятностей в 1930-е годы Голейзовский ставит в Большом только отдельные концертные программы, где с блеском выявляется его стилистика. Н. Подгорецкая – частая участница его постановок: в 1927 году – в «Элегии» С. Рахманинова и в сольном испанском танце «Астуриас» из балета «Кармен» Б. Бера вместе с М. Габовичем, а в 1933 году – Мадьярский танец («Венгерская сюита», которая составляла целое большое отделение программы) с А. Царманом и А. Жуковым, Мазурка Ф. Шопена с И. А. Моисеевым, а в 1934 году – «Песнь любви» на музыку Ф. Листа.

Революционность поисков Голейзовского проявлялась постоянно и будоражила его противников. «После его постановок испанских танцев было уже невозможно вернуться к архаичной трактовке этих танцев, принятой в старых классических балетах», – писала Н. Подгорецкая в своей статье о балетмейстере.

В это же время он ставит танцевальную сюиту «Кармен» на музыку Ж. Бизе с фрагментами из музыки к «Арлезианке» и осуществляет реставрацию древнегреческой ритуальной пляски в сюите «Дионис» А. Шеншина.

Важно также и то, что свой неиссякаемый интерес к природе и народному танцу Голейзовский, несмотря на тяготы и гонения, испытывал постоянно. Опыты балетного симфонизма сочетались у него с нарастающим углублённым интересом к фольклору различных народов, значение которого он понял очень давно. Постепенно это становится важнейшим источником его вдохновения. Он встречается с историками, лингвистами, собирает иконографический материал, занимается подлинно научной работой. Стремится показывать свои хореографические опыты, где возможно.

Так, в 1929 году на сценах Большого театра и Московской консерватории ему вместе с дирижёром Ю. Файером удаётся показать трёхактное «академическое представление» – новый вариант «Листианы», сюиту испанских плясок из балета С. Василенко «Лола» и «Хореофрагменты» на музыку И. Дунаевского.

В 1933 году его снова приглашают в штат Большого театра, где он сразу начинает ставить сложнейший спектакль в своей любимой трёхчастной форме, который подводит серьёзный итог предыдущему этапу его поисков.

Первая часть этого многосложного действа «Дионис» воплощает программную штайнеровскую идею движения дионисийского танца, переливающегося в «аполлонический хоровод». Ему достаточно было «предложить танцовщикам несколько ракурсов печального склонения тел, замедлить, затормозить их горестный ход, чтобы в танце возникло ощущение траурного шествия, дыхание античной трагедии», – вспоминал Б. Львов-Анохин. Чтобы постигнуть музыку и ритмы античного танца, Голейзовский долгое время насыщался мелодикой и ритмами античной поэзии. И балет называли «триумфом» воспроизведения «скульптурного изображения» эллинов.

«Делайте позы резко угловато и особо отчетливо, так же, как… отбиваете синкопы в мадьярских танцах. Не двигайтесь, когда нет музыки», – учил артистов Голейзовский внутренней взаимосвязи частей программы. Балетмейстер придавал большое значение связанности действия. – «Номера ни в коем случае не должны были выглядеть дивертисментными».

Можно сказать, что И. А. Моисеев исполнял в этом балете главную партию – протагониста, который вёл за собой танцующих вакханок и менад. В какой-то мере играл самого Голейзовского, ведущего за собой молодые души по склону жизненной трагедии. Голейзовский учил артиста общению с каждым участником этого шествия, он должен был вести этот разговор в течение всего действия.

«Дионис» подробнейшим образом знакомил зрителей с классификацией танцев греческой «оркестрики» – так в эпоху Эллады именовалась область хореографического искусства. Содержал сельскую Аттическую пляску, которая исполняется во время сбора винограда, свадебную Родосскую, воинственные Лаконийскую и Фракийскую, буколическую Спартанскую, хороводные Лидийскую и Аркадийскую пляски, танец Плакальщиц.

Задачей балетмейстера было показать разнообразие человеческих эмоций, что и составляло суть древних Дионисиев, где страсти накалялись до предела. Балетмейстером было придумано много интересных танцевальных трюков – например, «прыжки-перелёты» девушек, которые, «держась за концы шестов, постепенно приподнимаемых мужчинами, совершали «огромные перелёты».

Вторая часть – инструментальные произведения Шопена: полонез, два вальса, три этюда, мазурка, ноктюрн, положенные на хореографический язык.

Здесь изумительно танцевали мазурку Н. Подгорецкая, И. Моисеев и А. Руденко. И была страстная, экспрессивная, похожая на «огненный смерч» воительница М. Семёнова в красной тунике, исполнившая Революционный этюд – Голейзовский акцентировал близость музыкальных тем романтика Шопена и послереволюционной действительности.

Третья часть «Чарда» на музыку Б. Бера представляет сюиту танцев народов придунайской низменности.

В его пластических образах – «символах, штрихах и намёках» оживала «подлинность, самоё существо тех или иных пластических цивилизаций, «стили древнейших танцевальных культур – будь то античность… восточные пляски…. славянские танцы, образы русской народной хореографии».

С одной стороны, Голейзовский стремился воссоздать реальную обстановку таких танцевальных празднеств. Одни национальные костюмы были произведениями искусства. Голейзовский добивался воспроизведения «простонародной пляски – страстной, угловатой, резкой» и асимметричной, как в жизни.

Вместе с тем в его замыслах никогда не было «конкретно предметного изображения» – это касается всех частей представления. Так, например, в Мазурке на музыку Скрябина «нет точных цитат, точных па польского танца, это скорее настроение музыки, её душа и смысл, воспоминание о мазурке, её лукавой кокетливости, горделивом изяществе. Очаровательный художественный «намёк»… Точно так же в «Цыганской пляске»… есть танцевальное обобщение мятежной и тоскующей души… Блоковское – «спляши, цыганка, жизнь мою…». В короткой миниатюре он мог показать образ народа.

«Касьян Ярославич убеждал в работе не только теорией, не рациональными рассуждениями, он заражал эмоционально, ходом… образного мышления», отмечали Е. Максимова и В. Васильев. И старался такое образное мышление воспитывать в своих артистах, настроить их на репетициях на «возвышенный, романтический лад», считая, что «человек, не умеющий мыслить ассоциативно, не может быть художником», а если «есть у него «внутренние глаза», которыми он может видеть невидимый мир, то его мысль и всё то, что он делает, превращается в романтический образ, в сказку, в повествование, в рассказ».

«Сделать батман тандю нетрудно, но сделать его вдохновенно – это очень трудно. Нужно, чтобы мышцы актёра всегда сливались с его воображением, с его настроением, с его вдохновением». Вспыхнувший в актёре душевный импульс заставит «наиболее выразительно звучать» его тело.

Требуя «предельной выразительности» от артистов, он пояснял, что «движение летит, как ветерок», «листья опадают с дерева», «это полёт птички», – вспоминает балерина Е. Рябинкина о его «исключительно интересной» методике занятий с артистами, которые его боготворили. Голейзовский щедро делился с артистами всем, чем владел. Его бесконечная любовь к артистам давала блистательные результаты, открывая в них неожиданные возможности.

Несколько поколений артистов, которым посчастливилось танцевать в балетах Голейзовского, жили «на сверкающих высотах вдохновения» своего балетмейстера и шли за ним, как за пророком. Артистов привлекал многогранный, прихотливый, изменчивый мир человеческих чувств, который всегда выстраивал Голейзовский в своих композициях – «утончённых, приподнятых, романтичных». Стремясь нести в мир, полный агрессии и неприятия, спасительную красоту, он придумывал странных героев «не от мира сего», которые иногда терпели настоящие гонения, таких, как юноша Иосиф, тихий, нежный «сновидец и прорицатель», в которых всегда было что-то от него самого. Но романтизм этот, что чрезвычайно важно для И. А. Моисеева, был «гимном всего живого, кипением абсолютно земных человеческих страстей». Это удивительное сочетание «естества и изыска», характерное подчас для симфонической хореографии К. Голейзовского, завораживало И. А. Моисеева.