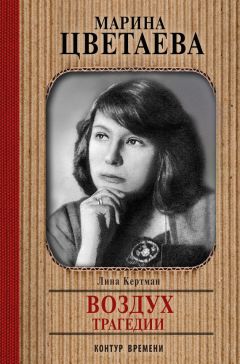

Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"

Автор книги: Лина Кертман

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

А вот две по-разному эмоционально окрашенные записи.

В одной – общая боль и грусть, общее потрясение:

«13-го июня я узнала о смерти Ямбо. Я лежала на постели у Сережи, в Феодосии.

– Я Вам лучше не буду рассказывать. Вы не сможете слушать.

– Нет, расскажите!

– Ему выбили глаза…

– А-ах!

Что-то ударило меня в грудь, я задохнулась, и в одну секунду все лицо залилось нестерпимыми слезами. Такого ужаса я еще никогда не испытывала. Такой боли! Такой жалости! Такой жажды мести!

Ямбо! Прекрасный, умный слон, расстрелянный 230 разрывными пулями! Ямбо, никому не делавший зла! ‹…› Ямбо, которого расстреляли хамы из Охотничьего клуба, позорно скрывшие свои имена! Ямбо! Ты моя вечная рана!» (1914).

Между тем оставалось всего два с половиной месяца до начала Первой мировой войны.

В другой записи – беззаботное молодое веселье:

«Коктебель, 19 июня 1914 г., четверг.

Сережа кончил экзамены. В местной газете „Южный Край“ такая заметка: „Из экстернов феодосийской мужской гимназии уцелел один г-н Эфрон“. В его экзаменационной судьбе принимал участие весь город.

Хочется записать одну часть его ответа по истории: „Клавдий должен был быть великим императором, но к несчастью помешала семейная жизнь: он был женат два раза, – первый на Мессалине, второй – на Агриппине, и обе страшно ему изменяли“.

Это все, что он знал о Клавдии. Экзаменаторы кусали губы».

И далее: Экзамен по Закону (Божию) – 12-го июня 1914 г.

Священник: «Как отнеслись стражи к Воскресению Христову?»

Сережа: «Пали ниц».

Священник: «А потом?»

Сережа: «Пришли в себя».

Марина Цветаева, естественно, не присутствовала на этом экзамене, и такие подробности экзаменационного диалога она могла узнать только из артистичного, полного веселой самоиронии рассказа самого Сергея. Отголоски молодого веселья, атмосферы розыгрышей, шуток, мистификаций в волошинском Коктебеле, где они встретились, иногда еще слышатся и в трудной жизни первых лет в Чехии.

Они оба слушали доклад Рудольфа Штейнера – основателя и теоретика религиозно-мистического учения антропософии о проникновении в «потустороннее» и в духовную сущность человека.

Марина Цветаева записала:

«30 апреля 1923 года. Переписка с С. Эфроном.

Ц: 1) Как в церкви. 2) Посрамляет естественные науки. 3) Скоро уйдем. 4) Совсем не постарел с 1919 г.

Э: Лев распластан, ибо полагает, что этот ersatz (эрзац). Лева его посрамляет сплошными Grossartig’ами (великолепиями).

Ц: Терпи. Накормлю яичницей. Бедный Утапе! Ты настоящий (рисунок головы льва). Если Штейнер не чувствует, что я (Психея!!!) в зале – он не ясновидящий.

Э: Бюллетени о состоянии Льва: Успокоился. Обнаружил трех львов на стене. (видимо, рисунки). К Псевдо-Льву свое отношение определил: „Злая Сила!“

Ц: Жалею Льва. Этот похож на Чтеца-декламатора.

Э: Для меня – на иностранном, незнакомом языке.

Ц: 1) Он обращается исключительно к дамам. 2) Простая, элементарная пропаганда антропософии. 3) Будет ли перерыв?

Э: Сам жду. Вдруг нет? Вдруг до утра? А?! Лев».

Это напоминает студенческую переписку на скучной лекции.

Таких Марину и Сергея – в их общем мире – почти не знали новые пражские знакомые, многим из которых казалось, что они не очень внутренне близки, что у каждого своя жизнь. Исключение – мемуарист и музеевед Валентин Булгаков, оставивший глубокие и тонкие воспоминания о них. Ариадна Эфрон была очень благодарна этому человеку, тон ее писем к нему отличается особой теплотой. Такими их еще иногда видела в первые «после России» годы маленькая дочка:

«Однажды Сережа достал „Детство“ Горького, необычайное, не схожее ни с чьим, ранее читанным и сопережитым детством, и Марина, которой случалось чутко задремывать с иголкой в руке под наизусть знакомую ей гоголевскую чертовщину или диккенсову трогательность, – эту книгу слушала по-особому, иногда прерывая чтение краткими восклицаниями одобрения.

Случалось Сереже читать и по-французски, по программе изучаемого им в университете языка, – какие-то отрывки, рассказики, которые он тут же „на ощупь“ переводил на русский. Марина жестко, как деревенский костоправ – вывихи, ставила ему произношение и подсказывала значение непонятных слов. Однажды и она стала в тупик перед словом „defroque“ (хлам, ветошь), неожиданно и как-то некстати возникшим среди гладкого и даже сладкого текста; пришлось обратиться к словарю старого издания, многоглагольному, но беспомощному. „Де – дед – дес – деф“, – бормотал папа, водя пальцем по мелким строчкам. – ‹…› вот!

‹…› – пожитки мертвого монаха. Гм… Странно! Причем тут монахи? Тут про барышню, про молодого человека, про весну…

„Странно!“ – „И – выразительно! – подхватила мама. – Какая в этом печаль, отринутость, нищета… Что может быть нищее мертвого монаха? Кстати: какие у монаха, да еще мертвого, могут быть пожитки? Спал на голых досках, хлебал из монастырской миски, похоронен в собственной рясе… Власянице“. – „Ну, может быть, ложка осталась? – неуверенно предположил папа, уже смеясь глазами. – Кипарисовая, с крестиком?“ – „Ложка! Ложка – не пожитки. Пожитки – это всякая дребедень, барахло, вот как у нас“.

„Да, но причем все же монах?“ – „Мертвый! Мертвый монах! – с жаром ввязалась я. – Наверное, в нем все и дело. Остальное – для отвода глаз. Может быть, он упырь и оборотень и теперь прикидывается молодым человеком? Как у Жуковского? Как у Вас, Марина, в ″Молодце″“? Тут уж и Марина засмеялась, и „в этот вечер больше не читали“, по крайней мере по-французски» (Ариадна Эфрон. «Страницы былого»).

И еще один любопытный нюанс (в переписке на докладе Р. Штейнера): «Терпи. Накормлю яичницей!» Думается, как ни рвалась Марина Цветаева из дома, утверждая невозможность для себя «жить дома – душой» – такое за долгие годы семейной жизни было для нее той «другой песней – всей другой…», без которой она давно уже себя не мыслила, и, может быть, в глубине души не хотела бы жить совсем по-другому, ни о ком не заботясь.

Понимание еще долго оставалось у них и не в самые гармоничные периоды.

Август 1913 года. Деловая страничка дневника Марины – записи для памяти текущих забот и дел, среди них: «…достать портрет Сережи… покрыть Сережин стол линолеумом». И на этой страничке – рукой С. Эфрона:

…Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь,

И не могу предаться вновь

Раз изменившим сновиденьям…

Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прошлом слова

О друг заботливый, больнова

В его дремоте не тревожь…

Сергей Эфрон неточно процитировал строки из стихотворения Е. Баратынского «Разуверение». (У Баратынского – не «О прошлом», а «О прежнем», не «О друг заботливый», а «И, друг заботливый…». Что же касается «неграмотного», с точки зрения современных норм, слова – «больнова», тут Сергей в точности последовал за «первоисточником»). Он вписал их в ее тетрадку явно в трудный момент отношений. И далее: «Милая, дорогая Марина – я Ваш (рисунок головы льва). Преданный. Прощайте. Прощайте. Прощайте».

Грустный подтекст этой записи трудно поддается расшифровке, если верить дате. Но, может быть, Сергей Эфрон вписал это не в тот день, которым обозначена страница цветаевской тетради, а позднее, просто на свободном месте почему-либо открытой тетрадки? Ни о каких кризисах их отношений в 1913 году ничего не известно, позднее же подобная запись могла возникнуть не раз.

Могла – во время увлечения Марины Софьей Парнок, известной тогда поэтессой, резко ворвавшейся осенью 1914 года в их жизнь и на какое-то время сильно отравившей ее. Об этой печальной главе в жизни Марины Цветаевой написано много, и ее невозможно обойти исследователям, создающим хронологически последовательную историю жизни и творчества Цветаевой. Софье Парнок посвящен большой цикл стихов, а в жизни Марины Цветаевой это был острый кризисный период. Большая глава посвящена этой истории в уже упоминавшейся книге литературоведа Виктории Швейцер. Но я пишу «свою» Марину Цветаеву – и потому считаю себя вправе не останавливаться на этом сюжете, омрачившем ее жизнь и всегда казавшемся мне глубинно чуждым ее натуре. Эта моя интуитивная догадка подтвердилась долго остававшейся неизвестной записью в ее тетрадке:

«Читаю стихи К. Павловой к гр. Ростопчиной:

…Красавица и жоржсандистка…

И голова туманится, сердце в горле, дыханья нет. ‹…› Но – оговорка: не люблю женской любви, здесь переступлены какие-то пределы, – Сафо – да – но это затеряно в веках и Сафо – одна.

Нет, пусть лучше – исступленная дружба, обожествление души друг друга – и у каждой по любовнику».

Грустная запись Сергея Эфрона могла бы относиться и к моменту краткого, но, видимо, сильного увлечения Марины Цветаевой Осипом Мандельштамом в ответ на его бурное увлечение ею, однако это относится к 1916 году. После приезда Марины Цветаевой в Петербург и чтения стихов о Москве перед петербургскими поэтами Осип Мандельштам был настолько потрясен и очарован ею, что чуть ли не на следующий день после ее отъезда бросился в Москву и в последующие полгода приезжал много раз, буквально метался между городами. Их встречам той поры и долгим прогулкам, когда Марина Цветаева дарила ему, насквозь петербургскому поэту, названному ею «молодым Державиным», свою Москву, посвящены ее стихи «Никто ничего не отнял…» и «Ты запрокидываешь голову…»

Но эти кризисы они с Сергеем преодолевали еще сравнительно легко, при выходе из них все глубже осознавая единственность своих отношений.

Пронзительно вспоминает Марина в годы долгой разлуки во время Гражданской войны многое сказанное Сергеем на самые разные темы.

«Я знаю душу Москвы, но не знаю ее тела. Я вообще наклонна к этому, но сейчас – по отношению к Москве – это грех. ‹…› вспоминаю Сережу, как он называл мне все дома в переулках (дом Герцена, дома, где бывал Пушкин и т. д.), и все церкви в Кремле – и Замоскворечье, вспоминаю его высокое плечо над моим правым плечом (правым, п.ч. ему нужно было отдавать честь) и бледную, несмотря на загар, прелестно впалую благородную щеку, и голос:

„Мариночка…“

Напрасно начинаю писать о нем в книжке» (1919, 23 июля).

Такие суеверные оговорки, связанные со страхом за жизнь Сергея, встречаются в ее записях не раз.

«Читаю „Коринну“ (роман Жермены де’Сталь). Ослепительная книга, куда больше, чем Ж. Занд. Большая душа и большой ум. И моя вечная привычка надо всем (человеческим!) задумываться. И глубокое равнодушие ко всему, что вне (грудной клетки!) человека.

Рим для нее – развалины человеческих страстей, огромное кладбище – пепелище.

Это напоминает мне слова Сережи – „Меня тянет в Европу, потому что в ней каждый кусочек земли освящен миллиардами человеческих жизней. Мне не нужно диких островов“».

С особым волнением вспомнила она в 1919-м страшном году пророчески прозвучавшие слова, сказанные Сергеем Эфроном в 1913-м о танго: «Такой танец возможен только накануне мировой катастрофы».

…Уже два года шла Первая мировая война, уже много молодых людей разных стран пало на полях сражений, и фронтовики все больше осознавали трагическую бессмысленность этой кровавой мясорубки – то, что великому поэту было ясно с самого начала («Не надо людям с людьми на земле бороться…» – писала Марина Цветаева еще в 1915 году.). Давно схлынул искусственно нагнетаемый патриотический подъем первых месяцев войны, но Сергей Эфрон рвался на фронт – он не может спокойно жить, когда каждый день гибнут его ровесники. Медики признали его негодным (туберкулез), но он все равно едет на фронт медбратом в санитарном поезде.

В стихах Марины Цветаевой зазвучали новые ноты.

Белое солнце и низкие, низкие тучи,

Вдоль огородов – за белой стеною – погост.

И на песке вереница соломенных чучел

Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,

Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд…

Старая баба – посыпанный крупною солью

Черный ломоть у калитки жует и жует.

Чем прогневили тебя эти серые хаты,

Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий путь…

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же

Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

3 июля 1916

В 1917 году, возвращаясь поездом из Крыма, куда ездила одна – навестить Макса Волошина с матерью, Марина Цветаева узнает из купленных на станции газет о боях на улицах Москвы. И потрясенно пишет «Письмо в тетрадку». Оно сохранилось в дневниковых записях и в чуть отредактированном виде вошло в позднее написанный очерк «Октябрь в вагоне».

«Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла „Южный Край“. 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите!

Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать. Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон.

Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ax! – 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное – Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что „я“ для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала! Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака. ‹…› Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город? ‹…›

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше».

Далее – из очерка «Октябрь в вагоне»:

«‹…› Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, – или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо – если убит, умру).

Боюсь услышать…

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика). Беру извозчика. ‹…› Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу – о детях. Если Сережи нет, нет и меня, значит, нет и их.

Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без Сережи.

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская. Сворачиваем в переулок – наш, Борисоглебский. ‹…› Крыльцо против двух деревьев.

Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном.

Подходят. „Мы домовая охрана. Что вам угодно?“ – „Я такая-то и здесь живу“. – „Никого по ночам пускать не велено“. – „Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры“. (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают). „Мы вам не слуги“. – „Я заплачу“.

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно долго.

– Да что ж барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

– Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до… Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать… нужно пятьдесят… Где же возьму, если…

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

– Вы новая прислуга?

– Да.

– Барин убит?

– Жив.

– Ранен?

– Нет.

– То есть как? Где же он был все время?

– А в Александровском, с юнкерями, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень.

И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы… Все здоровы, благополучны, только вас ждут…

‹…› Стучу. Открывают.

– Сережа спит? Где его комната?

И через секунду, с порога:

– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И удостоверившись:

– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый.

Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и…

В вечер того же дня уезжаем: Сережа, его друг Гольцев и я в Крым».

О том, как прошел у него тот роковой день, когда Марина не находила себе места в поезде, медленно, нестерпимо долго идущем в Москву, не зная, жив ли он, Сергей Эфрон подробно поведал в первом очерке «Записок добровольца». Он писал их уже в эмиграции, в Чехии, в начале 1920-х годов, но опирался на подробные дневниковые записи.

«Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть его у меня украли с вещами) – Вы будете все знать…», – писал он Марине после четырехлетней разлуки.

Эти старые тетрадки, потрепанные в Ледовом походе, пройденном Сергеем Эфроном от первого до последнего дня, Марина Цветаева берегла даже тогда, когда сам он охладел к себе прежнему.

Она опиралась на них в работе над своей поэмой «Перекоп».

Их диалог продолжался и в разлуке. Если внимательно читать эфроновские «Записки добровольца», на многих страницах нельзя не услышать явную перекличку с цветаевскими записными книжками тех лет. Часто ощутима редкая корневая близость тех исходных оснований, из которых проистекали и отношение их к разным событиям, и оценка поведения людей в них, и часто импульсивные отклики на все происходящее.

«Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул „Русские Ведомости“ или „Русское Слово“, не ожидая, после провала Корниловского выступления, ничего доброго. На первой странице бросилась в глаза напечатанная жирным шрифтом строчка:

– Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города.

Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день, и мысль о чем так старательно отгонялась всеми – свершилось.

Предупредив сестру (жена в это время находилась в Крыму), я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели револьвер „Ивер и Джонсон“ и полетел в полк, где, конечно, должны были собраться офицеры, чтобы сговориться о ближайших действиях.

Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. ‹…› Мальчишеский задор, соединенный с долго накапливаемой и сдерживаемой энергией, давали себя чувствовать так сильно, что я не мог побороть лихорадочной дрожи.

Ехать в полк надо было к Покровским воротам трамваем. Газетчики поминутно вскакивали в вагон, выкрикивая страшную весть.

Газеты рвались нарасхват. С жадностью всматривался я в лица, стараясь прочесть в них, как встречается москвичами полученное известие. Замечалось лишь скрытое волнение. Обычно столь легко выявляющие свои чувства – москвичи на этот раз как бы боялись выказать то или иное отношение к случившемуся. В вагоне царило молчание, нарушаемое лишь шелестом перелистываемых газет.

Я не выдержал. Нарочно вынул из кармана газету, сделал вид, что впервые читаю ее и, пробежав несколько строчек, проговорил громче, чем собирался:

– Посмотрим. Москва – не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы.

Сидящий против меня господин улыбнулся и тихо ответил:

– Дай Бог!

Остальные пассажиры хранили молчание. Молчание не иначе мыслящих, а просто не желающих высказаться. Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии».

Когда душу охватывает возмущение трусостью окружающих, равнодушием и бесчестным попустительством злу, поведение Сергея Эфрона и Марины Цветаевой поразительно «рифмуется». Полгода спустя на тех же московских улицах она столкнулась с похожим молчанием в опасной ситуации – и отреагировала с той же безоглядной смелостью:

«Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных бульваров.

Витрина – жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова!

Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту.

А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает):

– Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души! И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест.

(Сопутствующая мысль: „Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу“)».

Марину и Сергея очень роднила внутренняя невозможность промолчать, когда, как бы это ни было опасно, честь требует определенных действий и слов.

И эта «перекличка» убедительно опровергает еще одно несправедливое утверждение, ставшее едва ли не стереотипным за последние годы: якобы Сергей Эфрон с самого начала был, как и другие герои и адресаты ее лирических стихов, «придуман» Мариной Цветаевой, и на волне молодой влюбленности они просто не заметили, что с самого начала были несовместимо разными людьми. Эта грубая психологическая ошибка порождена, думается, тем, что многие исследователи подсознательно ведут отсчет с 1930-х годов, с последнего десятилетия их общей жизни, когда сознанием Сергея Эфрона овладели наивные, ни на миг не разделяемые Мариной Цветаевой иллюзии относительно якобы счастливой жизни народа в советской стране и он сделал свой трагический выбор, что породило в их отношениях тяжелое отчуждение. Все это бросает (в восприятии многих об этом знающих) тень на весь их прежний долгий совместный путь, а в тени перестает видеться все ценное, что навсегда связало их.

Но вот звучит живой голос Сергея Эфрона, в который необходимо вслушаться. Та же невозможность промолчать ощутима в крайне рискованном поведении его самого и его молодого спутника.

«…Я вышел из казарм вместе с очень молодым и восторженным юношей – прапорщиком М., после собрания пришедшим в возбужденно-воинственное состояние.

– Ах, дорогой С.Я., если бы вы знали, до чего мне хочется поскорее начать наступление. А потом, отдавая должное старшим, я чувствую, что мы, молодежь, временами бываем гораздо мудрее их. Пока старики будут раздумывать, по семи раз примеривая, все не решаясь отмерить – большевики начнут действовать и застанут нас врасплох. Вы идете к себе на Поварскую?

– Да.

– Если вы не торопитесь – пройдемте через город и посмотрим, что там делается.

Я охотно согласился. Наш путь лежал через центральные улицы Москвы. Пройдя несколько кварталов, мы заметили на одном из углов группу прохожих, читавших какое-то объявление. Ускоряем шаги.

Подходим. Свежее приклеенное воззвание Совдепа. Читаем приблизительно следующее:

„Товарищи и граждане!

Налетел девятый вал революции. В Петрограде пролетариат разрушил последний оплот контрреволюции. Буржуазное Временное правительство, защищавшее интересы капиталистов и помещиков, арестовано. Керенский бежал. Мы обращаемся к вам, сознательные рабочие, солдаты и крестьяне Москвы, с призывом довершить дело. Очередь за вами. Остатки Правительства скрываются в Москве. Все с оружием в руках – на Скобелевскую площадь к Совету Р. С. и Кр. Деп. Каждый получит определенную задачу. Ц. И. К. М. С. Р. С. и К. Д.“

Читают молча. Некоторые качают головой. Чувствуется подавленное недоброжелательство и, вместе с тем, нежелание даже жестом проявить свое отношение.

– Чорт знает что такое! Негодяи! Что я вам говорил, С.Я.?

Они уже начали действовать!

И не ожидая моего ответа, пр. М. срывает воззвание.

– Вот это правильно сделано, – раздается голос позади нас.

Оглядываемся, – здоровенный дворник, в белом фартуке, с метлой в руках, улыбка во все лицо.

– А то все читают да головами только качают. Руку протянуть, сорвать эту дрянь – боятся.

– Да как же не бояться, – говорит один из читавших с обидой.

– Мы что? Махнет раз и нет нас. Господа офицеры – дело другое – у них оружие. Как что – сейчас за шашку. Им и слово сказать побоятся.

– Вы ошибаетесь, – отвечаю я. – Если, не дай Бог, нам придется применить наше оружие для самозащиты, поверьте мне, и наших костей не соберут!

Мой спутник М. пришел в неистовый боевой восторг. Очевидно, ему показалось, что наступил момент открыть военные действия. Он обратился к собравшимся с целою речью, которая заканчивалась призывом – каждому проявить величайшую сопротивляемость „немецким наймитам – большевикам“. А в данный час эта сопротивляемость должна была выразиться в дружном и повсеместном срывании большевицких воззваний.

Говорил он с воодушевлением искренности и потому убедительно. Его слова были встречены общим, теперь уже нескрываемым, сочувствием.

– Это правильно. Что и говорить!

…Наша группа стала обрастать. Я еле вытянул М., который готов был разразиться новой речью.

– Знаете, С.Я., – мы теперь будем идти и по дороге все объявления их срывать! – объявил он мне с горящими глазами.

‹…› Мы с М. не пропустили ни одного воззвания.

‹…› На углу Тверской и Охотного ряда группа солдат, человек в десять, остановилась перед злополучным воззванием. Один из них громко читает его вслух.

– С.Я., это-то воззвание мы должны сорвать!

Слова эти были так произнесены, что я не посмел возразить, хотя и почувствовал, что сейчас мы совершим вещь бесполезную и непоправимую.

‹…› На этот раз протягиваю руку я. И сейчас ясно помню холодок в спине и пронзительную мысль: это – самоубийство. Но мною уже владеет не мысль, а протянутая рука.

Раз! Комкаю бумагу, бросаю и медленно выхожу из круга, глядя через головы солдат. Рядом – звонкие шаги М., позади – тишина.

Тишина, от которой сердце сжалось. Знаю, что позади много солдатских голов смотрят нам вслед и что через мгновение начнется страшное и неминуемое. Помоги, Господи!»

Такое безрассудство было близко и понятно душе Марины: она тоже с гибельным восторгом бросала в лицо комиссару (Луначарскому) монолог дворянина Лозена: «Так вам и надо за тройную ложь / Свободы, равенства и братства!» или читала перед полным залом красноармейцев стихи, славящие белого офицера.

Далее – и в сценах, неожиданно благополучно завершивших этот эпизод, который вполне мог закончиться гибелью, и в других сценах очерка «Октябрь. 1917 г.» – на улице и в зале Александровского училища, где проходило решающее офицерское собрание и где затем пришлось обороняться, Сергей Эфрон очень живо, ярко, талантливо запечатлел Москву того рокового дня. Если этот очерк поместить под одной обложкой с цветаевскими «Земными приметами» – книгой, составленной ею на основе московских дневниковых записей 1918–1921 годов – получилась бы последовательная широкая картина происходящего в их любимой, так быстро и резко изменившейся с начала переворота Москве. Позднее Марина Цветаева мечтала издать такую книгу.

Быстрая смена кадров в очерке С. Эфрона соответствует ритму тех «потрясших мир» московских дней. Ненадежность шатающейся и легко поддающейся самым разным лозунгам толпы – и благородство отдельных не утративших нормальности людей, потрясения мрачные и светлые… В московском Совете, куда привела Сергея Эфрона и его спутника жаждущая крови, обуреваемая классовой ненавистью толпа, им фантастически повезло – они встретили человека своего круга:

«…Подымает голову. Лицо интеллигентное, мягкое. Удивленно смотрит на нас.

– В чем дело?

– Мы, товарищ, к вам арестованных офицеров привели. Ваши объявления срывали. Про царя говорили. А дорогой, как вели, сопротивление оказали – бежать хотели.

– Пустили в ход оружие? – хмурится член И.К.

– Никак нет. Роту свою встретили, уговаривали освободить их. ‹…›

– Что же мне теперь с вами делать? – обращается к нам с улыбкой член комитета по прочтении моего показания. – Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту. Мы еще не победители, а потому не являемся носителями власти. Борьба еще впереди.

Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова. Сейчас вы срывали наши. Но, – он с минутку помолчал, – у нас есть исполнительный орган – „семерка“, которая настроена далеко не так, как я.

И если вы попадете в ее руки – вам уже отсюда не выбраться.

Я не верил ушам своим. ‹…›

– Можно быть Александрами Македонскими, но зачем же наши воззвания срывать?

Я не могу удержать улыбки.

Мы идем мимо тверской гауптвахты к трамваю. На остановке прощаемся с нашим провожатым.

– Благодарите Бога, что все так кончилось, – говорит он нам. – Но я вас буду просить об одном: не срывайте наших объявлений. Этим вы ничего, кроме дурного, не достигнете. Воззваний у нас хватит. А офицерам вы сегодня очень повредили. Солдаты, что вас задержали, теперь ищут случая, чтобы придраться к кому-нибудь из носящих золотые погоны.

Приближался трамвай. Я пожал его руку.

– Мне трудно благодарить вас, – проговорил я торопливо. – Если бы все большевики были такими, – словом… Мне хотелось бы когда-нибудь помочь вам в той же мере. Назовите мне вашу фамилию. Он назвал, и мы расстались».

Потрясающий эпизод! Общение с порядочным человеком, пусть поклоняющимся другим знаменам – общение «поверх барьеров», как это было у Марины с наркомом просвещения РСФСР Луначарским, с коммунистом Генрихом Заксом, некогда ее квартирантом.

И Сергей Эфрон вернул долг – если не этому человеку, то спасая от смерти других: позднее, во время уже разгоревшейся свирепой Гражданской войны, он не только сам не расстрелял ни одного пленного красноармейца, но помогал им спастись. Такое поведение изначально было естественно для него, но, может быть, свою роль сыграла и благодарная память о той встрече, о том чудесном спасении.

«В трамвае то же, что сегодня утром. Тишина. Будничные лица.

Во все время нашей истории я старался не смотреть на М. Тут впервые посмотрел ему прямо в глаза. Он покраснел, улыбнулся и вдруг рассмеялся. Смеется и остановиться не может. Начинаю смеяться и я».

Что-то очень молодое и одновременно «старинное» слышится и в смехе этом, и во вдохновенной безудержности прапорщика М. – «очень молодого и восторженного юноши», и в настроении двенадцатилетних гимназистов, пришедших записываться в ряды защитников Москвы. Так столетие назад рвался в бой мальчик Петя Ростов:

«…все равно, я не могу ничему учиться теперь, когда… – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: – когда Отечество в опасности», – так убеждает он «папеньку» отпустить его на фронт. «Я… я… я поеду с вами… Вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста, ради Бога!» – так умоляет он взрослого офицера взять его с собой в разведку.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?