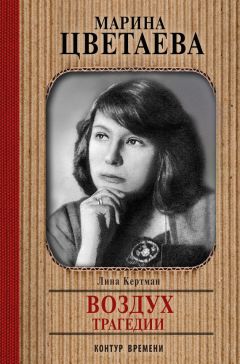

Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"

Автор книги: Лина Кертман

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Но вскоре, по воспоминаниям Ариадны Эфрон, раздался первый «тревожный звонок». «Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу: „… И все же это было совсем не так, Мариночка“, – сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах, выслушав несколько стихотворений из „Лебединого стана“. „Что же – было?“ – „Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не мы, а – лучшие из нас“».

В этих словах Сергея Эфрона о горьких итогах Белого движения – его зоркость. Тем более поражает полное его ослепление позже, когда он оказался по другую сторону баррикад…

«„Но как же Вы – Вы, Сереженька…“ – „А вот так: представьте себе вокзал военного времени – большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, – все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга… Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается – минутное облегчение, – слава тебе, Господи! – но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал – впрочем, вместе со многими и многими! – не в тот поезд…

Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет – рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком – по шпалам – всю жизнь“».

«После этого разговора, – продолжает Ариадна Эфрон свой рассказ, – был написан Маринин „Рассвет на рельсах“».

Рассвет на рельсах

Покамест день не встал

С его страстями стравленными,

Из сырости и шпал

Россию восстанавливаю.

Из сырости – и свай,

Из сырости – и серости.

Покамест день не встал

И не вмешался стрелочник.

Туман еще щадит,

Еще в холсты запахнутый

Спит ломовой гранит,

Полей не видно шахматных…

Из сырости – и стай…

Еще вестями шалыми

Лжет вороная сталь —

Еще Москва за шпалами!

Так, под упорством глаз —

Владением бесплотнейшим

Какая разлилась

Россия – в три полотнища!

И – шире раскручу!

Невидимыми рельсами

По сырости пущу

Вагоны с погорельцами:

С пропавшими навек

Для Бога и людей!

(Знак: сорок человек

И восемь лошадей).

Так, посредине шпал,

Где даль шлагбаумом выросла,

Из сырости и шпал,

Из сырости – и сирости,

Покамест день не встал

С его страстями стравленными —

Во всю горизонталь

Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи:

Даль – да две рельсы синие…

Эй, вот она! – Держи!

По линиям, по линиям…

12 октября 1922

Можно представить, с каким волнением ждала Марина Цветаева той минуты их встречи, когда будет читать мужу стихи из «Лебединого Стана», как предвкушала она высокое потрясение, горячую благодарность Сергея… Она имела все основания ждать этого – ведь в прежней жизни его отклик на все ею сказанное и написанное всегда бывал, говоря ее языком, равен ее оклику. Тем больнее ей было услышать такую неожиданную реакцию именно на эти, так много значившие для нее (и, как верила она до этого момента, для него, для них обоих вместе) стихи – ответ, подвергающий сомнению все, чем так страстно, самоотверженно и героически жила она в годы разлуки. Но оба они были еще далеки от предчувствия того пути, к какому приведут его эти начавшиеся сомнения, и той пропасти, какая разверзнется между ними в будущем.

Есть, впрочем, и совсем другие воспоминания о Сергее Эфроне в то лето 1922 года в Берлине − писателя и историка Романа Гуля:

«С Мариной Ивановной отношения у нас сложились сразу дружеские. Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то „белым стихом“. Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомить с только что приехавшим в Берлин ее мужем Сергеем Эфроном. Я пришел. Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать – русская дворянка Дурново. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он – наоборот, никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а – победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой идеи. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми. В это время у нее уже был готов сборник „Лебединый Стан“:

…Не лебедей это в небе стая:

Белогвардейская рать святая

Белым видением тает, тает…

Старого мира – последний сон:

Молодость – Доблесть – Вандея – Дон.

И как это ни странно, но всем известно, чем кончил апологет Белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а с политическим уклоном ‹…›, потом – председатель просоветского „Союза возвращения на Родину“ и ультра-советский патриот…» (Роман Гуль. Из книги «Я унес Россию»).

На первый взгляд, воспоминания Романа Гуля дают основания подвергнуть сомнению точность памяти Ариадны Эфрон, которой было тогда всего десять лет, но известно, каким необыкновенным ребенком была маленькая Аля (об этом подробно в посвященной ей главе). Ее детские записи свидетельствуют как раз о пристальности ее взгляда и точности ее памяти, тонкости восприятия жизни взрослых – характеров, отношений, мыслей, споров. К сожалению, разговор родителей с Романом Гулем не зафиксирован в ее детской тетрадке.

Впрочем, если глубже вчитаться в ее и Романа Гуля воспоминания, можно увидеть, что они не столь взаимоисключающи, как кажется на первый взгляд. Предположим, что Роман Гуль, давно разочаровавшийся в Белом движении, говорил о нем слишком резко и уничижительно, и в этом случае слова его могли быть восприняты Сергеем Эфроном как оскорбительные, не благородно звучащие по отношению к памяти погибших товарищей. Это вполне могло заставить его пылко выступить в защиту проигранного дела и не соглашаться даже с теми мыслями Романа Гуля, которые начинали мучить и его самого.

С Мариной же Сергей мог откровенно и безбоязненно поделиться своим разочарованием, зная, что она, так высоко воспевшая и оплакавшая «лебединый стан», никогда не оскорбит его чувств.

Правда, о невольном оскорблении ее чувств он не подумал. Ему скорее казалось важным открыть ей глаза на жестокую правду.

Он еще долго, мучительно и диалектично будет размышлять о горьких итогах Белого движения, о светлых и темных его сторонах, еще посвятит этому несколько больших статей. Это произойдет позднее.

Пока что им необходимо было решать более земные вопросы, и прежде всего – где жить? Сергей подробно рассказал Марине о своей жизни в Чехии, которую успел благодарно полюбить. И в ответ – «Маринино удалое: „Горы? холмы? музыка? – едем в Чехию!“» (Из воспоминаний Ариадны Эфрон).

В Прагу Сергей Эфрон приехал из Турции. Он пережил там очень тяжелый год: приплыл на одном из последних кораблей с воинами Белой армии, потерпевшей окончательное поражение. В Галлиполи под Константинополем, на продуваемом всеми ветрами пустыре, был разбит палаточный лагерь. Зимой там было особенно невыносимо: холод, голод, невозможность подать о себе весть в Советскую Россию (это подвергло бы опасности его близких), мучительная неизвестность о Марине, о дочках (он еще не знал о смерти Ирины), о сестрах… В 1921 году ему удалось перебраться в Чехию.

После такого ада первое время в Праге казалось Сергею Эфрону чуть ли не сказочным сном.

«Отношение чехов к нам удивительно радушное – ничего подобного я не ожидал. Любовь к России и к русским здесь воспитывалась веками. Местное лучшее общество все говорит по-русски – говорить по-русски считается хорошим тоном. То же, что было у нас с французским языком в былое время. Всюду – в университете, на улицах, в магазинах, в трамвае каждый русский окружен ласковой предупредительностью… Живем мы здесь в снятом для нас рабочем доме. У каждого маленькая комнатка в 10 кв. аршин, очень чистая и светлая, напоминающая пароходную каюту. Меблировка состоит из кровати и табуретки. Кажется, еще будет выдано по маленькому столику…» Так писал он фронтовым друзьям Богенгардтам в 1921 году.

Чешское правительство, во главе которого в то время стоял первый президент Чехословацкой республики Томаш Гарриг Масарик, с удивительно доброй заботой отнеслось к русским эмигрантам, оказавшимся в Чехии после Гражданской войны – к тем, кого коснулись превратности Судьбы, с той страшной войной связанные: многим писателям выплачивалось ежемесячное пособие, без которого им трудно было бы выжить (Марина Цветаева получала его долгие годы, даже после переезда семьи во Францию), студентам, многие из которых воевали в Белой Армии и вынуждены были надолго прервать учебу, была предоставлена возможность продолжить ее в Карловом университете в Праге – главном университете Чехии и старейшем университете Центральной Европы, – они слушали лекции русских профессоров – эмигрантов, им были предоставлены стипендии и жилье.

Сколь бы скромными и даже бедными ни были комнатки того общежития («Свободарна»), после Ледового и затем всего Добровольческого похода и страшного года в Галлиполи Сергей Эфрон жил «с оттаявшей душой», не замечая сравнительно мелких (после всего пережитого) бытовых неудобств. Он прожил там год до приезда Марины с десятилетней Алей, но оставаться в студенческом общежитии с семьей было невозможно и, так как жилье в Праге было очень дорогим, они поселились за городом. В те годы в пражских пригородах жили многие российские семьи, в том числе и студенческие.

Эта жизнь в чешском пригороде началась летом 1922 года – та жизнь, о которой годы спустя Марина Цветаева вспоминала с пронзительной ностальгией.

«…вспоминаю Вшеноры, нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом, голодного С.Я., и Алю с косами, такую преданную и веселую и добрую – где все это? Куда – ушло?» (А. Тесковой. 1938, 26 декабря).

Но и тогда, когда эта жизнь еще не ушла, еще шла день за днем, о ней писалось лирически и заклинающе: «Вы спрашиваете о моей жизни здесь – могу ответить только одно: молю Бога, чтоб вечно так шло, как сейчас…» (М. Цетлиной. 1923, 9 января).

Тогда же: «Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы, все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С. и Але, единственных, кроме Вас и князя С. Волконского, мне дорогих» (Б. Пастернаку. 1923, 10 февраля).

Иногда, правда, это заклинание окрашивается иронией: «Я стала похожей на Руссо: только деревья. Мокропсы – прекрасное место для спасения души: никаких соблазнов ‹…›. Таскаем с Алей из лесу хворост, ходим на колодец „по воду“. Сережа весь день в Праге (университет и библиотека), видимся только вечером. – Вот и вся моя жизнь. – Другой не хочу» (М. Цетлиной. 1923, 31 января).

Об этом же писал тогда Сергей Эфрон далекому Максу Волошину:

«Марина проводит дни как отшельник. Очень много работает, часами бродит одна в лесу, бормоча под нос отрывки стихотворных строк. В Берлине вышли ее четыре книги, скоро выйдет пятая».

Золото моих волос

Тихо переходит в седость.

– Не жалейте! Все сбылось,

Все в груди слилось и спелось.

Спелось – как вся даль слилась

В стонущей трубе окрайны.

Господи! Душа сбылась:

Умысел твой самый тайный.

* * *

Несгорающую соль

Дум моих – ужели пепел

Фениксов отдам за смоль

Временных великолепий?

Да и ты посеребрел,

Спутник мой! К громам и дымам,

К молодым сединам дел —

Дум моих причти седины.

Горделивый златоцвет,

Роскошью своей не чванствуй:

Молодым сединам бед

Лавр пристал – и дуб гражданский.

Между 17 и 23 сентября 1922

Они наконец рядом. Вместе. Закончилась изнуряющая неизвестность разлуки, в которой было постоянное напряжение, постоянная молитва за его жизнь. Но закончились и прежние, воспевающие ее «ангела и воина», стихи к нему. Тут, конечно, сыграло роль потрясение от слов Сергея о его разочаровании в Белом движении, резко охладившее ее, и, при всей радости нового обретения друг друга, совместность стала видеться как испытание. В ней обнаруживается драматизм:

Но тесна вдвоем

Даже радость утр.

Оттолкнувшись лбом

И подавшись внутрь,

(Ибо странник – Дух,

И идет один),

До начальных глин

Потупляя слух —

Над источником,

Слушай-слушай, Адам,

Чтó проточные

Жилы рек – берегам:

– Ты и путь и цель,

Ты и след и дом.

Никаких земель

Не открыть вдвоем…

«Никаких земель не открыть вдвоем…» За эти годы Марина Цветаева гораздо острее осознала свое назначение на земле, свой дар – как долг перед Создателем, которому обязана воздать не «счетом ложек».

Сергей Эфрон в это время напряженно преодолевает трудности, связанные с долгим отрывом от занятий, живет активной студенческой жизнью, участвует в семинарах и научных кружках, издает журнал «Своими путями», безотказно несет многочисленные нагрузки, на него взваливаемые, и у него почти нет времени спокойно побыть с семьей.

Он, правда, и прежде занимался так, не щадя себя, без отдыха, забывая о еде и сне, и с самого начала их общей жизни это вызывало у Марины серьезное беспокойство.

«Сережа занимается с 7-ми часов утра до 12-ти ночи, – что-то невероятное. Очень худ и слаб, выглядит отвратительно», – писала она его сестрам еще в 1914 году, когда Сергей в Феодосии готовился сдавать экзамены на аттестат зрелости (Е. и В. Эфрон. 1914, 28 февраля).

Марина Цветаева и потом не раз будет писать о Сергее Эфроне как о человеке напряженного труда, и нет никаких оснований не доверять этому свидетельству хотя бы потому, что она каждый раз пишет о конкретной ситуации, об определенных фактах.

«Сережа во главе студенческого демократического союза – хороший союз, если, вообще есть хорошие…» (Р. Гулю. 1924, 30 марта).

«Сережа завален делами, явно добрыми, т. е. бессеребренными: кроме редактирования журнала ‹…› прибавилась еще работа в правлении нашего союза, куда он подал прошение о зачислении его в члены. Не только зачислили, но тут же выбрали в правление, а сейчас нагружают на него еще и казначейство.

Ничуть не дивлюсь, – даровые руки всегда приятны, – и худшие, чем Сережины. А кроме вышеназванного университетская работа, лютая в этом году, необходимость не сегодня-завтра приступать к докторскому сочинению, все эти концы из Вшенор на Смихов и от станции на станцию» (О. Колбасиной-Черновой. 1924, 25 ноября).

Столь напряженный ритм его жизни тревожил Марину Цветаеву. Она никогда не забывала о тяжелой и опасной болезни мужа – слишком много смертей от туберкулеза пришлось ей увидеть и пережить еще в детстве (ранняя смерть матери; еще более ранние – Нади и Сережи Иловайских, взволнованным воспоминаниям о которых посвящено значительное место в ее «Доме у Старого Пимена»; наконец, в юности – смерть Петра Эфрона, старшего брата Сережи – эта смерть была глубоко пережита Мариной).

Через годы – и какие годы! – война, Добровольческий поход, гибель многих друзей, долгая разлука с Мариной, рождение и смерть второй дочки, эмиграция, тоска по Родине, приезд Марины и Али – вновь удивительно похожая картина. Она предстает даже не в воспоминаниях, в которых при самой точной и блестящей памяти мемуаристов прошлое все же восстанавливается ретроспективно, а из записи в дневнике маленькой Али.

«Сережа обыкновенно четыре дня живет в Праге, в „Свободарне“, занимается очень много. На остальные дни приезжает сюда ‹…›. После завтрака он садится на свою серую кровать и обкладывается книгами или ходит взад и вперед по комнате и учит наизусть записанное в тетрадке. После обеда отказывается гулять, и напрасно Марина ему говорит: „Идем, Сереженька, ну в лес, ну во Вшеноры, ну на скалы!“ – „Ну пойдем, папа! Ну пожалуйста!“ – „Мариночка, я не могу, мне нужно еще порядочно подготовиться к экзаменам. Начинается осенний ряд экзаменов, а провалиться я не хочу“. – „Ну, неужели не можете?“ – „Нет, Мариночка!“ – „Ну хоть полежите тогда, хоть немного!“ – „Хорошо, хорошо, полежу“. И мы с Мариной уходим».

Поразительно, как умудряются не испытывающие симпатий к Сергею Эфрону исследователи не замечать всего этого – и писать о нем как о ленивом бездельнике! Думается, что одна из причин этого вопиюще несправедливого искажения образа в элементарном смешении понятий – «работать» и «зарабатывать». Работал Сергей Эфрон очень много – об этом свидетельствуют письма (его – к сестре в Москву и Марины – к самым разным людям), где речь идет об их повседневности, в частности о том, как проходят его дни:

«Все это время снимался в кино – вставал в 5, приходил в 8.

А вечером еще уроки (Имеются в виду уроки русского языка, которые Сергей Яковлевич давал для заработка. – Л.К.) Теперь съемки кончились – ищу новых» (Е. Эфрон. 1927, 9 ноября).

И год спустя:

«Нужно написать тебе о нашей жизни. Я получил скромное место, которое берет у меня все время с раннего утра до позднего вечера. Надеюсь отработать на няню» (1928, 1 апреля).

«Что же тебе написать о себе? Я работаю там же (в редакции еженедельника „Евразия“. – Л.К.) и столько же. Часто ложусь в три часа ночи. Очень устал. На себя не остается ни одной минуты.

М. б. это и хорошо, но временами бывает непереносимо» (1929, 7 марта).

Это писалось уже из Парижа, куда семья переехала в 1925 году.

Но и в Праге он почти всегда был напряженно занят – экзаменами или подготовкой к докторскому сочинению (так, видимо, назывались в Карловом университете студенческие дипломные работы), работой в Союзе писателей, репетициями в драмкружке и работой в журнале «Своими путями». Замысел создателей этого литературно-художественного и общественно-политического журнала был – «воздвигнуть духовный памятник павшим в войне и революции, поколению, жертвовавшему своей жизнью».

Марина Цветаева писала о нем:

«Сережин журнал вышел, – по-моему, хорошо – „Своими путями“. – Громить будут и правые, и левые» (О.Е. Колбасиной-Черновой. 1924, 17 ноября).

Вышло всего тринадцать номеров. Итак, Сергей Эфрон занимался созданием и редактированием газеты и журнала в Париже, учился на курсах кинооператоров, – в надежде заработать пытался овладеть этой профессией, был статистом на киносъемках.

Он много работал. А вот зарабатывать у него почти никогда не получалось, хотя он всегда надеялся на это, принимаясь за новое дело, часто – с единомышленниками, разделявшими эти надежды.

Многие его замыслы «лопались», надежды не оправдывались, на это были как объективные причины (мировой кризис, положение эмигранта), так и субъективные (непрактичность, отсутствие деловой хватки, иногда – прожектерство). Все это он тяжело переживал.

Мне неприятно читать многочисленные недобрые комментарии, в которых Сергея Эфрона называют хроническим неудачником. Справедливо ли судить человека из иных времен только по результатам, не видя и не ценя сумму усилий? На эту тему – вне связи с Эфроном – есть в одном из цветаевских писем интересное рассуждение: Марина Ивановна говорит о том, что ей совершенно не важно, сколько человек может поднять, сколько сил дано ему природой – важна и ценна сумма усилий. Из того факта, что у Сергея Эфрона не получилось прочно наладить издание журнала, иметь постоянный редакторский заработок, стать кинооператором или кинокритиком (может быть, совмещать), вовсе не следует, что и не могло получиться. Ведь в замыслы верили и его единомышленники, и часто все начиналось на подъеме, и поначалу хорошо шло! И можно горько пожалеть, что слишком многое с таким энтузиазмом задумываемое – не складывалось. Пожалеть, но не обвинять!

Скажу, впрочем, еще одну вещь, хотя она и будет, к сожалению, в какой-то степени противоречить моему пафосу защиты.

Было во всем этом (разумеется, до заключительного трагического этапа истории С. Эфрона в 1930-е годы) что-то от истории одного из любимых комических героев Марины Цветаевой – наивного фантазера из диккенсовского «Давида Копперфильда» – мистера Микобера, о котором она часто вспоминала в минуты собственных трагикомических неудач в Москве 1918–1920 годов.

Вспоминала ли она когда-нибудь в этой связи – уже в Чехии – трогательно комическую миссис Микобер? Эта дама, встречаясь с Давидом Копперфильдом после больших перерывов длиною в годы, за которые прибавлялось и количество детей в семействе Микоберов, и количество преследующих их неудач, каждый раз патетически восклицала: «О, я никогда, никогда не покину мистера Микобера!»

Марина Цветаева и Сергей Эфрон были лишены деловой хватки, но, честно говоря, как-то трудно представить многолетним спутником Марины Цветаевой делового человека. Что же касается моего невольного противоречия самой себе – все-таки и после этого сравнения я не присоединяюсь к обвинителям: тут ведь дело еще и в тоне…

В «их Чехии» еще были уютные семейные вечера. Ариадна Эфрон вспоминала:

«Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе, у стола, освобожденного от еды и посуды, весело протертого мокрой тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком-рефлектором; Сережа читал нам вслух привозимые им из Праги книги; Марина и я слушая, штопали, чинили, латали. С тех пор и навсегда весь Гоголь, диккенсовы „Домби и сын“ и „Крошка Доррит“ слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой».

Взрослая Аля вспоминала, что в первые годы жизни в Чехии отец и мать еще бодро переносили тяготы быта: «Это была веселая бедность», – утверждает она.

Многое подтверждает эти слова. В частности – веселый и доброжелательный тон Марины в письмах о театральных приключениях Сергея, у которого, при всей занятости и трудной жизни, еще оставались силы на театральные увлечения. (Может быть, он ностальгически вспоминал свою московскую юность, когда играл на сцене в разных студиях, какое-то время – даже у Александра Таирова в Камерном театре).

«Сережа с Исцеленовым (и Брэйем, Вы его не знаете – англичанин-режиссер – блестящ) – затеяли студию. Ставят „Царя Максимилиана“ (народное, по Ремизову. Сережа играет царского сына) ‹…›. Что выйдет – не знаю. Дело в хороших руках, есть актеры, – но будут ли деньги? Пока у них небольшое помещение, репетиции идут. Сережа очень увлечен. Как-то приводил сюда своего Брэйя: небольшой быстрый рыжий человек, горящий и не гаснущий, с лучше чем вкусом: нюхом. Страстно любит Пастернака. Сошлись» (О. Колбасиной-Черновой. 1924, 27 декабря).

Марина еще с удовольствием, а иногда с юмором, пишет о занятиях Сергея, она еще вполне в курсе его дел и увлечений. (Отстранение наступит гораздо позже…) Вместе с подрастающей Алей она дружески болеет за него перед спектаклями:

«Да! Самое главное: 20-го, на 2-й день Пасхи, было Сережино выступление в „Грозе“. Играл очень хорошо: благородно, мягко, – себя. Роль безнадежная (герой – слюня и макарона!), а он сделал ее обаятельной. За одно место я трепетала: „…загнан, забит, да еще сдуру влюбиться вздумал!“ …и вот, каждый раз, без промаху: „загнан, забит, да еще в дуру влюбиться вздумал!“ Это в Катерину-то! В Коваленскую-то! (prima Александринского театра, очень даровитая). И вот подходит место. Трепещу. Наконец, роковое: „загнан, забит, да еще…“ (пауза)… Пауза, ясно, для того, чтобы проглотить дуру. Зал не знал, знали Аля и я. И Коваленская (!) ‹…› Был он в иждивенческом костюме: в русской рубашке и сапогах ‹…›. Фуражку все время держал в руке, – вроде как от почтительности, на самом деле – оттого, что не налезала» (А. Черновой. 1925, 25 апреля).

«Иждивенческий костюм» – купленный на стипендию, выплачиваемую в Чехии, как мы говорили выше, бывшим солдатам и офицерам Белой армии, ставшим здесь студентами. Другого костюма на нее не купишь. Такой мягкий, мирный, немного грустный «диккенсовский» юмор… В воспоминаниях Ариадны Эфрон семейному чтению Диккенса посвящены лирические страницы. Можно представить, как весело вспоминали они дома после спектакля разные забавные подробности. Это была атмосфера тонкого, доброго юмора, сближающего душевно родных людей, умеющих и так называемые недостатки друг друга воспринимать весело и артистично.

«Рассказы Марины и Эфрона даже о событиях, в которых я сама принимала участие, были так талантливы, что я смеясь, замечала: „Не знала, что это было так интересно“» – так вспоминает архитектор Екатерина Рейтлингер-Кист («В Чехии»). «Катя Р.» – это имя часто встречается в цветаевских письмах той поры. Она была близким другом их семьи и пылкой поклонницей цветаевской поэзии, много помогала Марине: сопровождала ее, плохо ориентировавшуюся, по городу во время редких приездов из пригорода в Прагу, нянчилась с маленьким Муром.

При всем горестном глубинном осознании-переживании, прорывавшемся в цветаевской лирике, где, по ее словам, «ничего не скрыть», – что «никаких земель не открыть вдвоем», на поверхности живой жизни внутренний диалог Марины и Сергея еще долго полнокровно продолжается. Они вместе увлеченно принимают участие в делах Пражского Союза русских писателей.

Марина, ждущая сына, – она была уверена, что будет именно сын, – не могла часто ездить из пригорода в Прагу, и Сергей передавал соредакторам готовящегося тогда сборника произведений русских литераторов, живущих в Чехии, («Ковчег») ее письма и отредактированные ею тексты.

Валентин Федорович Булгаков – литератор, мемуарист, последний секретарь Льва Толстого в Ясной Поляне, работал в Праге библиотекарем и в Союзе русских писателей, – оставил полные уважения и нежности воспоминания о том периоде их жизни. Никто из друзей и знакомых Марины Цветаевой и Сергея Эфрона – ни в Чехии, ни во Франции – не сказал так бережно об их любви:

«Супруги любили друг друга, жили общими интересами, были неразрывны, – и таким образом Марина Ивановна невольно „вводила“ своего мужа во всякое общество, в каком принимали ее, а ее принимали охотно и с почетом во всяком обществе. Наше знакомство началось с того, что М.И. Цветаева была избрана вместе со мною и проф. Завадским в состав редакционного комитета задуманного Союзом русских зарубежных писателей литературного сборника. Поэтому, приступив к своей работе в Союзе в качестве его председателя, я сталкивался столько же с ее мужем, членом правления, как и с нею самой, так что и говорить о них обоих мне удобнее и сподручнее совместно. Должен сказать, что я очень с этой парой подружился. Молодость ли обоих Эфронов, или их литературное развитие, или вольный, смелый полет их мысли, еще не связанной по рукам и ногам принадлежностью к какому-нибудь ограничившемуся в самом себе, как в крепости, мировоззрению меня привлекали, – тогда я не задумывался об этом. Но мне с Эфроном и Цветаевой всегда было хорошо, весело, интересно и свободно. Гений Марины (как называл свою жену Сергей Яковлевич) блистал не только в стихах, но и в беседе и в личном общении с людьми. ‹…›. В совместной работе – общественной с Эфроном, и литературной – с Мариной Ивановной, мы понимали друг друга с полуслова. Может быть, понемногу преклонение мое перед Мариной Ивановной как выдающейся поэтессой и блестяще образованной, острого, мужского ума женщиной (Сафо! Жорж Санд! София Ковалевская!) окрасилось и восполнилось изнутри, незаметно и незнаемо для меня самого, примесью чувства более нежного, более личного, более интимного – не могу отрицать. Но если и так, то не могло быть привязанности более духовной, более целомудренной, более любовно-бескорыстной, чем эта привязанность моя к необыкновенной женщине. Не знаю, чувствовала ли она ее. Может быть, нет. Но не ошибусь, если скажу, что муж поэтессы внутренне ценил мое отношение к ней, тем более что среди русской пражской грубо-бесцеремонной и „праздно болтающей“ толпы ему – если не прямо, то косвенно – приходилось то и дело встречаться с нелепыми, предубежденными, поверхностными или завистливо-недоброжелательными отзывами о его жене – писательнице. Они говорили между собой на „вы“: „вы – Сережа“, „вы – Марина“.

Кому это нравилось, кому – нет. Во мне этот своеобразный обычай вызывал почтение. „…День, в который я Вас не видал, день, который я провел не вместе с Вами, я считаю потерянным“, – писал временно уехавший из дому Сергей Марине. Эту, и только эту фразу я совершенно случайно прочел в одном письме Сергея Яковлевича к Марине Ивановне, подняв это письмо на полу кладовой чужой квартиры, откуда я должен был, по просьбе Эфронов, тогда уже переехавших в Париж, выслать им из Чехии чемодан с их вещами…» (Валентин Булгаков. «Как прожита жизнь»).

В. Булгаков писал и отдельно о Сергее: «В Правлении Союза С.Я. Эфрон был очень приятен и полезен. Скромный, тактичный, тонкий, хорошо разбирающийся в людях, он подавал, бывало, мнения, ничуть не менее рассудительные и достойные, чем мнения наших стариков. Во всех предприятиях Союза можно было считаться с его добросовестно и охотно предлагаемой помощью».

В цветаевских письмах чешских лет часто рассказывается о событиях в Союзе писателей, иногда о конфликтных ситуациях, о бурных собраниях, о порой резких принципиальных выступлениях Сергея Эфрона, всегда ею одобряемых. «Сережа кругом прав!» – писала она об одном конфликте с Марком Слонимом, подробно аргументируя свое убеждение.

Но больше всего сближала Марину и Сергея в те первые годы вне России сокровенная задача – поведать настоящую правду о роковых годах российской истории, о жизни в красной Москве, о событиях Гражданской войны.

Сергей Эфрон в это время работает над «Записками добровольца».

«Я уже писал тебе, что работаю над книгой. Это не литература.

Часть ее (первая глава, а глав 15) скоро будет напечатана. А осенью, надеюсь, и вся она появится целиком. Ты многое из нее обо мне узнаешь. Книга о прошлом, о мертвых» (Е. Эфрон. 1924, 6 апреля).

«Работаю сейчас над рассказами о „белых“ и „белом“. Я один из немногих уцелевших с глазами и ушами. На эти темы пишут черт знает что. Сплошная дешевая тенденция. Сахарный героизм с одной стороны, зверства и тупость с другой. ‹…› Очень трудно здесь печатать из-за монополии маститых. Но кой-что удается» (Ей же. 1925, 3 ноября).

Он честно ищет и напряженно отстаивает объективную, не искаженную «дешевой тенденцией» правду, резко отталкиваясь от догматизма и упрощенчества обеих сторон (якобы по одну сторону – сплошной героизм, по другую – зверства). Эта позиция близка Марине Цветаевой – очень похоже писала она о причинах трудности публикации своей книги «Земные приметы»:

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?