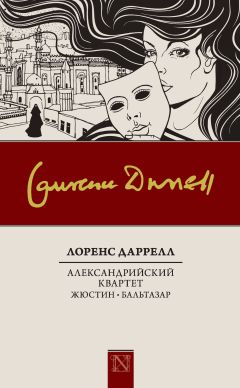

Текст книги "Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар"

Автор книги: Лоренс Даррел

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 35 (всего у книги 39 страниц)

Первый ключ от Александрии

[209]209

Данный текст является переработанным и дополненным вариантом статьи: Михайлин В. Ключ от Александрии: первое приближение // Волга. 1993. № 7. С. 157–170.

[Закрыть]

«Жюстин», первый роман «Александрийского квартета», переводился на русский язык более четверти века тому назад – в самом начале 1990-х, в совершенно другой России, где и культурная, и книгоиздательская ситуации были ничуть не похожи на нынешнее положение вещей. Тот жестокий информационный голод, в котором родились и выросли три последних советских поколения, обусловил колоссальный, взрывоподобный рост книжного (и медийного) рынка, как только «все стало можно». Издавали все и издавали всё. Непредставимая в современных российских условиях допечатка джойсовского «Улисса», вышедшего в 1993 году тиражом в 51 000 экземпляров и разошедшегося мигом, обернулась коммерческим провалом – но нашлось же в стране более пятидесяти тысяч человек, которые даже в тогдашние, тотально нищие годы купили Джойса и принесли его домой. И всякий, кто брался тогда за издание, продажу или перевод текстов, которые принадлежали к – казалось, неисчерпаемой – мировой традиции, не мог не ощущать себя носителем некой большой культуртрегерской миссии: не худшая приправа к обычным и вполне понятным стратегиям зарабатывания денег и социального капитала.

Новые книги были сопряжены с новыми смыслами, да что там – с целыми вселенными нового знания, непредставимого еще несколько лет тому назад для большинства населения СССР. И потому от всей этой околокнижной деятельности был неотъемлем еще и азарт первооткрывателя, который прежде всех прочих сограждан успел увидеть и понять что-то, казавшееся – по контрасту с тусклой советской действительностью – действительно важным.

В силу этих причин мне тогда казалось, что перевод текста настолько тонко сработанного и настолько богатого отсылками к самым разным, весьма далеко отстоящим друг от друга культурным кодам, как даррелловский «Квартет», просто немыслим без сколько-нибудь концептуального комментария. Гностические, оккультные, античные, ориентальные, викторианские и эвардианские контексты толкались локтями и взывали к тому, чтобы я обратил на них внимание будущего русского читателя. Вот так и появились нижеследующие четыре статьи, по одной на каждый роман – впрочем, при работе над ними я был вынужден отказаться от обычных ограничений, налагаемых жанром послесловия, и регулярно забегать вперед или возвращаться назад. «Александрийский квартет» представляет собой единое целое, и говорить о «Жюстин», не отсылаясь – хотя бы вскользь, хотя бы и не выдавая заранее всех авторских тайн – к остальным трем романам, никак невозможно.

Я решил заново опубликовать эти четыре статьи, прекрасно отдавая себе отчет в том, что они изрядно устарели и что сейчас я написал бы их совершенно иначе – просто потому, что за эти четверть века они тоже успели превратиться в документ вполне конкретной эпохи. Они отредактированы и подправлены, кое-где я внес небольшие добавления: там, где совсем уже трудно было удержаться от очевидных на мой теперешний взгляд комментариев, которых не сделал тогда.

1. Гностический ключ к роману и городу

Во всех четырех романах «Александрийского квартета» основные темы, определяющие трактовку образов и событий, заявляются сразу, на первых же страницах, прежде чем прихоть рассказчика и стоящая за ней воля автора разбросают их по головам и вариациям. Открывающий «Жюстин» лирический гимн, темой которого является Александрия, а пафосом – память, очень быстро выводит на основные структурообразующие темы книги – поэзию Константиноса Кавафиса и гностический миф о Софии. О Кавафисе речь впереди, пока же обратимся к гностикам.

Высшему миру, царству света, Плэроме, которая в полноте своей и есть одновременно Метропатор, незримый Дух и тридцать его манифестаций, эонов, незачем творить, по мнению последователей гностических учений, столь убогий мир, как тот, в котором мы обретаемся. Наш мир есть следствие ошибки, падения Софии, низшего эона. Исполненная любви к незримому Духу, пытаясь постичь его «напрямую», без опосредующих ступеней, и начать творить самостоятельно (т. е. фактически сравняться с Ним), София тем самым отпала от единства Плэромы. В результате ее падения появляется Демиург, «змей с мордой льва» (ср. Тифон, древнеегипетский змей Апоп как враг света, излюбленный гностиками общемистический символ уробороса, змеи, кусающей собственный хвост, – образ цикличности и «материального падения» мира), существо ограниченное и лишенное света. Обладая силой, полученной от Софии, но не зная ни своего происхождения, ни своей роли вследствие изначальной ущербности и непричастности свету знания, «живой воде», Демиург мнит себя богом и творит мир. Саваоф ветхозаветной традиции, по мысли гностиков, и есть Демиург. Творение – и рождение, откровение, у гностиков противопоставляются, ибо порождение, откровение органично, состоит в раскрытии внутренних возможностей и происходит не от неполноты, а, напротив, от избытка сил, причем порождаемое единосущно порождающему, равно ему и со-бытует с ним. Творящий же творит лишь образы, подобия себя самого, выстраивая иерархи, центром и вершиной которых сам же и является. Рождение – в духе, в свете, в знании; творение – в материи, в незнании, во тьме.

Полный тьмы, которая у гностиков синонимична незнанию, Демиург, тем не менее, творит низший мир сообразно с устройством мира высшего – ибо иначе не может, – но как бы в зеркальном отражении, меняя плюс на минус. Поясняя отношения между царством света и миром у гностиков, М. К. Трофимова, ведущий отечественный специалист по гносису, пишет: «Но хотя картина резко меняется, знание уступает место незнанию, непроходимой пропасти между мирами нет, поскольку низший мир – следствие ошибочных действий последнего эона высшего мира, Софии, и связан тем самым с ним своим происхождением. Космическая драма <…> в которой участвуют оба мира, разворачивается вокруг попыток восполнить изъян, нанесенный высшему миру ошибкой его части» [210]210

Трофимова М. К. Комментарии ко 2 части / Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 204.

[Закрыть].

Здесь мы вплотную подходим к роли человека в гностическом космосе. Часть сотворенного Демиургом мира, он все же существенно отличается ото всякой прочей твари по самой своей природе. Ибо, когда Демиург создавал человека, он, по наущению посланцев высшего мира, дунул ему в лицо, чтобы оживить, и с этим дуновением от Демиурга и сотворенного им мира к человеку перешла сила Софии, сила света, духа. Человек, в отличие от Демиурга, не знающего о причастности к свету, стал смешением и полем битвы между светом и тьмой. «И когда свет смешался с тьмой, он побудил тьму светить. А когда тьма смешалась со светом, она затемнила свет и стала ни светом, ни тьмой, но стала больной» (Апокриф Иоанна). Увидев, что человек по сути своей стал выше их, Демиург, архонты и силы этого мира бросили его в нижнюю часть материи (гностическое толкование мифа об изгнании из рая). А чтобы помешать ему познать свою суть и возвыситься над ними, встали между ним и древом познания добра и зла и наслали на человека судьбу. Но человеку в воспомоществование дан посланец царства света – «Эпинойя от Пронойи», ищущая в мире истинное свое дитя, дитя света, и способная помочь ему в поисках света. Предназначение человека в мире, согласно гностическим учениям, – самопознание, открытие в себе причастности к царству света и воссоединение с ним. Именно этому и учил Христос, посланный на землю царством света и слившийся после смерти Иисуса с Эпинойей, воскресший в ней. Церковное обещание Царства Божьего, трансформировавшееся затем в обещание Царства Небесного, не могло восприниматься гностиками иначе как попытка увести человека от единственного в мире источника света – себя самого. «Иисус сказал: Если те, кто ведет вас, говорят вам: Смотрите, царствие в небе! – тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно – в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас». «Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности вы – бедность». «Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, – мир недостоин его» (Евангелие от Фомы, 2, 3, 61). Через самопознание человек достигал познания мира – спасаясь сам, он спасал часть плененного тьмой света, т. е. восполнял собой Плэрому. Таким образом, в конце концов «Я» познающего самоотрицалось, вливаясь в царство света и расширяясь до его пределов (что совершенно невозможно для христианства с его исконным верховным «Ты»). Однако – вернемся к Дарреллу.

Основой сюжетной параллелью гностическому мифу о Софии в романе является судьба самой Жюстин, которая когда-то потеряла ребенка от первого брака и с тех пор ищет его по Александрии. Ребенок, скорее всего, украден и продан в один из детских публичных домов (сквозной образ в «Квартете»), но, возможно, просто упал в канал и утонул (вода, символ забвения и одновременно коллективной, бессознательной памяти, также относится к числу центральных образов тетралогии). Этому поиску детективного характера, впрочем, лишь изредка всплывающему на страницах романа, параллелен поиск духовный, попытка путем полного напряжения мысли и чувств найти выход к высшему проявлению своего «Я». И еще одна деталь, которая имеет отношение к этой сюжетной канве, внешней с точки зрения лежащей под ней гностической структуры. В ранней юности Жюстин была изнасилована одним из дальних родственников и с тех пор не может отдаться мужчине, не вспомнив об этом эпизоде.

Параллель между Жюстин и Софией в романе проводится сразу. Лирическое вступление, где заявлены все основные темы книги, завершается построением логической цепочки: Александрия (понимаемая как некий духовный комплекс, обладающий собственной судьбой и волей) – Жюстин – София. «Она постоянно напоминала мне ту кошмарную породу цариц, которая, подобно облаку, затмившему подкорку Александрии, оставила после себя аммиачный запах кровосмесительных романов. Гигантские кошки-людоеды вроде Арсинои – вот ее истинные сестры. Но за поступками Жюстин стояло что-то еще, рожденное более поздней трагической философией, где мораль призвана была выступить противовесом разбою воли. Она стала жертвой воистину героических попыток сделать нужный выбор. И я все еще способен увидеть прямую связь между Жюстин, склонившейся над раковиной, в которой лежит выкидыш, и бедной Софией Валентина, умершей от любви столь же прекрасной, сколь ошибочной».

Ошибочный поиск Софии (по-гречески – «мудрость» с оттенком рациональности) воплощает у гностиков в одном из толкований мифа трагические попытки рационального мышления самостоятельно пробиться к истине, к Богу, изначально обреченные на неудачу в силу своей односторонности и склонности скорее к анализу, к отказу от единства, а не к его постижению. Дарли, шаг за шагом прослеживая этапы своего романа с Жюстин, как бы ненароком, вскользь акцентирует внимание читателя на особенностях ее способа постижения мира. В следующем после приведенного выше отрывка эпизоде Гастон Помбаль, один из жрецов любви в «Квартете», указывает на исконно нездоровую, по его мнению, природу александрийской любви, испорченной «иудеокоптской манией расчленять, анализировать» (Жюстин – еврейка, перешедшая перед замужеством в христианство коптского толка). О вампирической страсти Жюстин к знанию, к информации, к новым лицам, новым мужчинам, новым идеям как к средству движения вперед не раз пишет в посвященном ей романе ее первый муж Арноти. Даже его знакомство с этой тогда еще совсем молоденькой и не вхожей в александрийский свет натурщицей началось с достаточно характерной фразы Жюстин, которая встретилась с ним глазами в зеркале: «Вечно слишком мало света». Гностическая страстность мысли оборачивается у нее той «пугающей целеустремленностью ума» в поисках вселенской логики, «доказательств бытия Божьего», которая так настораживает самого Дарли. Лишенная чувства юмора, она требует от него, которому «все идеи кажутся одинаково здравыми», занять определенную позицию по отношению к той или иной логической конструкции. Дарли, который видит выход для «глубоко чувствующего человека, осознающего неизбежную ограниченность человеческой мысли», в единственном способе ответа – «иронической нежности и молчании», все же пытается объяснить ей первородный грех ее мысли. «Твои, к слову сказать, метания, – говорит он, – в которых столько неудовлетворенности, столько жажды абсолютной истины, – в них так мало сходства с греческим скепсисом, со средиземноморской игрой ума, который сознательно окунается в софистику как в условия игры, для тебя ведь мысль – оружие, теология».

Своего апогея тема внутренних поисков Жюстин достигает в одной из «силовых точек» романа – в описании ее спальни, увиденной глазами Дарли. Кровать, туалетный столик, над кроватью и над иконами – вселенная Птолемея. Полки с книгами философов. Моментальная метафора – Жюстин среди философов как больной среди лекарств. И тут же внезапно возникающий символический образ – Кант в ночном колпаке, ощупью бредущий вверх по лестнице. Ситуация теряет обусловленность сюжетом. Достаточно механический доселе гностический «скелет» романа, соединившись наконец в символе с сюжетным материалом и выведя его на уровень глобальных обобщений, получает право снова «уйти в подполье» до следующего «прорыва».

Но ситуация еще не использована до конца, не все оттенки смысла высвечены в этой «внутренней» пространственной проекции персонажа. Рядом с трагической тщетностью усилий Жюстин – Софии возникает исполненный горестной нежности образ ее любви. На дальней стене спальни висит уродливый полый идол – электрический ночник, нечто вроде подсвеченного изнутри черепа. Когда электричество выходит из строя, внутрь ставится свеча, и «тогда Жюстин встает, обнаженная, на цыпочки, чтобы достать горящей спичкой до глазницы Бога». Она не может спать спокойно, если ночник потушен («Слишком мало света»). Снова София, но София иная, павшая и пытающаяся, сохраняя свою искру света в отнюдь не самом изысканном создании этого неудачного мира, а человеке, возвращать его Богу, делать его Богом и возвращаться тем самым к Богу самой.

Так внутренние искания Жюстин связываются с попытками найти своего потерянного ребенка в одном из полуподпольных детских публичных домов, разбросанных по трущобам Александрии. Мотив этот, обреченный, подобно рефрену, повторяться в каждом из романов тетралогии, служит как бы пробным камнем для того варианта истины, который предложен в каждом из них. В романе «Маунтолив» дипломат сэр Дэвид Маунтолив, самый земной из числа взыскующих света персонажей «Квартета», не сумевший найти никакой дороги к Богу, случайно попав в детский бордель, едва спасается оттуда, полураздетый, униженный, увидевший там лишь александрийскую грязь и гнусную, извращенную, пропахшую деньгами похоть. Внутренние поверхности глиняных стен детских борделей украшены сделанными синей краской отпечатками детских ручек – местным талисманом от дурного глаза. Позже эти синие ладони будут попадаться героям «Квартета» также и на кабинках уличных проституток – прекрасный символ отпечатка десницы Божьей в грязи, в материи, в глине, в человеке. Не сумевшему понять смысл этого талисмана Маунтоливу Александрия будет мстить, то и дело оборачиваясь к нему своей уродливой «злой», темной стороной, ибо сам этот город расположен на «полуострове, похожем формой на лист платана, пальцы расставлены…».

И еще одна точка сюжетного пересечения судьбы Жюстин и мифа о Софии в романе – это история «рока», тяготеющего над ней и связанного с давнишним изнасилованием. Виновник этой истории – человек с черной повязкой на глазу (символ полуослепленности, односторонности ви́денья, привязанности к мирскому, материальному у Даррелла). В конце концов Дарли узнает через Клеа и Бальтазара, одного из проводников «духа места» Александрии, что человек этот – им всем прекрасно известный банкир Поль Каподистриа по прозвищу Да Капо (!), прочно связанный в тетралогии с дьявольской символикой. Насилие Демиурга, архонтов и властей тьмы над Софией как первопричина появления рока – параллель очевидна. Интересен и символ, избранный Дарли для Жюстин, – стрела во тьме, – выводящий, помимо Софии, также на восточные злые божества – буддийского Мару и парсского Ангро-Манью (Аримана).

Показательна та точка, которую повествование временно ставит в судьбе Жюстин. После смерти Да Капо от «несчастного случая на охоте», организованной Нессимом, Жюстин перебирается в Палестину и «находит себя» в службе на благо обществу. Будучи не марксисткой, но «мистиком от работы», она заявляет, что «в надрывном поту коммунистической утопии она обрела «смирение духа»» (пишет к Дарли Клеа после свидания с ней). «Самоотрицание! Последний капкан на пути его к абсолютной истине». По мысли Даррелла, взыскующая абсолютного духа, но в силу необходимости сосредоточенная лишь на материальной стороне бытия «социальная служба» («одноглазая» в образной системе «Квартета»), где личность отрицает себя ради коллектива, с тем чтобы найти не дух, но новый закон, действительно является последней (дай-то Бог!) и весьма удачно устроенной ловушкой этого мира на пути личности к слиянию с Богом. Ожив в этом мире, Жюстин умирает для духа (тема мира и Александрии, его полномочного представителя, как истинной преисподней, царства мертвых, что тоже вполне отвечает гностическим представлениям о космосе, еще «заиграет» в «Квартете»). Более позднее открытие истинной подоплеки ее исчезновения только усилит мирскую сущность ее окончательного воплощения.

2. Александрия

Гностический скелет романа «работает» не только через образ Жюстин – отнюдь. Да и вряд ли возможно даже в целях анализа рассматривать какую-то одну линию из того сложного хоровода взаимосвязанных тем, образов и ситуаций, над которыми царит и который в себе объединяет центральный образ всего «Квартета» – Александрия. Ведь, в конце концов, сама Жюстин именно потому дала свое имя первому роману тетралогии, что здесь ее судьба и ее личная «война» в наибольшей степени отвечают принятой первоначальной точке зрения на Александрию, акцентируя внимание на вполне конкретных сторонах истории и культуры этого города, по праву считавшегося столицей египетского гностицизма.

Создание (не передача, а именно создание) «духа места», умение свести пейзаж, действие, мысль и чувство в неповторимом лирическом единстве – счастливая особенность всего творчества Даррелла. Корфу и Родос, Сицилия и Кипр его путевой прозы, Прованс и Египет «Авиньонского квинтета» выполнены мастерски, но высшее его достижение в этой области – это, несомненно, Александрия. Она появляется уже на первой странице «Жюстин», и здесь же с самого начала определяются две прочно связанные между собой темы, которые будут сопровождать этот образ при всех его трансформациях в сложной механике тетралогии. Во-первых – тема заданности, изначальности, архетипичности сюжетов, возникающих, развивающихся и дублирующих друг друга на страницах «Квартета». В частности, сюжет мифа о Софии в той или иной степени отражен в судьбах практически всех центральных женских персонажей. Таким образом, Александрия, истинный носитель и режиссер всех разыгрывающихся драм, прочно привязывается к конструктивной основе романа. Во-вторых, это производная от первой тема персонажей как «детей» Александрии, что тоже имеет самую непосредственную связь с гностическим «скелетом». «Я возвращаюсь, звено за звеном, вдоль железных цепей памяти в город, где мы так недолго прожили вместе: она видела в нас свою флору – взращивала конфликты, которые были ее конфликтами и которые мы принимали за свои – любимая моя Александрия!» И далее: «…я вижу наконец, что никого из нас нельзя, собственно, судить за то, что случилось в прошлом. Если кто и должен держать ответ – только Город, хотя нам, его детям, так или иначе придется платить по счету». Объектом дешифровки в романе как для автора, так и для повествователя становится сам город, а персонажи – только наиболее приемлемый путь к постижению феномена Александрии как единства, как процесса, как живого развивающегося существа. Люди в «Квартете» – только форма проявления жизни города, тот трагически наделенный самосознанием и индивидуальной волей материал, на котором проигрываются его, а значит, и общекосмические архетипические сюжеты. И только обретя некоторую свободу от власти Александрии на отдаленном греческом островке, отделенный от нее морем (вода – время, забвение, коллективная, доличностная память), Дарли имеет возможность попытаться понять истинную природу происшедшего. Впрочем, уже следующий роман тетралогии, «Бальтазар», разрушит обе эти иллюзии – и иллюзию свободы от воли города, и, соответственно, иллюзию истинности по́нятого.

Таким образом, Жюстин, как и другие персонажи, вписывается в более сложную систему отношений с конструктивной основой романа. Жюстин – это одновременно и София, ищущая в мире своего ребенка, и грешное дитя города. Александрия – мир, управляющий судьбами людей, результат падения Софии, имеет в то же время архетипическое сходство с самой Софией. Возникающая взаимообратимость ассоциаций помогает раскрыть амбивалентность образов, избежать одностороннего, «аллегорического» взгляда даже в пределах одного романа.

3. Архетипические образы

Попробуем разобраться в том, как функционируют некоторые другие связанные с Александрией образы и темы. В числе первых в романе начинают «работать» восходящие у Даррелла непосредственно к шекспировской карнавальности, а также связанные с поэзией Кавафиса архетипы Антония и Клеопатры. Как-то в разговоре с Дарли Бальтазар, один из проводников «духа места», роняет замечание о том, что в каком-то смысле все александрийские женщины – Клеопатры, а все мужчины – Антонии. И действительно, все центральные женские персонажи тетралогии: Мелисса, Жюстин, Клеа – рано или поздно прямо сопоставляются с Клеопатрой, не говоря о могущих показаться спорными многочисленных косвенных параллелях. В начале романа потерявшую сознание на вечеринке у Персуордена от «дурного питания, истерии, алкоголя, гашиша, туберкулеза, испанки… выбирайте» Мелиссу переносят, завернув в бухарский ковер, в комнату Дарли, где, «как Клеопатру, мы развернули ее и положили на кровать». В самом конце романа «Клеа» то же сравнение употребляется по отношению к отправляемой в больницу с пикника также в бессознательном состоянии «преемнице» Мелиссы Клеа. Архетипичны здесь не столько характеры, сколько сама ситуация – отблеск чисто александрийской любовной драмы, происшедшей две тысячи лет назад, но продолжающей «бродить» в подсознании города и воплощаться согласно его воле в судьбах все новых и новых людей.

Среди «исконно александрийских» архетипических образов выделяются также образующие одну из интереснейших структурных подсистем романа и тетралогии в целом образы, связанные с «амбивалентностью» самой Александрии, с ее изначальной, по Дарреллу, склонностью к сочетанию взаимоисключающих сущностей, придающей «духу места» этого города особый, неожиданный и порой до извращенности тонкий аромат. Александрия расположена в точке соприкосновения трех материков и неисчислимого количества сменявших друг друга культур, где пересекались и пересекаются самые разнонаправленные национальные, культурные и политические интересы, и только избыточная, умеющая сочетать натурализм с возвышенностью и изяществом стиля барочная проза Даррелла могла стать подходящим инструментом для создания образа этого города. «Пять рас, – пишет Дарли, – пять языков, дюжина помесей, военные корабли под пятью разноцветными флагами рассекают маслянистые свои отражения у входа в гавань. Но здесь более пяти полов, и, кажется, только греки-демоты умеют их различать». «Исследование современной любви» – подзаголовок «Квартета», и нестандартные отношения между полами в тетралогии служат внешним проявлением букета Александрии. Связь же между поверхностью и сущностью осуществляется именно через архетипические фигуры, из коих «амбивалентностью» александрийской ведает Тиресий, образ в английской литературе не новый, разрабатывавшийся преимущественно в поэзии – от Теннисона и Суинберна до Элиота. Близок он был, начиная с Аполлинеровых «Грудей Тиресия», и сюрреалистам, с которыми Даррелл связан через Хенри Миллера. Слепой ясновидящий, бывший и женщиной, и мужчиной, проживший неисчислимое количество лет Тиресий входит в пантеон представительных символов Александрии у Даррелла.

Два персонажа «Квартета», несомненно, связаны с этим архетипом самым непосредственным образом. Первый из них – Джошуа Скоби, один из удачнейших комических персонажей Даррелла, который несет, помимо орнаментальной, еще и достаточно серьезную сюжетную и символическую нагрузку. Скоби в «Квартете» – воплощение мифоэпической коллективной памяти. Он и появляется, в соответствии с предназначением, из морской безличностной стихии, по-своему оттеняя образ Александрии. «…мифология желтогривых валов, атакующих Фарос. Ночью в город приходят новые звуки, протяжное гудение и резкие выкрики ветра, поначалу они настораживают, пока не начинаешь ощущать, как город превращается в корабль и отзывается скрипом и стонами старых шпангоутов на каждый удар непогоды. Вот такую погоду и любит Скоби». Скоби – это, прежде всего, память. Но, в отличие от прочих демонов и «духов места», посредников между темной сокровищницей тайн Александрии и краткими судьбами населяющих ее людей, память Скоби лишена времени. Она полна имен, сюжетов, заученных когда-то длинных поэтических отрывков, устойчивых формул и своеобразных словоупотреблений, «Скоби-слов», собранных специально в приложении к «Бальтазару». Но все это богатство собрано воедино, организовано и вырывается время от времени через комичную фигурку «капитан-лейтенанта Скоби» на просторы «Квартета» именно по вневременным законам мифа. «Я вижу за его спиной длинные серые валы Атлантики – они трудолюбиво и упорно смыкаются над его воспоминаниями, растирают их в водяную пыль, которая слепит ему глаза. <…> Он пытается вспомнить точно – когда это должно было случиться, роняя лысую полированную голову на руки, но снова вмешиваются серые валы бесконечных приливов и отливов, патрулирующие границу между ним и его памятью». Выступает Скоби и носителем иного мифа – мифа социального, прочно связанного у Даррелла с Англией и с XIX веком. В походке «бимбаши Скоби», идущего через арабский квартал, появляется нечто особенное, долженствующее означать Белого Человека, отягощенного своим Бременем, – ключевую фигуру европейского колониального мышления. Возникает в романе и параллель со Старым Мореходом. Безличная и вневременная водная стихия сопровождает Скоби на всем протяжении тетралогии – его бесконечные рассказы несут явный отпечаток морского колорита, в облике его сквозит нечто пиратское, море заполняет его сны, принадлежащая ему ванна послужит в «Квартете» основой для целого ряда комических эпизодов, да и убьют его в конце концов матросы.

Помимо общей «мифологичности», вода служит еще и дополнительным мостиком между образом Скоби и архетипом Тиресия, который также прочно связан с водой (ключевой эпизод мифа в той его версии, что представлена в гимне александрийца Каллимаха – сцена омовения Афины). Скоби, как и Тиресий, не имеет возраста: «Если честно, Скоби выглядит на чьи угодно годы: древнее, чем рождение трагедии, моложе, чем афинская смерть. <…> Нет, вовсе не кровь текла в жилах Скоби, но зеленая морская вода, из самых глубин океанских».

Наиболее явное сходство следует искать, конечно же, в «двуполости» Скоби, у которого в лунные ночи, когда флот стоит в гавани, просыпаются «тенденции». Надев женское платье и невообразимую шляпку, он моментально становится «маленькой старой шлюхой с глазами-пуговицами и носом как бритва – шлюхой эпохи моста Ватерлоо…» («Бальтазар»). Именно в этом наряде и настигнет его смерть. Впрочем, смерть не заставит Скоби покинуть Александрию. Более того, по невероятной, но весьма характерной для даррелловского Города логике он будет причислен к лику местных коптских святых и под именем Эль Скоб действительно станет одним из младших александрийских божеств, обладающим свойством исцелять как женское, так и мужское бесплодие. После смерти откроются и прорицательские способности этого даррелловского Тиресия – и он весьма точно предскажет Клеа смерть. Впрочем, целиком и полностью принадлежащий материальному миру Александрии (его лысый череп однажды сравнивается с «солнцем небольшого достоинства» – здесь и местный святой, он же «дух места», и вездесущие в Александрии Даррелла зеркала и двойники, и изрядная доля иронии), Скоби сумел разглядеть своим единственным глазом (второй – вставной, имитирующий полноту зрения) только смерть Клеа, не увидев ее дальнейшего возрождения и «прорыва» благодаря этой самой смерти.

Другим воплощением Тиресия является, напротив, один из центральных персонажей тетралогии – врач-гинеколог, каббалист и тоже гомосексуалист Бальтазар, именем которого назван следующий за «Жюстин» роман. Впрочем, Тиресий – только один из архетипов, оставивших отпечаток на сей фигуре. Имеет Тиресий и свою музыкальную тему (музыка, которая звучит «в городе» и воспринимается персонажами как одно из проявлений «духа места», составляет в тетралогии особый смысловой ряд) – в романе «Бальтазар» к «теме Жюстин», модной джазовой мелодийке «Jamais de la vie» присоединится еще одна – «Старина Тиресий».

Два Тиресия, несколько Софий, Антониев, Клеопатр – в образном мире «Квартета» множатся, отражаясь друг в друге, не только «означаемые» символов, но и «означающие». Повторение форм и смыслов, повторение вплоть до мельчайших деталей сюжетов и ситуаций выводит нас еще на один сквозной образ – зеркало. Обилие зеркал поражает читателя с самого начала, со вступления к роману «Жюстин». Персонажи встречаются, знакомятся в зеркалах, пишут на них друг другу записки, разговаривают с ними, просто, наконец, в них отражаются. Первая «ключевая» сцена с зеркалом – это случайная встреча в баре «нос к носу» Дарли, недавно открывшего для себя Мелиссу, с преследующим его (с пистолетом в кармане) Коэном. Около часа они проводят плечом к плечу у стойки, все это время находясь на грани того, чтобы заговорить, хотя общих тем, кроме Мелиссы, нет, – но ни у одного из них не хватает на это смелости. «Уходя, я случайно поймал глазами его отражение в одном из длинных зеркал на стене – он ссутулился и уставился в стакан. Сама его поза – нелепый вид дрессированного тюленя, пытающегося жонглировать человеческими эмоциями, – поразила меня, и я впервые понял: он, может быть, любил Мелиссу не меньше, чем я». Трезвое зрение зеркала возвращает героя к его собственным переживаниям, помогая понять «другого» единственным возможным в Александрии (а значит, и в мире) способом – увидеть в нем себя, свое отражение. Буквально через страницу тему зеркала подхватывает одна из «поясняющих» внешнюю структуру тетралогии сцен. Жюстин говорит Дарли, сидя перед зеркалами за туалетным столиком: «Смотри; пять разных изображений одного и того же лица. Знаешь, если бы я писала, я бы попробовала эффект многомерности в персонаже, что-то вроде призматического зрения. Кто сказал, что человек не имеет права показывать больше одного профиля зараз?»

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.