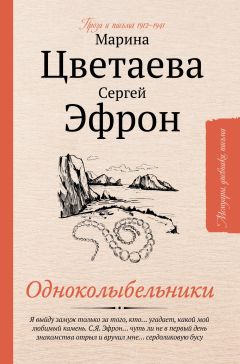

Читать книгу "Одноколыбельники"

Автор книги: Марина Цветаева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Вот оно что. Уж я-то обрадовался. Думал, попутчик есть – все веселее. На вокзал, должно, по другому делу забрели?

– Да, да, по другому. Я приятеля из Харькова жду.

Сказал и глаза опустил, потому что тот, ушастый, зубы насмешливо скалил и глаза вострые пялил прямо в упор. И, не выдержав, для себя самого неожиданно, руку тому протянул:

– До свиданья. Я тороплюсь.

Обратно, к двери, быстро, быстро и дальше.

Когда вернулся домой с покупками, старушки и румяный офицер сидели за чайным столом. Одна из старушек вязала, быстро костяными спицами перебирая, другая пасьянс веером раскладывала. Офицер немецкую газету читал, хмурился: который день с родины дурные вести. В углу, у рояля, попугай на высоком постаменте-палке почесывал тупым клювом свисшее крыло красно-зеленое. А из-под крыла когтистая лапа глядела – стоял на одной.

Заулыбались старушки, закивали обе сразу и обе сразу одним голосом:

– А мы вас ждали, ждали. Чай остыл совсем.

* * *

Он потерял чувство времени. Не было ни вчера, ни сегодня – слилось. После встречи с тем на вокзале решил ехать через границу кружным путем на лошадях. Офицер немецкий, что у старушек стоял, узнав, куда он едет, надавал ему документов, пропусков, советов. Пропуска взял, советы выслушал, но ничего из того, что сказал офицер, не выполнил – забыл.

Все обошлось. По деревням встречали хорошо – он щедро платил, лошадей давали сразу, везли какими-то окольными путями, описывая осьмерки. Где-то отдыхал, где-то ночевал. В одной деревне обыски шли, кого-то ловили, хозяева его запрятали в клуню.

От растущего недомогания чувство опасности исчезло. Он вверился мужикам – они его возили, кормили, прятали. Мелочи для него вырастали в значительное, крупное ускользало. Дождь, скрипучее колесо, плач ребенка за стеной беспокоили больше, чем возможность ареста и расстрела.

В последний ночлег свой, уже по ту сторону границы, он ночь пробредил в грязной избе, изнывая от духоты, жары и навязчивых видений. Причиной послужил рассказ бабы-хозяйки. Рассказала она ему о какой-то солдатке – Дарьюшке, с дальних хуторов. Муж солдатки три года без вести пропадал. Земляки с позиций писали, что не то мертвого, не то раненого его в поле оставили. Горевала солдатка, не знала, за вдову ли, за жену ли себя почитать, за здравие ли, за упокой ли мужа молиться. А тут австрийцев пленных пригнали, в работники пораздавали их. И Дарьюшка себе одного выхлопотала, здоровенного, пухлого, белого молодца. Немного времени прошло – понесла от него Дарьюшка. Заважничал австрияк, себя за хозяина почитать стал. А баба в нем души не чаяла. И вот третьего дня под вечер к Дарье кто-то постучался. Открыла Дарья дверь, глянула и замертво на пол грохнулась. Муж, страшный такой, другому и не узнать. Глаз выбит, через весь лоб шрам и нос на сторону. Тут у них и пошла заваруха. Дарья, в кровь избитая, с печи подняться не может, а австрияк, как мужа увидел, через плетень прыг и сгас. Только трубку свою, кишку длинную, в сарае позабыл.

Отчего-то запал этот рассказ. И всю ночь чудилось ему: то он муж солдатки, то он австрияк. То он соперника с остервенением душит, то, наоборот, на него, на полюбовника, муж бросается, страшный муж, одноглазый, рубец кровавый все лицо прорезал, нос на сторону… А баба рядом ожидает, кто осилит, кому достанется. До утра пробредил…

Пыль водяная нависла с невидимого черного неба до черной земли. Размокла земля, и колеса с хлюпаньем и чавканьем погружались в липкое тесто. Качалась телега, как лодка в мертвую зыбь.

Зарывшись в солому, накрывшись поверх головы полостью, не спал. Пахло прелой соломой и шерстью, шею давил мешок с овсом, застывшие и отекшие ноги ныли. Повернуться бы! Но такая лень, такое желание покоя, что не двинулся. Бог с ними! Пусть отнимаются.

Так бы долго ехать – меж теми и другими, меж своими и не-своими, меж двумя Россиями. Жарко. Душно. Сдернул с головы полость. Защекотали мелкие капли сухой и горячий лоб. После тепла резнуло сырым холодом. Откуда-то шел мутный свет, серый, мышиный, не свет – сумрак предрассветный.

– Неужели ночь прошла? – подумал. И хотя несносно длинна она была, рассвет показался неожиданным. Радостно дернулся, повернулся, привстал. Отекшие ноги заныли, в них заиграли искорки, по спине прошел холодок.

– Скоро станция?

– Вона. Огни горят. С версту, не боле.

Зашевелился зипун, щелкнул языком, зачмокал губами, вяло повернул в воздухе невидимым кнутом.

– Эй вы, сони!

Закачало сильнее.

* * *

Третья от границы станция. И все не так, как там, и все непохоже. Воздух другой, земля другая, люди другие, небо другое. В чем другое? Слов не было. Сирость какая-то, обреченность. В чем же, в чем? – Так думал, вжавшись в угол маленькой станционной комнатушки. Несколько баб и мужиков с мешками дремали, навалившись друг на друга. За столом на скамье сидела высокая, худая, зеленая дама с высокой, еще более худой и зеленой, барышней. И хоть обе в платочках, было ясно – дама и барышня. Обе не спали, обе не говорили, обе сидели прямо, сложив руки на коленях.

В разбитое окно полз молочный, тусклый, матовый свет. Два дня, как Василий Иванович держался на аспирине. Но порошки кончились. Его пробирала дрожь. Нутряным холодком подкрадывалась и вдруг схватывала так, что начинал он по-собачьи лязгать зубами. Все силы напрягал, чтобы зубы стиснуть – не мог. А даст волю челюсти, начнет она прыгать и лязгать. Не раз дама с барышней на него глаза скашивали – не безумный ли.

Проверяли документы. Двое. Один латыш или эстонец – светловолосый, матовый, пухлый, с пустыми рыбьими глазами, другой – матрос русский, вихрастый, коренастый, задорный. Тормошили, ругались, ощупывали мешки, искали сахар и оружие. Долго стояли над сонным, рассматривая подложный документ его. Повертели в руках, что-то спросили, он вяло ответил, вернули, ничего не сказав – он значился врачом московского госпиталя, в отпуску. Поверили.

Только к вечеру он очутился в вагоне. Пассажиров было мало, говорили – в Курске понасядут. В отделении III кл. сидело лишь трое: он и зеленая дама с дочерью. Устроился на верхней полке. Когда взбирался, почувствовал, как слаб. Словно тяжелый неуклюжий мешок приходилось втаскивать детскими, слабыми руками. Забрался, улегся, накрылся, сжался и, когда поезд после часовой стоянки дернул и застучал колесами, почувствовал то же, что когда-то давно в детстве в начале скарлатины. Весь мир чудесным образом сузился. Тогда, во время скарлатины, он ограничивался коричневым мягким одеялом с прямоугольными фигурами по краям, зелеными ядовитыми обоями с разводами винограда, сияющей кафельной печкой, плюшевым длинноухим зайцем, волшебной разноцветной аптечной коробочкой. Сейчас внешний мир – это закапанный стеарином фонарь, стенные дощечки, выкрашенные под дуб, ручка автоматического тормоза у двери и перед самыми глазами, в стенке, ножом выковырянная, надпись: «Маруся. Моя Любовь. Май 11 год». И еще колеса: «Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам». А снизу доносился чуть слышный говорок дамы с барышней. Стоял поезд – молчали, пошел поезд – заговорили. О чем? Вслушивался, но разобрать ничего не мог. Тихо говорили и словно не по-русски. Долго вслушивался, устал вслушиваться, уснул. И не видел, как поднялась старая дама, долго смотрела на него, спящего, и, потрогав осторожно его свесившуюся руку, тихо сказала другой:

– Ardent[123]123

Горячий (англ.).

[Закрыть].

И видел он пруд – синий, как Женевское озеро на открытках. А он на берегу песчаном. Горяч песок, жарок воздух, солнце пламенно, и уж невмоготу ему. Дышать нечем, как пергамент, кожа обсохла, от жары трескается, язык опух, весь рот занял. В пруд бы броситься, выкупаться, да нельзя. Почему, не знает хорошо, но чувствует, что погибнет, если воды коснется. А глаз оторвать от синей глади не может. Вода прозрачная – видно, как рыбы плавают лениво, окуни головастые, глазастые, рты разевают.

Все жарче, все труднее дышать, как у загнанной лошади подымается грудь, но вместо воздуха песок – не песок, вата – не вата в горло лезет. Вот уже задыхаться начал и… не думая больше о гибели, разбежался – и в воду! А вода-то не холодная, а кипяток, и вместо рыб – две руки волосатые к нему тянутся и образина красная в угрях. Он от нее, образина за ним, он от нее, образина рукой лохматой хвать его за ногу. Погиб! Дернулся из всех сил – проснулся.

Стоит поезд. Курск. Топочут входящие. Привычным движением нащупал пакет и папиросу в кармане – целы.

Он видел, как заполнилось вновь прибывшими отделение. Дам заставили отодвинуться к самому окну. Три бабы, два мужика, студент, старик в чиновничьей фуражке без кокарды и несколько парней в солдатских шинелях никак не могли разместиться. Взлетали чьи-то мешки и узлы. Чья-то серая, шершавая спина утвердилась перед его носом. Он с тоскою смотрел, как эта спина все глубже и глубже усаживаясь, отодвигала его вплотную к стенке. Хотел вытянуть ноги и не мог – в ногах лежал туго набитый, исполинский узел. Растущее беспокойство охватило его. Ему казалось, что шершавая спина мешает доступу свежего воздуха. И чем дальше, тем сильнее было это чувство. Он дышал все порывистее, все громче, чудилось ему, стукало сердце, все острее пульсировали в висках молоточки. И вот не только он дышит, не только его грудь вздымается, а все вокруг задышало: стены, фонарь, мешки, мужики, бабы и спина, что насела на него. Порывисто задышит – и все вокруг задышут порывисто, сделает несколько глубоких вздохов – и одновременно со всех сторон несутся вздохи. Сначала только дышали. Потом отовсюду застучали сердца. Из мешка, лежавшего в ногах, застучало первое, и мгновенно из всех углов, из всех мешков, снизу, сверху, отовсюду откликнулись и забились: тук, тук, тук.

«Ах, Господи, это воздух отлетел! – подумал он. – Все задохнутся. Нужно окно разбить».

Хотел поднять руку, но рука не двигалась, хотел повернуть голову к окну – голова осталась неподвижной. Он застонал и забылся.

Проверяли билеты, проверяли документы, проверяли вещи – он ничего не слышал. Его не трогали. Пылающее кумачом лицо, приоткрытые, сухие губы, громкий горячий дых – для всех было ясно – тифозный. Спина, придавившая его к стенке, выругавшись, перебралась вниз. Думали было высадить.

– Всех заразит! Ему бы дома отлеживаться. И как таких в дорогу пускают!

Поговорили. Поругались. Потом привыкли и перестали обращать внимание. Только седая дама несколько раз к нему наклонялась, давала пить из белой кружки воду с каким-то порошком. Он покорно пил.

Стемнело. Кто-то вставил свечку в фонарь (казенных не полагалось). Гудел ветер в вентиляторе. Стучали колеса. Колыхалось пламя свечи, и прыгали по стенам туманные тени. Навалились плечом к плечу, где мешок, где человек, не разобрать. Только дама с барышней уснули, как сидели, прямо, лишь головой чуть откинувшись назад. Мужики, бабы, солдаты – храпели, бормотали сквозь сон, губами чмокали.

Открыл глаза. Сразу не понял, где и что. Ослепляла разгоревшаяся костром свеча. Снизу несся звериный храп. Дребезжало стекло, и стучали колеса.

Поднял голову. Порошки, что дала дама, подействовали. Голова не болела, в висках не стучало, но сладкая слабость пронизывала каждый мускул. От слабости, верно, к горлу подступала тошнота. Выше, выше, еще минута – и будет поздно. Напрягая последние силы, сдерживая тошноту, он спустил ноги и грузно спрыгнул, свалился на что-то мягкое. Мягкое, перестав храпеть, бормотало сквозь сон ругательства.

Ничего не слыша, торопясь к выходу, наступая на чьи-то ноги и тела, дрожащими руками нащупывая стенку, он продирался вперед.

Темный коридор, опять чьи-то ноги, мешки, дальше, дальше, скорее. Дверь на площадку. Мокрая от пота рука, долго беспомощно шаря, не может нащупать дверной ручки. Вот нащупал, нажал, дернул – площадка. Ринулся к противоположной двери, – не поддается – рванул. Пахнуло дымным ветром, загремели колеса: «Та-та-там, та-та-там, та-та-там».

В последнее мгновение успел свесить над звенящей и лязгающей сталью голову и, судорожно уцепившись за какую-то ледяную стальную перекладину, замер. Из горла, как из прорвавшегося нарыва, хлынула рвота…

…Отвалился. Прислонился к стенке, тяжело дыша. Из открытой двери в лицо, вместе с дымом и грохотом, ударяли холодные дождевые капли. Где-то внутри пробегали последние, слабые судороги. Капли дождя и пота стекали струйками со лба. Но голова прояснилась, бредовой туман разошелся. Вспомнил ясно и отчетливо, где он и что он. Москва, пакет, адреса. Еще дрожащей рукой нащупал карманы – целы. Дыша все глубже, все спокойнее, он уже думал возвращаться обратно в месиво храпящих тел, как вдруг дверь из соседнего вагона хлопнула и чья-то показавшаяся ему громадной тень, шагнув через переход, сразу подошла вплотную. Ударил в нос густой винный дух. Тень шла ощупью. Мокрая рука ее больно ткнулась в лицо Василия Ивановича. Он вскрикнул, рука отдернулась.

– Кто здесь, мать твою перетак, ночью шляется?

От хриплого возгласа Василий Иванович содрогнулся. Знакомый, он не сразу вспомнил чей, ужасный голос. А тень, навалившись на него боком, уже чиркала спичкой.

– А, черррт! Отсырели, что ли?

И одновременно со вспыхнувшей спичкой, словно током прорезало, – вспомнил. Вжался в стенку и начал медленно оседать, опускаться, заслоняя лицо ладонями от горящей синим огоньком спички и от того. А тот, шапка с ушами, прищурившись, всматривался, секунду одну. Потом глаза у того расширились, раскрылись по-кошачьи, губы задергались не то улыбкой, не то гримасой, хищный, радостный огонек в зрачках заиграл.

– Ба-а! Вот ты где?! По-па-ался! Пять дней за тобой охочусь!

Задуло спичку. В тьму окунулись оба. Оба паровиками задышали. Рука ухастого нащупала руку Василия Ивановича, стиснула, клешней обвилась – мертвая хватка.

– Не уйдешь, кадет проклятый! В Белгород едешь? По делам семейным?! На вокзале-то приятеля встречал?! У-у-у!!.

Грохот, лязг, скрежет.

Все грузнее наваливался ухастый. Все ниже оседал, размякал Василий Иванович. Секунда – из тех, что века, – и вдруг…

Не мог понять тогда, не мог понять и потом, как случилось это «вдруг». Что-то, хлынув в голову, поплыло перед глазами. Не ударами, взрывами загремело сердце, и уж не Василий Иванович, а кто-то другой, проснувшийся в нем, изогнулся, напружинился и зубами, ногтями вонзившись, рывками извиваясь, толкал, кусал, рвал. Комком слились, где один, где другой – не разобрать. Раз себя куснул за руку. К двери открытой его проталкивал. Вот так, уже в дверях, еще одно напряжение. Но сузилась дверь, словно щелью обернулась. Втискивает, втискивает, никак вдавить его в дверь не может. Понял: молнией блеснуло – подножку дать. Изловчился, ногою – раз! Покачнулся тот. Еще, еще. Одну руку высвободил и за перекладину знакомую, вспомнил ее, уцепился. Последний толчок всем телом. Ага! Двойной крик – один ужаса смертного, другой победный, ликующий – жизнь!

Опомнился, когда струйка воды с крыши потекла ему на шею. Двумя руками судорожно держался за перекладину. Перекладина спасла. Не будь ее – покатились бы вместе. Под ногами грохотали колеса. Опомнившись, бросился с перехода на площадку, захлопнул дверь и, шаря в темноте руками, заторопился обратно, с каждым шагом чувствуя, как обессилевает.

Тела, узлы, мешки, руки, ноги, храп, духота. Вот его полка. Нащупал. Наступил на чей-то мешок, потом ноги, навалился грудью на полку и уж из последних сил вполз, стукнувшись лбом о какой-то крюк. Повернулся ничком, хотел что-то сделать, что-то вспомнить, но ничего не сделал, ничего не вспомнил – поплыл.

За окном замелькали огни. Поезд подъезжал к большой станции.

Марина Цветаева

Из записной книжкиС марта месяца ничего не знаю о Сереже, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

«На кортике своем: Марина…»

На кортике своем: Марина –

Ты начертал, встав за Отчизну.

Была я первой и единой

В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый

В аду солдатского вагона.

Я волосы гоню по ветру,

Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18 января 1918

«Где лебеди?…»

– Где лебеди? – А лебеди ушли.

– А вороны? – А вороны – остались.

– Куда ушли? – Куда и журавли.

– Зачем ушли? – Чтоб крылья не достались.

– А папа где? – Спи, спи, за нами Сон,

Сон на степном коне сейчас приедет.

– Куда возьмет? – На лебединый Дон.

Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь…

Москва, 9 августа 1918

Мои службыПролог

Москва, 11-го ноября 1918 г.

– Марина Ивановна, хотите службу?

Это мой квартирант влетел. Икс, коммунист, кротчайший и жарчайший[124]124

См. Комментарии – 28.

[Закрыть].

– Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце… и, собственно говоря (прищелкивание пальцами)… я бы, со своей стороны, вам рекомендовал…

– Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею.

– Ах, все так говорят!

– Все так говорят, я так делаю.

– Словом, как вы найдете нужным! Первая – на Никольской, вторая здесь, в здании первой Чрезвычайки.

– Я: —?! –

Он, уязвленный: – Не беспокойтесь! Никто вас расстреливать не заставит. Вы только будете переписывать.

Я: – Расстрелянных переписывать?

Он, раздраженно: – Ах, вы не хотите понять! Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны…

Я: – Вредны.

Он: – Это дом Чрезвычайки, Чрезвычайка ушла. Вы, наверное, знаете, на углу Поварской и Кудринской, у Льва Толстого еще… (щелк пальцами)… дом…

Я: – Дом Ростовых?[125]125

Широко известный в Москве Дом на Поварской описан Л.Н. Толстым в «Войне и мире» как дом Ростовых. В первые годы после революции там был Дворец искусств.

[Закрыть] Согласна. А учреждение как называется?

Он: – Наркомнац. Народный Комиссариат по делам национальностей.

Я: – Какие же национальности, когда ИНТЕРНАЦИОНАЛ?

Он, почти хвастливо: – О, больше, чем в царские времена, уверяю вас!.. Так вот. Информационный отдел при Комиссариате. Если вы согласны, я сегодня же переговорю с заведующим. (Внезапно усомнившись.) Хотя, собственно говоря…

Я: – Постойте, а это не против белых что-нибудь? Вы понимаете…

Он: – Нет, нет, это чисто механическое. Только, должен предупредить, пайка нет.

Я: – Конечно, нет. Разве в приличных учреждениях?..

Он: – Но будут поездки, может быть, повысят ставки… А в банк вы решительно отказываетесь? Потому что в банке…

Я: – Но я не умею считать.

Он, задумчиво:

– А Аля умеет?[126]126

Примечание М. Цветаевой: «Але 4 с половиной года».

[Закрыть]

Я: – И Аля не умеет.

Он: – Да, тогда с банком безнадежно… Как вы называете этот дом?

Я: – Дом Ростовых.

Он: – Может быть, у вас есть «Война и мир»? Я бы с удовольствием… Хотя, собственно говоря…

Уже лечу, сломя голову, вниз по лестнице. Темный коридор, бывшая столовая, еще темный коридор, бывшая детская, шкаф со львами… Выхватываю первый том «Войны и мира», роняю по соседству второй том, заглядываю, забываю, забываюсь…

__________

– Марина, а Икс ушел! Сейчас же после вашего ухода! Он сказал, что он на ночь читает три газеты и еще одну легкую газетку и что «Войну и мир» не успеет. И чтобы вы завтра позвонили ему в банк, в 9 часов. А еще, Марина (блаженное лицо), он подарил мне четыре куска сахара и кусок – вы только подумайте – белого хлеба!

Выкладывает.

– А что-нибудь еще говорил, Алечка?

– Постойте… (наморщивает брови)… да, да, да! Са-бо-таж… И еще спрашивал про папу, нет ли писем. И такое лицо, Марина, сделал… гримасное! Точно нарочно хотел рассердиться…

13-го ноября (хорош день для начала!). Поварская, дом гр. Соллогуба, «Информационный отдел Комиссариата по делам Национальностей».

Латыши, евреи, грузины, эстонцы, «мусульмане», какие-то «Мара-Мара», «Эн-Дунья», – и все это, мужчины и женщины, в куцавейках, с нечеловеческими (национальными) носами и ртами.

А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов (усыпальниц!) Рода.

(Говорю о домах с колонистами и о своей робости перед ними.)

__________

14-го ноября, второй день службы.

Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу.

__________

Пишу в розовой зале, – розовой сплошь. Мраморные ниши окон, две огромных завешенных люстры. Мелкие вещи (вроде мебели!) исчезли.

__________

15-го ноября, третий день службы.

Составляю архив газетных вырезок, то есть: излагаю своими словами Стеклова, Керженцева[127]127

См. Комментарии – 29.

[Закрыть], отчеты о военнопленных, продвижение Красной армии и т. д. Излагаю раз, излагаю два (переписываю с «журнала газетных вырезок» на «карточки»), потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Газеты тонкие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым карандашом, а еще клей, – это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще раньше, чем сожгут.

Здесь есть столы: эстонский, латышский, финляндский, молдаванский, мусульманский, еврейский и несколько совсем нечленораздельных. Каждый стол с утра получает свою порцию вырезок, которую затем, в течение всего дня, и обрабатывает. Мне все эти вырезки, подклейки и наклейки представляются в виде бесконечных и исхищреннейших вариаций на одну и ту же, очень скудную тему. Точно у композитора хватило пороху ровно на одну музыкальную фразу, а исписать нужно было стоп тридцать нотной бумаги, – вот и варьирует: варьируем.

Забыла еще столы польский и бессарабский. Я, не без основания, «русский» (помощник не то секретаря, не то заведующего).

Каждый стол – чудовищен.

Слева от меня – две грязных унылых еврейки, вроде селедок, вне возраста. Дальше: красная, белокурая – тоже страшная, как человек, ставший колбасой, – латышка: «Я эфо знала, такой миленький. Он уцастфофал в загофоре, и эфо теперь пригофорили к расстрелу. Чик-чик»… И возбужденно хихикает. В красной шали. Ярко-розовый жирный вырез шеи.

Еврейка говорит: «Псков взят!» У меня мучительная надежда: «Кем?!!»[128]128

Примечание М. Цветаевой: «Только позднее поняла: «взят» – конечно: «нами!» Если бы белыми – так «отдан».

[Закрыть] Справа от меня – двое (Восточный стол). У одного нос и нет подбородка, у другого подбородок и нет носа. (Кто Абхазия и кто Азербайджан?) За мной семнадцатилетнее дитя – розовая, здоровая, курчавая (белый негр), легко-мыслящая и легко-любящая, живая Атенаис из «Боги жаждут» Франса, – та, что так тщательно оправляла юбки в роковой тележке, – «fïère de mourir comme une Reine de France»[129]129

Перевод: «Готовая умереть, как французская королева» (фр.).

[Закрыть].

Еще – тип институтской классной дамы («завзятая театралка»), еще – жирная дородная армянка (грудь прямо в подбородок, не понять: где что), еще ублюдок в студенческом, еще эстонский врач, сонный и пьяный от рождения… Еще (разновидность!) – унылая латышка, вся обсосанная. Еще…

__________

(Пишу на службе.)

Опечатка:

«Если бы иностранные правительства оставили в помое русский народ» и т. д.

«Вестник Бедноты», 27-го ноября, № 32.

Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят – и оставят!»

__________

Пересказываю, по долгу службы, своими словами, какую-то газетную вырезку о необходимости на вокзалах дежурства грамотных:

«На вокзалах денно и нощно должны дежурить грамотные, дабы разъяснять приезжающим и отъезжающим разницу между старым строем и новым».

Разница между старым строем и новым:

Старый строй: – «А у нас солдат был»… «А у нас блины пекли»… «А у нас бабушка умерла».

Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот блинов не пекут.

__________

Встреча.

Бегу в Комиссариат. Нужно быть к девяти, – уже одиннадцать: стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате.

Передо мной дама: рваная, худенькая, с кошелкой. Равняюсь. Кошелка тяжелая, плечо перекосилось, чувствую напряжение руки.

– Простите, сударыня. Может быть, вам помочь?

Испуганный взгляд:

– Да нет…

– Я с удовольствием понесу, вы не бойтесь, мы рядом пойдем.

Уступает. Кошелка, действительно, чертова.

– Вам далеко?

– В Бутырки, передачу несу.

– Давно сидит?

– Который месяц.

– Ручателей нет?

– Вся Москва – ручатели, потому и не выпускают.

– Молодой?

– Нет, пожилой… Вы, может быть, слышали? Бывший градоначальник, Д<жунков>ский.

__________

С Д<жунков>ским у меня была такая встреча. Мне было пятнадцать лет, я была дерзка. Асе было тринадцать лет, и она была нагла. Сидим в гостях у одной взрослой приятельницы. Много народу. Тут же отец. Вдруг звонок: Д<жунков>ский. (И ответный звонок: «Ну, Д<жунков>ский, держись!») Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

– Как же, как же, она у нас с пяти лет играет!

Д<жунков>ский, любезно:

– Может быть, сыграете?

Я, ломаясь:

– Я так все перезабыла… Боюсь, вы будете разочарованы…

Учтивость Д<жунков>ского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

– Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

– О, пожалуйста.

Подхожу к Асе и, шепотом, на своем языке:

– Wi (pi) rwe (ре) rde (ре) nTo (ро) nlei (pei) te(pe)r spi (pi)…

Ася не выдерживает.

Отец: – Что это вы там, плутовки?

Я – Асе:

«Гаммы наоборот!»

Отцу:

– Это Ася стесняется.

__________

Начинаем. У меня: в правой руке ре, в левой до (я в басах). У Аси – в левой руке ре, в правой до. Идем навстречу (я слева направо, она справа налево). При каждой ноте громогласный двуголосный счет; раз и, два и, три и…

Гробовое молчание. Секунд через десять неуверенный голос отца:

– Что это вы, господа, так монотонно? Вы бы что-нибудь поживее выбрали.

В два голоса, не останавливаясь:

– Это только сначала так.

__________

Наконец, моя правая и Асина левая – встретились. Встаем с веселыми лицами. Отец – Д<жунков>скому: «Ну, как вы находите?»

И Д<жунков>ский, в свою очередь вставая:

«Благодарю вас, очень отчетливо».

__________

Рассказываю. По ее просьбе называю себя. Смеемся.

– О, он не только к шуткам был снисходителен. Вся Москва…

На углу Садовой прощаемся. Снова под тяжестью кошелки перекашивается плечо.

– Ваш батюшка умер?

– До войны.

– Уж и не знаешь, жалеть или завидовать.

– Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог!

– Спасибо. И Вам.

__________

Институт.

Думала ли я когда-нибудь, что после стольких школ, пансионов и гимназий, буду отдана еще и в Институт?! Ибо я в Институте, и именно отдана (Иксом).

Прихожу между 11 ч. и 12 ч., каждый раз сердце обмирает: у нас с Заведующим одни привычки (министерские!). Это я о главном Заведующем, – М<илле>ре, своего собственного, Иванова, пишу с маленькой буквы.

Раз встретились у вешалки, – ничего. Поляк: любезен. А я по бабушке ведь тоже полячка.

Но страшнее заведующего – швейцары. Прежние. Кажется, презирают. Во всяком случае, первые не здороваются, а я стесняюсь. После швейцаров главная забота не спутаться в комнатах. (Мой идиотизм на места.) Спрашивать стыдно, второй месяц служу. В передней огромные истуканы-рыцари. Оставлены за ненужностью… никому, кроме меня. Но мне нужны, равно как я, единственная из всех здесь, им сродни. Взглядом прошу защиты. Из-под забрала отвечают. Если никто не смотрит, тихонько глажу кованую ногу. (Втрое выше меня.)

Зала.

Вхожу, нелепая и робкая. В мужской мышиной фуфайке – как мышь. Я хуже всех здесь одета, и это не ободряет. Башмаки на веревках. Может быть, даже есть где-нибудь шнурки, но… кому это нужно?

Самое главное: с первой секунды Революции понять: Все пропало! Тогда – все легко.

Прокрадываюсь. Заведующий (собственный, маленький) с места:

– Что, товарищ Эфрон, в очереди стояли? – В трех. – А что выдавали? – Ничего не выдавали, соль выдавали. – Да, соль это тебе не сахар!

Ворох вырезок. Есть с простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит. Печка потрескивает.

– Товарищ Эфрон, а у нас нынче на обед конина. Советую записаться.

– Денег нет. А вы записались?

– Какое!

– Ну что ж, будем тогда чай пить. Вам принести?

__________

Коридоры пусты и чисты. Из дверей щелк машинок. Розовые стены, в окне колонны и снег. Мой розовый райский дворянский Институт! Покружив, набредаю на спуск в кухню: схождение Богородицы в ад или Орфея в Аид. Каменные, человеческой ногой протертые плиты. Отлого, держаться не за что, ступени косят и крутят, в одном месте летят стремглав. Ну и поработали же крепостные ноги! И подумать только, что в домашней самодельной обуви! Как зубами изгрызаны! Да, зуб, единственного зубастого старца: Хроноса – зуб!

Наташа Ростова! Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! Почему не вы – потом, когда-то – встретили Пушкина? Ведь имя то же! Историкам литературы и переучиваться бы не пришлось. Пушкин – вместо Пьера и Парнас – вместо пеленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей, – Наташа Ростова – не грех?

Это было бы так. Он приехал бы в гости. Вы, наслышанная про поэта и арапа, востроватым личиком вынырнули бы – и чем-то насмешенная, и чем-то уже пронзенная… Ах, взмах розового платья о колонну!

Захлестнута колонна райской пеной! И ваша – Афродиты, Наташи, Психеи – по крепостным скользящим плитам – лирическая стопа!

– Впрочем, вы просто по ним пролетали за хлебом на кухню!

__________

Но всему конец: и Наташе, и крепостному праву, и лестнице. (Говорят, что когда-нибудь и времени!) Кстати, лестница не так длинна, – всего двадцать две ступеньки. Это я только по ней так долго (1818 г. – 1918 г.) шла.

Твердо. (Хочется сказать: твердь. Моложе была и монархия была – не понимала: почему небесная твердь. Революция и собственная душа научили.) Выбоины, провалы, обвалы. Расставленные руки нащупывают мокрые стены. Над головой, совсем близко, свод. Пахнет сыростью и Бониваром[130]130

Бонивар Франсуа (1493–1570) – швейцарский гуманист, участник борьбы горожан Женевы против герцога Савойского. Был заточен в тюрьму, получил название «Шильонский узник».

[Закрыть]. Мнится, и цепи лязгают. Ах, нет, это звон кастрюлек из кухни! Иду на фонарь.

__________

Кухня: жерло. Так жарко и красно, что ясно: ад. Огромная, в три сажени, плита исходит огнем и пеной. «Котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят козла зарезать»… А козел-то я.

Черед к чайнику. Черпают уполовником прямо из котла. Чай древесный, кто говорит из коры, кто из почек, я просто вру – из корней. Не стекло – ожог. Наливаю два стакана. Обертываю в полы фуфайки. На пороге коротким движением ноздрей втягиваю конину: сидеть мне здесь нельзя, – у меня нет друзей.

__________

– Ну-с, товарищ Эфрон, теперь и побездельничать можно! (Это я пришла со стаканами.)

– Вам с сахарином или без?

– Валите с сахарином!

– Говорят, на почки действует. А я, знаете…

…Да и я, знаете…

Мой заведующий эсперантист (т. е. коммунист от филологии). Рязанский эсперантист. Когда говорит об эсперанто[131]131

Эсперанто – искусственный международный язык.

[Закрыть], в глазах теплится тихое безумие. Глаза светлые и маленькие, как у старых святых, или еще у Пана в Третьяковской галерее. Сквозные. Чуть блудливые. Но не плотским блудом, а другим каким-то, если бы не дикость созвучия, я бы сказала: запредельным. (Если можно любить Вечность, то ведь можно и блудить с нею! И блудящих с нею (словесников!) больше, нежели безмолвствующих любящих!)

Рус. Что-то возле носа и подбородка. Лицо одутлое, непроспанное. Думаю, пьяница.

Пишет по-новому, – в ожидании всемирного эсперанто. Политических убеждений не имеет. Здесь, где все коммунисты, и это благо. Красного от белого не отличает. Правой от левой не отличает. Мужчин от женщин не отличает. Поэтому его товариществование совершенно искренно, и я ему охотно плачу тем же. После службы ходит куда-то на Тверскую, где с левой стороны (если спускаться к Охотному) эсперантский магазин. Магазин закрыли, витрина осталась: засиженные мухами открытки эсперантистов друг к другу со всех концов света. Смотрит и вожделеет. Здесь служит, потому что обширное поле для пропаганды: все нации. Но уже начинает разочаровываться.