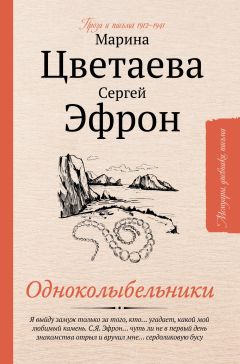

Текст книги "Одноколыбельники"

Автор книги: Марина Цветаева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)

Берия – глава НКВД с 1938 года.

[Закрыть]

23-го декабря 1939 г. Голицыно, Белорусской ж<елезно>й д<ороги> Дом отдыха писателей

Товарищ Берия,

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева, и моей дочери – Ариадны Сергеевны Эфрон, арестованных: дочь – 27-го августа, муж – 10-го октября сего 1939 года.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я – писательница, Марина Ивановна Цветаева. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей – в Чехии и Франции – по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, – жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще – в эмиграции была и слыла одиночкой. («Почему она не едет в Советскую Россию?») В 1936 г. я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Révolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними – Похоронный марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских – песню из «Веселых ребят», «Полюшко – широко поле» и многие другие. Мои песни – пелись.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием, 18-го июня 1939 г., на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев.

Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи: мужа – Сергея Эфрона, дочери – Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто.

При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

Если нужно сказать о происхождении – я дочь заслуженного профессора Московского университета, Ивана Владимировича Цветаева, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), основателя и собирателя Музея изящных искусств – ныне Музея изобразительных искусств. Замысел музея – его замысел, и весь труд по созданию музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними – одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию – труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия музея отцу, как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва – все бесчисленные его слушатели и слушательницы по университету, Высшим женским курсам и консерватории, и служащие его обоих музеев (он 25 лет был директором Румянцевского музея).

Моя мать – Мария Александровна Цветаева, рожд<енная> Мейн, была выдающаяся музыкантша, первая помощница отца по созданию музея и рано умерла.

Вот – обо мне.

Теперь о моем муже – Сергее Эфроне.

Сергей Яковлевич Эфрон – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (среди народовольцев «Лиза Дурново») и народовольца Якова Константиновича Эфрона. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: «Яков Константинов Эфрон. Государственный преступник».) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал[238]238

Выделяя имена Кропоткина и Степняка-Кравчинского, так чтящих мать Сергея Эфрона, Марина Ивановна надеялась, что это подтвердит его глубокую преданность советской власти, но она не знала, что эти, как и других народников, имена редко упоминались в сталинском СССР и давно не были популярны.

[Закрыть] вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин[239]239

Кропоткин П.А. (1842–1921) – князь из рода Рюриковичей, известный русский революционер – анархист, историк, публицист, мемуарист. Был соседом семейства Дурново по Старой Конюшенной… Подробнее см. Комментарии – 72.

[Закрыть] и поныне помнит Николай Морозов[240]240

Моро́зов Никола́й Алекса́ндрович (1854–1946) – русский революционер-народник. Член кружка «чайковцев», «Земли и воли», исполкома «Народной воли». Н. Морозов хорошо помнил Лизу Дурново. Подробнее см. Комментарии – 73.

[Закрыть]. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия»[241]241

Степня́к-Кравчи́нский Серге́й Миха́йлович (настоящая фамилия Кравчинский, псевдоним С. Степняк; 1851–1895 – выходец из дворян, революционер-народник, террорист, в 1878 году примыкает к подпольной организации «Земля и воля» и становится главным редактором первых четырех номеров газеты «Земля и воля. Социально-революционное обозрение». В нем публикуются работы многих народников, в том числе Г.В. Плеханова. Подробнее см. Комментарии – 74.

[Закрыть], и портрет ее находится в Кропоткинском музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать – в Петропавловской крепости, старшие дети – Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон – по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра, два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже – кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней «Юманитэ».

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все добровольчество (1917 г. – 1920 г.) – непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, – забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара – у него на глазах – лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. – «В эту минуту я понял, что наше дело – ненародное дело».

– Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? – Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился, – он из него ушел, весь, целиком – и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

Но возвращаюсь к его биографии. После Белой армии – голод в Галлиполи и в Константинополе, и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в университет – кончать историко-филологический факультет. В 1923 г. затевает студенческий журнал «Своими путями» – в отличие от других студентов, ходящих чужими – и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющихся монархических. В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу. С этого часа его «полевение» идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь – уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут «большевиком». Дальше – больше. За верстами – газета евразия (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда выступившего в Париже), про которую эмиграция говорит, что это – открытая большевицкая пропаганда. Евразийцы раскалываются: правые – левые. Левые, оглавляемые Сергеем Эфроном, скоро перестают быть, слившись с Союзом возвращения на Родину.

Когда в точности Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой – не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю – около 1930 г. Но что я достоверно знала и знаю – это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха – как сиял! («Теперь у нас есть то-то… Скоро у нас будет то-то и то-то…») Есть у меня важный свидетель – сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слыхавший.

Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек – на глазах – горел. Бытовые условия – холод, неустроенность квартиры – для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, – целое перерождение человека.

О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего: «Mais Monsieur Efron menait une activite sovietique foudroyante!» («Однако, господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!») Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю – это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог.

Все кончилось неожиданно. 10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в парижскую Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала, а именно: что это самый благородный и бескорыстный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании – не преступление, что знаю его – 1911 г. – 1937 г. – 26 лет – и что больше не знаю ничего. Через некоторое время последовал второй вызов в Префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка, и меня опять отпустили и уже больше не трогали.

С октября 1937 г. по июнь 1939 г. я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической почтой, два раза в месяц. Письма его из Союза были совершенно счастливые – жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожать тотчас же по прочтении – ему недоставало только одного: меня и сына.

Когда я 19-го июня 1939 г., после почти двухлетней разлуки, вошла на дачу в Болшево и его увидела – я увидела больного человека. О болезни его ни он, ни дочь мне не писали. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде в союз – вегетативный невроз. Я узнала, что он эти два года почти сплошь проболел – пролежал. Но с нашим приездом он ожил, – за два первых месяца ни одного припадка, что доказывает, что его сердечная болезнь в большой мере была вызвана тоской по нас и страхом, что могущая быть война разлучит навек… Он стал ходить, стал мечтать о работе, без которой изныл, стал уже с кем-то из своего начальства сговариваться и ездить в город… Все говорили, что он действительно воскрес…

И – 27-го августа – арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя, Ариадна Сергеевна Эфрон, первая из всех нас уехала в Советский Союз, а именно 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе возвращения на Родину. Она очень талантливая художница и журналистка. И абсолютно лояльный человек. В Москве она работала во французском журнале «Ревю де Моску» (Страстной бульвар, д<ом> 11) – ее работой были очень довольны. Писала (литературное) и иллюстрировала, отлично перевела стихами поэму Маяковского. В Советском Союзе себя чувствовала очень счастливой и никогда ни на какие бытовые трудности не жаловалась.

А вслед за дочерью арестовали – 10-го октября 1939 г., ровно два года после его отъезда в Союз, день в день, – и моего мужа, совершенно больного и истерзанного ее бедой.

Первую денежную передачу от меня приняли: дочери – 7-го декабря, т. е. 3 месяца, 11 дней спустя после ее ареста, мужу – 8-го декабря, т. е. 2 месяца без 2-х дней спустя ареста. Дочь п<…>[242]242

Не дописано. Видимо, это черновик письма, подлинник не сохранился.

[Закрыть]

7-го ноября было арестовано на той же даче семейство Львовых[243]243

Под фамилией «Львовы» на болшевской даче жили Клепинины Николай Андреевич (1899–1941) и его жена Антонина Николаевна (1894–1941). Они были знакомы еще в Париже – больше с Сергеем Яковлевичем, с которым их связывали общие дела, о которых Марина Ивановна не знала, но и с ней тоже. А.Н. Клепинина всегда говорила своим детям, что Марина Цветаева – великий поэт. Его арестовали на даче, ее – в Москве у ее матери. Был арестован и старший сын А.Н. Клепининой А.В. Сеземан (1916–1989). (Подробнее о Клепининых см. в книге М. Белкиной «Скрещение судеб», изд-во Елены Шубиной, 2017, о Дмитрии – младшем сыне А.Н. Клепининой – в Дневниках Георгия Эфрона, «Вагриус». М. 2004–2005).

[Закрыть], наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в запечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Я обратилась в Литфонд, и нам устроили комнату на 2 месяца, при Доме отдыха писателей в Голицыне, с содержанием в Доме Отдыха после ареста мужа я осталась совсем без средств. Писатели устраивают мне ряд переводов с грузинского, французского, немецкого языков. Еще в бытность свою в Болшеве (ст<анция> Болшево, Северной ж<елезной> д<ороги>. Поселок Новый Быт, дача 4/33) я перевела на французский ряд стихотворений Лермонтова – для «Ревю де Моску» и интернациональной литературы». Часть из них уже напечатана.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его – 1911 г. – 1939 г. – без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли «слепым энтузиазмом». Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати (– «Как, на этой кровати спал г<осподи>н Эфрон?»), говорили о нем с каким-то почтением, а следователь – так тот просто сказал мне: – «Г<осподи>н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться…»

А ошибаться здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал.

Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это – тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни – особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет неоправданный.

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, – проверьте доносчика.

Если же это ошибка – умоляю, исправьте, пока не поздно.

Марина Цветаева

Сергей Эфрон

Отрывки из протоколов допросов С.Я. Эфрона– Почему вы скрываете связь с иностранными разведками?

– Я не скрываю, а отрицаю это.

– Думаете, вам удастся уйти от ответственности?

– Я принимаю ответственность за всю мою прошлую жизнь, но не могу принять на себя ответственность за то, чего не было. <…>

– А какую антисоветскую работу вела ваша жена?

– Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. В некоторых своих произведениях она высказывала взгляды несоветские…

– Не совсем это так, как вы изображаете. Мы знаем, например, что в Праге ваша жена активно участвовала в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

– Да, это факт. Она была эмигранткой и писала в эмигрантские газеты, но антисоветской деятельностью она не занималась

– Непонятно. Белоэмигранты в своих изданиях излагали тактические установки борьбы против СССР. Что может быть общего с ними у человека, не разделяющего этих установок?

– Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела…

Сергей Эфрон – Максу Волошину (из давнего письма)1923 год

Я с детства (и недаром) боялся (и чуял) внешней катастрофичности, под знаком которой родился и живу…

Марина Цветаева

Марина Цветаева – Е. Эфрон3 октября 1940

Милая Лиля, спешу Вас известить: Сережа на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, п. ч. 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится. (…) Да, а 10-го годовщина, и день рождения, и еще годовщина: трехлетия отъезда. Але я на ее годовщину, 27-го, носила передачу. Сереже, наверное, не удастся…

Марина Цветаева – Але в лагерь1941, 18 мая

Дорогая Аля! Сегодня – 30 лет назад – мы встретились с папой: 5-го мая 1911 года. Я купила желтых цветов – вроде кувшинок – и вынула из сундучных дебрей его карточку, которую сама снимала, когда тебе было лет четырнадцать – и потом пошла к Лиле, и она, конечно, не помнила.

А я все годы помнила, и кажется, всегда одна, п.ч. папа все даты помнит, но как-то по-своему…

Из последних Записных книжек Марины ЦветаевойЯ (что-то вынимая):

– Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки!

– Я на Вас смотрел!

Из медицинской справки о состоянии подследственного Сергея Эфрона, данной врачом больницы Бутырской тюрьмыТревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного…

…В настоящее время обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене.

Марина Цветаева

Из прощальной записки Марины Цветаевой – сыну31 августа 1941 года

Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты…

«Писала я на аспидной доске…»С. Э.

Писала я на аспидной доске,

И на листочках вееров поблеклых

И на речном, и на морском песке,

Коньками по льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым тыщи зим,

И, наконец, – чтоб было всем известно! —

Что ты любим! любим! любим! любим! —

Расписывалась – радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел

В веках со мной, под пальцами моими!

И как потом, склонивши лоб на стол,

Крест-накрест перечеркивала – имя…

Но ты, в руке продажного писца

Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!

Непроданное мной! внутри кольца!

Ты – уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

«Как по тем донским боям…»С. Э.

Как по тем донским боям, —

В серединку самую,

По заморским городам

Все с тобой мечта моя.

Со стены сниму кивот

За труху бумажную.

Все продажное, а вот

Память не продажная.

Нет сосны такой прямой

Во зеленом ельнике.

Оттого что мы с тобой –

Одноколыбельники.

Не для тысячи судеб –

Для единой родимся.

Ближе, чем с ладонью хлеб, –

Так с тобою сходимся.

Не унес пожар-потоп

Перстенька червонного!

Ближе, чем с ладонью лоб

В те часы бессонные.

Не возьмет мое вдовство

Ни муки, ни мельника…

Нерушимое родство:

Одноколыбельники.

Знай, в груди моей часы

Как завел – не ржавели.

Знай, на красной на Руси

Все ж самодержавие!

Пусть весь свет идет к концу –

Достою у всенощной!

Чем с другим каким к венцу –

Так с тобою к стеночке.

– Ну-кось, до меня охоч!

Не зевай, брательники!

Так вдвоем и канем в ночь:

Одноколыбельники.

13 декабря 1921

Лина Кертман

«И воскресать должны вместе…»Дочитана светлая и трагическая история отношений, написанная самими ее участниками, – гениальным поэтом Мариной Цветаевой и талантливым прозаиком Сергеем Эфроном. Думается, что эмоционально захваченные читатели будут еще не раз перечитывать ее, в разное время и в разных душевных состояниях с наибольшей внимательностью останавливаясь на тех или иных эпизодах и, как это бывает при чтении больших и значительных романов, даже в давно знакомом открывая для себя что-то новое…

Такое может происходить при перечитывании и многих стихов из «Вечернего альбома» или «Волшебного фонаря» Марины Цветаевой, и повести Сергея Эфрона «Детство». Повесть эта впервые и единственный раз была издана небольшим тиражом в 1912 году. Автора ее никто не знал. Тем не менее она привлекла внимание известного поэта Серебряного века Михаила Кузмина, откликнувшегося доброжелательной рецензией, в которой остроумно отмечено своеобразие интонации, не позволяющей однозначно причислить повесть к жанру «детской» литературы: «Эта свежая и приятная книга, очевидно, написана не для детей, и потому нам кажется, что, кроме взрослых, ею особенно заинтересуются и дети». М. Кузмин высоко оценил искренность и тонкую наблюдательность молодого автора. Сергею Эфрону во время создания его «Детства» было 18 лет. Это довольно уникальный случай – все более или менее известные произведения о детстве созданы, как известно, гораздо более взрослыми авторами. К примеру, С.Т. Аксаков начал писать «Детские годы Багрова-внука» после 60-ти лет, «Детство» А.М. Горького написано после его сорокалетия; «Дорога уходит вдаль» (и другие части трилогии) Александры Бруштейн – одна из любимых детских книг людей нашего поколения, зачитывающегося ею в годы своего детства – отрочества (в пятидесятые – шестидесятые годы ХХ века) – вышла в ее 72 года. (Правда, некоторым «исключением из правила» на этом фоне может показаться «Детство» Льва Толстого – эта первая часть большой трилогии «Детство. Отрочество. Юность» была создана им в двадцать пять лет, но, не говоря уж о том, что двадцатипятилетнего молодого человека от восемнадцатилетнего юноши всегда отделяет немалая дистанция – в данном случае, когда речь идет не вообще о ком-то двадцатипятилетнем, а именно о Льве Толстом – возникает дистанция столь огромного размера, что ни о каких сравнениях, естественно, речи быть не может.) В 18 лет обычно волнуют другие сюжеты, в эти годы души бывают до краев наполнены увлечениями юности, и у начинающих писателей еще не возникает желания глубоко погружаться в память о детстве, из которого они так недавно вышли, – это обычно приходит гораздо позже. И сама память о детском восприятии мира так ярко всплывает чаще в другом возрасте (не только, кстати, у писателей…) ‒ в молодости она бывает вытеснена разнообразными новыми впечатлениями, ими и бывают полны юношеские повести, но в повести Сергея Эфрона поражает именно эта память – такая живая и подробная!

За два года до этого, в 1910 году вышел первый сборник Марины Цветаевой – «Вечерний альбом», и восхищенно откликнувшийся на него Максимилиан Волошин был поражен и восхищен редкой непосредственностью этих стихов и такой же живой памятью о так недавно закончившемся детстве. Интонация его отклика (в статье «Женская поэзия») в чем-то близка интонации М. Кузмина: «Это очень юная и неопытная книга – “Вечерний альбом”. (…) Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. (…) “Невзрослый” стих М. Цветаевой, иногда не уверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, не доступные стиху более взрослому. Чувствуешь, что этому невзрослому стиху доступно многое, о чем нам, взрослым, мечтать нечего».

Многие стихи следующего цветаевского сборника («Волшебный фонарь»), вышедшего одновременно с «Детством» С. Эфрона, полны ностальгией по детству, так недавно ушедшему. При чтении повести С. Эфрона и стихов двух первых сборников Марины Цветаевой нельзя не почувствовать удивительную общность судеб и душевную близость их авторов. Близость эту они глубоко ощутили с первых же дней встречи. В том возрасте, когда совсем немногие молодые люди с такой ностальгией оглядываются назад, они были охвачены острой тоской по ушедшему времени – слишком тяжелые утраты были пережиты обоими к 18-ти годам. «Он был отдан мечте, как она. Как она, он любил свое детство. Он утратил мать, как мы»; «В ее стихах он понимал каждую строку, каждый образ. Было совсем непонятно, как они жили врозь до сих пор…», – вспоминает Анастасия Цветаева, которая уже тогда – в далеком 1912 году – очень высоко оценила эту повесть: «Я помню свое впечатление об этой в 1912-м году вышедшей книге, которое и до сих пор не изменилось <…>, рассказы талантливы, ярки, остры по наблюдательности и памяти; детская психология передана с огромным теплом, умиляет и восхищает». И это впечатление далекой молодости, по ее собственному свидетельству, не изменилось и много лет спустя: «Детство в старой Москве дано отлично», ‒ такая высокая оценка именно в устах Анастасии Цветаевой поистине дорогого стоит: ведь ее «Воспоминания», много страниц которых посвящено их с Мариной детству в те же годы в той самой «старой Москве», давно признаны классикой мемуарной литературы ХХ века, стоящей в одном ряду с высочайшими ее образцами.

Марина и Сергей вместе придумали «сказочное» название издательства – «Оле-Лукойе», где почти одновременно выпустили его повесть и второй сборник Марины. Это имя персонажа Андерсена естественно напоминало – и сейчас напоминает! ‒ о раннем детстве, когда любящие взрослые читали детям вслух эти сказки (что-то связанное с этим персонажем и миром Андерсена было изображено и на обложке книги С. Эфрона). Но первый сборник Марины вышел до их встречи, и на многих страницах «Детства» чувствуется, какое глубокое впечатление он произвел на Сергея – после посвящения повести Марине Цветаевой стоит эпиграф из ее очень близких ему стихов: «Дети – это мира нежные загадки, /Только в них спасенье, только в них ответ…». Спасенье… Это слово было очень значимым для него. В этой повести было его спасение от холодного мира взрослых, куда жизнь вытолкнула слишком рано и страшно… Погружаясь в воспоминания раннего детства, он восстанавливает неповторимые подробности того навсегда ушедшего из его жизни мира – родительского дома, где им с братом было так тепло и уютно, где мама заходила в детскую перед сном, ласково говорила с ними и «часто по вечерам (…) читала вслух». Мир своего раннего детства Сергей Эфрон определил в «Автобиографии» как «сказочную, немного замкнутую жизнь». Так можно сказать и о детстве Марины и Аси – в их «волшебном» доме в Трехпрудном переулке…

«Темнеет…Готовятся к чаю… Дремлет Ася под маминой шубой»; «Мама «Lichtenstein» читает вслух», «Словно песня – милый голос мамы, / Волшебство творят ее уста» («Как мы читали “Lichtenstein”»), «Детство: одно непонятное слово, Милое слово «курлык» («Курлык») (Это загадочное слово было придумано мамой с маленькими дочками – оно символизировало минуты уюта втроем «под маминой шубой» под ее чтение или рассказы). Этот поэтический уют с налетом тайны воспет и во многих других стихах «Вечернего альбома». Похожий «сказочный покров» окутывает все повествование «Детства», он ощутим даже в названиях глав, тонко перекликающихся с названием придуманного юными Мариной и Сергеем мифического издательства – «Почему мы не сделались ангелами», «Сюрприз», «Дама с медальоном», наконец, «Волшебница». (О ней разговор особый…) И даже вполне, казалось бы, прозаическое заглавие «Детский сад» звучит так только в обыденном восприятии взрослых, а в устах маленьких героев и эти слова обретают сказочное звучание. «Странное» это словосочетание долго остается для братьев таинственной загадкой: в известных им садах «живут и растут» деревья и цветы, сады бывают ботаническими, как сад может быть «детским»?.. Тайна прояснилась только после того, как они сами поступили туда. «Детство» С. Эфрона подробно погружает читателя в атмосферу московского интеллигентного дома конца ХIХ века, в мир большой семьи, в фантазии и секреты двух обаятельных маленьких братьев, в их отношения со старшими сестрами, уже ощутившими себя взрослыми барышнями и пытающимися строго воспитывать мальчиков, чему те, не соглашаясь признать авторитет сестер равным родительскому, не поддаются, – все это овеяно в повести С. Эфрона таким нежным душевным теплом…

Братья подолгу живут в своем особом мире, создаваемом их богатым воображением. (Похоже, что так в самом деле было в реальной жизни Сергея и его младшего брата.) – Они часто фантазируют, сочиняя рассказы от имени разных зверей, якобы населяющих их спальню, когда в ней нет взрослых. Их фантазии обычно плавно перетекают одна в другую, но случается и иначе: торопливо сменяясь, они порой слишком явно не совмещаются. Так, в главе «Почему мы не сделались ангелами» маленький Женя, войдя в роль героического офицера, потерявшего ногу под Севастополем, настолько поражен неожиданным заявлением старшего брата, вдруг объявившего себя офицером Наполеона, тем самым выйдя из-под его командирской власти, что напрочь забывает о своей «инвалидности» и говорит, что тоже поступил туда после окончания войны, а при «грубом напоминании» брата о невозможности для него этого решительного шага («Без ноги-то? – язвительно вставил я») сначала пытается сочинить историю о прилетевшем ангеле, видимо, собирающемся вернуть ему ногу, но в этом месте наконец «спотыкается», вспомнив, что игра начиналась с того, что они сами собирались стать ангелами, а вовсе не офицерами. Удалось ли бы ему выпутаться из этого противоречия, если бы не прервавший игру приход фрейлейн, безжалостно заставившей обоих лечь спать, – остается неизвестным. Впрочем, Женя вовсе не смущен этой «несостыковкой» и рвется продолжить игру, больше не отклоняясь от первоначального намерения.

Ангелы и офицеры… Они стоят рядом в детских играх «лирического героя» повести С. Эфрона, написанной в 1912 году, а в совсем другой жизни (хотя по календарю пройдет не так уж много лет…) – Марина Цветаева напишет о Сергее в стихах, посвященных их маленькой дочери:

Ангел – ничего – все! – знающий,

Плоть – былинкою довольная,

Ты отца напоминаешь мне —

Тоже Ангела и Воина.

18 июля 1919

Но до этого еще далеко… А пока мальчики весело фантазируют, и в фантастических играх их детского воображения – такого гибкого и изобретательного! – есть что-то весело «абсурдистское», особенно в тот момент, когда Женя утверждает, что «он и есть» адмирал Нахимов, и возмущается недоверием брата. Атмосфера этой главы очень перекликается с «сумасшедшей» сказкой, которую в последней главе повести мальчики сочиняют в веселом соавторстве с «волшебницей» Марой.

Скучная реальность часто не дает осуществить их чудесные фантазии… Повествование ведется от лица Киры, и это помогает читателю более непосредственно почувствовать всю остроту детских огорчений – и когда Кире так и не удалось найти в Пассаже сторожащего магазин медведя из немецкой сказки, и когда они с Женей не смогли вырыть в саду за их домом настоящее озеро, о котором так мечтали, или хотя бы выпить ночью в саду чаю из самовара. Увы… И все же, как учит их «волшебница Мара», «глупостей нельзя забывать – только в них спасение». И добавляет, что «только умные люди совершают настоящие, самые глупые глупости». В каком-то смысле эти слова могли бы стать эпиграфом ко всей повести, озаренной доброй улыбкой безусловно умного автора.

Братья любят свой дом, но в романтическом порыве (в мечтах об озере, которое они сами создадут) способны глубокой ночью сбежать из него – и по-новому увидеть мир: «Деревья глухо шумели; мерцающее звездами небо, казалось, вот-вот брызнет на нас серебряным дождем (…) Так вот она – ночь! (…) Как же я теперь буду спать? Детская, голубые одеяла, календарь у двери – как все это далеко». («Наш садик».)

Еще решительнее рвутся из дома «две маленьких русых сестры»: «Как скалы задумчиво сыры!/ Как радостно пиньи шумят!», «За скалы цепляются юбки,/От камешков рвется карман,/Мы курим, как взрослые, трубки…» («На скалах»), и отрезвляющие «команды» зовущих домой взрослых вызывают их яростный протест: «Нет, лучше в костер, чем домой!»

«Он рос с братом, как Марина со мной» – не случайно Анастасии Цветаевой так важно было сказать об этом… С этим связано множество «перекличек» мотивов «Вечернего альбома» и «Детства». Глубокая внутренняя связь маленьких сестер ощутима во многих стихах сборника об их общем раннем детстве («Клубочком свернувшейся Асе/ Я страшную сказку читаю» – «В субботу»), а повзрослевшей Асе Марина уже «адресно» посвящает много стихов, запечатлевших ее «не современное» девичье обаяние («Ты принцесса из царства не светского…»).