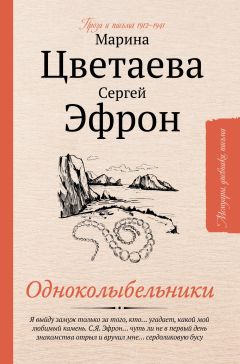

Читать книгу "Одноколыбельники"

Автор книги: Марина Цветаева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

В одной из зал – прелестная мраморная Психея. Настороженность души и купальщицы. Много бронзы и много тьмы. Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. Такому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего – вещественность. Вещь непродажная – уже знак. А за знаком – неминуемо – смысл. В таком доме они – смыслы.

__________

Поласкалась к своим рыцарям.

__________

14-го июля 1919 г.

Третьего дня узнала от Б<альмон>та, что заведующий «Дворцом искусств», Р<укавишник>ов[141]141

Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) – поэт, писатель; в то время директор Дворца искусств.

[Закрыть], оценил мое чтение «Фортуны» – оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин<ут>, может больше, – в 60 руб<лей>.

Я решила отказаться от них – публично – в следующих выражениях: «60 руб<лей> эти возьмите себе – на 3 ф<унта> картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб<лей>!) – или на 3 ф<унта> малины – или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб<лей> пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Из Записных книжекМосква, 1918–1919

«Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папахе. Из кофейного загара – белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задыхается.

– Вы Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит.

– О!!!

– Я к вам с Дону.

– Ленин убит, и Сережа жив!

Кидаюсь на грудь.

«Я почти не пишу в этой книжке о Сереже. Я даже имя его боюсь писать. Вот что мне свято здесь, на земле» (21 июля 1919 г.).

«…вспоминаю Сережу – как он называл мне все дома в переулках (дом Герцена, дом, где бывал Пушкин, и т. д.), и все церкви в Кремле и Замоскворечье, вспоминаю его высокое плечо над моим правым плечом (правым, потому что ему нужно было отдавать честь) и бледную, несмотря на загар, прелестно-впалую благородную щеку, и голос: «Мариночка». Напрасно начинаю писать о нем в книжке» (23-го июля 1919 г.).

«… Сережа никогда не мог пройти равнодушно мимо цветочного магазина (Господи, зачем я об этом пишу?) и всегда мне дарил цветы…»

«Единственное чудо в моей жизни – встреча с Сережей».

«Начала ходить в огромных Сережиных высоких сапогах. Ношу их с двойной нежностью: «Сережины – и греют».

«Я к С:

– Я не знала, где Вы, но была там же, где Вы, а так как не знала, где Вы, то не знала, где я – но я знала, что я с Вами» (Сводные тетради, с. 49).

«В шитой серебром рубашечке…»Але

В шитой серебром рубашечке,

– Грудь как звездами унизана! –

Голова – цветочной чашечкой

Из серебряного выреза.

Очи – два пустынных озера,

Два Господних откровения –

На лице, туманно-розовом

От Войны и Вдохновения.

Ангел – ничего – всё! – знающий,

Плоть – былинкою довольная,

Ты отца напоминаешь мне —

Тоже Ангела и Воина.

Может – все мое достоинство –

За руку с тобою странствовать.

– Помолись о нашем Воинстве

Завтра утром, на Казанскую!

18 июля 1919

«Хочешь знать, как дни проходят…»С. Э.

Хочешь знать, как дни проходят,

Дни мои в стране обид?

Две руки пилою водят,

Сердце – имя говорит.

Эх! Прошел бы ты по дому –

Знал бы! Так в ночи пою,

Точно по чему другому –

Не по дереву – пилю.

И чудят, чудят пилою

Руки – вольные досель.

И метет, метет метлою

Богородица-Метель.

Ноябрь 1919

«Сижу без света, и без хлеба…»С. Э.

Сижу без света, и без хлеба,

И без воды.

Затем и насылает беды

Бог, что живой меня на небо

Взять замышляет за труды.

Сижу, – с утра ни корки черствой –

Мечту такую полюбя,

Что – может – всем своим покорством

– Мой Воин! – выкуплю тебя.

16 мая 1920

«Я эту книгу поручаю ветру…»

Я эту книгу поручаю ветру

И встречным журавлям.

Давным-давно – перекричать разлуку —

Я голос сорвала.

Я эту книгу, как бутылку в волны,

Кидаю в вихрь войн.

Пусть странствует она – свечой под праздник —

Вот так: из длани в длань.

О ветер, ветер, верный мой свидетель,

До милых донеси,

Что еженощно я во сне свершаю

Путь – с Севера на Юг.

Москва, февраль 1920

Из Записных книжек19 pyccк<oгo> мaя 1920 г., среда

<В разговоре с Вяч. Ивановым:>[142]142

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – русский поэт – символист, идеолог символизма, философ, переводчик и драматург, литературный критик, идеолог символизма. Одна из ключевых наиболее авторитетных фигур Серебряного века.

[Закрыть]

«– Вы давно разошлись с мужем?

– Скоро три года, – Революция разлучила.

– Т. е.?

– А так: …

(Рассказываю.)

– А я думал, что Вы с ним разошлись.

– О, нет! – Господи!!! – Вся мечта моя: с ним встретиться!»

Из письма Е. Ланну[143]143См. Комментарии – 32.

[Закрыть]

…ждет, может быть, худшее. Иногда с ужасом думаю, что, может быть, кто-нибудь в Москве уже знает о Сереже, может быть, многие знают, а я – нет. Сегодня видела его во сне: сплошные встречи и разлуки…

Из письма Е. Ланну18 января 1921

Мне очень тяжело. – Такое глубокое молчание. – Ася в обоих письмах ничего о нем не знает – не видала год. Последние письма были к Максу, в начале осени.

Сергей Эфрон

С. Эфрон – М. Волошину и Пра«Дорогие – Христос Воскресе!

Праздников в этом году я не видел. В Симферополе пробыл всего два дня, и в Благовещение выступили на фронт. В Св. Воскресение сделали тридцативерстовый переход, а с понедельника были уже на фронте. 3 апр. был в бою. Выбивали красных с высот и сбили, несмотря на сильнейший огонь с их стороны. Сейчас мы зарылись в землю, опутались проволокой и ждем их наступления. Пока довольно тихо. Лишь артиллерийский огонь с их стороны. Живем в землянках. Сидим без книг – скука смертная. На земляных работах я получил солнечный удар. Голова опухла, как кочан. Опухоль скатилась на глаза – должен был ехать в тыл, но отказался из-за холеры и тифа в лазаретах. Сейчас опухоль спала. Целую всех».

«Дорогие Пра и Макс, за все это время не получил ни одного письма от вас. Я нахожусь сейчас под Александровском – обучаю красноармейцев (пленных, конечно) пулеметному делу[144]144

См. Комментарии – 33.

[Закрыть]. Эта работа – отдых по сравнению с тем, что было до нее. После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжелых боев. Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу, и нам приходилось очень туго. Но несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили. Все дело было в том, у кого – у нас или у противника – окажется больше «святого упорства». «Святого упорства» оказалось больше у нас, и теперь на наших глазах происходит быстрое разложение Красной армии. Правда – у них еще остались целые армии, остались хорошие полки курсантов (красных юнкеров) и коммунистов, но все же общее положение армии резко изменилось в нашу пользу. За это лето мы разбили громадное количество полков, забрали в плен громадное количество пленных и массу всяких трофеев. При этом все наши победы мы одерживали при громадном превосходстве противника в количественном и техническом отношении.

Жители ненавидят коммунистов, а нас называют «своими». Все время они оказывают нам большую помощь всем, чем могут. Недавно через Днепр они перевезли и передали нам одно орудие и восемь пулеметов. Вся правобережная Украина охвачена восстаниями. С нашего берега каждый вечер мы видим зарево от горящих деревень. Чем дальше мы продвигаемся, тем нас встречают лучше.

Следует отметить, что таково отношение к нам не только крестьян, но и рабочих. В Александровске рабочие при отступлении красных взорвали мост, а железнодорожники устраивали нарочно крушения.

Наша армия пока ведет себя в занятых ею местах очень хорошо. Грабежей нет. Вообще можно сказать, что если так будет идти дальше – мы бесспорно победим. Единственное, что пугает меня, – это наступившие холода и отсутствие у нас обмундирования. Правда – действующие полки более или менее одеты, но на тех пленных, которые к нам поступают, страшно смотреть: они совсем раздеты и разуты, часто даже в одном белье. Правда, говорят, что французы обязались снабдить нас обмундированием до зимы. Но зима уже дает себя чувствовать (в Екатеринославе, например, уже выпал снег), а пока французы, кажется, еще ничего не присылают.

Красная армия вся разбита, и с первыми морозами ее остатки разбегутся. Дай Бог, чтобы к этому времени мы были одеты. Имеете ли вы что-нибудь из Москвы? Я узнал, что в Ялте живет Анна Ахматова[145]145

См. Комментарии – 34.

[Закрыть]. Макс, дорогой, найди способ с ней связаться: М.б., она что-нибудь знает о Марине».

Карандашная приписка (через неделю):

«Дорогие, письмо мое было написано неделю назад. За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются все новые и новые части. И все больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров. Я жду со дня на день вызова в действующий полк, ибо убыль в офицерах там большая.

Макс, милый, если ты хочешь как-нибудь облегчить мою жизнь, – постарайся узнать что-либо о Марине. Я думаю, что в Крыму должны найтись люди, которые что-нибудь знают о ней[146]146

В то время даже живущая под Феодосией Анастасия Цветаева еще ничего точного не знала о сестре.

[Закрыть]. Хотя бы узнать, что она жива и дети живы[147]147

К тому моменту их младшей дочери Ирины уже не было в живых. (См. следующее письмо).

[Закрыть]. Неужели за это время никто не приезжал из Совдепии?

Очень хотелось бы попасть к вам хоть на день, но сейчас время таково, что нельзя об этом и думать.

Целую Пра и тебя. Пишите мне, ради Христа. Ваш Сергей».

Марина Цветаева

М. Цветаева – В.К. Звягинцевой[148]148Звягинцева Вера Клавдиевна (1894–1972) – тогда была актрисой, затем – поэтессой и переводчицей.

[Закрыть] и А.С. Ерофееву[149]149

Ерофеев Александр Сергеевич (1887–1949) – муж В.К. Звягинцевой. Литературный работник. Служил в книготорговых организациях.

[Закрыть]

20 февраля 1920 г.

«Друзья мои! У меня большое горе: умерла в приюте Ирина – 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия – возвращающиеся приступы) – и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу. (…) Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, – здоровье: чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно. И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна.

Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь, и вот Бог наказал».

М. Цветаева – В. Звягинцевой25 февраля 1920 г.

«…Милая Вера, я совсем потеряна, я страшно живу. Вся как автомат: топка, в Борисоглебский за дровами[150]150

Больную Алю опасно было бы везти в холодный дом в Борисоглебском, где температура почти не отличалась от уличной и который невозможно было по-настоящему протопить, и М. Цветаева временно поселилась у В.А. Жуковской (родственницы Аделаиды Герцык), где условия были немного лучше. В. Жуковская помогала ей выхаживать Алю, от которой нельзя было отходить ни на минуту. Ирину Марина Ивановна собиралась забрать после выздоровления Али.

[Закрыть] – выстирать Але рубашку – купить морковь – не забыть закрыть трубу – и вот уже вечер, Аля рано засыпает, остаюсь одна со своими мыслями, ночью мне снится во сне Ирина, что – оказывается – она жива – и я так радуюсь – и мне так естественно радоваться – и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что ее нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне все кажется – до такой степени я не принимаю безысходности – что все обойдется, что это мне – во сне – урок, что – вот – проснусь. (…) И потом, Верочка, самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я – без Ирины – вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, – достойнее! – Мне стыдно, что я жива. – Как я ему скажу?»[151]151

Марина Цветаева сказала Сергею о смерти Ирины в письме от 27 февраля 1921 года.

[Закрыть].

Москва, 27-го русск<ого> февраля 1921 г.

Мой Сереженька!

Если Вы живы – я спасена.

18-го января было три года, как мы расстались. 5-го мая будет десять лет, как мы встретились.

– Десять лет тому назад. –

Але уже восемь лет, Сереженька!

– Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы – и лбом – руками – грудью отталкиваю то, другое. – Не смею. – Вот все мои мысли о Вас.

Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. – Это страшно.

Если Богу нужно от меня покорности, – есть, смирения – есть – перед всем и каждым! – но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь – жизнь, разве ему <недописано>

А прощать Богу чужую муку – гибель – страдания, – я до этой низости, до этого неслыханного беззакония никогда не дойду. – Другому больно, а я прощаю! Если хочешь поразить меня, рази – меня – в грудь!

Мне трудно Вам писать.

Быт, – все это такие пустяки! Мне надо знать одно – что Вы живы.

А если Вы живы, я ни о чем не могу говорить: лбом в снег!

Мне трудно Вам писать, но буду, п<отому> ч<то> 1/1000000 доля надежды: а вдруг?! Бывают же чудеса!

Ведь было же 5-е мая 1911 г. – солнечный день – когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: «Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого – стыдно ходить по земле!»

Это была моя точная мысль, я помню.

– Сереженька, умру ли я завтра или до 70 л<ет> проживу – все равно – я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: – Навек. – Никого другого.

– Я столько людей перевидала, во стольких судьбах перегостила, – нет на земле второго Вас, это для меня роковое.

Да я и не хочу никого другого, мне от всех брезгливо и холодно, только моя легко взволнов<анная> играющая поверхн<ость> радуется людям, голосам, глазам, словам. Все трогает, ничто не пронзает, я от всего мира заграждена – Вами. Я просто НЕ МОГУ никого любить!

Если Вы живы – тот, кто постарается доставить Вам это письмо, напишет Вам о моей внешней жизни. – Я не могу. – Не до этого и не в этом дело.

Если Вы живы – это такое страшное чудо, что ни одно слово не достойно быть произнесенным, – надо что-то другое.

Но, чтобы Вы не слышали горестной вести из равнодушных уст, – Сереженька, в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина. Болели обе, Алю я смогла спасти, Ирину – нет.

Сереженька, если Вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте как я: НЕ помните.

Не для Вашего и не для своего утешения – а как простую правду скажу: Ирина была очень странным, а может быть вовсе безнадежным ребенком, – все время качалась, почти не говорила, – может быть, рахит, м. б. – вырождение, – не знаю.

Конечно, не будь Революции –

________________

Но – не будь Революции —

Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это – просто – возможность жить. Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но – самое ужасное – сны. Когда я вижу ее во сне – кудрявую голову и обмызганное длинное платье – о, тогда, Сереженька, – нет утешенья, кроме смерти.

Но мысль: а вдруг С<ережа> жив?

И – как ударом крыла – ввысь!

Вы и Аля – и еще Ася – вот все, что у меня за душою.

Если Вы живы, Вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи, знать, что Вы прочтете эту книгу, – что бы я дала за это? – Жизнь? – Но это такой пустяк – на колесе бы смеялась!

Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. – Это не КНИГА.

Не пишу Вам подробно о смерти Ирины[152]152

См. Комментарии – 35.

[Закрыть]. Это была СТРАШНАЯ зима. То, что Аля уцелела, – чудо. Я вырывала ее у смерти, а я была совершенно безоружна!

Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, – всю беру на себя!

У нас будет сын, я знаю, что это будет, – чудесный героический сын, ибо мы оба герои. О, как я выросла, Сереженька, и как я сейчас достойна Вас!

Але 8 л<ет>. Невысокая, узкоплечая, худая. Вы – но в светлом. Похожа на мальчика. – Психея. – Господи, как нужна Ваша родственная порода!

Вы во многом бы ее поняли лучше, точнее меня.

Смесь лорда Ф(аунтлероя)[153]153

Герой романа англо-американской писательницы Френсис Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой». Марина Цветаева в детстве очень любила этот роман.

[Закрыть] и маленького Домби[154]154

Герой романа Ч. Диккенса «Домби и сын».

[Закрыть] – похожа на Глеба [155]155

Брат Сергея Эфрона, умерший в раннем детстве (в 7 лет). Марина Цветаева знала о нем по рассказам старших сестер Сергея, видела фотографии.

[Закрыть] – мечтательность наследника и ед<инственного> сына. Кротка до безвольности – с этим упорно и неудачно борюсь – людей любит мало, слишком зорко видит, – зорче меня! А так как настоящих мало – мало и любит. Плам<енно> любит природу, стихи, зверей, героев, все невинное и вечное. – Поражает всех, сама к мнению других равнодушна. – Ее не захвалишь! – Пишет странные и прек<расные> стихи.

Вас помнит и любит страстно, все Ваши повадки и привычки, и как Вы читали книгу про дюйм, и потихоньку от меня курили, и качали ее на качалке под завывание: Бу-уря! – и как с Б<орисом> ели розовое сладкое, и с Г-вым топили камин, и как зажиг<али> елку – все помнит.

Сереженька! – ради нее – надо, чтобы Вы были живы!

Пишу Вам в глубокий час ночи, после трудного трудового дня, весь день переписывала книгу, – для Вас, Сереженька! Вся она – письмо к Вам.

Вот уже три дня, как не разгибаю спины. – Последнее, что я знаю о Вас: от Аси, что в начале мая было письмо к М<аксу>. Дальше – темь…

– Ну –

– Сереженька! – Если Вы живы, буду жить во что бы то ни стало, а если Вас нет – лучше бы я никогда не родилась!

«В сокровищницу…» (из цикла «Благая весть»)Марина

С. Э.

В сокровищницу

Полунощных глубин

Недрогнувшую

Опускаю ладонь.

Меж водорослей –

Ни приметы его!

Сокровища нету

В морях – моего!

В заоблачную

Песнопенную высь –

Двумолнием

Осмелеваюсь – и вот

Мне жаворонок

Обронил с высоты –

Что за морем ты,

Не за облаком ты!

15 июля 1921

Сергей Эфрон

С. Эфрон – М. Цветаевой <Из Константинополя в Москву> <28 июня 1921 г.>– Мой милый друг – Мариночка,

– Сегодня я получил письмо от Ильи Г<ригорьевича>[156]156

По просьбе М. Цветаевой во время своей поездки за границу И.Г. Эренбург разыскал С.Я. Эфрона – узнал, что он жив и находится в Константинополе – и списался с ним.

[Закрыть], что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. – До этого я имел об Вас кое-какие вести от К<онстантина>Д<митриевича>[157]157

См. Комментарии – 36.

[Закрыть], но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной.

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать – мне ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное – я это твердо знаю – будет. Об этом и говорить не нужно, п<отому>ч<то>я знаю – все, что чувствую я, не можете не чувствовать Вы.

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю – сердце замирает страшно – ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен – не буду говорить об этом. Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать.

Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче – в марте Вы были живы.

– О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами, – прожил как во сне. Жизнь моя делится на две части – на «до» и «после». «До» – явь, «после» – жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю – явь вернется.

Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами) – Вы будете все знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым, и знаю, что буду жив. Только сберегите Вы себя и Алю.

– Перечитайте Пьера Лоти[158]158

Предположительно, имеется в виду книга французского писателя Пьера Лоти (наст. имя Луи Мари Жюльен Вио, 1850–1923) «Книга милосердия и смерти».

[Закрыть]. В последнее время он стал мне особенно понятен. Вы поймете – почему.

Меня ждет Ваше письмо – И<лья>Г<ригорьевич>не хотел мне его пересылать, не получив моего точного адреса. Буду ожидать его с трепетом. Последнее письмо от Вас имел два года тому назад. После этого – ничего.

– Спишитесь с Максом. Он все обо мне знает. (Идут зачеркнутые слова: я же – или я не – знал, что Вам – последнего не разбираю.)[159]159

Все данные курсивом примечания в скобках в этом и в следующих пришедших в 1921 году письмах С. Эфрона сделаны М. Цветаевой. Она переписывала эти письма в свои Записные книжки, но в некоторых местах с трудом разбирала его почерк.

[Закрыть] – Сейчас комната, в которой я живу, полна народу. Шумят и громко разговаривают, и потому писать невозможно. Как только получу ответ от И<льи>Г<ригорьевича>с Вашим письмом – напишу подробно и много. Хочу отправить это письмо сейчас же, чтобы Вы поскорее получили его. Кроме того, даю еще о себе знать другим путем. И<лья>Г<ригорьевич>пишет, что Вы живете все там же. Мне приятно, что я могу себе представить окружающую Вас обстановку.

– Что мне Вам написать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, каждый день приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так – все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании.

Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем. Большим для меня отдыхом были мои наезды к Максу. С Пра и с ним за эти годы я совсем сроднился, и вот с кем я у него встречался. (Эти слова зачеркнуты, разобрала.)

– Надеюсь, что И<лья>Г<ригорьевич>вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете, а я ничего из Ваших последних стихов не знаю.

Простите, радость моя, за смятенность письма. Вокруг невероятный галдеж.

Сейчас бегу на почту.

Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля – последнее и самое дорогое, что у меня есть.

Храни Вас Бог.

Ваш С.

Марина Цветаева

Из Сводных тетрадей 1-го русск<ого> июля 1921 г. в 10 ч. вечера письмо от С– Георгий Победоносец! – Бог! Все крылатые сонмы!

– Спасибо. <…>

(Запись карандашом)[160]160

Набросок черновика письма Марины Цветаевой к С. Эфрону. В скобках – ее уточняющие пометки для себя (может быть, для своей памяти на будущие времена). От волнения и, может быть, спешки она иногда пропускала слова.

[Закрыть]:

Если от счастья не умирают – то (какое-то слово пропущено, очевидно: наглядно, достоверно) – от счастья каменеют. Я закаменела. – Слезы через три часа. – Два самых счастливых дня: 25-го марта (Благовещенье) 1919 г. – и сегодня, 1-ое русск<ого> июля (весь день мерещилось Благовещенье). С сегодняшнего дня – жизнь. Впервые живу. Все время с 18-го января 1918 г. (день отъезда С. в армию после командировки) висела в воздухе. – Краткие передышки: секунды получения письма. А последние месяцы – после ноября [падение Крыма (узнала 1-го ноября в Камерн<ом> т<еатре> на прем<ьере> Благовещенья Клоделя. Когда запели Интерн<ационал>, я одна, во всем театре, очень на виду (ложа прессы) не встала: не п. ч. не хотела, а п. ч. – НЕ МОГЛА).] – уж совсем на облаке. Глядела в небо как домой.

________________

Письмо к С.

Мой Сереженька! Если от счастья не умирают то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. – Последние вести о Вас, после Э<ренбурга>, от Аси: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам. Письмо через Э<ренбурга> пропало – Бог с ним! я ведь не знала, пишу ли я кому-нибудь. Это было

(В тетради – не окончено)