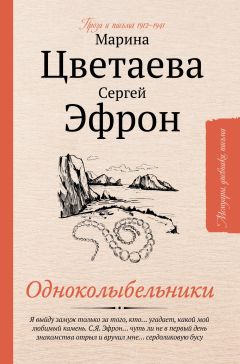

Текст книги "Одноколыбельники"

Автор книги: Марина Цветаева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)

Милые Лиля и Вера,

Вчера получили окружное свидетельство, может быть, оно зачтется Сереже, если кто-нибудь похлопочет. Но влиятельных лиц здесь очень мало, и хлопочут они неохотно, – противно обращаться, тем более что это все незнакомые.

С<ережа> занимается с 7-ми часов утра до 12-ти ночи, – что-то невероятное. Очень худ и слаб, выглядит отвратительно. Шансы выдержать – очень гадательны: директор, знавший папу и очень мило относящийся к С<ереже>, и инспектор – по всем отзывам грубый и властный – в контрах. Кроме того, учителя, выбранные С<ережей>, никакого отношения к гимназии не имеют…

Милая Лиля,

Пишу Вам в постели, в которой нахожусь день и ночь.

Уже 8 дней – воспаление ноги и сильный жар.

За это время как раз началась весна: вся Феодосия в цвету, все зелено.

Сейчас Сережа ушел на урок. <…>

Сережа то уверен, что выдержит, то в отчаянии. Занимается чрезвычайно много: нигде не бывает. <…>

Крепко Вас целую.

В.В. РозановуМилый Василий Васильевич,

5-го мая у Сережи начинаются экзамены на аттестат зрелости. Он занимается по 17-ти часов в день, истощен и худ до крайности. Подготовлен он приблизительно хорошо, но к экстернам относятся с адской строгостью. Если он провалится, его осенью могут взять в солдаты, несмотря на затронутое легкое, болезнь сердца и узкую грудь. Тогда он погиб.

Директор здешней гимназии на Вас молится, он сам показывал мне Вашего «Великого Инквизитора», испещренного заметками: «Поразительно», «Гениально» и т. д. Мы больше часу проговорили, я дала ему «Уединенное», в тот же вечер он должен был читать в каком-то собрании реферат о Вашем творчестве. Так слушайте: тотчас же по получении моего письма пошлите ему 1) «Опавшие листья» с милой надписью; 2) письмо, в котором Вы напишите о Сережиных экзаменах, о Вашем знакомстве с папой и – если хотите – о нас. Письмо должно быть ласковым, милым, «тронутым» его любовью к Вашим книгам, – ни за что не официальным. Напишите о Сережиной болезни (у директора уже есть свидетельства из нескольких санаторий), о его желании поступить в университет, вообще – расхвалите.

О возможности для Сережи воинской повинности не пишите ничего.

Директор с ума сойдет от восторга, получив письмо и книгу, Вы для него – Бог.

Судьба Сережиных экзаменов – его жизни – моей жизни – почти в Ваших руках.

С<ереже> я ничего не говорю об этом письме, – не потому что не уверена в Вас – напротив, совершенно уверена!

Но он в иных случаях мнителен и сейчас особенно – из-за этих чертовских занятий.

Папа еще перед смертью – за день! – говорил о Сережиных занятиях, здоровье, планах, говорил очень заботливо и нежно – и обещал весной написать директору.

Обращаюсь к Вам, как к папе.

Всего лучшего, с безумным нетерпением жду ответа и заранее ликую.

Имя Сережи: Сергей Яковлевич Эфрон. Имя д<иректо>ра: Сергей Иванович Бельцман.

Бельцман!!!

Ради Бога, не перепутайте!

_________

Мой адрес: Анненская ул<ица>, дача Редлих.

Адрес д<иректо>ра:

Феодосия, директору Мужской Гимназии

Сергею Ивановичу Бельцман.

Р. S. Директор сам знал папу и очень трогательно о нем говорил. Я просидела у него часа 3, ела апельсины, говорила об «Уединенном» и пересмотрела всех кукол его трехлетней дочери – счетом 60. Это все искренно и с удовольствием. Он ужасно милый.

Из записной книжки 1914 г.Сережа кончил экзамены. В местной газете «Южный Край» такая заметка: «Из экстернов феодосийской мужской гимназии уцелел один г-н Эфрон». В его экзаменационной судьбе принимал участие весь город.

Хочется записать одну часть его ответа по истории: – «Клавдий должен был быть великим императором, но, к несчастью, помешала семейная жизнь: он был женат два раза – первый на Мессалине, второй – на Агриппине, и обе страшно ему изменяли».

Это все, что он знал о Клавдии. Экзаменаторы кусали губы.

Свящ<енник>: «К<а>к отнеслись стражи к Воскресению Христову?»

С<ережа?: – «Пали ниц».

Свящ<енник>: «А потом?»

С<ережа>: – «Пришли в себя».

Свящ<енник>: – «Гм…расскажите нам жизнеописание кого-н<и>б<удь> из Отцов церкви, – кого Вы лучше знаете».

С<ережа> молчит.

Свящ<eнник>: «Что такое Сретение Господне?»

С<ережа> молчит.

Директор, ласково: «Ну, Эфрон, вспомните!»

Молчание.

Свящ<eнник>: «Кто встретил Христа во храме?»

С<ережа>: «Первосвященник».

Свящ<eнник>: «Нет!»

С<ережа>: «Священник».

Свящ<енник>: «Знаете ли Вы молитву: “Ныне отпущаеши”?»

С<ережа> быстро: «Ныне отпущаеши…»

Свящ<енник>: «Дальше?»

Молчание.

Свящ<енник>: «Что такое чревоугодие?»

Долгое молчание, затем мычание, и ответ:

– «Угождение чреву».

Свящ<енник>»: «Нет. Это когда чрево почитают к<а>к Бога».

С<ережа> изумленно молчит, делает мертвенное лицо и просит позволения сесть. Порывисто дышит. Все молчат, ожидая последнего вздоха. Директор предлагает закончить экз<амен> – Тройка.

Ах, Алины воспоминания детства! (…) Отцу – 21 год (говорю о будущей зиме, когда Аля сможет кое-что помнить, – ей пойдет третий год). Красавец. Громадный рост; стройная, хрупкая фигура; руки со старинной гравюры; длинное, узкое, ярко-бледное лицо, на котором горят и сияют огромные глаза – не то зеленые, не то серые, не то синие, – и зеленые, и серые и синие. Крупный изогнутый рот. Лицо единственное и незабвенное под волной темных, с темно-золотым отливом, пышных, густых волос. Я не сказала о крутом, высоком, ослепительно-белом лбе, в котором сосредоточились весь ум и все благородство мира, как в глазах – вся грусть.

А этот голос – глубокий, мягкий, нежный; этот голос, сразу покоряющий всех. А смех его – такой веселый, детский, неотразимый! А эти ослепительные зубы меж полоски изогнутых губ. А жесты принца! <…>

«Есть такие голоса…»Сергею Эфрону

Есть такие голоса,

Что смолкаешь, им не вторя,

Что предвидишь чудеса.

Есть огромные глаза

Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:

Посмотри на лоб и брови

И сравни его с собой!

То усталость голубой,

Ветхой крови.

Торжествует синева

Каждой благородной веной.

Жест царевича и льва

Повторяют кружева

Белой пеной.

Вашего полка – драгун,

Декабристы и версальцы!

И не знаешь – так он юн —

Кисти, шпаги или струн

Просят пальцы.

Коктебель, 19 июля 1913

«Как водоросли Ваши члены …»Сергею Эфрон – Дурново

Как водоросли Ваши члены,

Как ветви мальмэзонских ив…

Так Вы лежали в брызгах пены,

Рассеянно остановив

На светло-золотистых дынях

Аквамарин и хризопраз

Сине-зеленых, серо-синих,

Всегда полузакрытых глаз.

Летели солнечные стрелы

И волны – бешеные львы.

Так Вы лежали, слишком белый

От нестерпимой синевы…

А за спиной была пустыня

И где-то станция Джанкой…

И тихо золотилась дыня

Под Вашей длинною рукой.

Так, драгоценный и спокойный,

Лежите, взглядом не даря,

Но взглянете – и вспыхнут войны,

И горы двинутся в моря,

И новые зажгутся луны,

И лягут радостные львы —

По наклоненью Вашей юной,

Великолепной головы.

1 августа 1913

На радостьС. Э.

«Мне говорят – ты странный человек…»

Ждут нас пыльные дороги,

Шалаши на час

И звериные берлоги

И старинные чертоги…

Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,

Все зовя своим.

В шалаше, где чинят сети,

На сияющем паркете…

Милый, милый, мы, как дети:

Целый мир двоим!

Солнце жжет, – на север с юга,

Или на луну!

Им очаг и бремя плуга,

Нам простор и зелень луга…

Милый, милый, друг у друга

Мы навек в плену!

С. Э.

Да, я, пожалуй, странный человек —

Другим на диво!

Быть, несмотря на наш двадцатый век,

Такой счастливой!

Не слушая о тайном сходстве душ

И всех тому подобных басен,

Всем говорить, что у меня есть муж.

Что он – прекрасен!

Всем хвастаюсь фамилией «Эфрон»,

Записанной в древнейшей книге божьей,

Всем говорю: мне двадцать лет, а он –

Еще моложе!

Я с вызовом ношу его кольцо –

Да, в Вечности – жена, не на бумаге. —

Его чрезмерно узкое лицо

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза – прекрасно-бесполезны! –

Под крыльями распахнутых бровей –

Две бездны.

В его лице я рыцарству верна.

– Всем вам, кто жил и умирал без страху. —

Такие – в роковые времена —

Слагают стансы – и идут на плаху.

Коктебель, 3 июня 1914

Часть третья. Роковые времена

Москва

Сергей Эфрон

Сергей Эфрон – Е.Я. Эфрон[57]57Эфрон Елизавета Яковлевна (домашнее имя – Лиля) – старшая сестра Сергея, актриса, в дальнейшем преподаватель художественного слова. Ее учеником был знаменитый чтец Дмитрий Журавлев.

[Закрыть]

Нас сегодня или завтра отправляют в Москву на ремонт – до этого мы подвозили раненых и отравленных газом с позиций в Варшаву. Работа очень легкая – так как перевязок делать почти не приходилось. Видели массу, но писать об этом нельзя – не пропустит цензура. В нас несколько раз швыряли с аэропланов бомбы – одна из них упала в пяти шагах от Аси[58]58

«… упала в пяти шагах от Аси» – «домашнее имя» Жуковской Василисы Александровны (1892–1959), в 1915 году бывшей медсестрой на том же санитарном поезде, что Сергей Эфрон. Их семьи связывали давние дружеские отношения.

[Закрыть] и в пятнадцати от меня, но не разорвалась (собственно, не бомба, а зажигательный снаряд).

После Москвы нас, кажется, переведут на юго-западный фронт – Верин[59]59

Эфрон Вера Яковлевна, сестра Сергея и Лили, в 1915 году тоже служила на одном из санитарных поездов.

[Закрыть] поезд уже переведен туда.

Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером, и был момент, когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо неловко мне от моего мизерного братства – но на моем пути столько неразрешимых трудностей.

Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти. Убийство на войне меня сейчас совсем не пугает, несмотря на то что вижу ежедневно и умирающих, и раненых. А если не пугает, то оставаться в бездействии невозможно. Не ушел я пока по двум причинам: первая – страх за Марину, а вторая – это моменты страшной усталости, которые у меня бывают, и тогда хочется такого покоя, так ничего, ничего не нужно, что и война-то уходит на десятый план.

Здесь, в такой близости от войны, все иначе думается, иначе переживается, чем в Москве – мне бы очень хотелось именно теперь с тобой поговорить и рассказать тебе многое. Солдаты, которых я вижу, трогательны и прекрасны. Вспоминаю, что ты говорила об ухаживании за солдатами – о том, что у тебя к ним нет никакого чувства, что они тебе чужие и тому подобное. Как бы здесь у тебя бы все перевернулось и эти слова показались бы полной нелепостью.

Меня здесь не покидает одно чувство: я слишком мало даю им, потому что не на своем месте. Какая-нибудь простая «неинтеллигентная» сестрица дает солдату в сто раз больше. Я говорю не об уходе, а о тепле и любви. Всех бы братьев на месте начальства я забрал бы в солдаты, как дармоедов. Ах, это все на месте видеть нужно! Довольно о войне. – Ася очень трогательный, хороший и значительный человек – мы с ней большие друзья. Теперь у меня к ней появилась и та жалость, которой недоставало раньше.

– Радуюсь твоему отдыху – думаю, что к концу лета ты совсем окрепнешь.

А у меня на душе бывает часто мучительно беспокойно, и тогда хочется твоей близости.

Пра и Марина пишут, что Аля поправляется и загорела. Сидит все время у моря, копаясь в коктебельских камнях.

Сейчас, пожалуй, тебе лучше писать мне в Москву по адр<есу>: Никитский бульв<ар> 11 Всер<оссийский>Земск<ий>Союз – Поезду 187 – мне.

– Совсем еще не знаю, что буду делать в Москве, куда денусь. Меня приглашает товарищ в имение, но я туда не хочу. М<ожет>б<ыть>, останусь в Москве лечить зубы.

У нас несносная жара. Я несколько дней хворал, и тогда эта жара была просто кошмарна.

Пиши Асе. Твои письма ее страшно радуют.

Пока кончаю.

Целую и люблю мою Лиленьку и часто ее вспоминаю.

Сережа

…Лилька, каждый день война мне разрывает сердце… право, если бы я был здоровее – я давно бы был в армии. Сейчас опять поднят вопрос о мобилизации студентов – м<ожет> б<ыть>, и до меня дойдет очередь. (И потом, я ведь знаю, что для Марины это смерть…)

Марина Цветаева

«Белое солнце и низкие, низкие тучи…»

Белое солнце и низкие, низкие тучи,

Вдоль огородов – за белой стеною – погост.

И на песке вереница соломенных чучел

Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,

Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд…

Старая баба – посыпанный крупною солью

Черный ломоть у калитки жует и жует.

Чем прогневили тебя эти серые хаты,

Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий путь…

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же

Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

3 июля 1916

И кто-то, упав на карту…

И кто-то, упав на карту,

Не спит во сне.

Повеяло Бонапартом[60]60

Посвящено А.Ф. Керенскому (1881–1970) – тогда министру – председателю Временного правительства.

[Закрыть]

В моей стране.

Кому-то гремят раскаты:

– Гряди, жених!

Летит молодой диктатор,

Как жаркий вихрь.

Глаза над улыбкой шалой —

Что ночь без звезд!

Горит на мундире впалом —

Солдатский крест[61]61

См. Комментарии – 8.

[Закрыть].

Народы призвал к покою,

Смирил озноб —

И дышит, зажав рукою

Вселенский лоб.

21 мая 1917

Троицын день26 мая 1917

М. Цветаева – М. ВолошинуМосква, 7-го августа 1917 г.

Дорогой Макс,

У меня к тебе огромная просьба: устрой Сережу в артиллерию, на юг. (Через генерала Маркса?)[63]63

Маркс Никандр Александрович (1861–1921) – генерал-лейтенант, летом 1917 года возглавлял штаб Одесского военного округа, был давним другом М. Волошина. Н.А. Маркс был знаком и с И.В. Цветаевым.

[Закрыть]

Лучше всего в крепостную артиллерию, если это невозможно в тяжелую. (Сначала говори о крепостной. Лучше всего бы – в Севастополь.)

Сейчас Сережа в Москве, в 56 пехотном запасном полку.

Лицо, к которому ты обратишься, само укажет тебе на форму перехода.

Только, Макс, умоляю тебя – не откладывай.

Пишу с согласия Сережи.

Жду ответа.

Целую тебя и Пра.

МЭ.

(Поварская, Борисоглебский пер<еулок>, д<ом> 6, кв<артира> 3.)

М. Цветаева, С. Эфрон – М. Волошину[64]64См. Комментарии – 10.

[Закрыть]

Москва, 9-го августа 1917 г., среда

Милый Макс,

Оказывается – надо сделать поправку. Сережа говорит, что в крепостной артиллерии слишком безопасно, что он хочет в тяжелую. Если ты еще ничего не предпринимал, говори – в тяжелую, если дело уже сделано и неловко менять – оставь так, как есть. Значит, судьба.

Сереже очень хочется в Феодосию, он говорит, что там есть тяжелая артиллерия.

Милый Макс, если можно – не откладывай, я в постоянном страхе за Сережину судьбу. – И во всяком случае тяжелая артиллерия где бы то ни было лучше пехоты.

Скажи Пра[65]65

«Пра» – Кириенко-Волошина Елена Оттобальдовна (1850–1923) – мать Максимилиана Волошина. (Подробнее о ней см. в цветаевском очерке «Живое о живом».)

[Закрыть], что я только что получила ее письмо, что завтра же ей отвечу, поблагодари ее.

Сегодня у меня очень занятой день, всё мелочи жизни. В Москве безумно трудно жить, как я бы хотела перебраться в Феодосию! – Устрой, Макс, Сережу, прошу тебя, как могу.

Целую тебя и Пра.

Недавно Сережа познакомился с Маргаритой Васильевной[66]66

Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973) – художница и поэтесса, бывшая жена М. Волошина, с которой он поддерживал дружеские отношения.

[Закрыть], а я – с Эренбургом. (…) Сереже Маргарита Васильевна очень понравилась, мне увидеться с ней пока не довелось.

МЭ.

– Макс! Ты, может быть, думаешь, что я дура, сама не знаю, чего хочу, – я просто не знала разницы, теперь я уже ничего менять не буду. Но если дело начато – оставь как есть. Полагаюсь на судьбу.

Сережа сам бы тебе написал, но он с утра до вечера на Ходынке, учит солдат или дежурит в Кремле. Так устает, что даже говорить не может.

___________

<Рукой С. Эфрона>

Милый Макс, ужасно хочу если не Коктебель, то хоть в окрестности Феодосии. Прошу об артиллерии (легкая ли, тяжелая ли – безразлично), потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас – сравнительно в хороших условиях – от одного обучения солдат – устаю до тошноты и головокружения. По моим сведениям – в окрестностях Феодосии артиллерия должна быть. А если в окрестностях Феодосии нельзя, то куда-нибудь в Крым – ближе к Муратову или Богаевскому[67]67

См. Комментарии – 11.

[Закрыть].

– Жизнь у меня сейчас странная и не без некоторой приятности: никаких мыслей, никаких чувств, кроме чувства усталости – опростился и оздоровился. Целыми днями обучаю солдат – маршам, военным артикулам и пр. В данную минуту тоже тороплюсь на Ходынку.

Буду ждать твоего ответа, чтобы в случае неудачи предпринять что-либо иное. Но все иное менее желательно – хочу в Феодосию.

Целую тебя и Пра.

Сережа.

Пра напишу отдельно.

М. Цветаева – М. ВолошинуМосква. 25-го августа 1917 г.

Дорогой Макс,

Убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться. Чувствует он себя отвратительно, в Москве сыро, промозгло, голодно. Отпуск ему, конечно, дадут. Напиши ему, Максинька! Тогда и я поеду, – в Феодосию, с детьми. А то я боюсь оставлять его здесь в таком сомнительном состоянии.

Я страшно устала, дошла до того, что пишу открытки. Просыпаюсь с душевной тошнотой, день как гора. Целую тебя и Пра. Напиши Сереже, а то – боюсь – поезда встанут.

МЭ.

Сергей Эфрон

С. Эфрон – М. и Е. Волошиным15 сент<ября> 1917, Москва

Дорогая Пра, спасибо Вам за ласковое приглашение. Рвусь в Коктебель всей душою и думаю, что в конце концов вырвусь. Все дело за «текущими событиями». К ужасу Марины, я очень горячо переживаю все, что сейчас происходит, – настолько горячо, что боюсь оставить столицу. Если бы не это – давно был бы у Вас.

Вернее всего первой приедут Марина с Алей. Они остановятся у Аси[68]68

См. Комментарии – 12.

[Закрыть] и м. б. пробудут в Феодосии всю зиму.

– Я занят весь день обучением солдат – вещь безнадежная и бесцельная. Об этом стоило бы написать поподробнее, но, увы, – боюсь «комиссии по обеспечению нового строя».

Вчера вечером было собрание «обормотника», на к<отор>ом присутствовала Маргарита Васильевна. – Много вспоминали Вас и Коктебель и… Боже, как захотелось из Москвы.

Здесь все по-прежнему. Голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки, грязи как никогда и толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, к<отор>ая вот-вот прорвется.

– Только что был Бальмонт[69]69

См. Комментарии – 13.

[Закрыть]. Привел с собою какую-то поэтессу, пунцовую от смущения. Она читала свои стихи, выпаливая их с невероятной быстротой. Стихи выглядели скороговорками – вроде «на дворе трава, на траве дрова». А стихи у нее хорошие.

Бальмонт прекрасен. Он меня очаровал сразу, как я его увидел. Представлял же я его себе совсем иным. Он часто заходит к нам.

До свидания, милая Пра. Крепко Вас целую и люблю.

Ваш Сережа

Милый Макс, спасибо нежное за горячее отношение к моему переводу в Крым. Маркс мне уже ответил очень любезным письмом и дал нужную справку.

– Но в Москве мне чинят препятствия, и, верно, с переводом ничего не выйдет. Может быть, так и нужно. Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь – Крым будет невыносим. Только теперь почувствовал, до чего Россия крепка во мне. —

Бальмонт сразу победил меня своим пламенным отношением к тому, что происходит.

С очень многими не могу говорить. Мало кто понимает, что не мы в России, а Россия в нас.

Обнимаю тебя и люблю.

Сережа

Марина Цветаева

М. Цветаева – С. ЭфронуФеодосия, 25-го октября 1917 г.

Сереженька, думаю выехать 1-го. Перед отъездом съезжу или схожу в Коктебель. Очень хочется повидать Пра. (…)

Читаю сейчас («Сад Эпикура») А. Франса[70]70

См. Комментарии – 14.

[Закрыть]. Умнейшая и обаятельнейшая книга. Мысли, наблюдения, кусочки жизни. Мудро, добро, насмешливо, грустно, – как надо.

Непременно подарю Вам ее.

Я рада дому, немножко устала жить на юру. Но и поездке рада.

Привезу что могу. На вино нельзя надеяться, трудно достать, и очень проверяют.

Когда купим билеты, дадим телеграмму. А пока буду писать.

Целую Вас нежно. Несколько новостей пусть Вам расскажет Аля.

Октябрь в вагоне (Записи тех дней)МЭ.

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны, 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда. Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь). Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целюсь. – Опускает. – Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. Сережа говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать. Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ax! – 56 запасной полк, Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное – Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов. В социал-революционной газете «Курская жизнь» от вчерашнего дня (1-го) – что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом – и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

____________

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак.)

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий – мастеровой, черный, глаза как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй, и осудите, а по мне – вот все эти отребья красные да свободы похабные – не что иное будет, как сомущение Антихристово. Князь – он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, – жизнь-то серая, баба-то сивая. «Черт, шут»… Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»…

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. – «У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь…) «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит…) «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, – лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-ом». – «Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» – «Не знаю, как доеду». – «Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену – идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» – «Двадцать три». – «Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену… Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену»… (Я, мысленно: «в том-то и дело!» Но почему-то все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь.)

____________

Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва.) Мастеровой – оплот, и почему-то мне чудится, что он все знает, больше – что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно оттого что враг меня (Сережу) спасет. – Уже спас. – И что нарочно сел в этот вагон – оградить и обнадежить – и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

____________

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, – или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо – если убит, умру). Боюсь услышать.

____________

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. – Пропуск! – Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то сквозь, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это – Сенная, и потому – сено?) Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу – о детях. Если Сережи нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без Сережи.

____________

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская1. Сворачиваем в переулок – наш Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «voliere»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный навытяжку (градоначальник жил и городовые стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» – «Я такая-то и здесь живу». – «Никого по ночам пускать не велено». – «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают.) – «Мы вам не слуги». – «Я заплачу».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно долго.

– Да что ж, барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

– Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до… Однако, спустит вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать… нужно пятьдесят… Где же возьму, если…

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

– Вы новая прислуга?

– Да.

– Барин убит?

– Жив.

– Ранен?

– Нет.

– То есть как? Где же он был все время?

– А в Александровском, с юнкерами, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы… Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

– У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

– А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке – блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

– Что вам нужно?

– Я только что из Крыма и хочу к своим.

– Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врываться!

– Я хочу к своим.

– Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступается прислуга:

– Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает, сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, они личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

– А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

– А вы – кто?

– Мы домовая охрана.

– А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись – шести площадок как не бывало – седьмая.

____________

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное – при вспыхивающей спичке – видение шкуры.)

____________

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!» Стучу. Открывают.

– Сережа спит? Где его комната?

И, через секунду, с порога:

– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и…

____________

В вечер того же дня уезжаем: Сережа, его друг Гольцев[71]71

См. Комментарии – 15.

[Закрыть] и я, в Крым.