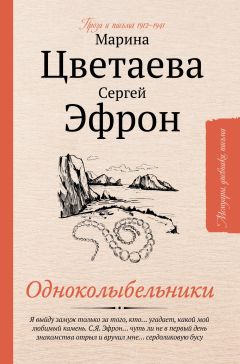

Текст книги "Одноколыбельники"

Автор книги: Марина Цветаева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)

Все страшное сбылось не сразу – сначала судьба еще щадила, и радость была. В воспоминаниях Ариадны Эфрон воссоздан вечер первой встречи родителей: «Эренбурги приняли Сережу по-родному, по-праздничному, радуясь Марининой с ним встрече как праздничной елке на Рождество. (Илья Эренбург сыграл большую роль в этом празднике – уезжая за границу, он, по просьбе Марины, разыскал Сережу. В Берлине Марина с Алей остановились в одном пансионе с Эренбургами, уступившими им одну комнату в снятом ими номере. – Л.К.) Все должно было утрястись, устроиться /…/. Главное – живы и нашли друг друга!»[248]248

Ариадна Эфрон. Страницы былого. – Цит. по кн. «История жизни, история души» в 3-х томах. Москва. «Возвращение». Т. 3, с. 92.

[Закрыть]

Дочь Марины и Сергея напишет свою книгу о них много лет спустя после того, как они «вдвоем канули в ночь», но многое явно живет в ее памяти так ярко, как будто это было вчера: она дает читателям увидеть, как выглядели Сергей и Марина, сидя рядом в тот первый вечер, увидеть – и многое почувствовать… Как в посвященных Сергею стихах Марины, Аля создает их живописный и психологический портрет (она была талантливой художницей и писательницей): «В вечер Сережиного приезда пили шампанское /…/ Сережа, которому осенью должно было исполниться 29 лет, все еще выглядел мальчиком, только что перенесшим тяжелую болезнь, – так был он худ и большеглаз и – так еще сиротлив, несмотря на Марину, сидевшую рядом. Она казалась взрослой – раз и навсегда, вплоть до нитей ранней седины, уже резко мерцавшей в ее волосах» (там же).

Но и Сергей давно уже не был тем юным, не знающим «взрослой жизни» мальчиком… Во время похода он вел подробный дневник: «Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть его у меня украли с вещами) – Вы будете все знать…», – писал он Марине после четырехлетней разлуки. (Эти старые, потрепанные в походе тетрадки Марина Цветаева берегла даже тогда, когда сам он охладел к себе прежнему. Она опиралась на них в работе над своей поэмой «Перекоп»…). Его Гражданская война запечатлена в нескольких дошедших до нас очерках из задуманной большой книги «Записки добровольца». Марина Цветаева много раз с горячей заинтересованностью писала об этом разным людям: «Сережа (…) пишет большую книгу о всем, что видел за четыре года революции, – книга прекрасна, радуюсь ей едва ли не больше, чем собственным» (М.С. Цетлиной, 1923 г.); «На днях Сережа вышлет вам № «Своих путей» (…). В следующей книге «На чужой стороне» выйдет его «Октябрь». Я очень рада – оправдательный документ добровольчества». (О.Е. Колбасиной-Черновой, 1925) Ей очень нравилось название журнала, в редакцию которого входил Сергей – «Своими путями», и она с гордостью писала в нескольких письмах разным людям, что ее «доброволец» ходит «своими», а не «чужими», банальными, исхоженными путями… Она горячо мечтала, чтобы «Записки добровольца» вышли одновременно с ее «Земными приметами» – книгой, составленной из ее московских дневниковых записей тех самых 1918–1922 годов, в которые Сергей воевал на Дону и прошел весь крестный путь Белой армии до Крыма. Если бы этот глобальный замысел мог состояться, получилось бы редкое по полноте охвата, по-настоящему правдивое «панорамное» изображение тех роковых лет российской истории – по обе стороны баррикад (в Красной Москве и на полях сражений двух армий), но жесткое бесстрашие обоих авторов (особенно в «Земных приметах») пугало издателей-эмигрантов, и за границей не ощущающих себя настолько внутренне свободными. И эти книги так и не были изданы еще очень много лет (судьба рукописи С. Эфрона не известна), только отдельные очерки Сергея были напечатаны в историко-литературных сборниках (в Чехии).

…В то время как Марина подъезжала к Москве («Октябрь в вагоне»), с усиливающимся с каждым часом ужасом думая о возможной гибели Сергея – так как была уверена, что он не захочет и не сможет уклониться от участия в роковых событиях («Вы не можете сидеть дома (…). Я все это с первого часа знала»), Сергей в самом деле сражался на московских улицах – и оставил уникальное свидетельство об этих переломных в российской истории днях (в очерке «Октябрь. 1917»). Известие о перевороте в Петрограде вызвало его страстное возмущение и нетерпеливое желание дать отпор: «Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется…». Но уже по дороге в свой полк он видит в трамвае трусливо молчащих людей, как будто не слышащих выкриков газетчиков о страшной вести, боящихся «выказать то или иное отношение к случившемуся (…). Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии». Такое поведение в его глазах – бесчестное попустительство злу, при виде которого он не может молчать и в безоглядном протесте громко произносит слова, могущие оказаться очень опасными в «шатающейся» и охваченной самыми разными политическими настроениями Москве: «Посмотрим! Москва – не Петроград (…). В Москве сломают зубы». Полгода спустя Марина Цветаева на тех же московских улицах столкнулась с таким же молчанием людей в такой же или даже еще более опасной ситуации (при криках газетчиков о расстреле царя) – и отреагировала с той же безоглядной смелостью: «Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает): – Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души! И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: “Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу”)». Марину и Сергея очень роднила эта внутренняя невозможность промолчать, когда, как бы это ни было опасно, честь требует определенных действий и слов. Та же невозможность промолчать ощутима и в других эпизодах этого очерка, особенно – в крайне рискованном поведении самого Сергея и его совсем молодого спутника («восторженного юноши»), с которым они шли по улицам взбудораженной Москвы и срывали воззвания новой власти (еще, впрочем, не укрепившейся, что чудом спасло их от страшной расправы…). В тот момент они балансировали на очень опасной грани: «Знаю, что позади много солдатских голов смотрят нам вслед и что через мгновение начнется страшное и неминуемое. Помоги, Господи!» Такое безрассудство тоже было очень близко и понятно душе Марины: так и она с гибельным восторгом бросала в Красной Москве, откуда не успела выехать, монолог дворянина Лозена в лицо комиссару: «Так вам и надо за тройную ложь /Свободы, Равенства и Братства!», или читала перед полным залом красноармейцев стихи, славящие белого офицера. (Подобных «перекличек» ее дневниковых записей с очерками «Записок добровольца» очень много.)

Как спрессовались события в те роковые дни! И проза Сергея Эфрона тоже становится энергичной и быстрой – для прежней лирики теперь почти нет времени и места. Столько людей теснится на этих страницах, так запоминаются даже мимолетно промелькнувшие: и испуганный старик – церковный сторож, который по дороге домой (от заболевшей сестры) был два раза схвачен и подвергнут обыску, совершенно не понимая, кто и почему это делает и отчего вдруг так неспокойно стало на привычных улицах Москвы; и не менее испуганная барышня – телефонистка, которая идет на смену, «прижимаясь к домам и поминутно оглядываясь», а через минуту «дико вскрикивает и, припав к стене, дико плачет» – увидела лежащее прямо перед ней тело убитого прапорщика; и швейцар банка с женой, зовущие «господ офицеров» согреться и выпить горячего чая в свою крошечную каморку, которая «вся увешана картинами», и в центре – «портрет государя с наследником»… Людей, живущих простыми и естественными мирными заботами (навестить больную сестру, накормить ребенка, прийти вовремя на службу и т. п.), все происходящее на улицах Москвы ужасает, и они боятся затеявших непонятный «переворот», как хулиганов или даже бандитов, способных на самые непредсказуемые действия. Эти люди мелькают и пропадают из поля зрения взволнованного автора, лихорадочно стремящегося все запомнить, чтобы потом зафиксировать. В этой атмосфере много контрастов: на фоне ненадежной шатающейся толпы, легко поддающейся самым разным лозунгам, благородство отдельных не утративших нормальности людей по-особому потрясает…

Фантастически повезло Сергею и его спутнику в московском Совете, куда их доставила после срывания воззваний обуреваемая классовой ненавистью и жаждущая крови толпа – они встретили там интеллигентного человека своего круга, поразившего Сергея такой редкой в то суровое время здравой логикой: «Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту. Мы еще не победители, а потому не являемся носителями власти. Борьба еще впереди. Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова. Сейчас вы срывали наши…». Затем он предупреждает на будущее, что настроенных так, как он, в исполнительном органе немного, – и спасает их, выведя из страшного здания и под своей опекой проведя мимо беснующейся толпы… Потрясающий эпизод!

Общение с порядочным человеком, пусть поклоняющимся другим знаменам, – это то самое общение «поверх барьеров», что всегда было высоко ценимо Мариной Цветаевой. Сама она испытала такое с Луначарским, деятельно откликнувшимся на ее просьбу помочь голодающим Крыма. (Об этом – о высших ценностях, объединяющих людей, находящихся по разные стороны баррикад, ее обращенное к Луначарскому стихотворение – «Твои знамена – не мои…» – «Чужому»). Быстро сменяющиеся «кинокадры» в очерке С. Эфрона – Борисоглебский, Арбатская площадь, Никитская, консерватория, Большая Дмитровка, Александровское училище, Охотный Ряд, Тверская, Кремль, Почтамт, Лубянская площадь – создают для увлеченного и буквально «вовлеченного в действие» читателя волнующий эффект присутствия, потому что это взгляд изнутри. Такого подробного и честного свидетельства активного участника тех событий никто больше не оставил.

При чтении «Записок добровольца», особенно первого очерка, очень чувствуется, что в отрочестве, за четыре года своей болезни, Сергей Эфрон действительно, как рассказал в «Автобиографии», не раз перечитывал Толстого, который, наряду с Достоевским, больше всех прозаиков волновал его «глубиной и искренностью». Речь идет, разумеется, не об отвлеченном от жизни «академическом» литературном влиянии – просто, как в 1812 году, молодые люди вдруг ощутили, что настают в русской истории «минуты роковые» и что им суждено принять активное участие в волнующих событиях, и пока что они от этого возбужденно веселы… Вскоре, впрочем, наступает тяжелое разочарование: впечатляет ярко изображенная сцена офицерского собрания в Александровском училище, когда рвущаяся в бой горячая молодежь окончательно понимает, что военачальники уклоняются и сопротивления в Москве не будет. И Сергей с другом мгновенно принимают решение, определившее их жизнь на годы вперед: «Ну что, Сережа, на Дон? – На Дон, – отвечаю я. Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь. Впереди был Дон…»

Как не буднично, значительно звучат эти слова…Как остро чувствует он воздух бушующего времени, ветер истории! Марина Цветаева воспела это мужественное решение в возвышенно чеканных строках: «На кортике своем – Марина / Ты написал, служа Отчизне / Была я первой и единой / В твоей великолепной жизни…» Она бежит за поездом, пока его «единственное и незабвенное» лицо не исчезает за поворотом. Имя любимой женщины на кортике – есть в этом что-то от рыцарских времен…

В конце 1917 года Сергей Эфрон добрался до Новочеркасска. Во втором очерке «Записок добровольца» («Декабрь. 1917») он рассказал о своем коротком пребывании там и быстром отъезде в тайную командировку – обратно в Москву. Интонация здесь явно иная – эмоциональный подъем сменился раздражением и разочарованием, особенно после того, как он добрался наконец туда, куда так рвался. Он поражен недоверчивым допросом, устроенным ему грубым прапорщиком, которому вид неизвестного приезжего, усталого после трудной дороги, показался подозрительным. Его не пускают к полковнику, которому он хочет представиться как офицер, прибывший в его распоряжение: прапорщик оставляет его под наблюдением другого офицера и идет доложить дежурному (явно в недоброжелательном тоне). «Нечего сказать – хорошо встречают! Не успел приехать и уж под арестом! Во мне закипает бешенство». – Как страшно читать эти слова, когда знаешь все, что ожидает Сергея Эфрона много лет спустя… Тут как раз у него не было никаких интуитивных прозрений и предчувствий, и ни в тот момент, когда пылал возмущением от такой «неоправданной подозрительности», ни позднее, когда писал этот рассказ, ничто подобное не могло бы увидеться ему даже в самых ужасных снах или фантазиях. Но знающим тот ужас, что ждал его в далеком будущем, уже невозможно отрешиться от этого и трудно не споткнуться на этих словах… В Новочеркасске 1918 года все обошлось. Сергею очень повезло (как и в Москве октября года 1917-го!) – в комнате дежурного офицера, куда его привели почти как «арестованного по подозрению», он встретил друзей – офицеров, вместе с которыми переживал московские события…

Вообще в «лирическом герое» этого очерка больше ощущается уже обстрелянный боевой офицер, чем бывший московский студент – и он так возмущен многим увиденным, что не склонен разделять легкомысленно бесшабашное веселье друзей, которые, скрывая от самих себя все сильнее охватывающую тревогу, немного «ерничают». Он же приходит в ужас от состояния армии (и материального, и морального), и, в отличие от многих пассивно ожидающих улучшения ситуации (друзья сказали ему, что ожидают большого пополнения со всей России, но эта вера кажется ему наивной), – начинает, как всегда свойственно было его характеру, активно действовать: подает в штаб официальную «Записку», в которой предлагает изменить способ организации «пока не существующей армии» (чтобы были Московский, Петроградский, Киевский, Харьковский и другие полки, батальоны, отряды, тесно связанные со своими городами). Командование, не вполне уверенное в возможности практического осуществления этой идеи, все же заинтересовалось проектом – и Сергей отправлен в опасную тайную командировку в Красную Москву.

Так заканчивается очерк «Декабрь (1917 г.)», а идущий вслед за ним рассказ «Тиф» (о том, с какими приключениями добирался он до Москвы, через какие опасности прошел, как едва не погиб от рук противников или от настигнувшей в пути болезни) начинается словами, звучащими как прямое продолжение сюжета предыдущего очерка – об офицере, отправляющемся «с подорожной по казенной надобности» (как Печорин в «Тамани»!): «Он нащупал в боковом кармане небольшой тугой бумажный сверток – шифрованные письма, важные, без адресов. Адреса отдельно в другом, жилетном, мелко переписаны на тонкой бумаге, скручены в трубочку и воткнуты в мундштук папиросы. Хорошо придумано». Все это становится вдруг похоже на приключенческий или даже авантюрный роман, какими Сергей зачитывался в раннем детстве, и что-то мальчишеское все еще ощущается и в его увлеченном рассказе о подробностях конспирации, и в гордости выпавшей ему ролью. Есть здесь и документальная правда – он действительно приезжал в Москву в январе 1918 года, тогда была последняя перед долгой разлукой их встреча с Мариной. В ее записях тех лет есть туманные слова, что в последний раз она видела Сережу 18 января 1918 года, что когда-нибудь расскажет, где, когда и при каких обстоятельствах, но «сейчас – духу не хватает…». И все же «Тиф» отличается от всего другого в «Записках добровольца» – он написан в другом жанре: это именно рассказ, а не очерк. Здесь, в отличие от предыдущих очерков, повествование ведется от третьего лица, и герою дано другое имя (Василий Иванович), но это никак не значит, что рассказ совсем лишен «биографического подтекста» как в событийной, так и – еще больше! – в психологической линии… Не случайно Марина Цветаева назвала этот рассказ лучшим из прозы молодых писателей, опубликованной в зарубежных русскоязычных журналах в 1925 году (в ответах на вопросы анкеты, уже в эмиграции). Так горячо она не отзывалась ни о каком другом рассказе или очерке «Записок добровольца», и причина скорее всего связана с тем сокровенно личным в нем, что до конца внятно было только ей одной. Постоянная память о Марине ощутима на многих страницах этого рассказа, как нигде более… В жару болезни герою видится «в стенке ножом выковырянная надпись: «Маруся. Моя Любовь. Май 11 год» – это дата их первой встречи с Мариной. Память о ней всю жизнь была бережно хранима ими обоими, а в одном из горячечных видений он видит «московский переулок, кривой, узкий, вензелем выгнулся…» – это графически точное описание их Борисоглебского переулка. Героя охватывает запредельное волнение, очень похожее на то, что описано в цветаевском очерке «Октябрь в вагоне», когда она подъезжала на извозчике по тому самому кривому узкому переулку к их дому, не зная, жив ли Сергей. Так и в его «Тифе» – «сердце сжалось, дышать нечем». В этом страшном сне он стоит около дома, не решаясь разбудить сторожа и лихорадочно твердя про себя: «Умерла, умерла, умерла, если окно не освещено. Заглянуть надо. Если умерла, гроб должен стоять. И уж к окну тянется. Окно без стекла, без рамы. Почему? Может, переехала…». Годы спустя в период тяжелого семейного кризиса Сергей Эфрон напишет Максу Волошину, что во все годы разлуки «жил, м.б., более всего Мариной» и «так сильно, и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся только ее смерти». Любимый рассказ Марины со всей полнотой эмоциональной убедительности подтверждает эти слова.

На других страницах «Тифа» эта память уходит в глубинный подтекст. Так происходит во взвихренном монологе героя об обновленном зрении, возникающем у многих людей в такие исторические периоды, когда время «выходит из берегов» – и видится «все по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона – словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве…», но заканчивается этот монолог сокровенно важным для него «уточнением»: «Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. Дети, – не все правда, – и поэты рождаются такими…» Автор рассказа, безусловно, думает о Марине, когда пишет эти слова.

И еще – в неожиданно взволнованной беседе со случайным спутником герой говорит о том, что его любовь к жене в эти роковые минуты истории поднялась на другую, неведомую прежде высоту: «В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти. Только теперь чувствую ее постоянно рядом, не рядом, внутри, в себе, вокруг, всюду» (Как дословно перекликаются эти строки с цветаевскими – «… в вечности жена, не на бумаге!» – которые всегда были живы в памяти Сергея Эфрона!)

В долгие годы разлуки Марина тоже чувствовала так, как сказано в рассказе Сергея. Это ощущается даже в такой ее прозе, где сюжет поневоле связан с совсем иным «руслом» ее жизни – в рассказе о ее попытке (единственной за всю жизнь!) поработать в официальном учреждении, откуда вскоре сбежала («Мои службы»). В саркастическом повествовании о поистине «кафкианском» абсурде, царящем в недавно созданном советском учреждении с «экзотическим» и трудно произносимым названием «Наркомнац», о лишенной малейшего здравого смысла работе его сотрудников, – казалось бы, нет места никакой лирике, но так неотступен ее постоянный «оборот» в ту далекую сторону, где воюет ее «вечный доброволец», что даже здесь случаются «лирические прорывы», причем в самых неожиданных местах… «Товарищ Эфрон!», – так обращаются к ней сослуживцы (в их первые годы она радостно носила фамилию Сергея и в некоторых письмах подписывалась – «Марина Эфрон»), и иронический рассказ о «ее службах» буквально пестрит этими согревающими душу обращениями… И тут неизбежно вспоминаются обычно не входящие в опубликованные варианты цветаевских стихов, начинающихся известными словами – «Я с вызовом ношу его кольцо!» – навсегда запомнившиеся Анастасии Цветаевой предшествующие строфы – «Мне говорят: ты странный человек …», и далее, в третьей строфе – «Всем хвастаюсь фамилией «Эфрон», / Записанной в древнейшей книге Божьей!»

Самая пронзительная сцена «Моих служб» – «Бедная тургеневская мещаночка! Эпическая сиротка русских сказок! Ни в ком, как в ней, я так не чувствую великого сиротства Москвы 1919 г. Даже в себе. (Так сказано о девушке, жених которой, далекий от политики, погиб, выполняя долг врача: вылечил раненого белого офицера и был арестован и расстрелян вместе с ним – Л.К.). Недавно заходила ко мне, стояла над моими развороченными сундуками: студенческий мундир, офицерский френч, сапоги, галифе, – погоны, погоны, погоны…

– Марина Ивановна, вы лучше закройте. Закройте и замок повесьте. Пыль набивается, летом моль съест… Может, еще вернется…

И, задумчиво разглаживая какой-то беспомощный рукав:

– Я бы так не могла. Совсем как человек живой… Я и сейчас плачу…». – Имя Сергея Эфрона здесь не названо: «Я даже имя его боюсь писать» (из записных книжек тех лет). И это не столько страх обыска, сколько – суеверный страх за его жизнь («не сглазить»…).

И еще. При разборе газетных вырезок, статьи из которых надо как-то «классифицировать» и подготовить короткие пересказы (не прообраз ли это будущих навязших в зубах «политинформаций» в советских учреждениях?!), начальник «товарищ Иванов» любопытно распределяет между ними «фронт работ»: «Долой белогвардейскую сволочь…» – Это Вам (…) «Все на красный фронт»… Мне… «Обращение Троцкого к войскам»… Мне… «Белоподкладочники и белогвардейцы»… Вам… «Приспешники Колчака»… Вам…» (Не совсем ясно, чем руководствуется и о чем догадывается этот странный начальник, впрочем, вполне доброжелательно относящийся к ней.) И дальше – не лишенный юмора и самоиронии, но тем не менее вполне «лирический» внутренний монолог: «Потопаю в белизне. Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак. – Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь!» – Ведь в это самое время Мариной Цветаевой создавался «Лебединый стан»!

Прославляя «ангелов и воинов» («Ты отца напоминаешь мне,/ Тоже ангела и воина …»), противостоящих наступающей бесчеловечности, Марина Цветаева была уверена, что пишет все это в тесной эмоциональной перекличке с воюющим Сергеем Эфроном. До какого-то момента это так и было, но с годами он многое переосмыслил и на многое пережитое в годы Гражданской войны стал смотреть по-другому…

«О добровольчестве», «О путях к России», «Церковные люди и современность» – это уже не живые воспоминания добровольца, а размышления его после отгоревших событий. Они и написаны совсем по-иному, чем очерки «Октябрь (1917 г.)», «Декабрь (1917 г.)» и рассказ «Тиф». Там была живая жизнь – быстрота, динамика, эмоциональная захваченность происходящими событиями, требующая мгновенного включения, – все это вовлекало читателя в бурный ход событий и читалось на одном дыхании. Здесь – эмоциональное последействие прошедшего, когда участник бурных событий ощущает, что он, говоря пушкинским слогом, «на берег выброшен грозою» – и имеет возможность «остановиться, оглянуться» – и не спеша подумать… Эти статьи требуют совсем иного чтения – медленного, с остановками. И – ответного, часто горького, часто полемического «соразмышления» человека первых десятилетий уже двадцать первого века – человека, которому уже открыто многое из того, над чем билась мысль автора, жившего в 20-е – 30-е годы века двадцатого…

В этих статьях тоже можно обнаружить немало сокровенных перекличек с цветаевским миром, особенно в самой личной, лирически-исповедальной – «Эмиграции». Ее тональность чем-то напоминает доверительные письма Сергея Эфрона или его прежнюю прозу: «… дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее. (…) каждый переезд на новое место, каждая перемена службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера…» – Как близок этой грустной мысли, особенно последним словам, остро запомнившийся Анастасии Цветаевой горький вздох Марины при их прощании: «Отъезд, как ни кинь, смерть…». – «…человеческие отношения построены на случайной механической сцепленности» – продолжает Сергей Эфрон. От такого формального, не утоляющего душу общения остро страдала и Марина Цветаева: «Париж мне душевно ничего не дал. (…) Чувство, что для тебя места нет <…> самая увлекательная, самая как будто – душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения». (из письма А. Тесковой, 1932)

Поразительно, до какой степени «точь-в-точь это» писал в своей статье на несколько лет раньше Сергей Эфрон! – «Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки – здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми сопутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой (…). Но в чем же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она – душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца? <…> жизнь побеждена десятками идеологий. (…) Все кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу…». – Последняя фраза о кровно пережитом и о «перерабатывании» живого в неживое тоже очень близка Марине Цветаевой и по сути, и по форме выражения. Но это ни на минуту не приводило ее к идеализации противоположного лагеря, в котором она тоже видела «некровную ходячую политическую формулу». Сергей Эфрон не видел этого, не понимал лживости советских газет – он страстно поверил в прекрасную жизнь в советской России, где в его восприятии народ воодушевлен великими свершениями, живет бодрой активной жизнью и счастлив, рвался туда и спорил с Мариной, стремясь увлечь ее «новыми идеалами», не верил ничьим предостережениям, а ее трезвость считал «слепотой» и «жизнебоязнью».

Думается, что многое в случившемся с Сергеем Эфроном позднее, когда Марина Цветаева с горечью писала, что он видит в советской России «только то, что хочет видеть», объясняют эти его страшные слова о том, что тоска по родине душит эмигрантов и закрывает их глаза и уши…

Они прожили вместе много нелегких лет – нелегких и потому, что Марина тяжело переживала отход Сергея от идеалов Белой армии (ее «Лебединого стана»), не разделяя его веры в правду «другого стана», и потому, что Сергей не менее тяжело переживал ее увлечения другими – «Я на растопку не гожусь уже давно», – с горечью написал он в 1923 году Максу Волошину (в известном большом письме). Он глубоко и тонко понимал, что «ураганы страстей» питают ее поэзию, понимал и ее страдания, но от этого понимания было не легче. В то их самое тяжелое время он мог бы уйти, если бы думал только о себе, но не мог, потому что очень боялся за Марину. И это высокое самоотречение было ее опорой. Но и она не могла бы уйти от Сергея, боясь за него. В чем-то очень важном они были похожи. Об этом глубинном сходстве Марина Цветаева летом 1934 года написала Наталье Гайдукевич: «В каких-то основных линиях духовности, бескорыстности, отрешенности мы сходимся (он – прекрасный человек)». Это сказано после многих горьких слов в том же письме…

После произошедшего в сознании Сергея Эфрона переворота что-то надорвалось в их общем мире и в душе Марины. Сергей сам писал сестре о коренных изменениях своего мировосприятия – что он стал настолько «другим», что начинает бояться встреч со старыми знакомыми, говорящими с ним «как с прежним». Марина очень тяжело переживала эти изменения (в письмах близким людям это звучит достаточно откровенно), и даже в ее прозе тридцатых годов, хотя ни в одном произведении тех лет Сергей Эфрон не был «главным героем», можно увидеть в «образе мужа», иногда возникающего на периферии повествований, эти разительные перемены.

Посвященный памяти Андрея Белого очерк «Пленный дух» написан в 1934 году, но описанные в нем на всю жизнь запомнившиеся Марине Цветаевой встречи происходили гораздо раньше – мимолетные в Москве и долгие, наполненные глубоким пониманием и неослабевающим ее сочувствием, – в Берлине 1922 года (в самом начале ее эмиграции). Сергей Эфрон тогда еще оставался во многом прежним. Это чувствуется и в восхищенном отзыве Андрея Белого: «Какой хороший Ваш муж, – говорил он мне потом, – какой выдержанный, спокойный, безукоризненный», – и в подтверждающих эти слова интонациях Сергея, когда он с такой искренней доброжелательностью пытается помочь Андрею Белому, потерявшему рукопись и впавшему в невменяемо истерическое состояние: «Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели…». Убеждая, что искать надо в разных кафе, где Андрей Белый был в предыдущий вечер, так как потерять рукопись на улице он не мог, и слыша в ответ растерянное: «Боюсь, что мог», – Сергей начинает терпеливо-успокаивающе говорить с ним как с неразумным «капризным ребенком»: «Не могли! Это же вещь, у которой есть вес». И эта наивная логика успокаивает. В такие минуты интонация взрослого и столько уже пережившего Сергея чем-то напоминает маленького героя его «Детства», умеющего так наивно и сочувственно утешать, успокаивать, стараться помочь… «Вы где-нибудь ее уже искали? – Нет, я прямо кинулся сюда. – Так идем». После очередной неудачи в очередном кафе и нового взрыва отчаяния поэта, шокирующего добропорядочных хозяев и посетителей, Сергей «мягко, но твердо» увлекает его за порог, спокойно советуя посмотреть в соседнем кафе, и когда какой-то иррациональный страх «не пускает» Андрея Белого туда, идет сам. Каким обаятельным контрастом нервным, почти безумным выкрикам Андрея Белого выглядит доброжелательное спокойствие и мягкая твердость Сергея! Что-то от того «чудесного мальчика» еще оставалось в нем… (Таким, кстати, он предстает и в уже процитированных воспоминаниях Валентина Булгакова.)

И с какой острой «ностальгией» вспоминала Марина Цветаева того «своего Сережу», когда писала этот очерк в 1934 году. В том же самом году написана «Страховка жизни». Трудно определить жанр этого произведения – оно во многом необычно для цветаевской прозы, преимущественно мемуарной. В данном случае действие происходит именно в том году, в котором он написан, о чем свидетельствуют многие узнаваемые «биографические реалии»: девятилетний сын (в 1934 году Муру было 9 лет), маленькая бедная квартира, неприхотливый «обед – ужин»… И хотя повествование ведется не «от первого лица» и это по жанру ближе к рассказу, чем к очерку, в нем остается несомненная узнаваемость и «главной героини», забывающей обо всем повседневном в поразившей ее увлекательной беседе, и ее сына. Что касается мужа… Если сравнивать «образы мужа» в «Пленном духе» и в «Страховке жизни» – во втором случае он настолько неузнаваем, как будто речь идет о совершенно другом человеке! «– Вы с ума сошли! – взорвался муж, зверем выскакивая из-за стола. (выделено мной – Л.К.) – Я из-за вас всюду опоздал!», «…вы с ним загородили дверь, я как в западне сидел!» Проводив мужа, то есть получив в руку, вместо руки, ручку захлопнувшейся за ним двери…». Сколько горечи в этих словах!..