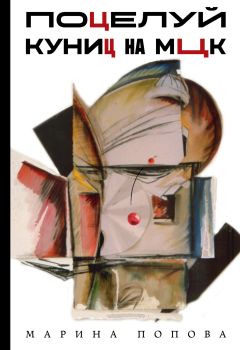

Текст книги "Поцелуй куниц на МЦК"

Автор книги: Марина Попова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)

29

Можно ли почувствовать пустоту? Не метафизическое ничто, а пустоту, окружающую тебя зыбкими своими границами, форму которой можно предположить и даже попытаться коснуться. Архитектор Даниэль Либескинд – певец пустоты! К ней он обратился впервые в архитектуре еврейского музея в Берлине, который по чистой случайности должен был открыться 11 сентября 2001 года, но из-за теракта в Нью-Йорке открытие было перенесено на 13-е. (Через одиннадцать лет в 2012 году тот же Либескинд с группой архитекторов закончили первую часть Мемориала 9/11 на месте башен-близнецов – два бассейна пустоты.)

Если на берлинский музей смотреть сверху, видишь гигантский зигзаг, напоминающий питона, проглотившего молнию. Внутри в музейных пространствах выставлены малочисленные артефакты, оставшиеся от почти исчезнувшего во время войны народа. Этот возникший вакуум, эту потерю Либескинд отобразил в беспрецедентных архитектурных пространствах – Пустотах, или Void (англ.) – слово короткое и угрожающее. Музей организован так, что каждый посетитель натыкается на странные, тесные, сложноподчиненные, пустые помещения, напоминающие шахты. Одна из пустот, узкая и бесконечная, называется «Память». Человек попадает в многогранник метров семь в высоту. На полу в несколько слоев навалены стальные колеса в двадцать-тридцать сантиметров диаметром с тремя прорезями: две для глаз, одна – для крика… лучше не думать! «Опавшие листья» – «Шалехет» на иврите – называется инсталляция знаменитого израильского скульптора и живописца Менаше Кадишмана. Если человек решается пройти по «лицам» в самый конец шахты, где на уровне пола едва пробивается свет, вместо шелеста листьев его сопровождает металлический лязг.

Минаше Кадишман «Шалехет», Берлин

Однажды на индейских территориях племени онейда на севере штата Нью-Йорк, вдохновленная их глубинным пониманием своей земли, я расписывала большие площади стен полуабстрактными пейзажами. У племени не было письменности, но символы и легенды были колоритными. Помню, сухие, опавшие листья символизировали души умерших. Знал ли об этом израильский художник?! И тут я вспомнила, что сама ему об этом рассказaла…

* * *

После нескольких бессонных ночей, зябкого Китая и холодной Москвы я грелась на пляже Тель-Авива, то проваливаясь в сон, то выныривая с выпученными глазами, не понимая, где нахожусь. Во сне я чувствовала, как муж посыпает меня теплыми струйками песка, общаясь таким образом с обессилевшим телом.

1998 год. В тот раз с пересадками и остановками я облетела вокруг земного шара. В аэропорту Пекина билеты на Тель-Авив были Sold out, как будто всем китайцам одновременно понадобилось отъехать из Поднебесной на Святую землю! Объясниться с кем-либо было невозможно. Такой степени непонимания, такого непреодолимого языкового барьера, как в Китае, я не встречала ни в одной стране. И все же я нашла единственный завалящий билетик с семичасовой остановкой в Москве.

В городе Далянь я осуществляла авторский надзор над инсталляцией монументальных холстов, написанных мною в Монреале. Когда пришло время лететь туда, я впервые поинтересовалась что это за город такой – Далянь. Нашла в библиотеке путеводитель по Китаю (как мы жили без интернета?!) и обнаружила, что ровно сто лет назад в 1898 году, город на Желтом море по приказу Николая II основали русские и назвали его порт Дальний – едва слышный отголосок в китайском названии.

Через восемь часов перелета я приземлилась в Шереметьеве, где меня встретили мама и Сережа – друг семьи. Семь часов – это не так уж много времени между двумя международными рейсами. Но мы рискнули и поехали к маме пить чай (на полноценный ужин времени не было).

Я первым делом подхожу к окну. Справа на фоне Воробьевых гор объект незаконченного строительства – «недострой», как говорят в народе. Этот небоскреб – настоящее чудовище, переросшее МГУ и колокольню Новодевичьего. В прошлый свой приезд я застала его в младенчестве. Ничего, как говорится, не предвещало, что вырастет он в такого монстра. Фиолетово-бордовое небо просвечивает через каркасы пустых этажей, и он вздымается, как остов времен будущей ядерной войны. Сзади раздается мамин голос:

– Как тебе наш дом-оборотень, стоит, зияет пустыми окнами? Каждый раз смотрю на него и вспоминаю сорок первый, как бегала по крышам на Горького тушить зажигательные бомбы.

Уже в дверях мама выудила из записной книжки какой-то номер телефона и попросила меня позвонить в Тель-Авиве знаменитому израильскому художнику Менаше Кадишману – сообщить о смерти В. П. Она рассказала, как во время командировки в Израиль два года назад они с В. П. провели незабываемый вечер в мастерской Кадишмана. Общались они на смеси идиш, английского и немецкого – последним прекрасно владел В. П. На прощание Менаше подарил им картину, которая висела теперь над телевизором.

– Как же я люблю общество нетривиальных, умных мужчин, – заключила она.

«Кто ж их не любит», – подумала я.

Пора было уезжать.

Сережа высадил меня в аэропорту. Регистрация на рейс уже началась, и я немедленно попала в руки Шабака (служба безопасности Израиля). Молодой человек в кипе долго расспрашивал, каким образом и почему я совершала такой долгий путь, чтобы попасть в Израиль. Действительно, мой путь был сильно усложнен для того времени (Монреаль – Ванкувер – Гонконг – Далянь – Пекин – Москва – Тель-Авив) и, по его мнению, под силу был только какой-нибудь легендарной шпионке Мата Хари. Действительно, что мне стоило, передвигаясь по свету, рисовать для отвода глаз, как, например, делал художник Глущенко в первой половине ХХ века? Все это было бы смешно, кабы мой самолет не должен был вот-вот вылететь. Под конец интервью или допроса молодой дознаватель спросил, какие я знаю еврейские праздники, и, не получив внятного ответа, вызвал свою начальницу. Девушка абсолютно славянской наружности с комсомольским задором стала расспрашивать меня о любимых художниках, попросила показать что-нибудь из своего. Конечно, у меня было с собой портфолио, которое я всегда беру в деловые поездки. Самолет все равно уже улетел, так что мы неспешно могли ознакомиться с моим творчеством! Я чуть не плакала. Она спрашивала – а где этот проект, а тот; в каком году сделан; ах, ах, как красиво и т. д. и т. п. Я понуро отвечала, соображая, как вернуться домой к маме, когда наличных денег нету; как сообщить мужу, ожидавшему меня в аэропорту Бен-Гуриона…

Когда мне, наконец, перестали «выворачивать руки», девушка сказала:

– Успеха вам в вашей работе! Счастливого полета!

Я чуть не присела на пятую точку. Оказалось, что из-за меня самолет задержали на два часа. А в Бен-Гурионе в это время царила паника. Никто ничего не объяснял, да и сами, вероятно, не знали, как пытают художников в застенках Шереметьева. По летному полю в Тель-Авиве я шла под пулями недружественных взглядов.

* * *

Я спала, и просыпалась на пляже Фришман, и снова уплывала в какое-то зазеркалье, где телега с сеном и битым кирпичом уживались с мобильным телефоном, по которому что-то грубо орал кучер-китаец. Девушка-комсомолка из Шереметьева уговаривала меня включить ток в электрическом стуле. Я чувствовала, как муж укрывает меня сарафаном, чтобы я не сгорела. Вокруг стоял галдеж на иврите, русском, английском. Тело мое затекло, но пошевелиться было лень. Приоткрыв один глаз, я увидела вдалеке группу ярких еврейских женщин в батиковых сарафанах и полного пожилого мужчину в белой тунике по колено с большой, наполовину седой бородой. Низкое солнце (долго же я спала) контражуром освещало всю компанию, высвечивая рыжесть и золото женских волос, их полные фигуры под одеждой.

– Настоящий Саваоф, – услышала я голос мужа.

Я села, и мы стали наблюдать. По-особенному красивые женщины в позднем своем цветении водили вокруг него хороводы, чистили апельсины, подавали бутылку с вином по кругу и хохотали, откидывая головы. Он был главным действующим лицом, а они – подруги, одалиски с картин прерафаэлитов.

– Так я представляю себе Кадишмана, – сказала я.

– А ты знаешь, как он выглядит?

Я не знала. Но его огромные талантливые скульптуры в музеях Израиля, на площадях Тель-Авива я узнавала сразу.

Самые знаковые работы Кадишмана связаны с его юностью, когда он работал пастухом в кибуце. Овцы, многократно упоминающиеся в Библии, стали главным мотивом творчества художника, что привело к ряду ярких их портретов в скульптуре и живописи.

– Пойди спроси, вот будет смеху, если он окажется Минашей Кадишманом!

Мы посмеялись, а назавтра, гуляя по городу, снова увидели его в группе людей с бокалами вина у галереи, где шел вернисаж. Я подошла… Да, это был он!

На следующий день по его приглашению я пришла к нему в мастерскую. Он показывал свои работы, смотрел мои, обозвал меня гением и в итоге попросил связать его с мамой, которая при встрече произвела на него большое впечатление. Я позвонила в Москву. Перевод не потребовался. Они обменивались звучащей на разные лады разноголосицей – то печальной, то восторженной, дружеской и благожелательной. В итоге он подарил мне скульптурку из металла и картину для мамы, внизу которой пририсовал фломастером двух целующихся овечек и подписал: Lidia + Vladimir = Love.

Тогда-то я и рассказала ему про индейское племя онейда и об опавших листьях, где каждый символизирует душу ушедшего. А теперь Минаше тоже обрел свою пустоту и стал листом.

30

Какое-то время ковид и неразобранные коробки мирно уживались, не нарушая повседневную рутину. После завтрака, который заключался в питье горячего напитка под названием кофе и жевании бумаги (это то, что представлял собой омлет для человека без обоняния и при отсутствии вкусовых ощущений), я наполняла чемодан в нижней квартире и, закатив его в лифт, разгружала на двенадцатом этаже, с трудом исхитряясь находить свободные места между ящиками и громоздкой мебелью. Но под напором болезни я все больше ослабевала, и эту деятельность пришлось приостановить. Я устроилась на маминой тахте и притихла.

Выхожу на связь с мужем. У него еще ночь в разгаре. Он не спит, я вижу его в сети. Обсуждаем сюр нынешней жизни. Он знает, что у меня ковид, и разговаривает со мной мягко, терпеливо, пытается развлечь.

– У нас здесь много диких зверей развелось, можно зоопарк открывать. Вчера в саду нашел новорожденного бемби. Позвонил в службу спасения. «Не трогайте, – они сказали. – Косули обычно припрятывают новорожденных на короткое время, чтобы те пришли в себя, но скоро она придет за ним».

– Ой, к нам еще никогда косули не приходили! А ты фотки сделал?

– Не успел. Пока нашел телефон, только хвост мамаши мелькнул. Она нам по дороге много кустов сломала. Это еще что! Позавчера под вечер я заснул в шезлонге, а когда открыл глаза, на расстоянии вытянутой руки от меня стояла не то серая лиса, не то койот. Мы уставились друг на друга, а когда я, не выдержав эти гляделки, моргнул, его и след простыл – сгинул, растаял! Наваждение какое-то. У нас пишут, что в карантин движения стало меньше, вот звери и обнаглели, все чаще появляются в городе, и особенно в пригородах, даже в дома заходят.

Я слегка оживилась и вспомнила документальный фильм про сегодняшний Чернобыль. Там лес наступает, город скукоживается, в брошенных домах живут одичавшие кошки, по школе гуляют медведи, заходят в классы… Мне главное к тексту приделать изображение, и я начинаю это видеть в полном объеме.

– Ой, еще немного, и звери будут хоронить охотника.

– Не понял?!

Кажется, я не рассказывала ему о Малере и гравюре австрийского художника. А может, он забыл. У меня вдруг совсем иссякли силы, даже трудно было объяснять. Только увидела, что он испугался, наверное решил, что у меня бред. Мне стало его жалко, он там совсем один, даже с детьми опасается встречаться. Если заболеет, не сможет прилететь, – мы ведь ждали, что все это вот-вот закончится. Я сделала над собой усилие и, взглянув в окно, сказала:

– Самый-пресамый сюр заключается в том, что с виду ничего не изменилось. В окне все то же самое, ну, может, небеса драматичнее. Знаешь, что сейчас в небе творится? Настоящие театральные кулисы – на первом плане врата из белых облаков, а за ними чистый голубой, за которым черные тучи наготове стоят. А в другом углу – перышки какие-то, подсвеченные розовым, и даже самолет летит. Он теперь редкий гость. Хочешь, камеру включу?

Я хорохорюсь. Муж отказывается, не хочет, чтобы я вставала. Неужели я тут одна умру?! Вспомнила, как мой первый муж говорил, что не важно, как умереть, важно, как жить. Нам было чуть за двадцать, и любая связанная со смертью перспектива казалась невообразимой, хотя для него она оказалась реальностью. Он умер молодым.

– Если бы все стояло в руинах, как после войны, – продолжаю я, – было бы совсем ужасно, но для сознания понятней… За окном тот же вид и полная смена сути! Людей тысячами косит где-то у тебя под носом, тайно, по-разбойничьи, без предупреждения, словно дракон-невидимка выхватывает из толпы зазевавшегося, с тобой рядом идущего… Как на войне, которую, слава богу, мы видели только в кино.

Меня несло, и я никак не могла остановиться. Муж не перечил. Я не заметила, как стемнело, – значит, в Монреале позднее утро, и в сад, как обычно, налетели дятлы разных мастей долбить засыхающее дерево.

– «В лесу раздавался топор дровосека», – прошептал муж и прижался ко мне.

Проснулась я в страхе. Вместо уютного тюканья дятлов в голове стучало, словно били молотком по крыше автомобиля. Не зажигая свет, я потопала в ванну, и чем дольше шла, тем громче лязгали под ногами стальные лица с прорезями глаз. Несмотря на это, я вполне успешно вернулась на диван и решила не отключаться, а то можно потом и вовсе не включиться. Вероятно, я ненадолго заснула. По-прежнему в окне стояла ночь, только молодой месяц за это время слегка поправился. Очень хотелось пить. Я выдула на кухне два литра воды, но этого оказалось недостаточно. Полезла в телефон, но он был мертв, хотя помню, что заряжала его. Когда батарея немного подзарядилась, оказалось, что Ватсап вот-вот взорвется – столько было сообщений от мужа и детей. Только тут я поняла, что проспала целые сутки. Это объясняло и волнение мужа, и толщину месяца.

* * *

Познакомились мы в ночной очереди в кинотеатр «Иллюзион» в восточном крыле высотки на Котельнической набережной. В семидесятые-восьмидесятые годы кинотеатр и Библиотека иностранной литературы визави считались островом свободы, его даже омывали воды: с запада – Москва-река, с севера – Яуза. Курилка библиотеки служила Гайд-парком, а напротив показывали почти запрещенные зарубежные фильмы. Очередь состояла из студентов, интеллигентов, тунеядцев, и все они были знатоками кино, бросались именами знаменитых режиссеров и артистов.

– …Нет, в Жирардо все же не хватает сексуальности. То ли дело Клавка в «Восьми с половиной», или в «Леопарде», или в «Невинном», – начинает один.

– Глупости, Кардинале никогда не играла в «Невинном», – вступает в разговор другой.

– …Мэрилин все же простушка по сравнению с Моникой Витти, – начинается маленькая заварушка в другом конце очереди.

И так далее и тому подобное.

Мой будущий муж начал знакомство со слов: «Вы похожи на мою маму».

Что может быть пошлее такой прелюдии, тем более что в обычных кинотеатрах только что прошел венгерский фильм про брачного афериста, который именно с этих слов начинал поход на очередную жертву. Так что молодой человек сразу оказался в проигрышном положении. К тому же я только недавно развелась и к новым отношениям была не готова. Но очереди были долгие, годы юные, и чем больше мы общались, тем больше я проникалась его эрудицией в очень разных областях. Это была не только сумма знаний, что достаточно часто встречается у людей, занимающихся точными науками (в то время он заканчивал физтех), но, главное, оригинальная интерпретация фильмов, литературы, живописи. В каникулы, уезжая домой к родителям, он писал мне талантливые письма, и я стала задумываться… Наступил день, когда он познакомил меня с родителями. Отец-физик был хорош собой, живой, романтический, любимец женщин, писал неплохие стихи. Мама – мягкая, тихая и домовитая женщина – полная противоположность моей мамы. Что же касается внешности… сходство между нами было поразительным!

Какие только браки не случаются на земле и на небесах! Он думал, что женится на добродетелях своей матери, а получил в жены своего папу! Я же считала, что выхожу замуж за достоинства своего отчима, а получила в мужья свою маму! Несмотря на эту комедию ошибок, брак устоял! Марьяж, кроме очевидного (брак), имеет еще несколько значений: в виноделии это соединение спиртов разной выдержки; есть часы-марьяж, – перестановка карманных часов в современный наручный корпус и, наконец, в игральных картах. В марьяже очень важно достичь консенсуса на общую масть, что важно не только в картах, но и в совместной жизни. Идеально – это когда король и дама одной масти. С теорией мы как-то разобрались, но иногда ссорились, так как муж утверждал, что его король червовый, а я зубами держалась за трефовую даму. Потом наступал мир, и мы снова сходились на совместной масти, будь она даже бубновая или пиковая, если вы знаете, что я имею в виду.

* * *

Вскоре после смерти В. П. мой муж написал о нем или скорее вслед ему текст-некролог:

«…Не было года, чтобы на 1 апреля я не разыграл свою жену – Вашу дочь. Она всегда забывала, что это за день, и каждый раз попадалась. Когда-то лет 30 назад я позвонил ей с работы с первоапрельской шуткой: „Включи телевизор, Роберт Рождественский в космосе!“ – и она пошла включать. Но вот уже несколько лет 1 апреля для нас это не праздник дураков, а день Вашей памяти.

Мне повезло, посчастливилось или, если хотите, выпала честь быть знакомым с В. П. много лет. Его можно было бы назвать аристократом духа, но уж больно затерто это выражение. Его можно было подозревать в аристократическом происхождении, хотя я об этом ничего не могу сказать. Я хотел бы его назвать аристократом по облику. Он был доброжелателен без сладости, изумительно вежлив без чопорности, он прекрасно одевался и прекрасно носил одежду без тени фатовства. У него были утонченные манеры и за столом, и с собеседником без дешевого снобизма! Он был чертовски обаятелен и мог бы быть Дон Жуаном, но был он скорее Дон Сезар де Базаном или даже Дон Кихотом, преданно служившим своей красавице-жене Лиде. Во всяком случае, приставка дон или де ему бы пошла. Он был человеком небольшого роста с негромкой речью, но всегда, насколько я мог видеть, оставался центром и душой любого общества, притягивая к себе заинтересованные, а чаще восхищенные взгляды окружающих, независимо от возраста, ранга или рода занятий. Мне иногда представляется, как он в седом парике сидит на солнечной лужайке загородного дворца и запросто беседует с Вольтером, на которого он был отчасти похож. Как и последний, он не был формально верующим, но мне кажется, что присутствие высшей духовности он допускал и носил в себе. Так и хочется сказать ему – дорогой Владимир Павлович, раз Вы уже там, замолвите кому следует словечко, чтобы нам посчастливилось хоть ненадолго, хоть на пересылке встретиться с Вами еще разок!

Ваш вечный должник А. Н.»

* * *

Пустота, оставшаяся после В. П., вмещает в себя иллюзорный сад, под сенью которого еще многое цветет благодаря ему. К счастью, наши рожденные в Канаде дети успели с ним пообщаться хотя бы эпизодически. Поначалу наш сын, напуганный слухами о частых перестрелках в Москве в начале девяностых, отказывался туда ехать. Но лет в пятнадцать он все же переступил этот порог, а прилетев обратно, сказал с неподражаемым акцентом: «Утром випьешь – весь дэнь свободный!» Да-а, В. П. понимал, как работает юная душа.

Он не дожил двух лет до нового столетия, пропустив самый жесткий боевик 9/11, глобально определивший жизнь первой половины двадцать первого века. Выходя из дома американского художника на Чамберс-стрит, мы покупали в Second cap наш второй за утро кофе и шли к башням-близнецам. Они были нашим стимулом, притягательной точкой утренней прогулки. Масштаб поражал! В. П. остро чувствовал современность и тот отрезок времени, который ему предстояло прожить, и башни были для него символом эпохи. Теперь на месте их фундаментов пустота – гигантская емкость двух бассейнов, по стенам которых день и ночь течет вода и исчезает в черной пустоте следующего уровня. Так в проклятом 9/11 башни исчезли с лица земли одна за другой вместе с людьми, бизнесами, произведениями искусства, чем и положили начало новому веку. Эта метафизическая пустота была задумана и спланирована тем же Либескиндом, создателем Берлинского музея. Так же, как и в еврейском музее, памятником погибшим в результате теракта оставлена образовавшаяся дыра-впадина-вакуумкаверна-void-пустота.

Я верю, надеюсь, что где-то во Вселенной есть свои особые именные пустоты для каждого ушедшего. Грани, изгибы, повороты сформированы тоскующими по ним людьми. Потеря должна стать ощутимой!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.