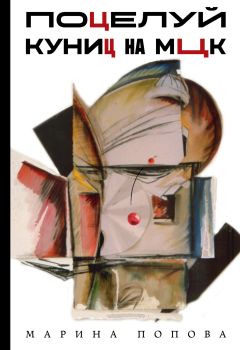

Текст книги "Поцелуй куниц на МЦК"

Автор книги: Марина Попова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)

10

Смерть случилась 1 апреля 1998 года, и уверяю вас, если бы В. П. знал, какой день ему уготовила ненавистная, он бы очень смеялся… Он ушел на марше, спеша открыть выставку в галерее на Новом Арбате.

В 1986 году В. П. собирался отметить шестидесятилетний юбилей как-нибудь небывало. Впрочем, бывалого у него не бывало. Все, чего он касался, превращалось в праздник. Праздником было даже ежеутреннее неспешное поедание домашнего творога с крепким кофе. В тот раз праздника не получилось – день рождения 26 апреля пришелся на момент аварии на Чернобыльской АЭС.

– Хорош подарочек, – отметил он тогда со свойственной ему иронией, но празднование юбилея не отменил.

На следующий день у родителей были куплены билеты в Киев, где предстояло повторно отметить событие с киевскими друзьями. Мама протестовала, но В. П. уже оседлал коня, его разбирало любопытство – он хотел взглянуть на все собственными глазами. Он не любил отказываться от намеченных планов, переносить или отменять встречи, не рассчитывая, что жизнь его будет так щедра, чтобы предлагать дважды.

Доживи он до Евромайдана, наверняка попытался бы снова уехать в Киев, а мама бы его не пускала. А может, и хорошо, что пропустил, уж больно сильно любил он свой Город, как с заглавной буквы писал славный киевлянин Михаил Булгаков. В. П. и меня научил обожать киевские парки, балконы, утопающие в диком винограде, Лавру на кручах, Труханов остров, где мы пели с ним: «Расцвела сирень в моем садочке, ты пришла в сиреневом платочке…», уютный скверик перед театром Франка с одной стороны и доходным домом с другой, где он жил с матерью и отцом, известным адвокатом, пока не женился поздним браком (в 34 года – ха-ха-ха) на женщине с ребенком, где женщина – это моя мама, а ребенок – я. Дом этот находился в нескольких шагах от будущего Майдана.

Приехать тогда на его юбилей я не могла и про подготовку знаю со слов его коллеги и моей подруги Оли Яблонской, которая по сей день очень без него скучает:

«…Несмотря на молчание властей и официальных средств массовой информации, про аварию уже было понятно, что это – невиданная и страшная катастрофа, и жители центральной и восточной России массово принимали у себя разной степени близости украинских и белорусских родственников и знакомых, пытавшихся спастись от радиации. Отговорить его было невозможно. В общем, все, кто мог, оттуда, а Цельтнер – туда.

– Ну, конечно, – мрачно пошутила его заместитель Руфина, – поскольку анонсированные обществом «Память» еврейские погромы, судя по всему, пока откладываются, разочарованный Цельтнер хочет застать хотя бы радиацию в Киеве, а там, глядишь, к его возвращению и погромы подоспеют…»

Юная и острая на язык референтка заметила:

– Простыню не забудьте!

– А это еще зачем? – возник тут фотограф ЦДХ Николай узнать, ничего ли не осталось от вчерашнего банкета.

Это был красивый мужчина с романтически откинутыми назад волосами, в чьи обязанности входило вести фотолетопись событий в Доме художника. Больше всего он любил снимать В. П. и женщин, начальников избегал – не любил.

– Ну как же, – вмешалась Руфина, перехватив инициативу, – армянское радио спрашивают: «Что делать во время атомной войны?» Ответ: «Завернуться в простыню и медленно ползти к кладбищу».

– Почему медленно? – застенчиво спросила прикладница из Иванова, ожидавшая своей очереди, чтобы договориться о выставке.

Тут референтка, мстя Руфине за уведенный из-под носа анекдот, встряла и весело закончила, повернувшись к фотографу, с которым собиралась разделить юбилейную заначку:

– А это, Коленька, чтобы паники не создавать!

Меняя недавно треснувшее стекло на фотографии В. П., я увидела на обороте надпись крупным размашистым почерком: «Владимиру Павловичу – человеку с большой буквы от Николая – фотографа с большой дороги».

По словам той же Оли: «Владимир Павлович тогда съездил в Киев и благополучно вернулся. А умер двенадцать лет спустя, от четвертого инфаркта. Он, собственно, и первые три не слишком имел в виду: много и активно работал, пил, курил, кокетничал с вечно окружавшими его барышнями, преданно, нежно и с юмором любил свою шумную и требовательную красавицу-жену».

* * *

Смерть В. П. застала меня в Монреале. Уже второй день я занималась в мастерской подготовкой холстов для серии картин. Накануне я залила фон, наметила углем и сангиной композицию, а утром увидела, что из дымки почти акварельных разводов на меня смотрит лицо В. П. Я чуть-чуть подчеркнула углем нос, и в это время позвонила мама… В тот же день я вылетела в Москву.

Вскоре после смерти В. П. над Москвой пронесся смерч. Мама этого даже не заметила, хотя ураган скосил почти все деревья в сквере перед Девичкой и сорвал крест с колокольни. Внутри у нее все окаменело. Опомнилась она в ослепительно яркий ветреный день. Посмотрев в окно, на уровне глаз она увидела вертолет. Он кружился над колокольней, пытаясь водрузить крест в отверстие золотой луковицы, но ветер мешал, раскачивая трос. Она поднесла к глазам бинокль, который всегда стоял на подоконнике, и увидела напряженное лицо пилота, его шевелящиеся губы.

– Твою мать, – сказала никогда не матерящаяся мама, – он матерится! – И разрыдалась.

Мама умерла через двадцать один год после В. П. В последние годы жизни, если по телевизору не орали про политику, Украину, Америку и западных партнеров, сиделка Гуля устраивала ее у окна. Она восседала на подушках, закутанная в перуанскую шаль – профиль боярыни Морозовой и Сильваны Мангано в одном лице, в руках бинокль. Что-то было в ней опасное и одновременно простодушное. Словно из первого ряда партера она наблюдала за жизнью, временами комментируя увиденное. Ее аппетит к новым впечатлениям не падал, и, глядя на нее, я вспомнила, как один мой ухажер как-то осторожно сказал:

– Твоя мама в каком-то смысле лошадь барона Мюнхгаузена. Помнишь, как он пытался напоить лошадь без задней половины…

– …и вся вода выливалась, – закончила я, раздосадованная замечанием постороннего человека, но про себя признала, что сравнение довольно точное.

Да, мама была ненасытна, но теперь возраст не давал ей возможности бегать по выставкам, ездить на море, встречаться с подругами, которых уже практически не осталось на этой земле.

Ей становилось все скучнее, а политические крики на экране немного разогревали застоявшуюся кровь, давая надежду на пусть маленький, но апокалипсис, который, по ее заверениям, носился в воздухе. Светская дама, внутри она оставалась двенадцатилетней девочкой – возраст, в котором она испытала шок, пережив страх и унижение, когда у нее, юной привилегированной пионерки, арестовали высокопоставленного отца, а в школе объявили бойкот. Так никогда и не оправившись от этого, она жила с адом внутри, который пыталась скрыть и победить темпераментом и силой характера. Под самый конец она все больше углублялась в себя, туда, где обитали ее детство и ее обожаемый папа.

* * *

Несколько небольших канцелярских папок с тесемочками… Я нашла их через год после ремонта. Они были так глубоко спрятаны в недрах старого шкафа, что, выгребая из него вещи, я ухитрилась их не заметить. В одной из папок среди детских рисунков тех, кого давно нет в живых, – письмо… Не знаю, и спросить уже некого, был ли написан и отправлен чистовик, но ясно, что кто-то помогал двенадцатилетней девочке – моей маме. Но кто осмелился? Неграмотная домработница? Не представляю!

Мамино письмо, 1937 год

Генеральному прокурору

Союза Советских Социалистических Республик

от Поповой Лиды Ивановны

Заявление

1 апреля 1937 года мой папа Иван Николаевич Попов 1896 г. рождения, проживавший по адресу Денежный переулок, 11 кв… член Коммунистической партии с 1917 г. (последняя работа Председатель Москоопром-совета) был арестован органами государственной безопасности.

Я лично хорошо знаю убеждения своего папы, который меня воспитывал в духе безграничной преданности к нашей Родине и Компартии. Многие, кто хорошо знают моего папу, характеризуют его, как честного коммуниста, и я терзаюсь мыслью о том, что мой отец осужден в результате роковой ошибки.

Я прошу Вас: 1. Сообщите мне, пожалуйста, где находится мой папа. 2. Пересмотрите, пожалуйста, его дело.

Я, ученица 6 класса Б 175 школы, учусь на хорошо и отлично. Я принадлежу нашей Родине, Советскому Народу и Коммунистической партии. Служению Родине я решила отдать все свои силы, всю свою жизнь.

Прошу и умоляю вас разобраться в деле моего папы и уведомить меня.

* * *

У мамы пронзительные глаза – серые безо всякого оттенка голубого. Такие глаза, как я где-то прочитала, бывают у пулеметчиков. На выставках она видела суть и безошибочно угадывала талант. Оказывается, острый взгляд, как у мамы, – явление, встречающееся не так часто, как может показаться. Более того, даже у профессиональных, насмотренных искусствоведов качество это бывает слабо развито. Не удивительно, что к маминым замечаниям, которыми она простодушно делилась, прислушивались, а некоторые мотали на ус. Помню, еще дошкольницей я ездила с ней в клубы на рабочие окраины, где она читала лекции на тему «Как смотреть и понимать изобразительное искусство». По звучанию мне очень нравилось соединение этих слов, но смысла я еще не понимала. Сидя в первом ряду, я пышалась (гордилась) ею и озиралась по сторонам: понятны ли всем наши родственные отношения? В зале темно, и только свет с экрана высвечивает ее профиль. Тогда мне казалось, что она похожа на птицу феникс из фильма «Садко», но это впечатление менялось, чем больше фильмов я видела. У мамы был абсолютный глаз, как бывает абсолютный слух. Через много лет на съемках музыкального фильма по своему сценарию я познакомлюсь с юной виолончелисткой, которая пожалуется, как трудно жить человеку с абсолютным слухом: везде слышишь фальшь – даже в звуках улицы! Я-то всегда считала такой дар подарком судьбы. Думаю, мама сама не сознавала, какое редкое качество ей досталось.

Слева от окна висит этюд, написанный мной в художественной школе. Я помню тот день. Расставив стрекозиные ноги этюдников, мы с одноклассницей пишем цветущую сирень в ботаническом саду над Выдубицким монастырем. Что существенно, картонки у нас стоят по-разному – у подруги вертикально, у меня горизонтально. Я пытаюсь изобразить все, что зрит мой глаз, – немного сирени на первом плане – больше для галочки, а дальше, дальше… панорама – разлив Днепра, залитая паводком Левобережная, мосты, высокое небо с нежными по весне облаками. Дух перехватывает от этой бесконечности воды и неба!

И тут я вижу, как у подруги из пастозных живописных мазков вылупляется на всю картонку только одна ветка сирени. Мне очень нравится, как у нее получается! Моя эйфория сменяется разочарованием. От сложности задачи и собственного неумения мой этюд получился раздрызганным, необобщенным, как говорят художники.

При переезде в Москву мама нашла этот этюд, оформила и, расчистив место на стене, повесила его среди картин профессиональных художников. Все забывала спросить ее о таком странном выборе. Спросила только, когда мои дети были много старше меня давнишней – школьницы с этюдником. По тому, как быстро мама ответила, стало понятно, что я не первая, кто интересовался, что здесь делает эта мазня.

– Там есть картина мира! – говорит она.

Возможно, именно поэтому мой формат – горизонтальный: в нем есть возможность втиснуть побольше разных миров, земли, воды, неба. Формат же вертикали сковывает мою свободу. Вертикаль – это прыжок, горизонталь – полет, расставил руки и лети себе! Зрение у людей устроено по-разному, поэтому и восприятие разное, как, впрочем, и память – каждый помнит свое. Своим ястребиным зрением мама видела общую картину, детали рассматривала невнимательно, замечала неохотно, ленилась. Глаза у нас с ней отличаются и по цвету, и по форме, но визуальное восприятие мира генетически передалось мне.

Помню, я позвонила ей из базилики Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. Мама закричала в трубку:

– Обязательно посмотри мозаики в базилике Сант-Нуово! Ты помнишь Софию в Киеве?

Помнила ли я Софию?! Там мама иногда водила экскурсии и, если меня некуда было девать, брала с собой, и я таскалась за группой. Прикрыв ладонью глаза, я начинала игру. Раздвигала слегка пальцы, и сияющее золото и насыщенные синие цвета смальты пятиметровой фигуры Оранты обжигали меня. Я фокусировала взор на лице матери-заступницы, – она смотрела на меня мягким взглядом сияющих мозаичных глаз, а вокруг нее разливался золотой океан фона. Я ставила руки щитком, чтобы видеть только огромную нишу с Богоматерью во весь рост с ладонями наружу в жесте заступнической молитвы, в одеянии, сияющем 177 оттенками синей смальты. Перед тем как мама заканчивала экскурсию, я щурилась, прощаясь, и все это волшебное сияние сливалось в единый абстрактный, космический узор.

– Алле, алле, что ты молчишь?

– Связь плохая, – соврала я.

– Ты слышала, что я сказала про базилику? Там такой же золотой мозаичный фон и статичные фигуры святых во весь рост. Помнишь, как я водила в Софии экскурсии? Хотя ты была маленькая, вряд ли помнишь…

И так у нас случалось много раз. Мои родители, как и я, успели достаточно поездить по миру, – упоминаешь музей, а мама подхватывает, называя какую-нибудь совсем неочевидную картину или фреску, – и прямо в яблочко – именно она зацепила и меня! (Такое бы взаимопонимание да в повседневной жизни.)

Мама любила мои способности, я бы сказала, что она меня понимала, но не как дочь или личность, а как художника. Она разделяла эти две вещи. Когда я стала писать рассказы, она буквально зачитывалась ими. Незадолго до смерти она попросила свою Гулю соединить нас по телефону.

– Я хочу поздравить тебя. Сегодня я перечитала твой рассказ, – и она назвала изданный в хорошем журнале текст. – Это хорошая проза на уровне…

Не стану называть имя писателя, все-таки маме было уже много лет…

11

Москва в ноябре 2011 года все еще оставалась богатой, сытой, лоснящейся витринами дорогих магазинов и пафосных ресторанов. Выход из метро Кропоткинская в сторону храма Христа Спасителя перекрыт нарядом полиции. Людей выпускают небольшими партиями, так как в храм из Афона привезли пояс Богородицы, и народ ломится, выстаивая долгие часы в очереди: прикоснуться, поцеловать, помолиться, понадеяться и попросить.

Мы с мамой идем сегодня на открытие выставки великого итальянца Караваджо в Пушкинском музее, что через дорогу от храма. На выходе из метро нас подхватывает рвущаяся в храм возбужденная толпа. По всей Остоженке и Пречистенке в затылок друг другу, словно детсадовские на прогулке, припаркованы автобусы, которые привезли в Москву «провинцию» в массивных шубах, толстых дубленках, в монументальных меховых шапках, вязаных беретах… Они похожи на ряженых с картин Кустодиева. Настроение приподнятое, все общаются – видно, за годы новой истории, резко разделившей людей на социально неравные классы, истосковались они друг по другу в душном пространстве российского капитализма и хлынули в столицу к храму, где можно слиться в едином порыве, чтобы дотронуться до пояска Богородицы длиной в 3 см. (Кстати, такой же имеется в соседней церкви безо всякой очереди. Впоследствии мама совсем не удивилась, узнав, что монаха из Афона, организовавшего это мероприятие, судили за мошенничество и растрату.)

В стихийной толпе на площади перед храмом цветастые юбки цыганок, словно анилиновые восковые цветы на послевоенных базарах. Цыганки не просят, а требуют милостыню, сами определяя сумму – не меньше пятидесяти рублей. Между ними с бесшабашной удалью снуют колясочники и нищие – то ли настоящие, то ли «деланные» – опять отсылая к картинам художников, на этот раз к Брейгелю.

К заднему входу в храм все подкатывают лендроверы, лексусы и мерседесы, выплевывая из своих недр господ по приглашению, тех самых, что равнее остальных, да и храму, понятно, полезней. Из ноябрьских свинцовых туч вот-вот пойдет снег. В воздухе пахнет деньгами, духами, пóтом, богатством и нищетой, кликушеством и цинизмом, верой, безверием и… ожиданиями, куда же без них?!

А в музее в зале, где над всем царит Давид Микеланджело и расставлены стулья, собрался знакомый мне с юности постаревший московский бомонд. Они из последних сил цепляются за старую интеллигентскую привычку наслаждаться прекрасным, невзирая на пережитые годы сталинской диктатуры, хрущевской оттепели, брежневского застоя, горбачевско-ельцинской перестройки. Все были прилично одеты, а у некоторых пожилых дам к слегка потертым кофтам были приколоты старинные камеи и броши.

Итальянцы из посольства почти не выделялись нарядами, как это было в эпоху дефицита, когда за версту узнаешь иностранца, а если и выделялись, то исключительно преобладанием черного цвета. Директор и президент музея легендарная Ирина Александровна Антонова известна своей ясной головой, четким и жестким характером. За почти семьдесят лет ее правления музей очень похорошел, а параллельно с ним хорошела и она. Приобретя с годами благородную седину, она стала пожилой красавицей с горящим, ярким взглядом человека, влюбленного в свое дело, положение и власть. Недаром судьба одарила ее долголетием, которым она смогла сполна распорядиться! В защиту старости надо сказать, что некоторые счастливцы, которых судьба наградила ясной головой, могут превратить оставшееся время в весьма плодотворный период своей жизни.

В знакомой тусовке попадались непривычные лица из глянца-гламура. Их было совсем немного: молодые мужчины и женщины, привлекающие к себе внимание невероятной гладкостью кожи с легким загаром. Несмотря на молодость, казалось, они уже побывали в руках пластических хирургов. Эти люди существовали в каком-то другом измерении, к ним не приближались.

Наконец торжественная часть закончена. Все поднялись в залы, откуда из темноты резко и магически стрельнул кьяроскуро (откровенный контраст света и тени, который впервые применил Караваджо). Как похожи плебейские облики его персонажей, написанные четыреста лет назад, на сегодняшнюю толпу у храма Христа Спасителя! Силуэты зрителей смутно проступали из тени, но вдруг, попав в чужой, предназначенный картинам Караваджо свет, резко высвечивались. Вернисаж закончился. Все, да не все, стали расходиться. У женского туалета очередь, у мужского, как всегда, никого нет. Чистота – один из важных признаков новой эры. В советские годы уборные пахли хлоркой. Впервые я увидела людей в масках в Пушкинском музее в ранние семидесятые. Это была очередь в туалет группы японок в кимоно, похожих на экзотических птичек. Они обмахивались изящными расписными веерами, отгоняя от себя смрад и вирусы, но не забывали покидать на минутку очередь, чтобы щелкнуть полароидом в сторону красивой лестницы.

Сегодня по этой лестнице спускается в вестибюль пожилой бомонд, а навстречу втекают люди другого толка – в вечерних туалетах, брильянтах и меховых накидках, словно ошибся адресом мосфильмовский павильон или дом моделей. Умопомрачительные стрижки и укладки проплывали в музейном полумраке мимо старинных шпалер и, минуя залы с Караваджо, просачивались через внезапно отъехавшую портьеру в четвертое измерение ярко освещенного аквариума – места, где, по всем рассчетам, надлежало находиться Греческому залу. Он там и был, преображенный новой московской реальностью – длинные столы с хрустящими белыми скатертями уставлены заморскими яствами, шампанским, цветами, окружены гипсовыми скульптурами и барельефами. Господа, хватит этих пыток – переходим к фуршету! Да-а, что там говорить, умеет жить столица неудержимой роскоши и развлечений!

В гардеробе образовалась очередь замешкавшихся посетителей. Старушки попроще обслуживали старушек более изысканных, хотя, судя по сумкам, возможности их не слишком отличались. Оделись и дружно пошли к турникетам на выход. А там кричит молодая женщина в ослепительном вечернем платье синего кобальта! Голые плечи обнимает воздушная меховая пелеринка. Длинный шлейф тянется по нечистому полу к ногам охранника, который не пропускает эту красоту через турникет. Красотка визжит по-английски безо всякого акцента, но в тот исторический момент «преклонение перед Западом» уже не в моде, и крики иностранки не возымели на охранника никакого действия.

Аромат духов и дорогой косметики кобальтовой незнакомки заполняет предбанник музея, кружит голову. На улице ветер и снег чуть не сбивают с ног выходящих из музея. Из такси и лимузинов выпрыгивают опаздывающие на закрытый корпоратив в музее холеные мужчины с эскортом. Брысь, бабульки! Не портите вид своей назойливой старостью в великом и бессмертном городе! Дайте дорогу самым красивым интернациональным call-girls Москвы! Да что там говорить – всего земного шара: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть…» Мы не дадим ему упасть! Мы живы, и время так несется вскачь, что под его напором отступает смерть! У нас еще не закончены дела по великому распилу и великому наслаждению!

А наш интеллигентный бомонд засеменил на свою Нараяму через толпу у храма по пути к метро. К ночи ударил мороз, остановивший снег. В подсвеченном мегаполисом небе от холода и безветрия замерли вертикально столбы дыма от теплостанций и пар от дыхания толпы. Людей поубавилось. На белесом от поземки асфальте лежит бомж, и грудь его неестественно вздымается. Кажется, что сердце ходит ходуном, готовое вот-вот расстаться с немытым телом. Кто-то сердобольный наклоняется над ним. Вдруг из-за пазухи бомжа вылетает… голубь. Он взлетел и замер параллельно клубам дыма. Мы даже не удивились – от такой ночи всего можно ожидать! Скорее домой, дамы, в свои жилища с серьезными библиотеками, с разрозненными фарфоровыми сервизами, склеенными дрожащими руками!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.