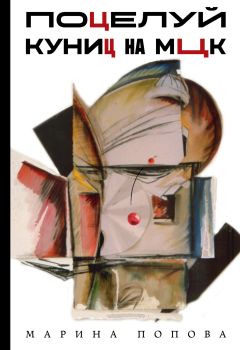

Текст книги "Поцелуй куниц на МЦК"

Автор книги: Марина Попова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)

20

Весной 2017 года на Волхонке в Пушкинском музее в основном здании, а также во флигеле личных коллекций состоялась сенсационная выставка «Сокровища Нукуса», которая после многолетних переговоров-уговоров впервые покинула родные стены!

За двадцать лет до этой выставки в Москве мне в Монреаль позвонил мой нью-йоркский галерист и коллекционер, у которого я выставлялась. Он сказал:

– Где этот Нукус?

– Кажется, в районе Аральского моря.

– Так оно же давно высохло.

– Да, но теперь вы знаете, где находится Нукус.

– Это Россия?

– Нет, Средняя Азия, а точнее… подождите, я уточню… Республика Каракалпакия. А что там такое?

– Сегодняшний воскресный номер «Нью-Йорк таймс», – сказал он, – опубликовал на первой полосе сенсационное сообщение о нукусской коллекции. Статья называется «В далекой пустыне найден выдающийся клад изобразительного искусства».

Он был очень взволнован.

Чуть ли не на следующий день после статьи в «Таймс» в Нукус – город в пустыне «in the middle of nowhere» – вылетели частные самолеты с коллекционерами, киношниками-документалистами, переводчиками и деньгами. Ветхий деревянный музей состоял из нескольких комнат, и в них теснилось около 90 тысяч первоклассных работ русского и узбекского авангарда! На деньги от одной-двух проданных картин можно было бы построить новый музей. Несмотря на соблазн, директор музея Мариника Бабаназарова не продала ни одной картины. Самобытная коллекция, которую волшебным образом не затронули гонения на авангард, собрал и спас один-единственный человек – покойный Игорь Витальевич Савицкий. Как тут не вспомнить Василия Алексеевича Пушкарева, директора Русского музея, позже директора ЦДХ и кратковременного начальника В. П., с которым у нас возникла взаимная симпатия. Не знаю, был ли Пушкарев лично знаком с Савицким, но зеркальность их деятельности в музейном деле была очевидна.

Точные ровесники (оба родились в 1915 году), искусствоведы, собиратели и спасатели запрещенного в СССР авангарда, оба знаменитые музейщики. Пушкарев преобразовал Русский музей в Петербурге; Савицкий основал музей в городе Нукусе в Каракалпакии. Коллекция авангарда в Нукусе, которую стали называть «Лувр в пустыне», признана второй в мире после… Русского музея.

– Вот, мамочка, смотри, какой сюрприз я тебе приготовила! – торжественно провозгласила я и вкатила инвалидное кресло в первый зал выставки.

Сборщики хлопка, девушки с бесчисленными косичками в ярких тюбетейках, солнечные пейзажи и натюрморты с гранатами, восточными пряностями и кувшинами, условные изображения заводских цехов – все это не похожее на то, как их изображали художники-соцреалисты.

Я пришла сюда накануне, разыскала кресло, договорилась с охранником о помощи, и вот мы – мама, Гуля и я – здесь! Окинув взглядом зал, мама даже приподнялась в кресле, а нетронутые возрастом глаза расширились и просияли так, словно их поджег луч солнца, хотя все окна в залах флигеля были наглухо зашторены.

Мы ездили из зала в зал, и она аристократической рукой с выпуклыми, как желуди, ухоженными ногтями указывала путь то к одной, то к другой картине, а потом опять возвращалась к первой, подолгу рассматривала, не в силах насмотреться на блеск и жар, исходящий от сокровищ Нукуса! Мама воистину знала, «как смотреть и понимать изобразительное искусство». Даже нелюбопытная Гуля заинтересовалась, как так может быть, что пейзажи, люди, одежды с ее родины попали в московский музей.

– Как будто дома побывала, – скажет потом она.

В дальних залах подальше от смотрительницы среди дерзких сочетаний сиреневых и оранжевых, желтых и синих, розовых и зеленых, голубых и коричневых, я с тихим гиканьем катала и кружила, кружила и катала мамино кресло, а она причитала сквозь смех и слезы, взывая к моему благоразумию:

– Перестань, перестань, нас сейчас выгонят!

– Нет, – отвечала я, – в кутузку посадят!

Но все же шум от нас был сильный и, хотя не хотелось божьему одуванчику, как часто называют музейных смотрительниц, прерывать наши восторги, да и в залах пока было пусто, но вели мы себя не по правилам, и она, как сама потом рассказывала, решила схитрить. За много лет работы в музее смотрительница научилась отличать все красивое, а дама в кресле, хоть и старая, тоже была из области красоты, что, по ее мнению, и было искусством. Она ей прямо так и сказала. Лицо ее при этом расплылось в улыбке, юные ямочки на щеках и подбородке засветились из-под морщин, и похожа она стала на сдобную булочку с изюмом.

– Благодарю вас, – отвечала мама, – вы тоже прелестная. Никогда я не видела обилие таких уютных ямочек! Хотя нет, в детстве у нас во дворе жила девочка с такими изюминками. Я даже помню, как ее звали, не вы ли, случайно?

И она рассмеялась такому вздорному предположению.

– Мам, а как ее звали? – вмешалась я, предчувствуя новое совпадение, коллекцию которых я собираю всю жизнь.

– Ты меня проверяешь, что ли? Любочкой ее звали, как Орлову. После ареста родителей я переехала на улицу Горького и больше ее не видела.

– Извините, умоляю, – воскликнула смотрительница, – вы не в Денежном ли жили? А то я все смотрю, и кого-то вы мне напоминаете, думала артистку…

– Боже мой, неужели Любочка?

– Я, я! Только Людочка! А вы, вы – Лидуша, правда?

Людочка отняла у меня кресло и сама покатила маму по залам. Они о чем-то возбужденно разговаривали, предоставив нас с Гулей самим себе.

Жизнеутверждающая, яркая и свободная была эта выставка, впервые покинувшая родные стены – и последняя в жизни мамы.

21

Однажды в конце восьмидесятых к нам в Монреаль на Рождество прилетела мама. Шумная, затейливая, она хватала внуков, и они плясали вокруг елки, распевая во все горло: «Битте-дритте, фрау-мадам, я урочек вам преподам», – или другое музыкальное произведение: «Разрешите, мадам, заменю я мужа вам…» Она организовала детей, и они приготовили каждому сюрприз. Один такой подарок до сих пор хранится у меня в столе. Когда я натыкаюсь на него, меня мучает неприхотливое, на мой взгляд, желание заглянуть в те невинные времена, когда дети чертили каракулями: «Mom & Dad you are the best» (англ. «Мама и папа, вы лучше всех»). Как оказалось в будущем, одобрение требуется не только детям, но и их родителям.

Мама привезла нам в подарок – made in USSR – елочные игрушки моего детства, а также свои представления об американском континенте. Гуляя по старому городу, который в путеводителях называют «американской Европой», она спрашивала, какого века тот или иной собор, крепостная стена, здание… За исключением нескольких второстепенных построек XVIII и даже XVII веков, ничего выдающегося старше XIX века предложить я ей не могла. Кажется, она была разочарована. Зато в Нью-Йорке она уже не отвлекалась на европейский шарм Гринвич-Виллиджа, а рвалась в мощь районов с небоскребами, роскошными музеями, многоэтажными доходными домами вокруг Центрального парка, в запредельно современный бит Большого Яблока, сообразив, что не «старыми камнями» славен Нью-Йорк, как, впрочем, и весь североамериканский континент, а имеет он собственную эстетику, если вы смогли ее уловить!

Позвонила моя лучшая подруга и арт-критик Энн. Она хотела взять интервью у советского искусствоведа о зарождавшемся в СССР, где уже забурлила гласность и перестройка, актуальном искусстве. Мы провели несколько дней в музеях и галереях Монреаля, Энн интересовало мамино восприятие увиденного. Позднее это вылилось в статью, хлестко названную маминым высказыванием: «Канадскому искусству необходимо больше гласности!»

Несмотря на несколько заржавевший от редкого употребления английский, мама ухитрилась перезнакомиться со многими соседями. Так, разговорившись в близлежащем парке с элегантным пожилым господином, минут через десять они выяснили, что общаться им сподручней на языке, хорошо знакомом обоим. Они долго болтали, и когда мама опоздала к обеду, мы стали волноваться. Конечно, мама не подозревала, что мы давно знаем любимого соседа.

Пал Палыч родился в Югославии, где после революции осел его отец, офицер белой армии. Пал Палыч был не только похож на Кису Воробьянинова, но, будучи художником, иллюстрировал сербские переводы «12 стульев» и «Золотого теленка». Из Белграда он переехал в Монреаль. Познакомились мы в русской церкви Петра и Павла, куда по выходным и праздникам возили русскую няню, хлопотавшую вокруг наших детей. Интонация и манера, в которой изъяснялись прихожане первой послереволюционной волны, их дети и внуки, были несколько непривычны для нас, но их русский был чист и не замутнен советским сленгом. (Тем парадоксальней получилось с последующими волнами эмиграции из СССР, их дети и внуки в редких случаях говорили без акцента, а читали по-русски единицы.)

Все это относилось и к Пал Палычу. Но что отличало его от первой волны, это глубокое знание современного русского языка и мата. Осталось добавить, что был он в прошлом большой ловелас, но иногда, как, впрочем, и персонаж его иллюстраций Киса Воробьянинов, тоже терпел фиаско. Как-то раз приревновавшая его пассия и модель запустила в него этюдником, навеки оставив любовную метку в виде шрама на лбу. С годами он загрустил, потускнел и женился на шотландке в очках с большими диоптриями, певшей в церковном хоре. Он несколько оживился, когда мы стали его соседями. Если, проходя мимо, он видел меня, копошащуюся в саду, то останавливался и произносил, грассируя:

– Ах, сколько в вас накгучено, навогочено – и жизнь, и слезы, и любовь! А на этом – покедова, – завершал он свое приветственное прощание.

Он никогда не бывал в России, но ностальгию имел сильную, традиционную, национальную, что часто приводило его к нам на чай. В один из таких визитов мы сидели в саду. Я, лежа в шезлонге, честно пила чай, а муж и сосед забавлялись коньяком. Начало смеркаться, и повеселевший Пал Палыч, стал собираться домой.

– «Нет, не держите меня; как честный человек, поеду. Извините, что не могу остаться. Душой был бы рад, но не могу».

С этими словами он пошатнулся и уселся мне на колени. Попытка встать не увенчалась успехом.

– Извините, моя дорогая, не совсем получилось, – сказал он заплетающимся языком и снова приземлился в том же месте.

С того чаепития у нас появился семейный мем – «Извините, не совсем получилось». Рекомендую, подходит под многие жизненные ситуации.

Но вернемся к нашей парочке, которую мы оставили в парке. С приездом мамы «наш белогвардеец», как мы называли его за глаза, встрепенулся, приосанился, вспомнил было прошлую доблесть, но добился только одного – мама по телефону воодушевленно рассказывала В. П. о своих успехах, стараясь вызвать его ревность, но итог, как всегда, был один.

– Пусть и другому счастье достанется! – отвечал В. П.

Так они флиртовали и пикировались, пикировались и флиртовали…

Мама «строила» и завлекала всех в поле своей энергетики. Про нее говорили: «С такой энергией крутить бы ей маленькую электростанцию» или вот еще: «Такую бы энергию да в мирных целях».

В ресторане на Сент-Дени (у нас в Монреале свои Дени и Нотр-Дамы), где мы ужинали всей семьей, мама ухитрилась настолько заинтересовать собой соседние столики, что их пришлось сдвигать поближе к нам. Люди спрашивали про все ту же перестройку, про гласность, но им явно была интереснее сама эта шестидесятипятилетняя женщина. Даже неулыбчивый хозяин-бретонец принес ей лично в подарок бутылку «Сант-Эмильона»! Мама красовалась и была счастлива! Внуков она баловала, а нас с мужем гоняла в хвост и гриву, поэтому, когда взмыленный муж встретил в магазине Пал Палыча, у них состоялся следующий разговор:

– Алекс, куда это вы так бежите, словно с елды сорвались, excuse my French (англ. «извините мой французский»)?

– Спешу, Лидия Ивановна, – отвечал взмыленный муж, – икру теще покупать. Извините, бегу.

– Ничего, ничего, я понимаю. Только я не Лидия Ивановна, а Павла Павловна!

Как ни странно, в браке мама исполняла роль ревнивицы. За три дня до смерти В. П. они приехали в Пушкинский музей на вернисаж Тышлера. В. П. где-то замешкался, и мама стала подниматься по лестнице одна. С верхней площадки на нее с восхищением смотрел молодой мужчина, который воскликнул:

– Какая красавица!

Чуть позже, когда В. П. присоединился к ней, она похвасталась своими достижениями, на что тот вскричал, насмешив ее, смешливую:

– Где этот человек? Бежим, я выдам тебя за него замуж!

На следующий день он сказал мне по телефону:

– Не препятствуй матери, если она захочет выйти после меня замуж…

Пережив В. П. больше чем на двадцать лет, мама не пожелала выходить замуж, но часто злилась, что он ее оставил.

22

Ремонт длился три с половиной месяца, пройдя сквозным сюжетом через жизнь моей семьи в этой квартире. На смену ему пришла пандемия – жизнь замерла. Больше торопиться было некуда. Небо очистилось от пассажирских лайнеров. Иногда появлялся реактивный самолет, чертил в небе яркий след, напоминая о недавнем беззаботном времени, когда по вечерам на Воробьевых горах взрывались фейерверки и, казалось, накрывали наш дом дождем сверкающих искр.

Поначалу мы с мужем выходили на связь в Ватсапе по несколько раз на день и строили планы, когда и где лучше встретиться, – на начало июня 2020 у нас намечалась поездка в Китай. Что там насчет рассмешить Бога?! Временами мы обсуждали коварное поведение этого мистического штамма. Он стал превращаться в одушевленную субстанцию с очень непредсказуемым, зловещим характером, чья главная цель, подозревала я, сыграть с нашими рассудками злую шутку. Убив и искалечив большое количество людей, взять и исчезнуть, уйти в песок, так, чтобы никто даже не понял, откуда пришел этот морок и, главное, куда исчез – что за наваждение это было?!

Перед отъездом в Молдавию Ваня сказал: «Не волнуйтесь, я о вас подумал!» Ни разу за время ремонта не усомнилась я в правильности своего выбора. Ваня был настоящим джентльменом в старинном понимании этого слова. После отъезда мужа он оберегал меня, как мог, от проблем и невзгод строительства, от матерщины грузчиков. Соображал он быстро, планировал хорошо, так что я даже поинтересовалась, хорошо ли он играет в шахматы. Он сказал, что вообще никогда не играл:

– …Но интересно, что вы спросили. Мой старший сын стал в этом году чемпионом района по шахматам, а мы с женой даже не знали, что он всерьез этим занимается.

Вместе со своими работниками Ваня перевез со склада и расставил по местам мебель, подключил холодильник и стиральную машину, в несколько рядов уложил несчетное количество ящиков, следя за тем, чтобы мне было максимально удобно таскать, передвигать и распаковывать их. Места для коробок с архивами уже не осталось, и хозяин нашей временной квартиры любезно разрешил оставить неподъемный груз до окончания пандемии, пока я не решусь воспользоваться помощью дворников. Прощаясь с рабочими, я спросила Ваню, жива ли его мать. Он утвердительно кивнул.

– Передайте ей, что она воспитала хорошего сына.

Он поблагодарил сдержанно, как и подобает воспитанному человеку.

Неторопливо стала я создавать свое пространство. Двери в местах общего пользования фирма поставить не успела, но меня это не сильно беспокоило. Никто ни к кому больше в гости не ходил. Так что отсутствие дверей доставляло мне минимальное неудобство. А вот сложенные коробки с икеевской кухней, раковиной, посудомойкой и плитой тоже ждали конца пандемии – кухни, считай, у меня не было. В углу я нашла несколько странных вещей, снятых Ваней с антресолей. Развернув длинный, пыльный пакет, я обнаружила поломанную ширму неописуемой красоты в стиле шинуазри – смесь китайщины с французским рококо. (В живописи этот галантный, экзотический стиль особенно любил Константин Сомов.) По желто-золотому бархату шла шелковая объемная вышивка. Через несколько минут стало ясно, что спасти фон не представляется возможным, от малейшего прикосновения бархат осыпался до самой основы. Моя одежда и пол печально золотились, но вышивка была цела. В центральной панели ширмы была вышита эротическая сцена, на удивление отстраненная: пока идет совокупление, китайский юноша, прямой участник процесса, читает книгу.

Как-то, еще до рождения дочери, в большом книжном магазине в Торонто мы набрели на целую секцию международной эротики. Ничего подобного в Советском Союзе мы не видели, разве что пару журналов Playboy и редко-редко пиратские порно на поцарапанной черно-белой пленке. Самой неожиданной оказались эротика Японии и Китая, а главное – колоссальная и принципиальная разница в подходе! Японцы в этом деле – лютые, беспощадные, с огромными членами и звериной страстью. Противоположны им китайцы с их верой в инь и ян, где на месте их слияния возникает Великое Единое, поэтому на гравюрах они часто читают книжки или сочиняют стихи. Мы купили оба альбома и так внимательно рассматривали их, что вскоре я забеременела.

Через девять месяцев родилась черноволосая девочка в компанию светловолосому брату старше ее на три года. Девочка родилась с готовой прической, как это бывает у азиатских детей. На следующий день я забрала крошку из общего инкубатора на кормление. Переодевая памперс, я закричала, – передо мной кочевряжился голодный беби безусловно мужского пола. А в коридоре уже слышались крики и ругань японской или китайской матери.

Надо сказать, что все вещи в стиле шинуазри (бамбуковый столик, бронзовый торшер) достались мне от бабушки по отцовской линии. Будучи из семьи ювелиров, она обладала выдающимся вкусом и была весьма остроумна. Похоже, это было у них в роду, так как ее младший брат стал известным карикатуристом, работал в украинском сатирическом журнале «Перец» – аналоге московского «Крокодила».

Прогуливаясь как-то в парке над Днепром, она разговорилась с хорошо воспитанным молодым человеком. Молодые люди нашли много общего, но приятный юноша преждевременно разоткровенничался, признавшись бабушке, что никогда не женился бы на девушке с Подола (район в Киеве). На грех бабушка жила именно там, но, не чуждая тщеславия, всегда подчеркивала, что не в нижней, а в верхней части его, что считалось более престижным! Но прямой выпад незнакомца против ее малой родины она спускать не собиралась. Остановив извозчика и игнорируя растерявшегося юношу, она прокричала: «На Подол!» Молодому человеку еще долго пришлось ее разыскивать, но в конце концов он преуспел и стал моим дедом. Кстати, сам он был из рода знаменитых киевских сахарозаводчиков.

Так находчивость бабушки некоторым образом повлияла на факт моего рождения.

* * *

Среди вещей, которые я находила, разбирая книги, папки с графикой и живописью, попалась любопытная картинка, которая потребовала дальнейшего расследования.

Как я уже говорила, в детстве я мечтала стать следователем и перед сном просила В. П. рассказать мне какую-нибудь страшную, запутанную историю, под которую я мирно засыпала, стараясь распутать ее во сне. Это потом пошли ихтиологи, хотя воды я всегда опасалась, археологи, хотя нужное для этого занятия терпение у меня отсутствовало, артистки, хотя в самодеятельности я не блистала, – разве что пожарных не было в этом списке. Но дознавателя в себе я пронесла через всю жизнь.

Вооружившись линейкой, я измеряю прелестную гуашь киевского художника Николая Глущенко. Завтра отдам ее на оформление в багетную мастерскую. Я хорошо помню пожилого элегантного господина (никак не товарища) в хорошо сшитом твидовом пиджаке и в бриджах. Он выглядел иностранцем, и в Киеве его называли «французом». В киевской интеллектуальной среде все знали живопись Николая Глущенко – яркую, нездешнюю, не по-советски раскованную и дерзкую. Его картины дышали Францией, импрессионизмом, свободой. Он часто выставлялся, и самое странное, что ничего ему за это не было, хотя по всем тогдашним понятиям работы не только пахли формализмом, они вопили об этом изумительной насыщенностью палитры и полетом энергичной руки. Мои родители писали статьи к его каталогам, но домами особенно не дружили. Вероятно, этому препятствовали слухи о его связи с органами. Ответы на многие вопросы до начала 90-х были спрятаны в архивах КГБ.

Однажды он пришел к нам в гости в компании замминистра культуры УССР (кто теперь помнит его фамилию?) – толстого губастого дядьки, похожего на карикатуру горе-колхозника из журнала «Перец». Помню, как ежился В. П. от его панибратства, – тот называл присутствующих по имени отчеству и на ты, как принято в их партийных кругах. Приобняв В. П. за плечи и наваливаясь всем телом поближе к его уху, дядька говорил, показывая на картину со стилизованной ню:

– Скажи честно, Володымыр Павловыч, ты бы переспав с такой бабою?

(Нам всем эта картина нравилась, были в ней уют, теплота и тишина, которые исходили и от самой художницы Лизы Кремницкой из Ужгорода.)

– Ты пойми, я же хóчу, щоб у тэбэ був хороший смак (укр. вкус), – объяснял он В. П.

Никогда я не видела такой муки на лице ДяЛо. Мне хотелось укусить пьяного дядьку. Николай Петрович разговаривал с мамой и, казалось, ничего не слышал.

Этюд уличного парижского, как я думала, кафе я видела впервые. На обороте читаю: «Кафе Берлин 1940 г.» Включаю ищейку… Интересно, что Глущенко там делал за год до войны?! Господи, чего только в жизни не бывает… Именно в этот момент мои размышления прерывает телефонный звонок. Из Киева звонит мамина старинная подруга и коллега.

– Ладочка, – вскричала я, – вы меня услышали, да? Я именно сейчас думала о Киеве, о Глущенко.

И я рассказала ей о берлинской гуаши. Она немедленно отреагировала совсем не как 95-летний, почти ослепший академик искусствознания, а как та высокая длинноногая красотка с вздернутым носиком, с черными вьющимися волосами, которые она собирала в конский хвост, в белой юбке клеш с широким красным поясом на тонкой талии, с косынкой на шее и в босоножках с носочками, как носили в середине 50-х прошлого века.

– Ну ты же помнишь, Риббентроп в сороковом году передал Николаю Петровичу альбом рисунков Гитлера, – щебетала она своим девчоночьим голосом.

Помнить этого я никак не могла – еще много лет пройдет, прежде чем я появлюсь на свет. Хотя слухи доходили, что Николай Петрович «постукивает», но в одной упряжке с Гитлером его имя никогда не упоминалось!

Вот что рассказала мне Лада и что я нашла в свободных источниках.

В результате гражданской войны и революции семнадцатилетний юноша оказался в Берлине. Талантливый молодой человек учился и одновременно преподавал в берлинском художественном училище. Имена некоторых его учеников прогремели впоследствии на весь мир.

Прекрасный художник, он стал еще и исключительно талантливым разведчиком. Завербовал его, скорее всего, отец украинского кинематографа Александр Довженко, работавший тогда в Генконсульстве УССР и бравший у него уроки рисования.

В 1925 году Глущенко переезжает в Париж, снимает студию на Монмартре, где гармонично сливаются две его профессии – художника и разведчика. Как художник он весьма преуспевает, выставляясь с Матиссом, Боннаром, Пикассо, как разведчик – дружески общается с соотечественниками (Маяковский, Бунин), пишет портреты друзей СССР – Ромена Роллана, Анри Барбюса, Поля Синьяка.

Было у Николая Петровича уязвимое место – тоска по родным местам, где «садок вишневый коло хаты, хрущi над вишнями гудуть». В награду за службу он получает советское гражданство и паспорт, а в 1936 году ему разрешают вернуться в СССР. Существует и другая версия – что где-то он прокололся.

Вскоре родине снова потребовались его услуги. Он едет в Берлин в качестве куратора советской выставки, которую посетил министр иностранных дел фон Риббентроп. Обратившись к Глущенко от имени фюрера, он говорит, что Гитлер считает его лучшим пейзажистом Европы и дарит ему, своему учителю, альбом собственных рисунков!

Да, среди «преуспевших» учеников художника был и Адольф Шикльгрубер. Именно во время выставки народного творчества СССР в Берлине в январе 1940 года Глущенко, он же агент Ярема, проинформировал советское правительство о готовящемся нападении нацистской Германии задолго до Рихарда Зорге! Весьма вероятно, что эту информацию он мог получить, сидя за столиком того самого кафе, чье изображение теперь висит у меня на стене. Так что ответ на свой вопрос, что художник делал в Берлине за год до войны, я получила.

– А что случилось с альбомом рисунков Гитлера? – спрашиваю я Ладочку.

– После смерти Николая Петровича в 1977 году его вдова передала альбом в Министерство культуры УССР, откуда он в перестройку благополучно исчез. Никто не знает, но легенд ходило много.

И тут, почувствовав какое-то непонятное волнение, я делаю стойку, унюхав, кажется, интересное совпадение, продолжение этой истории.

* * *

В 2005 году в Монреале несколько моих акварелей участвуют в аукционе. Я паркую машину у бывшего католического собора, а теперь аукционного дома, которым владел бывший парижанин с русскими корнями. Только я успеваю выйти из машины, как меня окружает толпа журналистов с камерами и микрофонами. Говорят все вместе. Я слышу вопрос:

– Что вы думаете об этом?

– О чем?

– О призыве монреальской еврейской общины бойкотировать аукцион.

– Ничего не думаю. Я не в курсе. Что случилось?

– Сегодня на торги выставлены акварели Гитлера!

Мнения у меня не было. Недалеко от моих акварелей в столе под стеклом лежали четыре рисунка от 15 х 20 до 40 х 60 см, выполненных углем, чернилами и акварелью. На одном – проект оперного театра в Линце, на другом – проект монумента… Господи, как близко и до ужаса буднично приблизился он ко мне, этот «Преступник номер 1», как назвала свою книгу мамина приятельница Л. Б. Черная. Озноб бил меня. Официанты разносили шампанское и канапе…

Осталось непонятно, как попали в Монреаль рисунки Гитлера. Я предполагаю, что в девяностые их привезли в Париж. Не зная французского, «кто-то» вышел на русскоговорящего коллекционера…

Мне кажется, я раскрутила эту историю до конца, связав вместе несколько концов – берлинский, парижский, киевский, монреальский. А теперь еще и московский, где через восемьдесят лет обнаружилась берлинская гуашь Николая Глущенко – первый и, вероятно, последний осколок, завершающий эту головоломку. Недаром в детстве я мечтала стать сыщиком.

Н. П. Глущенко. Кафе. 1940 г.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.