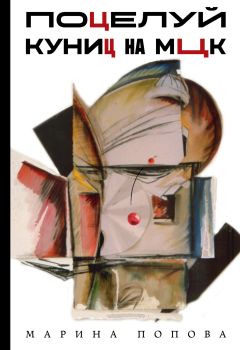

Текст книги "Поцелуй куниц на МЦК"

Автор книги: Марина Попова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)

18

Тем временем ремонт, называемый в народе войной, подходил к концу. А на смену ему к городу подкрадывалась какая-то неведомая зверушка – пандемия. Ужасные новости доносились с севера Италии: не хватает гробов, не хватает крематориев, не хватает больничных коек.

Кроме вертикали МГУ и лыжного трамплина, Воробьевы горы долго оставались нетронутыми. Приезжая каждый год в Москву, я первым делом подходила к окну, и всякий раз вспоминался стих выдающегося итальянского поэта Леопарди, по мотивам которого я написала когда-то акварель для выставки в Милане, посвященной этому стихотворению:

Всегда был мил мне этот холм пустынный

И изгородь, отнявшая у взгляда

Большую часть по краю горизонта.

Но, сидя здесь и глядя вдаль, пространства

Бескрайние за ними, и молчанье

Неведомое, и покой глубокий…

(Перевод А. Ахматовой)

В девяностые этот поэтический покой сменила большая стройка. По тому, как быстро заполнялся горизонт, я понимала, как меняется город. В нулевые здесь появилось МЦК (Московское центральное кольцо), связанное с многими станциями метро. Теперь вместо товарных составов по этому маршруту несутся серо-оранжевые скоростные поезда. В России им часто присваивают название птиц: «Сапсан», «Стриж», «Иволга»… В данном случае это «Ласточки», хотя, на мой взгляд, вид у них немного хищный и скорее они относятся к семейству куньих. Летом их рыжие морды просвечивают сквозь зелень листвы, а зимой выделяются на фоне снега.

До поры до времени Москва просто лопалась от изобилия всего: интереснейших выставок, лекций, спектаклей, пеших экскурсий, ресторанов и кафе, ухоженных набережных с велосипедными дорожками. Жили быстро, развлекались шумно, as if there was no tomorrow (англ. как будто не было завтра), пока не накрыла всех новость о таинственной бацилле, вернувшей в мир смерть. Жизнь стала затихать, «крысиные бега» – замедляться…

После маминой смерти я улетела в Монреаль, а затем вернулась обратно с тем, чтобы начать ремонт. Квартира еще удерживала знаки маминого присутствия – черная перуанская шаль с редкими седыми волосками на вешалке, запах лекарств и духов Magie Noire, одинокая ортопедическая подушечка от натоптышей… Меня охватило предчувствие, что на этот раз какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помешают мне вернуться домой. И обстоятельства не заставили себя ждать!

Квартира, которую мы с мужем сняли на время ремонта, мне не нравилась, – лишенная индивидуальности застойная советская обстановка: полированная мебель, стенка, люстра, пейзаж Левитана над кроватью и давно не ремонтировавшиеся места общего пользования. Но находилась она в том же подъезде, и это было ее бесспорным преимуществом, особенно в нынешних обстоятельствах. Мне не терпелось начать осуществлять задуманное.

Реставрируя этот мир, я натыкалась на множество памятей, собравшихся здесь по той простой причине, что я была одна на всех. И мама, и мой отец, и отчим были единственными детьми и кроме меня потомства не оставили. Нарушая традицию, я оказалась много плодовитей, родив двух детей. Правда, дети пока оставались чистыми канадцами без русских сантиментов, не готовыми наследовать интеллектуально богатое, но чужое для них прошлое.

Когда мы выбирали ремонтников, объясняя им задачу, они смотрели на нас, как на больных.

«Нет, нет, – говорила я, – это не косметический ремонт, а капитальный! Да, мы меняем всю проводку, где нужно выравниваем стены. Нет, мы оставляем старый паркет и старые межкомнатные двери. Да, мы их реставрируем! Нет, это не будет золотым! Да, это возможно! Вторую половину квартиры решаем в современном стиле: вместо ванны – душ, антресоли срываем, открывая высоту потолков, вычищаем все внутренности в кухне и в коридорах».

Пришел Ваня, который поначалу тоже считал меня чудачкой. Но, кажется, я заразила его своим вдохновением, и он превосходно справлялся с поставленной задачей.

В конце февраля муж был вынужден уехать, а я осталась одна с рабочими доделывать ремонт, после чего собиралась присоединиться к нему. Очень скоро мы оказались разделены Атлантическим океаном на неопределенный срок.

Перед тем как рабочим пришлось разъехаться по своим странам, мы с Ваней гоняли по строительным рынкам, а пандемия наступала на пятки… Мы буквально из рук выхватывали недостающие материалы, а за нами запирались двери – бизнесы закрывались один за другим! И уже в самом конце, когда мне по возрасту запрещалось выходить из дома, он слал мне на Ватсап фотографии плитки, а я кричала: «Не то… Еще, еще… Не то… Да, теперь!» – и слышала, как торопят его, выгоняют – никому не хотелось неприятностей. Посольства стран СНГ стали организовывать эвакуационные караваны для своих граждан. С последней партией через Россию и Украину уехали в Молдавию Иван с односельчанами. При въезде в страну их посадили на карантин в здании школы. Интернет был очень слабый, и Ваня залезал на дерево, где лучше ловило, и звонил мне с ремонтными наставлениями.

Мы с мужем тоже самоизолировались – он в нашем доме в Монреале, а я в Москве, которую трудно было представить себе без мамы, скончавшейся прошлым летом, и без ДяЛо, который умер более двадцати лет назад. Каждое утро я собирала чемодан вещей, в большом количестве расплодившихся в съемной квартире, надевала маску-перчатки и поднималась на лифте в свою недоделанную обитель. Там я разгружалась и шла за новой порцией. Мне не терпелось обустроиться в месте, где стены помнили и понимали меня. Я, похоже, родилась с глазами на затылке, которые рассматривали и анализировали прошедшее, но не историческое, а то, в котором мне довелось пожить. Это не угнетало меня, не задерживало, и я бежала вперед, мурлыча под нос: «Девчонка весело бежит, колокольчиком звенит». Но, осознавая некоторую свою неприкаянность, я пыталась обустраивать даже места временного обитания, пускать корни, которые не очень приживались. Как-то раз, в попытке преодолеть утерянную связь с минувшим, я почти купила квартиру, где родилась и провела детство. Теперь же чем ближе я продвигалась к завершению реставрации, тем больше восстанавливались мои связи с прошлым, которое совсем не обязательно было лучше, но часто казалось реальней настоящего.

В одной из коробок, снятой в начале ремонта с антресолей, я нашла старую керосинку. Она навела меня на мысль, и я заказала электроплитку на Озоне. Пока не кончится карантин и мне не соберут кухню, буду готовить на плитке, а керосинку сохраню в память о бабушке, папиной маме.

Мне было года три, когда она сняла на лето комнату в хате под Киевом, где меня закармливали, укрепляя мое здоровье. Помню, как стоя под дубом, она помешивала что-то на керосинке. Рядом на стволе висел рукомойник, который я любила подбивать ладошкой, а он издавал веселые металлические звуки. По двору в панике носился петух, вернее часть петуха, которому хозяин только что отрубил голову. Тогда это не произвело на меня большого впечатления – куда мне было связать экзекуцию с продолжающейся жизнью! Странно, что мне не пришло это в голову, даже когда Мива рассказывала, как стояла она, прижавшись к стене подсобки, а за стеной обезглавливали кого-то…

Невзрачная керосинка, а сколько драматических воспоминаний! Вот еще одно, касающееся петуха… Много позже я полюбила писать брутальные драки петухов, которые я наблюдала в Венесуэле. Есть в этих сражениях эстетика битвы самураев. По контрасту писала я их акварелью – материалом, предполагающим деликатный подход и приятный сюжет. Не был ли обезглавленный петух психологическим триггером, витиеватой предтечей поздних переживаний? Кто знает, сколько времени требуется, чтобы слово или событие достигло нашего сознания?!

На фоне нежданной-негаданной пандемии снова вспомнился петух без головы, бесцельно наматывающий круги, – чем не человечество последних двадцати лет? Казалось, люди могут положиться на ученых мужей в исследовательских и медицинских центрах, на мальчиков и девочек из Кремниевой долины – умных, «зацифрованных», вооруженных ответами если не на все, то на многие вопросы. На крутых тачках в нарочито скромной брендовой одежде – это были суперлюди, победители, исключившие из жизни саму смерть! А она никуда не делась, терпеливо ожидая своего часа, чтобы нагрянуть, когда ее совсем не ждешь, и наброситься, перемалывая в труху все представления о безопасности и стабильности! И это могло оказаться только началом… В голове у меня ворочались какие-то шестеренки, и внезапно длинная моя жизнь в Канаде стала удаляться и удаляться в какую-то киноперспективу, пока не превратилась в туманность Андромеды. Я осталась совсем одна, как Палле, который «один на свете».

* * *

В тот день во второй половине апреля 2020-го впервые с начала самоизоляции я вышла на улицу, нацепив маску, технические очки и резиновые перчатки. Я бы и раньше вышла, но перспектива отвечать патрулю, куда и зачем иду, напрягала. Вот подойдут такие контролеры выяснять, не ушла ли я дальше ста метров от адреса прописки, дыхнут COVID-19, схватят своими заразными перчатками паспорт – и поминай как звали. Ноги ослаблены, состояние, как после болезни, но радостное, – я одна на свете… как мальчик из моего детства. Не думала, что вспомню его – книжного персонажа. Ребенком я не увлекалась сказками, чувствуя их условность, и они меня – девочку, спрашивающую: «А как по-настоящему?» – не убеждали. Я не могла себя отожествить ни с Красной Шапочкой, хотя играла эту «Little red riding hood» в английской школе, ни с Золушкой, ни с Гретель. Меня привлекал фантастический реализм Маугли, короля Матиуша Первого, Тома Сойера, Джима Хокинса. Но первым был Палле, чья ситуация вызвала у меня тогда настоящий ужас. Датскому писателю удалось передать страх вымершего города, – недаром сказка была написана в 1942-м в Дании в центре воюющей Европы.

В тот день золотые маковки Девички мягко светились на солнце, велосипеды, намекая на скорое начало лета, стояли припаркованные в своих стойлах без какой-либо надежды на движение. Все входы в парк на Новодевичьи пруды перекрыты. Где же теперь выгуливают собак, вернее где собаки выгуливают людей? Я спустилась к набережной… Никого, только вдалеке рабочий в оранжевой спецовке, от чего еще больше ощущается тотальное «Палле-один-на-свете». Палле проснулся в своей постели. Дома никого, на улице тоже. Сначала у него кайф – поводил трамвай, объелся мороженым, взял денег в банке, сколько хотел, и даже слетал в космос. От мысли, что так будет всегда, настроение у него постепенно портилось. К счастью, он проснулся… А что будет, когда проснемся мы?!

* * *

Во время пандемии я все детальней узнавала свой район, благо от дома не разрешалось далеко отходить, да и самой не больно хотелось. Гуляя в одиночестве, я разнообразила прогулки, заходя во дворы, заглядывая в окна опустевших кафе…

Однажды, присев на скамейку возле стоянки на несколько машин, я увидела сзади маленький парк, отличавшийся от других своей неухоженностью. Траву, похоже, там никто не стриг, – заросли полевых цветов, чертополоха, крапивы, репейника, диких кустов волчьей ягоды. Название парка было написано на куске железа, прикрученном к ржавому столбу, в прошлом служившему фонарем: «Парк некошеных трав». Мне почему-то захотелось разреветься от этого названия. Никогда не знаешь, где тебя прихватит.

В нескольких шагах от «некошеных трав» я набрела на еще одно воспоминание. Окруженное забором длинное здание с вынутыми внутренностями пряталось среди деревьев. Как так получилось, что ни я, ни мама никогда его раньше не замечали, хотя искали? Дело было во времена застоя в начале семидесятых. Я поступила в художественный институт в Москве, и мама приехала из Киева меня навестить. Она, москвичка, всегда тосковала по городу своей юности и пользовалась любым случаем побывать здесь. Мы сходили на Новодевичье кладбище, где положили цветы на могилы знакомых, а выйдя из ворот, увидели на противоположной стороне двухэтажное длинное здание универмага. Привлекло оно наше внимание нетипичным разнообразием витрин. Мы рванули туда, влетели в магазин и… не ошиблись. На вешалках висели легкие дубленки из тонкой, словно шелковой замши, с мягкими, стрижеными завитушками молодого ягненка внутри. А цены, цены – не дешевые, но вменяемые – одалживаемые! Мама выгребла из сумки двушки и побежала в телефон-автомат. Вернулась радостная – удалось договориться! С легким сердцем мы начали их примерять. Необычайно воспитанная продавщица согласилась отложить их до завтра, поинтересовавшись, будем ли мы оплачивать чеками и в какой валюте… Тут только до нас дошло, что попали мы в «Березку» – так назывались закрытые магазины в СССР, где товары отпускали исключительно за валюту. Любая модница поймет, что мы испытали в эти минуты. Печальные, мы пошли на остановку. Было холодно, но тяжелые закарпатские полушубки с вышитыми узорами (писк моды после фильма Параджанова «Тени забытых предков») надежно нас согревали. Мы долго ждали троллейбуса, а пока рассматривали мощную сталинку, выходящую окнами на Новодевичий монастырь, университет, Лужники и Воробьевы горы…

– Счастливые люди живут в этом доме, – сказала мама. – Представляешь, каждый день на такую красоту смотреть!

Кто бы мог подумать, что в обозримом будущем мы станем этими счастливчиками?!

После переезда валютного магазина мы не нашли. Он испарился как «волшебная лавка» из одноименного рассказа Уэллса. Мама настаивала, что он нам приснился. На самом деле, я думаю, что просто деревья стали большими и скрыли здание. Свободолюбивая память преподнесла мне эту историю, включив сюда Киев, первый просмотр в кинотеатре на улице Карлы Марлы (так киевляне называли улицу Карла Маркса) фильма Параджанова «Тени забытых предков», актрису Кадочникову с глазами Бэмби в расшитом гуцульском кожухе в роли Марички, путешествие в Карпаты за овечьими шкурами, из которых шились дубленки… Если бы мама была жива, то-то удивилась бы, что пятьдесят лет спустя я нашла этот магазин на том же месте.

19

Из одного ящика, вернувшегося со склада после ремонта, я достала подарок, который привез мне В. П. в первый свой приезд в Монреаль. Это был кусок Берлинской стены в память о наших приключениях в ГДР, когда стена была еще цела и невредима. Помню, мы с В. П., не сговариваясь, запели:

Саша! Ты помнишь наши встречи

В берлинском парке, на берегу?

Саша! Ты помнишь теплый вечер,

Весенний вечер, каштан в цвету?

Как теперь немецкий сувенир оказался не в Монреале, а в Москве – ума не приложу. Неисповедим круговорот вещей в природе.

В Западный Берлин я прилетела на встречу с родителями, с которыми не виделась уже несколько лет. Свидание было назначено в Восточном секторе у Берлинской телебашни на Александерплац – в отеле неподалеку остановилась их туристическая группа. В те времена советским людям, если они не были разведчиками или официальными лицами, путь через Стену был заказан.

Остановилась я у дочери моей канадской подруги Лайзы и ее мужа-хоккеиста в доме, построенном Ле Корбюзье: редкостно неудобная и маловыразительная «жилая единица», как называл его сам архитектор – уравниловка во всей красе! Под строительство дома выделили участок земли рядом со стадионом, на котором в 1936 году прошли знаменитые Олимпийские игры, запечатленные в фильме гениальной Лени Рифеншталь. С тех пор многие спортсмены из разных стран, выступавшие за немецкие команды, жили в этом доме.

За несколько месяцев до моего приезда на шпионском мосту через реку Хафель обменяли Натана Щаранского, и мой любезный хозяин возил меня туда на своем спортивном красном «порше», где мы, чуть ли не лежа на дне машины, неслись по знаменитым автобанам безо всякого ограничения скорости. Середина моста Глинике и была той смычкой, где при обмене шпионов-разведчиков-инакомыслящих встречались две системы – капиталистическая и социалистическая. В другое время и по другому поводу известный террорист, получивший «Нобеля» из рук «прогрессивных борцов за мир» – палестинский вождь Ясир Арафат потребовал установить такую же смычку между Газой и Западным берегом реки Иордан, назвав ее «киссинг пойнт» (точка поцелуя), и причмокнул своими чувственными, всегда влажными губами. Не знаю, что произвело на меня большее впечатление – мост ли, стремительный полет спортивного автомобиля, зеленеющая по весне стена плакучих ив или цветущие каштаны вдоль реки Хафель, – скорее всего, все вместе.

Каждый день на рассвете я спускалась в метро за однодневной визой в восточный сектор и пересекала одну из самых неприятных границ, с которыми к тому времени мне довелось столкнуться. Поезд метро доезжал до последней станции свободного мира. Все, за исключением нескольких человек, выходили из вагонов, и поезд мчался дальше без остановок через плохо освещенные станции, где, как в стробоскопической съемке, мелькали люди в военной форме с овчарками. Иногда в вагоне я оставалась одна. На определенной станции в восточном секторе я выходила и долго шла по длинному пустому коридору к эскалатору, перед которым были расставлены столы, на них полагалось выворачивать сумки для проверки. Я шла по спящему еще Берлину, перешагивая трамвайные рельсы, мимо величественного Музейного острова с черно-серыми неотреставрированными, шелушащимися фасадами, в увядании своем казавшимися еще таинственней и прекрасней. Положение мое в восточном секторе напоминало положение Золушки, не совсем легитимно приехавшей на бал. Ровно в полночь заканчивалась моя виза, и я должна была, не потеряв туфельку, нырнуть в метро и пересечь границу!

Целые дни я проводила с родителями, которые тоже не совсем законно отрывались от своей группы. Скоро вся группа собралась в путешествие по Восточной Германии, и я начала хлопотать о долгосрочной визе, чтобы тенью следовать за ними, переезжая из города в город, устраиваясь за дальними столиками ресторанов в стиле «Семнадцати мгновений весны».

С долгосрочной визой меня поджидал страшный и печально знаменитый пропускной пункт Чекпойнт Чарли. Уже несколько дней, готовясь к переходу, я смотрела на него из Американского сектора, взбираясь по лестнице на деревянную трибуну, напоминающую горку на детской площадке. Вместе с туристами, многие из которых приходили сюда, как в зоопарк, я смотрела поверх четырехметровой стены на мертвую зону, металлические рогатки, шлагбаумы, пограничные вышки, колючую проволоку, овчарок…

Наконец в одно прекрасное утро с визой в кармане, с чемоданом на колесах, следовавшим за мной как преданный пес, я оставила позади праздничную улицу, ярко одетых туристов с биноклями, прибывших полюбоваться на серую, как неореалистическое кино, жизнь за Стеной. Ночью стену между Восточным и Западным Берлином было видно даже из космоса! По наблюдениям канадского астронавта, стена змеилась по поверхности Земли, отделяя свет огней на западе от почти полной тьмы с редкими огоньками на востоке.

Вот я уже прошла музей Стены, куда стояла очередь с десяток человек, сзади остались весеннее цветение вязов и плакат, предупреждающий, что я покидаю Западный сектор на свой страх и риск. Впереди была ничейная земля. Ветер гудел в ушах, а может и не ветер. По мере моего приближения становились отчетливо видны проволочные заграждения и выжженный коридор, словно шрам, следовавший параллельно Стене с внутренней стороны. В полном одиночестве я пересекала это зловещее, разделенное рогатками пространство без единой травинки, чувствуя, как впереди с пограничных вышек наставлены на меня взгляды полевых биноклей, прощупывающие с головы до ног. Перед шлагбаумом у пропускного пункта выстроились в ряд несколько пограничников с собаками. Вот так встреча! Все безопасное осталось позади, но наблюдатель во мне брал вверх над страхом. Я ухитрялась анализировать свои ощущения, стараясь запомнить их, сама не зная зачем.

Справедливости ради надо сказать, что радушных пограничников я нигде не видела, разве что однажды, задолго до «близнецов», с которых начался медленный закат американской империи, я встретила в аэропорту Сан-Франциско. Увидев, что я вот-вот расплачусь, они пропустили меня к моей школьной подруге с канадским просроченным travel document (эквивалент ВНЖ).

Мой чемодан, моя юморная собака на колесах, названная Чарли, бежала рядом, придавая уверенности: «…Хорошо, все будет хорошо, я это точно знаю…». Но голос Домбровского зудел другое: «Выхожу один я из барака, светит месяц, желтый, как собака…». Разве можно было представить тогда, что через несколько лет после объединения Берлина Чекпойнт Чарли назовут Диснейлендом холодной войны, а в местах, где еще недавно петляла Стена, по инициативе японцев посадят несколько тысяч саженцев сакуры!

* * *

Такая же сакура цвела в Центральном парке, когда я приехала в Нью-Йорк по поводу своих галерейных дел. К тому времени В. П. уже не было в живых. Вечером я отправилась в театр на Бродвее смотреть пьесу Джона Логана «Red» о классике американского абстракционизма Марке Ротко. В пьесе речь шла о серии картин, которые ему заказали в конце пятидесятых для огромной стены в знаковом ресторане на Парк-авеню, в том самом, куда через тридцать лет Джеймс Розенквист привез нас с В. П. показать свою гигантскую картину «Цветы, рыбы и женщины».

На сцене, где детально воссоздана мастерская художника, как раз разыгрывался этот важный эпизод в его жизни. На одном дыхании два блестящих актера сыграли сложнейший текст о сути творчества и долге творца. На вопрос молодого ассистента, как стать настоящим художником, Марк Ротко отвечает в 1958 году: «…Чтобы стать художником, молодой человек, вам многое нужно изучить. Философию. Теологию. Литературу. Поэзию. Драму. Историю. Археологию. Антропологию. Мифологию. Музыку. Это такие же необходимые инструменты, как кисти и краски. Нельзя стать современным художником, пока не станешь образованным человеком, а это значит – понимать свое место в контексте искусства. Чтобы преодолеть прошлое, ты должен его изучить». (Что-то в этом роде я иногда слышала от наших учителей в художественной школе, хотя преодолевать прошлое они не учили.) Но, как говорил царь Соломон, многие знания порождают многие печали, и примером тому был сам Ротко – художник трагической судьбы.

Посетив строящийся небоскреб на Парк-авеню, Ротко, решает не отдавать своих «детей» – практически законченные картины – в ресторан, где «жуют эти сукины дети». Он возвращает аванс, буквально швыряет деньги в лицо нью-йоркскому истеблишменту. В ходе спектакля ассистент художника – безответное существо, придавленное величием мэтра и его тяжелыми нравоучениями, – возвращается с выставки современного искусства и рассказывает, что кроме самого Ротко в выставке участвует молодое поколение, принадлежащих к новому течению поп-арта – все те, кто впоследствии войдет в историю искусства конца ХХ века, те, кого Ротко презирал и считал выскочками. В гневе и ревности он обвиняет их в легковесности и продажности: «Скоро никто не будет помнить их имена!»

Через двенадцать лет, в 1970 году, Ротко безвозмездно передает в лондонскую Tate Modern серию холстов, ранее предназначавшуюся для ресторана Four Seasons. Когда он узнает, что картины приняты музеем, он кончает жизнь самоубийством.

В конце спектакля на авансцене стоит гигантская картина с преобладанием черного и бордового цветов. На самом деле это прозрачная сетка, через которую зритель видит сидящего позади холста художника. Рукава его белой рубахи закатаны, руки, по локоть выпачканные не то красным пигментом, не то кровью, тяжело лежат на коленях.

* * *

После разрыва контракта огромная стена, предназначенная для картин Марка Ротко, долго оставалась бельмом на глазу, кричащей пустотой. Время от времени на ней появлялись картины других известных художников, но плохо приживались и долго не задерживались, как будто место это было заговорено. И только через двадцать семь лет, в 1985 году стена наконец нашла своего художника. Им стал Джеймс Розенквист! Когда мы жили у Джеймса, он только мельком упомянул какую-то коллизию, связанную с Ротко.

На следующий день я пошла в Four Seasons. Мне надо было увидеть тот столик, где мы хохотали как сумасшедшие под гигантской картиной «выскочки» Джеймса, и ту заколдованную стену.

Было около четырех, обед закончился, ужин еще не начинался. На вешалке рядом с занавесом Пабло Пикассо для дягилевских балетов так же, как и тогда, висело несколько пиджаков для забывчивых гостей. В двухуровневом зале официанты накрывали столы. Накрахмаленные скатерти, подлетая, обнажали выщербленную кое-где фанеру. Я прошла вперед, поднялась на несколько ступеней и вскрикнула. Стена была пуста!

Без этой мощной работы, у автора которой не было никаких проблем с тем, чтобы она висела среди жующих, я не могла в полном объеме воссоздать тот вечер. Я остановила официанта, но тот испуганно заморгал и пошел за менеджером. Мне пришлось ответить на ряд вопросов, зачем и почему…

– Понимаете, мэм, в этом городе большое количество ненормальных. Наша медицина… ну, вы сами понимаете… Позакрывали лечебницы, вот они теперь по улицам ходят, нападают на людей и на картины. Такой вот псих работал у нас официантом. На лице же не написано, кто он и что. Когда разобрались, уволили. А он вот вернулся и порезал картину ножом.

У меня глаза на лоб полезли:

– Совсем искромсал?! Невосстановима?

– Не совсем, мэм, она теперь на реставрации в «Мете» (Метрополитен-музей).

А через много лет выходец из России на глазах у зрителей в «комнате Ротко» в лондонской Тейт почти искромсал одну из его работ, написав на ней фломастером свое имя в попытке прославиться подобно Герострату. По его словам, это был художественный акт, часть созданного им движения «желтизм». Вы слыхали о таком?! На восстановление картины реставраторы Tейт потратили восемнадцать месяцев.

Путаными тропами ходили два больших художника Ротко и Розенквист вокруг непокорной стены, да и нас слегка задел сквозняк тех событий. Жаль, В. П. не успел включить их в свою книгу.

Иногда я вспоминаю эту стену – гигантскую и пустую, чувствую легкий запах кухни в час между обедом и ужином, когда ресторан готовится к приему гостей и белые скатерти летают, как юбки вращающихся в трансе дервишей.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.